序章

1784年(乾隆四十九年)2月22日,这是中美两国关系史上一个值得纪念的日子。

“中国皇后”号商务总管山茂召

这天,第一艘远航中国的美国商船“中国皇后”号,满载着人参、毛皮、羽纱、棉花、铅等货品,从纽约港起航了。商船绕好望角,经印度洋,行程20900公里,于8月28日驶抵广州。售完货后,它购进茶叶、丝绸、瓷器等,沿原航线返回,于1785年5月10日到达纽约。从此,为浩瀚的太平洋分隔在东西两半球的两个国家建立起了贸易关系。

为什么在美国于1783年9月刚刚赢得独立后,美国商人就远渡重洋,来华贸易呢?

早在美国独立前,北美地区和中国便有了贸易关系,中国的茶叶深受当地人民欢迎,中国的瓷器也已进入普通人家。但当时北美大陆的贸易为英国东印度公司所垄断,北美十三州的商人不能直接进行对华贸易,经过长期的(1776—1783)艰苦的独立战争,北美十三州赢得了自由,但新诞生的合众国面积仅仅32万平方公里,人口只有200万。这个松散的联邦面临着国库空虚、财政竭蹶的严重困难。英国仍然把美国当作敌国,对美国货物课以高额关税,不许其船只驶入加拿大与英属西印度群岛;法国、西班牙等也对美国实行贸易歧视;北美十三州的国内市场又十分狭小,所有这些情况迫使美国商人开辟新的海外市场。他们把目光投向了东方,首先是中国。

“中国皇后”号首航中国共投资12万美元,利润达3.7万多美元,为本金的25%。它的首航成功表明,一个新近独立的国家已为东方历史悠久的文明古国作为平等的贸易伙伴所接受,这就为急于开拓对外贸易的美国商人展示了一个赢利的航向,理所当然地被美国各界视为一件大事。纽约各报竞相报道“中国皇后”号首航成功的消息,美国政府对此也十分重视。该船的商务总管山茂召写了一个关于此次驶华的详细报告,交给了外交部长约翰·杰依,报告被转交给国会,并受到褒扬。“中国皇后”号首航成功燃起了新英格兰商人开拓东方市场,追逐利润的强烈愿望,美国出现了对华贸易热。

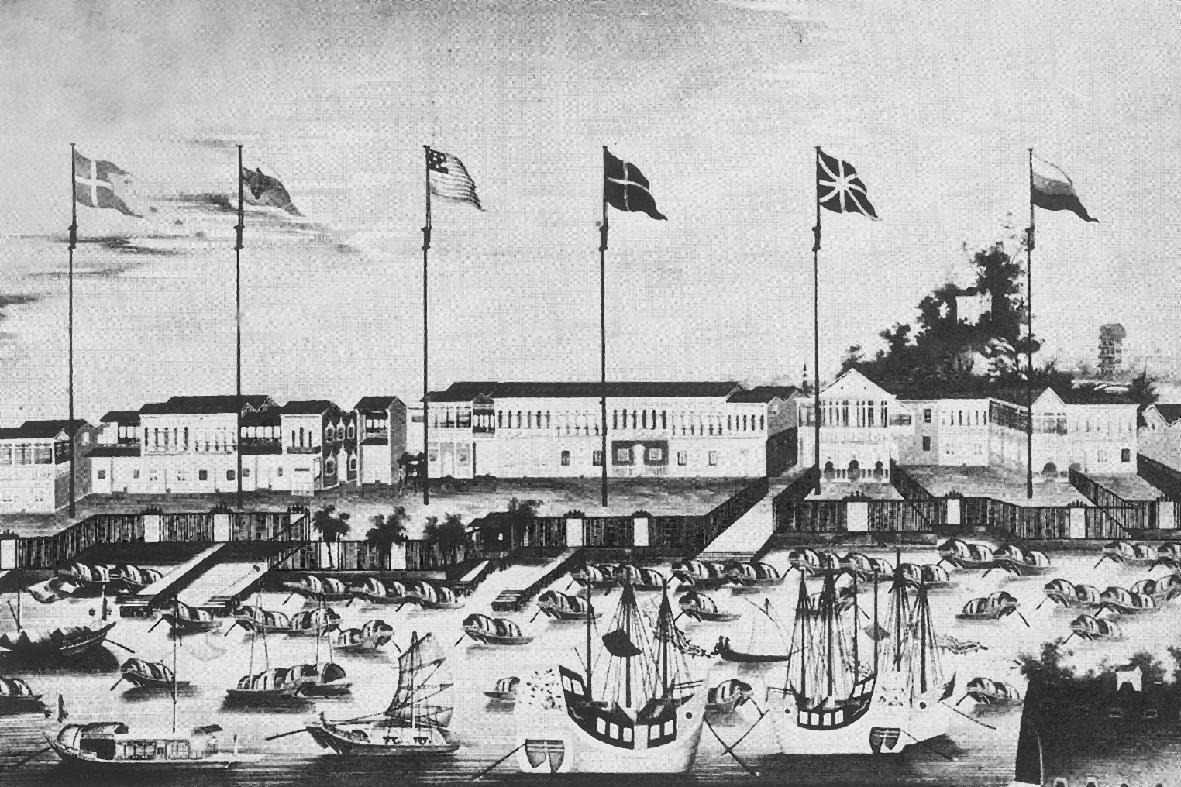

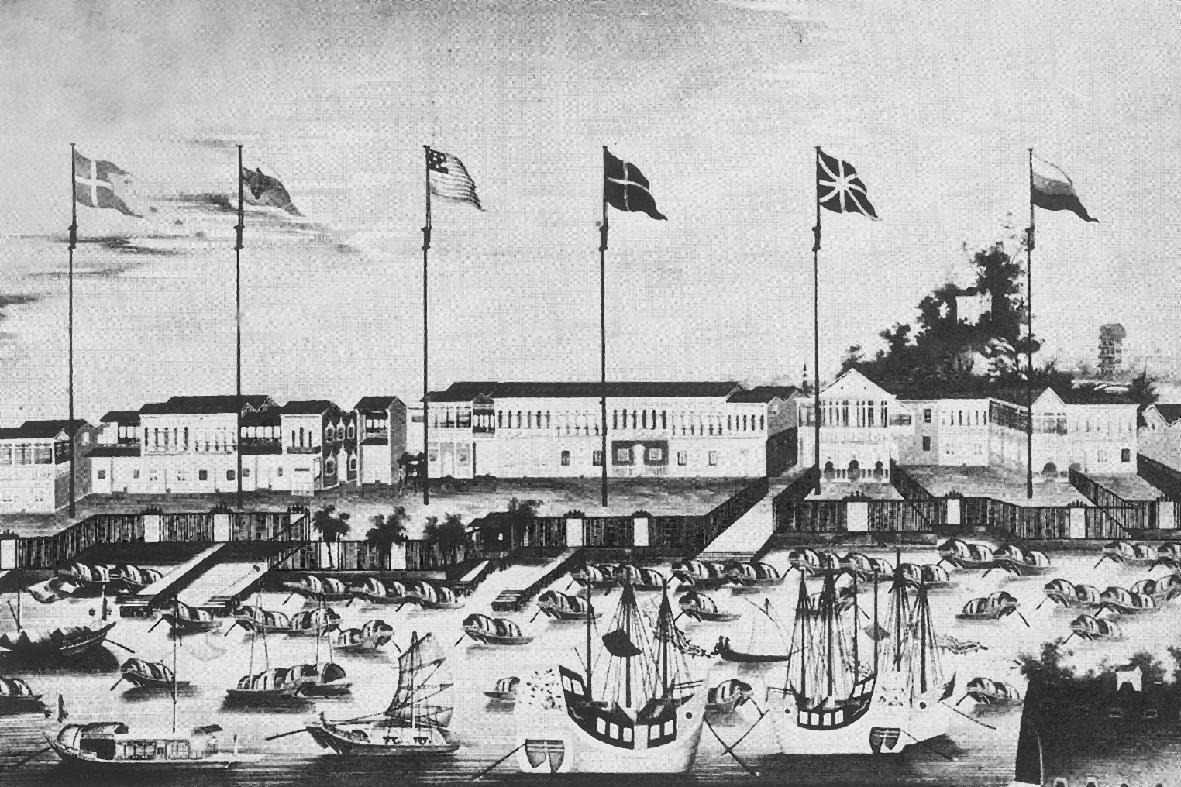

1821年前外国在广州的商行

但清政府以“天朝上国”自居,实行闭关锁国政策,以为“天朝物产丰盈、无所不有,原不藉外夷货物以通有无”,把对外贸易看作是对外国的“体恤之恩”,(1)对于外商在华贸易和行动加以种种限制;对外贸易限在广州一口,由专营对欧美贸易的行商(即所谓“公行”,通称“十三行”)组织起来办理,行商担保外商缴纳税饷,负责约束外人在广州的居住和行动,等等。尽管如此,美国对华贸易仍有迅速发展,1792年后,美国对华贸易额仅次于英国而居第二位。19世纪上半期,美国对华传统贸易仅次于对英、法、古巴的贸易,在美国对外贸易中居第四位。据清朝文献记载,从乾隆五十年(1785年)到道光十八年(1838年)的54年间,来华贸易的外国商船为4519艘。其中1/4(1150艘)为美国商船。(2)在广州从事贸易的美国商号有9家,占外国商号总数1/6,其中最大商号早期是珀金斯公司,19世纪20年代后是旗昌洋行。这一时期中国输美的主要商品是茶叶、生丝和丝绸、土布,美国输华的货物有运自本国和北美大陆的土特产,如人参、皮毛和棉花,还有从欧洲贩运来的工业制品,如棉毛织品和金属制品。

中美贸易对两国是互利的,它为美国资本主义发展提供了资金,也为中国提供了硬通货。美国商人从对华贸易中发了财,大多数美国商人对广州贸易能使他们有机会发一笔小财表示满意,他们便把商业资本的部分或全部转化为工业资本,投资于国内工矿铁路各业,或从事金融、房地产事业。珀金斯的助手及公司代理人约翰·顾新1803年到广州主持生意,1831年带着近100万美元回国。美商约翰·雅各布·阿斯特在1800年到1809年与广州贸易中获利50万美元,其中大部分投资于曼哈顿的地产业。(3)北美在殖民地时期,经济基础主要是农业,工业品多依赖进口。独立后,美国在相当一段时间内仍是农业国,没有什么工业品可供出口。因此在早期中美贸易中,中国一直享有顺差,美商主要用白银支付逆差,从而使中国得到相当多的硬通货。据统计,1805—1833年间美国输华货物总值为50294001美元,白银为89447817美元,为货物总值的1¾倍多。(4)

为了牟取高额利润,减少贸易逆差,美商从19世纪初开始贩卖鸦片。鸦片毒害吸食者身心健康,清政府早在1729年就明令查禁,以后又一再重申不得进口。但清政府愈禁,走私鸦片的非法利润也就愈高。起先是葡萄牙、荷兰商人从事这一罪恶勾当,后来英商成为主要鸦片走私者。美商走私鸦片大约始自1805—1806年间。因为是走私,人们无从得知其确切数额。有的资料表明,1816—1833年间美商走私鸦片总额6495901美元,约为输华货物总值42705871美元的13%。(5)美商的鸦片走私活动是早期中美关系中的一个重大污点。

从1875年起,中国也有极少数人去到那个遥远、陌生的国度。根据美国官方统计,从1820年到1841年华人赴美总数才13人。活跃的投资市场也吸引了中国商人的一些资金,他们或者与美商合做生意,或者赞助美国人在广州开医院,或者借钱给美商在美国发展事业。在中国缺少资本主义发展土壤的情况下,中国外贸商人的财富成为美国早期工业资本的一部分。

随着贸易关系的发展,中美两国间宗教和文化联系也产生了。1830年,美国海外传教会在美商赞助下派裨治文和雅裨理来中国,开美国传教士来华之先河。为了赢得中国人的好感,扩大教会的影响,他们在中国从事出版、译述、医务和教育等工作。由裨治文主编的英文月刊《中国丛报》(1832—1851,又译作《中国汇报》)广泛介绍中国的政治、经济、宗教、历史、风土人情等各方面情况,对帮助外国人了解中国和促进中美贸易起了作用。1834年12月,在华的英美传教士及一部分商人组成中国益智学会,编印通俗宗教宣传品,并向中国人介绍西方史地知识。裨治文编的《美理哥合省国志略》(1838年在新加坡出版)是一本用中文撰写的全面介绍美国历史地理的书籍,它成为中国朝野了解美国的主要依据。早年睁眼看世界的开明、先进的爱国者魏源在增订《海国图志》时,有关美国的材料几乎2/3取自该书,梁廷枏的《合省国说》也以此书为主要资料来源。

美国教士还在广州开设医院。1835年10月,传教士彼得·伯驾开设了“眼科医局”,受到广州各界的赞扬,六个星期之内就有450人到该医局就诊,行商伍敦元还给了不少资助。林则徐到广州后,也曾间接向伯驾求医问药。

美国教士还通过创办学校直接向青少年灌输基督教义。1839年勃朗夫妇在澳门开办了马礼逊学校,但在科举制度下,中国士大夫阶层把子弟送到外国人办的学校就读不啻是断送他们的前程,因此入学者寥寥无几。1841年只有6个学生,其中之一是容闳。1842年学校迁往香港,鸦片战争后,由于迫切需要通事(翻译)人材,入学人数才有所增加,1845年达30人。学校课程除汉语外,还有英语、算术、代数、几何、生理学、地理、历史、音乐等,这是在中国传播西学的第一所洋学堂,它给予学生的知识自然比中国封建的学塾丰富。勃朗夫妇于1847年返美,容闳等3名学生随他们前往美国,这是第一批中国留美学生。容闳等在勃朗及美国友人帮助下,就读于马萨诸塞州的芒松学校。容闳后来考上耶鲁大学,成为该校第一名中国学生。勃朗是第一个向中国学生系统传播西学,促成中国学生留美的外国人。

由于清政府禁止基督教流传,也由于基督教义与中国传统文化格格不入,传教士虽然多方设法,但传教活动却收效甚微。到1839年领洗者不到100人,而且主要是给外商服役或经营外贸的下层人士。

在这一时期,中美两国间存在着贸易和文化交往,还没有正式的外交关系。美国虽然早在1786年就委派了驻广州领事,但根据清政府的规定,领事没有与所在国政府进行交涉的权力。清政府也不承认各国领事具有外交官身份,而只把他们当作各国商人的首领,让他们与行商而不是官府打交道,因此美国领事从未起过外交官的作用。美国首任驻广州领事是山茂召,这一职位是为酬偿他在独立战争中的功劳的荣誉职衔。到1840年美国领事先后换过6个,都是商人兼任,均无薪金,国务院(1790年前为外交部)从未向他们下达训令,他们也很少向国务院汇报情况。

这一时期在美国与中国人之间发生的纠纷,一般都能得到公平处理。较之英国商人,美商也比较守法;而一旦他们触犯了中国刑律,便受中国法律制裁。1821年的“特拉诺瓦事件”就是一例。特拉诺瓦是美国商船“艾米里”号上的意大利籍水手。1821年9月25日他与卖水果的中国妇女郭梁氏发生口角,用船中瓦缸击伤郭梁氏头部,使其落水身亡。番禺知县传美国领事和该船船长共同验尸,并要求交出凶手受审。美国领事起先不肯,地方当局采取果断措施,命令停止所有美国船只的交易。美商震惊,被迫交出犯人。特拉诺瓦按清律处死。另一方面,清政府也保护美商的生命财产和合法权益。1819年,广州疍民(水上居民)李奉广勾结一伙人抢劫美国商船,打死5名美国人。广州当局立即将犯人捉拿归案,分别处斩。

总之,经济上互利、政治上平等是早期中美关系的主流,但是,美国商人的鸦片走私,资本主义上升时期的扩张欲望与清朝封建统治者闭关自守、力图与世隔绝的政策之间的矛盾,以及中国传统文化与西方文化间的深刻冲突,已经孕育着改变这种平等互利关系的因素。

自从英国在1840年至1842年的鸦片战争中用洋枪洋炮轰开了古老中国的大门,并迫使清政府签订了屈辱的《南京条约》,中国便进入某些西方学者称之为“条约体系”的时期,即资本主义大国通过武力威胁、侵略战争或其他手段把一系列不平等条约强加于中国,使中国社会一步一步陷入半殖民地的时期。

《南京条约》的签订拆除了抵挡列强入侵中国的藩篱,美国政府紧接着采取了行动。一直密切注视着中国情况的马萨诸塞州众议员顾盛于1842年12月27日写信给泰勒总统,建议遣使赴华,与中国订立与《南京条约》类似的条约。泰勒立即批准了这一建议,并委任顾盛为赴华特命全权大使。1843年5月8日,国务卿韦伯斯特根据从事对华贸易的美商的意见,训令顾盛来华获得英国人已经取得的全部利益,并指示他径直前往北京,向中国皇帝交上总统国书。

顾盛于1843年7月31日离华盛顿,翌年2月24日到澳门。清政府认为“各国纷纷请觐”、“与旧制有乖”,拒绝他进京。顾盛威胁广东巡抚说:“按西洋诸国成规,若不款外国使臣,即是欺藐其国,是与人以出师之名矣。”(6)他还命令美国军舰“没兰地湾”号闯过虎门,开到黄埔,借口鸣礼炮,进行恫吓。清政府无奈,派出新任两广总督耆英为钦差大臣到澳门与顾盛谈判。对顾盛来说,进京或威胁进京是顺利订约的手段,而耆英却把维护清朝的“定制”、阻止顾盛进京作为他谈判的主要目的,因此对顾盛提出的条件几乎无不相从。经过半个月的交涉,耆英和顾盛分别代表两国政府于1844年7月3日在望厦村订立条约34款。(7)耆英认为《望厦条约》“大致尚与新定章程[指《南京条约》和《五口通商章程》]约略相仿”,“似与通商大局无碍”,(8)实际上,美国根据利益均沾的原则,取得了中英条约中除割地、赔款的种种特权,此外还获得了更多的权益。顾盛自诩有16处超过了中英条约。这些新的权益主要是:

(1)领事裁判权。《望厦条约》规定,无论美侨之间,美侨与中国人,还是美侨与其他外籍侨民的诉讼案件,均由美国领事审讯,中国官员不得过问,从此美国人在中国就不受中国法律约束了。这是对中国司法权的严重侵犯。

(2)剥夺中国的关税自主权。条约规定,中国日后要修订关税率(《中英五口通商章程》定税率为值百抽五),“须与合众国领事管官议允”,美国据此取得了参与确定中国关税的特权。

(3)侵犯中国领海权。条约给予美国兵舰到各通商口岸“巡查贸易”的特权,中国官员非但不能管辖,还要“以平行之礼相待”,这样美国军舰便可以在中国领海自由游弋,在通商口岸任意出入。

(4)文化方面的特权。条约准许美国人在通商口岸租地建房,开办医院,设立教堂,为美国在中国进行文化宗教渗透提供了便利,并成为列强进一步勒索的先导。

在顾盛谈判《望厦条约》时,传教士裨治文和伯驾不仅为之充当翻译,而且为之出谋划策。顾盛初到澳门时,他们就对顾盛说,在中国人“没有同外国人较量的愿望或打算时,威胁是有效的”,以此帮助顾盛确定其谈判战略。顾盛感谢裨治文和伯驾对他的帮助,赞赏他们“对中国有广博和准确的知识”、“功勋卓著,值得称赞”。(9)正因为这样,美国政府在1846年到1857年间先后6次让伯驾负责公使馆工作。

《望厦条约》的订立使中美两国间的正式外交关系从一开始就建立在不平等的基础上,这不能不给以后中美关系的发展蒙上浓重的阴影。

中国开放五口通商以后,对外贸易有了较大发展。中美贸易从1845年的950万美元增加到1860年的2250万美元,其间美国对华输出增加了3倍。外国商品涌入中国,使中国小农业和家族手工业相结合的自然经济开始受到冲击。中国土布原是欧美市场上的抢手货,1820年以前每年从广州大量出口。随着美国马萨诸塞州纺织中心的逐步建立以及英国纺织工业的进一步发展,中国土布出口逐渐减少。到了19世纪40年代,棉织品成为美国输华最主要的工业品,美国出口的棉布有1/3到了中国市场。这就使江苏、浙江、福建等沿海省份本来很发达的棉纺织手工业受到沉重打击。手纺车和手织机竞争不过纺织机械,中国社会自然经济解体的漫长过程开始了。

《望厦条约》订立后,美国在通商口岸的传教活动也发展起来。1842年到1847年间,各国来华新教传教士共54人,其中美国传教士39人。截至1850年,美国在华传教士共88人。(10)他们在通商口岸设立印刷厂,印刷宗教宣传品,创办学院、医院,为以后传教活动的进一步发展打下了基础。

随着五口开放通商,外国开始根据不平等条约在通商口岸划定供外侨“居住和经商”的一定区域,即租界。租界首先在对外贸易中心上海出现。1845年,英国率先在上海划定租界。1848年,以主教文惠廉为首的美国圣公会教士在苏州河北岸虹口建造教堂,美国侨民也纷纷在那里购置土地,建造房屋。文惠廉经与上海道台一再交涉,后者才允以该地作为美国人居留地,1863年6月才正式划定了界址。9月,上海英美租界合并成公共租界。英美领事攫取租界的行政管理权、警卫权、司法权,两国并在租界驻扎武装部队,使之成为独立于中国行政系统的“国中之国”。上海公共租界的殖民地制度是旧中国租界中最完善、最典型的。

1856年10月,英法侵略者发动了第二次鸦片战争。美国政府认为这是坐收渔利的好机会。英法侵略军于1857年年底占领广州后,美使列卫廉同英法俄使一起从广州北上。英法联军于1858年5月攻下大沽炮台后,清政府派大学士桂良、吏部尚书花沙纳到天津议和,并分别于6月26、 27日签订了中英、中法《天津条约》。

美使北上的目的原是为了修改《望厦条约》,要求赔偿美侨生命财产损失。清政府实行“以夷制夷”的政策,企图联俄美以制英法。美国公使则利用清政府的幻想,诱使清政府在与英法订约之前(6月13日)订立了中美《天津条约》。事实使直隶总督谭廷襄认识到,“英法阳示其恶,美俄阴济其奸。强弱不同,其为贪得无餍,则均归一辙”。桂良等更报告说:美使“语言傲慢,借英夷为恐吓……不过欲享渔人之利”。(11)

《天津条约》签订后,英法侵略者坚持要在北京换约,并于1859年6月再次向大沽炮台发动突然进攻,受到守军坚决抵抗。当时在场的美国舰队司令官达底拿看到英法舰队受挫,不禁高呼:“血浓于水”,并称他不能“坐视白种人在他的眼前被屠杀”,指挥美舰向大沽炮台开炮,并援救受伤的英国士兵。(12)英法政府恼羞成怒,增派远征军来华,攻陷大沽,进犯北京,焚烧圆明园,最后于1860年10月迫使清政府订立了《北京条约》。根据最惠国条款,清政府给予一国的权利,其他国家亦得均沾,因此清政府与英、法、俄、美签订的这一系列条约,除了个别特殊规定(赔款、边界)外,其他利权都是各国共同享受的。它们主要是:

(1)允准各国公使驻北京,为各国对清政府施加影响并进而控制这个政府提供了方便。

(2)规定新开沿海七口(牛庄、天津、登州、台南、淡水、潮州、琼州)和长江四口(镇江、南京、九江、汉口),使通商港口增加到16个。

(3)赋予英国人“帮办税务”的特权,使海关管理权落入外人手中;条约还规定子口税率为值百抽2.5。

(4)使鸦片贸易合法化。

(5)允许外国传教士在内地传教。

(6)准许华工到外洋别地工作,“毫无禁阻”,从而使外国侵略者称为“猪仔”贸易的掠卖华工合法化。

美国由于1848年在加利福尼亚发现了金矿,急需大批劳工。而当时美国东西海岸间交通不便,金矿投资商人要雇用东岸白人,需要用船把他们绕南美极端运到东岸,不如利用太平洋彼岸的中国苦力来得便宜和快捷。华工从1854年开始潮涌而来,光这一年就有1.3万人。这些华工受到中间人的拐骗、利诱,甚至被强行捉拿,在无可奈何的情况下签订自卖身契,约定一定年限,待旅费和人头税等代支全部抵消后,方能自由行动。旅途中他们拥挤在肮脏的船舱,伙食败缺,长途颠簸,有病不得治疗,死于旅途者为数不少。抵岸后,他们被分派至荒野矿场,终日辛劳,在恶劣的条件下担当最繁重、最危险、白人不愿承担的工作,受到矿主敲骨吸髓的剥削。

天津和北京的一系列条约签订后,列强要实现条约赋予的特权,便积极扶植清政府,镇压太平天国革命。早在1860年6月,美国人华尔在清政府地方官署支持下招募在上海的外国冒险家和亡命之徒组成“洋枪队”,从太平军手中夺取松江,因而受到上海官僚买办集团的重视。1861年8月,华尔改组军队,招编中国人为士兵,而以欧美人为军官,用新式武器装备,进行新式训练。到11月这支军队发展到2000多人。1862年年初,太平军由浙江进军上海,华尔的军队帮助清军阻止了太平军的进攻。清政府授华尔四品顶戴花翎,并称他的军队是“常胜军”。8月,华尔在进攻慈溪太平军时毙命。美国驻华公使蒲安臣赶忙向清政府表示,应该选一个美国人来接替华尔的职务。在与英、法进行一番竞争后,原来华尔的助手、美国人白齐文担任了“常胜军”的管带。1863年,白齐文的职务为英国人顶替,这支军队也为英国人所控制了。翌年,太平军在清政府和外国侵略者的联合镇压下归于失败。

太平天国起义失败后,列强积极扩张其在华势力,把通商口岸从沿海推向内地,中国社会的半殖民地半封建形态逐渐形成。对于清政府,它们实行所谓“合作政策”。美国公使蒲安臣是这一政策的积极倡导者。他认为,列强在中国的利益是一致的,有约各国应当互相协调,“共同维护通商口岸的秩序”,并应帮助清政府巩固其统治,而不应在对华关系中动辄使用武力,同时要求清政府忠实履行不平等条约规定的“义务”。蒲安臣因此得到清朝统治者的好感和信任,成为第一个对清政府具有重大影响的外国公使,恭亲王和总理衙门大臣对他简直言听计从。

1868年蒲安臣任满。当时清政府正担心各国乘修约之机(中英《天津条约》规定10年后对条约进行修订)肆意要挟,想遣使出洋,“笼络”各国,为修约作准备,但苦于没有适当人选。蒲安臣毛遂自荐,总理衙门于是聘请他为中国全权特使,并派两名中国官员随同出使,访问欧美各国,但未授权他订立条约。这是中国向欧美派出的第一个外交使团。

蒲安臣到美国后,竟擅自越权,于1868年7月28日与国务卿西华德订立了《中美续增条约》(即《蒲安臣条约》)8条。(13)用西华德的话说,这个条约中“囊括了当前美国政府认为亟需用修改1858年条约的办法来加以调整的全部主要事项”。(14)条约主要内容为:

(1)条约重申了1858年《天津条约》保护传教士的规定。进一步为美国在通商口岸和内地传教扫清了道路。从1868年到1918年是美国在华传教事业大发展的时期,美国派到中国的传教士达2500人,占了它派往海外传教士8000人的1/3强。(15)无论在传教、办学和开办慈善事业方面,美国都超过了其他西方国家。随着传教事业的迅速发展,中国民众的反洋教斗争也此伏彼起。条约的此项规定,正是为了使清政府更明确地承担镇压中国民众反洋教斗争的义务。

(2)条约规定,两国人民均可在对方进入大小官学,并受最惠待遇,双方都得在对方设立学堂。这一规定与上一条密切相关。几十年来美国传教士在华惨淡经营,收效甚微,正如有的传教士所抱怨的:“我们的传道听的人少,嘲笑的人多,大多数人不予理会。”美国教会认为办学能争取更多群众,尤其是影响上层知识分子,通过教育灌输西方文化是使中国“基督教化”的基础,因此特别注重办学。1869年在华基督教学校共有学生4389人,1876年增到5917人,其中大部分是在美国教会系统。(16)同时,《蒲安臣条约》也刺激了清政府选派青少年赴美留学。容闳于1860、 1870年两次提议派留学生赴美,曾国藩、李鸿章等出于搞洋务的需要支持这一主张。从1872年到1875年,清政府共选派詹天佑等120名青少年赴美,这是近代中国第一批官费留学生,也是中国大规模直接向西方学习的开端。这些学生回国后,在中国造船、铁路、采矿、机器制造、电讯各业中均发挥了重要作用,成为中国第一代工业技术专家。

(3)条约规定,两国人民可随时自由往来,或游历、或贸易、或久居,不得禁阻。这比《北京条约》的有关规定又进了一步,美国据此得以扩大招收华工。同时,该项规定也为在美华工的合法地位提供了保障。在这个条约之前,赴美华工在美地位是没有法律保障的。从1882年美国国会通过《排华法》后,华工的法律地位又失去了保障。只有在这十几年中,华工才得到了法律的保障。这个条约在这方面的积极意义是不该忽视的。

蒲安臣使团是清政府按照西方的外交方式向西方派遣的第一个外交使团。它表明,清政府已经向国际社会、向西方外交迈进了一步,这在近代中国外交的演进中具有重要意义。蒲安臣使团的一个重要突破就是动摇了中华外交仪制,这是华夷体系走向崩溃的一个标志。《蒲安臣条约》可以说是自鸦片战争以来中国与西方国家第一次在相对和平的条件下签订的具有对等形式和内容的国际条约,中国首次以主权国家而不是以战败国的身份订约。当然,清政府与列强、与美国的实力对比决定了在字面对等的条约中,中国作为弱国一方,享有不对等的权利和履行不对等的义务,因此,在本质上,这个条约具有片面性。《蒲安臣条约》对中国近代外交另一个积极后果是对促进清政府设领护侨起了一定的作用,开始改变清政府历来对海外侨民的漠不关心、甚至鄙夷的态度。美国政府初时也为了向中国表明《蒲安臣条约》具有对等性,竭力推动清政府设领护侨。

当时美国正在大力开发西部。1862年国会通过建造横穿北美大陆铁路的建议,对华工需要量大增。订约后的10年中,每年华人赴美皆在万名以上。以华人为主体(占90%)的中央太平洋铁路公司的工人们越过内华达和落基山脉的崇山峻岭,在恶劣的气候条件下筑成中央太平洋铁路(加利福尼亚的萨克拉门托到内布拉斯加的奥马哈)的西段;在修筑南太平洋铁路(旧金山经尤马、图森到得克萨斯州)时,被雇用的华工约占工人总数的75%。1.5万名华工参加了修建北太平洋铁路(明尼苏达州的德卢斯到俄勒冈州的波特兰);华工还参加修建了从堪萨斯经阿尔伯克基到洛杉矶的铁路和其他铁路。这些铁路的建成在政治上有利于美国这个统一的多民族国家的形成,在经济上大大促进了中西部的开发和整个国家的繁荣。而华人对这些铁路的修建作出了卓越贡献,有的主管工程师称他们是“全世界最好的铁路工人”。中央太平洋铁路公司首任董事长、加州首任共和党州长利兰·斯坦福在1865年10月10日给安德鲁·约翰逊总统的一份报告中是这样评价华工的:“作为一个类型,他们朴实、和平、忍耐、勤劳和节俭……如果没有他们,就不可能在国会法案所规定的期限内完成这一伟大的全国性工程[中央太平洋铁路]的西段。”(17)

除了修筑铁路,华工们把加州广阔的涝洼地变成良田,到1877年年底已开垦了500万英亩。他们把传统的耕作知识传授给当地的农场主,成为加利福尼亚“果园主的支柱”,帮助加州的农业跨进世界市场。他们创办了加州的渔业,也为雪茄烟制造业、纺织、成衣、制鞋和其他城市服务行业提供了技术和劳力。华人对美国社会发展所作的贡献是不可磨灭的。

华工在美国备受歧视和压榨。修筑中央太平洋铁路的华工工资最多不过白种工人的1/3。华工还被课以种种苛捐杂税,如人头税、矿工税、产业税等。1852年加州议会通过征收外籍矿工执照税法,向华工每人每月收人头税3元,一度增至4元。1862年州议会又制定警察税,规定华人18岁以上未缴人头税又无工作者,每人每月缴税2元。

中央太平洋铁路于1869年完工后,部分华工在中西部定居下来,有的去了东部,但多数回到加州待业。铁路通车后,坐火车横穿大陆省时省钱(车费仅40美元),大量白种工人向西海岸移动,仅1873年至1875年间,铁路就从东部各州运来了262000人,其中1/4是求职的工人,而这时华人移民也达到高峰。1873年美国爆发了经济危机,1876年加州冬季大旱(冬季是加州的雨季),小麦颗粒无收,果园牧场也受到严重损失,大量农户破产,失业队伍更加扩大。

反华标语

种族主义势力为了转移本国工人的不满,把工人失业和居民生活水平下降归咎于外来移民,特别是中国移民。他们进行蛊惑宣传,反华成了不少报刊的主题。《纽约时报》甚至危言耸听地警告说,西部各州正在变为“中国的殖民地”。外来的白种工人有的加入了美国籍,有的与美国工人一道进行劳工运动,中国工人因为种族、语言的隔阂,难以与美国工人打成一片;又因为祖国贫弱,组织涣散,难以成为一支统一的力量,保护自己的利益。白人种族主义者拣软的欺,对华工进行迫害。爱尔兰人加尼纠集一些落后工人,于1877年8月组成加利福尼亚工人党,又称“沙滩党”,以鼓吹排华为宗旨,叫嚷:“白人男女……决不能和哪怕一个中国苦力,像同胞一样在一起生活”,要“以最大的速度并尽我们的一切力量,全部清除国内廉价的中国劳动力”。他们到处对华人进行敲诈和迫害。与此同时,“反华俱乐部”、“人民保护同盟”、“拯救同盟”等五花八门的排华组织也在西海岸应运而生。(18)1876年到1877年,国会派出一个专门委员会调查加州华人问题。委员会的报告对华人肆意诽谤。据统计,当时旧金山全市人口29万余人,其中1/4为华人,共7万余人。因此国会认为加州白人有被华人压倒的危险,要求政府与中国改订移民条约,限制华人入境。

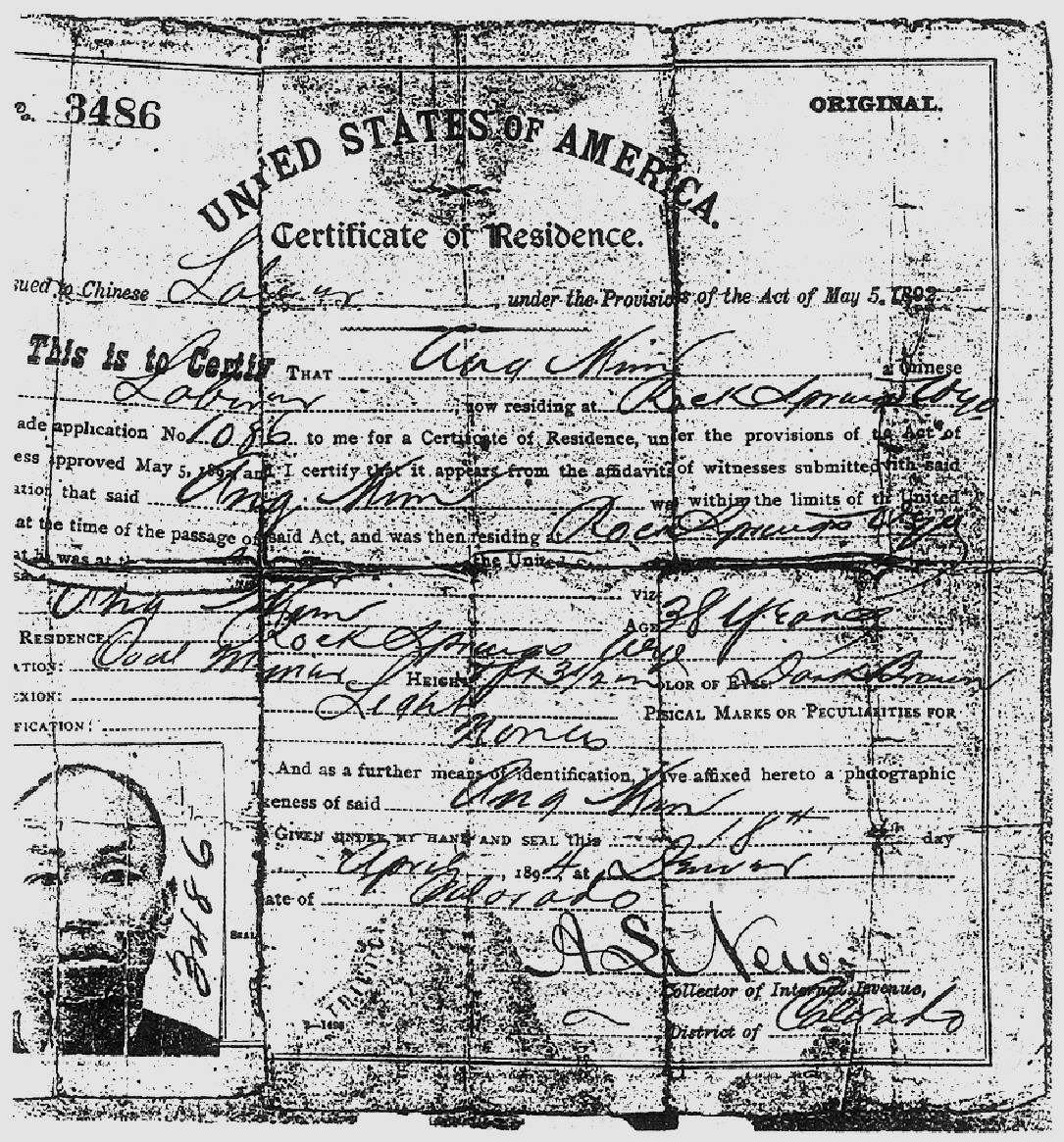

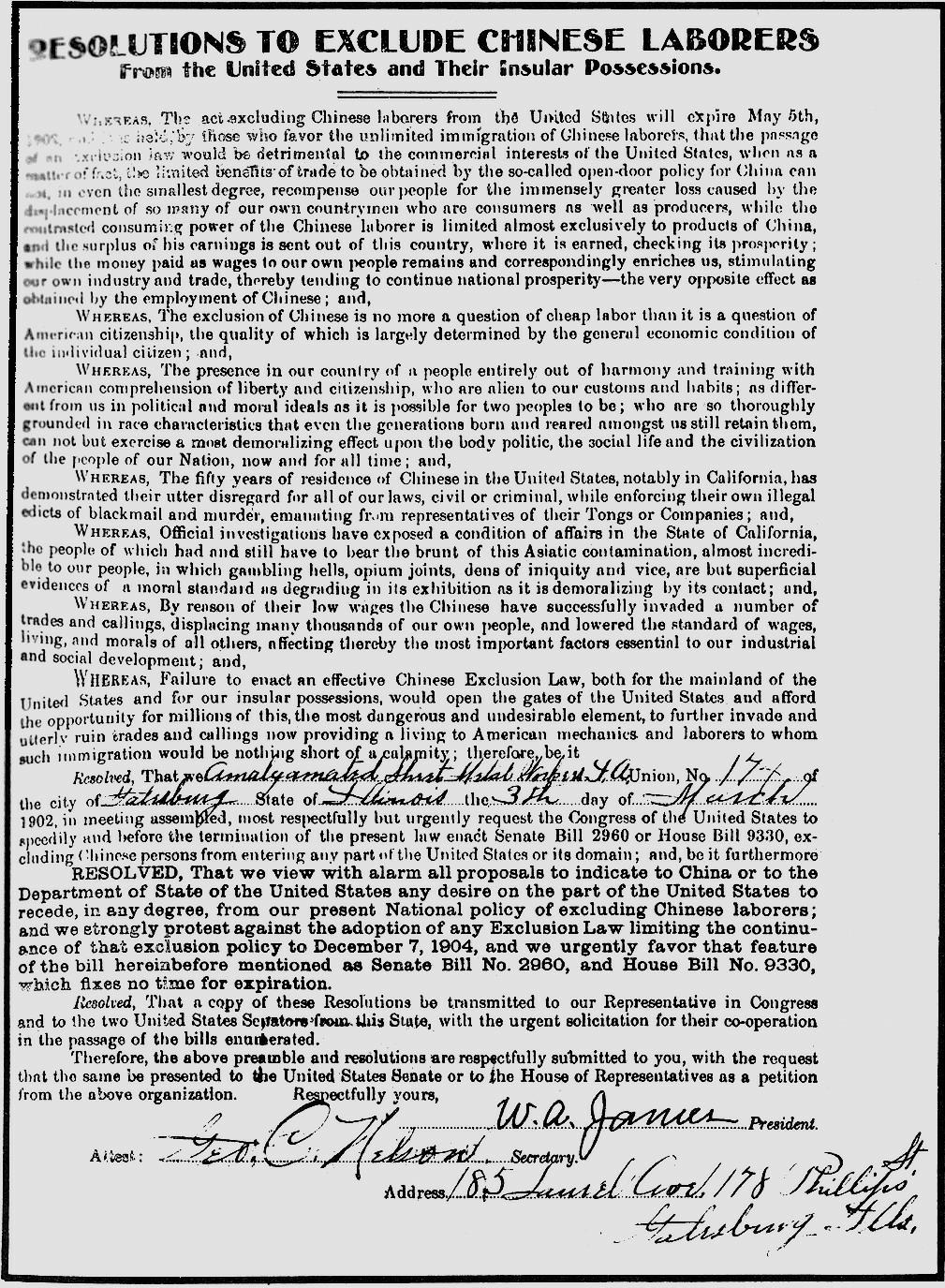

在这种情况下,美国政府于1880年派新任公使安吉立来华,安吉立同时又是谈判限制华工的美国代表团团长。11月该使团与清政府签订了《续修条约》,又称《安吉立条约》。该约规定,对已在美国的华工,“美国应即尽力设法保护”,对“续往美国承工者”,“定人数、年数之限”。这一条约取代《蒲安臣条约》后,美国国会便于1882年通过了《排华法》。该法规定,停止华工入美10年,州法院和联邦法院均不得批准华人归化为美国公民。其实,在当时美国总人口5015万人中,华人只有10.5万人,即占总数的0.2%。1884年国会又通过补充法案,规定,华人不管来自世界上任何地方,都算中国人,并将华工的定义扩大,包括小贩、洗衣者、渔民等。1888年的《斯科特法》甚至规定,华工出境后即不得回美,致使2万多名回国探亲和600余在返美途中的华工不得重新回美,在美华工从此再不敢回国探亲。1892年的《吉尔里法》规定,延长1882年《排华法》10年。1902年美国又再度延长《排华法》10年。两年后又一法案干脆规定,《排华法》无限期延长。自1882年以后,入美华工人数急剧减少,到1892年已无华人入境了。

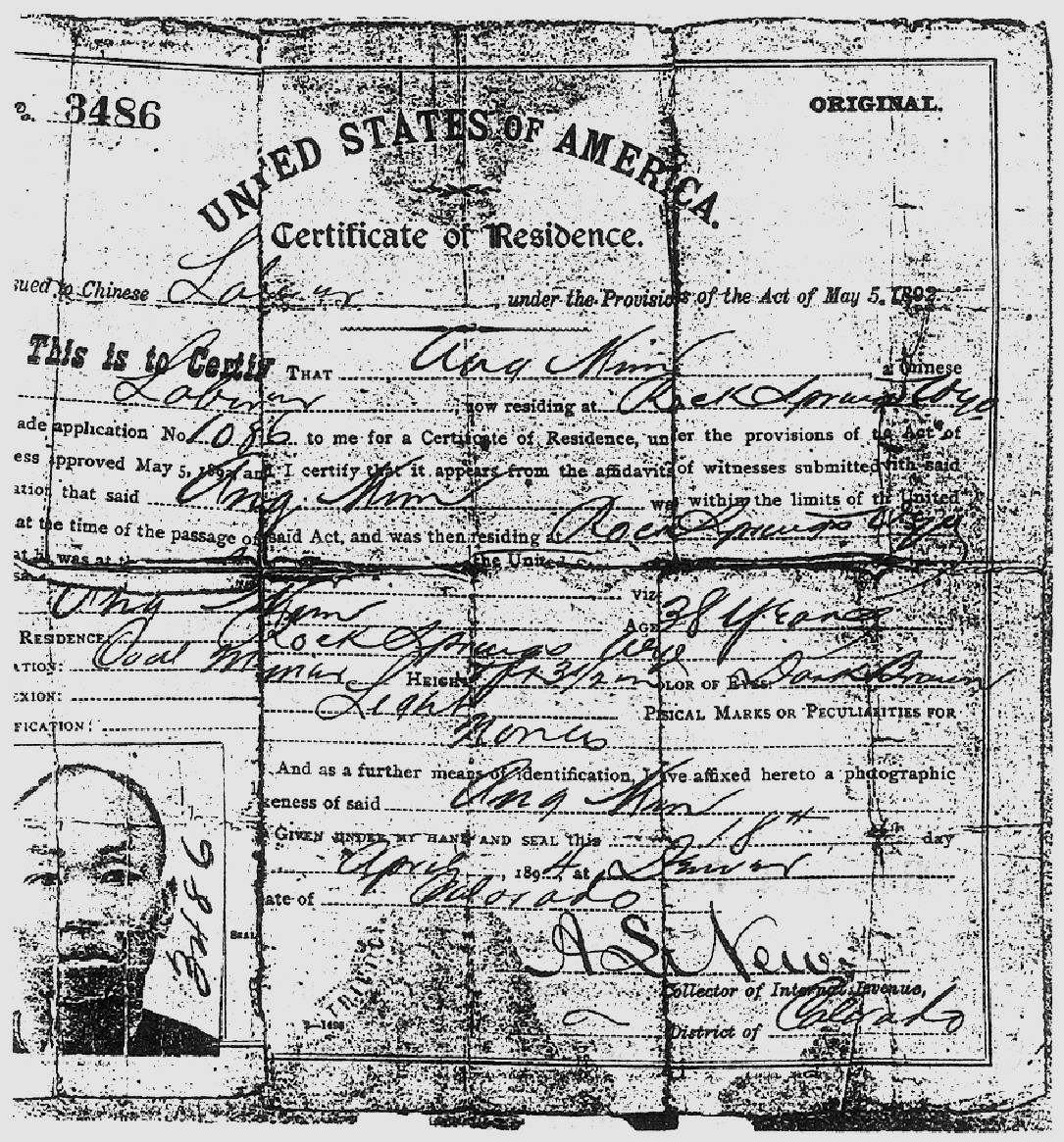

1892年 《吉尔里法》通过后发放的华人劳工证

根据《蒲安臣条约》和《安吉立条约》,美国政府有义务保护在美华工,但华工的生命和财产安全实际得不到保障,而且正是在上述一系列《排华法》的怂恿下,迫害华人的暴力事件层出不穷。1871年洛杉矶发生集体屠杀华人事件,22人丧命,好几百人被赶出家园,价值3.5万美元的财产被盗。1885年9月2日,怀俄明州石泉矿区的华工住宅遭到白人种族主义者突然袭击,酿成惨案,28人被杀害,另有11人被活活烧死,许多人被打伤并赶出家门,财产损失约15万美元。1885年2月加州亨博特县尤莱卡镇约480名华人全体被驱逐。1886年1月至4月加州35个居民区的华人遭到驱逐。反华暴行如同瘟疫一般在西海岸蔓延。华人朝不保夕,人人自危,生活在一片恐怖之中。

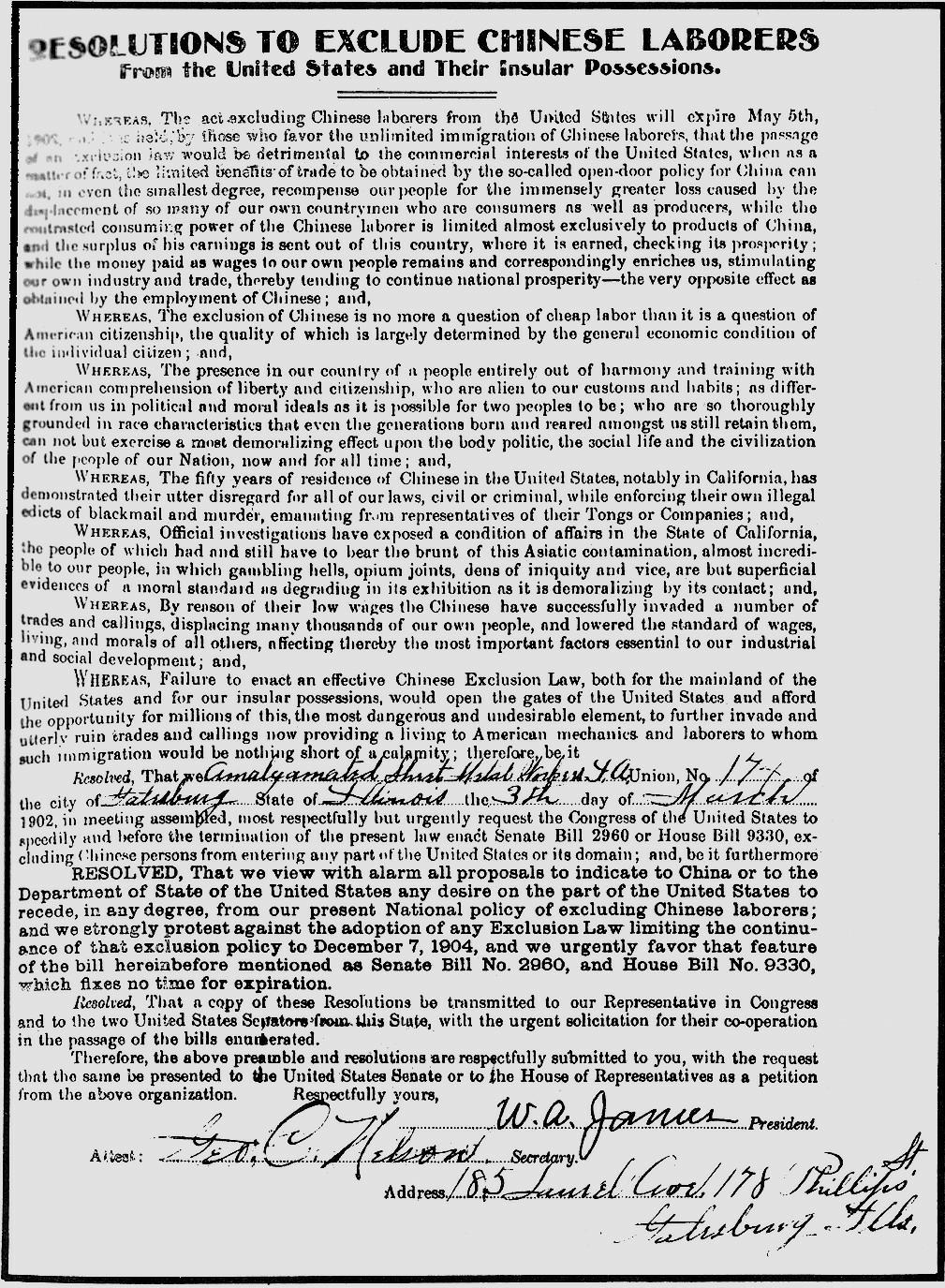

1902年的《排华法》

清政府对美国的一系列《排华法》也曾多次提过抗议,但统统没有作用。1888年中国公使张荫桓抗议《斯科特法》,认为它“越出外交惯例”,完全违反中美条约,是美国单方面解除条约义务的行动。美国政府根本不予理睬,甚至连礼节性的答复都不给。(19)日益衰败、一向对列强妥协投降的清政府不能保护华工免受迫害,反而在美国胁迫下于1894年签订了限禁华工条约,承担起“自禁华工出境来至美国”的责任,在10年内禁止华工赴美。

中国人民对美国排华极为愤慨。他们不能坐视自己的子弟受到迫害而无动于衷。他们一次又一次强烈要求政府与美国政府交涉,但没有效果,长期积郁的愤怒终于在1905年像火山一样爆发出来。

在1894年华工条约届满之时,美国国会又于1904年4月27日议决,过去的《排华法》无限期有效,并禁止华工从夏威夷、菲律宾等美属岛屿到美洲大陆。1905年春新任驻华公使柔克义奉命与清政府谈判改订条约,以便把更苛刻的条件强加给清政府。消息传来,中国人民怒不可遏。5月10日上海商务总会召开商董大会,决定阻止清政府续订禁工条约,要求美国政府在两个月内修改《排华法》,公平待遇华侨,否则于7月20日起实行抵制美货。7月,抵制美货运动席卷沿海和内地十几个省,数百城镇,持续时间达8个月之久。美国、菲律宾和夏威夷的华侨纷纷募集款项,支持抵制运动,东南亚各地的华侨也响应号召,抵制美货。美国公使三番两次要求清政府禁止抵制运动,惩办运动领导人,并要清政府对美国贸易所受的损失负责。西奥多·罗斯福总统认为这次运动是对美国无礼的、不可饶恕的一次运动,不惜抡起大棒进行威胁,声称要有“强硬的声音”。9月初,他要当时正在远东巡访的陆军部长塔夫特转告广州的中国官员,美国“不会屈从于他们现在所做的一切”。(20)11月15日,他下令增加在中国沿海的军事力量,两星期后亚洲舰队的若干舰只开始在广州水面集结,12月,罗斯福进而部署1.5万名士兵组成海陆联合远征军准备进攻该市。清政府经不住美国的威胁,接连发出上谕、电令,称运动“既属有碍邦交,且于华民商务亦大有损失”,要求各督抚“认真劝谕,随时稽查”,甚至以“从严查究”相威胁。(21)时任直隶总督的袁世凯率先在其辖区下令禁止,查禁鼓动抵制美货的报刊。运动在美国的干涉和清政府的禁压下由高涨而低落而瓦解,终止排华的目的并未达到。尽管清政府已经终止了1894年的条约,也没有再续订新约,但美国国会的一系列立法仍然存在,排华也一仍旧章地继续下去,旅美华人的处境没有得到改善。但这次运动是中国近代史上第一次抵制外货运动,它表明中国人民是不可侮的。运动对于中华民族的觉醒,对于清末反帝反封建的革命运动起了重要的推动作用。

1901年11月30日《纽约每日论坛报》刊登的攻击中国驻美公使伍廷芳漫画

当着美国政府竭力对中国移民实行门户关闭政策的时候,它却要求列强在中国的势力范围对美国势力敞开大门,并且提出了门户开放政策。

1894年中日甲午战争彻底暴露了清政府的软弱和无能,刺激了帝国主义的贪欲。它们一哄而起,向中国猛扑过来,企图分享这个被称为垂危的“远东病夫”的遗产。它们在苛刻的条件下争先恐后借款给中国政府,霸占中国的海港,攫取租借地,强索筑路和开矿特权,把中国领土划分为各自势力范围,展开了一场惊心动魄的争夺战。

在这场利权争夺战中美国所得甚少。借款权、租借地和势力范围美国都没有份,华美合兴公司苦心经营,才争得粤汉铁路的权利。之所以如此,主要是因为美国忙于与西班牙的战争,无暇顾及在中国的争夺。战争结束后,尽管有些扩张主义分子,如参议员贝弗利奇、海军上校马汉竭力鼓吹夺取亚洲和太平洋的霸权,甚至声称“太平洋是我们的洋”,美国驻华外交人员也一再建议国务院占领中国的一个港口,并提出烟台、舟山群岛、台州、登州庙岛等作为选择的地点,麦金莱政府也曾热烈地讨论过攫取中国一部分领土或在中国划定一块势力范围的问题,但当时的种种主客观条件却使美国没有在中国实行赤裸裸的掠夺政策。

麦金莱总统像

从客观上说,当时列强已经在中国(尤其是沿海省份)划定了势力范围,美国再要插足,就会同别的大国产生尖锐的利害冲突。从主观上说,一则,美国毕竟是一个后起的国家,它的军事力量还远不如别的大国,海军在世界上只占第6位或第7位,陆军正规军的法定人员仅6.2万人。美国战胜西班牙已属不易,哪里是其他大国的对手?二则,美国刚刚夺得菲律宾,它在亚太地区首先关心的是巩固在菲律宾的统治,提防来自其他大国的威胁,它不能把过多的力量花在中国(下面我们还将一再看到,在此后十几年中,菲律宾问题一直是美国在中国处理与列强关系,尤其是对日关系的一个牵制性因素)。三则,美西战争在美国国内激起了声势浩大的反战运动。自1898年11月波士顿成立第一个反对帝国主义者同盟后,这一组织迅速在各大城市涌现,总数达100多个。民主党乘机接过这面旗帜作为党派斗争的工具,谴责麦金莱的共和党政府的侵略政策,为1900年的大选服务。在这种情况下,麦金莱政府不得不在中国谨慎从事了。

与此同时,美国垄断资产阶级要求保护其在华利益的呼声也越来越高。19世纪末,美国对华贸易有了大发展,1899年出口额比1895年增长了近2倍。美国实业界更把幅员辽阔、人口众多的中国看作是大有发展前途的市场。代表纺织业利益的《商报》1898年1月写道:中国为美国商业提供的可能性“简直是不可估量的”,它是潜在的“最大的世界市场”。(22)德国派兵强占胶州后不久,美国驻华公使田贝预见到列强“瓜分中国”的危险,1898年1月31日他忧心忡忡地报告国务院说:“我们在中国有相当大的利益。我们在那里有1500名传教士,他们和商人一样都要由我们保护。[中国的]瓜分将进而消灭我们的市场。太平洋在它广阔的胸怀中注定要承担比大西洋更多的商业交往。”

海约翰国务卿像(23)

他建议国务院毫不犹豫地保卫美国在华利益。但守旧的国务卿舍尔曼却对中国事态无动于衷。他在1898年1月发表谈话,竟称中国局势没有什么可忧虑的,美国在华商业利益没有受到威胁。舍尔曼的态度激怒了企业家,他们迅速行动起来,组成美国在华利益委员会(后扩大为美亚协会)。协会除直接写信给或走访总统和政府成员外,还推动纽约、旧金山、费城、波士顿等地商会向国务院请愿,要求“迅速而有效地捍卫我们在华公民的已有条约权利,并为了维护他们在那个帝国的重要商业利益,而采取恰当的措施”。《纽约时报》甚至公开批评道:“国务院没有足够重视和明智代表”美国在华利益。(24)

1898年9月,麦金莱终于选择“最投合那些在华经营的企业家急切心意的”海约翰为国务卿取代舍尔曼。海约翰本人就是百万富翁,有大量铁路股票、公债证券和房地产。他为1896年麦金莱的竞选出过大力。海约翰接受了曾在驻华使馆担任参赞,此时任国务院中国问题特别顾问的柔克义的建议,于1899年9月12日训令美国驻英、俄、德、法、意、日等6国大使向驻在国政府递交一项照会,要求它们承认以下三项原则:(25)

1898年麦金莱政府内阁合影。前排右一为罗脱,右二为海约翰

(1)对于在中国的势力范围或租借地内的任何口岸或任何既得利益,一概不加干涉;

(2)中国现行税则适用于所有势力范围内一切口岸(自由港除外)所装卸的货物,而不问其国籍,此种税款由中国政府征收;

(3)在各自势力范围的任何口岸,对他国入港船舶不得征收高于本国船只的入港费,在各自势力范围的铁路上,对他国臣民运输的货物不实行不同的运费标准。

这就是美国最初提出的对华门户开放政策,显而易见,它是以承认列强在华特权和既得利益为基础的,柔克义在8月28日给海约翰的备忘录中就说:“‘势力范围’是一个既成事实。”(26)美国不但不否认这种既成事实而去冒与各国冲突的危险,而且恰恰是以承认各国在华的租借地和势力范围作为条件,来换取列强对门户开放政策的承认。即便如此,海约翰也没有得到他所预期的回答。各国从各自在中国的不同处境出发,给予各不相同的回答。只有意大利完全接受美国照会,它和美国一样在中国没有租借地和势力范围,美国提出的原则只会使它有所得而不会有所失。多数国家表示了有保留的同意:日本和德国是后起的帝国主义大国,它们野心勃勃,希望这些原则能为其在中国扩张势力提供机会,但又表示以有关国家接受这些原则为条件;英国把九龙排除在门户开放范围之外;法国不愿放弃它根据1896年的中法商约取得的在广西、云南通商减税4/10的特权;俄国不想放弃在中东铁路上减税和自定运价的特权,但又感到“不能违背列强一致接受的政治经济原则,破坏俄美之间现存的友好关系”,(27)因此在它的回答中对于美国照会中关于同等铁路运费问题讳莫如深。尽管如此,海约翰仍然在1900年3月20日宣布,有关各国的答复对门户开放原则的承诺是“最后的和确定的”,从而自己给自己圆了场。

1900年,列强纷纷派兵来中国镇压义和团运动。美国担心各国乘机把势力范围变为各自的殖民地,便于7月3日向各国发出了第二个门户开放照会,声称,美国政府致力于寻求这样一种解决办法,以“保持中国领土和行政完整,保护由条约和国际法所保证于各友好国家的一切权利,保障全世界与中华帝国各部分进行同等的公平贸易的原则”。(28)

这样,美国在第二个门户开放照会中又增加了新的内容。提出了“保持中国领土和行政完整”的原则。但实际上,在列强在华占有租借地、势力范围、享有不平等条约规定的种种特权的情况下,“中国的领土和行政完整”只是一句空话。别的不说,就说海约翰两次向列强就中国问题发出照会,事先却不同中国政府商量,这种粗暴践踏中国主权的行为本身岂不是对“中国行政完整”的破坏?美国的本意仍然是要在中国取得与其他大国均等的贸易机会,让各国的租借地和势力范围统统对美国开放。正如美国学者拉铁摩尔指出的:“门户开放照会没有提出帝国主义应停止对中国的要求,它仅仅表示了‘我也要分享’这样一个要求。”(29)到19世纪90年代,美国工业总产值已居世界第一,比英国高出二倍还多,接近英、德、法三国的总和(30)。美国政府相信,随着美国经济继续迅速发展,门户开放政策将使它得以大大扩张在华势力,实现“美国在中国应当完成的商业征服”,在与列强各国的竞争中取得优先地位。

门户开放政策的提出既是美国传统对华政策的延续,又是这种政策发展到一个新阶段的标志。早在谈判《望厦条约》期间,美国就提出了在中国与其他大国利益均沾的原则,而且把它写进了条约,这实际上是门户开放政策的雏形。但当时美国的实力还远不如别的国家。此后半个多世纪中,美国在处理对华关系方面基本上是追随英国的,如有的美国学者所说,“美国只需跟在英国外交官和炮舰之后,对英国从北京索取到的让与权提出分享要求”。(31)随着美国实力的不断增强,美国在对华关系中愈来愈显示出独立的姿态。在海约翰发出照会之前,英国曾主张英美采取联合行动,保障对中国的自由贸易;美国也有人这样主张。海约翰本人虽是强烈的亲英派,但他意识到,只有采取独立行动才能得到美国公众的认可,不能使美国的行动被怀疑为是在英国压力下作出的,或被解释为是为英国火中取栗,于是美国独自提出了这一政策。没有一个国家公开反对这项政策,反之,政策的原则被写进此后各国订立的一系列有关中国的双边和多边条约之中,从而使这项政策具有了国际协定的性质。这就表明,美国在列强对华关系中已经摆脱了追随者的处境,它要以自己的主张去影响和带领别的国家了。在以后的30多年中,在中国对外关系的各个关键时刻,美国一再重申门户开放政策,并根据不同的形势作出新的解释,使之成为美国对华关系的基本原则。

1900年,美国参加了帝国主义列强为镇压义和团运动而发动的八国联军对中国的入侵。美国政府一直十分注意教案,注意清政府对教案的态度。克利夫兰总统在1895年12月的年度咨文中特别说到:“中华帝国内部情势的发展引起了人们的严重的忧虑,而且需要立即予以密切注意”,这是因为“在中国广泛分散的省份中已经严重爆发了昔日那种反对外国人的疯狂情绪;地方当局对此即使不是实际默许,也是不加制止”。1898年2月9日,舍尔曼指示驻华公使田贝与清政府交涉,“坚决要求惩办”那些排外的地方当局,如果需要,“要求撤消他们的职务”。(32)义和团运动爆发后,1900年5月17日,驻华公使康格即致电亚洲舰队副司令肯普夫,要求增派军舰去大沽。肯普夫立即率领“纽渥克”号来华,但军舰太大,不能驶进白河,只得停在大沽岸边。在各国海军围攻大沽炮台时,又有若干军舰从菲律宾调遣来华:巡洋舰“约克城”号开赴烟台,巡洋舰“纳什维尔”号、炮艇“玛里埃塔”号等开到中国中部水域。6月26日,亚洲舰队司令雷麦本人也率巡洋舰“布鲁克林”号前来中国。同时,美国又从菲律宾调遣援兵,并派查飞少将来华指挥。

1903—1907年中国驻美公使梁诚

美国政府命他与各国将领一致行动,以达到共同的目的。8月4日,查飞率领2500人的美军部队作为联军(共1.9万人)的一部分从天津出发进犯北京。

亚洲舰队司令雷麦回到菲律宾后,又于9月6日电告海军部,必须再补充3艘装甲战列舰和1艘或几艘深水鱼雷艇,才能使美国亚洲舰队与其他大国在太平洋的海军力量相称。由于战舰不敷需要,海军部只给亚洲舰队增加了“肯塔基”号战列舰和几艘小舰只。尽管如此,美国已经在朝着远东海上大国的方向发展了。(33)

列强镇压义和团运动,并迫使清政府签订丧权辱国的《辛丑条约》后,英、美、日等国便根据和约规定,忙不迭地与清政府谈判新的通商条约。1902年9月和1903年10月订立的这些新的商约,扩大了列强在通商、航运和经营企业方面的权利。在中美商约谈判中一个值得注意的倾向是,美国要求把东北的奉天、安东开为商埠,一度甚至要求开哈尔滨为商埠。这一要求的矛头显然是对着俄国的,因为俄国一向视中国东北三省为禁脔,不许他国染指。而东北也是美国在华的主要市场,美国输入中国的商品有2/3是通过天津、烟台和牛庄三个港口进入东北和华北的,一些美国人甚至把东北视为“新的海外边疆”,美国自然要反对俄国对东北三省的独占。俄国无法完全阻挠美国的要求,只好同意对东三省开埠(哈尔滨除外)不加阻挠。

日俄战争前这几年,尤其是俄国从东北撤兵之前,对东北三省门户开放的威胁主要来自俄国。唯其如此,西奥多·罗斯福总统对日俄战争的爆发及日本在战争初期的胜利不无幸灾乐祸之感。他在1904年2月10日的一封家书中写道:“我对日本的胜利特别高兴,因为日本在为我们打仗。”(34)美国还从财政和外交上支持日本进行战争。但他也不愿日本大获全胜。他意识到,日本的利益专注于东亚,它不像别的大国,在别处也有利益,也要分心。他甚至感到,日本的胜利可能意味着有朝一日日美之间的战争。因此,随着战事朝有利于日本的方向发展,罗斯福越来越强烈地希望,俄国在战争中不要败得太惨,希望战争的“最终结局是俄国和日本将继续互相牵制,两者都受到削弱”,(35)俄国仍能作为一个亚洲大国留在那里,一方面,作为亚洲大陆上对日本的制衡力量,另一方面,把日本吸引在亚洲大陆,以确保美国属地菲律宾的安全。这正是罗斯福主动承担起调停日俄战争的出发点。

日俄战争以后,俄国势力收缩到了北满,日本在南满则进行狂热扩张,日本便成为对美国门户开放政策的主要威胁了。在清末几年中,美日两国进行了数次较量,由于种种原因,美国终究未能占得上风;奄奄一息的清政府企图利用日美之间的矛盾联美制日,但这种企图也屡遭挫折。

日俄战争刚结束,美国便想趁沙俄势力削弱,日本在南满立足未稳之际,在东北扩张势力。美国联合太平洋铁路公司董事长哈里曼是最积极的代表人物。他野心勃勃,谋求建立一个环球运输系统:从日本获得对南满铁路的控制权,向俄国购买中东铁路,从而取得横贯西伯利亚以达波罗的海的铁路使用权,再开辟一条到美国的轮船航运线,接上横贯美国大陆的铁路,并与太平洋邮船公司和日本的横渡太平洋的轮船联运。他认为这“将是世界上最卓越的交通系统”。(36)

哈里曼的上述计划得到美国坤洛公司的支持。该公司在日俄战争期间向日本提供了大量贷款,是日本的恩人。10月21日,哈里曼与日本首相桂太郎草签了一个备忘录,其中规定,日美成立一家合股公司,收买日本政府所获得的南满铁路及其附属财产,并将该铁路加以修复、改筑、延长;铁路财产归双方均等共有;公司还将在满洲兴办工矿企业,等等。订约后,哈里曼即向罗斯福作了报告。总统对此表示兴趣,并答复说:“不管你什么时候能来这里,都要让我知道……我们何时能详细地讨论那些东方的事情。”(37)哈里曼踌躇满志地回国了。

上述备忘录草签后3天,参加朴茨茅斯谈判的小村寿太郎外相回到日本。他反对把胜利成果的一半出卖给美国人。结果,当哈里曼回到旧金山时,一份日本来的电报已经在等他了。电报说,日本政府将重新审议协议。1906年1月15日,日本政府干脆向哈里曼宣布备忘录作废。这实际上是日本要在南满实行门户关闭政策的信号,它打破了美国分享日俄战争成果的幻想,美国在与日本交手的第一个回合中败下阵来。

日本决心独霸南满。它将旅大租借地改为关东州,设置都督府进行统治,并设立了南满铁路股份公司,作为在南满推行扩张政策的得力工具。它还强占旅大租借地北面的隙地(中立区),强占中国官民财产和本溪湖煤矿;并向南满大量移民。清政府对日本这些咄咄逼人的举动感到震惊,因为东三省对清廷具有特别重要意义:“东三省非他,乃祖宗陵寝所在,而朝廷根本之重地也。此而不保,全局动摇,中国其尚能自立乎?”(38)为了防止日俄势力的进一步扩张,清政府一方面在1907年4月对东三省地方制度实行重大改革,由原三省各设将军改为与关内各省一致;另一方面确定了广开商埠,实行开放,平均各国势力的方针,实际上是想依靠别国的势力来防止日俄分割霸占东三省。

但日本的外交却抢了清政府的先。早在1905年8月英日就签订了第二次同盟条约,英国承认了日本对朝鲜的霸占;1907年6月日法在巴黎缔结条约,彼此确认了对方在中国的势力范围;7月日俄协约在彼得堡签字,两国划定了南北满的界线,并且彼此承担不在对方势力范围内寻求让与权的义务,两国关系从此趋向缓和,由长期的疑忌、对立走向勾结。8月英俄之间又达成协约。日、俄、英、法通过这许多双边条约的密网,结成为一个集团,在欧洲,英、法、俄对德国的包围得到日本的支持,在亚洲,日本对中国的侵夺得到英、法、俄的认可和支持。美国和德国则被排除在这个集团之外。

在这种情况下,清政府要重演“以夷制夷”的故伎对抗日本,便只能寄希望于德国和美国,尤其是美国了。在义和团运动和由于美国排华引起的1905年抵制美货运动之后,美国迫切希望作出一些对中国友好的表示来改善美国在中国人心目中的形象,改善对华关系。它为此采取的一项主要措施就是退还庚子赔款的溢款。美国曾索取到24440778美元的赔款,但后来查明,赔款数额大大超过美国在庚子事变中的军费和民间的实际“损失”。1908年5月国会议决,将美国多收的庚款从1909年起退还中国。(39)清政府为此对美国甚为感激。美国是在华门户开放政策的倡导者,日本对东北的图谋与这一政策、与美国在东北的利益都是相抵触的。因此,清政府便想依靠美国抵制日本。外务部尚书袁世凯、东三省总督徐世昌和奉天巡抚唐绍仪(留美学生出身)都希望向美国提供有吸引力的机会,以抵御日本对南满的控制。

1908年10月,清政府派唐绍仪为特使访美。唐绍仪出访名义上是为了对美国退还庚款溢款表示感谢,实际目的是洽商东三省开发贷款和进一步试探中、德、美三国结盟的可能性。

关于中、德、美结盟问题,德国是有力推动者。它不甘心被排除在列强协作网之外,一再试图打破这种孤立处境。1907年下半年,德国驻美大使斯特恩博与西奥多·罗斯福总统就在东亚联合对日问题进行了多次密谈。罗斯福表示,他将在远东的大问题上始终与德皇携手前进,“关于三国共同行动成立一个谅解可以磋商”,并具体谈到了“德、美海军合作对日的可能”,(40)德国也就此事与清政府进行了反复磋商。

关于东三省开发贷款,美国驻奉天总领事司戴德是一个热心的发起者。这位年轻的(1880年出生)外交官雄心勃勃,劲头十足,竭力想让美国资本打入东北。1907年夏,他向徐世昌、唐绍仪提出由美国资本来修建新(民厅)法(库门)铁路,以后再达齐齐哈尔甚至瑷珲的建议,并主张借助美国资本设立东三省银行,从事稳定币制,兴办实业,修筑铁路等项。司戴德的建议正中徐世昌、唐绍仪等人的下怀。

虽然新法铁路之议主要由于日本的坚决反对而作罢论,但美国贷款2000万海关两的提议仍然燃起了清政府的希望。

日本洞悉了唐绍仪之行的真实用意,决定挫败清政府的这一攻势。1908年9月25日日本内阁决议开始对美磋商。日本一再表示改善对美关系的意愿,并且许诺,日本移民将流向朝鲜和中国东北,而不再是美国,日本将不再以移民问题给美国制造麻烦,但要求美国承认其在朝鲜和中国东北的“行动自由”。11月30日,正是唐绍仪到达华盛顿的当天,美国国务卿罗脱和日本驻美大使高平小五郎以换文形式达成《罗脱—高平协定》,其主要内容是:两国维护太平洋地区的现状,互相遵从对方在该地区的属地,维护该地区工商业机会均等的原则,鼓励各自商业的自由与和平的发展;两国以一切和平手段维护中国独立与完整,维护各国在华工商业机会均等的原则。(41)协定的文字颇为堂皇、隐晦,但含义是十分清楚的。日本担保对菲律宾和美国在太平洋的其他属地没有领土野心,美国则应允日本在中国东北以“和平手段”放手扩张势力。协定虽然再次重申了门户开放的原则,但在这一问题上已经有了明显的倒退。在1900年7月的第二次门户开放照会中,美国已经明确提出了“保持中国领土和行政完整”的原则,可是在协定谈判过程中日方提出,“行政完整”一条与日本在满洲的租借地以及南满铁道附属地的行政权相抵触,重申这一条,将妨碍日本在满洲的经营,并可能产生误解。于是,协定没有重申这一原则。这样,美国主要为了确保其对菲律宾的统治,在中国暂时对日本采取了退让方针。

自从美国通过美西战争占有菲律宾之后,它在菲律宾的统治的安全就成了它在西太平洋和亚洲的最大利益。而菲律宾又是美国防务链条上的薄弱环节,西奥多·罗斯福把菲律宾作为美国“惟一致命的弱点”。为了维护这个殖民利益,美国已经在1905年通过《塔夫特—桂太郎协定》在朝鲜问题上对日本作了让步。(42)《罗脱—高平协定》与《塔夫特—桂太郎协定》是一脉相承的。西奥多·罗斯福一贯认为,关于维护中国的独立和领土完整的承诺既非美国利益之所在,亦非其力量之所及。1908年,美中贸易只占中国对外贸易的9.9%,而日本和英国(包括香港)的对华贸易则分别占了15.3%和48.4%。(43)美国对华投资仅占外国在华投资总额的3%。就力量而言,罗斯福在两年后让位给塔夫特时写道:“如果日本要在满洲遵循与我们相反的方针,我们是不能阻止它的,除非我们准备走向战争,而一场有关满洲的成功的战争需要有英国那样强大的海军加上德国那样强大的陆军。”(44)也就是说,从当时的实力地位出发,美国只能向日本妥协。罗斯福和罗脱进而认为,日本在“黄海周围地区的最高利益”和美国在拉丁美洲的霸权有着天然的相似之处,美国只希望日本能够克制自己,并对美国的条约权利表现最起码的尊重。(45)

当时任国务院远东司司长的司戴德对这一协定十分不满,称它为“一个可怕的外交失策”。他承认,由于这个协定的签订,唐绍仪赴美的主要使命已等于零。中美德联盟之议流产,清政府联美制日幻想受到沉重打击。随着袁世凯1909年去职,唐绍仪旋即被清政府召回,借款之议也就告吹了。从表面上看,这回是清政府和日本都在争取美国,实际上,是美国为了解除菲律宾的后顾之忧不得已容忍日本在南满的扩张,因此这是在美日交手的第二个回合中美国输给了日本。

1908年3月,塔夫特就任总统。当时,美国开始从1907年的经济危机中复苏。塔夫特倡导并大力推行被后人称为“金元外交”的政策。他在1909年12月的国情咨文中说:“今天美国的资本比以往任何时候都更迫切地寻求向国外投资,美国的产品一般地也越来越寻求国外市场”,“政府通过国务院和驻外机构对于美国在外国一切合法和有利的企业给予一切恰当的支持。”(46)他的对华政策也不同于他的前任。他认为西奥多·罗斯福祈求日本发善心顾及美国在华利益的政策是错误的,这与司戴德的看法不谋而合。他还认为,门户开放政策应当把全中国(不论何国势力范围)投资机会均等的原则包括在内,而且他把实行这项政策的重点放在投资上。他在给国务卿诺克斯的一项指示中写道:“供给中国的大铁路和其他企业以资金的国家,在中国事务中必具有优先地位,美国资本参与这样的投资,将给予美国在该国的政治争端中以更具有权威性的发言权。”(47)在他和诺克斯的推动下,美国金融界于6月组成了由摩根公司、坤洛公司、花旗银行及第一国民银行参加的专门进行对华投资的财团,美国对华外交出现了新的活跃姿态。

同时,日本对清政府的勒逼得寸进尺。1909年9月4日,它迫使清政府签订两项条约,攫取了东北新的铁路权利、抚顺烟台两煤矿的开采权和延吉一带地方的种种利权。条约签字前,清廷于8月19日给东三省总督锡良等发出一道谕旨,要他“厚集洋债,互均势力”,以挽救东三省危机。东三省新任总督锡良和奉天巡抚程德全都认为,“非借外人之款不足经营东省,尤非借外人之力无由牵制日俄”。(48)他们计划引进美国资本,建筑一条与南满铁路和中东铁路基本平行的锦(州)瑷(珲)路来同日、俄对抗。正是清廷发出上述上谕的同一天,司戴德作为美国银行团代表到达北京。清政府找他商谈东北修路之事,他喜出望外,立即与清政府签订了《锦瑷铁路借款草合同》。

但美国政府却提出了一个更为庞大的计划。国务卿诺克斯提出了两个方案:第一,由美、英、日、俄和其他国家一起来贷款给中国,赎回东三省所有铁路;铁路受借款各国监督,置于国际共管之下,以此“挤走日本人”;第二,若日本执意不放弃南满铁路,则从建设锦瑷铁路入手,逐步扩大东北“中立化”铁路范围。这就是所谓满洲铁路中立化计划或“诺克斯计划”。但是只有德国支持第一个方案,英国要求暂缓考虑,日、俄联合起来表示坚决反对。美国于是致力于实现第二个方案,并指望得到英国支持(锦瑷铁路的建筑工程初步确定由一家英国公司承担)。英国却处处为日本着想,一再提出要让日本参加筑路。日、俄两国先是威胁清政府,在未得它们同意之前,锦瑷铁路问题不能作为定局,继而提出了各自的筑路方案,从而完全破坏了中美筑路的本意,给了诺克斯方案第二个计划以致命打击。美国在与日本争夺的又一个回合中吃了亏。

美国政府在提出诺克斯计划的同时还在进行另一项活动,那就是硬挤进湖广铁路(即粤汉、川汉铁路)借款之中。

1905年中国从美国合兴公司赎回粤汉铁路利权后,湖北、湖南、广东三省绅民为集资筑路表现了极大热情。但清政府于1908年6月竟发布上谕,说是绅商集股筑路“奏办有年,多无起色,坐失大利,尤碍交通”,威胁要由邮传部会同该管督抚另筹办理。(49)这是把铁路干线收归官办,借外资修路的一个信号。是年底,张之洞接办粤汉铁路。1909年6月,他与英、法、德国公司代表签订了《湖广铁路借款草合同》。

美国这时正为参加湖广铁路借款而紧张活动。诺克斯早在1月就告诉报界,这项借款有重要政治意义,美国只有参加这次借款,才能对中国的财政机构改革、免除厘金、修改关税率,以及财政和币制的复兴发挥与其他3国同等的影响。(50)借款草合同签字之前,美国竭力阻挠达成合同;合同签字之后,它又竭力倡导成立一个美、英、法、德四国财团借款修路。英、法、德财团反对美国加入,美国政府便一面与各国政府交涉,一面直接对清政府施加压力。美国国务卿训令驻英大使向英国政府声明,“美国政府认为,充分和坦率的合作是保持门户开放和中国完整的最好办法”,而组成一个强有力的美、英、法、德财团可促进这一目的。7月5日,塔夫特总统亲自出马,致电摄政王载沣,表示,他对美国资本“平等参加”中国铁路借款一事受到“某种带有成见的反对深感不安”,他“本人对于在中国的发展中运用美国资本有着强烈的兴趣”,并希望摄政王对此事进行通盘考虑,以便“立刻导致使我们两国都满意的结果”。(51)国务卿诺克斯在同一天致电美国使馆代办费勒器,要他向清政府阐明美国的态度。诺克斯在电报中用赤裸裸的威胁口吻说,美国政府对中国和外国“某些人”(指张之洞及三国财团)因“破坏门户开放、机会均等政策的实际运用”而造成的形势“深觉遗憾”,“如果美国政府的合理愿望目前竟受到阻挠,那末全部责任就要由中国政府承担”。(52)面对美国政府的压力,何况清政府一直幻想联美制日,清廷别无选择。7月18日载沣复电塔夫特,实际答应了美国要求。此后又经过10个月的反复磋商交涉,美、英、法、德终于在1910年5月23日达成4国平均分摊借款的协议。

美国政府支持本国财团加入国际银行团,这表明塔夫特政府正式确定了一项与其他大国协调一致的对华政策。诺克斯曾提醒塔夫特,不要作出任何会使人联想到“一项与其他大国的目标和行动相对立的亲华政策”的表示,并直截了当告知清政府,它在东北只能依靠它自己,除了“道义上的支持”外,它不能指望从美国得到任何东西。(53)事实果真如此。

美国财团挤进这个国际银行团不久,就把从清政府那里单独获得的一项借款权转给了银行团。

清政府为了整顿改革货币制度并兴办东三省实业,1910年10月正式要求美国贷款5000万美元(约合银8000万两),并强调这笔借款愿单独与美国商订。度支部尚书载泽表示,在发行借款债券时,“美国财团乐意有多少同伙都可以,但是他将只同美国人签订正式合同,并期望美国人掌握大部分债券以便控制发行”。(54)清政府之所以坚持这一点,是因为这笔借款是针对日、俄在我国东北的同盟关系的,因此不能让日、俄或其盟友英、法参加。美国政府完全明白个中道理,但它鉴于前几次与日本较量的惨痛教训,认定不能单枪匹马地去向日本挑战。司戴德进而认为,通过让欧洲银行分享美国财团的权益,会使3国站到美国一边,使美国得以“运用银行团的力量去反对日、俄”,并使美国在4国对华事务上掌握“领导权”。(55)真是异想天开。因此与清政府的借款草合同签字(10月27日)后不到两周,司戴德就于11月10日与英、德、法银行代表订立协议,彼此商定,今后四国银行联合经营并均分在华投资的权益和机会,四国银行团正式成立。这个银行团不是有关各国政府之间的政治联合,但它是金融实力最雄厚的4个国家的资本的联合;各个银行团成员与各自政府都有密切联系,都是本国政府贯彻其对华政策的重要工具,因此这个银行团实际上是有关国家对华外交的一个联合体。(56)它从一开始就在中国对外关系中扮演了一个重要角色,它的活动对辛亥革命前后中国的政局产生了一定影响。

1909年的司戴德

此后司戴德经过几个月的劝诱,终于说服了无可奈何的清政府同意英、法、德财团同美国银行团一起承担币制实业借款。1911年4月15日,《币制实业借款合同》签订,确定借款总额 1000 万镑(合银8000万两),由英国汇丰银行、法国东方汇理银行、德国德华银行及美国银行团平均承担,年息5厘,95%折扣,45年偿清,借款用于改革全国币制和发展东三省实业(由于辛亥革命的发生,借款没有实现)。一个月后,清政府又与四国财团签订了湖广铁路借款合同,确定借款总额600万镑,四国财团平均承担,清政府分别聘用英、德、美工程师各一位负责修筑各段铁路,其中湖北宜昌到夔州(今奉节)段聘用美国人为总工程师,该段用美国借款修造;(57)铁路竣工后,款未偿清前(合同规定借款40年还清),中国仍任用欧美人为各段铁路总工程师;铁路建筑器材应先向美、英、德、法购买,等等。

以上两项借款合同的签订在中国和国外都引起了强烈反响。美国在几经挫折以后,终于在对华投资方面取得了成就,作为当事人的司戴德自然十分高兴。他在日记中写道:贷款的达成证明金元外交是正确的,“这是诺克斯国务卿的新政策的第一个具体成果”。“美国财团现在已与30年来早就植根于此的法、德、英的利益处于平等地位”,贷款将“向美国银行团证明,在中国进行冒险事业是明智的”。(58)

日、俄两国对币制实业借款谈判进行了种种阻挠、破坏。合同签订后,它们的反对愈益强烈。它们指责说,合同第16款(该款规定四国银行团有与清政府“合办东三省以此借款兴办之事”的优先权)侵犯了它们在东三省的特殊利益,而且将使其“人民和机构较之任何其他国家的人民和机构处于一种不利的地位”。(59)银行团被迫答应,不利用这项规定向中国东北地区扩大业务,不妨碍日、俄在那里的金融活动。但两国仍不罢休。它们的反对活动以及银行团此后的演变,构成民国初年对外关系的一个重要方面。

上述两个借款合同引起中国社会各界声势浩大的抗议浪潮。全国人民眼看清政府一手从本国人民手中夺去粤汉、川汉铁路的修筑权,一手又立即交给帝国主义国家,这种倒行逆施急剧激化了清政府统治者与人民大众的矛盾,全国人民怒不可遏,保路运动风起云涌。清政府原指望靠出卖民族利权从外国获得若干滋补以延长其岌岌可危的统治,事态的发展走向了它愿望的反面,借款促进了辛亥革命的到来,加速了清王朝的覆亡。美国同其他大国一样,密切注视着中国风云突变的形势,据以调整其对华政策,使之能最好地服务于美国利益。

1909年美国正式开始向中国退还部分庚子赔款,用于中国兴学和派留学生赴美学习。其间有一个复杂的交涉过程。

根据1901年的《辛丑条约》,列强各国共向中国勒索赔款4.5亿两白银,分39年还清,加上年息4厘,本利共计9.82亿两。此外,还有地方赔款2000万两,总数超过10亿两,史称“庚子赔款”。美国从中分得3293.9055万两,合24440778.81美元,占全部的7.4%强。年息4厘,到1940年止,中国共应向美国支付本利共计53551551.15美元。美国人心里很清楚,这笔款项大大高出了美国在义和团运动中商民的损失以及美国的军费,所以海约翰一度有将赔款额缩减一半的想法。据驻美公使梁诚估计,赔款额比实际损失高出了2200万美元。清政府一再向美方提出此事。(60)交涉了数年,到1905年美国政府内部对退款意见已基本统一。但时值日俄战争,美国外交关注点转移,退款交涉受到影响。梁诚继续四处奔走,积极活动,推动美早日退款。

退款的用途是中美交涉的一个关键问题。庚款是中国人民的血汗钱,退款作何用途,这是中国的内政。清政府有一种主张,认为退款可稳定中国金融,改革币制,但这不是美国政府中的主流意见。梁诚表示,既然已经退款给中国,“如何用法,则是我国内政,不能预为宣告”。他坚持退款的使用涉及中国主权,美国不能干涉。话虽这么说,梁诚已经打听到,美国希望退还的款项用于教育。因此他向清政府提出“似宜声告美国政府,请将此项赔款归回,以为广设学堂,派遣游学之用”的建议。(61)

1905年由于美国实行苛严的《排华法》,中国爆发了抵制美货运动,这对退款交涉也有影响。但有关工作仍在进行。1906年美公理会传教士明恩溥(Arthur Smith)得知美国将向中国退还部分庚款后,企图把防止再次发生义和团一类运动与退款联系起来,拟定了一项利用退款资助中国学生赴美留学、发展在华教会教学的计划,得到教会领袖的赏识。他还把计划亲自呈递给西奥多·罗斯福总统,同样得到总统首肯。而与此同时,驻华公使柔克义也已经向清政府讲述了美国的意图。又经过反复交涉和美国国会讨论,1908年罗斯福总统签署法律,美国应收款为13655492.69美元,退还中国部分为10785286.12美元,按当时计划,从1909年到1940年,总计退还中国28922519.55美元,美国将从1909年开始退款。12月31日,美国国务卿罗脱将此正式通知了清政府。

美国列年退款情况如下表:(62)

美国退款兴学也与当时的时势有关。由于美国排华、中国的抵制美货以及收回粤汉路权的废约运动,美国在中国的形象一落千丈。大批中国学生到日本、欧洲留学,当时在日本有8000名中国留学生,即使在比利时这样的小国,也有300名中国留学生。惟独在美国,由于受移民法的限制,留学生极少。伊利诺伊大学校长埃德蒙·詹姆士在给罗斯福的备忘录中写道:“哪一个国家能够做到教育这一代的中国青年人,哪一个国家就将由于这方面所付出的努力,而在精神上和商业的影响上,取得最大可能的收获。”他认为为了教育这一代的中国青年人花一些钱是值得的,“即使从物质意义上说,也能够比用别的方法收获得更多。商业追随精神上的支配,是比追随军旗更为可靠的。”(63)不能不承认,这位教育家的看法是有些道理的。美国的退款兴学确实培养了一些亲美派,一些为美国利益服务的人。但大多数人不是这样。从客观上说,它促进了两国的科学技术和文化交流,促进了两国人民的相互了解。庚款留美学生的派遣,规模之大,历时之久,在中国近代留学史上都是仅见的。中国再次兴起留学高潮。大多数去美国留学的人并没有成为美国统治阶级所希望的那种人,他们用在美国所学得的先进科学技术知识,为国家建设服务,为中国的近代教育开创了新的局面,起到了积极的推动作用。许多人成为中国众多现代科学领域的开创者和奠基人,为改变祖国一穷二白的面貌作出了贡献。这是当时设计退款兴学者们始料不及的。

此外,美国退还部分庚款也带动了别的国家采取类似的措施。(64)

(1) 这是乾隆1793年致英王乔治三世信中的话,见梁廷枏:《粤海关志》,道光年间刻本,第33卷,第7页;第26卷,第21页。

(2) 根据《粤海关志》第24卷第37—41页所列数字统计得出。

(3) Michael Hunt, The Making of a Special Relationship (New York: Columbia University Press,1983),p.11.

(4) 根据汪熙主编《中美关系史论丛》(复旦大学出版社1985年版)第115—116页表格统计得出。

(5) 根据《中美关系史论丛》第115—116页表格统计得出。

(6) 参见乔明顺:《中美关系第一页——1844年〈望厦条约〉签订的前前后后》,社会科学文献出版社1991年版,第104页。

(7) 约文见王铁崖:《中外旧约章汇编》第1册,三联书店1962年版,第51—57页。

(8) 《道光朝筹办夷务始末》,第72卷,第1页。

(9) The Making of a Special Relationship, p.31.

(10) 李定一:《中美外交史》,台北1960年版,第202页;The Making of a Special Relationship, p.26.

(11) 《咸丰朝筹办夷务始末》,第22卷,第7页;第24卷,第33—34页。

(12) Tyler Dennett, Americans in Eastern Asia. A Critical Study of the Policy of the United States with Reference to China,Japan and Korea in the 19th Century (New York: The Macmillan Company,1992),p.340.

(13) 约文见《中外旧约章汇编》,第1册,第261—263页。

(14) Frederick W.William, Anson Burlingame and the First Chinese Mission to Foreign Power (New York: Charles Scribner's Sons,1912),p.152.

(15) 顾长声:《传教士与近代中国》,上海人民出版社1981年版,第258页。

(16) Kenneth S. Latourette, A History of Christian Mission in China (New York: The Macmillan Company,1929),p.442.

(17) 陈依范著、郁怡民等译:《美国华人》,工人出版社1985年版,第79页。

(18) 《美国华人》,第156—166页;方纳著、唯成译:《美国工人运动史》,三联书店1956年版,第716—723页。

(19) 刘伯骥:《美国华侨史》,台北1982年版,第579页。

(20) The Making of a Special Relationship, pp.244—245.

(21) 《光绪朝东华录》,三十一年,第105页,总5389页。

(22) Charles S. Campbell, Special Business Interests and the Open Door Policy (New Heaven: Yale University Press,1951),pp.11—12.

(23) Samuel F. Bemis, The American Secretaries of State and Their Diplomacy (New York: Henry Holt and Company,1936),Vol.9,pp.136—137.

(24) Special Business Interests and the Open Door Policy, p.35; Foster Rhea Dulles, China and America. The Story of Their Relations Since 1784 (Princeton: Princeton University Press,1946),p.106.

(25) U.S. Department of State,ed., Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers (hereafter cited as FRUS),1899,pp.129—130.

(26) The American Secretaries of State and Their Diplomacy, Vol.9,p.139. 着重号系原有的。

(27) 福森科:《瓜分中国的斗争与美国的门户开放主义》,莫斯科-列宁格勒1956年版,第159页。

(28) Alfred Dennis, Adventures in American Diplomacy (New York,1928),pp.220—221.

(29) Owen and Eleaner Lattimore, The Making of Modern China (New York: W.W. Nortonand Company,1944),p.121.

(30) 美、英、德、法1894年的工业产值分别为94.98、 42.63、 33.57、 29(单位:亿美元),见齐洪等编:《世界主要资本主义国家工业化过程简述》,北京1955年,第55页。

(31) The Making of a Special Relationship, p.17.

(32) 阎广耀、方生选编:《美国对华政策文件选编——从鸦片战争到第一次世界大战》,人民出版社1990年版,第370—371、 373—374页。

(33) William R. Braisted, The United States Navy in the Pacific,1897—1909 (Austin: University of Texas Press,1977), pp.81—114.

(34) Elting Morison,ed., The Letters of Theodore Roosevelt (Harvard University Press,1951),Vol.4,p.724.

(35) Raymond Esthus, Theodore Roosevelt and Japan (Seattle: University of Washington Press,1967),p.39.

(36) 查尔斯·威维尔著,张玮瑛、李丹阳译:《美国与中国:财政和外交研究(1906—1913)》,社会科学文献出版社1990年版,第16页。

(37) 《美国与中国:财政和外交研究(1906—1913)》,第17页; George Kennan, E.H. Harriman: A Biography (Boston: Houghton Mifflin Company,1922),Vol.2, pp.14—15.

(38) 东三省总督锡良宣统二年七月十二日(1910年8月16日)奏折,见王彦威、王亮编:《清宣统朝外交史料》,1933年版,第16卷,第11页。

(39) 见本卷第31—32页。

(40) 孙瑞芹译:《德国外交文件有关中国交涉史料选译》,第3卷,第30、 32页。

(41) FRUS, 1908, pp.511—512.

(42) 1905年7月,西奥多·罗斯福派陆军部长塔夫特视察菲律宾,访问日本。塔夫特与日本首相桂太郎进行了一次政策性谈话,谈话备忘录即为《塔夫特—桂太郎协定》。桂太郎承诺:“日本对菲律宾不抱任何侵略性意图”,塔夫特声称:“日本军队建立对朝鲜的宗主权……是当前这场战争合乎逻辑的结果,这将对东方的持久和平作出直接的贡献。”见Tyler Dennett, Roosevelt and the Russo-Japanese War (New York: Doubleday,Page and Company,1925), pp.112—114。

(43) Shu-lun Pam, The Trade of the United States with China (New York: China Trade Bureau Inc.,1924), p.49.

(44) China and America. The Story of Their Relations since 1784, pp.128—129.

(45) The Making of a Special Relationship, p.206.

(46) FRUS, 1909, p.15.

(47) Lawrence H. Battistini, The Untied States and Asia (New York,1955),p.72.

(48) 《清宣统朝外交史料》,第9卷,第33—34页。

(49) 朱寿朋编:《光绪朝东华录》,第5册,中华书局1958年版,总第5930页。

(50) The American Secretaries of State and Their Diplomacy, Vol.9,pp.332—333.

(51) FRUS, 1909, pp.152,178—179.

(52) FRUS, 1909, pp.152,178—179.

(53) The Making of a Special Relationship, p.214.

(54) FRUS, 1912, p.91.

(55) 参见夏良才编:《近代中国对外关系》,四川人民出版社1985年版,第232页。

(56) 1925年至1929年任美国驻华公使的马克谟写道:19世纪末以来,在华寻求金融、经济和工业让与权成了国际政治的目标,大国或直接(以一般性的条约规定)或间接(以对某些银行及工业组织特许权的形式)寻求这些让与权,这些让与权的持有者也常常表达本国政府的意愿,“这种个人利益与政府利益结合的结果是,在别的国家仅仅是商务性质的事情……,在中国则成了有关国际政治的问题,解决这些事情,最后须诉诸外交行动。”John V. A.MacMurray,ed., Treaties and Agreements with and Concerning China,1894—1919 (Oxford University Press,1921),Editor's Preface,p.XIV.

(57) 该段路后未动工修建。

(58) Herbert Croly, Willard Straight (New York: The Macmillan Company,1925),pp.402—403.

(59) FRUS, 1912,pp.99—100.

(60) 公使梁诚与美国交涉退还庚款的详细情况见梁碧莹:《梁诚与近代中国》,中山大学出版社2011年版,第七章。

(61) 李守郡:《试论美国第一次退还庚款》,中美关系史丛编辑委员会、复旦大学历史系编:《中美关系史论文集》第二辑,重庆出版社1988年版,第165页。

(62) 引自王树槐:《庚子赔款》,台北·“中研院”近代史所1974年版,第287页。

(63) Arthur Smith, China and America Today. A Study of Conditions and Relations(New York: Harper and Brothers,1948),p.214.

(64) 详见王树槐:《庚子赔款》,第四章。