3.4 步履艰难的赶超:国际透视

从中国20世纪50年代至70年代末的经济增长绩效来看,重工业优先增长战略以及相应的宏观政策环境、资源配置制度和微观经营机制造成产业结构扭曲和激励机制不足两大问题,人民生活水平长期得不到明显的改善。虽然这几十年的发展养活了占世界人口22%的中国人民,也初步建立了一个比较完备的工业体系,但代价是极其高昂的,赶超的目标并没有实现。本章前面三节的分析所要说明的是,中国经济发展的不成功,是由于选择了违背资源比较优势的赶超战略。在这一节,将分析其他推行赶超战略的发展中经济的绩效。

选择资本主义制度的亚洲“四小龙”的成功和推行社会主义经济体制的国家和地区纷纷转轨,很容易使人看不到发展战略对经济绩效的决定作用,而将经济发展绩效的差异归结为社会制度的选择。然而,这种不对发展战略、宏观政策环境和资源配置制度、微观经营机制等方面的差异作细致的经济学分析,简单地将发展差异抽象为社会制度差异的结论是经不起推敲的。第一,如果亚洲“四小龙”的成功是资本主义制度的成功,为什么许多其他实行资本主义制度的国家和地区不能成为新兴工业化经济?第二,如果社会主义国家经济注定踯躅不前,为什么最近20年中国大陆的经济能够发生如此显著的变化,并在沿海地区创造出比亚洲“四小龙”快速增长时期更出色的经济奇迹?第三,如果社会主义国家经济增长缓慢的症结是社会制度问题,为什么前苏联和东欧国家改制以后依然处在重重危难之中?

我们在考察各国经济发展成败的经验和教训时发现,凡是推行“赶超战略”的国家,经济增长与发展都没有取得成功。正如前述,不仅中国、前苏联和东欧一些实行社会主义计划经济的国家选择赶超战略没有获得成功,一批实行资本主义制度的发展中国家选择赶超战略或进口替代战略也没有获得成功,没有实现其赶超的愿望。例如,位于拉丁美洲的阿根廷、乌拉圭、智利和玻利维亚等资本主义国家,它们的人均收入在19世纪末与德国相差无几,历经了一个世纪以后,目前仍处在经济上困难重重,财富分配两极分化,广大人民生活水平的改善十分缓慢的不发达状态之中。在亚洲,60年代曾被认为是仅次于日本的明日之星菲律宾,现在经济也处于混乱、停滞的状态。

概括而言,这些国家所选择的经济体制所导致的结果有以下几个方面。第一,不尽如人意的增长速度和较低的收入水平。从1960—1981年期间的国内生产总值年平均增长率看,印度为3.5%,菲律宾为5%—6%,巴西从前10年的5.4%上升到后11年的8.4%,阿根廷从前10年的4.3%锐减到后11年的1.9%,乌拉圭在这两个区间分别为1.2%和3.1%。 这样的增长速度是谈不上赶超的。特别是与一些采取其他发展战略的经济相比,上引数字都是比较低的。巴西是个例外。在1970—1981年期间,它依靠高度的保护和补贴政策刺激制成品出口扩张,达到了较高的增长速度。但是,由于出口扩张仍然是以传统方式推动的,所以由此带来的高增长并未能够改变巴西经济和社会受传统战略影响而形成的其他主要特征。格里芬指出,对于巴西这一时期的出口扩张,外国资本和政府补贴起了很大作用,而巴西工业企业所贡献的份额最小。事实上,这一时期之后,巴西经济增长速度骤跌,1980—1991年国内生产总值的年均增长率仅为2.5%。

这样的增长速度是谈不上赶超的。特别是与一些采取其他发展战略的经济相比,上引数字都是比较低的。巴西是个例外。在1970—1981年期间,它依靠高度的保护和补贴政策刺激制成品出口扩张,达到了较高的增长速度。但是,由于出口扩张仍然是以传统方式推动的,所以由此带来的高增长并未能够改变巴西经济和社会受传统战略影响而形成的其他主要特征。格里芬指出,对于巴西这一时期的出口扩张,外国资本和政府补贴起了很大作用,而巴西工业企业所贡献的份额最小。事实上,这一时期之后,巴西经济增长速度骤跌,1980—1991年国内生产总值的年均增长率仅为2.5%。 从1960—1981年人均国民生产总值的年平均增长率看,印度为1.4%,菲律宾为2.8%,巴西为5.1%,阿根廷为1.9%,乌拉圭为1.6%。除巴西外,全都低于各自所属收入组别的平均增长水平。由此可以看出这些国家发展水平的提高是很缓慢的,赶超的实践无疑是失败了。

从1960—1981年人均国民生产总值的年平均增长率看,印度为1.4%,菲律宾为2.8%,巴西为5.1%,阿根廷为1.9%,乌拉圭为1.6%。除巴西外,全都低于各自所属收入组别的平均增长水平。由此可以看出这些国家发展水平的提高是很缓慢的,赶超的实践无疑是失败了。

第二,扭曲的经济结构和社会结构,导致收入分配恶化。由于推行资本密集型产业优先发展战略,工业结构偏重,吸收就业的能力受到限制。如在1963—1969年期间,印度、菲律宾和巴西的制造业产值年平均增长率分别为5.9%、6.1%和6.5%。而同期制造业就业的年平均增长率分别为5.3%、4.8%和1.1%。 这导致了高失业率。大量低收入人口的存在使得收入分配不均等的状况不能随着经济发展而得到改善。以巴西为例,最富有的5%的人口所占有全部收入的比例在1960年为27.7%,1976年上升到39%;同期,最贫穷的50%的人口所占有全部收入的比例从17.7%降至11.8%。也就是说,1976年最富有的5%的人口的人均收入是最穷的50%人口的33倍。从基尼系数来看,1960年为0.50,1970年为0.56,1976年达到0.60。

这导致了高失业率。大量低收入人口的存在使得收入分配不均等的状况不能随着经济发展而得到改善。以巴西为例,最富有的5%的人口所占有全部收入的比例在1960年为27.7%,1976年上升到39%;同期,最贫穷的50%的人口所占有全部收入的比例从17.7%降至11.8%。也就是说,1976年最富有的5%的人口的人均收入是最穷的50%人口的33倍。从基尼系数来看,1960年为0.50,1970年为0.56,1976年达到0.60。

第三,低效率和福利损失。政府为了推行赶超战略,对一些工业部门实行了高度保护和补贴的政策,这些产业和企业处于不受外来竞争的垄断地位,反而失去了技术创新动力和改善经营管理的激励,结果效率非常低下。例如,在1955—1975年期间,印度制造业的总要素生产率一直是负数。 对这些经济来说,最有典型意义的是寻租行为的泛滥。由于政府通过发放许可证、设置限额、低息贷款以及价格干预等方式对各产业实行差别待遇,企业一旦取得这些优惠条件或补贴便可获利,因而私人企业家们使用了大量人力、物力、财力去寻求这种制度租金,不仅腐化了官员、败坏了政府声誉,还浪费了大量资源,造成国民福利的净损失。据对巴西1967年的估计,如果说,保护造成资源配置不当带给国民生产总值的损失为1%,则寻租行为造成的这种损失为7%—9%。

对这些经济来说,最有典型意义的是寻租行为的泛滥。由于政府通过发放许可证、设置限额、低息贷款以及价格干预等方式对各产业实行差别待遇,企业一旦取得这些优惠条件或补贴便可获利,因而私人企业家们使用了大量人力、物力、财力去寻求这种制度租金,不仅腐化了官员、败坏了政府声誉,还浪费了大量资源,造成国民福利的净损失。据对巴西1967年的估计,如果说,保护造成资源配置不当带给国民生产总值的损失为1%,则寻租行为造成的这种损失为7%—9%。 而长期对制造业进行高度保护,则是推行赶超战略经济的重要特点。

而长期对制造业进行高度保护,则是推行赶超战略经济的重要特点。

第四,财政状况恶化和通货膨胀。由于这些国家超越自己的发展阶段,依靠政府补贴或直接的公共投资发展资本密集型的工业,加重了财政负担乃至产生巨额财政赤字。为了填补这个资金缺口,便大量借用外债。例如,巴西和墨西哥在70年代以后,特别是80年代初期,为了追求高速度,扩大投资,不惜大规模举债,以致先后陷入债务危机,增长速度骤降,分别出现了负增长,人民生活水平也由此倒退了十几年。通货膨胀也是许多推行赶超战略国家的通病。为了人为扶持经济增长速度,一系列宏观经济政策都鼓励投资和扩大基本建设规模,而由于产业结构本身是不平衡的,所以经济过热的结果就是出现一个又一个瓶颈。产品和要素的供不应求导致价格上涨,进而形成比较严重的通货膨胀的局面。例如,巴西的年平均通货膨胀率从60年代的46.1%保持到70年代的42.1%;而阿根廷则从60年代的21.4%上升到70年代的134.2%。

由上面的资料可以看到,导致一些发展中经济未能赶超成功的根本原因,恰恰在于它们所共同选择的赶超战略,以及相配套的扭曲产品、要素相对价格的宏观政策环境和政府干预型的管理体制。

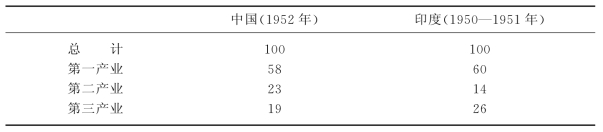

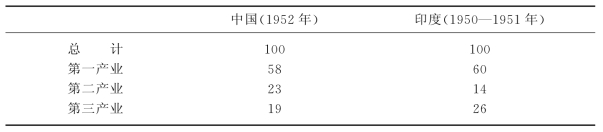

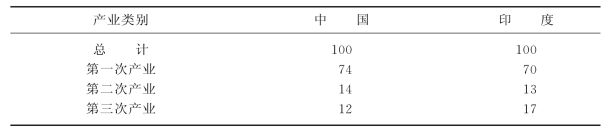

最后,试图通过中国与印度经济增长与发展的全面比较来作进一步的说明。我们选择印度作为比较对象的主要依据是:第一,中国和印度是亚洲相邻的两个大国,人口总量居世界前二名。第二,中国和印度都是发展中国家,取得政权和在政治上获得独立的时间基本接近,所选择的经济发展战略也极为相似。 第三,中国和印度的资源条件没有明显差异。中印两国的资源比较优势都是劳动力相对丰富,农业生产条件都有降水量季节分配和地区分布不均匀的特点,等等。第四,中国和印度经济发展的起点大体相似。50年代初,中印两国的经济结构是极为相似的。从农业看,1952年,中国国民收入中农业所占的份额为57.7%,农村人口占全国总人口的比例为87.5%;1950—1951年度,印度的这两个指标分别为59%和82.7%。从总体上看,中国第二次产业相对大一些,而印度第三次产业相对大一些,但差异并不显著(参见表3.11)。

第三,中国和印度的资源条件没有明显差异。中印两国的资源比较优势都是劳动力相对丰富,农业生产条件都有降水量季节分配和地区分布不均匀的特点,等等。第四,中国和印度经济发展的起点大体相似。50年代初,中印两国的经济结构是极为相似的。从农业看,1952年,中国国民收入中农业所占的份额为57.7%,农村人口占全国总人口的比例为87.5%;1950—1951年度,印度的这两个指标分别为59%和82.7%。从总体上看,中国第二次产业相对大一些,而印度第三次产业相对大一些,但差异并不显著(参见表3.11)。

表3.11 中印两国产值结构(%)

注:中国的产值结构根据国民收入计算。

资料来源:国家统计局:《中国统计年鉴(1993)》,北京:中国统计出版社1993年版,第33页;孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第57页。

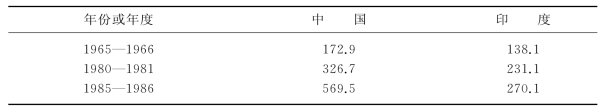

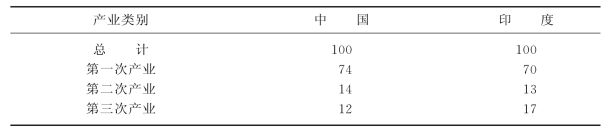

50年代至70年代,中印两国发展农业的微观组织方式差异最大,中国推行了高度集中的人民公社体制,而印度则直至80年代初期,全国的农业共耕社才有9000多个,社员25万人,耕地面积37.5万公顷,仅占全部耕地面积的0.34%。然而,由于推行的都是重工业优先发展战略,面临的都是扭曲的宏观政策环境,造成农业增长的结果极为相似。1950—1980年期间,中国粮食产量的年平均增长率为3.00%,而印度为3.08%。从表3.12中可以看出,如果不考虑中国改革以来农业快速增长,中印两国农业产值的增长是大致相同的。从表3.13还可以看出,经过漫长的30年,中印两国的就业结构依然如此相近。这或许可以作为中印两国人均国民生产总值都停留在100—300美元的原因之一。

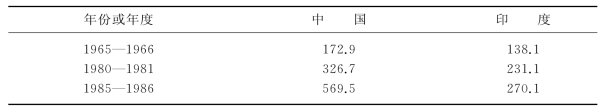

表3.12 中印两国农业总产值的增长指数(1950—1951年为100)

资料来源:孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第131页。

表3.13 1980年中印两国的就业结构(%)

资料来源:世界银行:《世界发展报告(1988)》,北京:中国财政经济出版社1988年版,第282页。

赶超战略不仅在中国和其他社会主义国家没有获得成功,而且在印度和其他发展中的资本主义国家也没有获得成功的事实表明,改革前中国经济发展没有取得成功的根本原因,在于所采取的发展战略。

关于赶超战略和赶超思想,必须说明的是,不应把它混淆于后进国家赶上和超过发达国家的愿望,而是指一整套政策体系,通过扭曲宏观政策环境和体制,运用行政干预,实行产业歧视和保护的经济学思想和政策倾向。

作为一种经济学思潮和政策主张的赶超思想,早在16世纪就出现了。其代表是从16世纪至1776年斯密出版《国富论》时流行于欧洲各国的重商主义。在哥伦布发现美洲大陆和麦哲伦发现印度洋航线之后,欧洲各国争相向外扩张。国家经济和军事实力则是这种扩张的前提条件。所以,发展国家经济、积累国家财富成为这一时期各国政府的努力目标。重商主义正是适应这种需要,从传统的经院式经济学中脱颖而出,形成一种在政策和理论上具有相对一致性的经济思想体系。对于重商主义主张的一个早期概括是恰如其分的:在16世纪和17世纪所流行和实施的各种重商主义措施,是“政治家引导他们时代的经济力以建立一个强有力的独立国家的努力的产物。重商主义体系的目标是建立一个工业和商业的国家。在这个国家里,通过权力当局的鼓励或限制,私人利益和部门利益应服从于提升国民实力和国家独立性……”。 这个概括从两个层面上揭示了重商主义的实质。第一,反映了重商主义的功利目的性,即帮助一国积累财富、提升国力;第二,揭示了重商主义在达到目标的政策主张上,不是着眼于借助经济当事人的利益驱动,而重在增强国家的权威本身。

这个概括从两个层面上揭示了重商主义的实质。第一,反映了重商主义的功利目的性,即帮助一国积累财富、提升国力;第二,揭示了重商主义在达到目标的政策主张上,不是着眼于借助经济当事人的利益驱动,而重在增强国家的权威本身。

赶超思想的另一个理论渊源来自19世纪40年代的德国历史学派。当时德国经济的发展水平落后于英法等先进国家。“国家要求达到独立、坚强地位的自然努力” ,在当时德国经济学中的反映就形成了该学派关于经济上赶超的理论和政策主张。典型的观点是否认各个国家的经济发展具有共同的普遍的规律,而认为各国的发展都要依据特殊的政策独立进行。鉴于德国工业的落后状况,他们反对古典经济学关于自由贸易的政策主张,而提倡对本国的“新生工业”进行保护。进一步,他们认为即使经济发展水平提高了,也不应完全进行自由贸易,因为那样的话,以出口初级产品为主的国家将会处于不利的竞争地位,并对他国形成依附关系。由此很自然地,德国历史学派竭力主张国家在经济生活中发挥重要作用,以国家的力量来促进工业发展。

,在当时德国经济学中的反映就形成了该学派关于经济上赶超的理论和政策主张。典型的观点是否认各个国家的经济发展具有共同的普遍的规律,而认为各国的发展都要依据特殊的政策独立进行。鉴于德国工业的落后状况,他们反对古典经济学关于自由贸易的政策主张,而提倡对本国的“新生工业”进行保护。进一步,他们认为即使经济发展水平提高了,也不应完全进行自由贸易,因为那样的话,以出口初级产品为主的国家将会处于不利的竞争地位,并对他国形成依附关系。由此很自然地,德国历史学派竭力主张国家在经济生活中发挥重要作用,以国家的力量来促进工业发展。

第二次世界大战后兴起的并流行于20世纪50—70年代的发展经济学,充溢了强烈的赶超思想及其相应的政策主张。随着一大批民族国家在战后的独立,这些国家领导人面对其经济大大落后于发达资本主义国家的现实,急切地要向发达国家的经济水平靠近,这对无论是发展中国家的经济学家,还是发达国家或国际组织中的经济学家提出了需求。由于几个原因,这种应运而生的发展经济学家先天地带有赶超思想的印记。原因之一是当时人们对20年代末30年代初资本主义经济世界性危机和形成鲜明对比的苏联经济的高速增长这些经验的观察,得出了计划化、国家干预之必要性的结论。原因之二是当时经济学中凯恩斯主义占据统治地位,作为新生学科分支的发展经济学不可避免地要移植这种时尚的理论体系。原因之三是最早涉及发展问题的经济学家从一些暂时性的经济事实中概括出若干似是而非的规律。例如,关于外围国家贸易条件恶化的假说,中心国家与外围国家不平等交换的假说等等,都建议了发展的不可避免的过程就是以进口替代为直接目标的工业化。

因此,战后发展经济学的传统时尚是夸大市场的失败,主张政府干预,从而继承了重商主义和德国历史学派的国家干预教条,并在十分广泛的国际范围内变成了经济发展战略或政府政策。从赶超思想的整个发展脉络,我们可以简约地将其政策特征作一归纳。

首先,不论其着眼点何在,赶超战略都主张对贸易实行抑制。例如,重商主义不懂得比较优势原理,误认为多卖少买即可增加国家的财富总量,因而倡导鼓励出口、抑制进口的政策;德国历史学派更主要是从保护幼小的民族工业的目标出发,主张实行贸易保护主义,反对贸易自由化的;而战后发展经济学中的“依附论”和“中心—外围论”等则是从发达与不发达的政治经济学,即初级产品贸易条件恶化论和不平等交换等判断出发而主张发展中国家与发达国家脱离经济和贸易联系的。

其次,为了实施贸易抑制,相应要主张的便是对一系列产品和生产要素价格的扭曲。无论出于何种理由实行抑制对外贸易的战略,其核心都是保护本国某些不具有自生能力的产业部门免于国际竞争。在不能发挥本国资源比较优势的情况下,欲使这些产业能够生存,就必然要由政府出面给予各种补贴,直至用人为压低工资率、金融抑制、高估币值和扭曲价格等办法降低产业发展成本。

第三,为了把这些优惠条件有选择地进行配给,则需要给予某些部门和机构以特权,使其居于垄断地位,并形成一套经济统制体制。这些政策的实施,不仅造成资源配置效率的巨大损失,还由于激励、信息等问题导致技术效率低下;此外,这些政策实施中不可避免地衍生出贿赂、寻租、逃税和非法的地下经济活动等弊端。

理论认识上的分歧,是对同一问题产生截然不同看法的根本原因。在关于发展战略的讨论过程中,不难发现,“赶超战略”的思想,在许多国家特别是发展中国家的知识界异常地根深蒂固。而当我们略为回顾经济学说史,又感到此种情形并不奇怪。首先是因为在经济学说史上,“赶超”思想是如此源远流长;其次是尽管古典经济学和新古典主义始终作为赶超思想的对立面而存在,并在经济学说中占据了主流的地位,但它们并未一贯地提出与赶超战略相对应的经济发展战略主张。

本书的下面一章,将提出并加以表述这样一种新的经济发展战略——比较优势战略,力图在前人探讨的基础上,主要通过对中国经济改革前后的比较,以及对创造了东亚奇迹的亚洲“四小龙”的发展经验与中国发展经验及实行赶超战略的拉美经济发展的比较,进行理论概括和总结。而此前包括亚洲“四小龙”在内的各个经济发展过程,都未明确以此为战略来加以倡导。所以,我们有必要在经济思想上作进一步的反思。

注 释

①刘易斯指出:“经济发展理论的中心问题是去理解一个由原先的储蓄和投资占不到国民收入4%或5%的社会本身变为一个自愿储蓄增加到国民收入12%到15%以上的经济的过程。”(刘易斯:《二元经济论》,北京:北京经济学院出版社1989年版,第15页;Lewis,W.A.,“Economic Development with Unlimited Sup plies of Labour”,Manchester School of Economics and Social Studies,22,1954。)

②马洪主编:《现代中国经济事典》,北京:中国社会科学出版社1982年版,第79、153页。

③20世纪50年代初的人均国民生产总值均不足100美元;1958—1979年间,中国大陆的产出增长率为9.3%(引自世界银行:《如何管理技术发展,可供中国考虑的一些问题》,北京:气象出版社1984年版);中国台湾地区和韩国的国内生产总值年增长率,1961—1970年分别为9.3%、8.9%,1971—1980年分别为9.7%、8.7%(引自亚洲开发银行:《1990年亚洲发展展望》)。

④世界银行的估计数为220美元。The World Bank,World Tables 1992,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1992,p.184.

⑤联合国工业发展组织1980年将人均国民生产总值低于265美元(1975年美元)的发展中国家列为低收入发展中国家(联合国工业发展组织:《世界各国工业化概况和趋向》,北京:中国对外翻译出版公司1980年版,第49页)。

⑥参见郑友敬、方汉中:《经济增长趋势研究》,《经济研究》,1992年第2期。

⑦商业为1952—1980年的平均年增长速度。

⑧王慧炯、杨光辉主编:《中国经济结构变化与增长的可能性和选择方案》,北京:气象出版社1984年版,第67—68页。

⑨按照与其他发展中国家可比的口径,对300美元这一水平进行调整得出。

⑩相对于资金密集的重工业,轻工业是劳动密集的产业,中国的资源比较优势是劳动力相对丰富,所以在宏观政策环境未遭扭曲的情形下,轻工业在国民经济中的比重应该大大高于重工业。

冯兰瑞、赵履宽:《中国城镇的就业和工资》,北京:人民出版社1982年版,第10页。

冯兰瑞、赵履宽:《中国城镇的就业和工资》,北京:人民出版社1982年版,第10页。

蔡昉:《我国城市化的新阶段》,《未来与发展》,1990年第5期。

蔡昉:《我国城市化的新阶段》,《未来与发展》,1990年第5期。

我们暂且假设符合政策目标的结构状况为均衡条件。

我们暂且假设符合政策目标的结构状况为均衡条件。

我们将计算价格定义为部门或企业计算其生产实际盈亏的一个会计指标。在传统体制下,由于预算软约束,该指标不仅包括计划价格,还包括资金、原材料等的计划供给,以及一系列影响生产盈亏的鼓励或抑制性政策。

我们将计算价格定义为部门或企业计算其生产实际盈亏的一个会计指标。在传统体制下,由于预算软约束,该指标不仅包括计划价格,还包括资金、原材料等的计划供给,以及一系列影响生产盈亏的鼓励或抑制性政策。

由于这里产生了消费者价格(P0)与生产者计算价格(P1)的不一致,所以剩余量仅为Q0Q1而不是更大。下面谈到产品短缺时,道理亦同。

由于这里产生了消费者价格(P0)与生产者计算价格(P1)的不一致,所以剩余量仅为Q0Q1而不是更大。下面谈到产品短缺时,道理亦同。

参见林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1997年版。

参见林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1997年版。

林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第44—69页。或见Justin Yifu Lin,“Supervision,Peer Pressure,and Incentive in a Labor Managed Firm”,China Economic Review,Vol.2,Oct.1991,pp.213—229。

林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第44—69页。或见Justin Yifu Lin,“Supervision,Peer Pressure,and Incentive in a Labor Managed Firm”,China Economic Review,Vol.2,Oct.1991,pp.213—229。

世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,北京:中国财政经济出版社1985年版,第145页。

世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,北京:中国财政经济出版社1985年版,第145页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第150—151页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第150—151页。

在推行赶超战略时,在一定时期特别是早期阶段,刺激起较快的经济增长速度并非难事。但这种高速增长是依靠资源的最大限度动员而达到的。一旦国内可动员的资源枯竭而国外的资金流入终止,增长速度就会急剧地跌落下来。因此,巴西在1970—1980年期间实现的快速增长也是赶超战略的一种常态;而随后的低速也是必然的。巴西在1980—1991年期间的增长速度参见:The World Bank, World Development Report 1993,New York:Oxford University Press,1993,pp.81,241。

在推行赶超战略时,在一定时期特别是早期阶段,刺激起较快的经济增长速度并非难事。但这种高速增长是依靠资源的最大限度动员而达到的。一旦国内可动员的资源枯竭而国外的资金流入终止,增长速度就会急剧地跌落下来。因此,巴西在1970—1980年期间实现的快速增长也是赶超战略的一种常态;而随后的低速也是必然的。巴西在1980—1991年期间的增长速度参见:The World Bank, World Development Report 1993,New York:Oxford University Press,1993,pp.81,241。

托达罗:《第三世界的经济发展(上)》,北京:中国人民大学出版社1988年版,第317页。

托达罗:《第三世界的经济发展(上)》,北京:中国人民大学出版社1988年版,第317页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第157页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第157页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第148—149页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第148—149页。

印度的重工业优先发展战略创导者尼赫鲁曾一再强调:“重工业的发展就是工业化的同义语”,“如果要搞工业化,最重要的是要有制造机器的重工业”。这一战略的实际制定者马哈拉诺比斯在其设计的印度“二五”计划纲要中曾明确阐述:“工业化的速度以及国民经济的增长,都要依靠煤、电、钢铁、重型机械、重型化工生产的普遍增长……所以,必须竭尽全力尽快地发展重工业。”(转引自孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第51—55页。)

印度的重工业优先发展战略创导者尼赫鲁曾一再强调:“重工业的发展就是工业化的同义语”,“如果要搞工业化,最重要的是要有制造机器的重工业”。这一战略的实际制定者马哈拉诺比斯在其设计的印度“二五”计划纲要中曾明确阐述:“工业化的速度以及国民经济的增长,都要依靠煤、电、钢铁、重型机械、重型化工生产的普遍增长……所以,必须竭尽全力尽快地发展重工业。”(转引自孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第51—55页。)

Palgrave,R.H.ed.,Dictionary of Political Economy,Vo1.2,Macmilan,1896,p.727.

Palgrave,R.H.ed.,Dictionary of Political Economy,Vo1.2,Macmilan,1896,p.727.

Hecksher,E.,Mercantilism.,2 Vols.Rev.2nd ed.,Allen&Unwin,1955,pp.21,22.

Hecksher,E.,Mercantilism.,2 Vols.Rev.2nd ed.,Allen&Unwin,1955,pp.21,22.

李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京:商务印书馆1961年版。

李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京:商务印书馆1961年版。

例如,参见伊特韦尔、米尔盖特、纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第3卷,北京:经济科学出版社1992年版,第999—1001页;威尔伯主编:《发达与不发达问题的政治经济学》,北京:中国社会科学出版社1984年版。

例如,参见伊特韦尔、米尔盖特、纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第3卷,北京:经济科学出版社1992年版,第999—1001页;威尔伯主编:《发达与不发达问题的政治经济学》,北京:中国社会科学出版社1984年版。

Lal,D.,“Political Economy and Public Policy”,Occasional Paper No.9,San Fran cisco:International Center for Economic Growth,1990.

Lal,D.,“Political Economy and Public Policy”,Occasional Paper No.9,San Fran cisco:International Center for Economic Growth,1990.

冯兰瑞、赵履宽:《中国城镇的就业和工资》,北京:人民出版社1982年版,第10页。

冯兰瑞、赵履宽:《中国城镇的就业和工资》,北京:人民出版社1982年版,第10页。 蔡昉:《我国城市化的新阶段》,《未来与发展》,1990年第5期。

蔡昉:《我国城市化的新阶段》,《未来与发展》,1990年第5期。 我们暂且假设符合政策目标的结构状况为均衡条件。

我们暂且假设符合政策目标的结构状况为均衡条件。 我们将计算价格定义为部门或企业计算其生产实际盈亏的一个会计指标。在传统体制下,由于预算软约束,该指标不仅包括计划价格,还包括资金、原材料等的计划供给,以及一系列影响生产盈亏的鼓励或抑制性政策。

我们将计算价格定义为部门或企业计算其生产实际盈亏的一个会计指标。在传统体制下,由于预算软约束,该指标不仅包括计划价格,还包括资金、原材料等的计划供给,以及一系列影响生产盈亏的鼓励或抑制性政策。 由于这里产生了消费者价格(P

由于这里产生了消费者价格(P 参见林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1997年版。

参见林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1997年版。 林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第44—69页。或见Justin Yifu Lin,“Supervision,Peer Pressure,and Incentive in a Labor Managed Firm”,China Economic Review,Vol.2,Oct.1991,pp.213—229。

林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第44—69页。或见Justin Yifu Lin,“Supervision,Peer Pressure,and Incentive in a Labor Managed Firm”,China Economic Review,Vol.2,Oct.1991,pp.213—229。 世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,北京:中国财政经济出版社1985年版,第145页。

世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,北京:中国财政经济出版社1985年版,第145页。 世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第150—151页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第150—151页。 在推行赶超战略时,在一定时期特别是早期阶段,刺激起较快的经济增长速度并非难事。但这种高速增长是依靠资源的最大限度动员而达到的。一旦国内可动员的资源枯竭而国外的资金流入终止,增长速度就会急剧地跌落下来。因此,巴西在1970—1980年期间实现的快速增长也是赶超战略的一种常态;而随后的低速也是必然的。巴西在1980—1991年期间的增长速度参见:The World Bank, World Development Report 1993,New York:Oxford University Press,1993,pp.81,241。

在推行赶超战略时,在一定时期特别是早期阶段,刺激起较快的经济增长速度并非难事。但这种高速增长是依靠资源的最大限度动员而达到的。一旦国内可动员的资源枯竭而国外的资金流入终止,增长速度就会急剧地跌落下来。因此,巴西在1970—1980年期间实现的快速增长也是赶超战略的一种常态;而随后的低速也是必然的。巴西在1980—1991年期间的增长速度参见:The World Bank, World Development Report 1993,New York:Oxford University Press,1993,pp.81,241。 托达罗:《第三世界的经济发展(上)》,北京:中国人民大学出版社1988年版,第317页。

托达罗:《第三世界的经济发展(上)》,北京:中国人民大学出版社1988年版,第317页。 格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。 格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第157页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第157页。 格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。

格里芬:《可供选择的发展战略》,北京:经济科学出版社1992年版,第153页。 世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第148—149页。

世界银行:《世界发展报告(1983)》,北京:中国财政经济出版社1983年版,第148—149页。 印度的重工业优先发展战略创导者尼赫鲁曾一再强调:“重工业的发展就是工业化的同义语”,“如果要搞工业化,最重要的是要有制造机器的重工业”。这一战略的实际制定者马哈拉诺比斯在其设计的印度“二五”计划纲要中曾明确阐述:“工业化的速度以及国民经济的增长,都要依靠煤、电、钢铁、重型机械、重型化工生产的普遍增长……所以,必须竭尽全力尽快地发展重工业。”(转引自孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第51—55页。)

印度的重工业优先发展战略创导者尼赫鲁曾一再强调:“重工业的发展就是工业化的同义语”,“如果要搞工业化,最重要的是要有制造机器的重工业”。这一战略的实际制定者马哈拉诺比斯在其设计的印度“二五”计划纲要中曾明确阐述:“工业化的速度以及国民经济的增长,都要依靠煤、电、钢铁、重型机械、重型化工生产的普遍增长……所以,必须竭尽全力尽快地发展重工业。”(转引自孙培均主编:《中印经济发展比较研究》,北京:北京大学出版社1991年版,第51—55页。) Palgrave,R.H.ed.,Dictionary of Political Economy,Vo1.2,Macmilan,1896,p.727.

Palgrave,R.H.ed.,Dictionary of Political Economy,Vo1.2,Macmilan,1896,p.727. Hecksher,E.,Mercantilism.,2 Vols.Rev.2nd ed.,Allen&Unwin,1955,pp.21,22.

Hecksher,E.,Mercantilism.,2 Vols.Rev.2nd ed.,Allen&Unwin,1955,pp.21,22. 李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京:商务印书馆1961年版。

李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京:商务印书馆1961年版。 例如,参见伊特韦尔、米尔盖特、纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第3卷,北京:经济科学出版社1992年版,第999—1001页;威尔伯主编:《发达与不发达问题的政治经济学》,北京:中国社会科学出版社1984年版。

例如,参见伊特韦尔、米尔盖特、纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第3卷,北京:经济科学出版社1992年版,第999—1001页;威尔伯主编:《发达与不发达问题的政治经济学》,北京:中国社会科学出版社1984年版。 Lal,D.,“Political Economy and Public Policy”,Occasional Paper No.9,San Fran cisco:International Center for Economic Growth,1990.

Lal,D.,“Political Economy and Public Policy”,Occasional Paper No.9,San Fran cisco:International Center for Economic Growth,1990.