10 西儒东来与东儒西去

利玛窦为中国送来世界

——《利玛窦肖像》游文辉 1610年

迎接新千年时,北京建中华世纪坛,坛内雕刻了一百位对中华文明有贡献的历史名人,仅有两位外国人入画,一位是马可·波罗,一位是利玛窦。

利玛窦原名玛提欧·利奇(Matteo Ricci),是什么风把他从意大利“吹”到中国来了?当然是大航海。据《广州通志》载:“佛郎机素不通中国,正德十二年(1517),驾大舶突至广州澳口,铳声如雷,以进贡请封为名……”珠江口西岸的香山澳(澳门),就这样生出一个“番鬼城”。葡萄牙人说在这里修船,晒晒太阳,而后就赖着不走了。

1582年春天,通过葡萄牙驻澳门官员疏通,意大利传教士罗明坚(Micheel Ruggieri)得以在肇庆落脚,很快他就将正在印度果阿传教的利玛窦调来当助手。知府王泮批准利玛窦在肇庆建了一座教堂,却起名为仙花寺。于是,利玛窦摆开了西洋文化的场子:西方书籍、自鸣钟、望远镜……此中,最引人注目的是世界地图。利玛窦指着地图讲述自己在哪里出生、从哪里来到中国、经过了哪些国家……让饱读四书五经的中国书生大开眼界。知府王泮遂请利玛窦把这张地图翻绘成中文版本,于1584年刻印出版。王泮为此图起了一个中国式图名——《山海舆地全图》。

通常人们都说这是中国第一幅中文版世界地图。其实,元末明初,中国就有了李泽民的《声教广被图》(绘于1330年左右),虽然此世界地图已经失传,但从朝鲜李荟和权近照此摹绘的《混一疆理历代国都之图》(绘于1402年)上看,图中已有近百个欧洲地名和35个非洲地名,尤其是非洲,还绘出了非常正确的三角形。当然,从地图所提供的信息量与准确性来论,利玛窦的世界地图无疑是当时最先进的,也是中国人前所未见的世界景观。利玛窦给中国带来了世界地图已广为人知,但很少有人知道他还是中国第一幅油画中的主人公。

《利玛窦肖像》

游文辉 1610年

1582年,又一位意大利传教士乔瓦尼(Giovanni)来到澳门。他还是一位画家,次年就为澳门圣保禄大教堂(俗称“大三巴”)绘制了油画《救世者》,成为西方传教士在中国绘制的第一幅油画。乔瓦尼后来在日本和中国传教时,开设了绘画课程,教中国人画西方油画。今天人们常看到的油画《利玛窦肖像》,即是乔瓦尼的得意门生游文辉所画,它是已知最早的中国人创作的油画。游文辉差不多可以算作中国的“油画之父”,但与西方的“油画之父”凡·艾克比起来就差多了。凡·艾克留下了美术史上的开山之作《根特祭坛画》和《阿尔诺芬尼夫妇像》,而游文辉只留下了这幅《利玛窦肖像》(据说他还临摹过一幅《圣母像》,到北京之前,由利玛窦送给济宁漕运总督刘东星及其夫人,但已不见踪影),但从历史纪实角度讲,游文辉毕竟给我们留下了珍贵的利玛窦肖像。

游文辉1575年出生于澳门,1593年前往日本,在耶稣会开办的学校学习,开始接触西洋绘画。1598年,利玛窦准备去北京传教,需要一个中国籍助手,于是向负责远东教务的视察员范礼安(Alessandro Valignano)提出请求。范礼安将正在日本学习的游文辉召回,派他到南昌与利玛窦会合,一起北上。1601年,利玛窦终于进入北京。1603年,利玛窦将游文辉派往南京传道。1605年,利玛窦在南昌建立中国耶稣会初学院,游文辉被送入学校学习,同时,随意大利传教士、画家乔瓦尼学习油画。当利玛窦再次由广东向北京进发时,游文辉已成为他的助手,并深受其赏识与信赖。

1610年,利玛窦在北京病逝,游文辉为纪念引他入教的老师,绘制了这幅《利玛窦肖像》。此画高120厘米,宽95厘米。画中利玛窦身穿汉服直裰,这种衣服斜领大袖,四周镶边,因后背中缝直通到下面,故名直裰。利玛窦初到韶州是剃光头、着僧服,以为这样便于在中国传教。1594年他听学生瞿太素讲:僧人在中国官员与老百姓眼里地位并不高,中国人普遍尊重的是士人、读书人。于是,经范礼安神父批准,利玛窦开始留须发,改戴儒冠,穿儒服,所以有了利玛窦儒服肖像。画像下方铭刻着三行拉丁文,意思是:“第一个将福音带到中国的耶稣会修士利玛窦,生于马切拉塔,卒于公历1610年,享年60岁。”不过,现存史料记载,利玛窦生于1552年,作为学生的游文辉应当不会记错利玛窦的出生年代,或可算作另一说吧。为利玛窦画像的这一年,游文辉35岁。利玛窦去世后,1617年游文辉转到杭州继续画画与传教,直到1633年逝于杭州。

这幅画的创作时间,画面上没有记录。按照习俗,此画应绘制于利玛窦去世后第二天,也就是说不是在他生前画的。历史的误会使当代中国油画家曾创作一幅《明代画家游文辉为利玛窦画像》,画中利玛窦作为模特活生生地站在游文辉的画架之前。这幅油画还在1999年中国艺术大展中获金奖,并被澳门博物馆收藏。其实,利玛窦在世时不允许为自己画像,游文辉的这幅画像也因此成为现存最早的利玛窦肖像。

当时极少有人见到这幅画,1613年它被比利时传教士金尼阁带回罗马,一直保存在罗马耶稣会总部的耶稣教堂。金尼阁对西方人解释利玛窦的儒服为“中国博士服”。中国人真正见到这幅画原作是2010年,北京、上海、南京和澳门四地举办《利玛窦——明末中西科技文化交流的使者》巡回纪念展,《利玛窦肖像》首次从意大利回中国“省亲”,转眼四百年,光阴飞逝,梦回前朝。

西文东渡的领航员

——《穿中国服装的金尼阁素描肖像》鲁本斯 1617年

——《穿中国服装的金尼阁油画肖像》鲁本斯 1617年

鲁本斯在意大利学画多年,直到1608年母亲去世,才返回安特卫普。此时的鲁本斯已是画坛领军人物,旋即被聘请为阿尔贝特(Albert)大公的宫廷画家,后来顺理成章地成了阿尔贝特大公的乘龙快婿。在安特卫普的豪华生活中,鲁本斯又画了12年画,而后到法国等地一边当驻外大使一边画画。刚好是他在安特卫普这段时间,佛兰德斯的传教士金尼阁从中国传教归来,在安特卫普筹集传教资金。于是,安特卫普有了这幅 《穿中国服装的金尼阁素描肖像》。

或许是金尼阁身着中国服装四处演讲感动了鲁本斯,或许是安特卫普耶稣会学院介绍鲁本斯与金尼阁相识,不论怎样,大师鲁本斯不可能义务为金尼阁画像,而且,金尼阁在筹集中国传教经费,正缺钱,不可能花钱请人为自己画像。很有可能是,安特卫普耶稣会出钱请鲁本斯为金尼阁画像。鲁本斯当时还给四位耶稣会会士画了肖像,其中三幅肖像人物都穿着中国服饰,这几个人的身份一直没有定论。我的推测是:鲁本斯接受了耶稣会的大订单,为一众到过中国的传教士画肖像。这些肖像显然不是鲁本斯最出彩的作品,但经过岁月的洗礼,它们已然是大航海时代东西文化交流的珍贵艺术文献。

现在说回金尼阁。他出生在佛兰德斯的杜埃,当时处在西班牙统治之下。不过,人们按照古代居住在这里的比利时人部落,称此地为“比利时”。1615年,金尼阁在德意志的奥格斯堡出版他翻译并增写的《利玛窦中国札记》时,在封面上明确自署“比利时人金尼阁”。半个世纪后,这里被法国占领,今属法国。

|

|

《穿中国服装的金尼阁素描肖像》

鲁本斯 1617年 |

《穿中国服装的金尼阁油画肖像》

鲁本斯 1617年 |

金尼阁原名为尼古拉·特里戈(Nicolas Trigault),他依天主教会在华传教前辈取中国名字的传统,进入中国后就取了中文名字,想来一定是有中国儒士帮助,不然怎会这么文雅。他的原姓后半部分gault与德文gold(金)同音,遂取汉字“金”为姓,又以“Nicolas”音译汉名“尼阁”。明代剧作家汤显祖的“沙井新居”有两个亭子,名“玉茗堂”与“金柅阁”,取《易·姤》“初六,系于金柅,贞吉”。金尼阁还取了“四表”为字。《尚书·尧典》有“光被四表,格于上下”,借指自己是“天下极西国人”。与利玛窦字“西泰”,即“泰西”两字倒过来的意思一样,皆为“西洋”之意。我考察杭州天主教司铎(牧师)公墓,现叫“卫匡国传教士纪念园”,得知金尼阁墓碑上刻的就是“金四表”。

似有冥冥中的承继关系,利玛窦在北京病逝的1610年,金尼阁在澳门登陆。不久后,金尼阁进入中国内地传教。1613年2月,他带着利玛窦的手稿和画像乘船返回罗马晋见教皇。由他翻译并增写的《利玛窦中国札记》出版后,引起了欧洲传教士到中国传教的热潮。这是金尼阁在中西文化交流中所做的第一个伟大贡献。

1618年春天,金尼阁再次踏上来中国的旅途。这一次,他负有一个重要使命,即为中国耶稣会建立一个图书馆。为此他从欧洲各地挑选了各个领域的经典著作7000册装船运往中国。原本金尼阁拟订了一个庞大的翻译计划,但1628年金尼阁在杭州病逝,7000册书四处漂荡,仅有部分保存在北京西什库教堂(北堂),现今还有少部分在国家图书馆。这些珍贵的西文善本有一个凄凉的名字——“金氏遗书”,这是金尼阁在中西文化交流中的第二个伟大贡献。

现在说说金尼阁第二次来华前的1617年。年初,鲁本斯为他画了著名的素描肖像。这是一幅纸面画,绘在羊皮纸上,尺寸较小,鲁本斯用黑色墨水笔勾出形体,面部还用褐色细描,之后在脸部用红色粉笔、衣服用绿色粉笔浅涂上色。19世纪之前的画家中,鲁本斯是用彩色粉笔最拿手的几个画家之一。这件素描人物的形体变化不大,但宽袍大袖间有很好的节奏与韵律,表现了身穿中国服装的金尼阁的沉稳与儒雅。画也因此被称为《穿中国服装的金尼阁肖像》,后被纽约大都会博物馆收藏。

金尼阁的油画肖像,右下角签有创作时间:1617年。它几乎就是那幅素描的翻版,所以,它也被称为《穿中国服装的金尼阁肖像》。这幅布面油画,高度超过2米。此画曾多次转手,直到1953年才被法国耶稣会会士裴化行(Bernard Henri)确定为金尼阁肖像——画左下角牌子上写着金尼阁的比利时原名“Nicolas Trigault”。它现收藏在金尼阁家乡的杜埃博物馆。虽然它是大幅油画,但艺术水准远不如那幅素描高,许多学者也据此认为这幅油画和鲁本斯许多大幅作品一样,应是鲁本斯工作坊集体绘制。

不能不叹惜,当年若把“金氏遗书”全部翻译过来,大明、大清将呈现出什么样的文化面貌!但历史是你不得不接受的那个结局:明清一脉,中国人依然热衷于四书五经,不问科学与民主。

卫匡国为世界描绘中国

——《卫匡国肖像》沃蒂尔 约1655年

1643年夏天,意大利耶稣会会士马丁诺·马丁尼(Martino Martini)来到中国。此时正值关外满族军队频频进攻,明朝政权摇摇欲坠之时,为取悦尚在执政的大明朝廷,这位传教士给自己起了个中文名“卫匡国”,意为匡扶正义,保卫大明。

耶稣会传教士很多都有地理学背景,卫匡国即是一位地理学家,所以,他来中国一边传教,一边游历中国和描绘中国。他先是在浙江杭州、兰溪、分水、绍兴、金华、宁波等地活动,后又在山西、福建、江西、广东等地留下了足迹,至少游历了中国内地15个省中的六七个省。在中国多个省份的旅行经历,为他提供了实地考察中国地理的机会。1650年,当他乘船返回欧洲汇报传教工作时,他在船上利用漫长的航程,对自己所搜集的资料进行了全面整理。

卫匡国编辑完这部地图集时,刚好荷兰阿姆斯特丹最著名的布劳地图出版家族正在编辑《世界新图集》,于是1655年《中国新地图集》作为《世界新图集》的第6册出版。这一版的《中国新地图集》有黑白版,也有手工上色版。据说,此书的拉丁文版全世界仅存几部,其中一部被中国深圳的雅昌印刷公司以8万欧元在一次拍卖会上拍得,现收藏在该公司艺术图书馆中。我曾专门到雅昌公司展读这部对开本(高50厘米、宽32厘米)的地图集。书中收有中国总图1幅,分省地图15幅,书的大量篇幅是对中国各省及主要城市的介绍,还有经纬度表格等地理描述。这本书曾经被人反复阅读过,上面有许多地方画了记号,破损的地方还做过修补。书为金属活字印制,手工上色,色彩如新,尤其是金色部分,仍然金光闪闪,实为珍贵的西文善本。

《卫匡国肖像》

沃蒂尔 约1655年

《中国新地图集》是一部里程碑式的著作,它是欧洲出版的一部用投影法制图的全新的中国地图集;还是精确计算并记录了中国、日本、朝鲜2100多个城镇的经纬度的全新的中国地图集;它也是第一部将中国自然、经济和人文地理系统介绍给欧洲的地图集。卫匡国也因此被德国、法国学者称为西方“中国地理研究之父”。

大约在卫匡国出版《中国新地图集》之时,荷兰南部的一个女画家米叶琳娜·沃蒂尔(Michaelina Wautier)为他画了这幅《卫匡国肖像》。画中的卫匡国,蓄着长发和胡子,像个牧师,被特意翻开外衣露出中国丝绸面的夹袄,头戴东方情调的毛线帽,似乎在显示他的“中国通”和从中国回来的背景。

沃蒂尔的生平鲜为人知,没有她与卫匡国相关联的历史信息,只知道她是活跃在布鲁塞尔艺术圈的巴洛克画家,售出过400件作品。她擅长多个画种,从花卉、肖像到历史画,还有收到佣金制作的祭坛画。

卫匡国出版完《中国新地图集》,1657年第三次进入中国。此时已是清顺治朝,他来到杭州传教,在杭州重新建了一所天主教堂(即今日杭州天主教堂)。1661年,宏伟壮丽程度为当时中国西式教堂之首的新教堂竣工几个月后,55岁的卫匡国因感染霍乱在杭州病逝,葬在西湖区老东岳大方井天主教司铎公墓之中,如今这里已改名为“卫匡国传教士纪念园”。我曾来此考察,这里的门牌是西溪路549号,但找西溪路551号更好找,这里是正大青春宝集团,纪念园在这个集团东墙边。顺便说一下,“司铎”本义是“司祭”,也就是牧师,在中国的语境下就是传教士。但这里并不只是安葬了卫匡国一位传教士,而是一共安葬了九位传教士。他们是罗怀中、金四表、黎攻玉、徐左恒、郭仲凤、伏定源、阳演西、卫济泰、洪复斋。

第一位拜见英法国王的中国人

——《皈依上帝的中国人》内勒 1687年

——《托马斯·海德肖像》佚名 约1687年

郑和开始下西洋时,西方大航海的启蒙者葡萄牙的恩里克才刚刚进入北非休达(西班牙在摩洛哥的属地);但西方航海家开拓美洲航路、东方航路和环球航行时,大明远洋舰队却退出了大航海队伍,从此与大航海无缘。如果非要找出中国人参与大航海的例子,我愿意推荐这位“皈依上帝的中国人”——沈福宗。

沈福宗,南京人,在1682年24岁时被59岁的比利时传教士柏应理(Philippe Couplet)选作中国皈依上帝的优秀人物带到欧洲,成为史料记载的第一个到达欧洲的中国人。他在欧洲的风光可以说是前无古人——他被请到牛津大学与东方学家海德一起研究东方文献;帮助罗马人翻译《论语》,并在法国出版;还见过英国化学家波义耳,就差见牛顿了。更体面的是,英、法两国的国王都接见了他,并请宫廷画师为他画像。

1685年,英格兰国王詹姆斯二世接见沈福宗,并请宫廷肖像画家戈弗雷·内勒爵士为沈福宗画了这幅《皈依上帝的中国人》。前一年,法国国王路易十四邀请沈福宗共同进餐,沈福宗用中国筷子吃法国大餐,令“太阳王”啧啧称奇。路易十四请画家为沈福宗创作了一幅版画,但法国人把沈福宗画得古怪。相比之下,还是内勒爵士画得好,画出了沈福宗的东方气度。这幅画至今仍被英国王室完好保存,我曾两次到温莎堡展厅里欣赏这幅巨大的原画。

内勒爵士是“国标”级肖像画家,他开创的肖像画风格被称为“kitcat”(小于半身但包括双手的画像),成为英格兰肖像画的“国标”。他为伦敦文学团体“凯特俱乐部”的会员画过42幅肖像,均为高91.5厘米、宽71厘米,这个尺寸后来成为标准肖像尺寸,凡属此规格都称作“凯特尺码”。但1687年内勒爵士为沈福宗画像时完全“破格”了,尺寸与真人一样大:沈福宗身披丝绸,着湖蓝色锦缎长袍,胸前绣有飞龙图案。通常平头百姓是不会穿这种图案的服装的,是不是画家想象画的,不得而知。沈福宗左手持大型基督受难十字架,右手似指着十字架,头微微仰起,表情沉静,若有所思。桌子上铺着东方桌毯,上面有一本厚书,或是《圣经》,抑或是他帮助翻译的《中国哲学家孔子》——这部大书刚刚面世。

《皈依上帝的中国人》

内勒 1687年

生于德意志的内勒,在荷兰师从伦勃朗的弟子波尔,后来成为英格兰的查理二世、威廉三世、安妮女王、乔治一世的御用画家。他画的全是社会名流,如 《彼得大帝肖像》《英格兰舰队的海军将官群体肖像》《哲学家约翰·路加肖像》等,最为著名的作品是1702年绘制的《牛顿肖像》。沈福宗或许是他画的唯一的平民,但当时大清国的沈福宗是当红的“外宾”。

不过,从文献学的角度讲,接下来介绍的托马斯·海德(Thomas Hyde),比英王、法王接见沈福宗还要重要,他是真正与沈福宗进行文化交流的学者,而且还真有学术成果传世。

海德是一位没走出过国门却通晓马来语、波斯语和阿拉伯语的东方学家,早年在牛津大学学习语言和文学,毕业后留在图书馆当管理员,1665年升任牛津大学博德利安图书馆馆长。前些年,我到牛津博德利安图书馆考察《塞尔登地图》(即《明东西洋航海图》),在图书馆的纪念品商店买东西时与托马斯·海德“不期而遇”——这幅《托马斯·海德肖像》就挂在那里。它挂在那里是有充足理由的,一是他曾是这里的馆长;二是在他任上图书馆馆长办公室有了悬挂馆长肖像的特权。后来,作为传统,每任图书馆馆长都不会忘记找人给自己画幅肖像,挂在图书馆的方厅里。

这里拿《托马斯·海德肖像》说事是因为我想破解画中的海德与那几个汉字的奇妙关系:海德头戴刚刚流行的假发,像个神职人员,脸上没有一点生机。他的手握着一个卷轴,上端两个汉字为“古里”,下面好像是“金”“舌”,也可能是“全”“啚”。我大胆推测:海德手握的应是《古里全图》卷轴。古里是印度西海岸的古港,中世纪以来一直是西方人认知的最远的东方,同时它也是中国人认知的经典“西方”。郑和第七次下西洋,最后就死在古里。那么,托马斯·海德为何会选中“古里”呢?我猜一定是和下面这个故事有关。

海德出任牛津大学博德利安图书馆馆长时,学校收到了一批东方文献,整理和破解这些文献,成了这位东方学家的重要任务。正当他为中国文献的编目发愁时,他听说一位“皈依上帝的中国人”沈福宗正随着他的基督教师傅柏应理从法国来到英格兰。海德设法将沈福宗请到了牛津小住,帮助他为中国文献编目。

海德遇见沈福宗时,他50岁,沈30岁,从海德留下的日记看,两个人相处很好。今天我们还能在博德利安图书馆收藏的《顺风相送》封面上,看到他们二位注音和注译的笔迹。而他们两人研究得更细的是《塞尔登地图》,在表现明代东西洋海上航线的大地图上,有多处沈福宗写的罗马注音和海德写的拉丁文注译。这幅地图主要表现的是经过中国南海的诸多航线,图的最西边有汉字“赴古里水程”,中国远赴西方的航线就画到这里。

《托马斯·海德肖像》

佚名 约1687年

海德一定是与沈福宗交流了关于“古里”的信息,这里是东西方都关心的地方。“古里”是一个迷人的符号,也是这位东方学家的向往之地。我猜,一定是海德请画家将“古里全图”这四个令他着迷的汉字歪歪扭扭地描到了画中卷轴上,让“古里全图”成为一个迷人的视觉中心,也向世人证明他是牛津大学甚或全英格兰唯一“认识”汉字的东方学家。

这幅画像不是一个有名画家的作品,但它表现了东西方交错的欲望、渴望和遥遥相望的古典图景,有着极重要的历史文化价值。

准备去圭亚那种茶叶的中国人康高

——《在海边阳台乘凉的中国人》德拉华尔 1821年

法国擅长肖像画的画家皮埃尔·路易·德拉华尔(Pierre Louis Delaries)好像名气不大,但他的一幅画挂在凡尔赛肖像画廊,让人们记住了画中人和画家的名字。画廊保留了这幅画的两个名称——《在海边阳台乘凉的中国人》(Un Chinois prenant le frais sur une terrasse en bord de mer)和《圭亚那的中国人康高》(Kan Gao Chinois de Cayenne)。这是一幅全身肖像画,高220厘米,宽142厘米。以登堂入室而论,康高和前边讲过的沈福宗一样,都是古代中西文化交流的“殿堂”级人物。

康高没留下中文名字,这个拼读出的名字更像“康哥”。或许,他一直就用“洋名”。据法国文献记载,康高原本是福建厦门人,15岁时被送到菲律宾的叔叔家,康高的叔叔在马尼拉做进出口生意,是当地的华人领袖。康高在这里生活了12年,给叔叔当秘书。他每年都给厦门的父亲寄线,工作稳定,生活安定,而打破这一切的就是画名提到的“Guyana”(圭亚那)。

法属圭亚那在法国大革命时是犯人流放地,监狱关闭后,这里辟为种植园。当时饮茶在西方盛行,法国人想在此开辟自己的茶园,于是,由法国海军部牵头,到中国招茶农,赴法属圭亚那种茶。但大清严禁国人出境,海军部的人开着两艘军舰罗纳号(Rhone)和迪朗斯号(Durance),来到菲律宾招收“下南洋”的华工。招工总指挥是迪朗斯号船长菲腊贝尔(Philibert),他原本想在马尼拉招200个华工,结果华工怕被骗到美洲当奴隶,都不敢去。最终,费了几个月的工夫,只有28个华工签了合同。1820年,其中的27位华工乘罗纳号直接去了法属圭亚那,另一位华工乘迪朗斯号,跟随菲腊贝尔船长去了法国。这个去法国的华工正是此画的主人公康高。

《在海边阳台乘凉的中国人》

德拉华尔 1821年

法国人为何只选康高一人进入巴黎?因为康高的叔叔是马尼拉华人领袖,招收康高时,就是按华人工头招的,所以他被带到巴黎学习法语,日后再被派到圭亚那,管理茶园的华工。为此,海军部专门给康高请了一位法语教师,著名教育家、女伯爵赛利耶(Celliez)夫人。康高就这样由一个“下南洋”的华工,成了“中国第一位留法学生”。

从康高用法语写给国王路易十八的报告中我们得知,康高一直寄居在迪朗斯号船长菲腊贝尔家,生活费由海军部支付,每月500法郎,每晚到赛利耶夫人家中学习法语。康高向国王报告说,他在巴黎生活得很好,大家对他非常友好,但还是很孤独,很想家,想回家。

在巴黎期间,康高见过路易十八,还见过许多贵族。在此时的巴黎,中国人是难得一见的“景观”,所以,巴黎肖像画家德拉华尔没有放过“立此存照”的机会,在1821年为康高画了这幅肖像,地点或是船长菲腊贝尔家的阳台,或是女伯爵赛利耶家的阳台,总之是一个精心布置的高雅场景。

现在我们来看看画中的康高:头戴着瓜皮黑缎帽,身穿粉红绉纱马褂,里面是丝质白长衫,下着棉质白裤、白袜、绣花鞋……画中没有显示清朝人必须留的辫子,却很出格地让康高戴上慈禧太后爱戴的那种不沾春水的假指甲……这种近于女性的打扮,使康高这个未来的圭亚那华人工头看上去很像一位儒生或奶油小生,既温和又抢眼。

此时,巴黎艺术界正流行“中国风”,德拉华尔在康高的身前身后,排满了东方道具:远景海湾里停泊着梯形帆的中国船(从圆的船尾看,好像是中国四大古船之一的广船),近处的康高手握一杆长长的烟斗,右手边是一把折扇,左手边是一把油纸花伞,伞面有一串骑马征战的人物,脚边立着一把二胡,地上是一个装牙雕国际象棋的小箱子,箱内画上有仕女和童子,还有一个大大的金属瓶,可能是痰盂一类的东西……1858年,德拉华尔的这幅画参加了巴黎画展,因为太具东方风格,巴黎人不曾见过,所以大受好评。后来,不知通过什么渠道,它进入凡尔赛宫,成了当年皇家的藏品,一直保存至今。

可以说,康高在法国生活得相当不错,但他还是在写给路易十八的报告中,接连说很孤独、很想家、想回家……1822年10月,海军部得到国王路易十八的同意,让康高返回中国。一个月后,30岁的康高接过海军部给的600法郎,搭乘一艘从波尔多开出的商船,踏上了返回故乡的航程。不幸的是,没过多久,法国方面收到来自东方的消息,说这位没去成圭亚那的康高,也没能回到中国,死在了海上航行中。法国海军部还有一份报告记录了那27个到达圭亚那的华工情况,从1822年开始,这批华工每年都有人死去,1837年最后一位华工也死了。这28位下南洋又下西洋的华工,最终没有一个人活着回来。

如果想找一点儿安慰,那就是康高凭借德拉华尔的这幅画,还“活”在凡尔赛宫里。我曾两次到温莎堡“看望”沈福宗,找机会我一定会去“拜访”康高,叫他一声“康哥”或“康爷”。

乘中国木帆船参加世博会的广东老爷

——《纽约港湾》塞缪尔·沃 1847年

——《女王在世博会开幕式上接见各国使臣》塞鲁斯 19世纪50年代

靠帆船打天下的西方列强对中国帆船特别感兴趣,但大清禁止中国人卖大船给外国人,所以,中国人与外国人的帆船交易都是私下进行的。1846年8月,英国商人在广州看上一艘在南洋贩运茶叶的中国帆船,以秘密方式与船主进行交易,随后把它开到香港停泊、整修,并以两广总督的名字命名为“Keying in”(耆英号)。在西方人眼里,与他们签了一系列卖国条约的耆英是个“通情达理”的外交官,是个吉祥的名号。

不久,耆英号开出香港,驶入印度洋,绕过好望角,进入大西洋。于是,大清国的木帆船有了一次旷古未有的登陆美、英的远航。虽然这艘船的产权并不属于中国,它的跨洋远航也非中国人指挥,但我们仍能从中找到亮点,即这艘木帆船是中国制造,它有一个中国名字叫“耆英”,船上还有几个中国人。这是一串尴尬的骄傲,也是值得骄傲的骄傲。

为什么英国商人要从广东商人手里偷偷购买一艘中国木帆船开回大不列颠?一说是考察、研究中国木帆船的结构和性能;另一说是要弄清中国水师的新式兵船,特意购买了与中国大型兵船同一类型的商船。从后来发生的故事看,购买此船就是要回去展示独特的中国文化,借此让政府与民间支持帝国的在华贸易。

中国方面没有耆英号的任何记录,所有此船的数字记录皆来自它在欧美展出时的宣传册:长近50米,宽约10米,深5米,载重750吨;柚木制成,15个水密隔舱;设三桅,主帆重达9吨,负重能力达800吨,平底帆船。此船的形象也来自国外绘画,即1849年5月洛克兄弟在伦敦出版的飞尘蚀刻版画《中国木帆船耆英号》,原作现存香港艺术博物馆,是渣打收藏品之一。

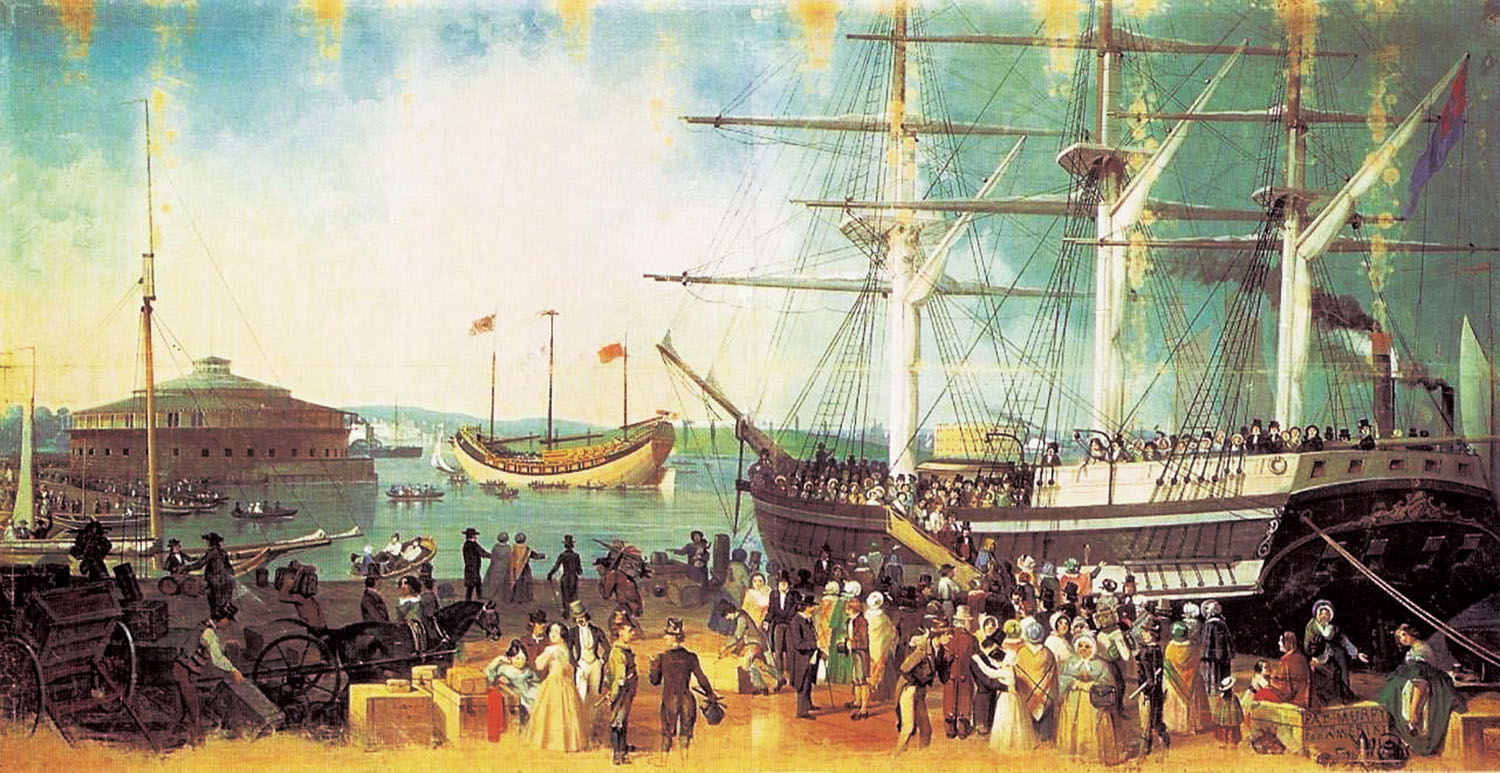

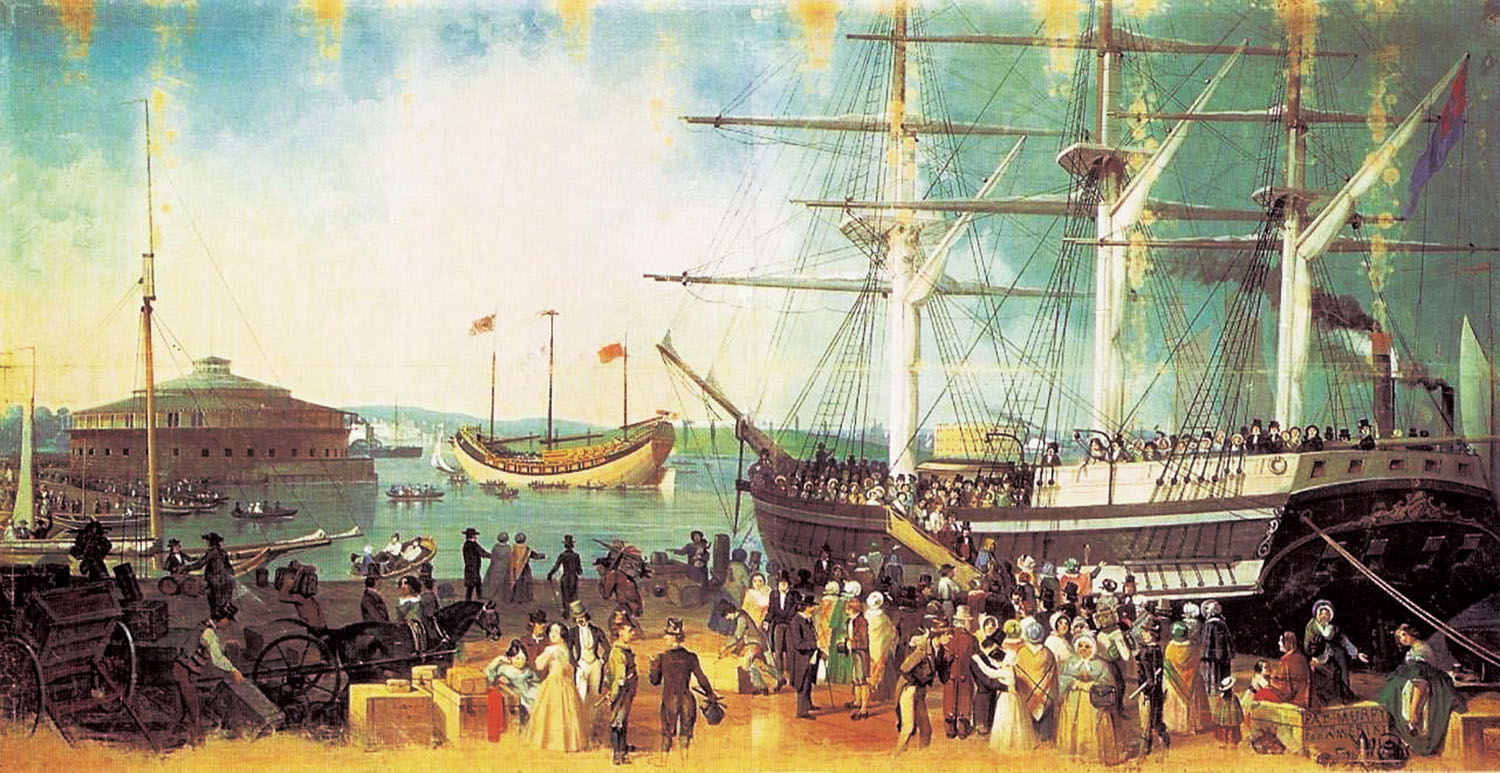

《纽约港湾》

塞缪尔·沃 1847年

《中国木帆船耆英号》的许多细节读来别有意味:三桅帆船,帆为竹编蓬,主桅顶部有藤条编的鱼形风向标和旗帜。首桅上升米字旗,表明它已是大英的“领地”。船尾有五面旗,代表着《南京条约》所规定的广州、宁波、上海、厦门和福州五个自由港。此旗立在船尾,以显示大英帝国在中国所取得的通商成就。船首舷部装饰有两个传统的大龙目,象征着保持正确的方向。艏楼的游廊上,有人在此眺望,船舷还站着几个中国人。据史料记载,当时船上有30名中国人和12名外国水手,由船长查尔斯·阿尔弗雷德·凯勒特(Charles Alfred Kellett)指挥航行。

此船是广船,船头为红色,但船尾绘有大鹰,是福船“花屁股”风格。艉楼上留有广船式观察小窗,悬吊式穿孔艉舵也是广船特色。这是一艘融合了福船风格的广船。它也是一艘准兵船,其船舷上各有九个方形的窗口,应是该船配置18门火炮的炮眼。

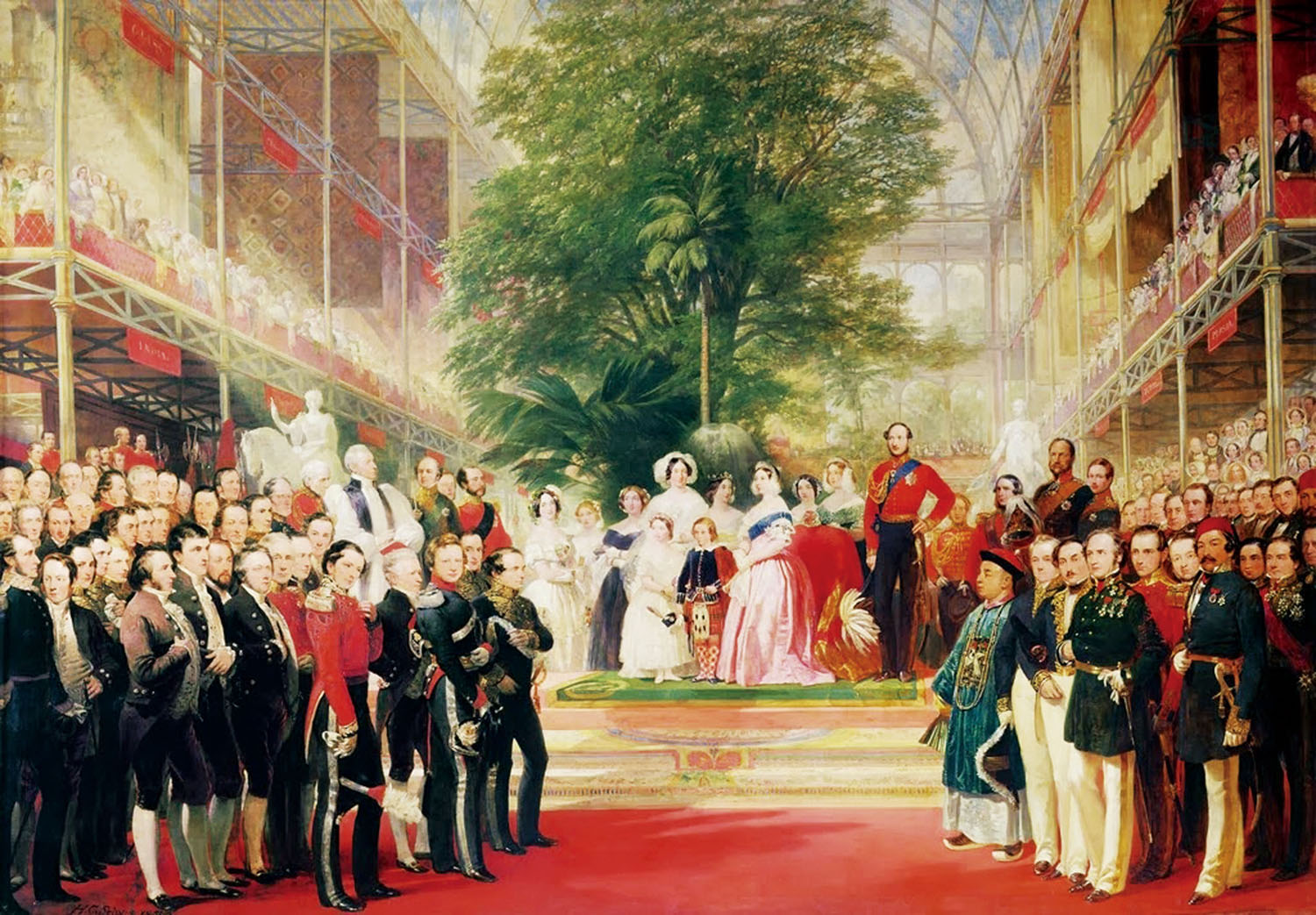

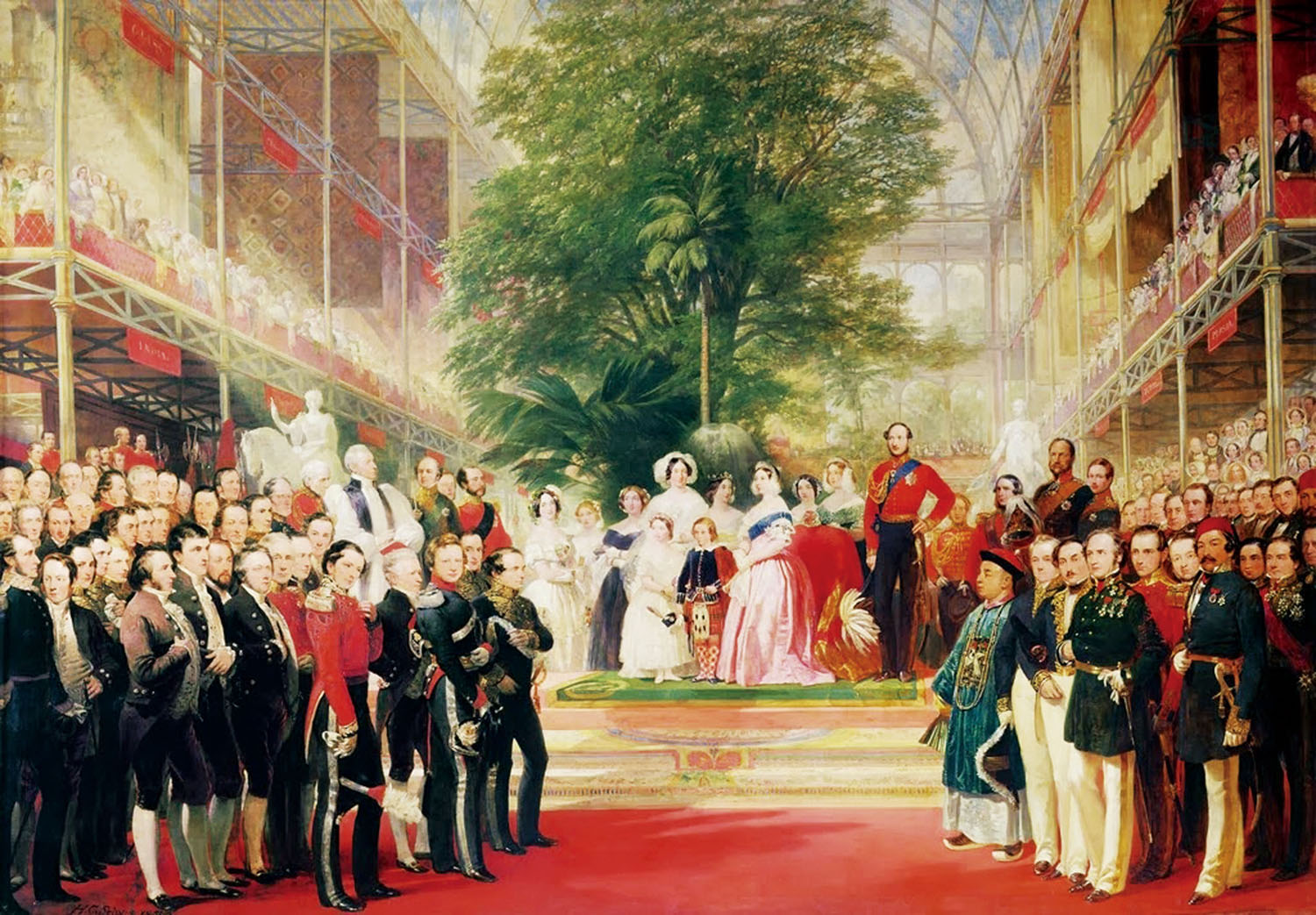

《女王在世博会开幕式上接见各国使臣》

塞鲁斯 19世纪50年代

1846年12月6日,经过两个月的全面修整,并装载了许多中国工艺品,耆英号正式驶出香港。1847年3月,耆英号在毛里求斯遇大风,直到3月30日才成功绕过好望角,进入大西洋,并于4月17日登陆著名的圣赫勒拿岛。耆英号原本想在圣赫勒拿岛休整后北上伦敦,却遇上了逆风和逆流,船越走越偏西,船长只好随它顺风顺流漂到纽约。

中国木帆船意外访问美国曼哈顿,受到当地人的热烈追捧,每天有几千人登船参观。船长凯勒特顺势做起了旅游生意,每人交25美分才可登船参观。这个盛况被美国肖像和风景画家塞缪尔·沃(Samuel Waugh)以帆布水彩画《纽约港湾》记录下来(此画现藏于纽约市立博物馆)。1847年11月18日,耆英号又访问了波士顿。据《波士顿晚报》报道,仅感恩节当天就有4000—5000人登船参观。凯勒特在两个美国城市收到2万美元门票后,高高兴兴地启程前往伦敦。

1848年4月,伦敦最大的新闻就是泰晤士河来了中国木帆船。据《泰晤士报》报道:“在伦敦附近的展览中没有比中国木帆船更有趣的了:只要跨进入口一步,你就进入了中国;仅此一步,你就跨越泰晤士河到了广州。”

船长凯勒特有备而来,船内大厅布置得富丽堂皇,红木家具上展示着各种东方奇异之物,船上还安排了中国戏曲和武术表演,特别制作了可出售的宣传册和中国工艺品。所以,连维多利亚女王都忍不住要登船参观。这种热闹一直持续到1855年耆英号被卖掉送去解体。三年后,耆英被咸丰帝赐死。世上没了耆英号,也没了耆英。

回望当年关于耆英号的新闻报道,中国史学家还会发现眼前一亮的趣闻,船上那位“显赫的官员旅客”就是后来被称为“中国参加世博会第一人”的“希生广东老爷”(史料中记载参加第一届世博会的是上海商人徐荣村,但他到达时世博会已开幕三个多月)。耆英号漂到美国时,几十名中国水手要求拿到工钱,从美国搭船回家,只有希生和另外几个中国人决定随船继续前行。

希生来到伦敦,参加了万国工业产品大博览会(也就是世界公认的第一届世博会)开幕式。英国画家亨利·塞鲁斯(Henry Selous)的《女王在世博会开幕式上接见各国使臣》的油画中,留有他独特的身影。1851年5月1日,来自20多个国家商界、政界的代表会集在“水晶宫”展馆穹顶下,希生身着清朝官服,站在嘉宾队伍的前列,在画中格外显眼。虽然后人考证希生并不是清廷官员,但画家要的就是希生的另类形象。实际上,这位被称为“希生广东老爷”的人,就是船长凯勒特请来扮演“中国特使”的演员。

开幕式的第二天,1851年5月2日,伦敦《纪事晨报》有关于希生的报道:“在君主周围的贵族圈中,耆英号的中国绅士希生异常显著。他乘坐马车,于10点半到达水晶宫,由秘书引入特别为国家重要官员、王室成员和外国高级代表保留的区域。在庄重地回应了女王和女王丈夫代表王室的致辞后,希生绅士被女王注意到了。他走近女王,用庄重的礼节对女王表示了崇高的敬意,女王也以庄重的礼节回了礼。在女王的提议下,阿尔伯特亲王邀请绅士希生加入环绕水晶宫巡阅的皇家队列。希生站在坎特伯雷大主教和王室成员中间,从头到尾参与了巡阅典礼。”

这是一场重要的外交活动,中国文献却没有一点记载。关于希生,人们只知道他是广州人,可能是名义上的船主,当时40多岁。作为一个不追逐商业利益,仅凭对世界的好奇而冒险远航的人,希生可谓脱离“乡土气”走向世界的开明绅士。后来,希生就没了消息,没人说他回国,也没人说他留在国外,他就这样消失在历史的迷雾中了。真要感谢画家亨利·塞鲁斯,在大航海时代的尾声,留下了耐人寻味的中国身影。