锦簇花团怡红院

进入大观园正门后,沿着曲径逶迤而去,由南至北,经潇湘馆、稻香村、蘅芜苑、省亲别墅,过沁芳闸,再从北向南,一路下来,“或山下得幽尼佛寺,或林中藏女道丹房,或长廊曲洞,或方厦圆亭”,贾政等一行人绕园子行了一圈,最后到了怡红院,显得此院隐藏在园子最深处一样。其实,怡红院的位置,距园子正门并不远。过了“曲径通幽”处,便见沁芳溪上翼然一座沁芳亭,此亭左右可通,一边往通潇湘馆,即贾政一行人的方向,另一边则直通怡红院,两处宅院隔水相望,过桥就可到达,相距最是近便。当初分配住所,宝玉对黛玉说:“我也要叫你住这里呢。我就住怡红院,咱们两个又近,又都清幽。”日后宝玉来寻黛玉,果然不费什么工夫。

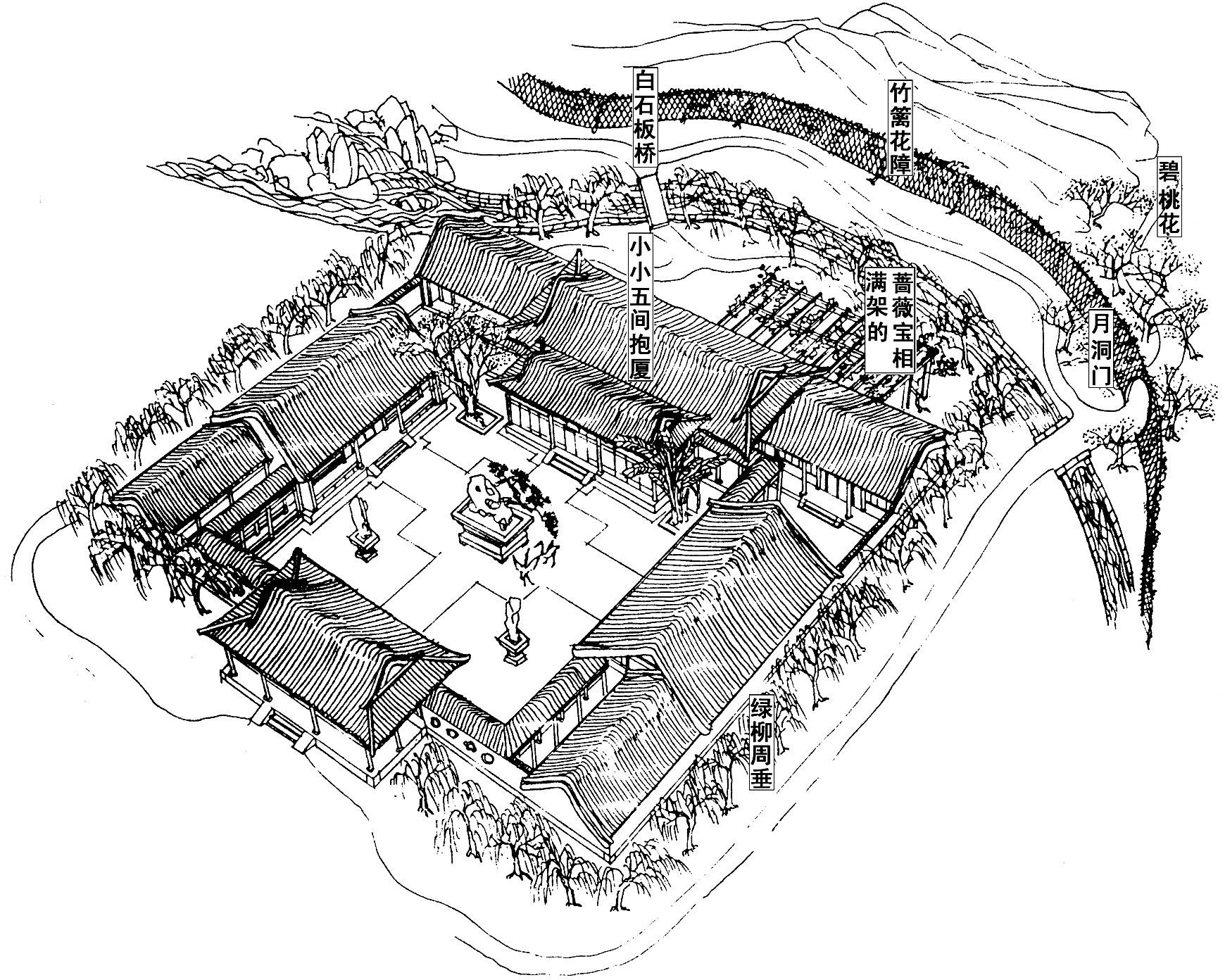

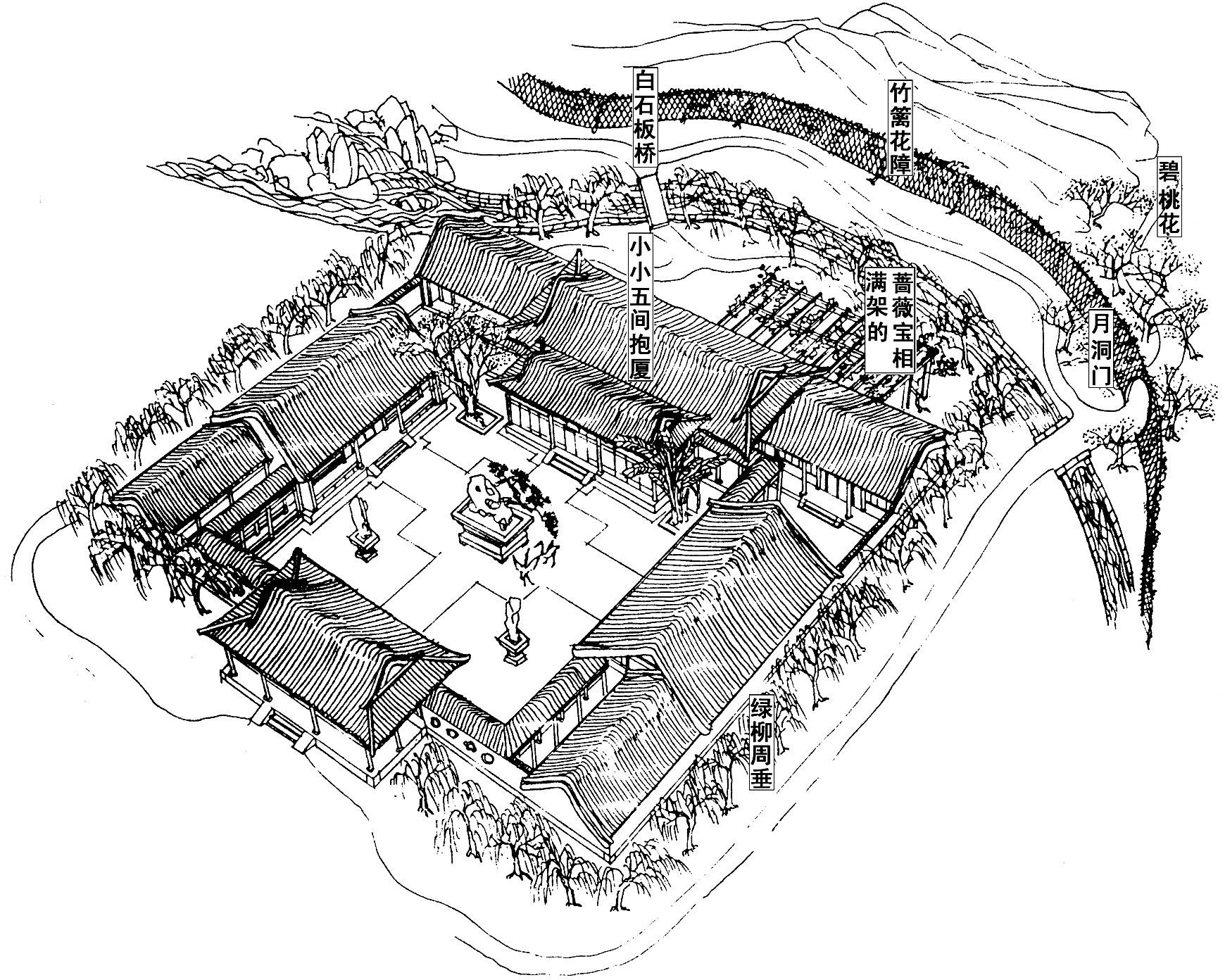

于是,绕过一片碧桃花,穿过“一层竹篱花障编就的月洞门”,便见“粉墙环护,绿柳周垂”,枝条间若隐若现的峻宇飞檐,就是大观园中的“总枢纽”,宝玉的怡红院。周汝昌说,“这京城圈内,套着一个‘区’,区内有条‘宁荣街’,街内有座荣国府(毗连着宁国府)。此府的圈内,套着一个大花园,题名‘大观’。大观园内,又套着一处轩馆,通称‘怡红院’。这个院,方是雪芹设置的全部‘机体’的核心。”这一处宅院是大观园中最为富丽堂皇的,想到和想不到的人间珍异和机巧,均可在此见一斑。

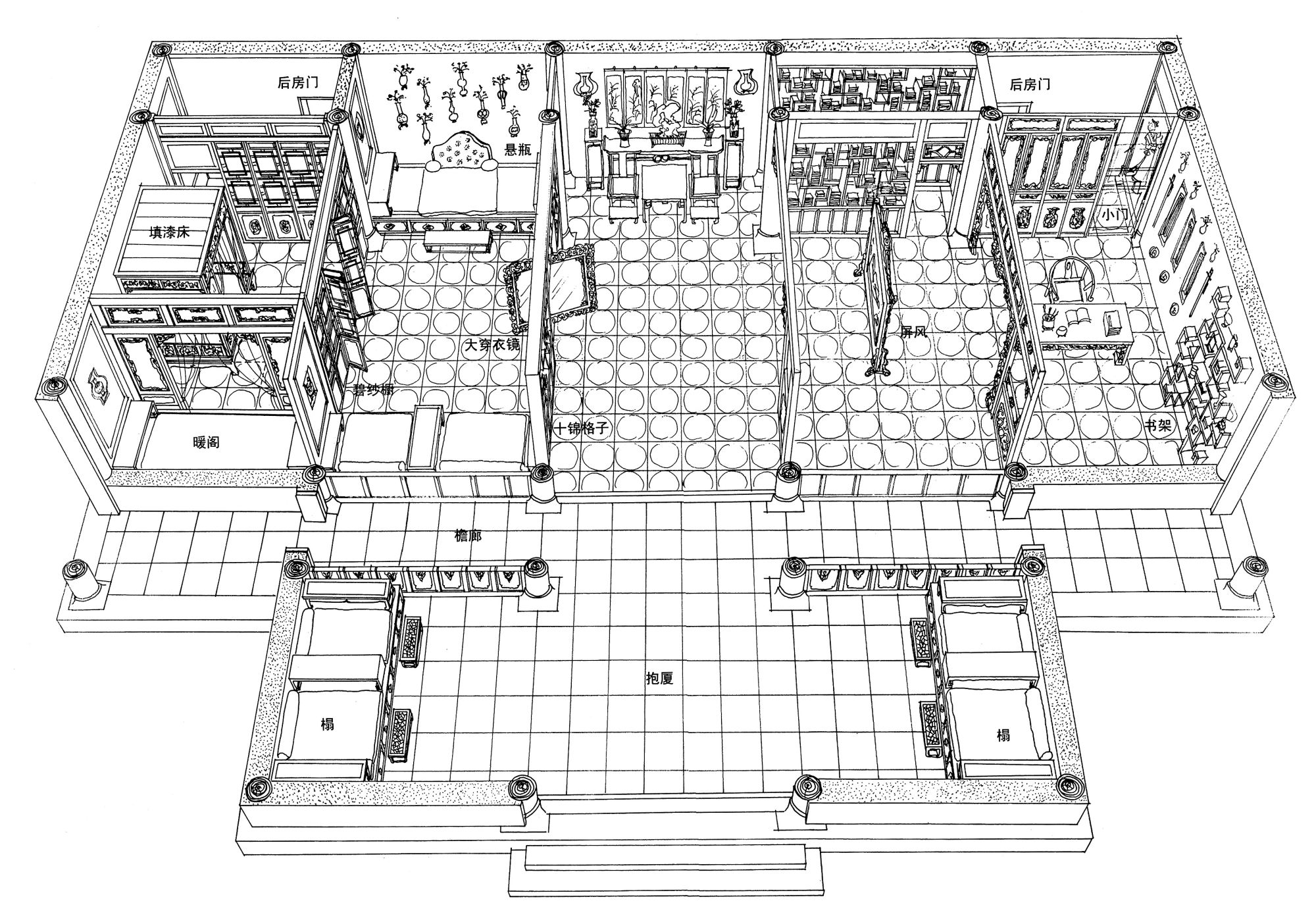

怡红院意象图

怡红院是这温柔富贵之乡中头一个去处,更是大观园悲欢离合、风花雪月一出庞然大戏的推动力量。所有人物的来去,皆以宝玉为轴心驱遣安排。金陵十二钗正册、副册及又副册上诸姝,深深浅浅都得过他的深情,位置的主次与故事的繁简,也因他而铺排敷衍。没有这怡红院里“怡红公子”,红楼万千,不觉其为一场大梦。

红香绿玉应解怜

怡红院,果然就与众各殊。一入院门,两边是游廊宛转相接。院中点衬几块山石,一边种着数本芭蕉,阔大叶脉,鲜绿肥厚,有玉的光泽;再远几棵松树,两只仙鹤在树下闲在剔翎,令人有出尘之想。另一边则是一棵西府海棠,其势若伞,丝垂翠缕,葩吐丹砂,唤作“女儿棠”,说是来自“女儿国”,云彼国此种花最盛产。虽然心知不过是传说罢了,但总归是不寻常有异质,才有可能成为传说。既是“女儿棠”,自然要养在怡红院中,别处风土养护恐不如此处精细贴心——须知宝玉才是第一等护花惜花之人。他眼里看这花,觉其色“红晕若施脂,轻弱似扶病,大近乎闺阁风度”,必会青眼相待、好生扶养的。脂批于此处叹道:“若海棠有知,必深深谢之。”

当初一帮闲人要为眼前此景题匾表赞,有直言“蕉鹤”二字最妙的,也有取东坡“东风袅袅泛崇光,香雾空濛月转廊”的诗意,欲题“崇光泛彩”的,只是此处蕉棠两植,所题匾额若不能同时纳入,便未免有偏爱不周的遗憾。宝玉既心仪此处,必不肯顾了此而失了彼——寻思着:“若只说蕉,则棠无着落;若只说棠,蕉亦无着落。固有蕉无棠不可,有棠无蕉更不可。”道理是对的,于是题额曰“红香绿玉”,却未免过于香靡,公子哥儿气了些。宝玉整日流连于香奁脂粉之间,文章中香艳绮靡之风,绝胜于清隽飘逸之气。盖他终只是个富贵闲人,情性禀赋亦源自这繁华的背景。后来元春改题曰“怡红快绿”,将这富贵绮靡的味道冲淡了不少,而且有人物、有情境、有动感,说的可不正是宝玉的这股子性子。

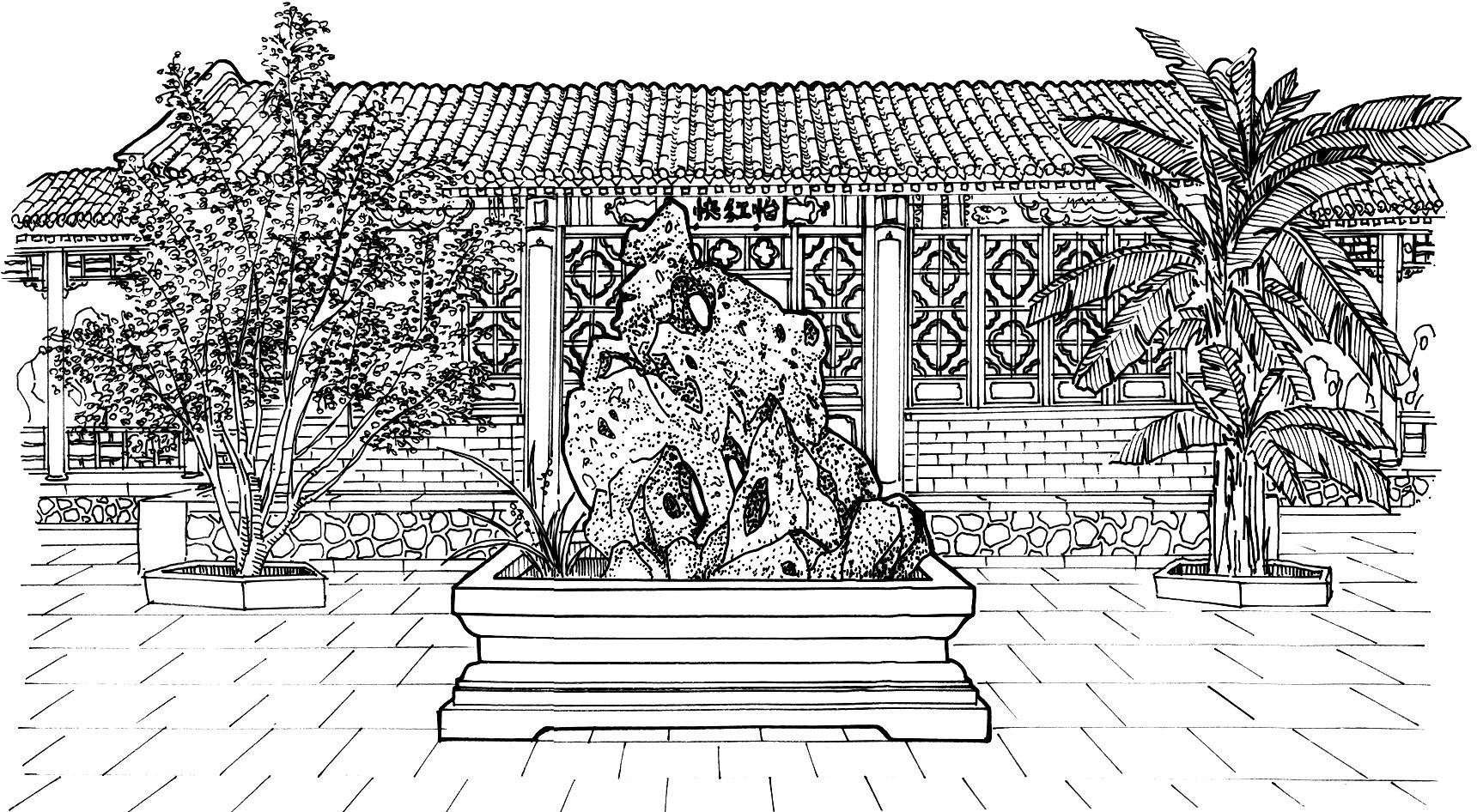

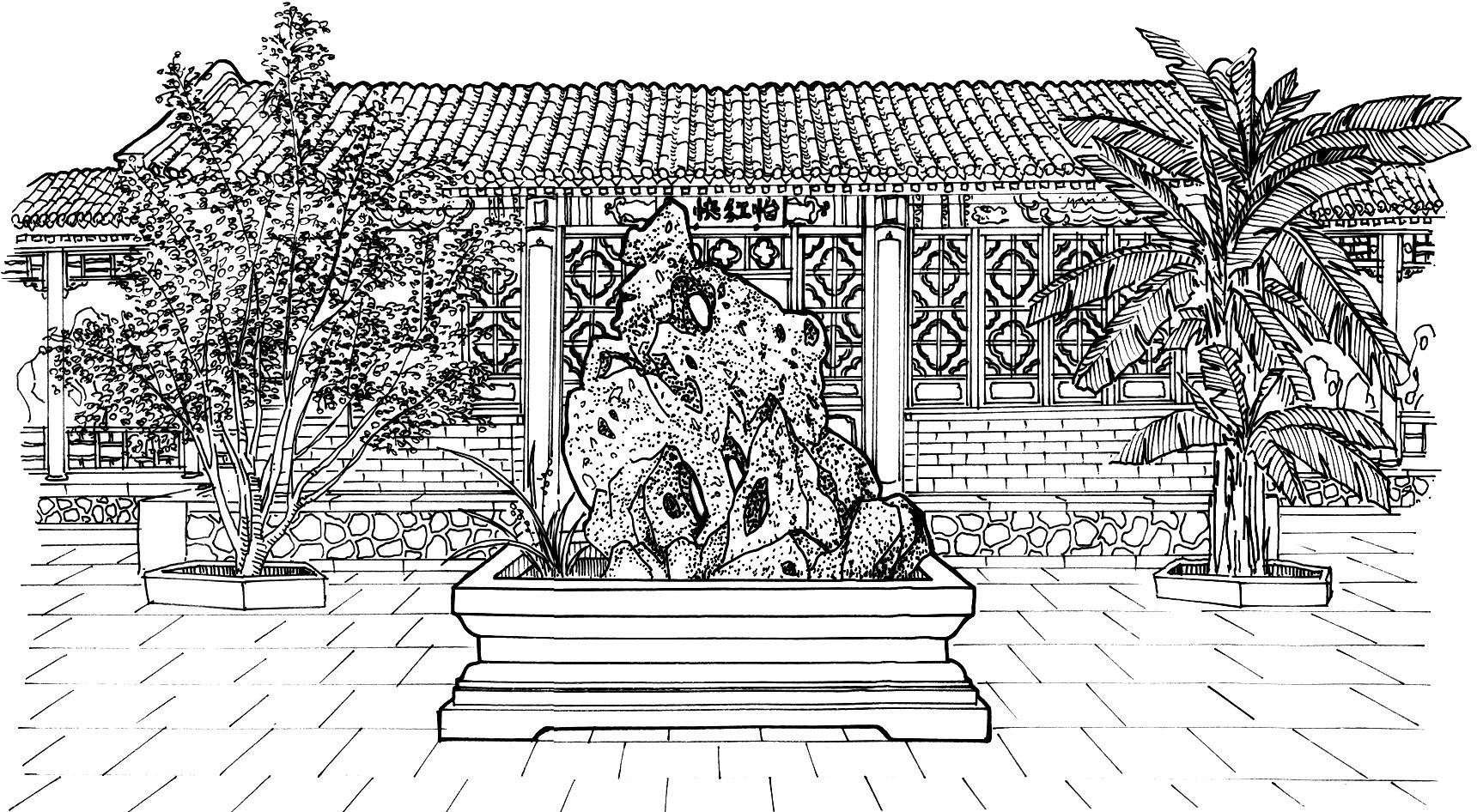

怡红院的海棠与芭蕉

宝玉对这蕉棠无疑倾注了不少情意。怡红院中诸景皆备,他的怡红院歌咏却只在这“两婵娟”身上:“绿蜡春犹卷,红妆夜未眠。凭栏垂绛袖,倚石护青烟。”自叹云:“对立东风里,主人应解怜。”就是这么多情。春天时,好好一棵海棠树却无故死了半边,后来晴雯病逝,宝玉疑其死应在海棠上——原来草木亦是有情种,心下戚戚,备添哀愁。

一溜回廊上吊着各色笼子,笼子里各色仙禽异鸟,偶尔清啼要妙,点破这深庭日长静。盛夏永昼人困倦时,老婆子和小丫头们会在此取便乘凉,坐着打盹,或移一张榻来,就地睡卧。

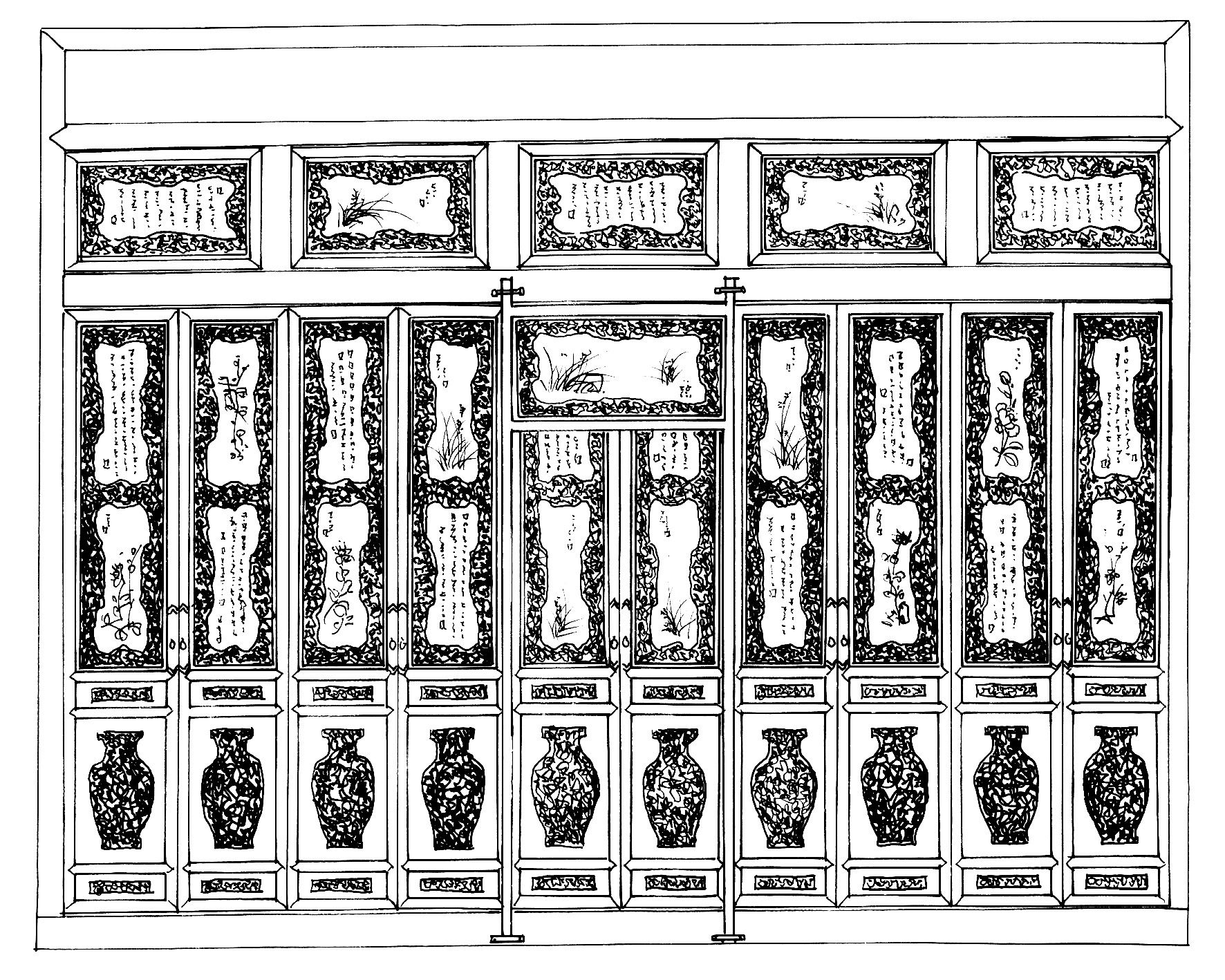

沿着这回廊进入小小三间抱厦,一色雕花槅扇。槅扇为高级木材制成,槅心、绦环板、裙板三部分均镂着新鲜花样;槅心是镂空的窗格,由棂条拼成各种精奇图案,根据不同时令再镶玻璃或糊以纱绫;裙板上亦镶有各种木雕或玉石、贝壳、珐琅等图案,看上去错彩镂金,毫不掩饰它的奢华,喜气洋洋都摆在明处。槅扇上方悬着一个匾额,正是“怡红快绿”。

抱厦内不设隔断,敞开的,左右均放有数张小榻,是夜间值班嬷嬷睡觉的地方。贾政游园时在此小憩,后宝钗顺着游廊来房中寻宝玉,见这榻上横三竖四,都是丫头们在睡觉(第三十六回)。歇卧之外,这里也是丫鬟们嬉戏之处,第六十四回宝玉回来,见到西边炕上麝月、秋纹、碧痕、紫绡等“正在抓子儿赢瓜子,正玩得欢实,心下自是欢喜”。他愿意看见这些女孩儿们无忧愁无心机的玩耍。

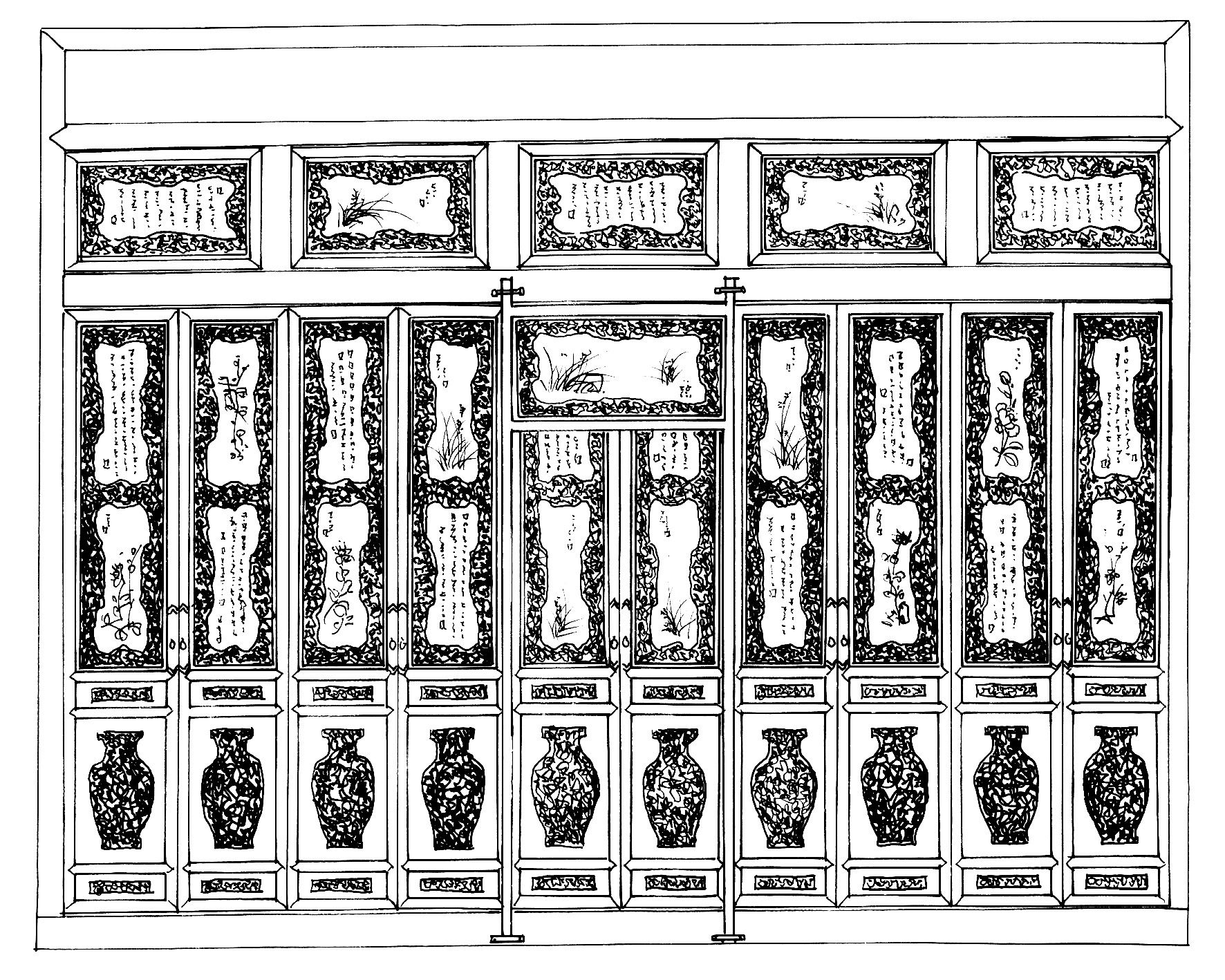

贾母房中的碧纱橱槅扇

花团锦罩,金碧辉煌

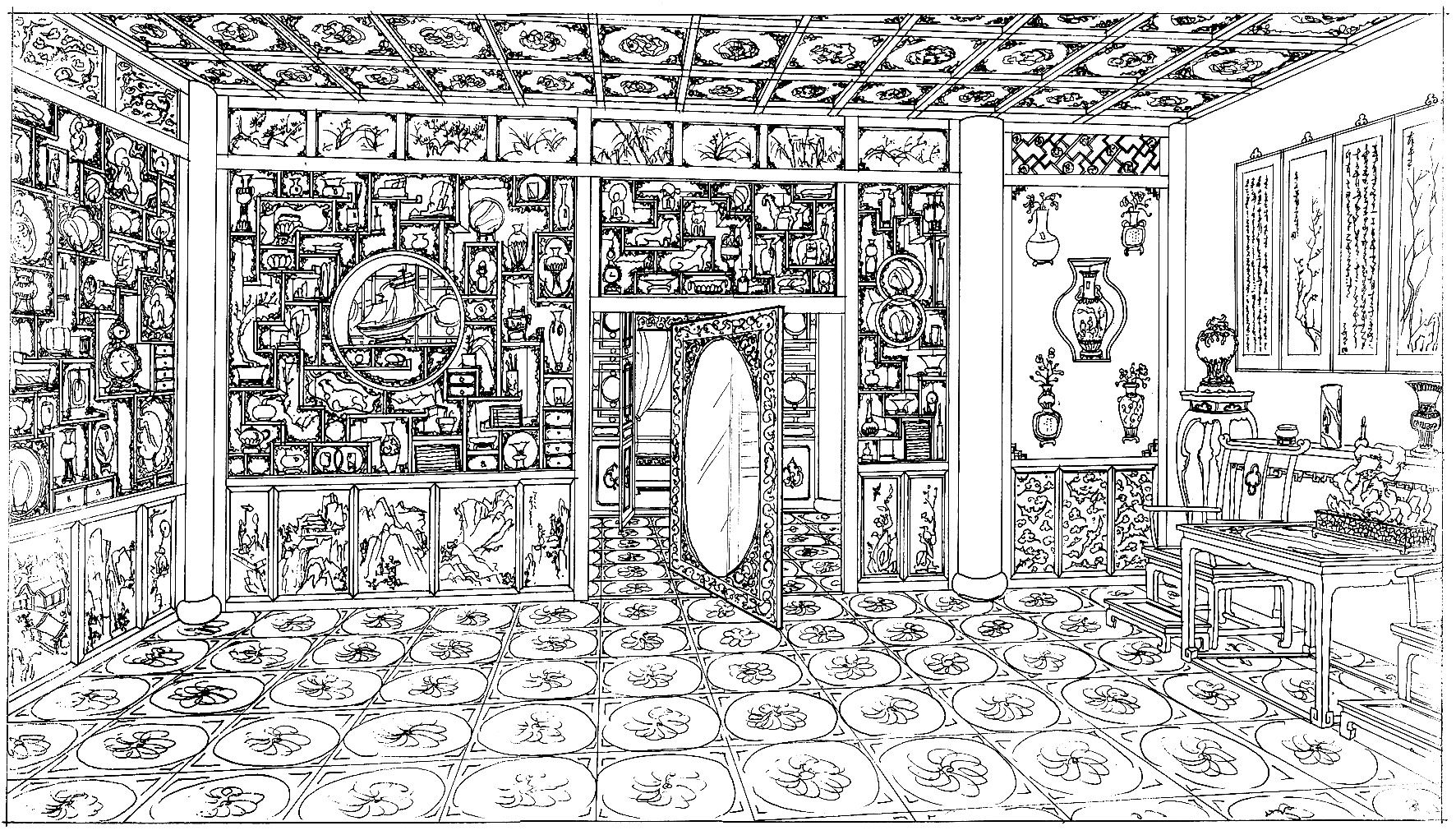

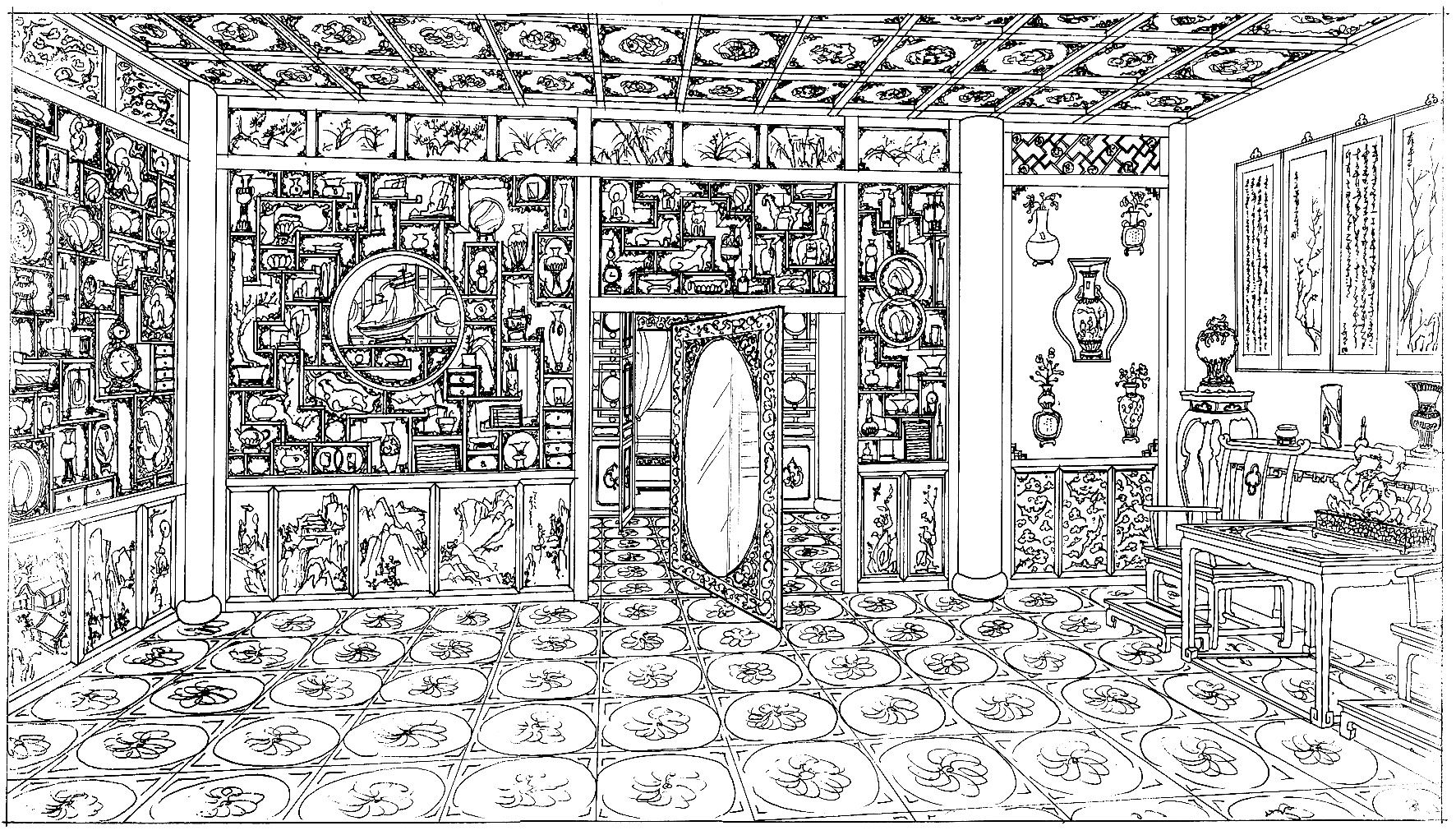

抱厦后便是五间正房,抱厦与正房间靠隔架来分隔开,这隔架上放有一个自鸣钟。只见这几间房内收拾的与别处不同,饶是另一种希见的新奇。

格局就不一样,竟分不出间隔来的。四面皆是“雕空玲珑木板”,花样新颖不重复,或“流云百蝠”,或“岁寒三友”,或山水人物,或翎毛花卉,或集锦,或博古,或万福万寿纹,皆是名手雕镂,五彩销金嵌宝的。处处令人眼花缭乱,不知该从哪里看起,竟要怀疑这里是个木雕展览馆。

室内不见死板呆滞的墙体,只有灵活机警的槅扇,将空间依据功能一一划分得很清楚,或有贮书处,或有设鼎处,或安置笔砚处,或供花设瓶,安放盆景处,归属都很明了。而细观这些槅扇,则各式各样,或天圆地方,或葵花蕉叶,或连环半璧。真是花团锦簇,剔透玲珑,让人百看不足,却又要怀疑这里竟是个槅扇展览馆。

且满墙满壁,皆系随依古董玩器之形抠成的槽子,诸如琴、剑、悬瓶、桌屏之类,因此物件虽悬于壁,却都深嵌在槽内,与壁相平的。这样做却不为节省空间,而是要不遗余力地打造立体空间,将所有的方位全部一一修饰到,是一种大汗淋漓、呼呼直喘的富贵,无所不到,无处不在,让人的视线无处闪躲,就要用这富贵闪死你的眼睛。直到头晕目眩的众人都大赞道:“好精致想头!难为怎么想来!”它还不罢休,倏尔五色纱糊就,竟系小窗;倏尔彩绫轻覆,竟系幽户,看得人头昏脑涨。门窗本为清净通畅之属,这里却毫无收敛的意思,愈发五彩缤纷、光怪陆离起来,叫“小窗”“幽户”未免太谦虚,说是“绣窗”“绮户”也绝不为过。更连地下踩的砖皆是“碧绿凿花,金彩珠光”的,愈发了不得。清代家具便有此弊,造型喜新奇,修饰尚繁缛,一切都来不及了一样,能雕饰的地方全雕上,塞得满满的才叫痛快似的,以致多成为赘疣和笑料。这样拍着胸脯子的炫富,像是暴发户的形状,宝玉房间虽有精致想头,却不免有此弊之嫌疑。

脂评说:“花样周全之极,……正是作者无聊,撰出新意笔墨,使观者眼目一新。所谓集小说之大成,游戏笔墨,雕虫之技,无所不备。可谓善戏者矣。”看来雪芹兄是有意炫技,杜撰出这一游戏,邀人同赏一乐罢了。不过安排宝玉住在这样密集紧迫的富贵里头,却正与日后宝玉的落魄成一最尖锐的对比,唯富贵之于极致,落魄之于极致,两锋芒相对峙,才见得可悲之于极致。“好”到了尽头,才是“了”的入口。

怡红院一角

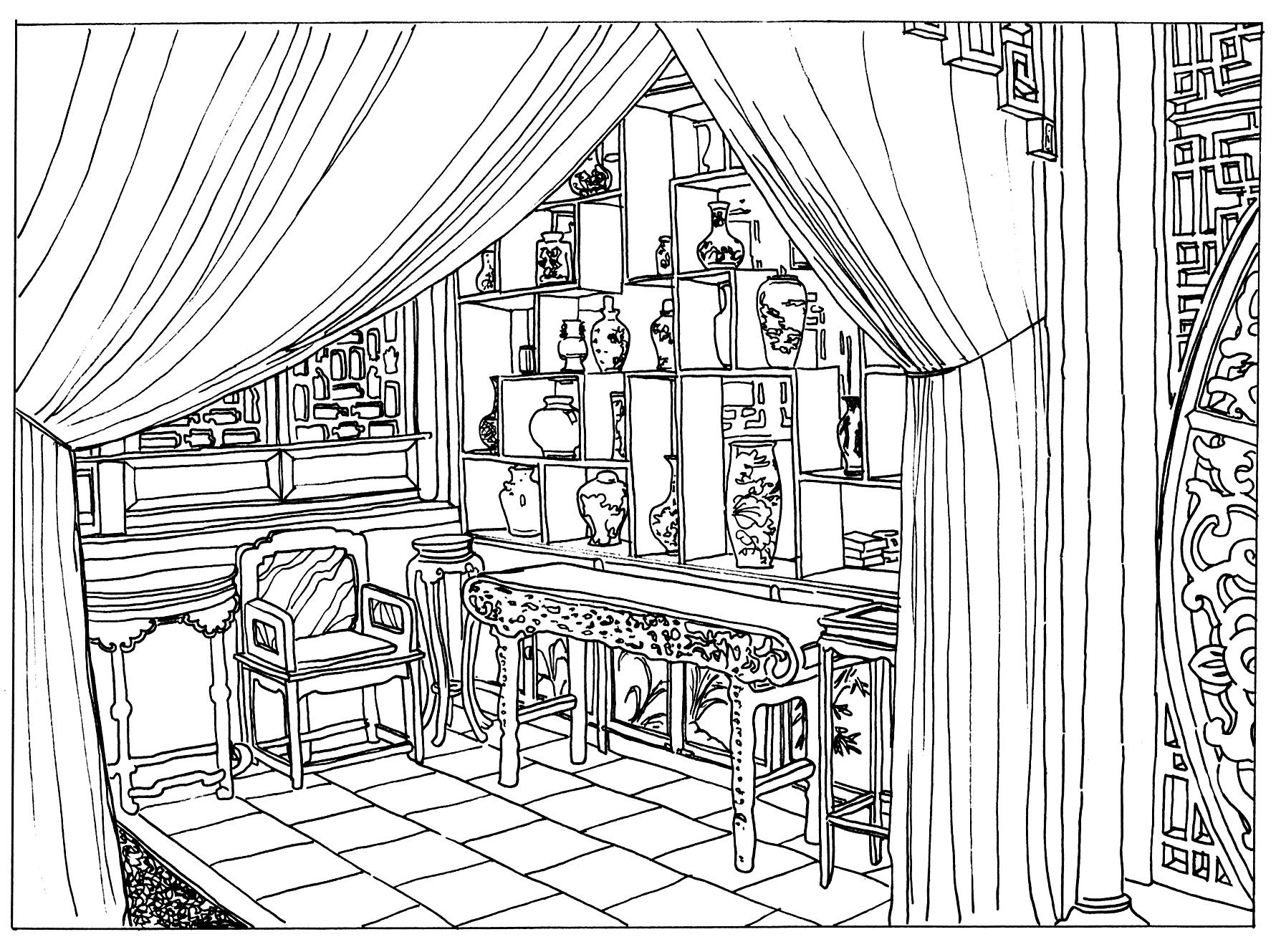

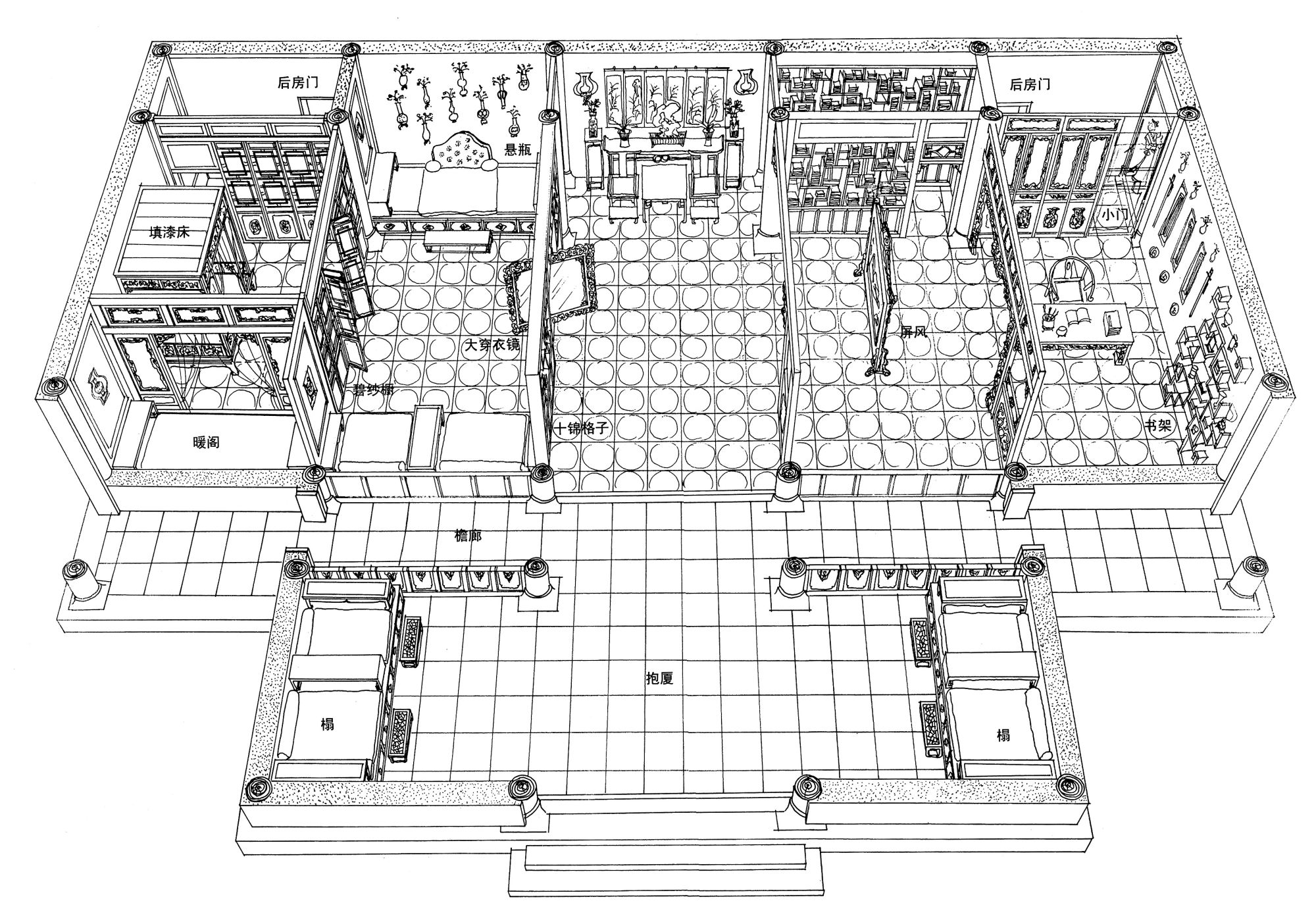

怡红院室内空间格局

贾政等人在房中未进两层,便在里头迷了旧路,富贵是见惯了的,应是被这等新鲜花样晃晕了。他们左瞧也有门可通,右瞧又有窗暂隔,及到了跟前,又被一架书挡住。回头再走,又有窗纱明透,门径可行;及至门前,忽见迎面也进来了一群人,都与自己形相一样——却是一架玻璃大镜相照。及转过镜去,益发见门子多了。刘姥姥来时,更是眼花,四处找不到出口,没头苍蝇一样四处乱撞。

初次进去,恐不免要晕头转向,待从各处叙述来综合考量,仔细辨析,便知怡红院大体格局——

正房五间,中间一间是堂屋,当地有个大鼎,燃香所用。西边两间是卧室区,东边两间是书房区。西面第一间与中间明间的隔断是一个木雕格子架,上面有金西洋自行船、联珠瓶、缠丝白玛瑙碟子等物,中间设有一个大穿衣镜做的活动门。穿衣镜在当时是极考究的陈设,怡红院中,这大型穿衣镜作为活动门来设置,绝是独出机杼的创意,启发后世至今。此外,镜子本身是有不尽神秘的,“风月宝鉴”这面镜子照出一切繁华的末路和荒唐;怡红院这个大穿衣镜不仅将房间内富贵景象往虚幻里头翻了倍,使得景致愈发迷离惝恍,而且也带进了风月宝鉴的警世意味。矗立在大观园的核心位置怡红院里,自有其深意。刘姥姥初见时被唬了一跳,才发现是四面雕空的板壁,将这镜子嵌在中间,用手摸时,只听硌磴一声,撞开了西洋机括,进入了西面第二间房,临窗有炕,后檐有床。

怡红院室内的镜壁

再向西,次间与梢间之间是一道碧纱橱隔断,碧纱橱隔断门正对着东面穿衣镜,内设一张小小的填漆床,这是宝玉的卧床。床采用填漆工艺制作——填漆是指漆胎上髹漆以后,以平浅的刀法在漆面上雕阴文,再将所需色漆填入阴文并高出漆地表面,然后经过一番打磨,使其与原漆地平滑一体,再经推光后,表面会平滑、光亮、细腻。这样一张富丽的床配着大红销金撒花帐子,真正是只有“怡红公子”这样的风流名头才住得的。刘姥姥醉酒就酣卧在这副最精致的床帐里头,酒屁臭气,齁声如雷,唐突了佳人,亵渎了风月。亏了此事被袭人按下不表,若被黛玉知晓,不知要怎样刻薄她,若被妙玉知晓,恐怡红院再也住不得也。这个梢间临南窗设有一个暖阁,阁内有木炕可供坐卧。群芳为他过生日宴时就都挤在这大炕上,掣签说令饮酒。

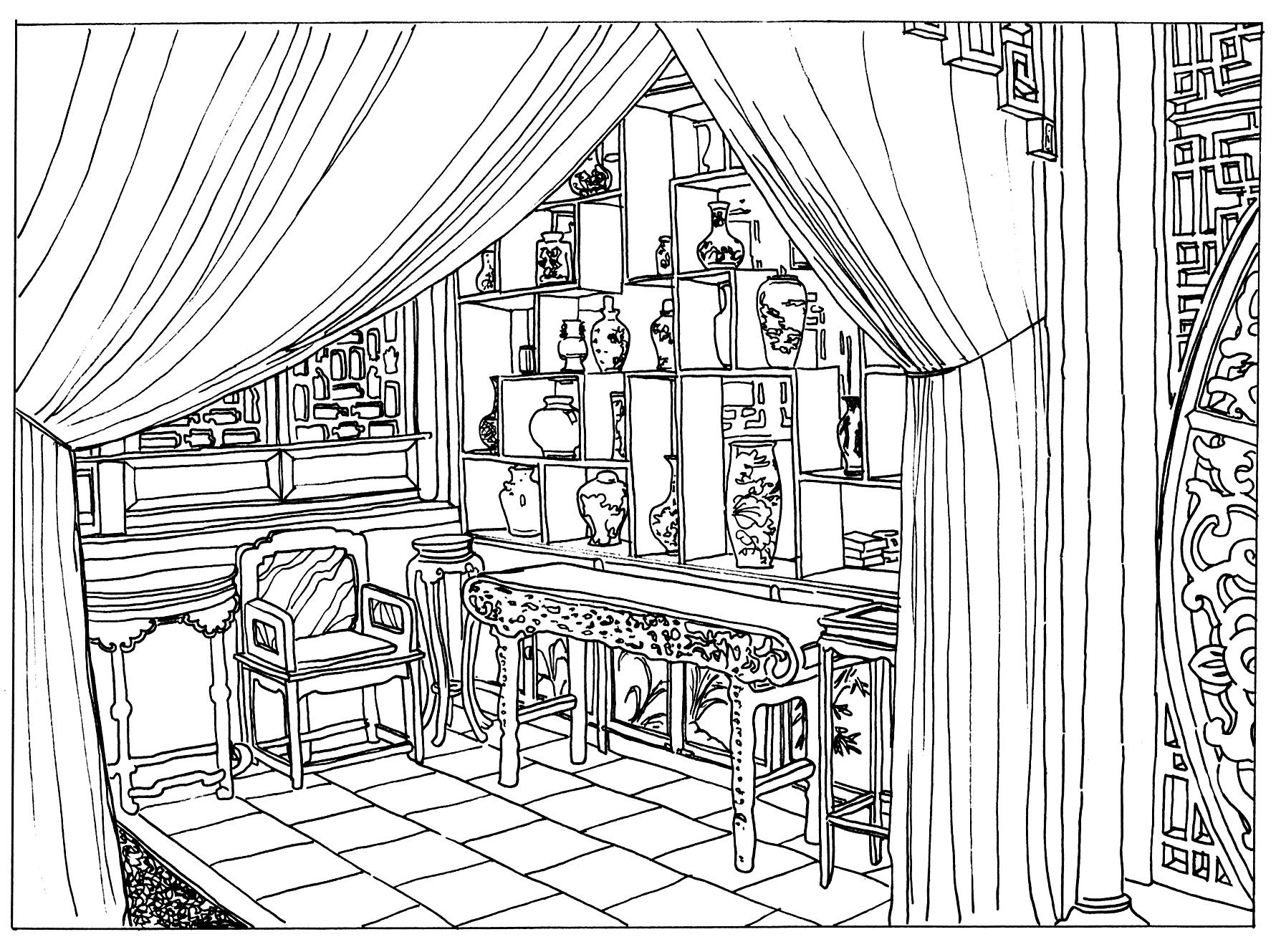

东面两间是书房,格局就疏阔了些,隔断没有西间那样固定,基本上是靠花罩分隔空间。在次间与明间的花罩入口处,摆着一座屏风,以防室内一览无余,缺乏层次感。梢间是宝玉书房,满屋都是书架。此间有门可通往后院,挂着“葱绿撒花软帘”,刘姥姥酒醉糊涂,误打误撞,正是从这后门进来的。进来时只见一个女孩儿满脸含笑迎将出来,刘姥姥“跟她嘀咕半日不见答应,便赶上来拉手,却咕咚一声撞到板壁上,细瞧瞧才看出是一幅画,活凸出来的一样,却又是一色平的”,则见后门入口处是一幅油画仕女图。

怡红院房门入口处的油画

怡红院室内整体设计极尽新巧奢侈之能事,更弥漫着欲望的风流淫靡之气,宝玉所居可谓是红尘中第一等繁华地了。宝玉却是这繁华地的第一个离经叛道者。他与自己所居的空间形成了一种张力关系,这种张力源自他常怀有好景不常、乐极生悲的哀感,这哀感使他珍惜花与女儿等一切美好而短暂的事物,并将他远远地从那些淫滥的欲望里头推开。

花落水流红,闲情万种

怡红院里花最多。李纨说:“单只说春夏天,一季玫瑰花,并那篱笆上的蔷薇花、月季花,宝相、金银藤等类……”(第五十六回)月洞门外是一片碧桃花林子。篱笆下是玫瑰花丛,五儿一径到了怡红院门首,“只在一簇玫瑰花前站立,远远的望着”(第六十一回)。院子里植着数本芭蕉和一株西府海棠。平常还在玉盆里栽花的,第四十四回里宝玉便将盆内开的一支并蒂秋蕙,用竹剪撷了下来,簪在平儿的鬓上,一腔爱惜的心肠活凸纸上。

宝玉更有用花研制脂粉的癖好,最善闺阁中事,更喜分赠出去以作养女儿容颜,仍于第四十四回安抚平儿时最见一斑:

宝玉忙走至妆台前,将一个宣窑瓷盒揭开,里面盛着一排十根玉簪花棒,拈了一根递与平儿,又笑向他道:“这不是铅粉,这是紫茉莉花种,研碎了兑上香料制的。”平儿倒在掌上看时,果见轻白红香,四样俱美,摊在面上也容易匀净,且能润泽肌肤,不似别的粉青重涩滞。随后看见胭脂也不是成张的,却是一个小小的白玉盒子,里面盛着一盒,如玫瑰膏子一样。宝玉笑道:“那市上卖的胭脂都不干净,颜色也薄。这是上好的胭脂拧出汁子来,淘澄净了渣滓,配了花露蒸叠成的。只用细簪子挑一点儿抹在手心里,用一点水化开抹在唇上;手心里剩的就够打颊腮了。”平儿依言妆饰,果见鲜艳异常,且又甜香满颊。

这等别致笔墨,最见得宝玉实是第一等护花爱花之人,第一等怜香惜玉之人。七八岁时他便语出惊人,说:“女儿是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉。我见了女儿,我便清爽,见了男子,便觉浊臭逼人。”于是大观园萦纡宛转一条沁芳溪,终究在怡红院里收束,才算是得其所了。

掀开葱绿撒花软帘,从正房的小门出去,就到了怡红院的后院。沿着石子甬路,转过花障,则见青溪前阻。沁芳溪是从会芳园的北拐角墙下引来的活水,流到东北角的沁芳闸桥处,再向西流过萝岗石洞,引到稻香村,开一道岔口,流往西南方向。溪水主流和支脉最后在怡红院重新汇聚,仍旧合在一处,从墙下出去。怡红院中一带水池,有七八尺宽石头镶岸,里面碧波清水,上面有块白石横架。第三十回宝玉淋雨赶回怡红院,不想水沟堵了,雨水积在院内,丫鬟们把些绿头鸭、花鸂、彩鸳鸯等捉的捉,赶的赶,可见池中还养着这些彩色斑斓的小动物。

“沁芳溪”这一名称便体现了水和女儿圆融一体不可拆分的意义。水就是女儿,女儿就是水,这一意象本身就生出丰厚的诗意深情。女儿们拥有水的生命特质,洁净、自然、风情万千,其柔曼的姿容,清洁的品格,清秀的性灵,脱俗的精神和灵动的才华,在在是水的意象,其如夏花一般绚烂的青春和落红一样静美的生命,最终都付与这道流水。

唯有宝玉懂得她们,因为懂得,所以这样慈悲。他自然只认黛玉一个是精神上的知音,痴傻疯狂,闹出多少赌誓凄绝的话来,烟消云散,也要追随她而去,痴情一至于此。涂瀛赞贾宝玉:“宝玉之情,人情也。为天地古今男女共有之情,为天地古今男女所不能尽之情。天地古今男女所不能尽之情,而适宝玉为林黛玉心中、目中、意中、念中、哭泣中、幽思梦魂中、生生死死中悱恻缠绵固结莫解之情,此为天地古今男女之至情。惟圣人为能尽情,惟宝玉为能尽情。负情者多,微宝玉,其谁与归?孟子曰:‘伯夷,圣之清者也。伊尹,圣之任者也。柳下惠,圣之和者也。’我故曰:宝玉,圣之情者也。”

但宝玉这一“圣之情者”,却并非单为黛玉所设,也非只为他一己的爱情所设。宝玉实在是一切女儿的知音。“无故寻愁觅恨,有时似傻如狂。”这愁与恨,傻与狂,是因为他看到女儿生命的凄凉、苦痛、没有出路,自己也只是一个偶然,一个徒然,无力解放她们,也无力施以援手,只能眼睁睁看着“飞鸟各投林”,唯有“悲金悼玉”而已。纵然是替她们当差服役,为她们焚香祭奠,又能如何?丝毫触动不了她们滑向各自深渊的命运。何况,他连自己都拯救不了……但女儿们又何尝真指望宝玉来援救她们呢?只得了这样一颗真心来贴近和理解便已是足够了。

迎春出嫁后,宝玉天天到紫菱洲一带徘徊瞻顾,惋惜二姐姐结束闺阁生活,从此前途莫测;闻邢岫烟受聘,又立在杏子荫下,感慨万般。他为香菱替换石榴裙;为受辱的平儿梳妆打扮;为彩云埋赃,以维护探春的自尊;为藕官隐瞒烧纸钱事;为龄官遮雨,忘了自己湿透;探望垂危的晴雯,一篇《芙蓉女儿诔》,哭出所有女儿的可怜。“女儿”是终极上的真善美,是宝玉视为神祇供奉起来的圣物。他为这世界没有真善美而只有势利愚蠢感到痛心。沈从文说:“我看久了水……对于人生,对于爱憎,仿佛全然与人不同了。我觉得惆怅得很,我总像看得太深太久,对于我自己,便成为受难者了,这时节我软弱得很,因为我爱了世界,爱了人类。”这一丝款曲倒与宝玉有些暗通了。宝玉因对女儿的爱,而对身边人都有这样一些模糊的爱,与身边的小厮和外面的朋友,都是一般怜惜和友善的。只是他的经历太过惨烈,对比太过犀利,皈依佛门才成了他对他所爱的一切最大的祭奠和补偿。

宝玉虽与秦可卿、袭人有过身体的接触,但他却决不是那种“悦容貌,喜歌舞,调笑无厌,云雨无时,恨不能尽天下之美女供我片时之趣兴”的“皮肤淫滥之蠢物”。根底上,宝玉是纯真的、唯美的。警幻仙姑称他为“意淫”,并告诫他:“‘意淫’二字,惟心会而不可口传,可神通而不可语达。汝今独得此二字,大闺阁中,固可为良友,然于世道中未免迂阔怪诡,百口嘲谤,万目睚眦。”因对女性的欣赏、审美与维护,本身就是大逆俗世之所为的,就是为天下先的“破天荒”。仙姑并未深入分析这“意淫”二字的具体含义,其实却是基于深刻的理解和同情,而生出一种深沉的博爱与悲悯。所以鲁迅说他“爱博而心劳”。在别人看来固然是近乎疯魔痴傻,宝玉念念的却是永恒的生之悲哀。

落花流水,想来是宝玉最不堪的景象。沁芳溪里落红成阵,他觉得出繁华终将落尽、至美终会凋零的消息。他虽哀痛,又能如何?他只想要“把心迸出来”让女儿们瞧见了,然后若果有造化,就正于此时死了,女儿们哭他的眼泪“流成大河”,将他的尸首漂起来,“送到那鸦雀不到的幽僻之处,随风化了,自此再不托生为人”。女儿的眼泪是世上最洁净最美好的东西,还有什么比被这眼泪流成的大河更值得奔赴呢?这即是对宝玉生命的永恒征召,才是他最好的坟墓和最美的悼文,“只求你们同看着我,守着我”,他就觉得一切都圆满了。得此一死,胜过永生,宝玉之情,圣人之情也。