红断香销竹里馆

雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?

——秦观 《踏莎行》

林妹妹的潇湘馆,就像取了这首词的意境而建——其情,其境,其调,其声色,还有最后那一波三折、一声三叹的疑问……

可堪孤馆闭春寒

潇湘馆隐在一片没遮拦的绿色里,而且毫无争议地,成为这好大一块绿的核心。从大观园的正门走进去,迎面就是藤萝掩映的一带翠嶂,愈古愈苍翠;沿其间小径寻去,便到沁芳溪,溪上一座沁芳亭,环带还有翠烟桥、晓翠堂和滴翠亭,飞檐插空,雕梁画栋,皆在花木翠色之中欲藏还露。翠色逼人而来,要扑湿人的衣服似的,却并非野性十足,倒是一种体贴的温润的绿。这时,一抬头,便能看见前面“一带粉垣”,“里面数楹修舍,有千百竿翠竹遮映”,愈发烘托得这片绿有层次,有质感;偏又是这片绿将潇湘馆护在中间,安谧,孤迥,任谁也侵犯不得。大观园中,潇湘馆就以这样遗世而独立的姿态最先出现。

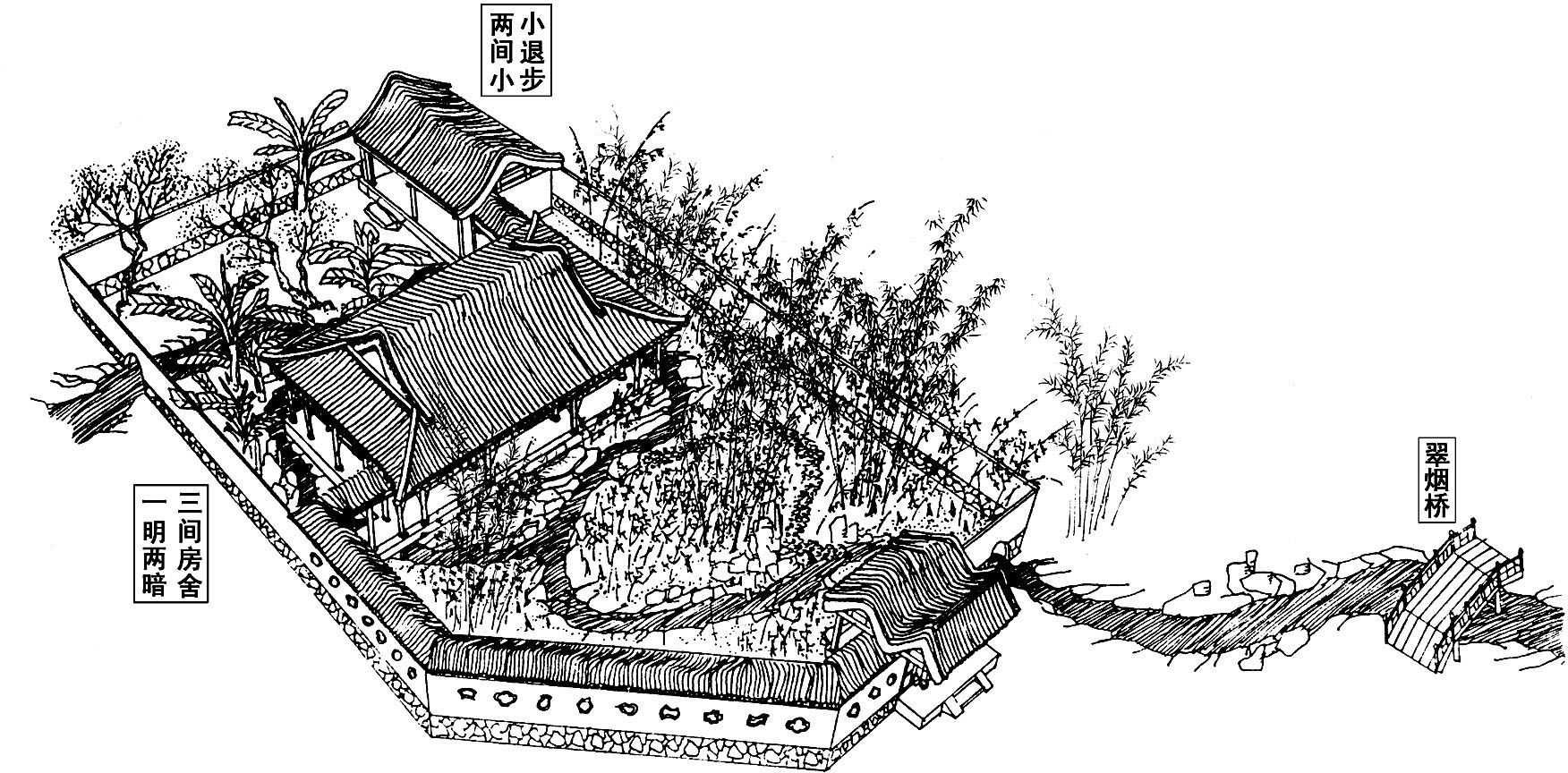

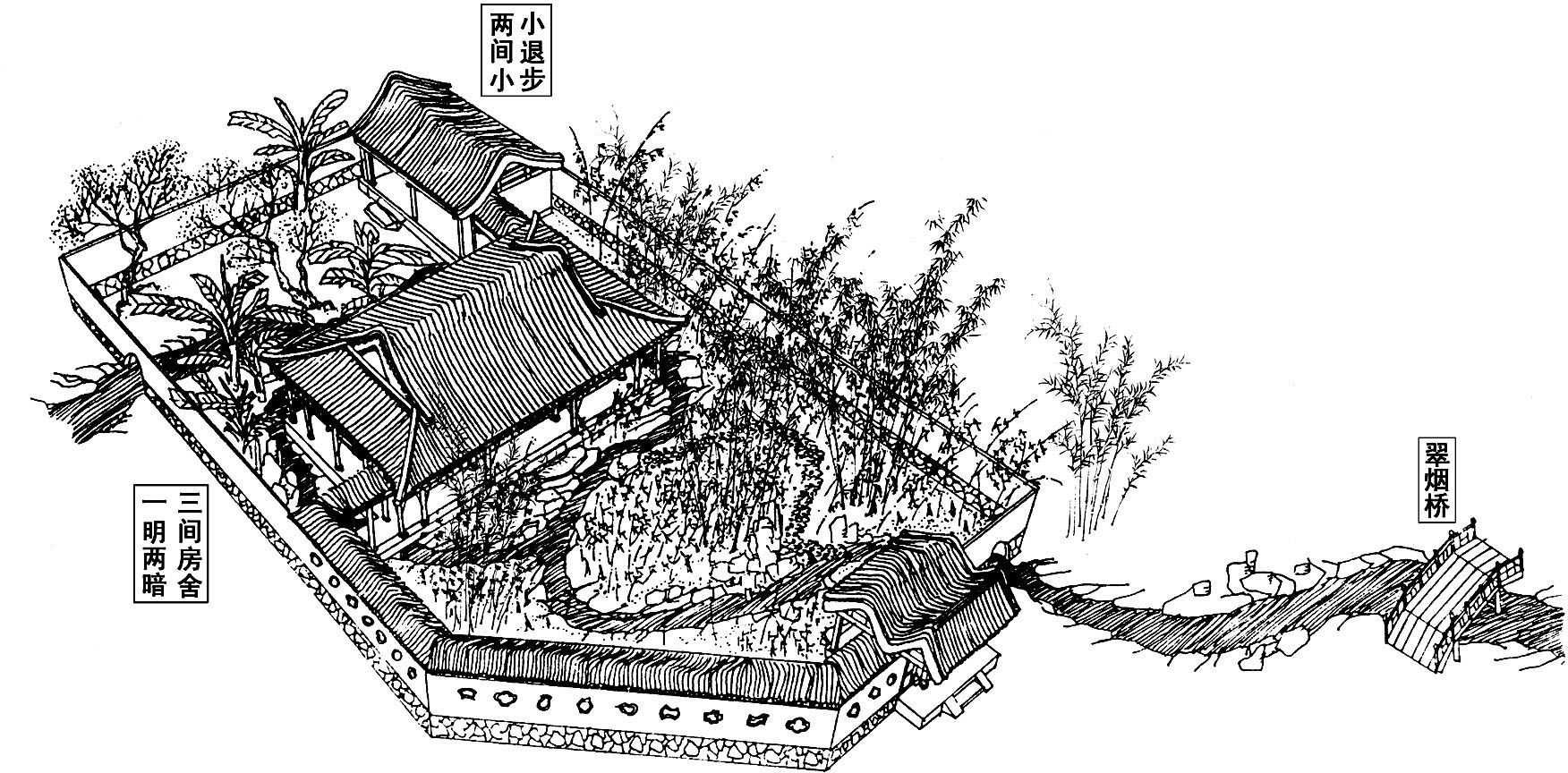

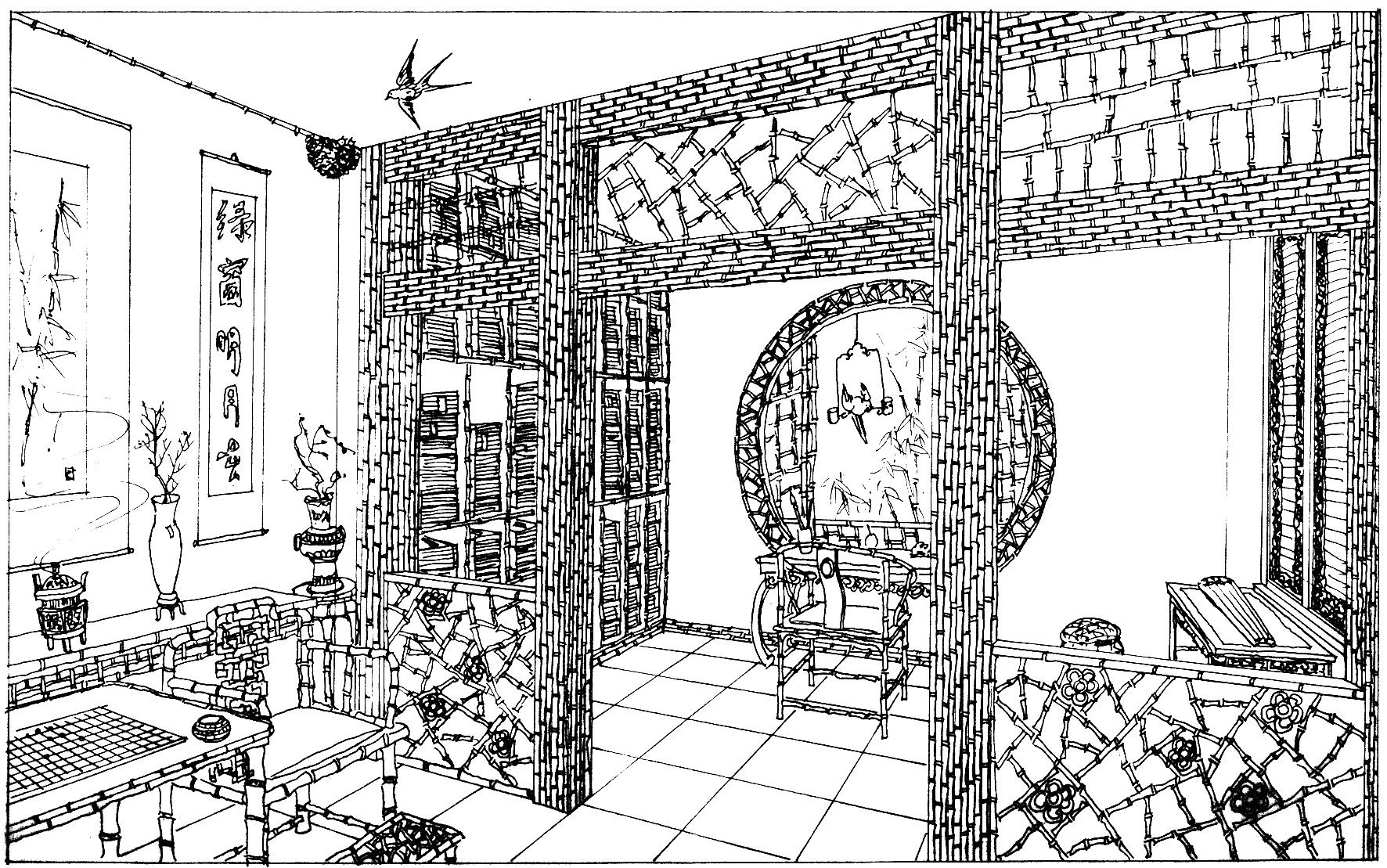

潇湘馆意象图

绕过这一带素白围墙,顶一身浅淡竹影,再往里走,“入门便是曲折游廊,阶下石子漫成甬路”。石子路逶迤宛转地通向正房,也许路面上的素白石子儿会簇拥而堆出若干花纹,若江南许多园林一般,体现一种“零落成泥碾作尘,只有香如故”的意境。纵然只是寻常白石子儿往那儿一搁,嵌住了,不假修饰,也自有它“素面朝天”的真意思。台基“上面小小三间房舍,一明两暗,里面都是合着地步打就的床几椅案”。正房虽是三间,却很小巧,一明两暗,一目了然,空间利用得很紧凑,里头的家具都是精准测量后紧扣着尺寸打造出来的,增一分太长,减一分太短,且只可安置在房间的这一处或那一处,挪移便不妥帖,便乱了秩序。却正是小而自能齐全完备的意思了。

“里间房内又得一小门,出去则是后院”,有两间小小退步,也是小巧模样,可作储物之用,或是丫头的住地。后院生着大株的梨花和芭蕉,梨花如雪般晶莹洁白,纤尘不染,蕉叶如大片绿蜡,舒卷自如,青翠欲滴。后院就被这绿白两色撑满了。墙下又开一隙,注入清泉一脉,水流清浅,“开沟仅尺许,灌入墙内,绕阶缘屋至前院,盘旋竹下而出”。这水正是从沁芳溪引来的,给这极清幽宁静的小小馆舍添了些淙淙声响,也带来几分活泼灵动的意趣。

这些正是大观园建成之初,潇湘馆的第一次不施粉黛的正式出场。

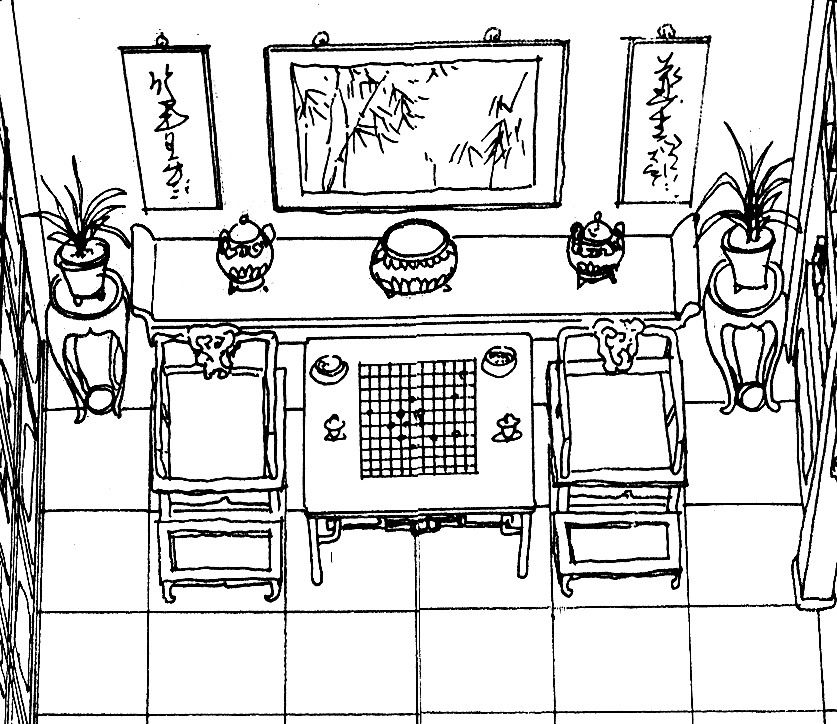

宝玉为此处题联:“宝鼎茶闲烟尚绿,幽窗棋罢指犹凉”,即是说,用宝鼎煮茶已毕,屋子里依然缭绕着绿色的水汽,窗下下罢棋,手指还是有凉意。烟因翠竹遮映而绿,指因翠竹浓荫而凉。不着一竹字,却字字在写竹,处处形容得这竹子的好处。建筑题联,不是单纯的想象附会,必得贴合它所在的建筑风景,有相对坚实的现实依据。由此可推测,此时的潇湘馆内安有门帘,有煮茶宝鼎,靠竹林的窗下有桌椅,桌上摆放棋盘及文房等物什。

宝玉又有题诗:“秀玉初成实,堪宜待凤凰。竿竿青欲滴,个个绿生凉。迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。莫摇清碎影,好梦昼初长。”说的是竹绿如玉,密不透风,以致挡住了溅落到台阶的溪水,阻住了鼎内茶香飘到外面去。竹子的环绕和茂密,使得空间变得愈加幽闭。这里是远离尘嚣、与世无争的,却是隐于市的。它与稻香村的不同在于,稻香村是陶渊明的,更淳朴实在,虽然模仿得有些拙劣;而潇湘馆更是苏东坡的,是文人的精致,是“那人却在灯火阑珊处”的意味。

显然,潇湘馆是专为春夏而生的,也因此像是为男人而生的。春日阳气萌发,见得眼前好光景;夏日翠润绿浓,正是消夏好去处。所以贾政会说这里环境清幽不俗,倒是极合于读书养性的。但到了秋冬日,绿色褪尽,花谢水枯,满目肃杀惨淡,园中皆是阴沉寒凉之气,于女儿家本极不宜,况且居住的又是怯寒体弱的林黛玉呢?她的生命力这样单薄羸弱,恐禁不起这潇湘馆里绿白惨淡的消磨。刘姥姥游潇湘馆时,“只见两边翠竹夹路,土地下苍苔布满,中间羊肠一条石子墁的路”,没留神在苍苔地上跌了一跤。若说翠竹尚是新鲜的、悠游的,苍苔则生生逼出了潇湘馆的凄清和落寞来。若逢了秋雨冬雪,满目萧条,了无一物,恐怕要加倍凄冷。

但黛玉终于还是选定居住在这里——有那么点儿宿命感的,她说:“我心里想着潇湘馆好。我爱那几竿竹子隐着一道曲栏,比别处更觉幽静。”宝玉也拍手道好,却是二人心有灵犀了。宝玉深知黛玉性情品格,倒只有潇湘馆才配得上她去住,尽管它的清冷和岑寂很有可能会加速黛玉病情的恶化,牵绊她的精神,促使身体往更坏处走。

黛玉初来贾府时,众人眼中看她“身体面庞怯弱不胜,却有一段自然的风流态度”,黛玉体态形容天生是竹子的,一般地袅娜绰约。空间不大却清雅脱俗的潇湘馆正契合了黛玉的气质。宝黛初见时,宝玉看她“两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风”,确有竹子“弱不禁风”之态,而“似蹙非蹙罥烟眉”亦有水墨竹子的韵致,眉山一带轻烟渺渺,又或是竹影清浅的样子,过了这带轻烟,才见一双袅袅不尽含情目。黛玉禀赋这清纯出世的气质,眼睛却泄露了绛珠仙子五内郁结着的缠绵不尽之意。也许正是这含情双目,才让宝玉辨认出卿卿本是一路人。也正是这样“闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风”的模样,才合了潇湘馆这么一个清幽甚至有些寂寥的去处。

“哪里像个小姐的绣房”

散寄之居曰“馆”,可以通别居者。多是用来临时供客人居住的地方,后来书房也有称“馆”的。一来这与黛玉寄居者的身份十分符合,二来潇湘馆中的陈设也贯彻着书房的成规,书卷气倒比闺阁的绚丽之气更重了。

对于潇湘馆室内格局的描述,书中并未像众人及刘姥姥进入怡红院一样,进行深入细致的描述,更多是随着故事的发展,在需要时捎带一笔,因此潇湘馆是被拆散了的,落花一样散落在各个章节的片段里。

第二十七回:“把屋子收拾了,撂下一扇纱屉;看那大燕子回来,把帘子放下来,拿狮子倚住;烧了香就把炉罩上。”

第三十五回:“一进院门,只见满地下竹影参差,苔痕浓淡……黛玉便令将架摘下来,另挂在月洞窗外的钩上,于是进了屋子,在月洞窗内坐了……只见窗外竹影映入纱来,满屋内阴阴翠润,几簟生凉,……便隔着纱窗调逗鹦哥作戏。”

第四十回:“林黛玉听说,便命丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下首,请王夫人坐了。刘姥姥因见窗下案上设着笔砚,又见书架上磊着满满的书。”

第五十二回:“宝玉听了,转步也便同他往潇湘馆来。不但宝钗姊妹在此,且连邢岫烟也在那里,四人围坐在熏笼上叙家常。紫鹃倒坐在暖阁里,临窗作针黹。一见他来,都笑说:‘又来了一个!可没了你的坐处了。’宝玉笑道:‘好一幅冬闺集艳图!可惜我迟来了一步。横竖这屋子比各屋子暖,这椅子坐着并不冷。’说着,便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅上。因见暖阁之中有一玉石条盆,里面攒三聚五栽着一盆单瓣水仙,点着宣石,便极口赞道:‘好花!这屋子越发暖,这花香的越清香。昨日未见。’”

第六十四回:“又听叫紫鹃将屋内摆着的小琴桌上的陈设搬下来,将桌子挪在外间当地,又叫将龙文鼒放在桌上,等瓜果来时听用……走入屋内,只见黛玉面向里歪着……一面搭讪着起来闲步,只见砚台底下微露一纸角,不禁伸手拿起。”

第六十七回:“旁边紫鹃将嘴向床后桌上一努,宝玉会意,往那里一瞧,见堆着许多东西……宝玉忙走到床前……”

从这些零散的描述中,我们捕捉到一些信息:潇湘馆的窗是支摘窗,其中有一月洞窗;室内书架上放满了书籍;有放置古琴的琴桌。这些自然是不全面的,远不是古代小姐闺房的全部陈设,仅是情节发展带出的几件常用物什。这些物什间接透露着黛玉的生活景况和情趣。比如,暖阁中放着单瓣水仙,水仙亭亭净植在玉石的条盆里,而不是紫砂盆或陶盆——因要的不是古朴浑厚,古朴浑厚原不是黛玉的情操。黛玉不是厚重的,而是犀利晶莹,是轻的一极。玉石的洁净与清透,愈托着这水仙卓荦而不群,遗世而独立,直要化成一片烟羽化而去了,正是黛玉身上才有的。盆中又点着宣石,按明代造园家计成《园冶》所载:“宣石产于宁国县所属,其色洁白,多于赤土积渍,须用刷洗,才见其质。或梅雨天瓦沟下水,冲尽土色。惟斯石应旧,愈旧愈白,俨如雪山也。”宣石愈衬得这玉石与水仙的清透来得凛冽和锋利。又传说水仙是娥皇女英的化身,舜南巡驾崩后,二女双双殉情。上天垂悯,将二人魂魄化为江边水仙,她们从此成为水仙花神。真真曹雪芹费尽心血都在经营潇湘馆上,他是如此疼念黛玉,为她建一座专属的玲珑的潇湘馆,栽满修竹幽篁不说,便是寻常冬日里的花,其他的花总不能够配得上黛玉的德行,竟是非水仙莫属了。仿佛是不经意的,却再合适不过,再熨帖不过。室内虽暖,水仙只愈发是清了,外界再如何变化,仿佛也只是黛玉的陪衬。花开也是淡,人也只是淡。

潇湘馆暖阁中的水仙盆景

在后四十回中,只有第八十九回对潇湘馆室内作了描述:

宝玉走到里间门口,看见新写的一付紫墨色泥金云龙笺的小对,上写着:“绿窗明月在,青史古人空。”宝玉看了,笑了一笑,走入门去,……一面看见中间挂着一幅单条,上面画着一个嫦娥,带着一个侍者;又一个女仙,也有一个侍者,捧着一个长长儿的衣囊似的,二人身边略有些云护,别无点缀,全仿李龙眠白描笔意,上有“斗寒图”三字,用八分书写着。

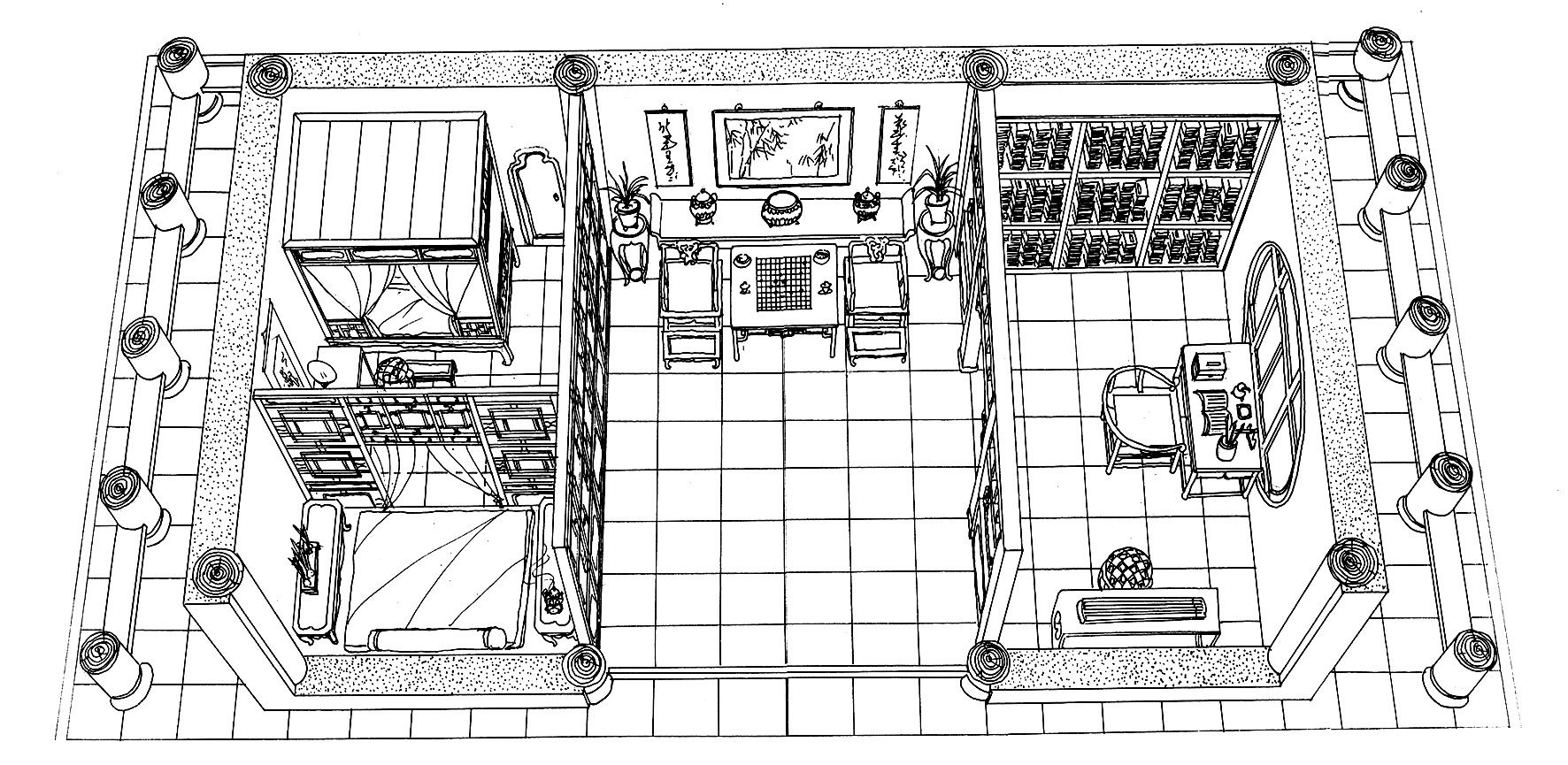

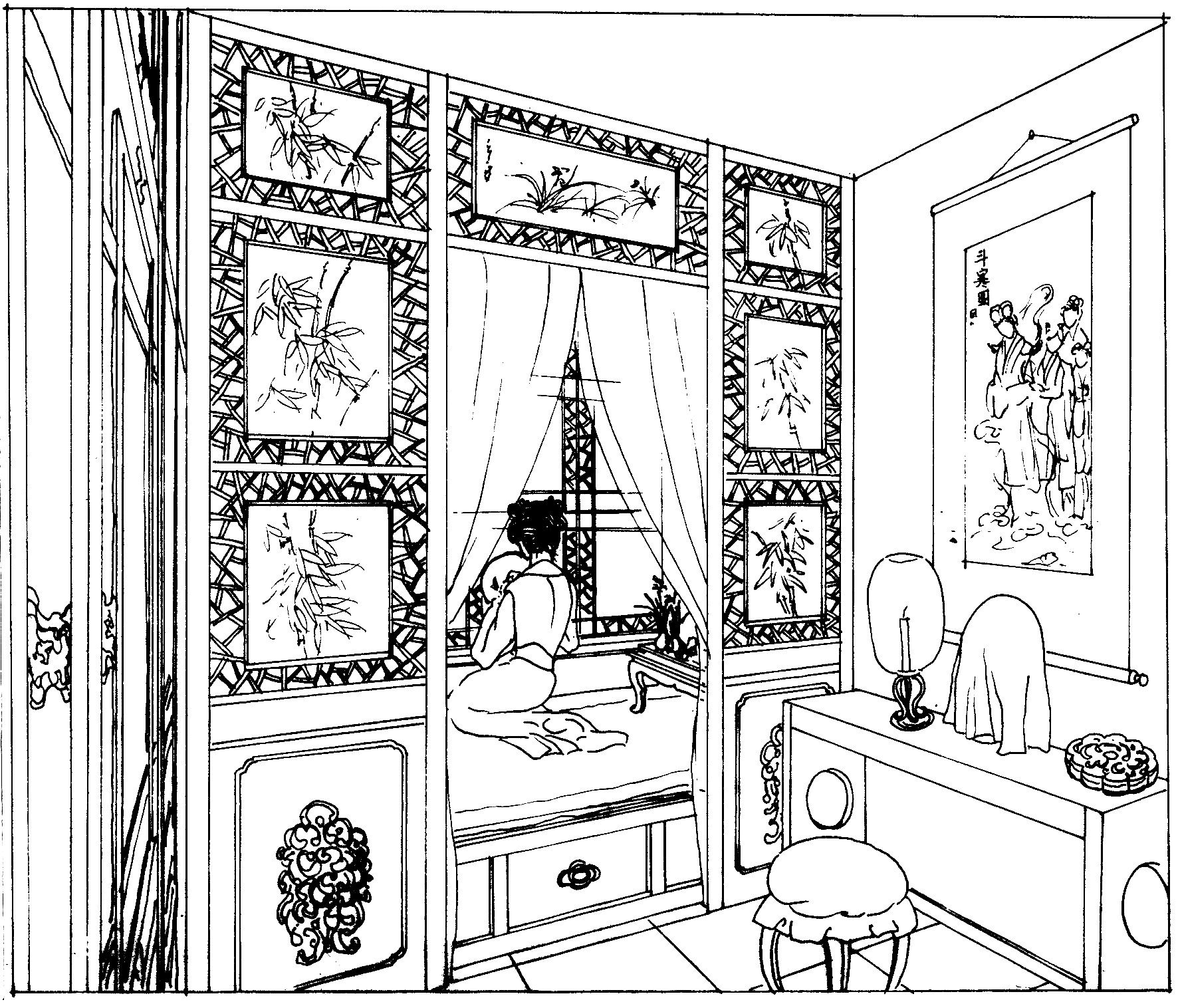

黛玉室内陈设示意图

这样的画幅,倒不至于影响曹雪芹原本心象中的潇湘馆格局;不过潇湘馆的格调是幽迥清雅,因此画幅倒以山水为上,其次是花木竹石,人物、仕女则等而下之了。何况黛玉的绣房应该“更像公子哥儿的书房”,女子绚丽缠绵之气几乎全无。这画中广寒宫的嫦娥,虽与幽闺寂寞的黛玉相仿佛,格却并不高的。

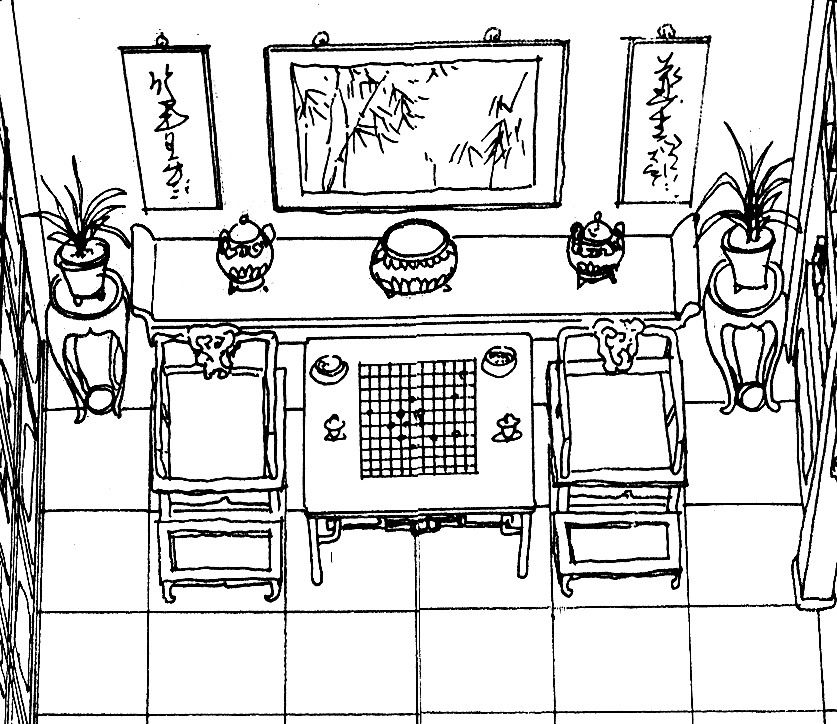

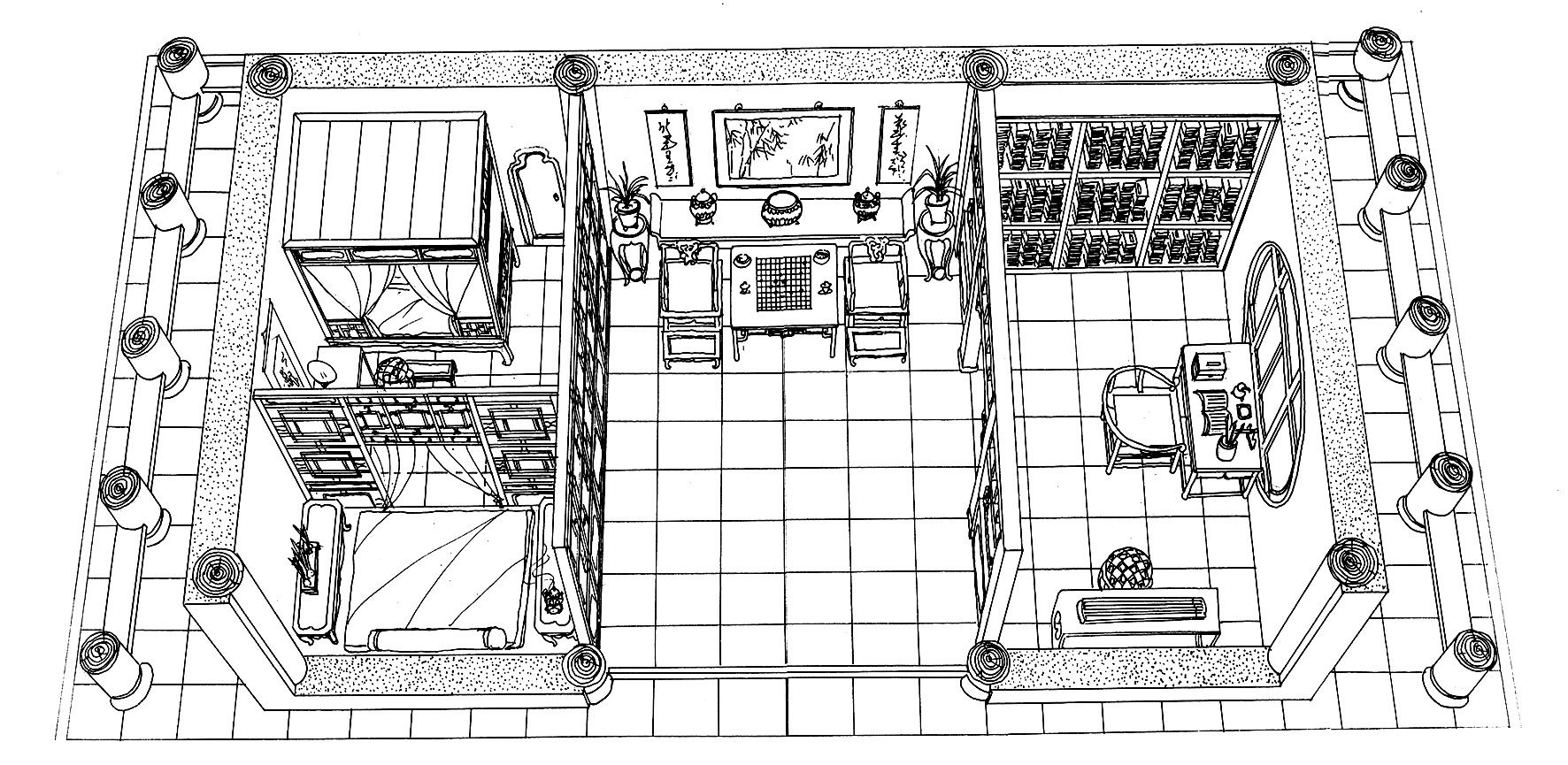

潇湘馆正房是小小三开间,一明两暗,中间是明间,是正厅。一般屋宇开间数是单数,正中一间最阔,是为明间。因前后常施以落地槅扇(形似长窗),若拆除则完全透空。暗间在明间两侧,也称次间。窗下有墙,背面甚至是封闭的,是为居室,其面阔较之明间要小。明间即是堂屋,供接待宾客、行礼仪、祭祖先神佛之用,因此相对来说私密性少,公共性更强。《红楼梦》里没有描述过潇湘馆客厅陈设,当是并无特意出新之处,黛玉并非标新立异之人,何况又是寄居者,应当不会擅自做主更改陈设。再加上“椅案合着地步打就”,挪移折腾的可能性不大。

考虑到大观园是综合了私家园林与宫廷宅院的功能而建,潇湘馆的正厅多是固定陈设,如一桌两椅一条案,案上放着二三古玩如瓷器、金银器、珐琅器、玻璃器皿或精致小座钟之类,案上垂下山水或花木图轴或书法尺牍,案两旁或有一花几,花瓶里插着时鲜的花卉,一香几,金兽小香炉时时吐着香烟。中央或许有阔矮茶几,其上置一宝鼎,可为烹茶之用。桌前青石地面,也许会铺一张毡毯。正厅靠墙一侧或许会竖一架多宝格,放着山石盆景或古董玩意儿,也可能会搁上数本古旧版本的旧书,另一侧则有可能摆放一几两圈椅,以为待客之用。

潇湘馆正厅示意图

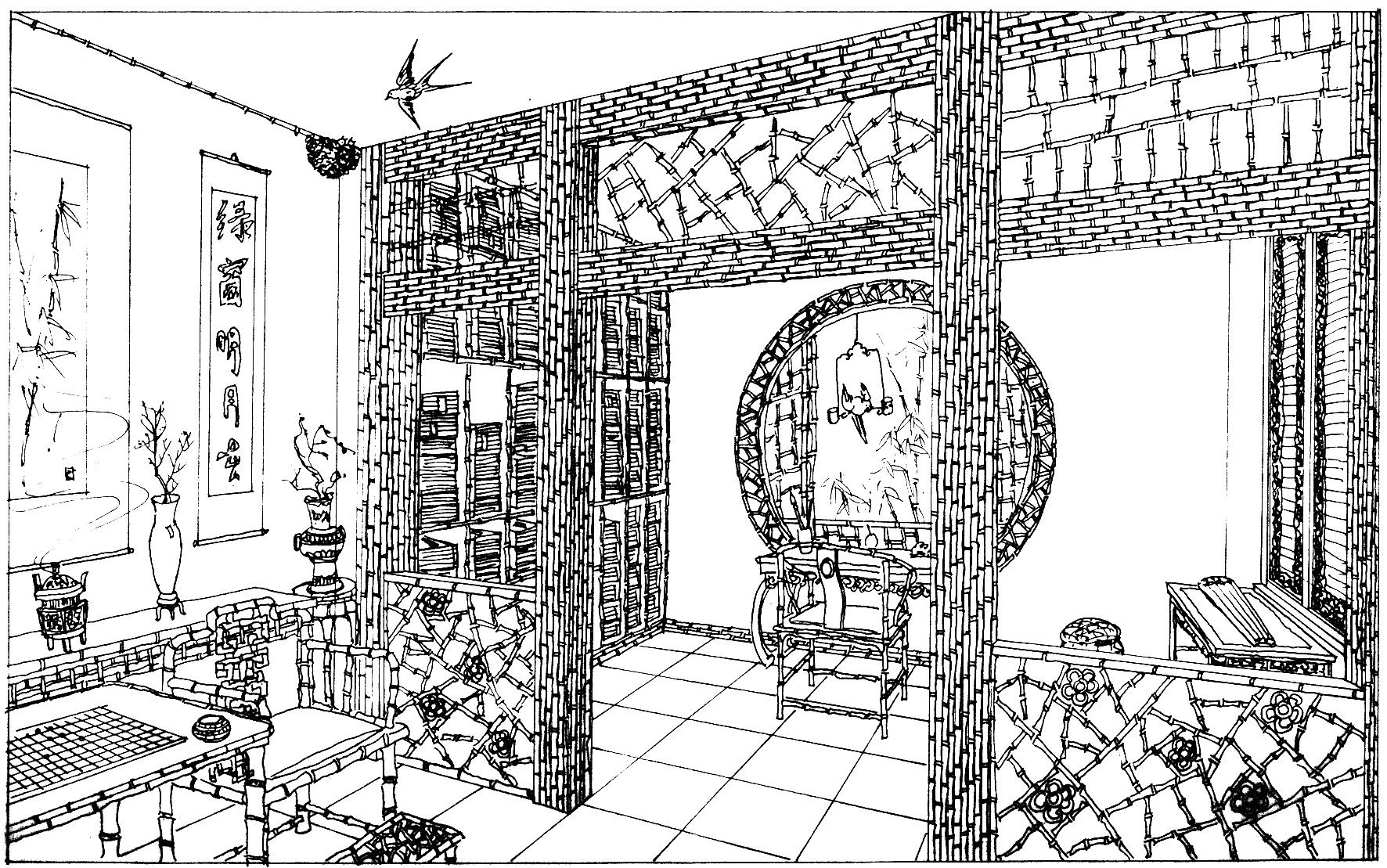

东边一间是书房,墙上开了一扇月洞窗,糊上了碧绿色的纱,光从外面进来,被碧纱过滤,成绿莹莹的了。竹影倒映在纱窗上,屋子里翠色生鲜,夏日避暑是好的,平时便有些凉。贾母带着刘姥姥来参观时,见窗上纱的颜色旧了,便和王夫人说:“这个纱新糊上好看,过了后来就不翠了。这个院子里头又没有个桃杏树,这竹子已是绿的,再拿这绿纱糊上反不配。”最后老祖宗做主,要将这碧纱换成银红色的“霞影纱”,纱轻软温厚,色泽鲜亮,倒也是万绿丛中一点红的趣味,且给这满庭萧萧之气带来些暖意,冲散些寒气。这自然是老太君对黛玉的体贴怜恤之情。

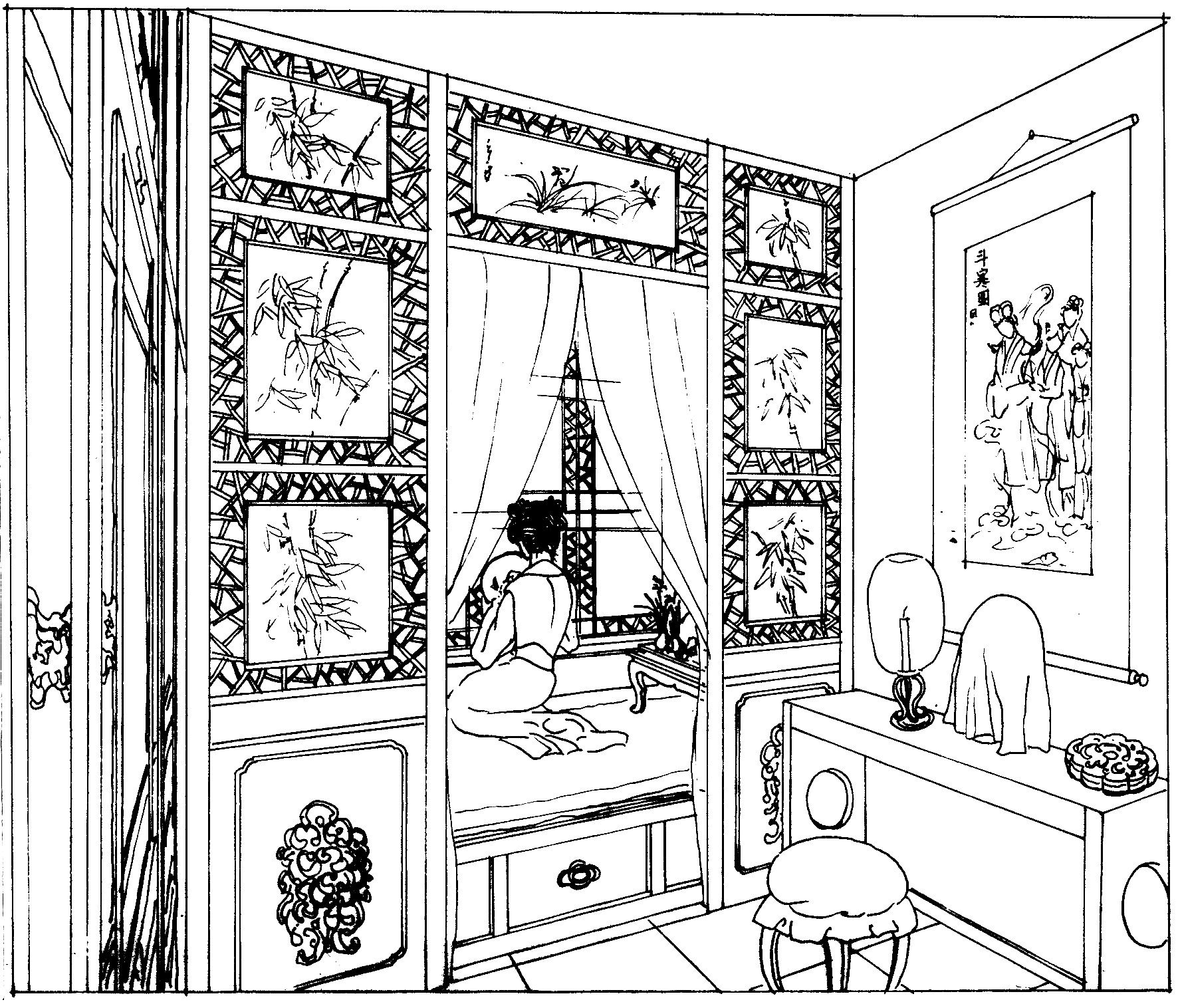

潇湘馆东间陈设

窗下设一案,一椅,也许还有脚凳,供歇足用。案上整齐放置着笔、墨、纸、砚、笔洗、水丞等文房,又或有笔筒、笔屏等书案陈设,都是极精致的,用途之外,也是小小欣赏品。旁侧设琴桌或琴几,放着古琴,前有琴凳,月光好的时候,可以搬移到窗下抚琴。

一侧是书架,垒满了书籍,刘姥姥跟着贾母来参观时曾说过:“这那里像个小姐的绣房,竟比那上等的书房还好。”这书房一般的绣房,正是黛玉与其他闺阁女子最大的不同。黛玉更多的精神,都用在读书写诗上了,这是保持她精神独立、高洁的重要缘由。阅读和写诗,使她从内心里剖析和看清自己,从而坚守自己。这样的满园竹影里,若无诗书万卷,自然是消减了几分好颜色的。无竹使人俗,无书就更说不上雅了。琴棋书画,是黛玉内在的修为,而潇湘馆的竹影水香,则在在烘托着黛玉的书卷气和锦绣才。一般书房中多有一短榻,如贵妃榻之形制,可供读书倦卧,想黛玉端正模样,当不会如此拖沓疲散。书架外,也可能还有书橱,阔而不深,有更多的书藏于其中。

西边一间是卧房,暗间,又靠南隔出小间,内设炕褥。两边安上槅扇,上边安横眉,形似床帐,是为暖阁。暖阁炕上有炕桌,桌上可放置茶具、桌灯等日用品。炕上铺着毡子和褥子,摆着靠背和迎手。照贾府的奢华和黛玉的挑剔,这些丝织品虽然看上去颜色清淡,半新不旧,却绝对都是高档不俗的。此外日常还会置备唾盂、如意、香囊等日用品。炕上一头会摆着一小橱柜用来储物,香扇、手炉、香炉等都收在里边;也可以是小多宝格或小炕几。另一头则是小小条案或炕几,放着珐琅瓶、盆景等清玩。冬季时,宝玉来凑“冬闺集艳图”,看到的那盆栽着水仙和宣石的玉石条盆,就应该是放在这条案上的。

暖阁与床榻间尚有一些距离和空间,也是需要精心填补的。靠墙正对门处或可放置一长条案,放有瓷瓶器皿,案后墙上则悬挂画幅或书法。然后北边则是黛玉帷幕低垂的架子床。富贵人家闺房中多置办架子床或拔步床,多红木制成,花纹精致优美,将床帏向两侧搭起,床上铺设着毡毯和锦褥,横陈素雅花被。床头有梳妆台,摆着镜台、胭脂水粉等梳妆用品。虽然书中没有提及,我猜想架子床距离北墙应还有一定的空间,不大,为外人所不至,放置着熏炉、衣架、箱奁之属。室中清洁雅素,绝无花哨繁缛之意。

潇湘馆西厅的暖阁

潇湘馆正房三间充满幽人独往来的气息。常人都是要春,要暖,要人间四月天的,幽人却都是孤独的,不合群,茕茕于世。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹

潇湘馆,原名“有凤来仪”。传说凤凰以竹实为食。《庄子·秋水》曰:“南方有鸟,其名鹓 ,子知之乎?夫鹓

,子知之乎?夫鹓 ,发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。”这暗地里关联起了黛玉精神的高贵与优美。

,发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。”这暗地里关联起了黛玉精神的高贵与优美。

省亲之时,元春将其改名为“潇湘馆”,直截了当点明馆中最显著的特点:竹多。庚辰侧批道:“此方可为颦儿之居。”颦儿之居,当然要与众各别。潇湘馆是整部《红楼梦》中唯一有竹子而且竹子格外修美的地方。

而这竹子,恰可比为黛玉的化身,及她一世情情的见证。竹“群而不党,直而不挠,虚乎有容,洁然自高,溪壑幽闲足以遂其性,霜雪严寒不能变其操”,竹的外形和神韵,无不与黛玉交融、叠印。黛玉的纤细袅娜,正如竹之修长摇曳。竹貌似脆弱,内中却有无限刚强,是能耐得风刀霜剑的,黛玉虽然感叹“明媚鲜妍能几时”,但也还是坚守住自己清高孤傲的禀性,对自己所爱所珍视的从不让步,对俗世的熙熙攘攘看得也很淡,为的只是自己的心。黛玉与竹的精神气质如此相通。

竹石图(清·郑板桥)

黛玉祖籍姑苏,家住扬州城,虽非来自钟鸣鼎食之家,却也出于诗礼簪缨之族。先祖曾世袭列侯,父亲林如海乃是前科探花,自然是饱读诗书、满腹才情,官至兰台寺大夫,又被钦点为扬州巡盐御史,也是仕途经济上一流人物。黛玉母亲贾敏即是贾府史老太君的女儿,贾政的妹妹。林如海子息不旺,三十多岁才有一个庶出的儿子,偏又在三岁时暴卒,膝下荒凉,便将嫡出的黛玉视同珍宝,从小教她诗书道理。黛玉又生得七窍玲珑,极是灵透,很有作诗的本事。母亲去世后她别父进贾府,与宝玉一同在贾母处偃卧起居。待父亲辞世后更是长住大观园,日与宝玉和诸姐妹同处,与宝玉爱情成熟,从此更是心无旁骛,心心念念都只在宝玉一人,外界风云与琐碎都不在她眼里。她就如馆中翠竹一般,直而不弯,清洁自励。诗歌是她往自己内心深处不尽探索的通道,她穷究钻研的正是她自己。而潇湘馆,就好像是她这一努力的外在象征:看上去是小的、弱的,没有什么声势,也没有任何侵犯性,但内在里什么都是熨帖的,都是完整的,曲折往复里,有她最深处的“幽静”。

于是,潇湘馆成了黛玉在空间上的载体,协助她完成已经被安排好的命运[1]。黛玉的眼泪便是她的命运,从她遇见宝玉的那一刻起,就注定了泪尽而亡的结局,何况宝玉还她以同样的深情,她也算是圆满了。泪痕湿,蛟绡透,潇湘馆里的森森竹子,不知承载了黛玉春夏秋冬多少泪珠儿。结海棠社时,探春说:“当日娥皇女英洒泪竹上成斑,故今斑竹又名湘妃竹;如今他住的是潇湘馆,他又爱哭,将来他那竹子想来也是要变成斑竹的,以后都叫他做‘潇湘妃子’就完了。”黛玉默许了。大概正是命运暗中发出的神秘信号。传说尧有二女,长曰娥皇,次曰女英,姐妹同嫁舜为妻。舜父顽,母嚣,弟劣,曾多次欲置舜于死地,终因娥皇女英之助而脱险。舜继尧位,娥皇女英为其妃,后舜至南方巡视,死于苍梧。二妃往寻,泪染青竹,竹上生斑,因称“潇湘竹”或“湘妃竹”。二妃亦投湘江而死。因而,后世以“潇湘”指斑竹,也泛指竹。这一古老的传说也成为黛玉命运的谶语。

潇湘馆谐音“消香馆”,仿佛是个偈子,从一开始就昭告着黛玉的命运。潇湘馆不仅成为黛玉安身立命之处,成为林黛玉歌与哭、爱与恨、生与死的场所,还逐渐完成自己的成长,与黛玉的生命和宝黛的爱情命运逐渐融合成一体。

春天,潇湘馆中“好竹千竿翠,新泉一勺水”,天然适宜发生好事情。宝黛二人的爱情明朗后,就如竹子萌发一般,在这个春天萌出一些很有趣的新竹来。宝玉病初愈,出来散心,信步来到一个院门前,只见“凤尾森森,龙吟细细。举目望门上一看,只见匾上写着‘潇湘馆’三个字。”(第二十六回)是心不在焉?还是心在不自觉中为他做了主?“凤尾”常来代指竹叶,喻其形状修长美好。“龙吟”则多形容竹管做成的箫笛。虽只是简单的八个字,却将竹的外形、色彩和声音都点到了,烘出来一片春日的和煦与静谧。宝玉进门,“只见湘帘垂地,悄无人声。走到窗前,只觉一缕幽香,从碧纱窗中暗暗透出。”窗裹碧纱,暗递幽香,其后幽幽传出黛玉“每日家情思睡昏昏”的娇音,情皆融化在景里,演绎出这一对小儿女的痴顽。

之前贾政一行来视察潇湘馆时,潇湘馆还只是一个机械的物理性的存在,没有个性,也没有灵性,只是在黛玉住进来之后,这些原已存在在那里的景观才鲜活了,生动了,成为一个整体了。而此处,在宝玉目光的流连下,潇湘馆所有的物质元素都因黛玉一声长叹而自行融合和拼接,黛玉赋予了潇湘馆真实的美感和和谐性,潇湘馆越发有了连绵深厚的意致。

第三十五回,潇湘馆的寻常一日,就从黛玉一早站在花荫下、望见贾母等人去看望挨打后卧床的宝玉开始了。她正自伤心,紫鹃来劝她回去休息。“一进院门,只见满地下竹影参差,苔痕浓淡,不觉又想起《西厢记》中所云‘幽僻处可有人行,点苍苔,白露泠泠’二句来。因暗暗的叹道:‘……古人云佳人薄命,然我又非佳人,何命薄胜于双文哉!’……”竹影苔痕本是寂寞,在看到宝玉备受娇宠和关爱之后,潇湘馆里偏于冷色调的景物配置更容易让她生出负面的情绪。她将自己投掷到这样一种缺乏温暖的环境里,拒绝世俗的热闹的幸福。

黛玉在《红楼梦》里是极富理想性的形象,几乎是不食人间烟火的,对外在世俗世界的变化几乎是不经心的,最初来到贾府时的“步步留心,时时在意”早已置诸脑后。宝玉予她的情谊深刻地改变了她,让她更多地生活在一种想象性的完全排他的自我世界里,一种诗意地、凌驾在现实之上的世界里。因此,她大量的时间都用在了自己身上,很多细节都会引发她强烈的感触,这种为别人所无暇顾及的“内在”体验,使她成为大观园里唯一称得上“诗人”的人。她几乎有点躲进小楼成一统的意思,大观园其后发生那么多事件,但黛玉却很少关注。潇湘馆就是她的壳,她缩在里面,只要她的宝哥哥,管他冬夏与春秋。而她的心却因惯于见到世事的无常,正与潇湘馆是一样的冷色调。

从她眼中看过去,都是风刀霜剑严相逼的事实,她从一切的繁华表面看到了底部的荒凉,从万有中看到了无有,从一朵花的枯萎看到了美的易逝和繁华容易逐水流。所以,她才有这样深沉的悲伤,她的时间感比谁都要强的。她葬花,建花冢,觉得无常,其实也是在埋葬自己已经逝去的年华。“进了屋子,在月洞窗内坐了。吃毕药,只见窗外竹影映入纱来,满屋内阴阴翠润,几簟生凉,黛玉无可释闷,便隔着纱窗调逗莺哥作戏,又将素日所喜得诗词也教与他念,这且不在话下。”黛玉当是坐在月洞窗前发了很久的呆,思绪在一种漫漫无边际的荒芜里头,渐渐才觉得凉意袭人了。于是起来逗弄鹦鹉。满地下的竹影,映在纱窗上的竹影,满屋子翠润的竹影,无所不在的竹影将黛玉围在中间,看护着她,渗透到她身体中。

此时纵然有些凄清,但都还是相对安谧温婉的。情节发展至第四十五回,潇湘馆已是秋天,秋天只会给冷色调的潇湘馆带来更加浓厚和凄凉的颓败气息。“不想日未落时天就变了,淅淅沥沥下起雨来。秋霖脉脉,阴晴不定,那天渐渐的黄昏,且阴的沉黑,兼着那雨滴竹梢,更觉凄凉。”彤云压在屋顶的沉黑,雨拍落竹梢的闷声,屋子里凄冷黯然的气息和色调,这一切让潇湘馆显得格外隔绝和幽僻。黛玉果然禁不起这样重重累积的凄清,在潸然中作了首《代别离——秋窗风雨夕》:

秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长。已觉秋窗秋不尽,哪堪风雨助凄凉。

助秋风雨来何速,惊破秋窗秋梦缘。抱得秋情不忍眠,自向秋屏移泪烛。

泪烛摇摇爇短檠,牵愁照恨动离情。谁家秋院无风入,何处秋窗无雨声?

罗衾不耐秋风力,残漏声催秋雨急。连宵脉脉复飕飕,灯前似伴离人泣。

寒烟小院转萧条,疏竹虚窗时滴沥。不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿。

若是潇湘馆如怡红院般有“怡红快绿”的明艳装饰,也许一场秋雨并不会给黛玉带来这样锋利尖锐的凄苦和悲凉。诗中充满萧索不详的阴翳气味,让人不由心里一紧,黛玉生命的秋天已经迫近了。《红楼梦》将潇湘馆与黛玉的命运结合得这样紧,以至于林黛玉从来都是与潇湘馆同时被人们记起和念及。黛玉在潇湘馆里的悲欢,与她生存的这个小小空间密切相关,潇湘馆是她的依靠,也是她的宿命。

在高鹗续的第九十八回与第一百零八回中,潇湘馆愈发凄凉和阴沉了,命运已经垂下漆黑的大幕。“大家哭了一阵子,只听得一阵音乐之声,侧耳一听却又没有了。探春、李纨走出院外再听时,唯有竹梢风动,月影移墙,好不凄凉冷淡。”(第九十八回)撇开情节走向是否符合作者原意不谈,黛玉在潇湘馆里的垂死情态,无疑是贴合得很准确的。一边是笙歌管弦的婚礼,一边是泪尽啼血的黛玉,大喜与大悲,好与了,开始与结束,世界就是这样荒诞。潇湘馆里从未这样安静,听得见竹梢上的风、白墙上移动的月影。潇湘馆里冷透了,炭盆那点微温的火,如何暖得了冰凉的空气?

黛玉死后,宝玉再游大观园,园中花木枯萎,满目凄凉,独有几竿翠竹青葱,正是潇湘馆。昔日花招绣带、柳拂香风的大观园已不复存在,潇湘馆里的翠竹却依然这样顽固地绿着,像黛玉仍在,故人从未远去一样,它在倔强地纪念它的主人,寄托它的悲哀。

就这样,潇湘馆成为林黛玉的另一个“物质性的存在”,黛玉无限丰富的内心都可于潇湘馆中寻找到线索,潇湘馆也使黛玉的品格和情操得以具象化。潇湘馆、竹、林黛玉,三位一体,相互契合,永不能拆开和分离了。

水闲花落两依依

格局虽小,潇湘馆却一应俱全,而且它还是诸钗住所中唯一有沁芳泉的活水流过的院落。宝玉说女儿是水做的骨肉,黛玉便是女儿中的女儿。只是这水“开沟仅尺许,灌入墙内,绕阶缘屋至前院,盘旋竹下而出”,因馆舍不大,故水沟不深,浅漾一层碧色,但已见得作者对潇湘馆的厚爱和慷慨。这洁净清浅的水,又暗示着黛玉的灵秀清明和薄命。

其实除这道曲水,潇湘馆也依旧是承“水”最多的地方,黛玉本人便是草木之人,系甘露浇灌而成,今生便要秋流到冬春流到夏,直至将眼泪流尽。初入贾府时便是泪光点点,当夜便因宝玉摔玉而泪流不止,此后住进潇湘馆,更是见花落泪,临风洒泪,对月伤怀,赋诗也点点是泪痕,《葬花辞》与“题帕三绝”,都是幽闺怨女拭啼痕的创作。“绛珠之泪至死不干,万苦不怨,所谓求仁而得仁,有何怨?!”黛玉的眼泪,是对这个不讲性灵的世界最雍容的拒绝,也使黛玉成为风露清愁、不染尘埃的出水芙蓉。于是,潇湘馆里的雨雪天气也格外多。帘外是春雨沥沥,秋霖脉脉,帘内则泣涕涟涟,“不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿”。一场雨落下,黛玉的生命力便要销蚀几分。

潇湘馆里种植着梨花和芭蕉,这绿白的色调和意境,都是偏于幽冷清寒的。潇湘馆似乎与秦观有深在的缘分,无论是“雨打梨花深闭门”[2],还是“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”[3],都是潇湘馆的意象。潇湘馆是忧郁的,哀怨的,但这忧郁和哀怨却因脱离庸常世故,而变得高贵起来。

潇湘馆的后院,栽着梨花和芭蕉

还有另一种花,虽然不在潇湘馆里种植,因彼此的色调并不配搭,却于说明黛玉极有意义的,那便是桃花了。黛玉的《葬花吟》和《桃花行》,都是为桃花陨落做的长篇歌行,桃花是韶光和朱颜的化身,但却流光短暂,一旦飘零,血色落红,成堆成片,却是触目惊心,便更成了红颜薄命的象征。黛玉是诸钗中对时光和生命感触最为强烈的一个,所以才有了葬花之举,葬花时“独把花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕”,痴情的颦儿,直要将心血都呕出来才可了结。《桃花行》里一段:

胭脂鲜艳何相类,花之颜色人之泪。

若将人泪比桃花,泪自长流花自媚。

泪眼观花泪易干,泪干春尽花憔悴。

憔悴花遮憔悴人,花飞人倦易黄昏。

一声杜宇春归尽,寂寞帘栊空月痕。

如泣如诉、如怨如慕,几成日后的谶语。

潇湘馆总体是“小小的”,这一方面是林黛玉现实生存环境的映射和写照,寄居者的身份,使她的生存空间显得压抑、局促和幽暗。另一方面,因这小,黛玉才愈发“幽深”,向内的挖掘和发现,使黛玉真正成为富贵场中的散人,成为一个关注自我的诗人。“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照”,这些恰也都是潇湘馆所具有的景致和生活。没有人比黛玉更有生命意识了,而月洞窗下的抚琴,作诗,读书,观月,将小小潇湘馆的生活填充到丰盈,开掘到无限广大。

因为对爱要求纯粹,便难免有不虞之隙、求全之毁。“试观两人情意未通以前,黛时时有疑忌心,有刻薄语,这都是放心不下的缘故”,但却并非是黛玉禀赋便狭窄苛刻的缘故。评点家季新接着说:“及至《诉肺腑心迷活宝玉》一回之后,黛知宝心,宝知黛心,黛之情已定,自此心平气和,以后对于宝玉没有一点疑心,而对于宝钗诸人亦忠厚和平,无一此从前刻薄尖酸之态。其爱情之纯挚,心地之光明,品行之诚悫,胸怀之皓洁,真正不愧情界中人。”

其实,若不深入体察,是不能解这样一个黛玉的。守卫世俗生活秩序的是宝钗,因此宝钗身上集萃了诸多现实生活规则所要求的特质,黛玉以她的禀性和情操,恐终生都将被摒弃于世俗幸福之外,她容不得庸常和琐碎,只能与宝玉在精神的自由国度里恋爱,正是缥缈世外一仙姝,四顾茫茫都不见。潇湘馆是她的根据地,她在这里实现了她的木石前盟,谁说木石前盟就一定要结成夫妻?其实,宝玉施深情于黛玉,两情怡然相悦,黛玉就已经了结了木石前盟的因缘。另外,黛玉也只是曹雪芹的一个理想,是超凡脱俗的,永远不要想着将她放到地面来,她始终只能是高高在云端的,可远观而不可亵玩的,拒绝俗人的意淫,俗人可意淫的不过是宝钗罢了,宝钗是他们够得着的高度,而黛玉则远远在更高处,本身就拒绝被俗世认同和把玩,她就是那么的有锋芒,是高纯度的光,不容你有任何猥亵的眼神、拿任何世俗功利的想法来对待她。她是无法被世俗化的,也就无法拥有世俗的幸福。

这样一个本是世外人的黛玉,在潇湘馆自己开辟出的精神空间中自由自在的闲人黛玉,竹一样的宁折不弯,孤高自许,这世界自然容不得她。黛玉的结局可想而知。但质本洁来还洁去,应完还泪之劫,黛玉求仁得仁,又何尝遗憾呢?!

[1] 黛玉前世本是西方灵河岸上三生石畔一株绛珠草,因受赤瑕宫神瑛侍者甘露灌溉,年岁久长,遂得脱却草胎木质,修成女体。后来神瑛侍者动了凡心,想下凡到人间去历一世幻灭,绛珠仙子便也来警幻仙子前,欲下世为人,将一生所有的眼泪作为酬谢,以偿他以甘露灌溉的恩德。

[2] 语出秦观《鹧鸪天》。

[3] 语出秦观《浣溪沙》。

,子知之乎?夫鹓

,子知之乎?夫鹓