-

1.1前 言

-

1.2目录

-

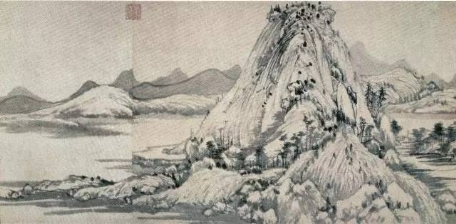

1.3第一章 中国画绘画语言的形成

-

1.3.1第一节 视觉语言的形态:符号、图像、实物

-

1.3.2第二节 再现、表现、批判

-

1.3.3第三节 文化表达

-

1.3.4第四节 语言的力量

-

1.3.5第五节 个性与风格

-

1.4第二章 中国画绘画语言与笔墨的关系

-

1.4.1第一节 笔与墨概述

-

1.4.1.1一、笔墨

-

1.4.1.2二、笔

-

1.4.1.3三、墨

-

1.4.1.4四、笔墨关系

-

1.4.2第二节 假定性点画语言

-

1.4.2.1一、笔墨假定性点画语言的组成

-

1.4.2.2二、假定性点画语言的性质

-

1.4.2.3三、假定性点画语言的拟人拟物化

-

1.4.2.4四、笔墨点画语言的应用

-

1.4.3第三节 以心运笔使墨的语言制造方法

-

1.4.3.1一、意在笔先

-

1.4.3.2二、笔墨乃心运

-

1.4.3.3三、笔墨表现的动作性

-

1.4.3.4四、笔墨本无情

-

1.4.4第四节 用笔与墨法

-

1.4.4.1一、用笔

-

1.4.4.1.1(一)笔性

-

1.4.4.1.2(二)笔法

-

1.4.4.1.3(三)骨法用笔与笔迹形态

-

1.4.4.2二、墨法

-

1.4.4.2.1(一)墨性

-

1.4.4.2.2(二)墨相

-

1.4.4.2.3(三)用墨

-

1.5第三章 对中国画当代艺术的认知

-

1.5.1第一节 中国画当代艺术及其姿态

-

1.5.1.1一、文化背景下的精神游走

-

1.5.1.2二、中国画艺术与中国画当代艺术

-

1.5.1.3三、中国画当代艺术的发展态势

-

1.5.2第二节 透视中国画发展的价值空间

-

1.5.2.1一、中国画的价值运行

-

1.5.2.1.1(一)中国画价值的形成环境

-

1.5.2.1.2(二)中国画价值的基本取向

-

1.5.2.1.3(三)中国画价值的形成过程

-

1.5.2.2二、中国画在寻找新的价值支撑点

-

1.5.2.2.1(一)在守望传统中建立新的价值支撑点

-

1.5.2.2.2(二)在写生、造型与笔墨的结合中寻找新的价值支撑点

-

1.5.2.2.3(三)学院探索成为新价值形成过程中中国画当代艺术的重要支撑点

-

1.5.2.2.4(四)新水墨在聚合变迁中不断成为中国画当代艺术最有活力的价值支撑点

-

1.5.2.3三、价值投资下艺术品身份的转变

-

1.5.2.3.1(一)由艺术品向艺术商品转变

-

1.5.2.3.2(二)由资产向投资手段转变

-

1.5.3第三节 中国画当代艺术的发展取向

-

1.6第四章 中国画当代艺术的文化价值探索

-

1.6.1第一节 从笔墨系统到水墨体系的探索

-

1.6.1.1一、笔墨的当代发展

-

1.6.1.1.1(一)笔墨环境的变化与笔墨价值的多元化

-

1.6.1.1.2(二)笔墨表现的当代追求与审美经验的当代发展

-

1.6.1.2二、水墨探索的聚合与发展

-

1.6.1.3三、水墨价值及其水墨体系的形成

-

1.6.1.4四、笔墨系统与水墨体系共存是中国画发展的共生状态

-

1.6.1.4.1(一)笔墨系统与水墨体系共存是当代中国画发展的现实

-

1.6.1.4.2(二)笔墨系统与水墨体系的进化共同推动着中国画的发展步伐

-

1.6.1.4.3(三)笔墨系统与水墨体系的发展丰富了中国画审美内涵

-

1.6.2第二节 中国画当代艺术形态的研究

-

1.6.2.1一、中国艺术形态的研究路线

-

1.6.2.2二、中国画当代艺术形态的特征

-

1.6.2.2.1(一)中国画当代艺术的理念——创造的无畏性与融合的自觉性

-

1.6.2.2.2(二)创造精神——在传统思潮及手段下,对传统绘画精神的反叛与观念的彻底转变

-

1.6.2.2.3(三)审美经验与表现——新的审美视觉与表现的探索

-

1.6.2.2.4(四)表现语言——传统和现代不谋而合,东方和西方殊途同归

-

1.6.2.3三、中国画当代艺术发展趋势

-

1.6.2.3.1(一)中国画当代艺术探求取向的多元性

-

1.6.2.3.2(二)建立价值体系是中国画当代艺术的重要扩张面

-

1.6.2.3.3(三)中国画当代艺术探索的本体性

-

1.6.2.3.4(四)中国画当代艺术作品消费成为趋势

-

1.6.2.3.5(五)中国画当代艺术要与收藏家合作共同成长

-

1.6.2.3.6(六)中国画当代艺术表述的文化意义

-

1.6.3第三节 中国画当代艺术的评价与标准

-

1.6.3.1一、文化精神及其评价

-

1.6.3.2二、价值体系及其评价标准

-

1.6.3.3三、经典与典范的评价

-

1.6.3.3.1(一)关于经典的评价

-

1.6.3.3.2(二)关于典范的评价

-

1.7第五章 发展与创新中国画艺术表现形式的探讨

-

1.7.1第一节 解决中国画再发展的根本途径——“破术归理”

-

1.7.1.1一、指导中国画发展的根本之“理”是中国传统哲学

-

1.7.1.2二、以“破术归理”为原则认识中国画的发展

-

1.7.2第二节 在研究中国画艺术理论的基础上创立新的艺术风格

-

1.7.2.1一、中国画的创新与发展存在着艺术规律

-

1.7.2.2二、中国画有自己独到的美学理念

-

1.7.2.3三、如何面对中国画的创新问题

-

1.7.3第三节 画家心理素质与艺术创新的关系

-

1.7.3.1一、先天与后天,无为与有为

-

1.7.3.2二、本我、自我、超我的心理素质

-

1.7.3.3三、随意与随便

-

1.7.3.4四、感受、修养与悟性

-

1.7.3.5五、心态与成功

-

1.8参考文献

1

中国画的绘画语言与艺术表现