-

1.1序言 从“丝绸之路”到“一带一路”

-

1.2第一章 方士引路,北海的探险者

-

1.2.1邹衍,古代海洋理论第一人

-

1.2.2徐福,北方航海先行者

-

1.2.3四海,秦汉时代的海洋观

-

1.3第二章 大洋开洋,黄门译使的近岸航行

-

1.3.1“路丝”与“海丝”谁先行

-

1.3.2哪里是“海上丝绸之路”始发港

-

1.3.3南海,中国最早的海洋图景

-

1.3.4跨海册封,神秘的汉赐倭奴王金印

-

1.4第三章 西帆东舶,相向而行

-

1.4.1帆船的诞生与巨大的海上商圈

-

1.4.2中国何时扬“帆”远航

-

1.4.3吴帆初航,朱应与康泰笔下的扶南国

-

1.4.4东来西去,遂溪的波斯金碗银钱

-

1.4.5隋使下南洋,常俊眼中的赤土国

-

1.4.6阿曼商船,辛伯达的“苏哈尔”远航

-

1.4.7画中丝绸,东西贸易的“大宗商品”

-

1.5第四章 僧来僧往,跨越大洋的取经传法之旅

-

1.5.1印度取经,西去取经的中国僧

-

1.5.2东渡传法,天竺高僧拘那罗陀

-

1.5.3新罗慧超,西航大唐漂洋天竺

-

1.5.4高丽僧侣,开宗传派的义通与义天

-

1.5.5东极高丽,刺马丹远航库尔德

-

1.5.6东瀛传律,大唐鉴真七闯东海

-

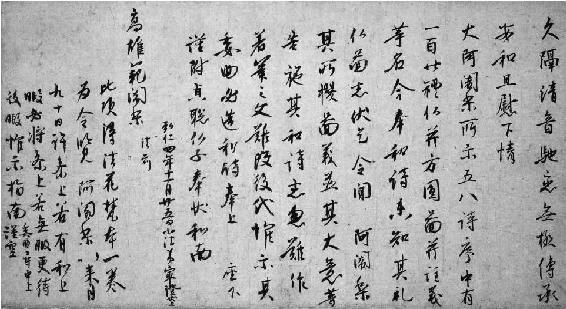

1.5.7搜书习字,入唐八大日本僧侣

-

1.5.8茶禅一路,最超拔的丝路文化交流

-

1.6第五章 唐宋官使,东渡西行的声教布局

-

1.6.1杨良瑶,唐使“下西洋”的秘密使命

-

1.6.2黄慎,一介海商担起的宋丽复交使命

-

1.6.3张保皋,从大唐小将到新罗海王

-

1.6.4指南针导航,徐兢奉使高丽的航海志

-

1.6.5唐宋海图,遥见阿拉伯半岛身影

-

1.7第六章 沉船密码,藏在大海深处的秘密

-

1.7.1大唐海市,唐代海船就是这个模样

-

1.7.2大食沉船,藏在海底的唐代瓷器博物馆

-

1.7.3泉州宋船,香料贸易的转运商

-

1.7.4“南海一号”,南宋海上贸易的重要链条

-

1.7.5蓬莱沉船,战船、商船、高丽船

-

1.7.6新安沉船,中国、日本、高丽的海上商圈

-

1.7.7中国古船,有多少船模漂泊在海外

1

海上丝绸之路2000年

1.5.7

搜书习字,入唐八大日本僧侣