二、立宪派人的背景与结合

当选谘议局议员者为何类人物?有关他们的背景资料,目前所能得见者,仅有奉天、吉林、黑龙江、直隶、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、山东、河南、陕西、四川、广东、贵州等十五省较为完整。江西、湖南、山西、甘肃、广西、云南等六省则残缺甚多。十五省完备资料中,除黑龙江之边远特殊环境不宜引为例证外,[41]有以下五大特色:

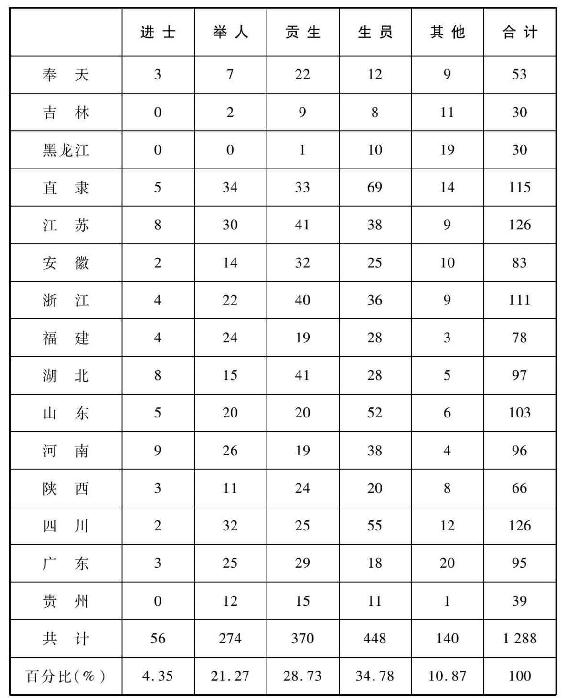

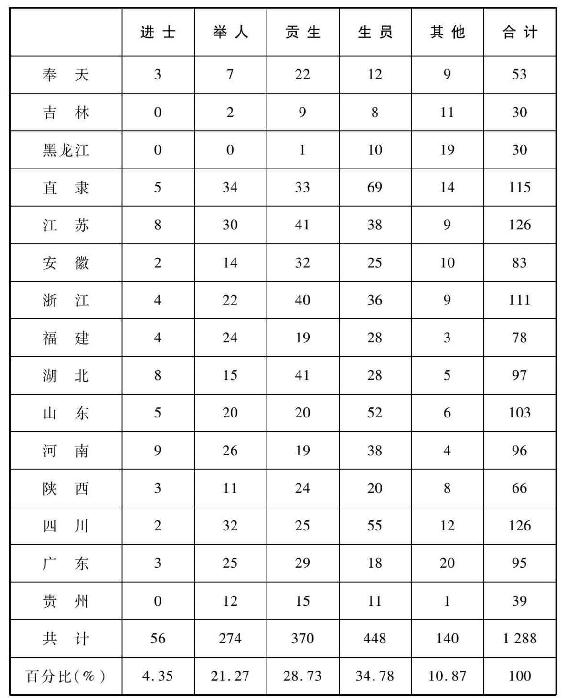

(一)他们是出身于旧科举制度下的绅士阶级:表3所示,他们89.31%皆具有传统功名,相对的,只有10.87%不具功名背景。各种功名的分配,进士4.35%,举人21.27%,贡生28.73%,生员34.78%。依照张仲礼的分法,上层(包括进士、举人、贡生)占54.35%,下层(生员)占34.78%,显示上层绅士为多数。二十一省63位正副议长,进士有32人,高达50.79%;举人19人,30.16%;贡生3人,4.76%;生员4人,6.35%;不具功名者5人,7.94%,更可得见绅士阵营之强大。[42]

表3 十五省谘议局议员功名背景

资料来源:奉天:“奉天省谘议局第一次报告”,《奉天通志》(民国二十三年),卷155—156;吉林、黑龙江、直隶、安徽、福建、河南、贵州:“谘议局议员名录”,北京第一档案馆,抄件。江苏:江苏省谘议局议员名录(耿云志先生提供);浙江:浙江省谘议局议员名录(耿云志先生收集)。湖北:“选举表”,《湖北通志》(民国十年),卷10,页72—73;山东:“宪政编”,《东方杂志》(宣统元年),七月号;陕西:“选举”,《续修陕西通志稿》(民国二十三年),卷43,页50—51;四川:中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编,《辛亥革命回忆录》(北京:文史资料出版社,1962),册3,页146—151;又见“四川谘议局筹备处分配议员表”,四川省档案馆编,《四川保路运动档案选编》(成都:人民出版社,1981),页109—118;广东:广东省谘议局编,《编查录》(宣统二年),页1—7。

说明:包括候补议员在内。

以著者粗浅的了解,其他各省士绅当选的情形,亦大致相同。我们确知此1 643名议员中,总共有84位具有进士功名,[43]其百分比(4.98%)高于奉天等十五省之平均数。革命党人谭人凤对谘议局当选议员的批评说:“他们谘议局的人,不是翰林进士,就是举人秀才,在社会上潜势力非常的大。”[44]日人井一三郎于参观各省谘议局后,谓“议员大多为来自田间的读书人”。[45]其他类似之批评甚多,有相当的正确性。

(二)议员中不乏受过新式教育甚至留学日本者。新式教育的类型,或为日本归来的留学生,或为国内法政或经世学堂的毕业生,或在自治研究班接受过短期训练。[46]惟此类有新知背景的议员,极不容易获一完整统计数字。原因之一是资料不足,再则受过新式教育者,同时又兼有传统功名。中国社会一向重视传统功名,议员登记出身背景时,大多只填写功名资格,而省略其新知教育学历。我们查知,1 643人中,167人(10.16%)接受了新式教育,其中之本国学堂毕业者62人(3.77%),日本留学者105人(6.39%)。正确数字恐不下数倍于此,盖甲午以后,留学风气大开,数年之间,留学生已增至万余人。国内之经世学堂、法政学堂亦相继兴起。宣布预备立宪之后,各省普设自治研究所,施以八月之短期教育,研习宪政新知。士绅入新式学堂及研究所者甚伙。[47]以贵州为例,该省向较闭塞,然其经世学堂早在光绪二十二年(1896)即已成立。谘议局议员多为经世学堂之毕业生,且有4人为日本留学归来者。[48]又据日人井一三郎之观察,河南省议员96人,“有新知者三分之一”。[49]美国驻华公使馆秘书丁家立(Charles Tenney)说:“少数受过教育者组成了立宪派,他们具有才干与热力,进一步控制了谘议局及资政院。”[50]刘厚生更强调“当选的议员,以主张立宪留日归国之学生为大多数”。[51]此类批评,盖不无根据。

(三)议员中颇多曾任政府职官者。我国传统社会,学而优则仕,人人竞争功名,旨在获得一官半职。士绅议员百分比既高于八十九,担任过政府职官者自不在少数。根据不完全之资料,进士议员中有曾官至监察御史者;曾任主事、知府、知县、教授者甚属普遍。举人贡生议员中,亦有不少出任过知县、内阁中书、教谕等职者。惟生员议员,由于资格上之限制,大多不曾获得官职。谘议局议长、副议长之有政府经验者最多。63位正副议长中,曾出任中央或地方官吏者40人,且多为中级以上官吏。(见附录一:“各省谘议局议员名录附录”)

(四)议员多出身富有之家。由于候选人大多不愿以资产登记,财富一项在资料中最属贫乏。以5 000元资产资格当选的议员,仅陕西得7人、山东1人、贵州1人,他省应有类似之情形,盖陕西并非富庶区域,该省如此,沿海及江南各省应是过之而无不及。再按清季实情,财富集中于少数人,为不争之论。尤当注意者,中国传统社会中,功名与财富往往接合不分;贫寒者固有机会获得功名,而财富直接间接予争取功名者若干方便。如果说有功名者大多相当富有,为平情之论。各省议员既大多出身士绅阶级,他们的富有,想象可知。选举时不愿显露财富,所以才以功名资格登记。

(五)他们大多是43岁上下的中年人。目前所获资料,奉天、黑龙江、江苏、湖南、四川等五省议员的年龄记载完整。平均奉天45岁、黑龙江40岁、江苏42岁、湖南45岁、四川42岁,五省平均为43岁。(见附录一:“各省谘议局议员名录”)

出生背景的大略情形如此。[52]根据此五种背景,可得一结论:谘议局议员大多数为具有传统功名之士绅;若干士绅同时又曾接受过新式教育;大多为有产阶级;高层士绅中多曾在中央或地方担任过官职,有一些政治经验,对政府有所认识。这些背景兼具传统性和现代性,主导他们在议会中的论政方向。

资政院民选、钦选议员的出身背景,仍以具有功名的绅士为多数,尤其是上层绅士的比例高达57.1%,下层绅士尚不足百分之十(9.18%)如以之与谘议局比较,各省谘议局之拥有进士功名者,仅得4.35%,而资政院中高达21.9%(见表4),显得功名越高,越有向中央发展的机会,可见传统的影响力仍然十分强大。

表4 资政院及谘议局议员功名背景比较

资料来源:见附录一:“各省谘议局议员名录”。

新式教育背景,以资料不全,无法深入了解。就目前所知,议员中有41人(20.92%)曾留学日本(民选者30人,15.13%;钦选者11人,5.61%,见附录一)。这是当时非常突出的现象。有新式教育背景者绝不止此数。新式成分在资政院中产生重大影响是为必然,尤其此40余留学归来者,受新知的激励,胸怀改革大志,力求表现也是必然的。

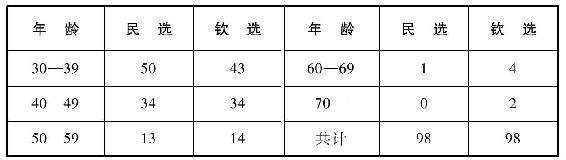

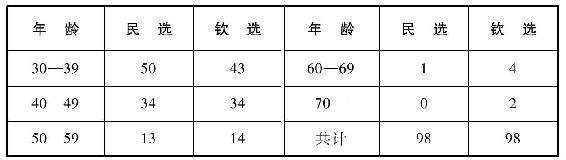

议员年龄,民选者平均得41岁,比谘议局的平均年龄(43岁)还要年轻一些。但钦选议员的年龄较大,平均在45岁上下,这是因为硕学通儒之当选者较为年长之故。整体而言,80%的议员都在30—49岁之间,超过50岁的,仅有16%、17%。(见表5)

表5 资政院议员年龄

资料来源:转引韦庆远、高放、刘文原,《清末宪政史》(北京:中国人民大学出版社,1993),页407。

大部分议员由士绅当选,是为必然。在政党组织不发达的国家,有势力的阶级常为社会的精英分子,我国传统社会中,士绅阶级即属此类。科举制度虽然在光绪三十一年(1905)废止了,但在清亡之前,士绅阶级一直存在。根据统计,全国上层及下层士绅总数,约为145万人。政府机构中诸种职官位置及头衔所能容纳者,不过15万人。闲置无职位者,多至130万人。[53]如此庞大数字之闲散士绅,随时随地皆在寻觅机会,以达出仕目的。谘议局、资政院的意义虽然不尽为一般人所了解,或竟有人认为其为一种官职,而力为争取者,却大有人在,何况士绅一向以治国平天下为己任,谘议局、资政院为民意机构,以为其为当然之代表,大有当仁不让之势。尤其清季七十年间之内忧外患,士绅中不乏觉醒者,以救国救亡为己任,其所期待者,机会而已。他们鼓吹立宪,以为宪政为救国之不二法门。谘议局、资政院既为宪政之起点,当然要力为争取。历史社会家韦伯(Max Weber)之“克瑞斯穆领袖”(Charismatic leadership)说指出:传统政权领导发生问题时,传统中必然产生特殊而有非常领导能力者出而领导社会之变迁方向,此类非常人物,多为德高望重者(virtuous)。[54]传统士绅一向受人尊敬,彼等之出而领导地方,得来自属容易,士绅之优厚条件,必然是谘议局、资政院的当选者。

更有进者,士绅原先已有组织,利用社团的左右力,操纵选举,使这次谘议局议员席次大部分落在他们手中。光绪三十一年(1905)以后的各省预备立宪团体,发起于士绅阶级,吸收对象亦为士绅阶级,尤其是兼具新知的士绅。有了组织,进而插手谘议局之筹备事宜,竞争成为议员,掌握了谘议局的发展方向。各省预备立宪团体中,以上海之预备立宪公会影响面最大。张謇以该会领袖资格,一手创立江苏谘议局,选举之后,议员几乎清一色预备立宪公会之会员。张謇因此被拥为议长。另一领袖汤寿潜,虽不入谘议局,但在幕后操纵,辛亥起义后,浙江谘议局选出汤氏为首任都督,即为明证。福建方面,刘崇佑与林长民等皆与预备立宪公会之郑孝胥有师友关系,整个福建谘议局在他们的左右之下。贵州方面,下层士绅在光绪三十二年组织了自治学社,选举之前不久,上层士绅组织了宪政筹备会。选举结果,两组织会员分占了谘议局席次。一般而言,各省热心宪政之士绅皆有结合趋势。无论其组织是否周密,他们的行动随处举足轻重。社会学家莫斯嘉(G.Mosca)说得好:“代议士并非选民们的选举,而是议员设法让他自己当选,或者让他的朋辈将他选出。”[55]谘议局的选举与此近似。

从投票模式看谘议局的选举,“政府推行一项计划,受到此计划影响的阶层,其投票率必然较高。”换而言之,“盲目者不来投票,来投票者绝不盲目。”[56]清季受过新式教育者,多少知道何谓民权,何谓行使民权。在全国人大多数浑浑噩噩状态下,参加选举的是受过新式教育的少数人,当选的也是这少数人。

再从财富观点论之,清季“不出代议士,不纳租税”的观念,在士绅中已相当普遍。富有者欲争取议员席次,目的在监督政府不得滥科捐税,维护其财产的利益。富有者之左右选举,中外同趋,谘议局之选举自不例外,清廷也必然要在钦选议员中给予多额纳税者相当的名额。

此种种因素,皆为前述五种类型人物当选的原因。

谘议局、资政院成立之后,议员们结合而成一合法的党派,此即所谓的“立宪派”。他们自认是民间的代表,欲藉其合法身份,监督政府,早日实现宪政。他们似乎以政治人的姿态出现,与政府立于对等的地位。但立宪派并不是一个完备的政党组织,清末的政党尚在萌芽阶段。立宪派人虽然有君主宪政之共同信仰,进入谘议局及资政院后,颇有以此民意机构作为政党机关之势,然毕竟尚无统一之政党形式。今日来分析他们所持的态度,仅能就他们出身背景所形成的心理状态略作说明。

谘议局、资政院人士的心底是重视现实的。第一,他们的功名由统治者赏赐而来;统治者利用功名禄位笼络人心,千余年如一日;获赏赐者不察,反而以为受了“今上”的恩遇,其报恩效死的观念,一生牢不可破,三纲五常,尤不容有离经叛道的思想;再因科第功名为仕进的起点,一朝获得功名,便有参加统治阶级的可能性;即使没有仕进禄位的机会,功名为世人所景仰,在社会中永远居于优越的地位。他们唯恐现状改变,万一统治者被推翻了,那十年寒窗得来的功名将付之流水,原有的社会地位随之而废。因此,士绅是必然重视现实的。对于改革,有限度而不损及其既得权益的措施,他们可能表示赞同,而激烈的变动,势必起而反对。

士绅既属富有者,富有者为了维护其财经利益,更不容社会现状有所改变。社会心理学家何佛尔在他的名著《笃信者》(The True Believer)中指出,富有者恐惧社会有激烈的变动,富有者绝不会参加激烈的革命运动,[57]一语道破了传统阶级的保守性。

但是年龄与新知及新思潮的刺激,使士绅又有进取的一面。谘议局、资政院议员的平均年龄为43岁。值此鼎盛之年,思想仍趋于进取。再加上他们的新知,两者配合,在某种限度下,也还能见及国家的贫弱与内忧外患的严重性。清季的士绅阶级与日本幕末的侍(武士)一样,同处于大变局的年代,变亦变,不变亦变,显然洞悉国家必须求变才足以生存。基于此,他们是赞同改革的。但是中国的士绅与日本之侍亦有不尽相同之处。幕末,侍已失去了阶级的凭借,大多穷困潦倒,不得不自变,且勇往直前的精神是中国的士绅所不及的。在中国,科举虽然废了,社会传统依然维系着。士绅虽有新知的启发和新思潮的刺激,却不能毅然摆脱旧有的传统,而只能接受渐进的求变观念,盖渐进无损于既得的利益,藉推动改革的机会,还可以跻身统治阶层呢!

上述推论,可印证于当时人的批评及议员自身的表现。革命党《民呼报》谓江苏谘议局“宁苏两属议员多数之比较,则苏属较开通,而宁属较锢蔽”[58]。梁启超所主持的《国风报》报导,山东谘议局来自登、莱、青三府之议员,因受外界潮流之刺激,开通而有进取之精神;来自济、东、泰、武、曹、衮、沂等七府者,因僻处内地,交通不便,闭塞而顽固。比较之下,“东三府多主张急进,西七府多主张保守”[59]。贵州谘议局由自治学社与宪政筹备会员分占议席,时起冲突,盖自治学社多下层开明士绅,宪政会多上层保守士绅之故。[60]广东谘议局为禁赌案,议员之赞成与反对者各半。[61]资政院中,留日下层士绅之猛烈攻击清廷,与一部分议员之“昏夜奔走于权贵之门”,同为进取与保守性之使然。[62]

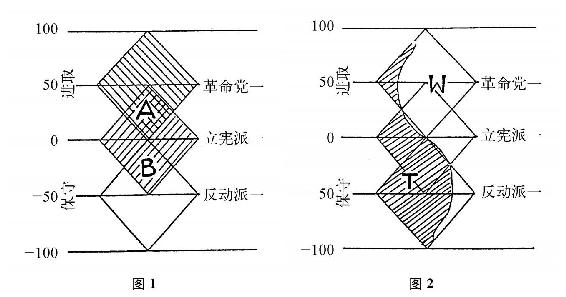

纵论谘议局、资政院人士的出身背景,可以确定他们有着相互矛盾的心理状态,既保守,又进取;在保守中求进取,在进取中求保守。一位社会学家说:政治人对于现存社会政治系统,不外“乐观与悲观”两种态度;抱乐观态度者,同意在现状下求改变;持悲观态度者,不存改革的希望。同意改革的是自由主义者(liberals),不存改革希望的,是革命家(revolutionaries)。进而言之,乐观者之希望维持现状,是保守的(conservative);悲观者之绝望于现状,是反动的(reactionary)。[63]此正说明了谘议局人士的态度。士绅固不必为自由主义者,而其乐观于在现状下改革,正是其进取与保守心理的必然趋势。但是立宪运动并未成功,相反地,在谘议局成立后的第三年,辛亥革命发生了。这一批人卷进了革命的洪流中,他们在革命中有重大的影响。革命的成败,常在他们的进取与保守态度下摆荡。

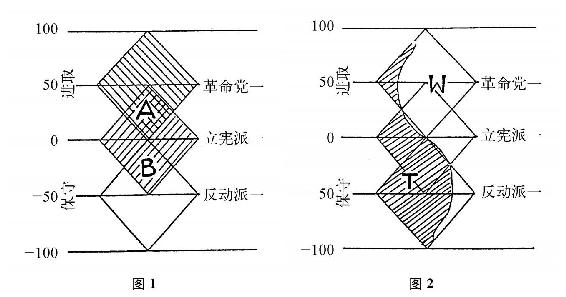

有了以上的了解,便不难认识立宪派人在社会变动时可能扮演的角色。人们面对变动的社会,所取态度不外三个类型:激进、温和、保守。所谓激进、温和与保守之分,如果我们试用探测温度的方式去观察,所显示的就是对于时局的冷热反应。激进的要求改变现状,其热度可能超过了沸点。保守的冷漠改革,可能冷漠到了冰点。只有温和型的人,取的是中庸之道,不过热也不过冷。一般而言,走极端的少,持中庸的多。我们用一个菱形◇来表示,其位于上端者,是激进的;位于下端者,是保守的;位于中间者,是温和的,菱形表示其多寡关系。其实,激进、温和、保守这三个类型的自身又有程度的不同;激进中更有激进者,保守中更有保守者,温和型的也有或多或少程度上的差异。三个菱形并置,可能有一部分是重叠在一起的,其形状如图1。

造成激进、温和、保守的因素,除了家庭社会背景之外,教育更有密切关系。清季之世,儒家文化趋向保守,西方文化强势出击。接受西洋文化者进取,固守儒家文化者保守。革命党人多数羡慕西洋文化,力图效法;保守派固守传统,一成不变;立宪派半新半旧,有进取,有保守。再以三个重叠的菱形表示(图2),以S分开传统文化(T区)与西方文化(W区)的影响,可以看出三个党派的新旧教育关系。当然,并非没有例外,在此不必深论。

立宪派与革命党关系图

这三个菱形,用以形容辛亥革命时期的三个党派,不难窥其互动关系。立宪派在某种程度上与革命党中的温和型者是重叠的(图1 A区)。同样的,也与保守派部分重叠(图1 B区)。此一进取与保守关系的组合,是我们观察辛亥革命的依据。[64]

[1] 《资政院等奏拟订资政院院章折》,《东方杂志》,第5年第7期。

[2] 据报导,新疆五千人中仅有一人认识汉字文义。见《宪政篇》,《东方杂志》,第6年1月号。

[3] “按学额多寡,视文风盛衰。州县学各有额,府学则由州县拨充,如其额而止。故于文理较优之州县,多取人数,以备拨府之用。惟直隶州则自有学额,不由县拨充也。学有廪增附诸生,皆仿自前明,我〔清〕朝因之。”见〔清〕许容等监修,《甘肃通志》,卷31,《学校》,第五,页1。

“每县学额,视文风高下,钱粮丁口之多寡以为差,分为大、中、小学。顺治四年定大县学额四十名,中县学额三十名,小县学额二十名。十五年又定大府二十名,大州县十五名,小州县四名或五名。康熙九年,大府州县仍旧额,更定中学十二名,小学七名或八名。”见商衍鎏,《清代科举考试述录》(北京:生活·读书·新知三联书店,1958),页13。

[4] “宪政编查馆会奏各省谘议局章程及案语并选举章程折”,《政治官报》,光绪三十四年六月二十六日。

[5] “宪政编查馆会奏各省谘议局章程及案语并选举章程折”,《政治官报》,光绪三十四年六月二十六日。

[6] 杨虎城、邵力子修,宋伯鲁、吴廷锡纂,《续修陕西通志》(铅印本,民国二十三年),卷43。按66名议员,包括3名旗籍额。

[7] 郭廷以等访问,《钟伯毅先生访问纪录》(台北:“中央研究院”近代史研究所,1992),页21。按钟伯毅原名才宏,为湖南谘议局议员。

[8] “论苏省初选举”,《中外日报》,宣统元年闰二月二十三日。

[9] “两广总督张人骏奏筹办谘议局情形折”,《政治官报》,宣统元年六月二十一日。

[10] 《顺天时报》,宣统元年二月十二日。按该报为日本在北京之宣传机构。

[11] 张惠昌,“立宪派人和四川谘议局”,收入中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编,《辛亥革命回忆录》(三)(北京:中华书局,1961),页145。

[12] North China Herald,June 12,1909;United States Department of States,Records Relating to InternalAffairs ofChina,1910 1929(microfilm,以下简称U.S.D.S.)893.00/351 2/1.

[13] 只有一则以“预备立宪”为题的讽刺小说,谓有一鸦片烟客,以为议员就是官吏,在烟馆中得知选举消息,即忙购买田产以求合格。见《月月小说》,第2号(光绪三十二年十月)。

[14] North China Herald,June 12,1909;U.S.D.S.893.00/351 2/1.

[15] “宪政篇”,《东方杂志》,第5年第9期及第11期。

[16] “宪政篇”,《东方杂志》,第5年第10期。

[18] 各省督抚对筹备反应之迟缓,详见“宪政篇”,《东方杂志》,第5年第9期及第11期。

[19] U.S.D.S.893.00/351/2.

[20] “各省谘议局汇报”,《顺天时报》,宣统元年三月六日。

[21] “民国纪事”,《江西南丰县志》,卷之终,页16。

[23] U.S.D.S.893.00/351/2.

[25] “掌河南道监察御史俨忠参初选监督不慎请饬查惩儆折”,《政治官报》,宣统元年十月二十六日。

[26] “掌河南道监察御史俨忠参初选监督不慎请饬查惩儆折”,《政治官报》,宣统元年十月二十六日。

[27] “宪政篇”,《东方杂志》,第6年第7期。

[30] “两江总督张人骏江苏巡抚瑞澄奏具报谘议局开会日期折”,《政治官报》,宣统元年九月二十一日。

[31] 张孝若,《南通张季直先生传记》(上海:中华书局,1930),页141。

[32] 王古愚,《王古愚先生遗集》,卷3,页22—25。

[33] North China Herald,Oct.30,1909,p.250;Feb.18,1910,p.359.

[34] 郭廷以等访问,《钟伯毅先生访问纪录》,页19—20。

[35] “各省谘议局片片”,《民呼报》,己酉九月九日。

[36] 井一三郎,“谘议局开设之状况”,《日本外务省文书》(1868—1945),M.T.,1,6,1,37。

[37] Seymour M.Lipset,Political Man: The Social Bases ofPolitics(Garden City,N.Y.:Doubleday,1960),p.41.

[38] William Kornhauser,“Power Elite or Veto Groups?”in Reinhard Bendix,and Seymour M.Lipset eds.,Class Status and Power: Social Stratification in Comparative Perspective(Glencoe,Ill.:Free Press,1966),p.214;Seymour M.Lipset,Political Man,p.227.

[39] “两广总督张人骏奏筹办谘议局情形折”,《政治官报》,宣统元年六月二十一日;《东方杂志》,第6年第5期,页241—242。

[40] Seymour M.Lipset,Political Man,p.190.

[41] 黑龙江省之文化程度显然不高于新疆省。最初筹办谘议局时,巡抚周树模即指出其落后情形:“江省向系驻兵防守之地,军事为多,民事为少,与内地情形不同。旧有兵丁,隶属各城者,大率相尚以武功,而未遑文事。其在天资聪颖之事,不过娴熟弓马。谙习清文,求其兼通汉文,晓解法政者,殆不多见。本省部落……又复山居野处,言语嗜好……迥异平民。……各地新知未启,故见自封,化导尤非为易。……近日创设学校,苦心教育,文化虽然渐兴,民智终难骤进。且选举之事,既非旧日见闻所已经,尤苦新布章程之繁密,谆谆告语,半属茫然。”见万福麟修,张伯英等纂,《黑龙江志稿》,民国二十一年刊本,卷50,页21—22。按黑龙江人不识汉文者多,谘议局之选举,变通以识满文、蒙文者参加。见《东方杂志》,第6年第5期,页241,“记载一”;选举结果,有生员功名者十一人,其他皆无可述之出身背景。见万福麟修,张伯英等纂,《黑龙江志稿》,民国二十一年刊本,卷50,页26—28。

[42] 上层及下层士绅之分类法,根据Chung-li Chang(张仲礼),The Chinese Gentry: Studies on Their Role in Nineteenth-Century Chinese Society(Seattle:University of Washington Press,1955)而来,虽然何炳棣对此有不同的看法,姑且用之。何炳棣以进士、举人、贡生列为士绅,生员不属此一阶层,见Ping-ti Ho,The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility,1368 1911(New York:Columbia University Press,1962)。

[43] 根据房兆楹、杜联喆编,《增校清朝进士题名碑录》(北平:哈佛燕京学社,1941)查得。

[44] 蔡寄鸥,《鄂州血史》(上海:龙门联合书局,1958),页133。

[45] 井一三郎,“谘议局开设之状况”,《日本外务省文书》,M.T.,1,6,1,37。

[46] 关于我国学生留日情形,见実藤恵秀,《中国人日本留学史》(东京:くろしお出版,1960);Y.C.Wang,Chinese Intellectuals and the West,1872 1949(Chapel Hill:University of North Carolina Press,1966),pp.2 4。据估计,宣统元年时公立新式学堂约为五千七百所,其中约一千所为中上学校一。学生百六十余万人,其中十九万余人为中上程度。详见MeribethE.Cameron,The Reform Movement in China,1898 1912(New York:AMSPress,1974),p.86。

[47] 各省设立自治研究所,每县保送一至二名入所研习,其科目有:奏订宪法纲要、法学通论、现行法制大意,谘议局组织章程及选举章程,城乡地方自治章程等。以后各府厅州县均设有自治研究所,每省不下数千人肄业,且以地方士绅为多。见张惠昌,“立宪派人和四川谘议局”,《辛亥革命回忆录》(三),页152。

[48] 姚崧龄,“辛亥革命贵阳光复目睹记”,《传记文学》,卷10期1(1967年1月)。姚先生来函,指出周恭泰、张光炜、黄德铣等均为严修所创贵州经世学堂毕业生。

[49] 井一三郎,“谘议局开设之状况”,《日本外务省文书》,M.T.,1,6,1,37。

[51] 刘厚生,《张謇传记》(上海:龙门联合书局,1958),页177。

[52] 谘议局议员亦有同盟会会员当选者,数字不详,比例似不高。惟浙江之褚辅成、福建之郑藻山(祖荫)、广东之陈炯明、广西之蒙经、陕西之郭忠清(希仁)等人,都相当有影响力量。同盟会不在本书之讨论范围,从略。

[53] Chung-li Chang,The Chinese Gentry,pp.120,139.

[54] Reinhard Bendix,Max Weber: An Intellectual Portrait(New York:Doubleday&Co.,1962),pp.294 295.

[55] Gaetano Mosca,The Ruling Class: Elementi de Scienze Politica(New York;London:McGraw-Hill,1939),p.50.

[56] Seymour M.Lipset,Political Man,pp.194,198.

[57] Eric Hoffer,The True Believer,p.19.

[58] “各省谘议局片片”,《民呼报》,己酉年九月十七日。

[59] “鲁省谘议局地方党派之冲突”,《国风报》,第1年第28号页,107—108。

[60] 张彭年,《贵州辛亥革命的前前后后》,《辛亥革命回忆录》(三),页441445。关于自治学社之进取,有谓该社为革命党组织,著者不同意此说,见第八章第一节。

[61] 广东省谘议局为禁赌一案,开会讨论之日,九十四名议员仅得六十四人岀席;主张禁赌者二十人,反对者二十五人,十九人乘纷议时潜避。见《国风报》,第1年第28号,页106—107。

[62] U.S.D.S.893.00/482;《中国大事记》,《东方杂志》,第7年第12期,页176。

[63] A.L.Lowell,Public Opinion in War and Peace(Cambridge:Harvard University Press,1923),p.271ff.其理论可表解如下:

[64] 张朋园,“立宪派的‘阶级’背景”,《“中央研究院”近代史研究所集刊》,期22(1993年6月),页221—230。