治疗师相信什么?

这个问题很棘手。治疗师都特别固执,总是觉得自己做的最重要。更让人费解的是,他们富有激情的论断,虽然都有研究和临床数据支持,但有时却相互矛盾。一些治疗师深深以为要获得最好的结果,必须深挖过去,但另一些治疗师觉得这纯粹是在浪费时间,而应该聚焦当下或者未来。一些治疗师相信行动来源于认知层面,但究竟发生在讲述阶段、信念阶段还是神经阶段却无法达成一致。一些学派则认为理顺未解决的情感问题、负面情绪再现或者形成正确的经验更重要。而有些治疗师则倡导只关注行为层面,通过干预实现具体目标。我能列出一长串方法,但是很明显,到底什么最重要,各个流派的观点各不相同。

作者的故事

我写过很多书来分析治疗过程中的改变成因,其中一本探讨了治疗师截然不同的工作方案却得到相似结果的复杂奥秘。这个项目的初衷不仅因为我一直困惑于行业内热议的到底谁发现了真正启蒙之路,也缘于我对自身问题寻找解决方案的一种探索。

曾经有段时间,我工作上感到倦怠了。我感到不安、厌烦、困惑、茫然,不仅沮丧还无比焦虑。那之前的六个月,两次异常严重的车祸让我差点儿丧命。

意识到自己有问题后,我开始尝试一切办法寻求解决,可悲的是我失败了,然后陷入深深的绝望。显然,每个人都看出我需要帮助,但我非常了解自己和过去的经历。我知道自己会是个很差劲的患者。我沉溺游戏,很理性却又逃避现实。我反复审视每一次治疗,一会儿顺从配合,一会儿又为中途放弃找借口,不是给自己就是给治疗师设定不可能实现的目标。我不是说谁都帮不了我,只是我这人挺棘手。

在寻找可以给我最大帮助的人时,我绝不可能只信赖符合我的标准的一个治疗师。我一周内主动预约了三位专家,想着我可以和他们单独聊聊,然后留一个和我最契合的。

踏出这第一步后,我一下就感觉自己好很多了。如前所述,病人经常自诉在预演自己打算说什么的过程中就有了这种释然,见面前他们就开始了与治疗师的对话。我开始再三考虑自己到底需不需要跟专家们见面,确实,我应该能自己解决。

又一次从车祸中死里逃生后,我开始思考,我仅仅是分神大意,还是想自杀?如约去治疗又有何妨?至少我可以将此经历运用到我今后的工作中。

根格斯医生(Dr.Genghis)

我的童年并不快乐。不仅仅因为父母的残忍离异,而且在父亲搬走之后,我要留下来照顾沮丧的母亲和弟弟们。我常常能听到紧闭的门后母亲的哭泣。直到今天,只要我一回想,我就想起她的呼吸带有威士忌气味。

很多时候我害怕母亲会伤害她自己,随时准备打电话给她的医生询问该做什么。大约14岁时,我向医生咨询有关母亲的状况和治疗的情况。好几年后,也就是在越南战争期间,我想逃过征兵,于是我生平第一次去见了那位心理医生,他同意给我写信说明我情绪很不稳定会屈服于那些试图杀我的人。

逻辑上来说,这个医生会是我咨询自己困境的第一人选。毕竟,他了解我的家庭史,并且为我母亲治病治了那么多年,而且某种程度上他是这些年来了解我生活的人。

根格斯医生有一家好莱坞式的为经典精神分析开设的诊所。我一走进他的诊所,他就从弧形桌子里走出来正式迎接我。环顾了下周围,我注意到角落里有一张诊疗床,书架上有皮革装帧的弗洛伊德的著作,还有一些被隔离开来的作为出入口的门,这样他的病人们就不会看见彼此。

我在他桌子对面的皮革椅上坐下后,深吸了一口气,等着他开始:他像一个猎手一样一朝我扑来。我以为这将是我说他听的分析诊疗,显然我误会了。根格斯医生一个接一个地向我发问:我来做什么?为什么来见他?我妈妈怎么样?(她早几年去世了。)

我解释说自己已经从事治疗很多年了,但开始对工作感到不满意。所有的病人听起来都一样。我真的认为自己没有起到什么作用。或者更确切地说,我感觉我做的事没有什么意义了。我想超越自己或者做些别的,或者至少不再那么孤立地工作。

根格斯医生手托着下巴沉思着,然后在他桌子上的便笺本里记了些什么。

他并没有回应我的问题,而是问了一个十分有意思的问题:“你最早的记忆是什么?”好像我是一个接受审讯的罪犯,而他则让我手足无措。

我有点儿结巴,弄清他的目的前有点儿说不出话来——我很想满足他,但我意识到我以失败告终了。我其中的一个设想是以为他会为我也成了一名治疗师而感到骄傲。

“我想应该是我的弟弟。”我最终回答道。

他抬了抬下巴示意我继续。我注意到他一直在做笔记,但想象不出五分钟的交谈后他能得出什么样的结论。

“我记得弟弟刚出生的时候。当时,我们在医院,我……”

“你那时多大?”他打断我。我想他接下来该会问我排行老几。

“我想大约3岁。”

他再次抬起下巴,示意我继续。

“记得当时我们正要离开医院。父母应该是带着我去接刚出生的弟弟。记得我坐后座,他们坐前座。回家的路上,他们把弟弟放在我的膝盖上让我抱着。”

“嗯,”他脸上有种自鸣得意,“那你当时感觉如何?”

“感觉?”我毫不迟疑地回答,“我吓坏了。”

根格斯医生扬起头,示意我详细说说。

“我当时只有3岁,爸妈就把一个几天大的小婴儿放在我腿上。我不知道拿他怎么办。当时他在哭,我吓坏了。”

医生又在他的便笺本上做了笔记,然后看了我一眼。“明白了吧,”他说,“这就是你的问题。”

“什么意思?”这让我更加困惑了。我能感觉自己后背在流汗。这家伙着实吓到我了,不仅生硬唐突,还让人捉摸不透。也许这是他的策略之一。

“简单,”他对我说,好像我是个小孩,“你不想长大。”

“我不想?好吧,我想有可能……”

“看到了吧,即便现在,你还在推理。你总在绕圈子,却不直说你的想法。”

“呃,我只是想说……”

“你害怕负责任,”他又一次打断我,“这就是你的问题。”他将身体向后靠到椅子里,抱着胳膊,脸上露出微笑。

“不好意思,我不懂你的意思。”

“我认为你懂。”他回答。

我对这次谈话简直无语,不知道接下来该说什么或做什么。我一直在跟他交锋,却不知道会有什么结果。

“听着,”他解释道,“你最早的记忆是害怕——你说的吓坏了——对承担照顾弟弟的责任感到害怕。”

我点点头承认了,但根本不知道这能说明什么。

“现在是一样的情况。你在努力逃离恐惧。”

“我有吗?”我感觉被激怒了,他这样让我很生气。我已经感觉很脆弱了,这样使我心理更失衡了。

“好啦,成熟点吧!做治疗师是很辛苦的。你做这个多久了?10年?”

“更久些。”我低声说,胳膊抱在胸前。

“无论怎样,”他耸耸肩,“问题是从你记事起到现在,你都在不停地逃避责任,尤其在事情变遭的时候。”

好吧,他还不算太离谱,我对挫折、无聊、耐心此类的忍受力确实很差。他有点儿像把我钉在了墙上。我现在明白他为什么要这样了。我应该更富有责任心,坚持不懈地做自己该做的事,而不是憧憬其他。

我一头雾水,蹒跚地走出他的办公室,筋疲力尽,累得快走不动。好不容易回到自己车里,我直直地坐了好几分钟,之后潸然泪下,再后来开始号啕大哭。

现在我在想应不应该再去找这个家伙?我一方面被他的生硬吸引了,他攻击了我以为自己所想就是现实这一点。另一方面我却确信他是个疯子,是个唯我独尊的恶棍。他是我最不想成为的那种治疗师。他非但不温和不亲切,还挑剔又批判。他是我见过的最苛刻的混蛋。不过,那兴许是我需要的呢?

当我恢复过来,我意识到根格斯医生确实有帮到我。有趣的是,我感觉他既没在听我说,也没理解我,只感觉到了他在攻击和羞辱我。我甚至不同意他说的绝大部分,但他却让我极为诧异。他逼迫我,刺激我。我不愿意,但我承认我很欣赏他的蛮横的诚实和直接。他的人格力量是如此有力,以至于我从他古怪的方式中找到了乐趣(至少在事后)。

我知道如果我能鼓起勇气再去找根格斯医生,我这钱就花得值。他会采用我难以逃避或糊弄的方式挑战我。他确实让我从全新的角度来审视问题,不是因为他期望我认同他对责任的说法,而是恰恰相反:在那次会面中,我对自己不想做的事更明确了些。他不会想到他带给我最大的影响是有力地推动、逼迫我向前走了一大步,而这是我这段时间里一直在考虑却因为害怕风险而没有付诸实践的。我知道我想让我的生活发生一些重大而戏剧性的变化,比如全家搬到另一个地方,辞掉全职工作,或者重新规划生活。但我也感觉自己在犹豫,不愿放弃一切从头开始。

我反复思考根格斯医生的告诫——他说我不负责任、逃避义务和做这一行的辛苦。但我也为他随意评判我感到愤怒,尤其他是我寻求肯定和支持的第一人选。20年过去了,我仍在心里和这家伙说话——为自己辩护,重申我的选择,通过追求理想向他证明我是对的,而他错了。

有趣的是,回顾这一经历时,我突然得到一个启示:根格斯医生在不知情无意识的情况下激活了一个熟悉的模式,即某个权威告诉我的因为局限性我不能做什么。我父母过去经常取笑我说我太懒太平庸了,不可能考上大学。我的辅导员说服我去上职业准备课程,因为她认为我不是上大学的料。我的整个人生都在反抗那些把我的命运抓在手里的人。如果说我对选择一条艰难而有挑战的道路犹豫不决而站在悬崖边上,那这个傲慢自大的家伙就是把我推下悬崖的人。

葛林达医生(Dr.Glinda)

我开始重新思考要不要再找个契合的治疗师。但转念一想,也许尽力自己解决会更好呢?也许我可以为自己治疗呢?毕竟,我真没有时间,我也不愿花这个钱。另外,我意识到自己年纪大了要做出改变很不容易。

就像我渴望能接受自己的借口一样,我知道自己正成为一个彻头彻尾的伪君子。这些也都是我的病人一直以来对我说的:自己可以解决的事,为什么要花钱请一个人听我讲话呢?

我最终为自己的继续求索找到了学术研究这么一个好的理由:毕竟,我在自助的同时,也在尽可能地拓展对治疗工作的见解。当然,我知道这是废话!

如果要说有个治疗师与根格斯医生很不相同,那一定是来自《绿野仙踪》的“好巫婆”葛林达医生(Dr.Glinda)。根格斯医生争强好斗、善于批判,甚至有点儿吓人,而葛林达则是修养和善良的化身。

葛林达给我的第一印象是她那迷人的微笑,看一眼就让人觉得温暖、热情而真诚。她见到我时,看上去很高兴,这让我立刻放下了戒备。虽然上次见过根格斯后让我对心理治疗有点儿不情愿,但我想知道这位女士将带给我什么。

葛林达有那种表情,就是,我们治疗师特有的那种似乎你还未开口,一些深埋在心底的秘密就已经被洞悉的表情。她面带微笑坐在那儿,耐心地等我以自己的方式和节奏开始。

我一开始就告诉她我正在就上一个治疗师对我造成的伤害进行自我疗伤,因为他基本上就告诉我,我只是个不负责任的懦夫。我又讲了一遍自己的故事,讲述对工作的不满和困惑以及对生活感到受限,葛林达只是点点头,鼓励我继续而没有打断我。即便她没说多少,但我很坚信她在认真听我说。

“所以”,近20分钟后我第一次停下来,她说道,“你听起来非常清楚自己想做什么、要去哪里,只是感到没人支持你遵从内心。”

我刚要开口回应,却突然说不出话来,只是点了点头,突然掉下来泪来。是!这正是我想说却不知道怎么表达的话。我低下头,全身释然,终于有人懂我了。

葛林达走过来,摸了摸我的胳膊,我知道她很理解我。能把自己内心所想说出来,又不被评判,这种感觉真好。

接下来的半个小时,我把心都掏出来了,葛林达的反应就像我想象的我对待像我一样的新病人的态度。她听得很认真,非常非常认真。她让我看到自己的感受。她看起来是真的关心我,让我觉得我不只是“病人”,而是她尊重并珍视的一个(正常)人。她表示得很清楚,她会跟随我的节奏,尊重我的处境,支持我直到我做好准备去到更远更深入的地方。

和葛林达一起、对她倾诉和被她理解的感觉真好,从某种程度上说,这是个惊喜,我没想到她能帮我这么多。我感觉到她不愿意冲撞、催促和挑战我。我并不只是想要有个人听我说话,而是对我的事情上心——但我没想到她能以这样的方式让我感觉不被攻击和羞辱。

尽管这样的遭遇在我看来是个别事件,但我怀疑影响是累积的。根格斯让我感觉极度脆弱,在“红脸”的葛林达之前扮了“白脸”。他们配合得如此默契,让我准备好了迎接后续的最好的队友。

怀特医生(Dr.Wright)

那之后,我再没打电话约葛林达,更没感谢她的友好和善解人意,对此,我到今天都有点儿小内疚。也许现在我应该找到她并告诉她这些。但我更清楚,我需要一个直接而真诚的人以敏感的方式对待我、尊重我。

怀特医生是个精神病医生,这一点令我却步,因为我既不需要用药,也没有任何官能性障碍。最重要的是,我想找个不玩把戏的医生。我以前从医生同事那里了解到,我见过的医生几乎都不怎么喜欢做治疗。但这是一位很了解我的同事极力推荐的医生,他认为我们会很合拍。

仅仅5分钟后,我就知道这是我最需要的。经历了前两次不满意的咨询之后,也许无论如何我都会喜欢他。某种程度上说,我确实感觉这像是最后一次机会,如果这次也不成功,我就会彻底放弃,听天由命。然而,怀特给我的感觉很对:他对我直接而真诚,还友好温和,轻声细语。他善于倾听,不仅是简单回应或理解表象,而是进一步说到重点。他平静、可靠而权威。他问的问题有一些我回答不了,探讨的领域也有我从未考虑过的。在我对一些事情沉默和回避时,他会提醒我。最重要的是,他让我去我要去的地方。

治疗后,即使现在看来,我也没办法确认是他的风格还是方法或其他因素帮助我最多。也许这是我在很多年后的今天写这本书的原因之一,回答这么多年来一直困扰我的问题:究竟是什么对于发生改变起了最关键的作用?

我当时和现在所能回答的一样,并非他当时做了什么,而是他这个人。正是他的友善和亲切、他独特温和的态度、他的直接和切中要害,以及他的灵活和真正理解我的意愿,支持和鼓励我考虑在生活中做出想要的重大改变。

走出他办公室的大部分时间,我都是迷茫的。很多时候我都不明白他下一步要做什么,而我喜欢这种感觉。我喜欢这种尽管不知道不理解却仍然感觉好的状态。我认为这是他没想到的。我甚至认为他意识不到我当时从我们的会话中获得的东西,但仍然能与我产生共鸣。这是一个事实,很多时候我们并不知道我们正在做的什么最有用,因为我们不会花时间去深究。但接下来是这样的,我确信无论我决定做什么、无论事情怎样发展,我都会很好。我一度害怕做出错误决定,给我的家人带来灾难性后果。疗程结束后,我仍然不知道接下来要做什么。据我所知,他可能判定这次治疗是失败的——这一点我从没问过他。

从我的故事中得到的启示

我们已经大致了解了三位治疗师的工作情况,他们都享有盛誉,却风格迥异。如果我坚持跟随他们中的任意一个进行治疗应该都会有所裨益,即使我与他们意见相左。

如果你的车出了什么问题,比如机器过热,然后你把它开到很多个口碑好、为人老实且修车技术好的师傅那里,你大概会得到基本一致的诊断和解决方案——恒温器出了问题或者散热风扇坏了需要更换。但如果同时向这么多治疗师咨询的话,你很有可能会得到很多不同的答案。

更复杂的是,尽管病人自己能解释治疗中发生了什么事情,但他们的解释也常常含糊不清、不如人意。一个病人在回忆起自身经历时,被问到这次治疗如何对她起到最大作用。开头她停顿了一下,接着说道:“有天晚上已经很晚了,停车场的灯也没有开,他就送我到我的车那里。我记得他说了一些很不可思议的事情。那一刻我的人生发生了变化。”

哇!这太有意义了,你不觉得吗?但当被问到那个神奇的时刻,那位治疗师对她说了什么特别的话,以至于改变了她的生活时,她开始不太确定了。

“噢,天啊,我不记得了。”

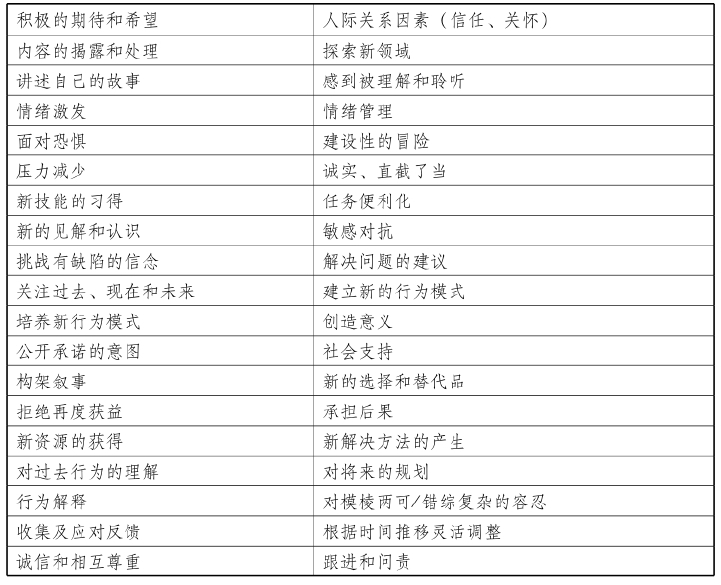

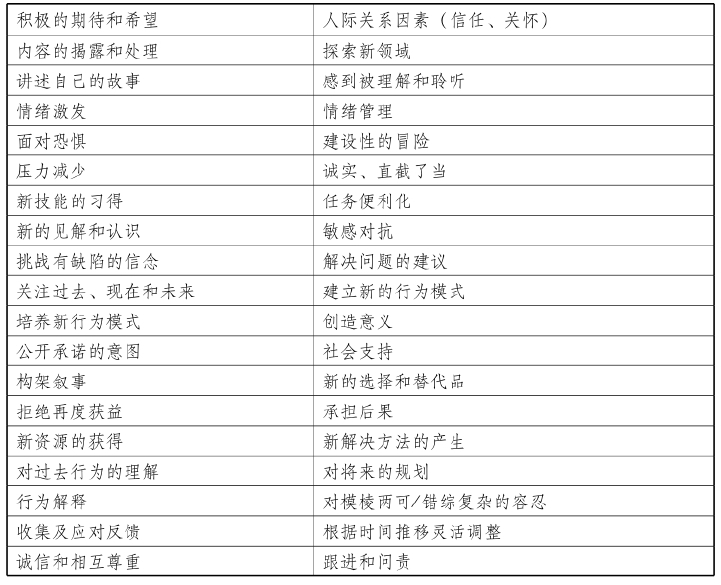

而当跟那位治疗师提起这件事,他也同样想不起来了,这样就使得他得出结论,认为不可能推断出是什么对改变起了作用以及什么对人们的影响最大。确实,这也许很难且充满挑战,但并非不可能。自从你开始阅读这本书(任何生动的阅读都像一场对话),我们的首要任务就是冲出迷雾弄清到底什么在其中起了作用。尽管治疗师们坚持他们独有的方法最重要,却有很多的证据表明这些方法中所具有的共同点才是最重要的。如果我们将所有主要的理论模型都整理一遍,会发现它们每一个都强调特定的方面,且密切关注病人认为什么最有用,据此我们可以得出一个有意思的清单(参考表7.1)。

表7.1 是什么对促进治疗中的改变有重要作用?

对比可以颠覆事情

对于在任何一种治疗中哪些是重要的关键要素,大多数治疗师和临床工作者能够形成共识。那就是之前所提及的“基本要素”,包括了人际关系、希望的力量以及帮助人们通过诠释、说明以及挑战信仰以重塑生活。

我们大多数人都相信治疗中那些建设性的故事和与自己人生截然不同的人生故事具有很大的价值,然后有种观点则明显相反。布莱福德·齐尼(Bradford Keeney),经验治疗法的创新者,认为我们该走出“倾诉疗法”,而最好采取一种“表演疗法”,即在一场公映的戏剧中,每个参与者都会在其中扮演角色,比如演员、导演以及观众。齐尼说:“改变,从最根本上来说,需要一些新的事物。”

新鲜事物在抓住观众的眼球以及留下最深刻的印象上起着重要的作用。这对于治疗、旅行(见第8章)或其他引起转变的设定或场合均适用。但试想一下,治疗为何通常被塑造成强调一个稳固的、可预测的“可掌控环境”。疗程也以这样的方式开始(“所以,你今天想要聊什么呢?”),又以同样的方式结束(“下周同一时间?”)。参与者坐在同样的位置,选择同样的椅子,保持同样的姿势。这个过程被尽可能地“人为化”以及标准化,以满足管理型理疗的提供者以及“经验支持治疗”的要求。

如果你问患者,他们会说自己偏向于这种可靠的安排。生活中充满着各种混乱和不确定,缺乏稳定和可预见性,治疗通常被设计成遵循特定模式的一次经历。实际上,如果办公室的某样东西摆乱了或计划有变,患者会受到明显的干扰。

但有趣的是,如果治疗的目的确实是为了在最有效的时间内促进最大的、积极的改变,为什么我们却让一切保持一致呢?

我通常会在家庭办公室与患者见面。我们家正在修修补补,不太方便待客,因此我取消了一些会面。我联系了一个患者(另一位治疗师),想看看她对于我将我们的会面改在了另一个地点——一家不远处的当地咖啡馆里的一个私人包间有什么感受。对于这个安排,我个人觉得有点儿抱歉,但我还是努力说服自己,这会是一次有趣的经历。事实上,它的确是。

见到那位患者后,我们沿着街道走,一路交谈,到达后坐在了一张大号椅子上,喝着卡布奇诺。我发现我们在开辟新天地,探索一些新领域,这很有趣。这突破了所有的治疗类型。

那之后的一周,我觉得在公众场合会面可能不是好主意,于是我建议在我家的餐桌上一起喝茶。我们又一次聊到了之前没说过的事情。

接下来的一周,我建议在后院会面,这又是另一个突破。但更有意思的是,接下来的几个月,我们对这三次会面都历历在目,而其他会面则变得十分模糊。对此,我们分享的经验更加生动且强烈,因为它们发生在不寻常的地方。从那以后,我就想如果我们对每个疗程的场景、地点、结构、模式、节奏以及流程都做些改变的话,治疗会变得更加有效。设想一下,如果患者每次进入办公室,家具都被摆在了不同的位置,椅子是可移动的,墙上挂着各种各样的图片,或者某日房间里没有家具,只有一张瑜伽垫、一张蹦床、一个舞池或者儿童游泳池。

好了,可能有点儿异想天开,但你应该明白了我的大意:改变是通过新的行为获得的,而这通常发生在新奇的地方。当面临困境或者遇到新情况时,你被迫用新方法去解决问题,因为你以前通常用的方法并不是很适合这种情况。

“是时候选择一个先知立场,”齐尼提议,“并宣告逃避到‘安全解释’是比懦夫和‘怪咖’更不负责任的行为。没有解释是安全的,它们通常都是毁灭性、冠冕堂皇且存在固有局限性的。”

齐尼很久之前就开始采用土著治疗师的方法,为此他花了十年时间去学习和模仿。他将自己视为巫师或者“骗子”,主要工作是帮助引导一些充满变化的旅程,这些与交谈甚少有关联,更多与治疗的仪式相关。

我有一次加入了齐尼在卡拉哈里(Kalahari)的这样一个旅行,看当代的治疗师能从土著人最古老的治疗方法中学到什么。这是我职业生涯最充满变化的经历,当与一位土著巫师探讨他的治疗方法时,他转过来对我说他知道我是一名医者。

我告诉他是这样,然后他问我怎么工作。我们整个晚上都在跳舞、吟诵、摇晃——作为部落治疗仪式的一部分——以唤醒灵魂获得治疗的力量。我告诉他在我们的文化中我们做什么,如何就座,还讨论了一些问题。巫师觉得这很滑稽,尤其是他得知我在工作时不生火、不跳舞、不祈祷也不放音乐时。当他知道整个社区在做治疗时都不会做这些时,笑得尤其大声,即使我试图解释加利福尼亚州南部(Sarthern California)的“社区”人口超过两千万,并不像他那世界上最荒凉的小村庄里只有144位居民。

他喘了一口气后,又恢复了他的泰然自若,严肃地问我:“告诉我,你曾只靠跟别人说话就能帮助人吗?”

好问题,不是吗?

与世界上那些有着各式各样治疗方法的土著医者相比,他们利用活动、音乐、舞蹈、吟诵、部落仪式加上天然药物,同时唤醒曾住在小村庄的所有祖先的灵魂,我们的方法显得相形见绌。期待每周一次几分钟的交谈就能引起重大的改变,你只要想想这个想法有多荒谬,就能让我们思考其他促成转变的方法。这也是我们下一章所要探讨的内容。