-

1.1教材编写指导委员会

-

1.2《中医基础理论》编委会

-

1.3总 序

-

1.4总前言

-

1.5前 言

-

1.6目录

-

1.7绪 论

-

1.7.1一、中医学的概念和学科属性

-

1.7.2二、中医学理论体系的形成和发展

-

1.7.3三、中医学理论体系的主要特点

-

1.7.4四、中医学的主要思维方法

-

1.7.5五、“中医基础理论”的主要内容和学习方法

-

1.8第一章 中医学哲学观

-

1.8.1第一节 精气学说

-

1.8.1.1一、精气的基本概念

-

1.8.1.2二、精气学说的主要内容

-

1.8.1.3三、精气学说在中医学中的应用

-

1.8.2第二节 阴阳学说

-

1.8.2.1一、阴阳的概念与归类

-

1.8.2.2二、阴阳学说的基本内容

-

1.8.2.3三、阴阳学说在中医学中的应用

-

1.8.3第三节 五行学说

-

1.8.3.1一、五行的概念与归类

-

1.8.3.2二、五行学说的基本内容

-

1.8.3.3三、五行学说在中医学中的应用

-

1.9第二章 中医学生命观

-

1.9.1第一节 藏 象

-

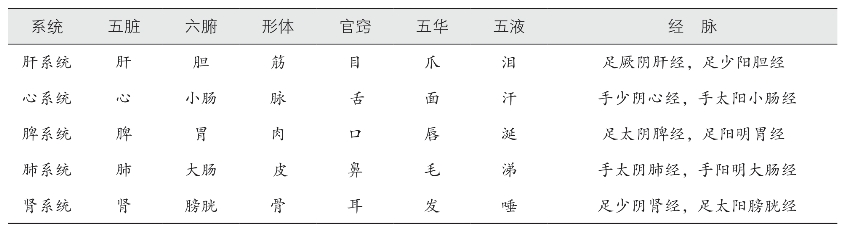

1.9.1.1一、藏象概述

-

1.9.1.2二、五脏

-

1.9.1.3三、六腑

-

1.9.1.4四、奇恒之腑

-

1.9.1.5五、脏腑之间的关系

-

1.9.2第二节 精、气、血、津液

-

1.9.2.1一、精

-

1.9.2.2二、气

-

1.9.2.3三、血

-

1.9.2.4四、津液

-

1.9.2.5五、精、气、血、津液之间的关系

-

1.9.3第三节 经 络

-

1.9.3.1一、经络概述

-

1.9.3.2二、十二经脉

-

1.9.3.3三、奇经八脉

-

1.9.3.4四、经络系统的生理功能与经络学说的应用

-

1.9.4第四节 体 质

-

1.9.4.1一、体质概述

-

1.9.4.2二、体质学说的基本内容

-

1.9.4.3三、体质学说的应用

-

1.10第三章 中医学疾病观

-

1.10.1第一节 病 因

-

1.10.1.1一、外感病因

-

1.10.1.2二、内伤病因

-

1.10.1.3三、病理产物病因

-

1.10.2第二节 发 病

-

1.10.2.1一、发病的基本原理

-

1.10.2.2二、影响发病的主要因素

-

1.10.2.3三、发病类型

-

1.10.3第三节 病 机

-

1.10.3.1一、邪正盛衰

-

1.10.3.2二、阴阳失调

-

1.10.3.3三、精、气、血、津液失常

-

1.10.3.4四、内生五邪

-

1.11第四章 中医学防治观

-

1.11.1第一节 养生康复

-

1.11.1.1一、养生

-

1.11.1.2二、康复

-

1.11.2第二节 防治原则

-

1.11.2.1一、预防

-

1.11.2.2二、治则

-

1.11.2.3三、治法

1

中医基础理论