基因入药

从理论上说,看了前面有关基因和疾病的故事,我们已经知道,如果能够精确地修改人体内的DNA序列,我们确确实实有可能战胜许多疾病。

如果我们能够修改镰刀形红细胞贫血症患者体内的HBS基因序列,修改囊肿性纤维化患者体内的CFTR基因序列……我们就可以彻底治疗成千上万种单基因遗传病。如果我们能够找到近视、糖尿病、高血压和自闭症背后的几十个相关基因,我们也同样可以治疗这些顽固性疾病,无非是把治疗单基因遗传病的步骤在同一个患者身上重复几十次。甚至我们也可以用同样的办法提高人们的骨密度、修改人体的免疫细胞,让人体可以从容面对跌倒摔伤和免疫缺陷病毒的入侵!我们立刻可以想象,直接针对基因挥舞手术刀的“基因治疗”可能是人们千百年来幻想过最美妙的疾病解决方案了,釜底抽薪、一劳永逸,还不用担心投鼠忌器的副作用问题。

然而,看上去很美妙的基因治疗,至今仍然基本停留在纸面上。从基因疗法首次被应用于人体的1990年算起,全世界通过基因治疗得以重获健康的幸运儿不超过千人。我们在科学杂志和媒体上看到的,经常是基因治疗领域反复发生的临床事故、失败案例,以及一次次的重头再来。直到今天,基因治疗的临床可行性还仅仅局限于对最简单的单基因遗传病进行治疗,而且这种治疗还仅仅是给患者体内“放回”一个正常的基因拷贝,距离真正的“精确修复”致病基因还有漫漫长路。更复杂疾病的基因治疗还停留在科幻小说范畴。至于说改造人体基因、实现对疾病(从骨折到艾滋病)的预防,光是伦理层面的嘴仗还打不完呢。

说到这里,你可能要问个问题。原来说得这么热闹的基因治疗,不过是少数成功的案例,而且仅仅是针对那些罕见的单基因遗传病啊?可是相比于糖尿病、高血压和近视眼,相比于艾滋病、肝炎和各种细菌感染,甚至是相比于各种多基因遗传病,单基因遗传病似乎离我们相当遥远啊。即便是相对熟悉的镰刀形红细胞贫血症、白化病,我们也更多地是从新闻里而不是从自己的生活圈子里看到和感受到的。那么我们为什么要大费周章,搞出一整套所谓的基因治疗去解决这些相对“小众”和“冷门”的疾病呢?用这些精力和资源开发更好的治疗手段,更好地帮助我们对抗糖尿病、高血压,以及各种病毒细菌的侵袭不是更好吗?

抛开“每个生命都同等重要”的伦理逻辑不谈,答案里面其实蕴涵着两套不同出发点,却同等要紧的逻辑。第一,从技术层面来说,我们不得不遗憾地承认,依据我们目前的知识水平和技术储备,基因治疗真正具有临床可行性的也主要是针对单基因遗传病“而已”。那些更复杂的疾病,单单搞清楚背后的几十个甚至上百个致病基因之间的相互关系就已经是个异常困难的任务了,而一次性对患者体内的多个基因进行精确“手术”操作至少在当下更是完全不具备可行性。

而第二个逻辑则要更光明一些:如果我们能够有效地理解和治疗单基因疾病,那么以此为技术储备和出发点,我们应该有能力循着知识积累和技术进化的路径,慢慢逼近和攻克更复杂、更顽固,也更加普遍的疾病。就像莱特兄弟仅仅飞了十几秒的飞行者一号飞机问世不过百年后,我们拥有了在平流层展翅翱翔的波音空客,也如同现在一只苹果手表的运算能力要远远超过50多年前装满几间屋子的庞然大物数字积分计算机(ENIAC),工业革命后数百年技术进化的能力让我们有理由对基因疗法更广泛的用途保持乐观。

因此,就让我们暂时抛开浪漫主义的医学幻想,看看基因治疗领域的飞行者一号和ENIAC长什么样子吧。

今天的基因治疗能做什么呢?

有一种名为重症联合免疫缺陷病(ADA-SCID)的罕见遗传病,其发病率小于十万分之一。患有这种疾病的患者(见图2-7)的第20号染色体上,有一个名为腺苷脱氨酶(Adenosine deaminase, ADA)的基因出现了遗传突变失去了原有的功能,使患者几乎完全丧失了免疫机能。抛开其背后复杂的病理分析暂且不谈,我们至少可以想出两个“粗暴”直接的治疗思路来“缺什么补什么”。干脆在人体里放回一个正确的腺苷脱氨酶基因,或者干脆在体外生产一些腺苷脱氨酶蛋白注射到人体中不就行了吗?

严格来说,一般只有前者才会被叫作基因治疗,因为只有前者才真的对患者的基因动了手术刀。不过后者也同样是在针对患病基因做文章,而且比“原教旨”的基因治疗门槛要低得多。因此也值得在这里插一闲笔,先说说这种治疗方法。

说起在体外生产蛋白质,可能很多读者马上会想到中小学课本里讲过的“人工合成牛胰岛素”,这是中国科学家在二十世纪五六十年代取得的重要科学成就之一。当时科学家们利用20种氨基酸单体分子为原料,依据天然存在的牛胰岛素蛋白质的氨基酸序列,将氨基酸分子按照特定顺序首尾相连,用化学方法制造出了具有生物活性的胰岛素蛋白。不过我们必须得说,相比历经亿万年进化锤炼的生物体,人工制造蛋白质的效率实在太低了。因此,在实际应用里,人们几乎都是在用生物体本身来帮助我们生产蛋白质。

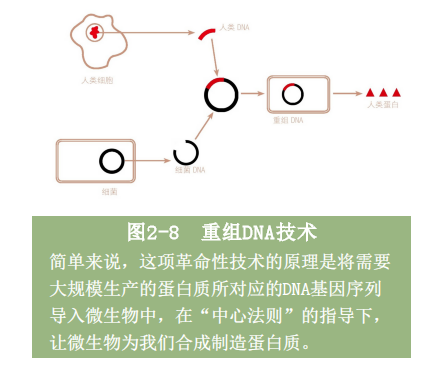

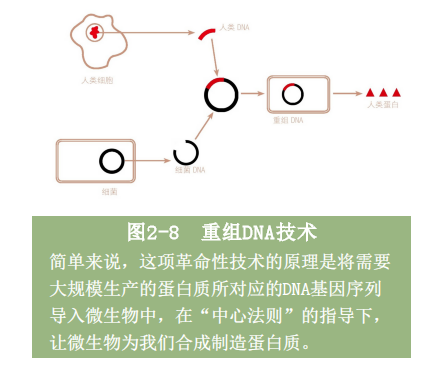

怎么做呢?我们已经知道,蛋白质分子的特定氨基酸序列信息,储藏在DNA分子的特定碱基排列中。因此,如果我们想要生产一个源自人体的蛋白质,只需要获取它的DNA序列,然后把这个序列放到诸如大肠杆菌或酵母菌之类的微生物中,就可以让大罐大罐的微生物帮我们日夜不停地生产人体蛋白质了。这种被称为“重组DNA技术”(见图2-8)的革命性发明在20世纪80年代后被广泛应用于许多蛋白质药物的生产中。实际上,一直到今天,治疗重症联合免疫缺陷病的标准临床方案中,仍然包括定期注射体外生产的腺苷脱氨酶蛋白。

将合成蛋白质注射给患者的思路很不错,但有一个问题,蛋白质在人体内是有生命周期的,它会慢慢地被机体降解消化掉并加以重新利用。所以一般而言,利用合成蛋白质治疗遗传病的时候,患者都需要定期——可能是几周一次,也可能是每天几次——接受蛋白质注射。这无疑是一件又麻烦又有点危险的事情。相比之下,用“原教旨”基因治疗的思路,将正常的腺苷脱氨酶基因重新引入患者体内,可能会提供一劳永逸的解决方案。因为这样一来,患者的体细胞也许将重新获得生产腺苷脱氨酶的能力,从而摆脱定期的蛋白注射。

可想而知,改造人体基因的诱惑是无比巨大的。早在1963年,就在DNA双螺旋模型获得诺贝尔奖之后仅仅一年,分子生物学家约书亚・莱德伯格就已经预言了在人体内引入基因的概念,并且乐观地认为,“这将仅仅是个时间问题”。到了二十世纪七八十年代,随着分子生物学技术的发展,至少在实验室里克隆和操作基因,将基因引入动物细胞和动物体内都已经不是什么天方夜谭了。到了20世纪90年代,美国的监管机构终于批准了医生和科学家开展基因治疗的人体试验。

1990年2月,在经过烦琐细致的文件审查和长达20小时的公开听证会答辩后,经由美国食品和药品管理局批准,美国国家卫生院的威廉・安德森(见图2-9)医生正式开展了针对重症联合免疫缺陷病的基因治疗。很快,安德森医生就遇到了4岁的小女孩阿香提・德希尔瓦(见图2-9)和她焦虑的父母。

和所有重症联合免疫缺陷病的患者一样,德希尔瓦的免疫功能几乎被完全摧毁了。从出生起,她就遭受着无休止的耳道感染、肺部感染和鼻腔感染的困扰。4岁的她身高体重都只有正常2岁孩子的水平。客观来说,即便是在20世纪80年代,重症联合免疫缺陷病也还是有治疗方法的:一就是我们刚刚讲过的办法,定期注射腺苷脱氨酶蛋白;另一种是骨髓移植,为患者注入能够正常合成腺苷脱氨酶的免疫细胞。然而两种方法都失效了:小德希尔瓦对腺苷脱氨酶注射失去了反应,同时她的医生根本找不到合适的骨髓配型用于治疗。

于是就像人类医学史上许多里程碑式的事件一样,德希尔瓦的父母在绝望中做出了无奈选择,让他们不幸的女儿接受未知命运的挑战,尝试一种前所未有的科学冒险。

1990年9月,在长达12天的治疗周期中,安德森医生和其他合作者首先从小病人的体内抽取大量血液,提取其中的白细胞,然后再将功能正常的腺苷脱氨酶导入这些细胞中。到了9月14日下午12:52,医生们用颤抖的双手打开阀门,把经过基因改造后的白细胞重新输回小病人体内。在手术后的检查中,医生们证明,德希尔瓦体内的白细胞重新生产出了氨基酸序列正常的腺苷脱氨酶!于是,在混沌初开之后的自然历史上,第一次有智慧生物开始从造物主的视角,挑战进化带给自身的病痛折磨。

1990年底,安德森医生在刚刚创刊的《人类基因治疗》杂志上撰文,用简单的“开端”(the beginning)一词,形容这一历史性的时刻。

几个月之后的1991年,第二位罹患重症联合免疫缺陷病的11岁女孩辛迪・凯西克(Cindy Kisik,见图2-10)在同一家医院接受了安德森医生的基因治疗。手术同样取得了成功。

到了1992年底,美国密歇根大学医学中心的詹姆斯・威尔逊(James Wilson)医生宣布,他的团队成功治疗了一名患有家族性高胆固醇血症的29岁女性。威尔逊发现,在手术后的数月之内,患者体内的胆固醇水平得到了显著控制。完全不同的患病基因,完全不同的人类疾病,同时也是完全不同的技术路线,然而基因疗法又一次成功了。

此后,众多患者、医生和科学家的热情被迅速点燃,临床试验在美国、欧洲、中国和南美的许多医学机构中被迅速设计出来并开展实施。仅仅在美国国家卫生院,安德森医生开展第一例基因治疗手术的地方,在随后的10年间就批准了数百例基因治疗。截至2000年,全世界开展了超过500个基因治疗临床试验,超过4 000名患者参与其中,相关疾病也在不断扩展。许多人真诚地相信,基因治疗的时代到来了。

那么我们是不是可以乐观地期待,至少在可预见的时间里,人类患有的单基因遗传病会得到全面有效的治疗呢?然后我们就可以以此为出发点,开始征服更复杂的遗传疾病呢?

答案是令人失望的“不是”。

站在2017年回望过去,在整个20世纪90年代中,与其说基因治疗带来了希望,不如说带来了喧嚣和泡沫。是革命性的概念突破和随之而来的巨大商业利益在驱动着这个领域的大跃进,而不是清晰的临床结论。在整个10年里开展的全部超过500个基因治疗临床试验全部以失败而告终,没有一项顺利推进到大规模临床应用阶段。甚至1990年安德森医生得出的历史性结果,在事后审视时也充满疑问。是的,德希尔瓦至今仍健康地生活着,但是因为人类白细胞的寿命只有数月,因此她需要每隔几个月利用基因治疗“修改”新生的、带有致病腺苷脱氨酶基因的白细胞才能维持健康,这使得基因治疗“一劳永逸”的许诺成了空头支票。与此同时,她仍然需要定期注射长效腺苷脱氨酶蛋白。因此,她的康复本身到底在多大程度上可以认为是基因治疗的成功,又在多大程度上代表基因治疗真正具备了临床意义,仍然难以清晰界定。

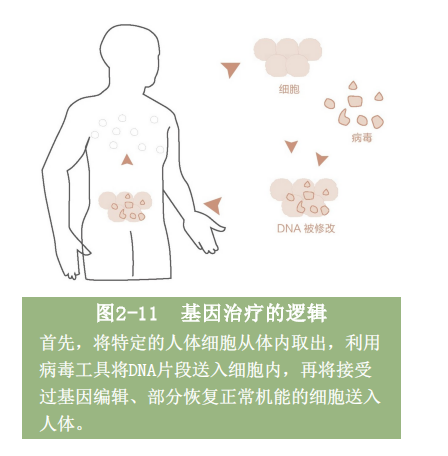

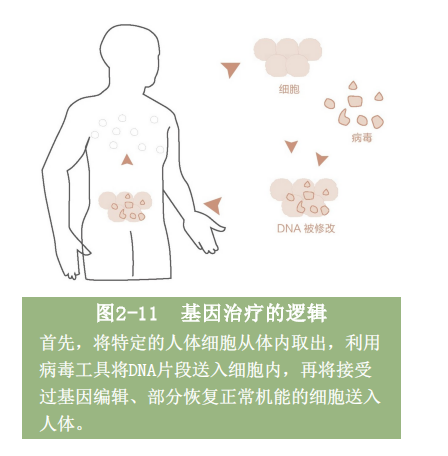

为什么?基因治疗的逻辑我们已经看得清清楚楚,无非就是“缺啥补啥”,给患者体内引入一段具有正常功能的基因序列(见图2-11)。安德森医生的临床治疗方案似乎也无懈可击,既然德希尔瓦体内的白细胞缺少了功能正常的腺苷脱氨酶基因,那就给基因动手术,帮她获得新的腺苷脱氨酶基因。一切都顺理成章。按照这样的逻辑走下去,更多的单基因遗传病,甚至是多基因遗传病,都可以得到水到渠成的治疗啊。

魔鬼藏在细节里。在讲故事的时候,我有意忽略了一个重要细节:安德森医生到底是怎么把腺苷脱氨酶基因重新引入德希尔瓦体内的呢?

要知道,把一个特定基因放回人体细胞的难度,要远远大于注射一些蛋白质给人体。注射蛋白质,技术上可以看作是一枚金属针头就可以解决的问题,并不比我们在医院注射室打疫苗或者注射抗生素复杂多少。但是把一段DNA序列重新放回人体细胞,不管是从空间尺度上还是规模上都要艰难许多。我们总不能把患者的细胞全部取出,然后用针头一个个地显微注射吧?要知道人体的细胞数量可是以百万亿计数的!还是以重症联合免疫缺陷病为例,想要有效控制这种疾病,需要在患者体内大量的白细胞中同时引入腺苷脱氨酶基因。如果动手术的细胞数量不够,能够合成的正常腺苷脱氨酶数量也就会很有限,根本达不到治疗疾病的目的。

那么,安德森医生究竟是用什么神奇的方法,将腺苷脱氨酶基因同时引入到大量人体白细胞中的呢?

在实验室研究中,生物学家其实已经发展了不少将外源基因引入细胞的人工方法。比如我们可以通过电击在细胞膜表面产生微小的穿孔,从而允许DNA分子自由进入。我们也可以将DNA放入由脂类分子包裹的微小颗粒内,通过细胞膜融合进入细胞,等等。但是面对大量的人类细胞,类似的操作仍然显得效率过于低下。因此,在临床应用中,安德森医生还是要借助大自然的力量。

和上面提到的利用微生物帮助我们制造蛋白质的思路类似,安德森医生手中利用的大自然的力量,也是来自某种生物——让许多人谈之色变的病毒。这种微小的生物能够准确定位人体细胞,并将一段DNA送入细胞内。

也正是这种微小的生物和它们难以捉摸的脾气,让尝试基因治疗的科学家和医生在接下来的10年内吃尽了苦头,毫不留情地戳破了基因治疗的玫瑰色泡沫。