1990年,我退休了。1991年,在中央和省领导的关怀下,敦煌研究院在兰州建起了家属楼,我和贞伯搬到了兰州。为了照顾我们的晚年生活,院里特意把我儿子李宏从金昌调到了兰州(图11-1)。搬家时,儿子李宏在帮我们整理物品时,建议我们扔掉一些“破烂”,我和贞伯抚摩着旧书桌、简易书架、马灯、煤油灯……这些物品太过陈旧,摆放在家里也显得特不搭调,但它伴随着我们在莫高窟度过了一万多个日日夜夜,承载了太多的记忆,我们心中十分不舍,我们坚持把这些旧物件全部带到了兰州。要离开敦煌,离开莫高窟了,看着相守几十年的洞窟,看着亲手栽的一棵棵白杨树,看着那熟悉的戈壁沙滩,我感慨万千,依依不舍。在这里我度过了风风雨雨几十年,尽管经历了艰难困苦,坎坷波折,奉献了青春年华,有欢乐、有痛苦,有自豪,有委屈……但我无怨无悔,因为这里有我深深热爱的敦煌艺术(图11-2)。

图11-1 莫高窟九层楼 1984年

图11-2 三危山晨雾 1981年

图11-3 1985年,李贞伯(右)和大学同学曾宪七(中)及夫人何剑平(左)在莫高窟

兰州是甘肃的省会城市,黄河从城中穿流而过,相比敦煌,气候宜人,生活便利,游玩的地方也比较多。初到兰州,院里的老同志也常常一起参观博物馆、看画展,上兰山、逛公园,可没过多久我就感到干什么都索然无味。我和贞伯在家聊天,常回忆起我们在大学的美好时光,怀念我们的大学老师和中央美院同事(图11-3),但谈得最多的还是敦煌莫高窟,我们如数家珍一样谈论着那492个洞窟的壁画、彩塑,那每幅壁画、每尊彩塑的时代、内容、神态、线条、敷色、构图……竟然记得那么清楚,像刻在了脑海里一样。偶尔说起当年挨批斗、当羊倌的情形,也是津津乐道,好像在说别人的故事,还有那么一丝丝留恋。莫高窟早已融入了我们的生命,离开了莫高窟心里总觉得空荡荡的。于是,我在完成了《敦煌学大辞典》词条撰写任务后,又开始临摹壁画(图11-4)。

图11-4 1992年万庚育临摹的莫高窟第57窟南壁观音菩萨

我一拿起画笔,顿时觉得有了精气神,生活也变得有滋有味。我一边画画,一边听音乐,贞伯或背唐诗宋词,或看书写字,兴致来时也提笔画画花鸟。闲暇时,我们就教儿子、媳妇、孙子学画敦煌壁画,全家人怡然自得,其乐融融。我选择了莫高窟北凉、北魏、西魏、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、西夏、元代等各个时代,将各种人物头像放大,客观临摹,我还临摹了五代第198窟舞乐、初唐第401窟菩萨、盛唐第148窟舞乐及榆林窟第2窟西夏水月观音等共计近百幅画。

有一天上午,我正在画第148窟舞乐,院里的同事陪着一位日本人来到家中。原来,这位日本人是专程去敦煌莫高窟参观的,途经兰州,当天下午就要乘机回国。他利用这大半天时间,登门拜访曾在莫高窟临摹壁画的老专家。他一进门看到我这幅快要完成的画,也顾不上落座客套,就站在画前仔细地观看起来,一边看一边伸出大拇指,嘴里还不断地说着什么。通过同事翻译,我才知道,他说的是:“这幅画太美了!画得太好了!在莫高窟的洞窟里只能远远地看看,没想到今天能这么近距离地细细欣赏,真是高兴极了。”没想到中午时分,小松茂雄又一次来到我家,他说他特别喜欢这幅画,离开兰州前还想再来看一眼。他对敦煌艺术的这份仰慕和热爱,让我感到骄傲和自豪(图11-5)。

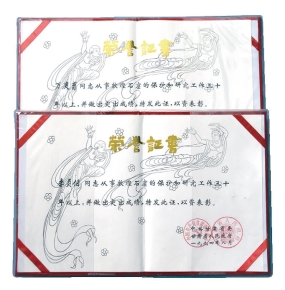

1994年8月3日,中共甘肃省委、甘肃省人民政府在兰州召开了“纪念敦煌研究院建院五十周年大会”,省委书记阎海旺、省人大常委会主任卢克俭等省委、省政府有关领导参加了会议,国家文物局副局长马自树也专程来参加了大会。大会上表彰了研究院长期坚持在敦煌工作的19位同志,同时,给每人奖励了7000元奖金和一套中日合作出版的《中国石窟·敦煌莫高窟》五卷本。次日,《甘肃日报》也以《莫高窟中写春秋——敦煌学研究群英谱》为题一一介绍了受表彰的同志们的工作业绩,我和贞伯也在其中。那几日,研究院的老同志都非常兴奋和自豪。我们只是做了自己该做的工作,尽了自己的本分,党和国家却给予了那么高的评价和荣誉,我心里除了感谢,还感到有些不安(图11-6、图11-7)。

1994年9月5日,我和贺世哲、施萍婷、赵崇明、霍熙亮、赵声良、杨富学、杜永卫、张元林、梅林等人赴新疆库车克孜尔石窟参加“纪念鸠摩罗什1650年国际学术讨论会”。到会者有百余人,包括德、法、日本、韩国等外国专家学者42人。克孜尔在群山之间,汽车在山路上穿行了几个小时见不到人,交通很不方便。当地为举办这次会议,特地在石窟前建了会议厅和宾馆,真不容易。9日举行了鸠摩罗什铜像揭幕仪式,后两天参观了克孜尔石窟(图11-8)。

图11-5 1993年6月,万庚育、李贞伯夫妇在兰州家中于尚未完成的莫高窟第148窟舞乐图前与来访的日本朋友合影留念

图11-6 中共甘肃省委、甘肃省人民政府于1994年颁发的荣誉证书

图11-7 1985年国家文物局颁发的纪念证章

图11-8 1994年,万庚育(前排中)和敦煌研究院参加会议的代表在克孜尔石窟前合影

图11-9 2000年6月段文杰参观“万庚育临摹敦煌壁画展”时与李贞伯(右)合影

会议结束后,我们沿途考察了台台尔千佛洞、库木吐拉石窟、玛扎巴哈、克孜喀拉罕石窟、克孜尔嘎哈石窟、森木塞姆石窟、吉尔萨尔石窟、昭古董大寺,后到库尔勒、吐鲁番考察伯孜克里克石窟、胜金口、吐峪沟、高昌古城、阿斯塔那古墓,并到墓中参观木乃伊。之后又到雅尔湖、交河故城及博物馆,该馆馆长热情地宴请我们。我们还到了葡萄沟,其面积之大是不可想象的,就连大街上都搭有葡萄架,伸手就可得,但没有人摘它。我们还参观了苏公塔、哈密王墓。在20多天里,我们每天“马不停蹄”,行程1.2万公里,去伯孜克里克时还坐过一段别有风味的毛驴车。途经达坂城时,大家兴致勃勃地说,很想见到歌里唱的“那里的姑娘辫子长,两个眼睛真漂亮……”哪知一个姑娘都没看见。我们于月底赶回敦煌莫高窟,参加了院里组织的国庆文艺晚会。晚会气氛热烈,节目是院里的职工自编自演的,精彩的演出赢得了阵阵掌声,特别是美术所的四个小伙子扮演的芭蕾舞《天鹅湖》中的小天鹅,那滑稽的表演,让大家笑得前仰后合。

2000年6月30日,为纪念敦煌莫高窟藏经洞发现暨敦煌学诞生一百周年,我决定自费在兰州大敦煌艺术馆举办个人画展,展出的作品全是我退休以后画的,那年我78岁。画展的前期准备工作诸如裱画、展馆选址、印刷请柬等一切琐事,都由我儿子李宏他们负责,有他们的大力支持,我更有信心了。开展这天,中央电视台、甘肃电视台、兰州电视台、甘肃日报、甘肃工人报、兰州晚报等新闻媒体都来现场采访报道,当日的《兰州晨报》登载了题为《大漠·楚女·敦煌情》的文章。参观的人把展厅挤得水泄不通。甘肃省文化厅原副厅长董长河、敦煌研究院原院长段文杰、著名雕塑家何鄂夫妇及研究院在兰的离退休老专家和同行也特地前来祝贺(图11-9、图11-10)。雕塑家何鄂夫妇在贺联上写道:辛勤伴敦煌,苦寒得清香。敦煌研究院副研究员汪泛舟当场赋诗一首:“一生洞窟绘丹青,楚女胸怀大漠情。壁画乱真当瑰宝,文章千古启后人。名书世界添炫耀,三八红旗慰功臣。百年敦煌临摹展,观者山海动金城。”副研究员胡同庆也作诗一首:“万花丛中,朵朵都是菩萨再现,是现身更是献身,妙手丹青,细绘人间菩提纯情,五十年勤耕细耘,悠然育出一颗美丽人生平平淡淡心。”《甘肃日报》在报道中说:“此次展出的90多幅作品,主要是万庚育近年来绘制的莫高窟各时代的具有特色的人物头像,这些千姿百态、表情丰富的人物头像,既在造型等方面严格保持了壁画原样,又在构图取材、大小等方面大胆进行了创新,精彩展示了临摹与创作之间的奇妙关系,令人赏心悦目,也给人以启迪。同时展出的还有菩萨、飞天、舞乐等内容的作品,可以较全面地反映敦煌壁画和万庚育女士的艺术风格。”

许多前来参观的观众在签名簿上写下了“妙手丹青绘真情”“荣誉应该属于为敦煌默默奉献一生的人”“展现敦煌艺术魅力,弘扬中华文化”“竭数十年之精力展现敦煌艺术博大精深”“敦煌精神”“万师接过神张笔,再现敦煌壁画美”“莫高窟中写春秋”“万老师作品令我辈万分感动,她为甘肃、为妇女增加光辉展现世人,再次感谢您赠给我们的厚礼”“惟妙惟肖,笔写春秋”“再现辉煌”“妙手留古魂”“惊世之作空前绝后”“摹莫高神韵,传敦煌文化”“敦煌千古”“书画春秋”的留言和祝词(图11-11)。

图11-10 2000年,雕塑家何鄂(右二)、张玄英(左二)夫妇为“万庚育临摹敦煌壁画展”书写贺联

图11-11 2000年,甘肃日报社社长马克利为“万庚育临摹敦煌壁画展”题词

图11-12 万庚育临摹莫高窟第401窟菩萨

图11-13 1993年,李贞伯(左)、万庚育(右)夫妇在成都和学长岑学恭(中)参观“徐悲鸿艺术大展”时合影

画展期间,前来参观的人们络绎不绝,有的还来了二三次。有些观众看得特别认真,一边看,一边轻声讨论,还提出一些问题让我解答,比如莫高窟现在的保护情况、画画的颜料,画中人物手中拿的什么物品,等等,我都耐心地一一回答。让我印象深刻的是两位60多岁的老人,看到初唐第401窟菩萨手中拿着透明的物品,一个说是玻璃的,一个说唐代有玻璃吗?两个人争执不休,最后来找我寻求答案(图11-12)。还有一些人想买画,被我拒绝后,感到迷惑不解,他们说:“别人办画展是为了卖画挣钱,您办画展是为了什么?”人们对敦煌艺术的热爱和对我的高度评价,深深感动了我,我觉得作为敦煌艺术研究人员是自豪的。在我有生之年还能为宣传敦煌艺术尽绵薄之力,让更多的人能进一步了解珍贵的莫高窟宝藏,我特别高兴。

展览结束后,接踵而来的是:《世界名人录》《中华翰墨名家作品博览》《中华巾帼丰采》《中外名人辞典》《中国当代文化艺术名人》《走向世界的中国》《中国书画作品收藏宝典》《科学中国人·中国专家人才大辞典》《华夏魂》《世界艺术家》《国际文化艺术名人档案》《中华人物大辞典》《世界知名作家艺术家词典》《世界人物辞海》《中国美术选集》《现代中国绘画》《纪念邓小平同志诞辰一百周年全国翰墨精品集》,以及文艺报《艺术人生》编辑部、《庆祝中华人民共和国建国55周年当代艺术精品博览》等30多个编委会的邀请函。我已年届八十,不想在这上面耗费精力,我想写写回忆录,做自己想做的事情。所以,我一概没有复函(图11-13)。

2001年,我突然患小脑出血住进了甘肃省人民医院,头晕得不能睁眼睛,整整四个月不能进食,喝口水也吐,甚至听到“吃饭”这两个字就想吐。脑系科主任朱力山大夫说他很少见这样的病状,可能是神经性的厌食病,如果这样下去,只能靠静脉注射营养液维持生命。他采取了很多办法止吐,并鼓励我进食,但都无济于事。研究院的领导和同事及朋友们都来医院探望我,儿子李宏日夜守候在我的身边,每天为我擦洗、按摩,防止肌肉萎缩。87岁的贞伯非常执拗,天天坚持要来医院陪我,儿媳妇李国华白天要上班,还要照顾贞伯和即将参加高考的孙子,一家人为我忙乱不堪(图11-14)。对于死我不害怕,只是拖累了家人,实在于心不忍。在床上躺了三个多月,腿上的肌肉已开始萎缩。连站立的力气也没有。遵照大夫医嘱,我开始坐在床边活动两腿,过了几天渐渐地能站起来扶着床头走几步,但仍不能进食,令大家发愁。无奈之下,李宏偷偷地给他姐姐嘉平打了电话让她来兰州,嘉平一下火车就直奔医院来到我的病房。

有一天女儿给我按摩时突然说:“妈妈,你想想全国各地凡是你去过的地方最喜欢吃的是什么?”我说:“我去过二十几个省,好吃的东西可多啦!”于是我一边回忆一边说着湖北、江西、浙江、北京、新疆等从江南到西北好吃的饭菜,说着说着,我一下说:“你猜我现在想吃什么?我想吃土豆煮白菜。”嘉平惊喜地说:“那好办,我打电话让李宏带点白菜心和土豆来。”晚上姐弟俩在病房用电热杯给我煮好了白菜土豆,给我吃第一口的时候,我说:“好吃极了,比鸡肉还香。”他俩高兴而好奇地看着我,直到把那一小碗白菜土豆连汤吃得精光,居然没有吐,奇迹!真是奇迹!三个多月全靠输营养液,肠胃里早已空空如也,接连几天我就吃白水煮白菜土豆,大夫也为我高兴,护士还对我儿子女儿开玩笑说:“你们怎么白水煮白菜土豆,虐待你母亲啊?”这确实是出人意料,病情很快好转起来,四个月后,经复查脑出血已基本吸收,我便出了院。女儿要工作,在我出院的第二天便回湖北了。

图11-14 1994年万庚育在家中教儿媳临摹敦煌壁画

我在家中扶着练习走路,饮食上除了白菜煮土豆,增加了许多营养的内容,并且开始吃一些主食,不料几天后我患了急性胆囊炎与胆总管炎,又住进了医院,大夫说:“幸好胰脏没出问题,否则就不好办了。”护士们笑着对我说:“万老,您‘二进宫’来了。”十几天后我痊愈出院了,同事们到家里来看我,都说我大难不死,必有后福。庆幸的是我小脑出血没有留下后遗症,这就是所谓的福,我想我应该趁自己的记忆力还没有减退前,将所经历的事记录下来,不论酸甜苦辣,回头看看自己一生走过的路也是很有意思的。就这样我开始断断续续地写起回忆录,偶尔也提笔画画。由于身体还没有彻底康复,一年来我很少出门,外面春夏秋冬四季交替的气息一点都没感觉到(图11-15、图11-16)。

2005年4月,《兰州晨报》登载了题为《万庚育的敦煌苦恋》的报告文学,当天早上北京的外甥张树武来了电话,他说:“我在新浪网上看到了《人民日报》(海外版)有关您的文章,五姨,我真为您骄傲……”我说:“我还没见到报纸哩。”中午儿媳妇下班回来带了五份当天的报纸,分别寄给了女儿、大儿子和北京的表姐王令诲、张定和(著名作曲家)夫妇(图11-17)。表姐收到寄去的报纸后,立即给我来了信(图11-18),信中写着:

庚育妹:

图11-15 万庚育(右)和作家叶文玲(左)合影

图11-16 2004年万庚育(中)和常沙娜(右)在莫高窟中寺

图11-17 1996年万庚育、李贞伯在北京探望表姐王令诲(右一)、姐夫张定和(左一)夫妇时合影

图11-18 万庚育与表姐王令诲、表姐夫张定和来往信件

收到来信时,首先想的是“我要给你打个电话”,但是看了内容以后,我得写封信说说我的感受(你知道我已经很久不提笔写信了)。首先你在敦煌的情况,过去我一点儿也不知道,也想象不出。记得从前有一次你给我的材料中曾提到你在敦煌临摹壁画要搭梯子爬进洞口,带着干粮和水。临摹时全神贯注,以致有参观者(是谁我忘记了)站在你背后看了很久,你却浑然不觉。但是你从来没有在信中告诉我你在敦煌的环境如何艰苦。现在看到这篇报道,我感到震惊!敦煌周围五十里是那么荒凉,去时走了八天八夜,你和贞伯还带着三个幼小的孩子,如此困难?真难以想象!在那个物资匮乏的年代,孩子受教育困难之地,你们坚持了五十年,五十年啊!……从青年到老年,受了多少苦,真是不容易,太不容易了!!!但是,你们对敦煌艺术的热爱,对工作的执着,做出了巨大的贡献,无怨无悔,得到了累累硕果,不枉此行,不枉此生!足以告慰平生,尤其是在“文革”中的遭遇,胆战心惊的放羊生活和到医院去探望贞伯时,孤零零一个人在大雪长夜里往返步行,走了上百里的夜路,这样残酷的遭遇,这样毫无支援的苦难经历,说给什么人听都是惨不忍听的!你受的苦这样大,而你却有坚强的意志,有刻苦的精神,艰难万分地跨越过来,真是莫大的奇迹!我们对你的刻苦精神极为佩服,也为我们有这样一个坚强、大无畏精神的好妹妹感到骄傲!望你好好的生活,心情舒畅,万事如意,健康长寿!

问候你所有的家人。大家幸福、健康!

令诲主笔

定和写录

2005年4月23日北京

不久我中学的同学胡宗瑜在网上发现了我的信息,辗转联系到了我。我们激动地在电话里聊了起来,她说她现已改名为刘衡,是人民日报社的高级记者。她竟然还清楚地记得我们在汉口市第一女中一些同班同学的名字和情况,还说:“你上中学时就喜欢画美国童星秀兰·邓波儿,如今你终于走上了绘画之路。”她慢条斯理地说道:“我从湖北恩施屯堡省立第七女子高中毕业后去了陕北延安,后来当了人民日报社记者,1957年‘反右’时被打成‘右派’,离了婚,我现在行动不方便,雇了一位保姆,好在我70多岁学会了用电脑……”我说:“这一点上我是文盲。如果有机会到北京一定去看你。”她说:“到我家里住。”随后,她给我寄来她的自传体小说,名为《竖立行走的水》。

2005年,黑龙江日报社记者吕凌柯给我寄来一本书,名为《大漠足痕》。吕凌柯曾在1997年来过敦煌(图11-19)。书中《大漠风尘敦煌魂》这一章节是写我的。她是这么写的:“数字和奖牌的背后还有着许多他们只争朝夕、忘我钻研的动人故事。1982年法国要与敦煌交换研究成果,希望得到第61窟佛传画的资料。第61窟是个相当大的洞子,内画十个大经变,西壁上部是五台山,下部是佛传记的屏风画,当时年近花甲的艺术家万庚育接此重任。万先生过去以为此画为宋代的东西,没有给予足够的重视,此时她决心调查清楚,查找了几十部佛经,在《大藏经》中发现了关于佛传的记载。她在夏天穿上棉衣,带上用布包起的手电筒,以柔和而微弱的光细心地逐一查找窟中的题记,并与佛传一一对照,最后查清那是五代的壁画,提高了对它的认识。与北魏大同佛传对比,她发现这屏风佛传画是世界上最大的最具本民族特色的一个。说它最丰富是因其中有1000多个人物,人头只有指甲盖大小,说它最富民族特色则是因发现画中的房屋、工具、人物衣着完全是中国式的。她不分寒暑工作了一年多,获得了巨型屏风画精确的研究资料,在1983年全国首届敦煌学术研讨会上引起关注。这一年万先生被评为先进工作者和全国‘三八’红旗手。院领导亲自将奖章送到她家中。她并不满足于荣誉,倒是出版社编辑的评价更使她感到欣慰。院里编著曾获金奖的《中国壁画全集·敦煌》时,万先生负责第九卷(五代·宋时期)的编写,该卷由辽宁美术出版社出版。在杭州27家出版社开会时,该社曾以此卷为蓝本介绍给大家。编辑评价是:‘万先生的卷首论文及壁画介绍,内容丰富,论述深刻,而且文字洗练、生动,一字难以增删。足见敦煌学者们研究工作投入、艰苦及作品的精湛。’”

图11-19 万庚育和黑龙江高级记者吕凌柯(左)

图11-20 1996年李贞伯、万庚育在北京

2004年6月2日,是我生命中最黑暗的日子。这天和我相濡以沫厮守了56年的贞伯,永远地离开了我!贞伯临终时紧紧握住我的手,看着他那依依不舍的眼神,我放声痛哭!我彻夜未眠,脑海里像电影倒带似的,不断回放着我们相遇相知,同甘共苦,携手相伴共同走过的风风雨雨(图11-20)。

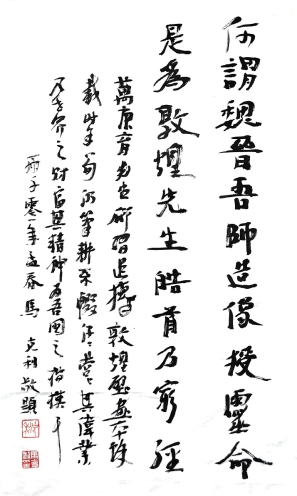

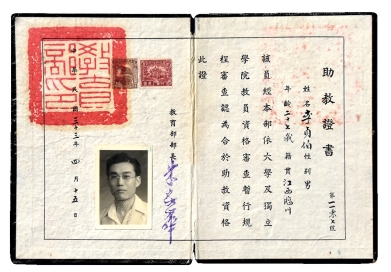

贞伯于1914年9月7日出生在素有“才子之乡”的江西临川,生长在书香门第。曾祖父李宗瀚是清中期著名的书法家、金石学家和藏书家,父亲李证刚是著名的佛学家及敦煌学首创者之一。贞伯家世优裕,教育良好,1938年从南京美术专科学校毕业后考上了中央大学艺术系研究生,专攻花鸟画(图11-21);1940年曾有五幅油画、五幅国画入选全国美术展览,其中一幅油画被中央教育部购买收藏;1941年被陈之佛校长聘为国立艺专助教。1945年在重庆举办了个人画展,展出国画百余幅;1946年应徐悲鸿先生的邀请,一同到北京接管北平国立艺术专科学校,并受聘为讲师兼任学校出纳主任(图11-22);1954年经中央文化部推荐,来到敦煌文物研究所,专职石窟艺术摄影,直到1986年3月退休。在莫高窟的30多年里,他主要拍摄出版了《敦煌壁画集》《敦煌艺术小画库》《敦煌彩塑》《敦煌唐代图案》《敦煌壁画》《敦煌唐代藻井图案》《敦煌艺术小丛书》《敦煌》等;与文物出版社合作拍摄出版《中国石窟·敦煌莫高窟》五卷本;与日本古冈荣二郎拍摄出版《敦煌遗书书法选》《中国敦煌展》图录;拍摄了莫高窟、榆林窟、西千佛洞洞窟壁画、塑像及保存现状等图片。除此之外,他还为前来莫高窟参观的国家领导人、国内外重要来宾、专家学者和其他重要活动摄影,用自己的智慧和心血,留下了大量珍贵的历史图像资料(图11-23)。

图11-21 1944年国民政府教育部给李贞伯颁发的“助教证书”

图11-22 国立艺专为李贞伯颁发的聘书

图11-23 李贞伯在洞窟工作

贞伯生性清高,内敛低调,恬淡平静,与世无争。他很少对子女和外人谈及他父辈和祖上的事情。一次,敦煌研究院文献研究所研究员李正宇来家中寻找我公爹李证刚的照片资料时,对我儿子李宏说:“你的祖上十分显赫,你爷爷的爷爷李宗瀚在清朝官至工部侍郎,很不得了。你爷爷是我国著名的佛学家,敦煌文献里都有记载。”李宏夫妇以此为线索,从网上查阅了一些有关资料,才了解了一点家族的情况。贞伯自1954年从北京调到敦煌,至1986年退休时职称一直是讲师,后在1988年(退休两年后)才被评为副研究员(图11-24)。当同事、朋友及家人偶尔说起此事都感到愤愤不平时,贞伯却淡淡一笑,再无语。搬到兰州后,一天晚上,院里一位专业人员来到我家,对贞伯说:“李老,您把手里的胶片拿出来,我帮您编辑出书,让您既能扬名又能挣钱。您看行不?”贞伯一听,陡然变了脸色,厉声说道:“我拍的胶片都是院里的。我现在生活得很好。你走!我家不欢迎你。”弄得来人特别尴尬,只好讪讪离去。事后,家人问贞伯为什么发那么大火,贞伯说:“你当他是为我好啊?他这是挖空心思要为自己挣钱。这是搞研究、搞学问的人吗?”每年天气暖和时,贞伯几乎每个星期天都要家人陪他登白塔山,逛公园,坐茶摊,兴致勃勃。平日里在家看古典名著,背唐诗宋词,偶尔还唱几句京剧,八九十岁的他居然能将《木兰辞》《长恨歌》等长篇诗词一字不落地背下来,他是那么向往美好,热爱生活(图11-25)。就在头一年,儿女们还专程从外地来兰州,为他庆祝九十大寿,可今天却天人永隔,怎能不让我悲痛万分啊!

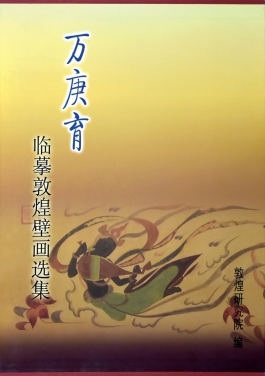

2005年,在春节的前几天,樊锦诗院长来家拜年,看到了我退休以后画的画很惊讶。樊院长说:“看来你退休这些年并没有闲着。”我说:“在敦煌干了几十年总想留些什么。”她感慨地说:“唉!现在的有些年轻人呀……”不知她在感叹什么,接着她又说:“院里给你出书,你慢慢准备吧。”听她此言,我感到有些意外(图11-26)。不久,院编辑部与我联系,我开始编目录,写年表、图版说明,并撰写了一篇文章,书中还收集了一篇过去已发表的论文。后来摄录部派人来家中拍摄临摹品。2006年3月交稿,6月1日《万庚育临摹敦煌壁画选集》一书由上海古籍出版社出版了(图11-27),这也算了却了我的一个心愿。

图11-24 李贞伯国画作品

图11-25 1994年家人为李贞伯庆祝80大寿

图11-26 2016年12月敦煌研究院名誉院长樊锦诗(右)到家中探望万庚育(左)

2006年7月初,我趁儿子李宏出差时和他一同去了北京,我很想去看望一下几十年未见的中学和大学同学。此前,我也曾多次到北京,只是有工作任务,来去匆匆,顾不上和他们相聚。

图11-27 2006年上海古籍出版社出版《万庚育临摹敦煌壁画选集》

图11-28 万庚育(左)和闺密李恺娣在北京北海公园

好多年没乘坐火车了,我发现车厢内比以前清洁了,而且装了空调,火车也提速了,20多个小时便到了北京。一到北京,我立刻打电话约了中学同学李恺娣和万先荣。一见面我们都很高兴,多年不见,她俩的精神状态依然很好。我们聊了一阵各自的情况,万先荣在某中学任校长直至退休,丈夫原是北京教育局局长,患脑溢血去世。她独自抚养三个孩子,吃了不少苦,“文革”期间也挨了批斗。李恺娣1956年被打为“右派”,下放到北大荒,头发早早地就白了,但她坚强乐观,后在中央统战部工作,80多岁还在2008年北京奥运会期间当志愿者担任英语翻译(图11-28)。李恺娣请我们吃了午饭,然后我们到人民日报社家属宿舍找到了刘衡。我们三人的到来让刘衡感到惊喜,正在吃饭的她急忙放下碗筷,慢慢地从椅子上站起来。她身体有些胖,面前书桌上放着电脑和纸张之类的。我们坐下来后,她的侄女收拾好桌上的碗筷,端来了切好的西瓜,我们叙说了各自分别后的情况,寒暄了一阵,便起身告别。临别时我送她一本《万庚育临摹敦煌壁画选集》。

我到了位于煤渣胡同的中央美院家属楼,过去的平房已变成楼房。我见到了大学同学戴泽和韦启美,我们三人都无比兴奋,想当年我们风华正茂,如今都已是耄耋老人。戴泽问:“李贞伯呢?”我说:“前年已去世了。”他端详着我的儿子李宏说:“长得很像他爸。”我们互相打问其他几位同班同学的情况。当年,我们西画班有6人,毕业后我先到徐悲鸿先生接收的北平国立艺术专科学校工作,后来戴泽、李斛、韦启美、张大国也相继而来,只有周东昭一人和我们分开了。同学相见有说不完的话,但我还有其他事情,不能久留,我们拍了几张合影照,便依依不舍地作别了(图11-29)。

后来我又去了北海公园,那是当年恩师徐悲鸿、吴作人和我们常去划船、游玩的地方,50多年没来过了,故地重游,物是人非,他们的音容笑貌、一举一动、一言一行,仿佛仍在眼前,他们的谆谆教诲也时刻在我耳边回响。我和贞伯还保留着与他们当年的合影,但却再也回不到从前了。

图11-29 1949年中央美院教职工合影。前排右起:戴泽、李宗津、宋步云、齐振杞、李贞伯、刘铁华;后排右起:艾中信、孙宗慰、吴作人、萧淑芳、董希文、孙竦、杨化光、王合内、徐悲鸿、李苦禅、王临乙、高立芳、高庄、万庚育、卢光照、王静远、陈玲娟、李瑞年

在北京得知王令诲表姐已于5月去世,表姐夫张定和现住在医院里。表姐是我姑妈的女儿,姑妈生她时因难产去世,她没有吸吮一口母亲的乳汁,没尝到一点母爱的滋味,便被我的祖母抱回来了,一直和我们姊妹生活在一起。祖母爱她如命,我和她亲密无间,感情很好。后来她学音乐,抗战时期在重庆与作曲家张定和结了婚,每次我到北京时总是去中国歌剧舞剧院看望他们。可是这次我却不敢去,表姐夫早几年就得了癌症,身体不好,表姐去世的消息大家还瞒着他,怕他经受不住这沉重打击。表姐和表姐夫一直想看看我的作品,遗憾的是我的书出版了,表姐却走了。

图11-30 2018年春节,敦煌研究院院长王旭东(左三)、副院长张先堂(右二)、副院长赵声良(左一)到家中慰问

2008年3月,我突然患脑梗死,失语失忆,脑子一片空白,什么也不记得了,连最简单的1、2、3、4、5都不认识了,话也不会说,真让人焦虑痛苦,儿子李宏夫妇不厌其烦地一字一句教我学说话,一笔一画教我学写字,想尽各种办法帮我恢复记忆。经过几个月的努力和锻炼,我总算恢复了记忆,但说话还是比较困难。随后,几次大病不断降临在我的身上,我都坚强面对,看来今后我的生活要在与疾病的斗争中度过了(图11-30)。

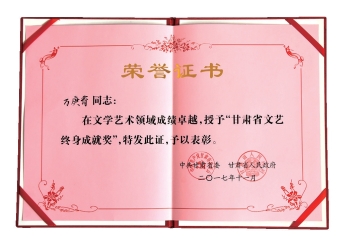

图11-31 2017年,万庚育荣获“甘肃省文艺终身成就奖”

图11-32 “甘肃省文艺终身成就奖”荣誉证书

这几年也有新闻媒体来采访我,由于疾病我说话不大清楚,与人交流比较困难,所以一般的采访能推的都推掉了,唯独2014年酒泉电视台的采访我没推辞,或许是敦煌在酒泉的辖地吧,心中有一种莫名的亲切感。采访中,电视台的工作人员可能事先已了解了我的身体状况,准备得非常充分,尽量不催促我,耐心地听我慢慢地叙说,即便是这样我好多话仍然说不清楚。他们主要采访了我和贞伯当年离开北京、拖儿带女来到西北偏僻山沟坚守在莫高窟工作的情况,最后还问道:“从北京大都市来到敦煌几十年,你后悔吗?”对于这个问题,我竟然果断清晰地说出“我不后悔,我不后悔”,连我自己都感到奇怪。是的,自1954年我和贞伯决定从北京到敦煌莫高窟那天起,我们就没为当初的选择后悔过,因为我们热爱敦煌艺术,能在世界瞩目的莫高窟工作,学习传承研究弘扬敦煌艺术,是多么地荣幸(图11-31、图11-32)!虽然,那时生活环境比较艰苦,物质生活比较贫乏,但我们的精神生活是富有的。唯一的缺憾是我亏欠孩子们的太多,三个孩子从小跟着我们吃了太多的苦,让他们错失了接受高等教育的机会,就连他们的终身大事我也没顾上张罗操办,一想到这些我心里就感到深深的愧疚。2016年的一天,酒泉电视台打来电话通知说,2014年的采访已制成纪录片,名为《敦煌画派》,近期在甘肃频道播出,请注意收看。随后,雕塑家何鄂也给我儿子李宏打来电话,说:“甘肃省委宣传部和酒泉电视台制作的纪录片《敦煌画派》在宁卧庄宾馆举行了首映式,很多观众看到你妈说‘我不后悔’时,都感动得流泪了。明晚开始播放,让万老师也看一下。”

图11-33 万庚育近照

图11-34 2018年2月17日(农历正月初二),家人为万庚育庆生

如今,我96岁了,身体已大不如以前,眼睛看不清了,耳朵背了,说话也越来越困难,大多时间是坐在沙发上靠回忆打发时光(图11-33、图11-34)。小时候在打谷场上听奶奶讲故事、战乱中去恩施求学,中央大学里聆听徐悲鸿、李瑞年、吴作人等恩师讲课,北平艺专校园里和贞伯散步,戈壁滩上孩子们奔跑着放风筝,洞窟里临摹壁画……这些记忆中的画面像碎片一样不断在脑海里掠过,我深深地沉浸在往事的回忆里,依稀间我好像又回到莫高窟——美妙的梵音中飞天在空中飘舞、菩萨在说法论道……