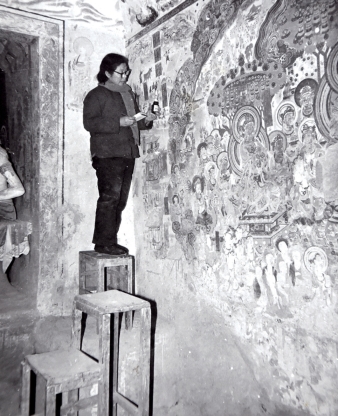

1979年,贞伯终于恢复了原来的工作,重新拿起了照相机(图10-1)。这时,国内已经有了彩色胶卷,但市面上还很少见,彩色胶卷多是在国外购买,冲印也只能送到北京、上海等大城市。物以稀为贵,贞伯把彩色胶卷当作宝贝,不舍得浪费一张。这年,贞伯和新华总社摄影部合作用彩色胶卷拍摄莫高窟石窟艺术图片,作为新华总社的存档资料。他们拍摄了1300余张彩色图片,还成功拍摄了第61窟194.66平方米的整窟天顶。1980年,新华总社从中选出了40多张图片放大冲印,在北京中国美术馆举办了展览(图10-2)。我完成了由北京文物出版社编的《敦煌的艺术宝藏》一书中的图版说明。

图10-1 1985年,李贞伯在洞窟拍摄

图10-2 1979年,常书鸿(右一)为方毅副总理(左一)讲解莫高窟 李贞伯摄影

图10-3 1981年,万庚育在莫高窟第23窟调查研究

图10-4 1983年8月19日,万庚育和敦煌文物研究所同仁赴兰州参加全国敦煌学术讨论会时在敦煌机场合影

回到莫高窟不久,常所长派我去北京新华总社为这些图片写说明。在写说明时,我觉得第61窟屏风画的内容还不是十分清楚,第二年夏天,我便开始调查考证。第61窟为莫高窟大窟之一,冬暖夏凉,即便是炎热的夏季,在洞窟里待时间长了还得穿上棉衣。窟内屏风画共33扇,每扇高1.6米,宽0.87米,总面积45.9平方米,画上附有文字榜题128则,大部分字已泯蚀,难以辨认。我用手电筒蒙上一层黑布,借着微弱的亮光,站在三级凳上仔细寻找那些隐隐约约的字痕,每当认出一个字的时候,心里就好像探险者发现宝藏一样地喜悦(图10-3)。

我根据128则文字榜题对照佛经,翻阅了《佛说太子瑞应本起经》(吴月支优婆塞支谦译)、《修行本起经》(竺大力、康孟祥译)、《普曜经》(西晋月支三藏竺法护译)、《异出菩萨本起经》(西晋聂道真译)、《佛所行赞》(北凉昙无谶译)、《过去现在因果经》(宋天竺三藏求那跋陀罗译)、《佛本行集经》《隋天竺三藏阉那崛多译)、《方广大庄严经》(唐地姿诃罗译)、《根本说一切有部毗奈耶破僧事》(唐义净译)、《大般涅槃经后分》(唐若那跋陀罗译)等大量经书,终于查找出屏风画的内容是根据《佛本行集经》创作的(图10-4)。33扇屏风画中出现的人物有1457人之多,身高都不超过80厘米,形体虽小,造型比例却合度;面形具有短圆的时代特征,五官以游丝线描勾勒而成,衣纹与山水则用粗壮自如的线,房屋建筑采用界画;赋色以石绿为主,辅以赭、黑而显得淡雅,与同窟10幅大型经变的程式化结构和风格迥然不同,生活气息特别浓厚。无论是人物的衣冠服饰,田园屋舍,都已中国化,丰富的内容可以说是1000多年前社会生活的缩影,只是它采用佛传的方式表现了出来。

我还查阅了国内外石窟有关佛传的浮雕、壁画资料,经过仔细调查研究,写出了《敦煌莫高窟第61窟壁画佛传之研究》一文,参加了1983年第一次全国敦煌学术讨论会,此文被收集在《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟·艺术编(上)》中。同年,我被评选为甘肃省“三八”红旗手和全国“三八”红旗手(图10-5、图10-6、图10-7)。

“文革”十年动乱,造成了研究所专业人员紧缺和断层。1983年,研究所决定面向全国招聘有关专业人员。报刊上征聘消息一登出,应聘的人还真不少。所里事先将寄来的应聘材料进行了筛选,并抽出党委副书记刘鍱、潘玉闪、马德和我组成招聘小组,去国内13个省份(内蒙古、河北、山东、安徽、江苏、湖南、福建、河南、湖北、陕西、四川、云南、贵州)对应聘人员的情况进行考核了解。

我们9月中旬动身,到兰州时正遇见黄河涨水,河水快接近黄河铁桥桥面了。我们先到内蒙古的乌义煤矿,那里应聘的是一位医生。莫高窟实在太需要医生了。随后,去了山东,路过泰安时,我们去登了泰山。泰山尚没有缆车,上下山全靠两条腿。据说爬7000多级台阶才能抵达南天门。在中天门我买了一根拐杖,上台阶省劲。沿途有赏不完的美景,尤其令人惊叹的是数不尽的崖壁石刻,真是雄伟壮观。跟在我们后面的三位解放军气喘吁吁的,累得不想走了,刘书记笑着对他们说:“你们看,我们这位老太太都60多岁了还往上爬哩!鼓劲吧!”他们笑呵呵地看看我,有点不好意思,互相看着说:“走,上!”快到南天门的这段台阶最陡,很多人都是手脚并用往上爬,路旁有条很粗的铁链供游人扶着攀登。我一步一步坚持往上爬,终于到达南天门。我们很想在山上看日出,可是大雾弥漫,什么都看不见,来看日出的游人也和我们一样感到十分遗憾。我们休息了一会儿便开始下山,这时才深深地体会到“上山容易下山难”这句话的含义了,越往下走越感到双腿发颤,不听大脑指挥似的。刘书记和马德左右两边搀扶着我才走下了山。

图10-5 万庚育荣获“三八红旗手”证章

图10-6 莫高窟外景 1979年7月15日李贞伯拍摄并对图片特作说明:“1954年来莫高窟至今,对面山坡无一草一木,戈壁小山堆也。1979年7月数日雨后,山上忽青草遍布,真奇观也。”

图10-7 1993年万庚育临摹的莫高窟第103窟维摩诘

休息了一天,我们去了苏州而后又到安徽灵璧。灵璧是个不发达的小县,又下着大雨,地上泥泞难行,好不容易找到一个小店,条件十分简陋。店主带我进了一间有四张床的小屋,一股潮湿的臭味扑鼻而来,店主说店里没有厕所,必须到外面找地方。她拿着一支点燃的蜡烛看着我上床后便拿着蜡烛走了,刘书记住的房间大概也是这样。不等天大亮,我们便找到应聘者的单位——灵璧一中,见到校长,校长说学校师资力量不足,不愿放这位应聘的老师,我们也不能挖墙脚,只好作罢。

为了节省时间,我们四人分成两组,潘玉闪和马德去湖南、福建,我和刘书记到河南、湖北,会合地点是武汉,联系办法是在车站留言牌上留纸条。我和刘书记先去了河南三门峡,然后到湖北武汉。到了武汉,我们先去位于珞珈山的武汉大学看望彭金章(樊锦诗的丈夫),他向刘书记诉说了夫妻分居两地、自己独自带孩子的苦楚,并说:“如果樊锦诗不调过来,我就与她离婚。”刘书记只是笑而不答。按照事先约定,我们四人在武汉会合后又乘船去重庆。我们乘的船是新造的“东方红”号大船,船上有浴室、电视、乒乓球室、餐厅,伙食很好。乘船逆流而上可饱览沿途风光。这是我第二次乘船入川,但是两次的心情截然相反。经过石宝寨时,我赶紧取出笔记本画了一张速写。30多年后的重庆朝天门码头有了不小的变化,我们在七星岗的旅馆住了一夜,两组又分头而行。我和刘书记去贵阳和昆明。在贵阳我们冒着大雨,了解到应聘人员的情况,下午乘火车去昆明。

经过乌江的时候,见到了不久前列车翻入乌江的残骸。昆明的气候四季如春,街上行人很少,当时是中越自卫反击战期间,旅客出站后,车站便锁上了大门,内外空无一人。我们在车站附近找到宾馆,门口有几位解放军持枪站岗,气氛有些紧张,街边堆满菠萝,整夜无人看守也没人偷。我们在昆明办完事只停留了一天,便途经成都到了兰州。这时已是11月初了,兰州的天气有些冷了,省文化厅文物处副处长王勤台拿了一件军大衣赶到火车站送给我,真是雪中送炭,我太感激她了。回到敦煌莫高窟,水渠已结了薄冰。这次出去三个多月,辗转万里,跨越十多个省份,一路上舟车劳顿非常辛苦,可是我的心情是舒畅的(图10-8)。

图10-8 万庚育(后排左一)、李贞伯(后排右一)和樊锦诗(前排左一)、段文杰(前排左二)、王合内(前排左三)、王临乙(前排右二)、候一民(后排右二)、霍煕亮(后排左二)在莫高窟合影

1985年夏天,研究院(1984年敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院)派我去上海人民美术出版社校对《中国美术全集·敦煌壁画》一书,书中两百幅图版说明是我撰写的。从柳园火车站到上海需要三天时间,虽买了张软卧票但车厢里又闷又热睡不成觉,我几乎是坐在过道里到上海的。夜晚一点多到了上海,编辑部叶文西主任和一位编辑来接我。出版社正在装修地下室招待所,浓烈的油漆加石灰味让人难以忍受。第二天他们安排我住到五楼的一间大办公室内,晚上整栋楼空无一人,真有点害怕,门窗也不敢开,屋里又闷又热,就这样熬过了一个多月。我和张纫慈编辑仔细检查每幅图片的底版,杨学昭编辑对我说:“你写的文稿我们看了以后,觉得一个字也不能加,一个字也不能减。”我还校审了《中国美术全集·敦煌彩塑》一书。这两本书在1991年均获得了全国首届美术图书奖金奖。任务完成正准备返回时接到院里电报,让我随“中国敦煌艺术展”代表团去日本。离开上海前,出版社社长杨涵和编辑部的同志们设宴给我饯行。

回到敦煌的第二天,我又匆匆赶到兰州与代表团其他成员会合,一同乘机到了北京。国家文物局局长吕济民为代表团团长,成员有:甘肃省文化厅副厅长董长河、甘肃省文化厅文物处处长钟圣祖、敦煌县博物馆馆长胡思庆和我,还有陆日民、王立梅两位翻译。代表团于10月2日飞抵日本东京(图10-9)。在日本代表团受到高规格礼遇,创价学会会长池田大作接见并召集全国各县市创价学会负责人共一百余人设宴招待我们,还赠送我们每人一架照相机和五个胶卷。

“中国敦煌展”设在东京富士美术馆,参观的人很多。第二天,我们开始到福冈、静冈、奈良、长崎、京都、大阪等地考察,历时14天。奈良保存了完好的中国式唐代建筑——藏经阁,我们参拜了鉴真和尚的经堂和墓地以及大招提寺。京都市政厅负责人在厅内设宴款待我们,并将事先准备好的和服让我穿上摄影留念,当我穿好和服走进大厅的时候,只听见一片掌声,大家笑着说:“你太像日本人了,就留在日本吧,别走了(图10-10)。”大阪为我们准备了欢迎晚会,表演了日本古典剧目,我们在长崎公园看到中国赠送给日本的和平女神大型雕塑,返回东京后看了茶道表演。最后一天去了东京迪士尼乐园,这是继美国后最大的游乐园,门票昂贵。进了游乐园后我们坐船到了“非洲”,途中遇见海盗向我们开枪,惊险可怕,情景非常逼真,如身临其境。

图10-9 1985年10月,万庚育和代表团成员在东京富士美术馆“中国敦煌展”展厅合影

晚上,我们十多人去东京最繁华的新宿区,欣赏着布满霓虹灯的夜景。钟圣祖处长和胡思庆馆长走在我们前面,等我们逛完一条街忽然发现他俩不见了。大家顿时有点紧张,他俩不懂日语,连住在哪家宾馆都说不清楚,想打“的士”都没办法,翻译陆日民说:“别的不怕,如果被妓女拉走就糟了。”于是我们兵分三路,在人群里寻找,我和翻译王立梅在十字路口等他们。一小时后他们笑嘻嘻地来了,原来钟处长和胡馆长是被接踵摩肩的人流挤散了。他俩挺聪明,找不到我们也不乱走,一直站在原地等待。去日本之前我们准备了鞋油、刷子,没想到半个月全然没用,皮鞋仍是干干净净的。那里新干线高速火车站无人售票,车厢内宽敞干净,门是自动化的,洗手间充满香水味。隔天我们飞回北京,出了机场大家的同一感觉是北京环境卫生有点差。

图10-10 1985年,中国敦煌展参展部分人员,左起:陆日民、王立梅、吕济民、万庚育