敦煌文物研究所人员虽少,但工作秩序尚正规,做早操(图7-1)、政治学习、8小时工作,业余时间清除窟前积沙、打坝引水灌树、菜地除草等,每天时间被安排得满满的(图7-2)。所里有职工灶,大人小孩都吃食堂,家家都不开火做饭。

虽然我毕业于中央大学美术系,但初到莫高窟常所长并没让我马上进洞窟临摹壁画,而是让我去整理资料室的图书。常所长的用意我明白,他是想让我先熟悉壁画内容和绘画技法,为今后的工作打好基础,况且许多细小的事情也需要人去做。但即使资料整理、建立石窟档案这些看似与美术专业不沾边的烦琐工作,也使我受益匪浅。后来,我还当过讲解员,接待过中央和地方的各级领导、驻华使节、国内外的专家学者、艺术院校的师生、开发西北的各界人士等(图7-3、图7-4、图7-5)。

图7-1 1959年敦煌文物研究所职工在做早操

图7-2 1957年8月6日,敦煌文物研究所职工在割麦子

图7-3 1960年10月1日,万庚育(左二)在莫高窟第61窟为中央书记处书记李雪峰(左三)讲解

图7-4 1958年10月24日,国防部部长彭德怀(前排中)与敦煌文物研究所职工在莫高窟小牌坊前合影

图7-5 1956年10月,罗马尼亚记者与万庚育(中)在莫高窟九层楼前合影

那时,可怜的资料室除了一部《大正藏》(九十九本)和伯希和在瓜州(安西)榆林窟和莫高窟拍摄的几本照片以及藏经洞出土的一些经卷和经卷残片,几乎没几本像样的书籍,再加上我们从北京来时带来一套文化部送的《图书集成》,这就是当时资料室所有的图书资料。经卷残片装在一个破旧的麻袋里,放在一间阴暗的磨坊里。我把那一麻袋残片小心翼翼地取出来,用搪瓷缸盛上开水一张一张地仔细烫平,然后量好大小尺寸,编号和起讫字样一一记录下来。我想这些残片的内容与字体对研究工作或许很重要,所以我做这项工作时格外用心。

闲时,我开始阅读《大正藏》,想从佛教经典中找出对壁画内容的解说。没想到书中的词句竟是那么艰涩难懂,但是为了今后的工作,我硬着头皮一个字一个字地看下去。洞窟壁画的题材内容都是依据佛教经典创作的,为了宣扬人可以“轮回转世”和“因果报应”,将佛教创始人释迦牟尼过去许许多多事迹编成“本生故事”“因缘故事”以及佛国净土的极乐世界,等等,在延绵1000多年的时间里,以各个时代的现实人物的衣冠服饰表现出来,这是多么可贵的历史形象资料(图7-6)。有趣的是,我刚到资料室工作时,老文书“刘姥姥”故意吓唬我说:“磨坊里有吊死鬼,穿着红衣服,经常披头散发坐在磨盘上梳头。”我的胆子本来就小,被他一吓唬使我一进磨坊便感到毛骨悚然,几天过去了,没发现有异样出现,渐渐地我就不怕了。冬季,洞窟里没法临摹,大概因我写的字还算工整吧,所里安排我写洞窟说明牌。四百多个洞窟够我写一阵子的,借此也正好熟悉了洞窟的情况。凡是别人嫌麻烦的事和各种小事我都乐意去做,而且尽力做好。

图7-6 万庚育撰写学术研究文章的手稿

到莫高窟的第一个冬天,真冷。我在北京时没有穿过棉衣,在莫高窟是棉帽、棉袄、棉裤、毡靴、皮手套俱全,从头武装到脚还感觉刺骨的寒冷。取暖是取自戈壁滩上干枯了的梭梭枝,后来才有了哈密煤,但价格较高,每吨煤相当于一个多月的工资(图7-7)。孩子们的棉衣棉裤,都是托人从县城买来布和棉花,我利用晚上时间在煤油灯下一针一线缝制的。我给三姐写信让她从上海寄来做针线活的顶针、纳鞋底用的索子线,看来今后全家人的穿戴都得靠我了。三姐以为西北没有猪肉,还特地寄来一箱猪肉罐头,四姐则从武汉寄来一箱咸鱼和肉松。她们一直生活在大城市,自然想象不出我的生活环境有多么艰苦。这里喝的水又苦又咸,每到冬天,我们就到“河坝”(宕泉河)里打冰块融化饮用,比平时喝的水好得多(图7-8)。

图7-7 20世纪60年代初万庚育在莫高窟前

图7-8 1955年4月,李贞伯、万庚育夫妇和三个孩子在莫高窟宕泉河河堤上

我们托人在农村找来一个16岁的小姑娘给我们带孩子,暂时解决了生活上的后顾之忧,但这不是长久之计,到了该入学的时候还得想办法。到莫高窟后的第二年我们的女儿已满6岁,正好研究所派我送一批临摹的壁画到兰州,用来接待印度文化代表团,趁此机会我将女儿送到武汉四姐那里去上学。去兰州时,大家将一个长约3米、宽约40厘米的木箱装到马车上,这辆马车是专门为食堂人员和职工每周一趟进城购物用的,赶车的小伙子叫付吉庆,只有18岁,我们开玩笑称他为“马车夫司机”。他熟练驾驭着马车,一路快马加鞭。

当马车行到15公里处的三岔路口时,有一辆军车从县城方向行驶而来,我让付吉庆停下马车拦住了汽车,司机是一位解放军。我掏出了介绍信说:“我要赶火车,时间比较紧,希望你能顺便带我到峡东火车站(距敦煌120公里)。”他爽快地答应了,并且帮我们把画箱抬上了汽车,还让我和女儿坐在驾驶室里。道路是砂石铺成的“搓板”路,坐着行驶在这种路上的汽车上,感觉五脏颠得都挪了位,除了坚持真是毫无办法。解放军司机集中注意力开车,我也不敢说话,车外无垠的戈壁飞驰而过,路上几乎见不到行人和车。

直到夜幕降临前,汽车到了一个兵站门前停了下来,门口有两个岗亭,站着两位荷枪的士兵。开车的解放军对我说:“你不能进去,下车在这里等着。”他将车开进去了,我牵着女儿的手站在大门外,两位哨兵也不搭理我们。天渐渐黑了,虽然那是初夏季节,但是晚上戈壁滩上刮来的风却有点寒冷,我俩都在哆嗦,我将女儿搂在胸前。等了很久,还不见汽车出来,我不得不求哨兵让女儿在岗亭里避风,我在门外原地跑步。活动了一会儿总算是不哆嗦了。

好不容易盼来了——从大门里射来两道明亮的灯光,我先检查了放在车箱里的画箱,然后上了车。汽车很快便到了峡东火车站,我对这位解放军连声谢谢也没顾上说,就急忙去办理托运手续。站上的搬运工将画箱抬进了托运行李包裹处,我取出介绍信给工作人员,他看后说:“这箱子里面的东西是文物,是国宝,我们不敢保证安全,必须由你本人亲自押运。”我说:“行,我押运,你办手续吧。”办好手续后,有人将我们和画箱同时送进一节货车车厢里,说:“这儿就是吃饭和上厕所不方便。有事可以叫门,饭给你送来。”我和女儿在“闷葫芦”车厢里度过了二十几个小时,第二天夜里一点钟到达兰州车站。下车的人不多,我带的这庞然大物怎么办?正好车站外有一辆马车,我找来搬运工将画箱横着装在车上。大街上十分冷清,没有行人和车辆,我跟着马车在微弱的路灯下直奔甘肃省人民政府。经通报后,里面很快走出来一位中年人,他看见我连忙说:“到了就好。一个女同志带这么大的箱子还有孩子,真不容易呀!”随即吩咐人把画箱抬进政府院里,派车送我到五泉山半山腰的甘肃省文物管理委员会,安排了住处。第二天,省长派车接我去,问了我的学历和敦煌石窟艺术等情况,重新安排我住进了省政府交际处。我利用来访代表团尚未到达这个空当,抓紧时间把女儿送到了武汉,然后赶回兰州顺利地完成了接待外宾的任务。孩子送走了,犹如吃了一颗定心丸,心里感到轻松了不少。一年后,贞伯出差路过武汉去看女儿,女儿闹着要跟爸爸走,没办法只好又带她回到敦煌(图7-9)。

1957年以后到入学年龄的孩子都送到敦煌县城上学,有的寄住在本所职工家里,有的寄宿在学校。为了不让孩子成为文盲,条件再艰苦也要想办法让他们进城上学。那时,交通不便,我们不能常去县城,也不知道孩子在学校里学习生活的情况,只知道他们睡的是能容纳十几个学生的大土炕。交给学校的伙食费和粮票总是比定量多,而且孩子们带去换洗的衣服以及床单几次被偷走,最令人无奈的是孩子们每周星期天回家总是带回一身虱子,我从来没见过这种虫子,也不敢看。孩子们回家的第一件事就是洗澡换衣服,贞伯则烧开水烫衣服,用“六六六”粉灭虱子。他一边烫衣服一边说:“衣缝里密密麻麻的,亏孩子们能忍受得住。”为孩子灭虱子是每个星期天必做的事情,研究所但凡有孩子在县城上学的大都如此。

图7-9 20世纪50年代,万庚育、李贞伯夫妇和孩子在莫高窟屋门口吃饭

1960年生活困难时,一天,9岁的大儿子饿得实在没办法了,居然独自一人拖着浮肿的双腿走回了家。这50里路对一个饥饿的孩子来说,多危险啊!当我们下班回到家发现孩子躺在床上,有气无力地说:“爸,妈,我是一个人走回来的。”我们看到他那粗肿的双腿,真是吓坏了!如果他倒在不见人影的戈壁滩上走不回来可怎么办呀?越想越后怕,好在是平安回来了。不久,研究所给职工放假40天,让大家各自谋求生路,我们带着孩子回了老家江西南昌。返回莫高窟时,将三个孩子留下,交给奶奶看管。由于奶奶已上了年纪,每天还要为孩子们洗衣做饭,实在太劳累,一年以后,我们不得已又把孩子接回莫高窟。这时,正好美术组组长段文杰的妻子龙时英从四川调来,她是小学教师,研究所办起了临时小学,开设了一、二年级(图7-10)。我们白天工作,晚上不是学习就是义务劳动,时间安排得满满的,还经常出差,根本无暇照顾孩子。大的两个孩子在城里住校,小儿子在莫高窟,他们很小就学会了自我料理生活。有时我和贞伯一出差,只好把五六岁的小儿子独自一人留在家里,让他自己去食堂打饭。小儿子七八岁时就会缝扣子,打补丁补裤子。那时,研究所的双职工大都如此,常因工作忙很少照顾孩子,从没因孩子耽误过出差,影响过工作。如今半个多世纪过去了,很奇怪我经常会做同样的一个梦:“看见孩子们穿着单薄的衣裤过冬,冻得瑟瑟发抖,我四处寻找布店,但总是找不到,常常在焦急失望中惊醒。”是梦,幸好是梦!但他们那小小的身影在我脑海里始终磨灭不掉,心中总感到很内疚。作为母亲我给孩子的关心照顾实在是太少了(图7-11)。

图7-10 20世纪60年代,敦煌文物研究所职工和莫高窟小学学生在莫高窟合影

春天来了,研究所的职工在莫高窟窟区植树造林。这里土质极硬,沙土里夹着砾石,我们用镐、镢头、铁锨,需要40多分钟才能挖出一个树坑。好不容易把树苗栽活了,可是到了来年,树苗却被野兔和黄羊啃死了,于是我们又重新栽种。为了引水灌溉树林,我们不知挑过多少次水沟,打过多少次土坝。大家都精心保护这些小树苗,每年都要给小树苗喷药灭虫,给树干涂上石灰。几年后,我们千辛万苦栽种的小树苗,终于慢慢长大成林了,被大家取名为“新树林”(图7-12)。

图7-11 1955年冬天,万庚育的女儿李嘉平(右一)、大儿子李寰(左二)、二儿子李宏(右三)在莫高窟

图7-12 1957年4月5日,敦煌文物研究所职工在莫高窟植树

图7-13 1958年10月,敦煌文物研究所职工在莫高窟下寺果园摘梨子

图7-14 1958年8月29日,敦煌文物研究所职工为修水电站整修输水渠道

我们还在洞窟前种植苹果、核桃、葡萄、枣、桃等果树,加上原有的梨园,每年有吃不完的水果。一到春天,树木发芽开花,整个莫高窟弥漫着一种特殊的清香味,充满了浓浓的春天气息,那种味道和景色几十年来都令我难以忘怀。我们还在空闲的土地上种了疏菜,每天晚饭后,大家都去菜地除草松土,基本做到了蔬菜自供自给(图7-13)。为了解决照明问题,研究所曾自己搞水力发电。全体职工在宕泉河筑坝蓄水,20来个人日夜苦战,中午也不休息,食堂送来馒头和开水,好不容易筑起水坝,装好电机,开始放水发电,谁料不到半小时水坝便被冲垮了,我们的辛勤劳动付之东流。当电灯发亮的一瞬间,我们都高兴得跳了起来,但很快又失望地回到煤油灯时代(图7-14、7-15、7-16)。

保护洞窟是头等大事。鸣沙山逐渐在东移,风刮起的流沙像瀑布一样从崖边流下,威胁着莫高窟,窟前时常积满了流沙。所里规定每周六是义务劳动日,我们十几个业务人员扛着铁锨,拿着簸箕、笤帚,从最高的第四层洞窟开始清扫,清扫完后,将每层的积沙扛到第一层,用驴车运走。我们害怕彩塑受损,不敢掸洞内彩塑上的尘土,便使用“皮老虎”吸尘器逐个除尘。为了保护壁画塑像,防止窟前树木上的飞蛾飞进洞窟在壁画上做茧或留下粪迹,我们从根源上采取了消灭飞蛾幼虫的措施。每天晚饭后,所里男女老少全体出动,打着自制的小灯笼,分散在树下,在树的根部堆起一圈沙子,抓捕那些顺着沙子往树上爬的飞蛾幼虫。每次抓完虫子,大家像缴获了战利品似的还要数一数,看谁抓得多,然后集中烧掉。用这种方法灭蛾,效果还真不错。

图7-15 1958年8月,敦煌文物研究所职工在莫高窟修水力发电站

图7-16 1958年,敦煌文物研究所职工在宕泉河修小水电站竣工时合影留念

图7-17 1965年9月,敦煌文物研究所职工徒步进城。樊锦诗(右一),万庚育(右三)

20世纪五六十年代,研究所没有交通工具,进城开会或看电影来回要步行一百里路程(图7-17、图7-18)。因进城不方便,每逢周末假日,有时我请职工家属或来莫高窟的老乡做模特画素描,有时带孩子到三危山下的山坡上散步玩耍,孩子顺便捡一些彩色石子带回家玩。后来,我让孩子帮我捡了许多石块,在山坡上摆成“东方红”三个大字,远远地便能看见。偶尔遇见了野兔,孩子们会欣喜地去追逐。

春天了,贞伯给孩子们扎起了风筝,有蝴蝶、蜻蜓,还有豆腐块,他带着孩子们在山坡上来回奔跑——放风筝。风筝拖着两条长长的飘带,飞得越来越高,越来越美,风筝偶尔一个跟头要栽下来时,孩子们便急忙跑过去接住它。莫高窟的天空总是晴朗而蔚蓝的,遥望莫高窟,掩映在白杨树后,周围寂静无声,好像整个世界只有我们一家人在山坡上欢笑、呼叫(图7-19)。虽然生活在这荒漠之地,但陪伴我们的却是莫高窟,比起那些不能到达的人我是幸运的。我静静地坐在山坡上,远远地欣赏着夕阳下莫高窟的景色,忽然产生了要画一幅真实记录莫高窟外貌全景图的冲动。

图7-18 1965年9月,敦煌文物研究所职工步行去敦煌县城,途中在佛爷庙小憩

图7-19 1954年,万庚育夫妇和孩子在莫高窟林荫路上

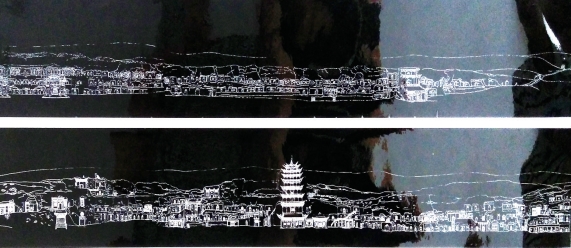

图7-20 1955年万庚育绘制的莫高窟全景图(胶片)

说干就干,我立即行动起来。1956年的秋天,我整日面对密如蜂房的492个洞窟,用素描的形式,画出了9米多长的莫高窟全景图。作品完成后当年就参加了在北京举办的“敦煌艺术展”,《人民画报》刊登了它,常书鸿著《敦煌莫高窟》一书中也采用了它。这件作品后来由甘肃省博物馆收藏。可惜在“文革”中丢失了。1993年前后,敦煌研究院(1984年敦煌文物研究所更名为敦煌研究院)资料中心主任冯志文告诉我,这幅全景图的胶卷底片保存在甘肃省档案馆。我儿子李宏夫妇闻此专门去省档案馆,征得有关负责人的同意后拍了照片留作纪念(图7-20)。

农历四月初八是佛教的浴佛节,每年这天都有几万当地人来莫高窟烧香拜佛。1955年浴佛节的前几天,敦煌乡下的百姓,县城的百货公司、秦剧团、开饭馆的、卖酿皮的、炸油糕的、卖醪糟的……都在窟前寻找最好的位置搭台唱戏、摆摊设点、盘灶安锅。四月初八当天,人们赶着驴车、马车、牛车,带着全家老小、行李、干粮、牲畜的饲料和锅碗柴火,来参加这一年一度的盛会。

图7-21 莫高窟九层楼前四月初八庙会情况 1958年5月23日

那时洞窟还没有安装窟门,洞窟成了自由出入的场所,有的人准备在窟内住宿,有的将牲畜随便拴在窟前树上。为了保护洞窟中的文物,所里全体工作人员日夜值班、轮流吃饭,在1000多米长、上下4层洞窟内外不间断巡逻,除了九层楼大雄宝殿内允许烧香拜佛外,凡是在其他洞窟内住宿、划拳酗酒、打牌、吸烟者都善言劝止,宣传保护文物的重要性,请其出窟。我们的职责就是不让这些历史悠久的艺术品受到损坏(图7-21)。热闹几天后,人们高高兴兴地离去,而我们守卫在窟区的十几个人,还得清扫遗留下的垃圾。我没有什么应该抱怨的,想想世世代代生活在戈壁沙漠中的人们,在春光明媚的季节不来莫高窟这块绿洲又能到哪里去呢?

图7-22 文化部郑振铎副部长与本所职工在莫高窟前合影 1957年5月8日

第二年浴佛节,我们及早实施保护措施,用许多长木杆在下寺大门外搭起拴牲畜的栏杆,公安人员也在窟区用话筒巡回宣传,劝阻老乡们不要在此过夜。以后经县政府的大力宣传和教育,老乡们赶着牛车、马车、驴车前来的情况逐渐减少了。随着社会的进步和发展,国家对莫高窟的保护越来越重视,人们保护文物的意识也越来越强,洞窟管理也越来越科学规范(图7-22)。1961年莫高窟被评为全国重点文物保护单位,1987年莫高窟被列为世界文化遗产。现今,莫高窟已成为旅游观光的热点,每年四月初八不但仍有络绎不绝的本地人前来烧香拜佛,国内外慕名而来的游客也日渐增多。

我刚来莫高窟时,这里没有娱乐场地。后来购置了乒乓球、羽毛球、排球、篮球、铁球、铁饼、网球等,开展了一些体育活动,但大家还不满足。几个西安美术院校毕业来的小伙子想排演戏剧,准备去县城参加会演。排演的是郿鄠戏《半袋面》,要我扮演剧中的农村老太婆。天哪!郿鄠戏我是一窍不通,听也没听过,而他们的兴致很高,我也不好拒绝,反正是业余的嘛,我便答应了。晚上,他们教我唱郿鄠调,我一字一句认真学唱,时间不长,居然唱得有模有样。我排练得差不多了,可是老太婆的服装道具还没有,特别是我这烫了的头发必须包裹起来,谁有包头布呢?这几个年轻人想了想,说:“有了。”他们爬到对面陡峭的三危山顶的小庙里,将披挂在佛像身上的青纱取了回来,又向职工家属借来了中式大襟蓝布衫,伴奏的乐器有一把胡琴。好了,一切准备就绪,进城参加会演,我们的信心还是很足的。我们都是学美术的,自己化装当然不成问题。当我化好装站在后台时,竟有人问我:“你是真老太婆还是化装的?”我笑着说:“你看呢?”也许是听我说话声音还不苍老,他也笑着说:“哦!不是真的。”从此以后,我一到县城的邮局、银行或百货商店,他们都能认出我是莫高窟郿鄠戏里的“老太婆”(图7-23)。

20世纪50年代,从鲁迅艺术学院毕业来的毕可,建议我们排演话剧,我们先后排了《新局长到来之前》《相女婿》两个话剧,目的是活跃大家的业余生活。我们用美术组的大画板作布景,点燃汽灯照明,舞台就布置好了。所里只有20多个职工,演员都上台了,管拉幕、布景、道具的人都在台上,而坐在台下的观众呢?却是几个家属和一群小娃娃,即便如此,我们个个还是郑重其事,认认真真在台上表演(图7-24)。

图7-23 1964年,万庚育在甘肃麦积山石窟

20世纪60年代,又增加了一批人员,职工队伍扩大了,于是我们组成了合唱队,到敦煌农村、阿克赛哈萨克牧民草原慰问演出,并在全县歌咏比赛中得了冠军。年龄最大的常书鸿所长也是其中的一员。我们在偏僻的山沟里过春节,虽然听不到热烈的鞭炮声,但每年研究所都会为迎接新一年来临开个庆祝晚会。大家各显其才、兴高采烈地表演节目,有唱京剧的、唱川剧的、唱民歌的、说山东快书的、变魔术的、说相声的……可谓是人才济济。还有猜灯谜,奖品即便是一个书签、一支铅笔或圆珠笔,得奖者都高兴得开怀大笑。大家还互赠礼物,有的人会收到一个纸包,是什么呢?旁边的人屏声静气地期待着,可是纸包拆了一层又一层,纸包越来越小,打开最后一层一看竟然是一颗糖果,大家一阵哄堂大笑。可别小看这颗糖果,买它还得进城来回跑一百里路呢,来之不易呀!这小小的一颗糖可以给人们带来无限的快乐。

图7-24 1957年1月1日,敦煌文物研究所职工在莫高窟前合影

那时,我们多么希望能在莫高窟看上电影。几年过去了,终于盼来了放映队,每次来放映的电影都是故事片《奇袭》,至少放映了十几次,然而我们依然看得兴致勃勃。最高兴的是孩子们,他们把影片中的人物对话背得滚瓜烂熟,不等剧中人开口,小家伙们就模仿影片里的腔调和语气先脱口而出了,这样有趣的情景,可能只有在莫高窟这块小天地里才会出现吧!