1951年,有一天午饭时间已过,贞伯还没有回来。隔壁的孙宗慰教授来家悄悄告诉我说贞伯被送到看守所去了,说是账目不清。这突如其来的消息让我感到震惊,但我不相信这是事实,账目上绝对没问题,提款都要经过会计主任开支票和校长盖章的。因为我不心虚,所以只是惊讶而不害怕。当时正开展“三反”“五反”“打老虎”等运动,但事情总会搞清楚的。

那时我正怀着三个月身孕,还要照顾三岁的女儿和十一个月的儿子,无法正常工作(图5-1、图5-2)。我冷静地考虑再三,觉得这段时间最好离开北京,回江西南昌贞伯的老家休息一段时间。我去找中央美术学院人事处负责人丁井文请假,他同意我走。我回家开始收拾行李,给贞伯准备的被子毯子和衣物等生活用品托表姐王令诲代我送去。我们最喜爱的外国音乐名曲唱片送给了陈家墀(中大同学,著名画家陈之佛之子),家里的家具和油画颜料交给了孙宗慰代管(图5-3、图5-4)。

图5-1 1948年李贞伯怀抱初生的女儿

图5-2 1949年李贞伯、万庚育夫妇和女儿在北京中央美院宿舍前

图5-3 陈家墀夫妇

图5-4 万庚育在北平艺术专科学校任教时

图5-5 李证刚先生(前排中)70岁寿辰留念

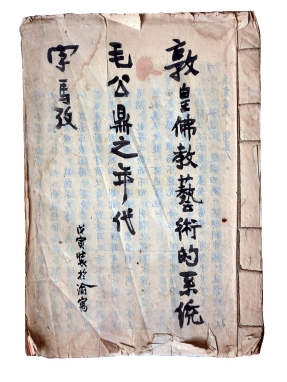

图5-6 1938年,李证刚先生在重庆收藏的《敦煌佛教艺术的系统》

我是带着一种愤愤不平的心情离开的。先到了武汉四姐的家里,因为夏天那里很热,住了半个月便去了南昌。公爹从南京退休后定居南昌,家有四五亩地的园子,一栋小洋房坐落在园内,周围有柚子树、桃树、美人蕉,四面有围墙,大门上方有公公自题的“抱璞庐”三个字(图5-5、图5-6)。虽然地处市中心,但环境很安静。家中有九十岁的太婆和贞伯的三姐,她的丈夫在抗日战争中被日本飞机投弹炸死了,她带着一儿一女一直住在娘家,儿女已上中学。老人见到孙儿孙女自然高兴,儿子出了事但又不知道详细情况,心中甚是牵挂,我也不知如何应付才好。

图5-7 李贞伯的国立中央大学艺术系纪念戒指

当时正处于抗美援朝时期,每天下午五点钟,市区的高音喇叭便播放“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”的歌声。一听到这歌声,我心中真是有说不出的难受,外面的人们都在快乐地工作、生活着,轰轰烈烈地参加社会主义建设,而我却待在家中。

那时公爹任江西省省政府参事室参事、人大(政协)特邀代表,还担任江西省人大代表、省参议等职,受聘为江西大学客座教授,每天在书房里伏案写作。婆婆则忙着家务。

自回老家后,四姐每月给我寄来四十元钱,我便从中拿出五元给贞伯寄去零用。贞伯来信说他被派在文艺室,生活上问题不大,不用寄钱。平时两个孩子白天在园子里玩耍,也不出大门,和我一样过着单调的生活(图5-7)。

春节到了,本来家里应该是热闹高兴的,然而这个春节我们家却很冷清。除夕那天,婆婆用一块大红绣花绸缎布置了供桌,上面燃着香烛摆着供品,公爹在自己的书房里念《金刚经》。自我回来,公爹很少在我面前提贞伯,贞伯是他最喜爱的儿子,我能理解老人的心情,因此我在他面前也从不提贞伯的事(图5-8、图5-9)。

1952年2月18日,天刚蒙蒙亮,我要分娩了,婆婆叫三姐雇来人力车送我到医院。检查后护士将我推进产房就走了,过一阵进来看看又走了。产房只有我一人,剧烈的阵痛使我难以忍受,于是我拼命喊叫,护士和大夫进来将我使劲按住,劝我忍住点。这时我才感到没有亲人在身边的孤独和悲伤。直到上午10点多钟,孩子出生了,大夫说:“恭喜你,是个胖小子,6.2磅。”我已浑身无力,脑子里一片空白,护士将我送到病房,我便迷迷糊糊睡着了。中午醒来一看,病房中孤零零地只躺着我一人,房间四壁斑驳,阴暗破旧,外面正在下雨,真觉得凄凉。

午饭时护士送来一碗稀饭和一碟咸菜,晚饭也同样。我让护士请来了大夫,我说:“大夫,顿顿稀饭我可要饿死了。”她说:“产妇只能吃稀饭。”我说:“不行,如果再吃稀饭我就出院。”她说:“那怎么行,婴儿的脐带还没有掉哩,出了问题怎么办?”我说:“我签字负责。”她笑着说:“这样办吧,明天开始,你吃我们大夫的伙食,行吗?”我说:“这还差不多。”晚饭后,三姐的女儿给我送来了暖瓶,我让她回去告诉公公婆婆,生了一个男孩。晚上病房只有一支蜡烛,说是停电,护士从婴儿室将孩子抱进我怀里。在微弱的烛光下,我仔细地端详着他那粉嘟嘟的小脸,五官长得是那么端正可爱,心里由衷地感到喜悦和安慰(图5-10)。

图5-8 李证刚写给儿子李贞伯的信件

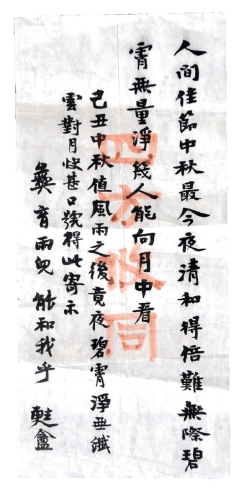

图5-9 1949年中秋节李证刚写给儿子李贞伯、万庚育夫妇的书信

图5-10 万庚育的小儿子

图5-11 1985年李贞伯和分别30多年的三弟在莫高窟相聚

第二天清晨,我决定不在医院住了,我用大衣将孩子裹好紧紧抱在怀里,找到大夫坚决要出院。大夫无奈之下让我签字保证孩子出了问题不让医院担责,然后给我办理了出院手续。此时外面正飘着雪花,我在医院大门口雇了一辆车回到家中。我抱着孩子径直向公爹的房间走去,公爹看了孩子,高兴地说:“我给他取了名字叫‘宏’。”我说:“好,好。”女儿和大儿子见我抱一个娃娃回来又高兴又奇怪。我走进自己的房间里将孩子放在从北京带回的婴儿床上,烧了炭盆,让房内暖和一些。婆婆冒雪上街给我买回一只老母鸡,架在炭盆上炖汤,我心里有说不出的感激和温暖。我抓紧时间给贞伯写信告知了这一喜讯,让他尽早分享这份快乐。我前两个孩子,都是在北京协和医院由著名的妇产科医生林巧稚接生的,多多少少我也学了一些护理新生儿的科学知识。我将家里火盆烧得旺旺的,每天给孩子洗澡,婆婆说这么冷的天洗澡孩子会生病的,对这事颇不以为然。

三弟仁安也从九江回来了,我们是第一次见面。他到我房里坐了一会,问到他大哥的情况,我简单地说了一下,听完后他对我说:“我相信大哥,这事完全是子虚乌有,肯定是冤枉的。”(图5-11)

就在这个冬天,公爹病了,政府派了医生来家中,检查结果是肺炎。他不愿意看西医,坚持要中医治疗。他咳嗽越来越厉害,病情不断恶化。当我抱着小宏到病榻前看他老人家的时候,他便拉住小宏的手在自己的脸上来回摸,说:“小龙爪摸了爷爷,爷爷的病就能好了。”我说:“是的,龙爪一摸病就好了。”我一人要照顾三个孩子,无法照顾他老人家,但我心中为他老人家的病好担心啊!婆婆和三姐日夜在旁侍候陪伴他。一天半夜我突然听见猛力捶床板的声音,紧接着三姐来敲打我的门,连声叫我。我一骨碌从床上翻身起来,边穿衣服边跑进了公爹的房间,只见他闭着眼张着嘴巴已停止了呼吸。我喊了一声“爸”,便跪在他床前叩头,婆婆抽泣着,三姐起身打开了所有窗户,一股寒冷的空气扑进屋来。天还未大亮,我回到房里,也许是因紧张害怕而浑身发抖。丧事都是政府派人来操办的。出殡的那天我送出城便返回来了,因为孩子小家里人不让我去墓地。我回到家,感觉家里是那么冷清凄凉,我给贞伯写信告诉了他这一噩耗。公爹去世后,贞伯和三弟商量,把父亲的藏书、手稿、遗著等全部捐献给了中国科学院(图5-12)。

不久,贞伯来信说,他的问题已查清了。原来是雕塑系刘某偷了教具组的模子出去翻制,因贞伯是教具组主任而受到怀疑。经调查,此事和他根本没有关系(图5-13)。你说冤不冤?现在他被派到天安门广场英雄纪念碑制模组工作,希望我带孩子回北京。他还汇来50元钱让我用作路费,我把这50元钱一分未动全都给了婆婆。我悄悄地托公爹的学生去银行将我结婚时的一枚金戒指兑成现金,买了车票。到北京时,贞伯和他的朋友周西珍(重庆国立艺专学雕塑的)来车站接我们,直接把我们送到北池子79号八哥李志吾家,这里离天安门广场很近。我们全家又团聚了,虽然分别只有一年多,但感觉比一个世纪还要漫长。

图5-12 李贞伯三弟李仁安给时任中国科学院院长郭沫若、副院长吴有训写的信件及所捐献家藏图书目录

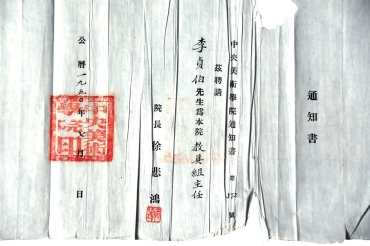

图5-13 1950年中央美院聘请李贞伯为教具组主任时的聘书

图5-14 徐悲鸿先生在北海公园

图5-15 李贞伯、万庚育结婚时徐悲鸿先生的贺礼

图5-16 20世纪40年代李贞伯和徐悲鸿先生在北京北海公园九龙壁前合影

图5-17 20世纪40年代万庚育(左一)和徐悲鸿老师(左二)廖静文师母(左三)在北京北海公园九龙壁前合影

1953年9月,我的恩师徐悲鸿先生因患脑溢血不幸去世,我和贞伯都十分悲痛,也为这位杰出的艺术家过早地离去深感惋惜(图5-14)。徐悲鸿先生是我国现代杰出的画家和美术教育家,擅长油画、中国画,尤精素描,人物造型注重写实、传达神情,所画花鸟、风景、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰誉中外。徐悲鸿先生长期从事美术教育工作,一生留下了许多优秀作品,并培养和造就了一大批人才,不愧为中国美术史上的一代宗师(图5-15)。徐悲鸿先生不但是我的老师,在重庆时还和我的公爹同时供职于中央大学,贞伯和徐先生私交也非常好,亦师亦友,由于这几层关系,平日里我和贞伯与徐先生来往比较密切。1945年,徐先生和贞伯还相约在重庆门对门的两个大厅里同时举办了个人画展。1946年徐先生从重庆带人去接管北平国立艺专,其中就有贞伯(图5-16)。徐先生平时患有高血压,有一次他和师母廖静文邀请校医杨文熙大夫(他是在德国留学的)与贞伯我俩在东来顺吃饭,席间他感到不适,幸亏杨大夫带着急救箱,当即为他打针治疗,才免于危险。没想到,这次病魔竟然真的夺走了徐先生的生命,真是天妒英才啊(图5-17)!