-

1.1序

-

1.2目录

-

1.3不懈的“寻找” 不朽的丰碑——陈忠实写作《白鹿原》的前前后后

-

1.4论《白鹿原》的累积型叙事进程与审美救赎

-

1.4.1一

-

1.4.2二

-

1.4.3三

-

1.4.4四

-

1.4.5结 论

-

1.5呼唤白鹿:共在生存的人道诉求——对《白鹿原》中乡土社会共在生存的伦理省察

-

1.5.1一、鹿性之“我”:成德方能成己

-

1.5.2二、狼性之“我”:生存的异化与自我的遮蔽

-

1.5.3三、呼唤白鹿:共在生存的人道诉求

-

1.6为历史而烦——《白鹿原》的乡土生命哲学及其叙事价值

-

1.6.1一、乡土人生是与“历史”相关联的人生

-

1.6.2二、乡土生存是为历史而烦的生命过程

-

1.6.3三、乡土史诗叙事是为现实生存成长者开启生命活力渊源的探索

-

1.7《白鹿原》的关中“戏楼风景”研究

-

1.7.1一、“风景研究”与《白鹿原》研究的新视野

-

1.7.2二、作为人文景观的“关中戏楼”

-

1.7.3三、《白鹿原》的戏楼景观与文化隐喻

-

1.8陈忠实的艺术生命观

-

1.8.1一、主观体验的真实法度

-

1.8.2二、从生活真实到艺术真实

-

1.8.3三、批评的真实性尺度

-

1.9陈忠实文学创作观念的自觉与超越

-

1.9.1一

-

1.9.2二

-

1.9.3三

-

1.10论陈忠实作品中的关中区域和儒家文化

-

1.10.1《蓝袍先生》:儒家文化窒息关中

-

1.10.2《四妹子》:把关中非儒家化

-

1.10.3《白鹿原》:再次把关中儒家化

-

1.10.4突出儒家文化的意义

-

1.10.5把关中儒家化的后果

-

1.11陈忠实文学创作审美价值论

-

1.11.1一

-

1.11.2二

-

1.11.3三

-

1.12生命化作浩然气 浑然一体写春秋——《白鹿原》别一种解读

-

1.13《白鹿原》性描写的象征意义和审美内涵

-

1.13.1一

-

1.13.2二

-

1.14奇观化与民族文化重塑——论《白鹿原》的视觉性书写

-

1.14.1一、意识形态、现代性、西方:奇观中的强力他者

-

1.14.2二、奇观化场景的形成及其艺术效果

-

1.14.2.1(一)全景敞视式视角

-

1.14.2.2(二)幽灵式的书写

-

1.15追述陈忠实先生三题

-

1.15.12016:陈忠实手稿管窥[1]

-

1.15.22014:《白鹿原》与关中文化[3]

-

1.15.31997:秦地小说视域中的陈忠实[4]

-

1.16《白鹿原》与中国革命

-

1.16.1一

-

1.16.2二

-

1.17论《白鹿原》中生命原欲对家族制度的侵蚀与解构

-

1.17.1一

-

1.17.2二

-

1.17.3三

-

1.18《白鹿原》中的三重空间①

-

1.18.1一、儒家文化空间——“礼法”与“圣”的空间

-

1.18.2二、原始文化空间——感性和生命力空间

-

1.18.3三、现代文化空间——革命与爱情的空间

-

1.18.4四、结语

-

1.19略论当代中国文学的美学风格——兼论《白鹿原》的美学阐释

-

1.19.1一、关于《白鹿原》的美学风格

-

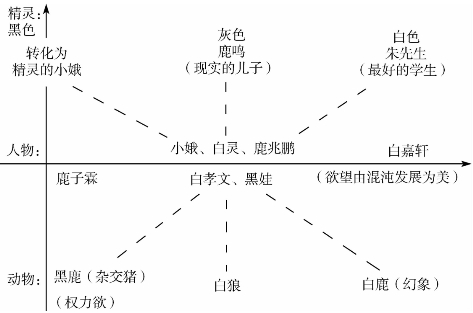

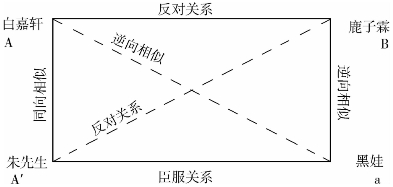

1.19.2二、《白鹿原》的社会符号系统

-

1.19.3三、“白狼来了”:“白鹿精魂”的审美意义

-

1.19.4四、当代中国文学生产方式的理论规定

-

1.20灞桥风雪因鹿鸣——论陈忠实的旧体诗词创作

-

1.21人性悖论的艺术呈现——《白鹿原》的个体生存伦理学阐释

-

1.21.1一、文化皈依的诱惑与奴役

-

1.21.1.1(一)《白鹿原》中彰显的文化自我认同价值

-

1.21.1.2(二)白鹿原上的悲剧映现文化与自我的矛盾

-

1.21.2二、集团归属的诱惑与奴役

-

1.21.2.1(一)集团使人获得归属感

-

1.21.2.2(二)集团遮蔽了个体自我

-

1.21.3三、肉身敞开的诱惑与奴役

-

1.21.3.1(一)爱欲是肉身生命完形的仪式

-

1.21.3.2(二)爱欲对人的奴役是生命悲剧的导火索

-

1.22试论《白鹿原》中的灾难书写

-

1.22.1一、历史与文本之间:哀民生之多艰

-

1.22.2二、传统与家族:以人物为中心

-

1.23世纪之变的文化探询——从陈忠实的《〈白鹿原〉创作手记》重解《白鹿原》

-

1.23.11

-

1.23.22

-

1.23.33

-

1.23.44

-

1.23.55

-

1.23.66

-

1.23.77

-

1.24《白鹿原》的创作过程

-

1.25西蒋村赶考的少年

-

1.26人格魅力、生命体验与文学创造——在“陈忠实与当代文学研讨会”上的发言

-

1.26.1一、人格魅力与社会影响

-

1.26.2二、生命体验与文学精神

-

1.26.3三、文学创造与民族秘史

-

1.27《白鹿原》:文学经典及其“未完成性”

-

1.28《白鹿原》现实主义美学品格探索

-

1.28.1一

-

1.28.2二

-

1.28.3三

-

1.28.4四

1

陈忠实研究论集