白驯鹿传奇

干杯!干杯!为挪威干杯!

唱一首万德水坝精灵之歌。

我藏在这里,看见,

一只白色驯鹿,

承载着挪威的好运,

走来,走来。

故事发生的地点

挪威巍峨的崇山峻岭中闪着一抹波光。似乎,地球把这个地方撞破了,为了疗伤,它又在上面敷上了一个长长大大的冰水袋。这个闪光的“大冰袋”便是优特旺德湖,湖水黑暗阴冷,深不见底。虽然这里的海拔已高达900米,但却丝毫没有得到太阳的眷顾。

湖岸是一片凄凉景象。发育不良的树木沿着山谷蜿蜒而上,很快就消失不见了,取而代之的是枯枝和苔藓。环湖的花岗岩山上也是同样的情况,这些山从“湖平面”算起,大约300米高吧。其实,这里便是树木的“死亡线”了,再向上的话,树木难以生存。桦树和柳树从长期与风霜的战斗中败退下来。到了这里,它们永远没机会长成大树,仅仅能成为低矮的树丛。光秃秃的枝杈上倒是很热闹,田鸫[1]、鹨[2]、松鸡等小鸟在上面叽叽喳喳地叫个不停。然而,到了海拔再高些的高原上,连这样的景象也看不见了,只剩下嶙峋的巨石和彻骨的寒风。在那里,乱石纵横的豪伊菲平原绵延伸展,它的每一处洼地都由大片的冰雪占领着。平原的尽头则耸立着白色的山峰——终年被积雪所覆盖的尤通黑门山脉[3]。举目远眺,山巅之上一片银装素裹,分外耀眼。

在高原地区,阳光是生命最重要的保障,稀少的树木便是它威力不足的最好例证。温度每降低一度,生命的区域就会减少一些。因日照的不同,生物在北坡与南坡的生长情况也会有所不同。随着海拔的升高,松树和云杉最先不见了踪影;下一个消失的将是山梨树;慢慢地,就只剩下了桦树和柳树仍旧在半山腰负隅顽抗。再往上,就什么树木都没了,只剩下生命力顽强的匍匐植物和各种苔藓。所以,高原的颜色其实取决于能生存在那里的植物的颜色。最常见的是一望无际的灰绿色驯鹿苔[4];有时还点缀着暖暖的橘红色,那得归功于那些金发藓[5];在光照稍微充裕一些的角落,还能见到那难得一见的、植物本固有的深绿色。如果你仔细观瞧,会发现那四处散落着的石头也呈现着斑驳的色彩——在其微微泛紫的表面上,有的缠绕着褶皱的灰绿色地衣,有的则装点着条状的橘红色,有的缀着星星点点的黑斑。这是因为,石头不易散热,一些喜阳的植物便靠近它“取暖”,远看过去好像石头系上了条条丝带。如果没有这些石头,植物是无法在这样的海拔高度生存的。如此“幸运”的植物中就包括了那些矮小的桦树和柳树,它们的枝叶也紧紧地贴在了“温暖”的石头表面,而不是傻站在寒风中瑟瑟发抖,就像人们冬天的时候抱着手炉。再向上一步,是一条冰冻带。如果再向上,就到了真正的不毛之地,能在那里存活的只有灰绿色的、绵绵无尽的驯鹿苔。这个地带只可能出现两种颜色——驯鹿苔的灰绿色和雪的白色。但灰绿色出现的机会也不是很多,因为即使到了6月,很多凹陷处仍然覆盖着积雪,只有在那时候白雪的面积才逐渐减少,化为雪水悄悄地流入湖中。生命的迹象在这里消失殆尽,甚至连“红雪[6]”都看不到了,一切尽在茫茫中,廖无生机。在这个严酷的世界里,我们能真切地感到,温度对于生命来说是何等重要啊。

从林线到雪线,是一片由灰绿色与雪色交杂的广袤土地,这里就连鸟兽都几乎绝迹。而雪线之上,则永远被冬日之神牢牢控制。再向北,林线与雪线不断延伸,双双走低,直至林线消失在地平线上。以前,人们把这样寸木不生叫的土地做冻原,现在人们称它为荒原。但不管我们管它叫什么,它自己却一直有着一个自然赋予它的名字:驯鹿之家——驯鹿苔之国。

一

沃馨兰,这头领头雌鹿,正悠悠地走在湖畔美好的春光里,一阵歌声自风中自水底隐隐飘来,歌中唱道:

“干杯!干杯!为古老的挪威干杯!一只白色的驯鹿,挪威的幸运之神”。

歌手仿佛传递着某种神秘的预言。

有个叫老斯内艮的人建成了歌里唱到的万德水坝,就在下豪伊菲地区,优特旺德湖的北面,整个工程运转得很好。老斯内艮为此沾沾自喜,觉得自己便是这伟大工程的缔造者。其实,在他之前早就有人着手动工了。这伟大杰作的真正主人,曾在奔流的溪水里跃进跃出,唱起魔法歌谣调整了这个地区的地貌和水流节奏,甚至“咕噜咕噜”地弄来了一个大水轮。斯内艮只不过是非常幸运地坐享其成罢了。有人说这个斯内艮的幸运之神是个巨轮怪,也有人说是水精灵,他白髯飘飘,周身棕色仙衣,随性住在陆地或水中。

但老斯内艮的邻居却不赞同这种说法。他们声称亲眼看到白喉河乌[7]在水里忙活,他每年都会来这里,在激流中翩翩起舞,或潜到河底深处。也许,这两种说法都是正确的,因为上了岁数的老农夫会告诉你,精灵在显身的时候常常会把自己变成一个人或一只小鸟的模样。我也觉得错不了,只有白喉河乌才具备这种水陆习性,其他鸟是不行的,也只有他口中能够唱出挪威人从未听过的旋律。

咳,不管这精灵以何种形式出现,反正是他造了万德水坝,我们就叫他万德精灵吧!

这万德精灵还拥有神奇的视野,能看到人类所不能看到的景象。田鸫如何筑巢啦,旅鼠如何哺育后代啦,他都能尽收眼底。这双神奇的眼睛放眼一瞥,便发现远处舒勒峰上一个小小的黑点,唔那是一只正在褪毛的驯鹿,这对我们人类来说简直是不可想象的事。而万德仁山上那漫山的青青绿泥,在神眼看来定是一场视觉盛宴了。

唉,相比之下,人类的眼睛简直成了无用的摆设。但万德精灵却从没因此伤害过谁,所以谁也没有因此而害怕过他。他只是喜欢唱歌,歌里透着欢乐、带着预示,有时多少还带着一丝不屑。

站在高高的树顶,万德精灵能看到自万德水坝流出的溪流一路走来,穿过尼斯图恩村,直到消失在黑色的优特旺德湖。如果翱翔在空中的话,他能尽览尤通黑门山以南整个荒芜的高原。

现在正是万物复苏的时刻。春天降临森林,山谷显出勃勃生机,去南方越冬的鸟儿回来了,冬眠的动物们正在苏醒。整个冬天都在低地活动的驯鹿,很快就要出现在高地了。

顽固的风霜巨人当然不会拱手让出这片他盘踞已久的土地,“战争”并没结束。太阳则不急不忙地、稳稳地向着胜利前进,准备逐步把风霜巨人赶回老家去。除了一些低洼和背阴的地方,风霜巨人已经丢掉了大部分的领地,虽然有时他会趁着夜幕发动反击收复失地,但都以失败告终。战斗双方都相当顽固,一个猛烈强攻,一个死守不放,结果倒霉的却是地面上无辜的花岗岩。它们成了这场残酷战争的牺牲品,一个个分崩离析,散落得到处都是。崩裂开的花岗岩露出了它们本来的色泽,这些刚刚暴露的内层是如此鲜丽,它们放射出奕奕的光彩,点缀着原本一片灰绿的地面,宛如茵茵草场上散布的绵羊。就这样,舒勒峰的斜坡上形成了一条近一公里长的碎石带,这便是“两霸”激烈交锋之后的战场。等一下!有东西在动?绝对不是石头,是活物。

它们迎着风,飘忽不定地结群而来。一会儿隐入山谷,消失于视野;一会儿又出现在了近处的山脊上。在天幕的映衬下,好似密集的繁星。嗯,看看那枝枝杈杈的犄角,我认出来了,那是回家的驯鹿群。

鹿群向我们这边“飘”过来,它们像羊一样啃食着地上的嫩草,显得十分满足。每一只鹿都专注于自己所在的一块儿地,直到把这点儿草吃得差不多了,才嗒嗒地迈开蹄子向前移动一下,然后又专注地低下头继续进食。整支队伍就这样始终变化着队列和队形,但是有一只鹿——一只大个头、受鹿群爱戴的雌鹿,始终处于领头的位置。不管队伍怎样改变、移动,她始终站在最前面,或是靠前的位置。如果您是一个善于观察的人,您一定可以看出她对整个队伍的移动有着多么巨大的影响——是的,她是这个鹿群的首领。即便是那些头顶巨大鹿角、威风不可一世的雄鹿,也都安分地服从她的领导。如果哪一只驯鹿想另辟蹊径,朝自己选择的方向进发,那么很快它就会发现自己形单影只了,因为鹿群只会追随领头鹿。

最近一两个星期,沃馨兰一直带着鹿群沿着树林线[8]向高地进发。荒芜的高地上积雪尽褪,那里也没有专门叮咬鹿群的鹿虻。牧草正趁着春风不断向高地“攀爬”,沃馨兰他们就追随着那些牧草慢慢地“重返”高原,每天都会爬得更高一些。不过到了傍晚,鹿群仍要回到低地树林,因为野生动物和我们一样无法忍受刺骨的夜风。但是现在林地正值鹿虻猖獗的时节,好在山坡岩石间也已足够暖和了,鹿群索性放弃林地搬到那里宿营。

动物群中处于领导地位的头领或许并没意识到这是一件多么荣耀的事,只是身后若没有随从,它们会有些不爽。但某些特殊的时刻,即便是领导也是需要独处一下的。越冬之后,沃馨兰已经变得很胖了,身体相当不错。但她却显得有些无精打采,就算鹿群中的成员一个个超过她,她也还是低头在原地磨蹭。

有时,沃馨兰会一动不动地站在那里,眼睛呆呆地望着某个方向,嘴角边还挂着一绺儿没来得及咀嚼的牧草。这样的情况一般不会持续很久,她很快就能恢复正常,回到领队的位置。但是,这魔怔似的发呆却越来越频繁,沃馨兰对独处的渴望也越来越强烈。忽然,她调转了方向,朝着桦树林的方向走去,当然,整个鹿群也跟着转了过来。沃馨兰停住了脚步,低下了头,一动不动地僵在那里。鹿群则依旧专注地享用着牧草,慢慢前行,很快就落下了山前雕塑一般的沃馨兰。当大部队全部渐渐远去之后,沃馨兰也静悄悄地离开了:她向前走了几步,环顾四周,假装吃了几口草,嗅了嗅地面,再次回头看看她的鹿群,举目检视了一下群山,最终继续向密林走去。

在湖岸附近,沃馨兰发现了另一只步履艰难的独行雌鹿,但这时她可不想结伴。她也不明白自己怎么了,只是觉得必须找个地方躲起来。

沃馨兰站住脚步,等到另一只雌鹿离开,她才换了个方向,加快步伐,坚定地跑了开去。很快,优特旺德湖便映入眼帘,她沿着溪流来到了老斯内艮的水坝附近。在水坝的上游,沃馨兰涉水趟过清澈的溪水;和其他野生动物一样,她也有这样的本能,知道流淌的溪水可以把自己和想要避开的东西隔离开来。踏上对岸淡绿色的土地之后,沃馨兰再次转过身,在扭曲的枯树桩间来来回回穿梭了好几次,才安心地离开这吵闹的万德水坝。接着,沃馨兰登上远处的一个高地,她又停下了,左看看、右看看,走几步、又回来看来她对这儿不满意。哎,那儿可是个好地方——那里刚好被淡色巨岩所遮蔽,周围还有刚刚披上春装的桦树她准备就此安顿下来?不,还不行。沃馨兰站在原地不停地晃动,驱赶着腿上的鹿虻现在,就算是最鲜嫩的青草也不能分散她的注意,沃馨兰正精心地为自己的理想小窝做着各种准备呢,她要在那里躲开全世界!

这一切都逃不开万德精灵的眼睛。沃馨兰一离开鹿群,他就发现了。此刻,他就坐在沃馨兰上方的一块巨石上像往常一样歌唱着。他好像一直在等待这一时刻,好像知道接下来在那隐蔽处所发生的一切将改变整个挪威的命运

干杯!干杯!为挪威干杯!

唱一首万德水坝精灵之歌。

我藏在这里,看见,

一只白色驯鹿,

承载着挪威的好运,

走来,走来。

挪威虽没有仙鹤或其他稀有动物,但是挪威拥有神奇的驯鹿。一个小时后,一只健康的小驯鹿出现在了沃馨兰身旁。她用舌头清理着自己的宝贝儿,眼里充满了母爱和自豪,好像这是她的第一个孩子似的。这个月,鹿群里会多上上百只新生的小驯鹿,但是,没有哪只比得上这一只——他通体雪白。巨石上的歌手还在唱着:万德精灵好像知道未来要发生的一切——当这只白色的幼崽儿长成一只成年雄鹿时,他会肩负起一项重要的使命。

好运,好运,

一只白色的驯鹿,

但是,此时此刻,一件不寻常的事情就要发生。又一个小时过去了,第二只小驯鹿出现了——一只棕色的幼崽儿。这种情况很少发生,一旦发生,母鹿必须当机立断。两小时后,沃馨兰带着她的白色幼崽儿离开了那隐蔽的地方。没有人再看到那只棕色的幼崽儿,只是那块儿地上留下了一些幼崽儿的体毛。

母鹿的做法是明智的:有一个健壮的胜过有两个瘦弱的。几天后,她又站在了鹿群的最前面,只不过身边多了一只白色的小鹿。母鹿细心地照料着自己的孩子,她控制着鹿群的行进速度,让小鹿能够轻松地跟上自己。当然,这样做也照顾到了其他的小鹿,现在鹿群里好多母鹿的身边都多了一只小鹿。在所有鹿妈妈中,沃馨兰最健壮、最勇敢、最富有智慧的,而这只白色的小鹿恰恰是她于生命顶峰结下的硕果。当妈妈走在整个鹿群前面的时候,小鹿有时会走在妈妈的前面。有一次,奥尔恰巧看到了行进中的鹿群,他忍不住大声笑了起来。这是一支庞大的鹿群,包含了大大小小、老老少少许多驯鹿,其中不乏一些肥硕的母鹿和长着树枝一样鹿角的雄鹿。但是,乍看上去,带领这鹿群前进的竟然是一只白色的鹿崽儿。

人们看着它们消失在了崇山峻岭之中,整个夏天都没有再次出现。“它们去求教于那些精灵了。那些精灵就住在冰上,那里还有叫个不停的黑色潜鸟,”住在山谷底部的利弗自言自语地说道。但是,熟悉驯鹿群的老斯内艮却不能同意这种说法,他说道:“鹿妈妈才是小鹿的老师,就和我们人类一样。”

秋天到来的时候,老斯内艮在远处的棕色荒野上看到了一个移动的白点儿,就像一片白色的雪花。而精灵看到的却是一只将近一岁大的幼鹿,或者说是一只年幼的公鹿。他正和其他同伴一起来到了优特旺德湖湖边饮水。那水面平得像一面镜子,清晰地映现出那白色驯鹿的倒影。但是奇怪的是,在黢黑的山体映衬下,水面上丝毫找不到其他驯鹿的影子。

小鹿停住了逃跑的脚步,转身面向敌人摆出了迎战的架势。

那年春天出生的小鹿有很多。有的在荒野上走失了,再也没有回到鹿群里;有的或是体弱或是愚笨,倒在了半路上;还有的不学无术,也都夭折了。这就是自然的法则。那只白色的小鹿是所有小鹿中最强壮、最聪明的一只。和他妈妈一样,他也成为了鹿群中最具有智慧的一个。小鹿跟着妈妈学会了很多。比如有关吃草的学问。虽然一块石头的两边都长满了青草,但是却非常不一样,朝阳一面的青草香甜可口,而低洼背阴一边的青草却是没法吃的。除此之外,他还学会了聆听。如果妈妈嗒嗒地轻踏地面的话,他必须赶快停止吃草,并且要迅速地移动起来;如果整个鹿群都嗒嗒地跑起来了,那么危险一定就在附近了,他得赶紧回到妈妈身边。驯鹿用蹄子踏地的嗒嗒声和树鸭的哨声有着异曲同工的作用,都能把同伴聚集在一起。再有,如果雷鸟突然大声鸣叫的话,那附近准是有老鹰出现了。这和青蛙见到鸟类会大声鸣叫,彼此报警是同一个道理。除了聆听,他还学会了观察。一旦看到那些长着毛绒的棉球小花,他就必须注意周围是否有沼泽地了。小鹿还学到,比如那些精灵浆果可以致命,一定不能碰;如果有韦勒蝇来叮咬的话,可以用地面上残存的积雪对付;在所有气味中,唯一能够完全信任的就是妈妈的味道。小鹿知道他在一天天长大,自己原本平坦的小腿和鼓溜溜的膝关节都在迅速地发生着变化。不到一年,这小鹿长得相当结实,动作也十分敏捷了。当小鹿刚刚两星期大的时候,头上就鼓出了两块犄角,现在它们已经成为又长又尖的一段了。如果真的打起架来,恐怕也会让对手吃不消吧。

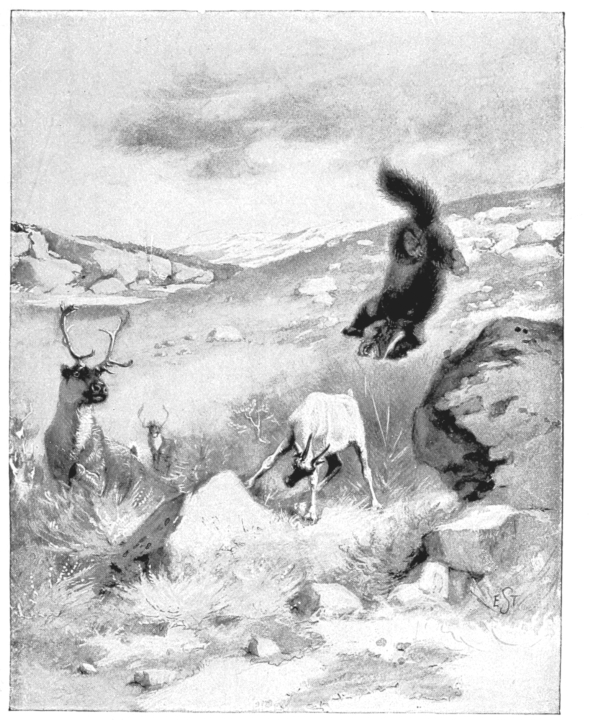

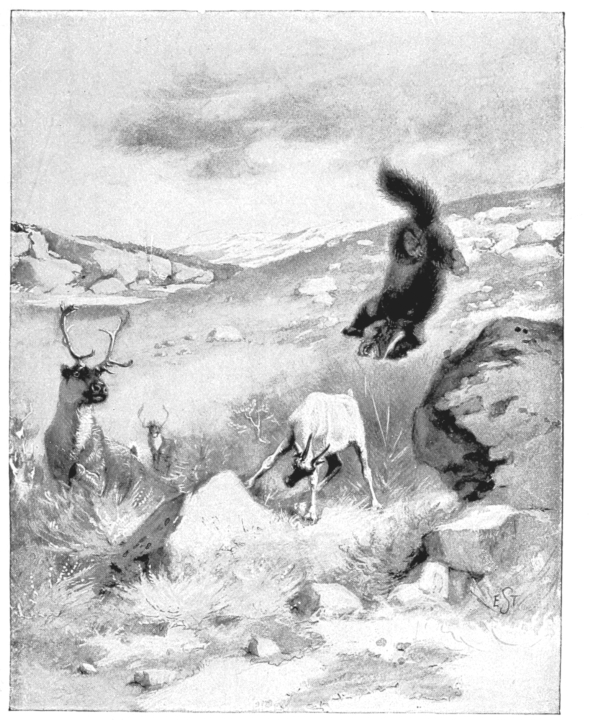

来自北方的掠食者——那些被人类叫做狼獾的生物——不止一次地出现在了鹿群附近。有一次,那白色小鹿清晰地闻到了一股强烈的气味,那是代表危险的气味。还没等他跑开,一个暗棕色的巨大黑影就从一块巨石的后面直向他扑了过来。小鹿看到了那个突然出现的庞然大物,还瞥见了它那闪着寒光的利齿和恶狠狠的眼睛。掠食者看起来是如此残暴,小鹿被这怪物吓坏了,汗毛根根倒竖着,鼻孔也鼓了起来。但是,就在他要转身逃跑的时候,体内又燃起了另外一种情绪——愤怒。那怪物凭什么打破了自己的平静!这愤怒一下子压倒了原有的恐惧,小鹿停住了逃跑的脚步,转身面向敌人摆出了迎战的架势。瞬间,那棕色猛兽就怒吼着跳到小鹿面前。迎接它的是小鹿那对儿还未成熟的犄角。虽然猛兽被狠狠地扎了一下,但小鹿也受到了巨大的冲击,倒在地上。要不是时刻守在小鹿左右的妈妈及时赶到,小鹿也许难逃一死。此刻鹿妈妈已经化身为一只全副武装的庞大怪物,向敌人猛冲过去,将其掀翻在地。而白色小鹿也再次冲了上来,他那原本温和的大眼睛里流露出了凶狠的光芒。就这样,狼獾一命呜呼了。鹿妈妈很快就恢复了之前的平静,慢悠悠地啃起青草来。可是小鹿仍旧用他那对尖角猛烈地攻击着地上那团毛茸茸的狼獾尸首,直到白色的犄角上沾满了敌人的鲜血。

难以置信,白色小鹿那温和的外表下居然隐藏着一颗好斗的心。他就像是一个地道的北方人,健壮、镇定、不易怒。但是,一旦被激怒,必将是一场“血战”。

那年秋天,当鹿群再次来到湖边饮水的时候,万德精灵又唱起了那首歌谣:

我藏在这里,看见,

一只白色驯鹿,

承载着挪威的好运,

走来,走来。

他好像一直在那里等候着鹿群,然后就不知去向。老斯内艮说他见过万德精灵,看见他飞过溪水,就像鸟儿一样在空中翱翔;看见他在深深的水底漫步,就像雷鸟行走于乱石之间。总之,他过着鸟类无法企及的生活。老斯内艮还断定,此刻万德精灵去南方过冬了。但是,老斯内艮的话能信吗?他又不会读书,也不会写字,他怎么会知道呢?

二

每当春风拂过大地,驯鹿群都会离开海拔较低的树林迁移到优特旺德萧瑟的湖岸上。它们总要经过老斯内艮的水边磨坊,每次万德精灵都会唱起那首关于白色驯鹿的歌,而我们的白色驯鹿也正在逐渐成为驯鹿群的首领。

第一年春天,他只比一只兔子高一点儿。等到秋天,他再到湖边饮水时,后背就已经高出了老斯内艮水坝旁的那块儿石头了。第二年春天,他又长高了许多,几乎很难钻过那些发育不良的桦树了。第三年万德精灵再次见到他的时候,已经不能低头俯视,而要昂头仰视了。就在那一年,老斯内艮和奥尔一起来到豪伊菲地区,想从那里的野生驯鹿群中选上几头健壮的驯鹿补充雪橇队的力量。很快,他们就相中了一只雄鹿——那曾经的白色小鹿。如今,他已经比鹿群里任何其他的驯鹿都要高了,通体雪白,十分健壮。他有着宽宽的、赛过骏马的胸膛,而且那宽阔的胸膛前还飘扬着长长的鬃毛。每当白驯鹿走起来,那飘逸的鬃毛就会左右摆动起来,为他拂去空中的一切杂物。那对儿犄角更是长得相当庞大,枝杈上再生枝杈,繁茂得像一棵久经风雨的老橡树。这样一只卓越的首领雄鹿,拉起雪橇来也必定会遥遥领先的吧。

就像有两类驯马人一样,驯鹿人也可以分为两类:一种驯鹿人用缓和、引导的方法慢慢得到一个快乐、友爱的帮手;另外一种则是用暴力俘虏一个闷闷不乐的奴隶,而且这奴隶随时都可能奋起反击。好多拉普人[9]和挪威人都因此丢了性命。奥尔便是其中之一,后来他被一只驯鹿早早地结束了性命。老斯内艮正相反,他是较温和的那一类,所以白驯鹿能成为他的驯鹿应该算是幸运的。这样的友谊建立起来,是需要一定耐心的。万事开头难,起初白色驯鹿和他的兄弟们一样,对于人类的驱使非常反感。但老斯内艮最终用他友善——而不是残忍——的力量驯服了白驯鹿。白色驯鹿慢慢学会了服从,并且也逐渐体会到在鹿拉雪橇比赛中获得的荣耀与快感。观看这只白色驯鹿比赛是一件非常难得而且相当享受的事情。当这个眼神温和的庞然大物顺着优特旺德蜿蜒的湖岸飞驰而下的时候,他的鼻孔喷着两股热气,所到之处雪花四溅,好似一艘在水中行使的汽船,四周激起无数的浪花。放眼望去,雪橇、驾雪橇的人、拉雪橇的鹿浑然一体,宛如穿梭于这冰雪世界的一道白光。

很快,人们迎来了圣诞庆典,其中重要的一项就是雪橇比赛。优特旺德湖也终于染上了一丝愉悦的色彩,四周萧瑟的群山也都回荡着人们的欢声笑语。首先上场的就是驯鹿,虽然比赛中时常有不幸发生,但它们也总是能带给人们欢乐。奥尔带着他速度最快的驯鹿参加了比赛。那是一只高高壮壮的深色驯鹿,它大概5岁左右——这是驯鹿最棒的年纪。奥尔不断抽打着他那低沉但出色的奴隶,赛程过半时,他们已遥遥领先。驯鹿的主人太兴奋了也太残酷了意外很快就发生了。雪橇翻了,积蓄已久的仇恨终于爆发出来,那只驯鹿猛地冲向主人,奥尔吓得慌忙躲在雪橇下面。直到那头愤怒的驯鹿消失在了远处的树林里,奥尔才敢爬出来。他当然输掉了这场比赛,取得冠军的正是那年轻的白色驯鹿。紧接着,他又夺取了五英里环湖雪橇赛的冠军。每次获得冠军,老斯内艮都会在白驯鹿的脖子上挂上一个小小的银铃。现在银铃越攒越多,只要白驯鹿跑起来,它们便奏出欢快的胜利之歌。

驯鹿比过之后,骏马也纷纷登场了——它们绝对是赛跑比赛中的高手。相比之下,驯鹿们的速度似乎就相形见绌了。当赛马“闪电”夺得冠军丝带、它的主人领取奖金的时候,老斯内艮也带着奖品从他们身边经过,说道:“嗨,伙计,你的马很出色啊,但是我的驯鹿更加出色。让它们比试一下如何?获胜的一方可以拿走另一方所有的奖品。”

就这样,赛马和驯鹿之间展开了对决——人们还从没有见过这样的比赛呢。枪响后,两个冠军都飞奔起来。“驾!闪电快跑!(啧啧声!)驾!闪电!”赛马就像是离弦的箭,驰骋而去。白色驯鹿的脚步显得缓慢了一些,被落到了后面。

“好样的,闪电!”人们为奔驰的骏马不断欢呼着!赛马冲出起跑线就使出了全力,所以它不可能再加快速度了。但白驯鹿则正在逐渐地加快,加快。一公里后,赛马已经精疲力竭了,而白色驯鹿才刚刚进入最佳状态。老斯内艮不断大声鼓励着自己的冠军,用缰绳轻柔地与他交流:“加油,小伙子!好样的!”白色驯鹿始终迈着轻快、沉稳的步伐,不断缩短自己与赛马之间的距离。在一个转弯处,两个冠军肩并肩地跑在了一起。尽管驾车人的驾驶毫无纰漏,但是意外还是发生了。那匹赛马突然在冰上滑了一下,好像因此受到了巨大的惊吓,速度一下子慢了下来,眼看着白色驯鹿飞快地超了过去。当赛马和主人被远远落在后面的时候,他们听到了豪菲伊地区的上空响起了人们的欢呼声——白色驯鹿已经跑过了终点线,获得了最终的胜利。举行这场比赛的时候,白色驯鹿只是一只年轻驯鹿,还没有达到他最棒的年纪,所以那时的力量和速度还远远不是他的最佳表现。

那天稍晚的时候,奥尔也试着驾上了白色驯鹿牵引的那只雪橇。开始时一切都很顺利,白色驯鹿顺从地拉起了雪橇,按照缰绳的指引前进着。白驯鹿长长的睫毛微微地下垂着,几乎遮住了柔和的大眼睛。然而奥尔突然习惯性地用鞭子抽打起了白色驯鹿,没有任何理由。刹那间,情况一下子发生了变化。雪橇的速度马上慢了下来,白色驯鹿用四肢撑住了地面,一动不动地站住了。原本下垂的睫毛立了起来,圆圆的眼睛不停地转动,放出了异样的绿色光芒。他的大鼻孔也剧烈地喷射着股股热气。奥尔变本加厉地朝白驯鹿吼了起来,但他很快就感觉到情况不妙,快速地翻转了雪橇,钻到下面躲了起来。白驯鹿此时调转了方向,用自己的犄角猛攻起了雪橇的底部。他还不断地用鼻子嗅着,用四个有力的蹄子踢着,把地上的雪踢得飞溅。多亏老斯内艮的儿子小克努特及时赶来,用自己的小胳膊挽住了白色驯鹿的脖子。见到小克努特,白色驯鹿那双大眼睛恢复了往日的温和。他顺从地跟着这个孩子迅速地返回了比赛的起点。小心点儿吧,驾驶雪橇的人,这白色驯鹿如果被激怒了,那必将是一场“血战”。

就这样,豪菲伊地区的人们记住了这只白色驯鹿。

两年后,整个乡野都知道他了。人们称他为老斯内艮的白色驯鹿,他的许多故事都为人们津津乐道。有人说他曾经只用20分钟就拉着老斯内艮绕着优特旺德湖走了10公里。还有人说一次雪崩掩埋了整个荷拉克村,是白色驯鹿把求救的信息送到了奥帕达拉斯托尔,并且驮着白兰地、食物在深深的雪地中前行了60公里,用了7小时回到了荷拉克村,给那里的人们带去了救援部队马上到达的好消息。

还有人说,有一次小克努特冒失地跑到优特旺德湖刚结冰的湖面上玩,不慎掉到入了湖水中,听见他呼喊声的只有那白色驯鹿。正是他及时赶到了现场,把孩子从冰冷的湖水里救了上来。似乎白色驯鹿驯鹿是种群中最通人性的一只,随时准备帮助需要救援的人。

当白色驯鹿成功地将下沉的孩子拖上湖岸,当他们一起走过万德水坝的时候,那万德精灵又唱起了他神秘的歌:

好运,好运,

一只白色驯鹿。

随后,他便消失了,几个月都不见踪影——估计是跑到某个水底洞穴大吃大喝,狂欢作乐去了吧。“不。”老斯内艮却不这样认为。

三

历史上常有这样的传说,那就是影响一个国家命运的只是一个孩子,一只鸟,或者一只猛兽!一只母狼不是哺育了一位罗马帝王吗?一只鹪鹩不是颠覆了斯图亚特王朝吗?传说一只鹪鹩因为啄食鼓面上的面包屑,敲响了战鼓。听到了战鼓的桔色军发动了进攻,从而结束了斯图亚特王朝在不列颠的统治。这样的故事告诉我们什么呢,难道挪威的命运真的要和一头驯鹿紧紧相连吗?那万德精灵难道不是一直想用他的歌声告诉我们什么吗?

此时的斯堪的纳维亚半岛正陷入困境之中,有些挪威人不满挪威和瑞典[10]的联合,“要求独立!退出联合”的呼声不绝于耳。

不明智啊!如果他们能听到万德精灵唱的那首歌谣就好了:

乌鸦与狮子精诚合作

必可阻挡凶猛的黑熊;

但当它们反目成仇,

黑熊将势不可挡。

挪威正面临战争的危机。国内各处都在召开各种公开或者秘密的会议,每个会议中都有一些巧舌如簧的说客,试图引导舆论,他们还常常提到一支国外力量,声称只要挪威国内人民打响第一枪,这支强大的国外力量就会立刻为他们提供援助,帮助他们获取最终的自由。没有人能真正说出这一外国势力究竟来自哪里,但大家都好像已经心领神会了,根本不需要再具体说明。在这样的鼓动下,很多人加入了进来。整个国家都显得那么动荡不安,社会成了各种阴谋相互纠结的、乱糟糟的泥潭。没有人想到这是外国势力给他们设下的一个圈套——至少那些真正准备冲锋陷阵的人们没有想到。但是有些人知道这其中的阴谋,他们被真正敌人选中并收买了。鲍尔戈文克便是其中重要的一个。他来自挪威朗斯曼家族,又曾在挪威国会任职,可以说才干非凡,且极具领导天赋。如果不是他一些不轨行为引起了人们的怀疑,恐怕早已成为挪威的首相了吧。仕途上的挫折使他的意志消沉了下去,他觉得自己的才能没有得到应有的肯定,怀才不遇。所以,当外国势力找到他的时候,他很快就成了他们得力的工具。最初,外国势力还需要给他一些小恩小惠来收买他的“爱国主义”。但很快这种恩惠就完全没有必要了。随着阴谋的展开,他已经完全无法自拔,不知道是在为自己而战,还是在为外国人卖命。

鲍尔戈文克全力怂恿开战,随着时间的推移,他好像已经胜券在握了。直到有一天,他和“外国主顾”就回报问题发生了争执。“外国主顾”坚持,事成后他们可以给他提供用之不竭的财富,但是不允许他享有王权。双方各持己见,爆发了激烈的争吵。此后,鲍尔戈文克还是照常参加各种会议,只是变得更加谨慎了,把一切权力都集于一身。为了实现自己的野心,他可以不择手段。如果有必要的话,他甚至做好了随时改变立场的准备,必要时可以向“主和派”供出自己现在的跟随者,以此换取自己的安全。但是想要这样做,他必须掌握足够的证据。因此,他开始鼓动人们在一份“权利声明”上签名,而那所谓的权力声明不过是一份变相的犯罪供认书罢了。在拉斯达尔索恩会议召开之前,许多将领都在他的诱骗下签署了自己的名字。那是初冬的一天,大概二十几人聚在了一个被炉火烘得暖暖的屋子里,每一位都算得上有权有势,还有一些身兼要职的人物。在那四门紧闭的会客厅里,他们计划着,商讨着,设想着。人人都踌躇满志,准备创下一番丰功伟绩。

屋子外面已是一片漆黑,白色驯鹿就躺在栅栏边上,身后还有一副没有卸下来的雪橇。他把头搭在了自己的左肩上,安详地睡着,显得那么无忧无虑。哪一个能决定这个国家的命运呢?是屋子里那些耗尽脑汁的思考者,还是屋外这憨牛似的沉睡者呢?这就好比,什么又对以色列至关重要呢?是以色列第一位国王扫罗,还是那个站在伯利恒溪边向对面扔石子的牧童呢?[11]在拉斯达尔索恩召开的那个会议和其他会议没什么两样。鲍尔戈文克先是用自己极具说服力的演讲获取大家的信任,当人们纷纷表示愿意加入时,他就让大家签名,好把每个人的生命都攥在自己手心里。表面上,他就像是一个天使,甘愿为自己的国家奉献生命;实际上,他不过是一个企图谋权篡位的魔鬼。所有人都上当受骗了吗?不,不是的。老斯内艮当时也参加了会议,但没有签字,他为自己找了个借口——不会读也不会写。虽然他的确一个字母也不认识,但却能看透一个人的心。在会谈间歇的时候,他低声问了艾赛克斯·坦伯格一个问题:“他自己在那上面签名了吗?”艾赛克斯被这问题吓了一跳,说道:“没有。”老斯内艮这才低声说出了自己的真实想法:“我不信任这个人。应该尽快通知尼斯图恩地区的人们。”尼斯图恩是鲍尔戈文克的下一个目的地,这里的会议一结束,他就会立即快马加鞭赶过去。要赶在鲍尔戈文克之前把消息送到可不是容易的事。

当老斯内艮望向屋外栅栏旁的白色驯鹿时,他若有所思地点了点头,眼睛放着熠熠的光芒。正如人们所料,这里的会议一结束,鲍尔戈文克就跃上了几匹骏马拉着的雪橇,片刻也没有停留,意气风发地奔向了尼斯图恩。

老斯内艮先是从白色驯鹿的挽具上取下了那些银铃,松开了系着他的缰绳,然后稳稳地登上了他身后的雪橇。他轻轻扭动缰绳,口中啧啧地向白色驯鹿发出了信号,朝着尼斯图恩方向而去。那些速度飞快的骏马已经带着鲍尔戈文克出发很久了,但是老斯内艮并没有驾着驯鹿穷追猛赶,因为在鲍尔戈文克的雪橇到达东面那座小山之前,老斯内艮和白色驯鹿必须低速前进,以免被他们发现。就这样,老人和驯鹿不紧不忙地来到了玛尔斯图恩的树林附近,在那儿的一个转弯处离开大路,奔向了湖岸边的一条便道。虽然这样走比较绕远,但是这是唯一超过骏马,率先到达尼斯图恩的方法。在老人的指引下,驯鹿不断提高着行进的速度。

咯吱,咔嚓——咯吱,咔嚓——咯吱,咔嚓——白色驯鹿蹄子上那与生俱来的“雪地靴”随着奔跑发出了极富韵律的响声。此刻,那条宽阔的马路就在他们左上方延伸着,他们已经能够听到马铃的叮当声了。不时还传来鲍尔戈文克的吼叫声,他不断地呵斥着骏马,驱使它们跑得更快一些。

马匹所走的公路相对较短,而且相当平坦,而驯鹿所走的小路则不但绕远而且还崎岖不平。但是,4个小时后,当鲍尔戈文克到达尼斯图恩的时候,他在人群中看到了一张熟悉的面孔,一张在拉斯达尔索恩刚刚见过的面孔——老斯内艮。虽然他看到了,但是他还是装得没看见似的。

在尼斯图恩,没人愿意签名,很明显有人警告过他们了。情况糟透了,在这紧要关头,鲍尔戈文克那里经受得住这样的打击。他左思右想,最终怀疑起了老斯内艮,一定是老斯内艮在背后捣鬼。在拉斯达尔索恩,这个不认识字的老斯内艮不就没有签字吗?但是,他是怎样到达尼斯图恩的呢?什么能比自己的骏马还快呢?

当天晚上,为了掩护这个秘密会议,尼斯图恩地区还举办了一个歌舞晚会。在舞会上,鲍尔戈文克听说了白色驯鹿的故事。

正是因为这只驯鹿,他的尼斯图恩之行才以失败告终。此刻,他必须在传言没有到达波恩地区之前,迅速赶到那里去。否则,一切就真的无法挽回了。能够帮助他最先到达波恩的方法只有一个。也许有人早已经从拉斯达尔索恩启程去了波恩。但是,如果有了那只白色驯鹿,他说不定还可以挽救自己的生命,就算是用所有挪威人的性命来换也在所不惜。无法否认的是,他的确是个不肯轻易放弃的人,尽管比登天还难,他还是迫使老斯内艮把白色驯鹿借给了他。

当老斯内艮带着鲍尔戈文克去牵白色驯鹿的时候,他正在畜栏里静静地睡觉呢。看到主人来了,他慢悠悠地站了起来——后腿先起,然后伸了伸一只前腿,又伸了伸另一只。伸着懒腰的同时,尾巴还紧紧地靠在了自己的背上。他不断摇晃着大犄角,以便弄掉挂在那枝杈上的稻草。都弄好后,才慢慢地跟着老斯内艮走到了拉紧的缰绳后面。白色驯鹿刚刚睡醒,动作显得那样慵懒。而站在一旁心急火燎的鲍尔戈文克沉不住气了,他狠狠地踢了驯鹿一脚。这一脚立刻激怒了驯鹿,他的鼻孔里冒出了几股怒气。老斯内艮对此向鲍尔戈文克发出了警告,但是他好像并没有意识到后果的严重,脸上露出极为蔑视的神情。那些叮当作响的铃铛又被重新挂在了挽具上,但是鲍尔戈文克却要求把它们再次摘下来,他好像希望悄悄地离开。老斯内艮是不会和自己的驯鹿分开的,所以他被安排坐在了后面的一个由骏马拉着的雪橇上。尽管驾驶雪橇的不是自己的主人,但是白色驯鹿还是成功地获取了主人发出的信息,始终拖延着前进的速度。

怀里揣着死亡名单——多少人都上当受骗而在上面无辜地签上了名字,心里带着那凶狠的目的和实现那目的决心,手里握着挪威的命运,鲍尔戈文克信心十足地端坐在那快速行进的雪橇上,迎着黎明的曙光奔向了他那颠覆大业。

老斯内艮一声令下,白色驯鹿立刻向前跳了几下,把鲍尔戈文克狠狠地甩到了雪橇的后部。他气愤至极,但是看到驯鹿已经把骏马远远地落在了后面,他还是忍住没有发作,只是抖了抖缰绳,喊了几声。此后很长一段路程,白色驯鹿都不急不缓地跑着。他的蹄子又厚又大,每落在地上都会发出嗒嗒的响声,十分悦耳。他的大鼻孔也镇定地呼吸着,在这寒冷的早晨,可以清楚地看得见里面不断喷出的两股白气。驯鹿拉着雪橇匀速前进着。雪橇底部的两排冰刀不断在雪地上留下两道深深的划痕,两边的雪花高高地飞溅着,几乎遮住了整个雪橇,连上面的人一起变成了白色的一片。白色驯鹿欢快地奔跑着,骏马们则越落越远,最后连马铃声也听不见了。

尽管鲍尔戈文克目空一切,但是此刻他也不禁为这崇高的生灵所折服。而且,他心里得意洋洋起来——昨晚这驯鹿还要攻击他呢,现在不也是顺从地拉着他,带他去实现愿望了吗?在他看来,他们一定会先于那些骏马到达目的地的,至少早上几个小时。

白色驯鹿拉着雪橇走在了一段坡路上,但速度却快得像下坡一样,这样疾速地奔跑让雪橇上的乘客格外地兴奋。雪地在飞快滑行的雪橇下面不断地呻吟着,驯鹿的几只大蹄子就像是强大的尖牙,所向披靡,征服一切布满冰霜的大地。清晨时分,他们来到了尼斯图恩山和达勒卡尔山那平坦的交界地带。一个名叫卡尔的小男孩正从他家的窗户向外张望,恰好看到了路过那里的白色驯鹿、白色雪橇和白色雪橇的驾驶人。一切就像巨人神话里描述的一样,他忍不住拍起手来,大声喊着:“好啊,太好了!”

当他的祖父看到这神奇的一幕时,汗毛都倒竖了起来,立刻在窗台上燃起了一支蜡烛,直到日上三竿才敢熄灭。雪橇经过时,老人家没有听到铃铛的声音,他猜想,那拉雪橇的驯鹿必定是来自巨人之家的白色驯鹿。

尽管白色驯鹿飞快地向上攀登着,但是雪橇的驾驶者还是不断地晃动着缰绳,一心想着快些到达波恩。他甚至开始用缰绳的另一端抽打起驯鹿来。那雄鹿的鼻孔里喷出几股怒气,猛跳了几下,奔跑得更快了。他们很快就到达了德瑞斯卡尔,天边显出暴风雪即将到来的迹象。白色驯鹿当然知道,他用鼻子闻了闻,不安地看了一眼天空,速度稍微慢了一些。但是鲍尔戈文克对驯鹿无与伦比的速度仍旧不满意,他朝鹿怒吼着,不断抽打着鹿,一下、两下、三下,而且一下比一下用力。白色驯鹿仍旧拉着雪橇飞快地奔跑着,看上去就像是一艘大轮船尾流中的小帆船。然而不知什么时候,他的眼睛红了。那雪橇晃动得如此剧烈,坐在里面的鲍尔戈文克都要失去平衡了。风驰电掣一般,几公里过去了,白色驯鹿来到了老斯内艮架起那座水坝桥前。此时,四周狂风渐起,那万德精灵还在吗?当然,在!没人知道他从何处来,但他就在那里,口中唱着:

挪威的命运,挪威的好运,

隐形的巨人,疾驰的雄鹿。

沿着蜿蜒的大路,白色驯鹿疾驰而下,向内一个转弯,他听到了水坝上的歌声。驯鹿的耳朵向后背着,步伐慢了下来。不明缘由的鲍尔戈文克又野蛮地抽打起他来。驯鹿那原本温和的大眼睛里充满了红光。他的鼻孔喷射着怒气,摆动着头上巨大的犄角,但没有停下来。还有更大的仇正等着他去报,此刻还必须继续前进。只不过,从那一刻起,鲍尔戈文克完全失去了对雪橇的控制。很快,白色驯鹿就听不到那歌声了,因为还没等到达那座桥,他就拐下了大路。雪橇险些翻了过去,但是自己又正了过来,如果不是雪橇上的安全带起了保护作用,鲍尔戈文克早就被甩出雪橇,摔死在地上了。但是,他还命不该绝——挪威所承受的一切诅咒此刻好像都汇集在了那雪橇上,而雪橇上的鲍尔戈文克此刻必须活着,请他替挪威经受这一切磨难吧。有些擦伤并且受了重击,但是他还活着。那精灵此刻从桥上跳到了白色驯鹿的头上,一边握紧了他的犄角,一边舞蹈了起来,口中唱起了他之前从未唱过的歌谣:

哈!最后的时刻!哦,美好的一天,

挪威的厄运一去不返!

此刻,鲍尔戈文克既恐惧、又愤怒。当白色驯鹿疯狂地在大雪中奔腾时,他愈发变本加厉地抽打着他,徒劳地想要控制他。鲍尔戈文克已经要被吓疯了,居然掏出了一把匕首,试图割断驯鹿的后腿。那匕首转眼就被驯鹿踢飞了。与现在雪橇行驶的速度比起来,刚才在大路上的速度简直像是蜗牛爬了——白色驯鹿不是在奔跑,而是在疯狂地跳跃,一跳就将近五大步的距离。可怜的鲍尔戈文克被带子捆在了雪橇上,无助地谋划着、呼喊着、咒骂着、祈祷着。那白色驯鹿的眼睛已经变得血红,疯狂地奔驰着,攀登着崎岖的山路,朝着暴风雪中的豪伊菲冲去。在那崇山峻岭中,那驯鹿就像是一只乘风破浪、闪电般掠过海岸的海燕。他沿着一条熟悉的路向万德悬崖奔去。5年前,当我们的白色驯鹿还步履蹒跚时,沃馨兰就带他走过这里。这条路巨石林立,黑黑的身躯遮天蔽日“那里是驯鹿神秘的归宿”

白色驯鹿向高处驰骋着,像银色旋风一般冲向巍峨的尤通黑门山巅。那速度是所有人类和猛兽都无法企及的,向上——向上——向上——攀登。没有人看得见他们,除了一只乌鸦,它在雪橇的后面俯冲、疯狂地追着。还有那万德精灵,他正在驯鹿的犄角间又唱又跳:好似荒原上飞逝的一抹残云,白色驯鹿他们消失在了幽暗的远处——那巨人之家、那邪恶精灵住所、那终年白雪皑皑的地方。暴风雪很快就扫平了雪橇留下的痕迹,没有人知道他们究竟去了哪里。

好运,挪威的好运,

来了,奔跑的白色驯鹿。

挪威人民终于从噩梦中惊醒了过来,整个国家又恢复了平静。没有人被处死,因为没有人掌握证据,各种争论也不了了之。

白色驯鹿就这样神秘地消失了,只留下了那串银铃——那晚老斯内艮从白色驯鹿脖子上取下来的,记载着他每次胜利的银铃。当老人想明白一切之后,他不由得叹了一口气。感叹之余,他在那串银铃上又加上了一个,一个比其他的都大出很多的银铃。

人们也再没有看见或听说那个祸国殃民、被白色驯鹿及时制止的家伙。但是,住在尤通黑门山附近的人们常说,在风雪施虐的夜晚,他们常能看到一只巨大的、眼里燃烧着怒火的白色驯鹿拉着一只白色的雪橇飞驰而过,雪橇上有个白色东西在不停地呼喊着。那巨鹿的两角之间还有一个棕色衣服、白色胡须的精灵,他微笑着,亲切地抚慰着巨鹿,口中唱着古老的歌谣:

挪威的好运,

白色的驯鹿。

这不就是万德水坝上的那首预知了未来的歌谣吗!对,就在那一天,桦树正抽丝吐绿,一只眼神温和的母鹿悄悄走来她离开的时候,身边多了一只端庄而羞涩的白色小鹿。

白色驯鹿向高处驰骋着,像银色旋风一般冲向巍峨的尤通黑门山巅。

【注释】

[1]田鸫(dōng),鹟科鸫属的鸟类,体型较小,在挪威很常见。

[2]鹨(liù),属于雀形目鹡鸰科鹨属的小型鸟类,除南极洲外,世界各地均有分布。

[3]尤通黑门山脉(Jotunheimen,挪威语),这个名字取自北欧神话,意为“巨人国度”,它是斯堪的纳维亚山脉中最高的一条支脉,位于挪威中南部,主峰格利特峰海拔2472米、加尔赫峰海拔2469米,为挪威最高峰。

[4]驯鹿苔(Reindeer Moss),一种地衣,主要生长于高山苔原地区,非常耐寒。因驯鹿以其为食物而得名。

[5]金发藓(Polytrichum),藓纲金发藓亚纲金发藓目代表品种。植物体高数厘米至数十厘米,基部有为数较多的红棕色假根。广泛分布于全世界。

[6]红雪:在高海拔地区,冰雪表面常点缀着血红色的斑点,远看如同红雪。这些红斑点是主要是由富含血色色素的雪衣藻等高原藻类形成的。

[7]白喉河乌(Fossekal,挪威语),雀形目河乌科河乌属鸟类,体长只有18厘米,非常喜欢在瀑布等水流湍急的区域活动,是挪威的国鸟。

[8]通常是指随着海拔增高或向极地分布到一定限度,森林就不能生长,这个限度就称为森林线或森林限界,简称林线。林线以上单株树木生长的界限称为树林线。

[9]拉普人(Lapp,瑞典语),指居住在瑞典拉普兰地区的蒙古人种。

[10]瑞典-挪威联合解体。在拿破仑战争中,瑞典于1813年正式加入反法同盟。根据1814年基尔条约,瑞典可从丹麦手中获得挪威,后挪威投降,被迫作为一个属国服从于瑞典国王,即成立了由瑞典方主导的“瑞典-挪威联合”。该联合于1905年解散,解体是通过外交途径解决的,瑞典和挪威两国都明白,它们的地理位置唇齿相依,战争或长期处于敌对状态对双方都没有好处。

[11]扫罗王是以色列联合王国的第一位君主,这句中的牧童可能是指传说中传递耶稣降生消息的牧羊人。这个比喻似乎是指国家意志和神的意志哪个重要?