-

1.1序

-

1.2目录

-

1.3第一章 绪论

-

1.3.1第一节 《聊斋志异》叙事艺术新创

-

1.3.1.1一、师法史传模式,大胆突破创新

-

1.3.1.2二、众体兼备,新在“传奇”

-

1.3.1.3三、人物中心转移,叙事切近民间

-

1.3.1.4四、融情志入叙事,提升小说品格

-

1.3.2第二节 《聊斋志异》叙事研究回溯

-

1.4第二章 时空叙事:变幻中的奇正相生

-

1.4.1第一节 叙事时空与时空叙事

-

1.4.1.1一、叙事时空:故事的生存形式

-

1.4.1.2二、时空叙事:讲述故事的手段

-

1.4.1.3三、文言小说的时空叙事

-

1.4.1.4四、《聊斋志异》时空叙事的新变

-

1.4.2第二节 回溯显意的追叙艺术

-

1.4.2.1一、《聊斋志异》追叙艺术的传承

-

1.4.2.2二、《聊斋志异》追叙艺术的拓展

-

1.4.2.3三、《聊斋志异》的追叙功能

-

1.4.3第三节 先期言说的预叙艺术

-

1.4.3.1一、《聊斋志异》预叙艺术的渊源

-

1.4.3.2二、《聊斋志异》预叙建构的方式

-

1.4.3.3三、《聊斋志异》预叙的功能

-

1.4.4第四节 虚实交织的空间叙事

-

1.4.4.1一、《聊斋志异》叙事空间类型

-

1.4.4.2二、《聊斋志异》叙事空间关系

-

1.4.5第五节 《聊斋志异》的第三叙事空间

-

1.4.5.1一、第三叙事空间是男女情感的自足世界

-

1.4.5.2二、第三叙事空间是情感平衡的世界

-

1.4.5.3三、第三叙事空间是礼教隔绝的世界

-

1.5第三章 叙事序列:与文体形态的肌理共存

-

1.5.1第一节 《聊斋志异》文体类型的历史关注

-

1.5.2第二节 叙事序列:审视文体形态的新视角

-

1.5.2.1一、叙事序列中的“事件”

-

1.5.2.2二、《聊斋志异》叙事序列与文体形态

-

1.5.3第三节 复合序列:《聊斋志异》的叙事拓展

-

1.5.3.1一、《聊斋志异》复合序列的基本类型

-

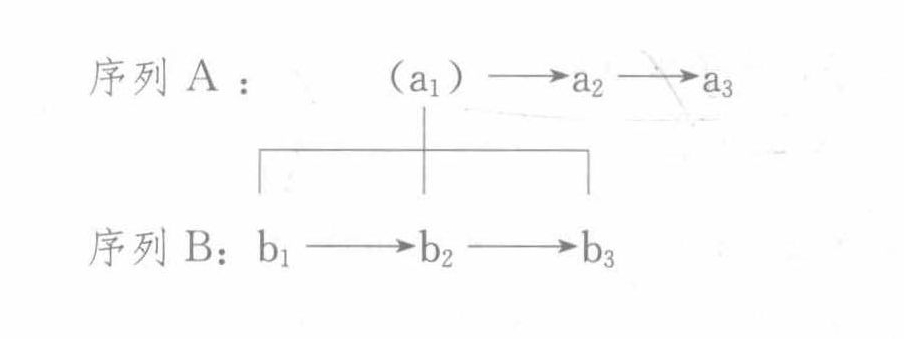

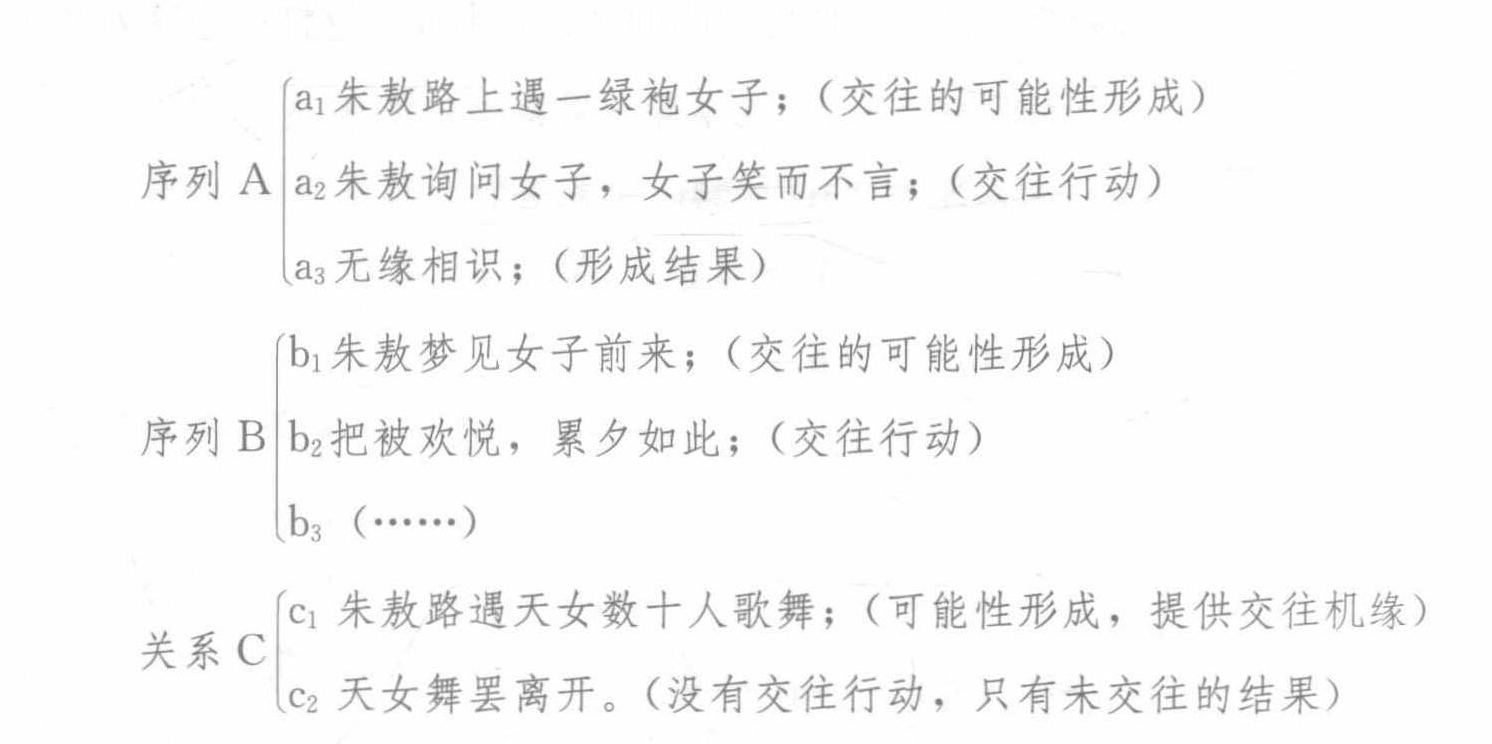

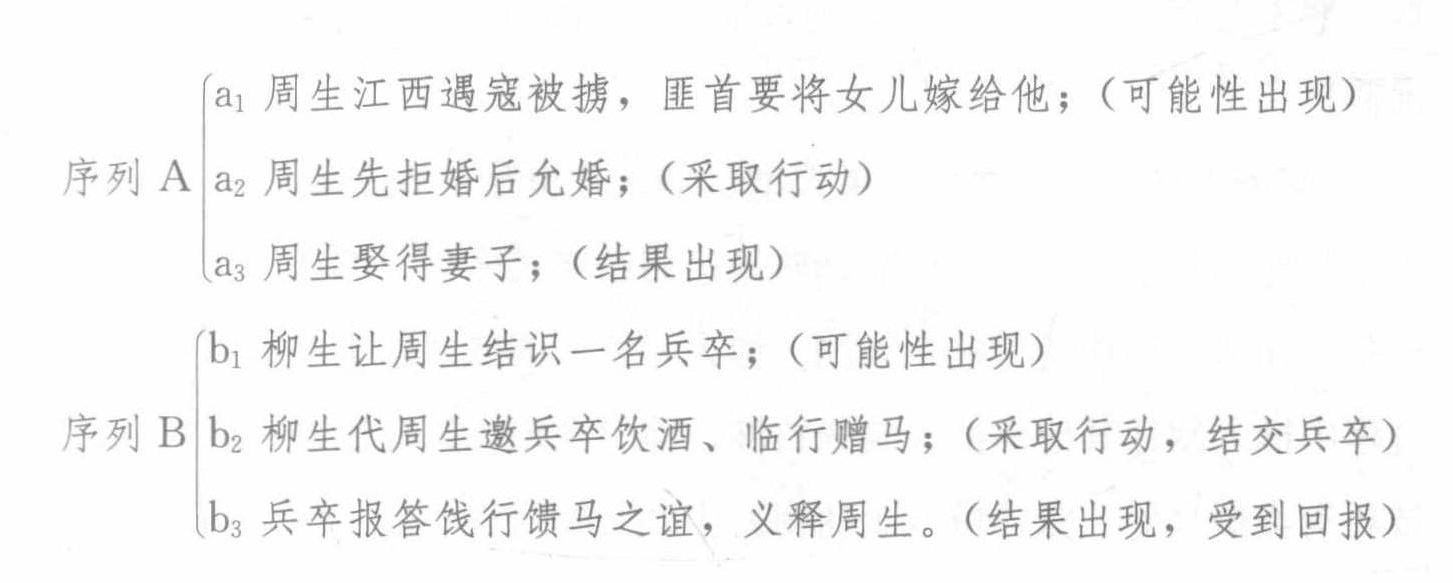

1.5.3.2二、环环相生:连续式复合序列

-

1.5.3.3三、交织错综:镶嵌式复合序列

-

1.5.3.4四、并进分叙:并列式复合序列

-

1.5.3.5五、一脉贯通:串珠式复合序列

-

1.6第四章 叙事修辞:体丰意腴的独特生成

-

1.6.1第一节 言约意幽的隐喻辞格

-

1.6.1.1一、语词隐喻

-

1.6.1.2二、意象隐喻

-

1.6.1.3三、行动隐喻

-

1.6.1.4四、空间隐喻

-

1.6.2第二节 疑波迭起的悬念辞格

-

1.6.2.1一、通过提出问题、摆出矛盾、强化信息创设悬念

-

1.6.2.2二、以限知叙事策略创设悬念

-

1.6.2.3三、以改变叙事节奏的方式制造悬念

-

1.6.3第三节 寓庄于谐的反讽辞格

-

1.6.3.1一、《聊斋志异》反讽修辞的性质

-

1.6.3.2二、《聊斋志异》的反讽方式

-

1.6.4第四节 复现强化的反复辞格

-

1.6.4.1一、同文反复

-

1.6.4.2二、异文反复

-

1.7第五章 人物中心移位与群体特征

-

1.7.1第一节 《聊斋志异》人物考察取向

-

1.7.2第二节 《聊斋志异》的人物中心转移

-

1.7.2.1一、清代以前的小说人物中心

-

1.7.2.2二、《聊斋志异》的人物中心转移

-

1.7.3第三节 《聊斋志异》文士人格的移位

-

1.7.3.1一、文士人格移位的群体表现

-

1.7.3.2二、文士人格移位的文化诱因

-

1.7.4第四节 《聊斋志异》女性形象的新变

-

1.7.4.1一、《聊斋志异》的女权倾向

-

1.7.4.2二、《聊斋志异》对男权的冲击与消解

-

1.7.4.3三、《聊斋志异》冲击男权的基础与动因

-

1.7.5第五节 《聊斋志异》、《镜花缘》文士形象比较

-

1.7.5.1一、蒲李笔下文士形象简况

-

1.7.5.2二、蒲李笔下文士群体的人格共性

-

1.7.5.3三、文士人格衰微的文化因素

-

1.7.6第六节 《聊斋志异》、《镜花缘》女性形象异同

-

1.7.6.1一、《聊斋志异》、《镜花缘》女性形象共性

-

1.7.6.2二、《聊斋志异》、《镜花缘》女性形象差异

-

1.7.6.3三、《聊斋志异》、《镜花缘》女性形象之异探因

-

1.8第六章 叙事情境:多重视角与叙事介入

-

1.8.1第一节 《聊斋志异》叙事情境简析

-

1.8.1.1一、《聊斋志异》的作者叙事情境

-

1.8.1.2二、第一人称叙事情境

-

1.8.1.3三、人物叙事情境

-

1.8.2第二节 《聊斋志异》的叙事转换

-

1.8.2.1一、叙事视角与叙述声音

-

1.8.2.2二、《聊斋志异》叙事视角转变

-

1.8.2.3三、《聊斋志异》声音转移

-

1.8.3第三节 《聊斋志异》的叙事介入

-

1.8.3.1一、《聊斋志异》叙事介入的方式

-

1.8.3.2二、《聊斋志异》叙事介入时机

-

1.8.3.3三、“异史氏曰”的介入功能

-

1.9参考文献

-

1.10后记

1

《聊斋志异》叙事艺术研究