-

1.1淡菊有香

-

1.2自 序

-

1.3目录

-

1.4初 心

-

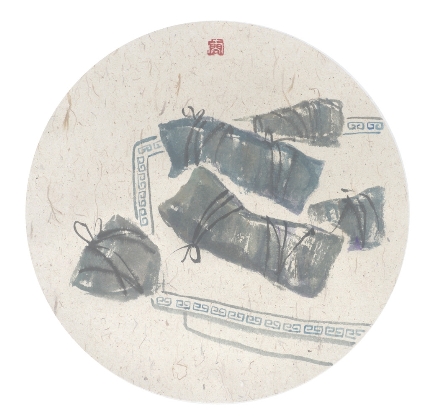

1.4.1端 午

-

1.4.2上 学

-

1.4.3雪 夜

-

1.4.4街 市

-

1.4.5赶考女孩

-

1.4.6娟 姐

-

1.4.7母亲的小恙

-

1.4.8十个玻璃杯子

-

1.4.9辑 园

-

1.4.10满庭桂香

-

1.4.11幸福就在手里

-

1.5常 记

-

1.5.1江南春

-

1.5.2看 梅

-

1.5.3童年的园子

-

1.5.4某月某日

-

1.5.5暑期工

-

1.5.6趁 墟

-

1.5.7玉兰树

-

1.5.8木棉树

-

1.5.9喇叭花开

-

1.5.10年 俗

-

1.5.11那年读书

-

1.6知 行

-

1.6.1择业之本

-

1.6.2好运何来

-

1.6.3喝酒的层次

-

1.6.4知性女子

-

1.6.5成长的故事

-

1.6.6节俭和淡泊

-

1.6.7利己和公益

-

1.6.8平凡与圆满

-

1.6.9不 惑

-

1.6.10忘 忧

-

1.6.11自知和自主

-

1.6.12简单和专注

-

1.7此 情

-

1.7.1又是一年伊始时

-

1.7.2一束康乃馨

-

1.7.3闺房记事

-

1.7.4再 遇

-

1.7.5柔软时光

-

1.7.6樱花素情

-

1.7.7不忘相思——读《平如美棠 我俩的故事》

-

1.7.8桃花源

-

1.7.9观 展

-

1.7.10春日漫时光

-

1.7.11鸡蛋果树

-

1.7.12此 情(小说)

-

1.7.12.1重 遇

-

1.7.12.2印 象

-

1.7.12.3默 契

-

1.7.12.4矛 盾

-

1.7.12.5往 事

-

1.7.12.6愿 偿

-

1.8爱 彤

-

1.8.1告别童年——写给女儿的信

-

1.8.2委屈与成长

-

1.8.3自律与包容——写给女儿的信

-

1.8.4赛 跑

-

1.8.5做平凡真实的自己——写给女儿的信

-

1.8.6竞争是一种常态——写给女儿的信

-

1.8.7懂得分享

-

1.8.8时事与辩论

-

1.8.9快乐自备

-

1.8.10吉他的故事

1

花未全开月未圆