一

其中,阿波罗多洛斯[2]正式出场于柏拉图的三个对话中,《申辩》中,他出现在法庭中,他的名字被苏格拉底提到了两次;《斐多》中,他出现在监狱中,斐多多次叙说其性情与行动,我们还听到了他的哭声;《会饮》中,他看似是个对话者,实则是个苏格拉底故事的叙说者。看来,在《会饮》中他的地位最高。

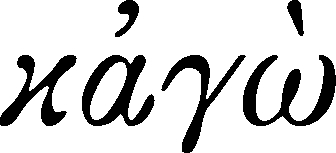

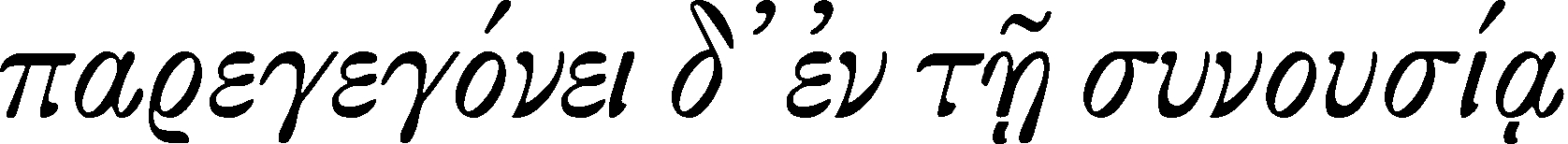

阿波罗多洛斯:在我看来( ),关于你们在问(

),关于你们在问( )的我并非没有准备(

)的我并非没有准备( ,或不在意、不留心,甚至不操心)。因为较早前当我正从在法勒雍的(

,或不在意、不留心,甚至不操心)。因为较早前当我正从在法勒雍的( )家里(

)家里( )进城去,却说认得的人中的一位(

)进城去,却说认得的人中的一位( )从后头(

)从后头( )瞧见我从老远(

)瞧见我从老远( )喊我,且(

)喊我,且( )在喊叫时闹弄,“法勒雍人啊(

)在喊叫时闹弄,“法勒雍人啊( ),”他说,“你这厮阿波罗多洛斯(

),”他说,“你这厮阿波罗多洛斯( ),你不等等?”而我哩(

),你不等等?”而我哩( ,语感上连接的是

,语感上连接的是 )停下来等。

)停下来等。

《会饮》是个对话,其开场中又包含一个对话,作为阿波罗多洛斯较长的开场白。一开始就是个至关重要的语词——“在我看来”。[3]有人说这个对话的开场有很强的阿波罗多洛斯的主观色彩,这可能意指阿波罗多洛斯因为自己熟谙苏格拉底故事而自得甚至自满。阿波罗多洛斯说自己早有准备,因为之前格劳孔问过他这群生意人现在问的问题。

“因为较早前当我正从在法勒雍的家里进城去”,也有人翻译为“上城去”(up to town)。阿波罗多洛斯家在海边,海边一般地势比较低,他从海边上去到雅典。我们知道他上城应该是去找苏格拉底,去学习。他进城路上遇到了认得的人,这人从后头看到他,就远远地开玩笑地喊他。这个人首先喊的是地名,以地名代指人——“法勒雍人啊”——以地名称呼人带有轻蔑的口吻。“你这厮阿波罗多洛斯”,“你这厮”用第三人称代替第二人称,也带有轻蔑口吻。这人用两种称呼喊叫阿波罗多洛斯,均有看不起他的意味。阿波罗多洛斯被人看不起,不仅因为他不是雅典人,更有可能是因为他的性情太柔弱。反过来呢,这个他认得的人——格劳孔则是个性情非常勇烈的人,勇猛而热烈。在苏格拉底的弟子中,这两个人的性情差异极大。性情勇烈、血气旺盛的人常常会鄙视这种性情很柔弱的。这个时候格劳孔就欺负阿波罗多洛斯。可后头我们马上看到阿波罗多洛斯也有血气,他也看不起格劳孔。两个人身上的血气显然差异很大。

这个时候格劳孔想必还没有跟苏格拉底学习,而阿波罗多洛斯早已跟苏格拉底学习了。格劳孔对苏格拉底也有兴趣,可是他仍然会欺负阿波罗多洛斯并且鄙视他。

色诺芬《回忆苏格拉底》第三卷第六章,苏格拉底问格劳孔“为什么想当城邦的领袖”。格劳孔还不到二十岁,他和阿尔喀比亚德非常像,出身贵族,很想在政治上有所建树,成就一番政治事功。可他年纪轻轻,性情过于激烈,很多人来安抚他。有趣的是唯有苏格拉底安抚得了他。

苏格拉底有很多弟子,格劳孔是在柏拉图的《王制》中地位突显出来的。而《王制》的开场与《会饮》的开场有诸多相似之处。《王制》的开场,苏格拉底和格劳孔一块去佩莱坞港,当他们看完祭神仪式要回雅典的时候,被人留下来了。他们在回雅典的路上——阿波罗多洛斯是要进城,他们是要回城——用了一样的词汇;再者,在苏格拉底的叙说中也用了“背后”“老远”这些词,有人从背后老远地喊苏格拉底的名字,让苏格拉底等,“等”这个词也一样。一番叫喊过后,他们才停下来等着。他们本来是要回雅典去,被迫留在佩莱坞港,聊了一晚上。《王制》中,格劳孔和苏格拉底被留下来,《会饮》中,格劳孔让阿波罗多洛斯停下来等,接着他俩一路上聊着苏格拉底的故事一块儿进城,两者有些差别。据说《王制》的主旨之一是苏格拉底贬低爱欲,而《会饮》中格劳孔则听苏格拉底关于爱欲的言辞,两相对照。这个时候格劳孔可能还没有跟苏格拉底来往。我们可以这么设想,格劳孔通过听苏格拉底关于爱欲的言辞而接近苏格拉底。

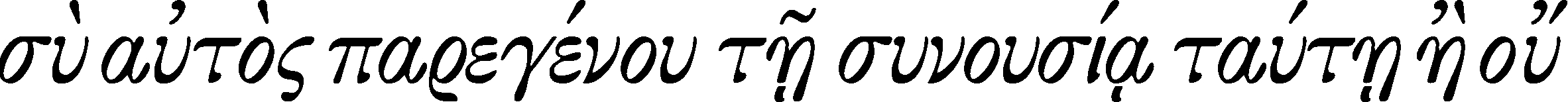

苏阿波罗多洛斯啊,”接着他说,“哎哟,刚刚正找你哩,我想询问( ,参172a1,

,参172a1, )阿伽通的那次聚会(

)阿伽通的那次聚会( ,至关重要的词汇),也就是苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人那会儿在(

,至关重要的词汇),也就是苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人那会儿在( ,或在场、参加,参172b7,172c2,173b2-3)一起吃饭的[那次聚会],[问]关于爱欲的言辞(

,或在场、参加,参172b7,172c2,173b2-3)一起吃饭的[那次聚会],[问]关于爱欲的言辞( ,

, 参172a1,

参172a1, )都是些什么?

)都是些什么?

“因为较早前当我正从在法勒雍的家里进城去”,这句话中含有碰巧的意味,阿波罗多洛斯碰上格劳孔。与格劳孔的相遇在阿波罗多洛斯看来是无意的,而在格劳孔看来可能是有意的。他说“正找你哩”。他可能特意出雅典城去法勒雍找阿波罗多洛斯,但没找着。格劳孔返回雅典,在路上碰到了阿波罗多洛斯,如此看来两人的相遇既有意又无意。格劳孔热切地想知道这次聚会和关于爱欲的言辞。《会饮》中格劳孔主动出城去找阿波罗多洛斯;《王制》中格劳孔主动邀请苏格拉底一块儿去佩莱坞港。格劳孔像是在雅典城坐不住,老想去城外溜溜,这回去法勒雍,下回呢,去佩莱坞港,一个更大的港口——两回均与苏格拉底相关。这一回他去法勒雍找阿波罗多洛斯打听苏格拉底;下一回他邀请苏格拉底和他一块儿去佩莱坞港,其间变化很大。

“询问”( )与“你们问”(

)与“你们问”( )两个词词干一样,但前者的词义似乎更深切一些。生意人在问阿波罗多洛斯,格劳孔也在询问他,从中我们似乎可以看出格劳孔和这群生意人看待苏格拉底的些微差别。

)两个词词干一样,但前者的词义似乎更深切一些。生意人在问阿波罗多洛斯,格劳孔也在询问他,从中我们似乎可以看出格劳孔和这群生意人看待苏格拉底的些微差别。

“聚会”( ),这个词非常重要,可以直译为“在一起是其所是”。人要成人、是其所是,不能脱离人群。这个词除了包含具有哲学性质的含义之外,还有其日常的含义,比如一块儿吃饭、一块儿喝酒,另有性活动的含义,还有求学、聊天、讨论的含义等等。一块儿吃饭,人成为人;一块儿喝酒,人成为人;男人和女人之间的性活动,人成为人;聊天,人成为人;再来,上学受教育,人成为人;一块儿讨论,人成为人。而这个词的表面含义是人群聚在一起。“也就是苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人那会儿在一起吃饭的[那次聚会]。”格劳孔首先单独提到阿伽通,接着提到“苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人”——从而格劳孔两次提到聚会,其中他强调了“吃饭”。格劳孔询问了两个问题——那次苏格拉底等人的聚会,以及他们关于爱欲的言辞——格劳孔引出了主题。准确地讲,他实质上意欲询问的是苏格拉底等人关于爱欲的言辞。由此我们知道这次聚会是在阿伽通家,有苏格拉底、阿尔喀比亚德和其他人参加,还吃了饭,更重要的是他们有关于爱欲的言辞——聚会与关于爱欲的言辞被格劳孔分开来询问。

),这个词非常重要,可以直译为“在一起是其所是”。人要成人、是其所是,不能脱离人群。这个词除了包含具有哲学性质的含义之外,还有其日常的含义,比如一块儿吃饭、一块儿喝酒,另有性活动的含义,还有求学、聊天、讨论的含义等等。一块儿吃饭,人成为人;一块儿喝酒,人成为人;男人和女人之间的性活动,人成为人;聊天,人成为人;再来,上学受教育,人成为人;一块儿讨论,人成为人。而这个词的表面含义是人群聚在一起。“也就是苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人那会儿在一起吃饭的[那次聚会]。”格劳孔首先单独提到阿伽通,接着提到“苏格拉底和阿尔喀比亚德还有其他几个人”——从而格劳孔两次提到聚会,其中他强调了“吃饭”。格劳孔询问了两个问题——那次苏格拉底等人的聚会,以及他们关于爱欲的言辞——格劳孔引出了主题。准确地讲,他实质上意欲询问的是苏格拉底等人关于爱欲的言辞。由此我们知道这次聚会是在阿伽通家,有苏格拉底、阿尔喀比亚德和其他人参加,还吃了饭,更重要的是他们有关于爱欲的言辞——聚会与关于爱欲的言辞被格劳孔分开来询问。

《王制》中的那次聚会,一群人不吃饭且贬低爱欲,《会饮》中一群人吃饭且谈论爱欲;格劳孔参与前一次,他询问后一次。据说爱欲与吃饭这两样非政治的事物可能是政治事物的基础,所以《会饮》很可能是《王制》的基础。或者说,相应于《王制》的主题是正义、哲人的正义,《会饮》的主题是爱欲,哲人的爱欲——何谓哲人。

可有趣的是,《会饮》的场景并不是在苏格拉底家(参《普罗塔戈拉》的开场)——这个时候苏格拉底可能已婚(参色诺芬《会饮》9.7)。苏格拉底在吕凯宫待了一天,洗了澡,晚上应该回家的,却受邀去了阿伽通家宴饮并谈论爱欲。

格劳孔是很喜欢热闹的人,性情非常热烈的一个人。《王制》中格劳孔带苏格拉底去看祭神仪式。很明显他喜欢聚会,也想了解聚会。可以设想一个想当城邦领袖的人会是一个安安静静的人吗?不大可能,他天性上肯定就喜欢人多的地方。色诺芬《回忆苏格拉底》第三卷第五章开头提及格劳孔很想到城邦的公共场所去发表演说。城邦总有各种各样的聚会,人和人聚在一起。《会饮》中的这次聚会包含两种常见的人世事物——吃饭与谈论爱欲,都是非政治事物。但是聚会本身呢,则是非常政治的,是人群生活的基本方式,亦是城邦的政治事物。这是格劳孔性情中的特质——喜欢了解政治事物。格劳孔——这个潜在的政治人想了解城邦中人群的基本生活方式,这些生活方式中有些特殊的事物。这些事物由阿伽通、苏格拉底、阿尔喀比亚德引发并构成。

可此后阿尔喀比亚德发动西西里远征,他想建立一个雅典帝国。阿伽通则跑到马其顿去。精英们的生活有很大的活动范围;民众就只能待在雅典,去不了哪儿,离不开这块土地(参阿里斯托芬的《鸟》)。苏格拉底呢,后来跟格劳孔和阿德曼托斯在佩莱坞港谈论理想城邦。

我们刚才讲到聚会是城邦中人群的基本生活方式,但是要明白的是,这次聚会非同凡响。它是雅典精英们的聚会。后来,这些精英们呢,比如阿尔喀比亚德、阿伽通,不是叛离就是远离雅典;斐德若和厄里克希马库斯也牵涉于此后的政治动乱中;再后来苏格拉底被城邦判死刑。格劳孔只提到这次聚会中的三个人阿伽通、苏格拉底与阿尔喀比亚德——诗人、哲人、政治人,这恰恰是精英的基本类型,可这三种人都可能极端地危及城邦。他们的聚会是城邦政治生活的基本形式,聚会本身却也可能危及城邦。而在《会饮》与《王制》两场聚会中起连接作用的人是谁呢?可能就是格劳孔——热衷政治事物的人——《王制》中的对话者之一。

可以设想的是,格劳孔是在阿波罗多洛斯学习的基础上更进了一步。我们没有看到柏拉图写过苏格拉底与阿波罗多洛斯的对话。柏拉图和色诺芬都写了格劳孔与苏格拉底的对话。柏拉图《王制》并非格劳孔与苏格拉底的单独对话,可他毕竟参与了柏拉图这部最重要作品中的对话。

人群生活的自然事物中最重要的是教育,教育使得人成为人,真正地成为人。格劳孔听过阿波罗多洛斯叙说苏格拉底与人聚在一块儿谈论爱欲后,与苏格拉底一块儿谈论正义。看来,热爱政治事物的格劳孔多次受教于哲人苏格拉底。

因另有从斐利波斯的儿子弗依尼科斯听来( ,“听”在开场乃至整个对话都是个重要词汇)的人对我叙说了(

,“听”在开场乃至整个对话都是个重要词汇)的人对我叙说了( ,接下来是个重要的词汇,不同于

,接下来是个重要的词汇,不同于 、

、 ,表示叙述、转述),他还说你也知晓。但他讲得不清晰。你给我叙说罢,因为宣告(

,表示叙述、转述),他还说你也知晓。但他讲得不清晰。你给我叙说罢,因为宣告( )你的同伴(

)你的同伴( ,不同于172a3,

,不同于172a3, )的言辞你最合宜(

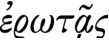

)的言辞你最合宜( )。可首先,”他说,“告诉我,你本人参加这次聚会了没(

)。可首先,”他说,“告诉我,你本人参加这次聚会了没( ,参加或译为在场)?”

,参加或译为在场)?”

格劳孔已经听过这一场聚会和关于爱欲的言辞。但跟他叙说的那个人也是听来的。而这个人是谁呢,不甚清楚,格劳孔说的是“另有从斐利波斯的儿子弗依尼科斯听来的人”。弗依尼科斯也是苏格拉底的弟子,格劳孔还提到其父斐利波斯,但那个人( )连名字都没有。格劳孔听来的消息不清晰,不知道问题出在哪儿;是不是因为那个没有名字的人没有听清楚,还是因为弗依尼科斯得来的消息不清晰?格劳孔渴望听到清晰的关于爱欲的言辞。他可能并没找过弗依尼科斯,转而找阿波罗多洛斯询问,进而听他叙说。因此,格劳孔可能认为阿波罗多洛斯更可信,他优于那个没有名字的人和弗依尼科斯——阿波罗多洛斯会是个更好的叙说者,尽管格劳孔也先开他玩笑。格劳孔不仅是一个心底非常热切的人,而且具有追求精确的心性——精确据说是《王制》至关重要的词汇。

)连名字都没有。格劳孔听来的消息不清晰,不知道问题出在哪儿;是不是因为那个没有名字的人没有听清楚,还是因为弗依尼科斯得来的消息不清晰?格劳孔渴望听到清晰的关于爱欲的言辞。他可能并没找过弗依尼科斯,转而找阿波罗多洛斯询问,进而听他叙说。因此,格劳孔可能认为阿波罗多洛斯更可信,他优于那个没有名字的人和弗依尼科斯——阿波罗多洛斯会是个更好的叙说者,尽管格劳孔也先开他玩笑。格劳孔不仅是一个心底非常热切的人,而且具有追求精确的心性——精确据说是《王制》至关重要的词汇。

如此,开场有两条线索:格劳孔→有人→弗依尼科斯→阿里斯托得莫斯;格劳孔→阿波罗多洛斯→阿里斯托得莫斯。当然第二条线索可能隐含着第一条,那个不知道名字的人还说阿波罗多洛斯也知道,很明显这个人认识阿波罗多洛斯,并告诉了格劳孔阿波罗多洛斯也知道。

开场,阿波罗多洛斯提到自己的家乡,但没提及父亲;他提到阿里斯托得莫斯的家乡,没提及其父;阿波罗多洛斯没提到格劳孔的家乡,也没提及其父——《王制》苏格拉底一开始叙述就提及格劳孔的父亲;格劳孔提到阿波罗多洛斯是法勒雍人,没提及其父。唯一被提及的是弗依尼科斯的父亲斐利波斯。斐利波斯出现在色诺芬的《会饮》中,他是个搞笑的人,他批评苏格拉底。可有趣的是,在柏拉图的《会饮》中他儿子跟着苏格拉底学习。弗依尼科斯的名字只出现在这里,柏拉图的其他作品再没有提到过,这说明他在苏格拉底的弟子中地位比较一般,显然远不如阿波罗多洛斯。

因而,从苏格拉底的众弟子来看,我们猜测这个对话中蕴含了教育品级的区分。

另外,格劳孔和这群生意人一样主动请求阿波罗多洛斯叙说。但生意人们没提及“有人”和弗依尼科斯,他们可能是直接找上阿波罗多洛斯的。如此看来,阿波罗多洛斯有一定的声名,他的声名应该是源于他公开叙说苏格拉底故事。

再来,格劳孔说“因为宣告你的同伴的言辞你最合宜”。最合宜( )这个词用的是形容词的最高级形式——义者,宜也,它的原义是最正义的。格劳孔没再提到阿伽通、阿尔喀比亚德还有其他人,也没提到关于爱欲的言辞,直接提及阿波罗多洛斯的同伴——显然指的是苏格拉底——的言辞,把苏格拉底等同于爱欲。格劳孔的意思是你宣告你的同伴苏格拉底的言辞最合宜、最正义。这里格劳孔似乎把宣告等同于叙说,并且似乎只有同伴才能宣告——他没说苏格拉底是“有人”或弗依尼科斯的同伴,而说是阿波罗多洛斯的同伴。格劳孔去法勒雍找阿波罗多洛斯最主要的原因大概就是这个。进而,最合宜、最正义与清晰一词似乎关联在一起。

)这个词用的是形容词的最高级形式——义者,宜也,它的原义是最正义的。格劳孔没再提到阿伽通、阿尔喀比亚德还有其他人,也没提到关于爱欲的言辞,直接提及阿波罗多洛斯的同伴——显然指的是苏格拉底——的言辞,把苏格拉底等同于爱欲。格劳孔的意思是你宣告你的同伴苏格拉底的言辞最合宜、最正义。这里格劳孔似乎把宣告等同于叙说,并且似乎只有同伴才能宣告——他没说苏格拉底是“有人”或弗依尼科斯的同伴,而说是阿波罗多洛斯的同伴。格劳孔去法勒雍找阿波罗多洛斯最主要的原因大概就是这个。进而,最合宜、最正义与清晰一词似乎关联在一起。

格劳孔跟阿波罗多洛斯说了不短的一段话。格劳孔最后说阿波罗多洛斯叙说、宣告苏格拉底的言辞“最合宜”,他突然转而问“可首先”,此时阿波罗多洛斯直接叙述“他(格劳孔)说”,格劳孔问阿波罗多洛斯“告诉我,你本人参加这次聚会了没”。其中阿波罗多洛斯直接叙述“他说”这个词把这两个问题分开了。这两个问题似乎本应结合在一起——最合宜、最正义与在场。格劳孔首先直接询问的不是那次聚会,也不是关于爱欲的言辞,而是阿波罗多洛斯在场吗?格劳孔也可能意指在场是阿波罗多洛斯作为最合宜、最正义的宣告者或叙说者的首要因素。并且,在场也应该与同伴有关联——作为苏格拉底的同伴阿里斯托得莫斯就在场。这使得看起来阿里斯托得莫斯若是作为叙说者应该是最合宜的。

格劳孔首要的问题是阿波罗多洛斯在场吗,实际上阿波罗多洛斯并不在场,所以认为其是“最合宜的”,显然有折扣。阿波罗多洛斯当时还小,还没跟随苏格拉底。再者,阿波罗多洛斯可能也并非苏格拉底最亲密的同伴,而阿里斯托得莫斯是。“可首先,”格劳孔说,“告诉我,你本人参加这次聚会了没?”由此引出了阿波罗多洛斯与格劳孔的一番争执,中间插入关于悲惨或幸福的生活方式的争执;并引出了在场的阿里斯托得莫斯,他既是苏格拉底最热烈的有情人,还叙说了这些言辞;进而引出了苏格拉底本人——阿波罗多洛斯就是从阿里斯托得莫斯那儿听来的并问过苏格拉底,苏格拉底同意,但苏格拉底自己不叙说——这让我们联想到《王制》中苏格拉底自己叙说关于正义的言辞。

如此看来,最合宜、最正义的宣告或叙说与清晰相关,还与同伴、在场相关。

补充一下,《申辩》和《斐多》中阿波罗多洛斯都在场,与苏格拉底在一块儿,但《会饮》中阿波罗多洛斯不在场。《申辩》中阿波罗多洛斯在听审;《斐多》中他一直在哭。

而我说道( ,参173a5):“那个给你叙说的人(

,参173a5):“那个给你叙说的人( )似乎叙述(

)似乎叙述( 得一点儿也不清晰(参172b4-5),如果你以为你在问的(

得一点儿也不清晰(参172b4-5),如果你以为你在问的( ,正好对应于172b2,

,正好对应于172b2, ,

, 与

与 紧密相关;而不是172a7,

紧密相关;而不是172a7, ;参172a1,

;参172a1, ;)这次聚会发生(

;)这次聚会发生( )在不久前,[认为]我好像也在场(

)在不久前,[认为]我好像也在场( )。”

)。”

阿波罗多洛斯说“那个给你叙说的人似乎叙述得一点儿也不清晰”。“有人”是谁,阿波罗多洛斯也不清楚。阿波罗多洛斯认为格劳孔听来的信息不清晰,有两方面的理由:聚会不是最近发生的,阿波罗多洛斯自己不在场——阿波罗多洛斯多假设了一个问题,“如果你以为你在问的这次聚会发生在不久前”——当然这两个问题是相关的。因为聚会发生在很久以前,阿波罗多洛斯跟随苏格拉底才三年。格劳孔问阿波罗多洛斯在场吗,阿波罗多洛斯随即引向自己。格劳孔问的是最合宜、最正义的叙说者在不在场。阿波罗多洛斯转而引向自己,引向自己跟随苏格拉底学习,引向苏格拉底爱智慧的生活方式。

“我的确这样[以为]的,”他说。

但其实格劳孔没有说出来。

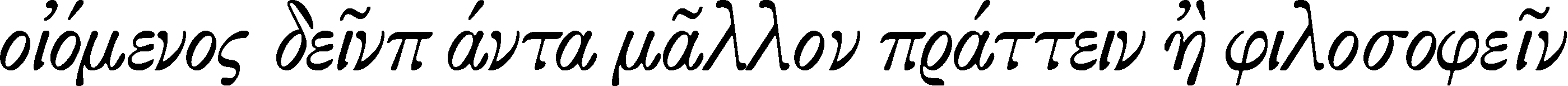

“怎么可能呢,”我说,“格劳孔噢,难道你不知道阿伽通不住在这里已经好多年了,而从我跟随苏格拉底一块儿消磨时光( ),每天留心于知晓他所言或所行(

),每天留心于知晓他所言或所行( ),才不到三年?而在那之前,我漫无目的地东游西荡,虽然想自己在干一些重要的事,[其实]比谁都惨,就跟你现在差不多,因为我想干任何事肯定也比爱智慧强(

),才不到三年?而在那之前,我漫无目的地东游西荡,虽然想自己在干一些重要的事,[其实]比谁都惨,就跟你现在差不多,因为我想干任何事肯定也比爱智慧强( )!”

)!”

这里才第一次出现格劳孔的名字,而阿波罗多洛斯的名字在一开场就出现。

首先,格劳孔好像知道的东西很少,阿伽通不住在雅典已经很多年了,他不知道;他也不知道阿波罗多洛斯已跟随苏格拉底学习多久了。由此,我们似乎可以判定一个基本情况——此时格劳孔离苏格拉底还很远。当然,这也说明了这场会饮已发生挺久,之后阿波罗多洛斯才跟苏格拉底学习。我们猜阿波罗多洛斯在三年之前刚开始跟苏格拉底学习的时候,可能也还不知道这场会饮。因而,我们不知道阿波罗多洛斯由于什么原因跟苏格拉底学习,而格劳孔很有可能听了关于爱欲的言辞才靠近苏格拉底。如此,《会饮》与《王制》的关系可以略窥一二。

阿伽通离开雅典很久了,苏格拉底一直在雅典。在这场会饮之后,雅典政治状况发生了很大的变化,诗人和政治人都逃走了。阿伽通去了马其顿,阿尔喀比亚德去了斯巴达,苏格拉底呢,还在雅典。柏拉图《克力同》中苏格拉底被关在监狱,他的一个朋友克力同去劝苏格拉底逃走,但是苏格拉底没有接受。苏格拉底被判死刑都没有逃离雅典。苏格拉底是因为热爱自己的城邦而受死吗?并且,到底谁才是真正的政治人呢?我们读过《高尔吉亚》,其中苏格拉底说他是唯一的真正的政治人(521d)。智术师、政治人和诗人看似在干政治,真正干政治的好像是哲人,但城邦恰恰把哲人处死。雅典给阿伽通荣誉,给阿尔喀比亚德荣誉,可他们并不热爱雅典。因此,从《会饮》的场景与人物来看,哲人最接地气。

格劳孔问的是聚会、爱欲的言辞进而苏格拉底的言辞,阿波罗多洛斯说的却是自己和苏格拉底的来往,其中隐含的情节论证线索一直在推进。“一块儿消磨时光”( )这个词很重要。在《斐德若》的开场就有个问题,你到底跟谁一块儿消磨时光。这里阿波罗多洛斯说的是自己跟苏格拉底学习,一块儿消磨时光,“每天留心于知晓他所言或所行”。

)这个词很重要。在《斐德若》的开场就有个问题,你到底跟谁一块儿消磨时光。这里阿波罗多洛斯说的是自己跟苏格拉底学习,一块儿消磨时光,“每天留心于知晓他所言或所行”。

,留心、关心、操心,阿波罗多洛斯留心于了解苏格拉底说了什么做了什么。“所言或所行”,阿波罗多洛斯用动词虚拟式,即苏格拉底可能说了什么做了什么。今天我从法勒雍去雅典,明天我还从法勒雍去雅典。什么原因呢,阿波罗多洛斯用心于知晓苏格拉底今天说了些什么做了什么,明天还会说些什么做些什么。什么意思呢,他已经知晓苏格拉底的言和行了,可是还想知晓苏格拉底可能说什么做什么。这在某种程度上说明他对自己老师的爱慕,留心于了解自己老师的言行。而这会儿格劳孔只提到想听苏格拉底的言辞。

,留心、关心、操心,阿波罗多洛斯留心于了解苏格拉底说了什么做了什么。“所言或所行”,阿波罗多洛斯用动词虚拟式,即苏格拉底可能说了什么做了什么。今天我从法勒雍去雅典,明天我还从法勒雍去雅典。什么原因呢,阿波罗多洛斯用心于知晓苏格拉底今天说了些什么做了什么,明天还会说些什么做些什么。什么意思呢,他已经知晓苏格拉底的言和行了,可是还想知晓苏格拉底可能说什么做什么。这在某种程度上说明他对自己老师的爱慕,留心于了解自己老师的言行。而这会儿格劳孔只提到想听苏格拉底的言辞。

阿波罗多洛斯说自己在跟苏格拉底学习之前没有目的,东游西逛;跟苏格拉底学习之后呢,他就有目标了。我们常常讲人是有自然目的的,即要变得更好。跟了苏格拉底之后,就有了目的,他的生活方式发生了重大的转变,即跟苏格拉底生活在一起,每天关心苏格拉底的言或行。很明显他的生活目的就是像苏格拉底那样生活、那样说话、做事。之前他以为在干正事,之后他认为自己其实比谁都惨。

阿波罗多洛斯以为自己很惨,其惨跟苏格拉底的幸福相对。阿波罗多洛斯说自己惨的同时顺带提及格劳孔。阿波罗多洛斯本来以为“干任何事情肯定也比爱智慧强”,而他现在以为爱智慧是最好的生活方式。属人的生活中有各种各样的行动、事情,“干任何事情也肯定比爱智慧强”;而此时阿波罗多洛斯首次说出苏格拉底怎么过日子、怎么行动——爱智慧,在阿波罗多洛斯看来,这是最幸福的、最高的生活方式。人群中有各种各样的爱欲,只有爱智慧是最高的爱欲,爱智慧的人是最幸福的;反之,不爱智慧的是不幸的。这场会饮中雅典精英们的六位发表了六篇关于爱欲的颂辞,从而这六个人展现了各自的生活目的,而其中的要害其实是在比智慧的高低,谁的智慧高谁的生活目的就更圆满更幸福。因而,每个人的生活目的及其圆满幸福与否,可以从每个人的爱欲中得到理解。——子曰:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉叟哉?人焉叟哉?”(《论语·为政》)这个问题的情节论证线索在这篇对话中就是由阿波罗多洛斯引申出来的。而这场会饮中的斐德若、泡赛尼阿斯、厄里克希马库斯、阿里斯托芬、阿伽通以至苏格拉底,各自展示各自的爱欲实则是六种生活方式的比较。惟有苏格拉底爱智慧的生活方式是真正充满爱欲的,是最幸福的,所谓乐在其中耶。——子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者(《论语·雍也》)。”

阿波罗多洛斯顺带提及格劳孔,意欲何为呢?你也应该跟苏格拉底一块儿学习,以改变你的生活方式,他要说的是这个。阿波罗多洛斯劝别人爱智慧,苏格拉底也劝人爱智慧,但是他的方式与阿波罗多洛斯多少有些不同,他不会直接劝你爱智慧,他在跟你聊天的过程中让你发现自己。阿波罗多洛斯则直接劝,所以有人说阿波罗多洛斯有传道的热情。阿波罗多洛斯跟苏格拉底不一样,他挖苦别人,你生活过得不好,你要爱智慧才会好。他接着挖苦这些生意人。这里有两个要点:一者是格劳孔还没有改变生活方式,他有可能在听过这场会饮之后改变了;更关键的是阿波罗多洛斯本人的性情。——古之学者为己,今之学者为人,阿波罗多洛斯的热情似乎是劝人而非为己。有人没跟苏格拉底学习,阿波罗多洛斯“人不知”而愠怒。接下来,我们发现这些生意人就奚落阿波罗多洛斯常常发怒。——人不知而不愠,不亦君子乎?阿波罗多洛斯显然不是君子,他好为人师而有患。准确地讲阿波罗洛斯并不自知,但他仍然很想搞大众启蒙。

后来格劳孔跟随苏格拉底学习进步、上升。阿波罗多洛斯可能就没有。虽然他听过这场会饮,并在柏拉图的几个作品中出现,可结果是他仍然远远不如格劳孔。

“别挖苦我啰,”他说,“告诉我那次聚会啥时候发生。”

格劳孔打断了阿波罗多洛斯对自己的挖苦,他想知道聚会什么时候发生,而非如先前想首先知道阿波罗多洛斯在场吗。格劳孔把话头引离了阿波罗多洛斯自己还有他自己。这会儿格劳孔似乎只喜欢当听众而已,而非被纠缠于比较自己与阿波罗多洛斯甚至苏格拉底的生活方式。

前头格劳孔一上来就从背后突袭阿波罗多洛斯,跟他闹弄、开玩笑。格劳孔开他玩笑只因他对阿波罗多洛斯的性情有所了解,知道他是柔弱之人。在这个地方,阿波罗多洛斯反过来挖苦格劳孔的生活方式,多多少少带有报复的意味。柔弱之人以爱智慧的理由挖苦甚且报复性情热烈之人。格劳孔是有政治野心的人,阿波罗多洛斯像是在挖苦政治人的生活感觉、生活方式。

“那时咱们都还是小孩子咧,”接着我说道,“当时,阿伽通的第一部悲剧得了奖,他自己和歌队庆祝胜利祭仪的第二天。”

阿伽通是《会饮》中的一个非常重要的人物。《会饮》这出戏就是以他在悲剧竞赛中获胜作为起点然后上升。此处“胜利祭仪”就是得奖了要祭神。比赛当天苏格拉底看了阿伽通的戏,但没去参加他的胜利祭仪,第二天才来。苏格拉底隐然地并不承认阿伽通的悲剧是最好的。阿伽通获得城邦给予的最高荣誉,是城邦中最优秀的诗人。之后苏格拉底就是要来和他再次比赛,巅峰对决。苏格拉底与阿伽通比赛的“剧场”就在阿伽通家,他俩比智慧,即哲人与诗人较量。《会饮》的六篇颂辞中,阿伽通和苏格拉底排在一起,阿伽通把爱神当作诗人自己,苏格拉底把爱神当作哲人自己。这场会饮的尾声阿里斯托芬、阿伽通、苏格拉底仨人饮酒并且对话、较量,后来阿里斯托芬与阿伽通跟不上,困得不行,先后睡着,苏格拉底则清醒地离开阿伽通家。这据说暗指哲人高过诗人们,获得终极胜利。

“哦,的确像是很早前的事了,”他说,“但谁对你叙说,苏格拉底本人吗( )?”

)?”

此前,格劳孔问阿波罗多洛斯本人在场吗,这时候他问是苏格拉底告诉他的吗。刚开始格劳孔说有人告诉他,他又跑过来向阿波罗多洛斯问清楚,阿波罗多洛斯则说自己是从阿里斯托得莫斯那儿听来的,还跟苏格拉底求证过,如此看来格劳孔越来越靠近苏格拉底本人。

“当然不是,向宙斯发誓,”我说,“正如同一人告诉弗依尼科斯的,一个叫阿里斯托得莫斯的,奎达特耐人,小个子,总是光着脚丫。”

阿波罗多洛斯向宙斯发誓。这是开场的唯一一次发誓。这可能喻示了开场甚至整个对话之题旨的性质——因阿波罗多洛斯之传道热忱而带有些微的宗教色彩。阿波罗多洛斯之发誓,其背后的含义据说是因为苏格拉底自己肯定不会主动叙说这场会饮。阿波罗多洛斯知道苏格拉底不会主动讲爱智慧之爱欲是什么,知道应该保守这种爱欲的秘密。可奇怪的是他自己喜欢讲,这是他的矛盾,这也是他和他老师的差别。这矛盾和差别就存在于阿波罗多洛斯身上——阿波罗多洛斯柔弱的性情与其受诱惑于爱智慧之言辞的爱欲互相抵牾。

关于这场会饮的故事,之前格劳孔引出一条线索——弗依尼科斯,这里阿波罗多洛斯又引出另一条线索——阿里斯托得莫斯,这个人亲自在场,见证一切。这场会饮故事的开头,阿里斯托得莫斯路上碰见苏格拉底,他受苏格拉底之邀一块儿去阿伽通家,最后又陪着苏格拉底从阿伽通家离开。阿里斯托得莫斯几乎见证了一切,他很像悲剧中的歌队。

“奎达特耐”是雅典的一个乡区,阿里斯托芬也是这个乡区的。阿里斯托得莫斯是苏格拉底的学生和崇拜者,柏拉图在其他作品并没有提到他。在这个作品中他很重要,他对阿波罗多洛斯、弗依尼科斯等叙说了这场会饮,阿波罗多洛斯转述他的叙说。色诺芬的《回忆苏格拉底》第一卷第四章中提到了阿里斯托得莫斯,“我首先提一提我有一次亲自听到苏格拉底对那绰号小人物的阿里斯托得莫斯讲关于神明的事。苏格拉底曾听说阿里斯托得莫斯无论做什么事,既不向神明献祭,也不从事占卜,反而讥笑那些做这类事的人。”阿里斯托得莫斯不敬神,还反对别人敬神。表面上看来他跟苏格拉底很像,苏格拉底被判死刑的罪名之一就是不敬城邦的神。然而色诺芬笔下的苏格拉底教导阿里斯托得莫斯敬神。

苏格拉底的学生阿里斯托得莫斯不仅模仿他不敬神,还模仿他光着脚丫,他在身心上均模仿老师苏格拉底。苏格拉底有很多弟子,有人学到苏格拉底的这个方面,有人学到另一个方面。我们可以设想,柏拉图会光着脚丫吗?

“那次聚会他在场( ,),依我看,他是那时热恋苏格拉底的有情人(

,),依我看,他是那时热恋苏格拉底的有情人( ,至关重要的词汇)中最热烈的一个。而我就从他那里听来的(

,至关重要的词汇)中最热烈的一个。而我就从他那里听来的( ,再次出现听一词,参201d,苏格拉底说自己从第俄提玛处听来关于爱欲的说法)一些还问过苏格拉底,他同意那个人所叙说的(

,再次出现听一词,参201d,苏格拉底说自己从第俄提玛处听来关于爱欲的说法)一些还问过苏格拉底,他同意那个人所叙说的( )。”

)。”

前头格劳孔提到阿波罗多洛斯是苏格拉底的同伴,这里阿波罗多洛斯提到许多人追慕苏格拉底,阿里斯托得莫斯据说是最热烈的一个有情人。此前格劳孔追问阿波罗多洛斯在场吗,他似乎认为在场很重要。这个时候,在场的人、直接叙说者阿里斯托得莫斯,更关键的是他是苏格拉底最热烈的有情人,三个因素密合无间。

阿波罗多洛斯证实了那个人说的——弗依尼科斯知道,进而他和弗依尼科斯都是从阿里斯托得莫斯那儿听来的,然后阿波罗多洛斯向苏格拉底问过,苏格拉底同意阿里斯托得莫斯所说的。如此可见,他们一步步靠近苏格拉底,这个时候格劳孔大概就满意了。

据说爱智慧要还原到在场,还原到生活中去。爱智慧和生活息息相关,爱智慧就是过活、度日。爱智慧的本义就是一种生活方式,看看苏格拉底怎么生活、过日子。此处格劳孔听苏格拉底的言辞,《王制》中格劳孔就亲自与苏格拉底聊起政治与哲学。

“听”这个词在开场很重要。格劳孔想听阿波罗多洛斯叙说苏格拉底故事。一帮生意人也想听。而阿波罗多洛斯自己所叙说的也是听来的。据说《旧约》最重要的一个词就是“听”,听先知说了什么,摩西听上帝说了什么。柏拉图的作品中很重要的一个词是“看”,另一个词是“听”。“听”据说与教诲相关——教你怎么做;而“看”则是亲自在场,亲自证实。这个对话的开场包含对在场的追问,但其整体面貌主要具有教诲性质。

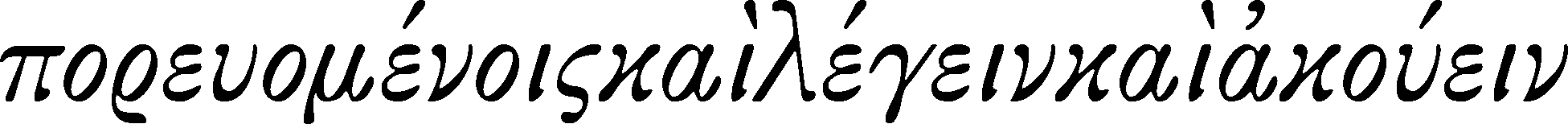

“怎么样呢?”格劳孔说,“不给我叙说( )吗?反正进城(参172a2)这一路我们赶路时[或译为对于赶路的我们来说]正好边说边听(

)吗?反正进城(参172a2)这一路我们赶路时[或译为对于赶路的我们来说]正好边说边听( )。”

)。”

至此我们可以瞎猜,格劳孔听了这场会饮之后,进城直接去找苏格拉底了。

“正好”, 这个词的含义是合适,即“边说边听”是合适的,适合于某种目的的。阿波罗多洛斯说,格劳孔听。

这个词的含义是合适,即“边说边听”是合适的,适合于某种目的的。阿波罗多洛斯说,格劳孔听。 原义为专心致志做什么事情,一心从事这个事,进而引申为一个人的生活方式。“边说边听”,即专心致志于说和听,这发生在两人进城的路上。如此可见,爱智慧之爱欲是在行动中,在人的身上,与人的身心都相关。走与身体相关,说与听跟心灵相关;再者,走与心灵也相关,说与听跟身体也相关。

原义为专心致志做什么事情,一心从事这个事,进而引申为一个人的生活方式。“边说边听”,即专心致志于说和听,这发生在两人进城的路上。如此可见,爱智慧之爱欲是在行动中,在人的身上,与人的身心都相关。走与身体相关,说与听跟心灵相关;再者,走与心灵也相关,说与听跟身体也相关。

阿里斯托得莫斯模仿苏格拉底光着脚丫。而阿波罗多洛斯呢,则在此模仿苏格拉底的言说方式与教育方式。阿波罗多洛斯对一群生意人讲述他之前跟格劳孔的对话,很像是苏格拉底忆述第俄提玛与他的对话,所以阿波罗多洛斯两次强调他早有准备(172a1,173c1)。