第十章 后世影响

褚遂良书法近学欧、虞,远溯“二王”,兼及六朝北魏碑刻,又从汉隶中汲取养料,加之他的资质优异,天赋很高,能够掌握各家精髓,融会贯通。他集大生变,锐意出新,为书法注入了新生命,形成了独特的褚家风貌。其书法艺术的成就彪炳史册,对后世产生了巨大的影响。清代刘熙载说:“褚河南书为唐之广大教化主。”当代沈尹默称褚遂良“能推陈出新,树立了唐代的新规范。”并指出褚书是“承接‘二王’,兼师史陵,参以己意”,“传到了颜真卿,更为书法史上开辟了一条崭新大道”。可见其贡献之大,影响之广。

我们在论述褚遂良在书法史上的独特成就和对后世的影响时,不得不首先归功于刻工的精妙。《房玄龄碑》和《雁塔圣教序》都刻得极好,尤其是《雁塔圣教序》的刻工万文韶,不愧为杰出的刻字艺术家,他对褚遂良的笔意心领神会,非常忠实地再现了晚年褚书变化丰富的笔法。晚年褚书已是精致微妙的艺术,如果遇到了那种把一人所写的字刻成两种面目的北魏墓志的刻工,就把艺术的精华去掉了。由于刻工的精巧,现在我们就可以通过临摹和欣赏,推想出当时褚书写的情状。

历代书法评论家对褚遂良在书法上的造诣都有较高的评价,也指出其不足之处。唐人李嗣真《书后品》说:“褚氏临写右军,亦为高足,丰艳雕刻,盛为当今所尚;但恨乏自然,功勤精悉耳。”因而把他的书法列为上品下。唐张彦远《法书要录》中说褚遂良的正书不在欧、虞之下,行草书则在其下;并把他的隶书、行书列入妙品。今人杨仁恺《中国书画》评褚书说:“他的书法融欧、虞为一,方圆兼备,波势自然,结体较方,比欧、虞舒展,用笔强调虚实变化,节奏感较强,晚年益发丰艳流动,变化多姿。唐人评其书风‘字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方’。”

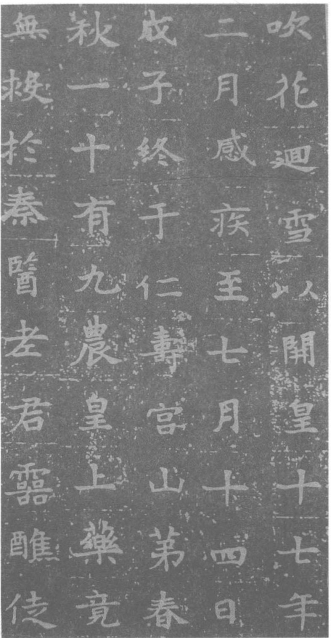

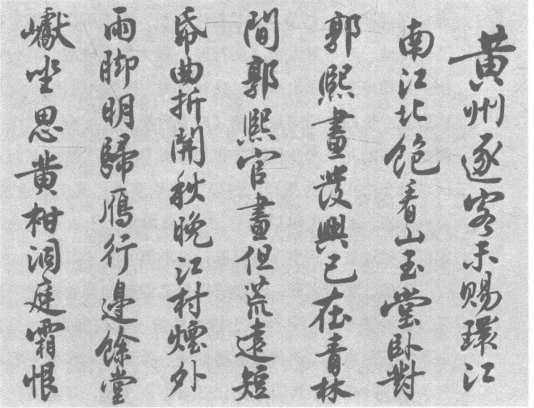

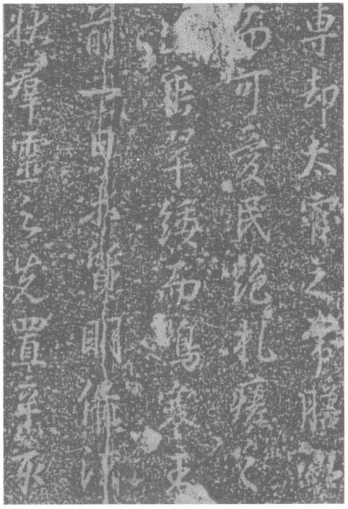

《董美人墓志》(局部)

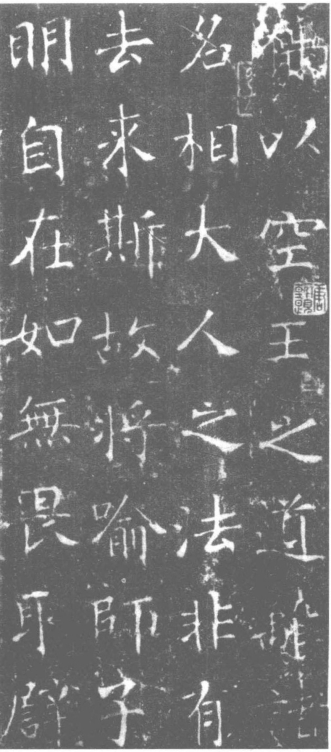

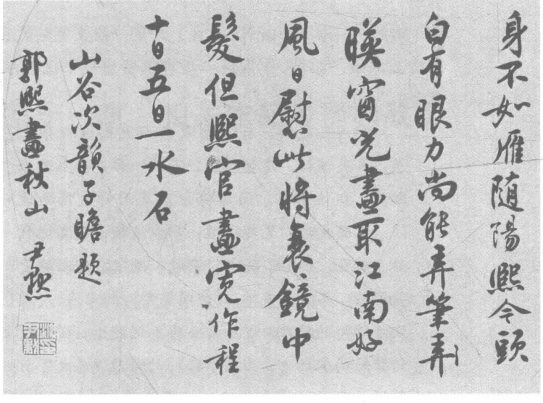

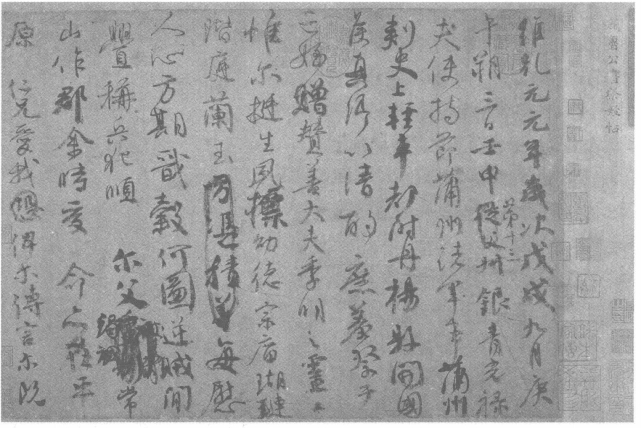

魏晋至隋唐时期,楷书逐渐消尽了隶书古意,拙扑粗野转化为典雅精美,初唐楷书风格已经与隋代的《董美人墓志》和《龙藏寺碑》十分接近。褚遂良因为能写王书而受到唐太宗的青睐,举为重臣。初唐楷书肇始“尚法”端倪,褚遂良更是功不可没,这是因为褚遂良楷书和以往时代画上了休止符,是“唐楷第一人”。初唐欧、虞、褚三家虽皆承六朝遗风,兼南北意蕴,融合不同风格,但有明显差别。欧、虞入唐已是暮年,欧阳询虽有“二王”遗风,但更多有北碑方正一路的影子,清雅秀丽中包含雄强之气。虞世南书法较之“二王”风流潇洒更显得沉稳蕴藉,收敛了风流华彩,李煜说:“虞世南得右军之美韵,而失之峻迈。”对于褚楷则有很高的评价。张怀瓘《书断》说:“褚遂良善书,真书甚得媚趣,若美人婵娟,似不胜乎罗绮,铅华绰约,甚有余态,欧虞谢之。”

隋《龙藏寺碑》(局部)

将褚遂良与同时代的楷书大师如欧阳询、虞世南相比,意味着从褚遂良开始,书法已经由古典主义向浪漫主义过渡,或者说,是由张怀瓘所说“妍美功用”而趋向以“风神骨气”为美的纯艺术转变。刘熙载在《书概》中对褚遂良有这样的评价:“褚河南书为唐之广大教化主,颜平原得其筋,徐季海之流得其肉。”“广大教化主”五字,足以形容褚遂良在中国书法史上的独特地位。综观唐楷,欧为北朝遗风,虞为南朝遗韵,薛稷学褚而无个人面目,颜虽集大成,失之粗直,柳公权专尚清劲,但骨节嶙峋,寒俭之气时生,唯独褚遂良书浑厚华滋、丰姿绰约,没有唐楷刻板陋习。还是章祖安说得好:“是褚遂良的字让人懂得什么是节奏,什么是书写的快感,什么叫得心应手。”有现代学者认为,褚遂良是唐代书法的开山鼻祖,卓然成为唐代书法的中流砥柱。自此以后,唐代的书法莫不受其影响,几乎与王羲之平分秋色,由此真正拉开了大唐书法的序幕。这就把褚遂良的书法地位提得相当高了。

褚遂良在习“二王”浪潮下虽然不能置身事外,但又另辟蹊径、独张一军,他的过人之处在于把握了书风变革的历史潮流,是“二王”体系中的得力干将,既实践了崇王理想,也构建了盛唐法度,彻底完成从尚韵到尚法书风的转变。褚楷中行书和隶意更多地保留在字形层面,比起大王的字形要略逊一筹,但正是这字形中的隶意,使后学者有了探寻的罅隙。和欧、虞楷书中包含隶书遗意不同,欧、虞是无意识的,褚遂良则是有意识的。朱长文《墨池篇》:“遂良书多法,或学钟公之体,而古雅绝俗;或师逸少之法,而瘦硬有余。至于章草之间,婉美华丽,皆妙品之尤者也。”有偏见认为褚楷“妖娆体态”有“女子色”,这只是事物的表象,实质上这是“二王”书风影响下的追求,却最终得以摆脱魏碑和初唐欧、虞风范。褚书外表美艳流畅,好其书者多从流美处入手,往往愈写愈俗、茫然而不自知。褚书虽然华美,但深有隶意,笔势开阔,此其根本;从此下力,即可略得其风骨。所以,习褚书需尽解其用笔之妙,提按要恰到好处,要在不媚中见媚,郁勃之中现婀娜之态,才能体会到褚书的妙韵。

从褚字的变化中,我们可以看到魏晋至隋唐书法发展的轨迹,隶书古意逐渐消失、真书楷法日臻完善,粗犷朴野遂被精工秀雅所代替,所以说初唐“欧”“虞”“褚”都是楷法的典范。褚书既不似欧书的险峻,也不似虞书的劲峭,他用笔灵活多变、风采动人。

褚遂良以其辉煌的艺术成就,向人们清晰地展示了楷书与行书间的内在联系,展示了书道艺术语言的规律——“印印泥”和“锥画沙”。唐蔡希综的《书法论》中记载了张旭的话:“或问书法之妙,何得齐古人?曰:妙执在笔……仆尝闻褚河南用笔如印印泥,思其所以久不悟。后因阅江岛间平沙细地,令人欲书,复偶一利锋,便取书之,险劲明丽,天然媚好,方悟前志。此盖草正用笔,悉欲令笔锋透过纸背,用笔如画沙印泥,则成功极致,自然其迹,可得齐于古人。”在传为颜真卿著的《述张长史笔法十二意》里,也有与此基本相同的内容,并且直接说“用笔当须如印印泥”是褚遂良的话。这话确是精要,他讲的确是执笔法,但不是从正面讲执笔的具体方法,而是从他认为正确的执笔法落在纸上或石上产生的效果来讲,并且是比喻的讲法。“印印泥,锥画沙”和“力透纸背”“入木三分”的意思近似,但比喻更形象、更深刻。“印印泥”和“锥画沙”的意义是基本一样的。唐代普遍用纸,用印也已钤朱,但唐人去古未远,对封泥用印还是了然于心的。用坚硬的铜印钤盖柔软的胶泥上,阳文的笔画便深陷于泥面,阴文的笔画便突出于泥面。用铁锥或竹片在饱含水分的沙地画字,线条便进入地面,显现出的泥色与表面的深浅很分明。“印印泥”和“锥画沙”的相同意义就是坚硬的东西用力在柔软的东西上,现出有立体感的鲜明的线条。

只有明白了“印印泥”和“锥画沙”的本义后,才能领会褚遂良对执笔的比喻。毛笔,即使是很强健的紫毫,或者很粗顽的猪鬃笔,与铜、铁、竹相比,也还是柔软的,写到纸上或别的什么平面东西上,无论如何也不会产生摸得着的深度或高度的感觉。然而,“印印泥”和“锥画沙”就是要求你腕肘的力量把一撮软毛变成尖利的铁锥,笔锋到处,点画非常明确肯定、痛快沉着,在视觉上产生立体感的效果。这样的书法才有活力、才有神采,才是生命的运动。

我们掌握了褚书的执笔窍门后,就能看出《雁塔圣教序》的点画用笔的特点。这个特点就是有法而无法,“从心所欲不逾矩”,想怎么写就怎么写,随意而不随便。他的横画、直画、点、钩、撇、捺,不同的形态比欧、虞、颜、柳诸家都多;各种点画的轻重、长短、粗细、正斜、曲直、方圆,都随手取势配合,没有固定的程式,这是后人最难学到家之所在。薛稷是被公认为学褚学得最好的,细看薛书《信行禅师碑》,确实很能体会褚书的笔意,点画的形态也学得比较齐全,差就差在灵活的变化组合上。

这种丰富多变的点画为什么能够随意配合成和谐统一的整体,而不是矛盾的混乱呢?这个诀窍在两个字:力、势。力是笔力,也就是前面所说的“印印泥”所产生的力,下笔又陡又快,行笔过程中,横画不平拖,竖画不直下,收笔利落而不黏滞。势是笔势、形势。善于用力,善于控制行笔的轻重缓急便是得势。变化繁多的点画就靠这力与势统一起来。《同州圣教序》不及《雁塔圣教序》的灵活飞动,主要原因就是缺少了《雁塔圣教序》笔法的力和势。

褚遂良是一位楷行书的大书法家。这里从楷行书的发展史上进一步总结一下褚遂良在书法发展史的地位。楷行书源于汉末,兴于魏晋,在数百年的时间内,经历了以隶为主、隶楷参半,以楷为主的几个阶段。到了隋代,已经进入了成熟时期。至唐代乃完成了这个成熟的进程,达到了发扬光大的境地。以欧阳询、虞世南为代表的初唐时期,可以说是承袭和总结隋代书法的阶段,以颜真卿、柳公权为代表的唐代后期阶段,则是楷书成熟的完成阶段,而居于他们中间的褚遂良,在唐代书法的发展中,确实占着特殊重要的枢纽地位。

为什么这样说呢?这是因为楷行书到了欧、虞,在结体上已完全成熟,形成了规范,千余年来更无多大的重大突破,但在运笔方面,则留下了比较大的发展余地。本来,结体靠运笔表现,运笔为结体服务,二者是一致的。但是从文字和书法的演变历程看,结体的变化和完成,又往往先于笔法。结体愈变愈简,笔法则适应着字体的流变和毛笔运行的特点愈变愈生动,从而更复杂化了。试以欧、虞的运笔与颜、柳相比较,就可看出,欧、虞的点画转折都比较平直拙朴而少起伏变化。其后发展起来的许多笔法,细审之,虽也都孕育和包含在他们的运笔之内,但尚未形成完备的规范而充分表露出来,因而不免使人有捉摸不定和单薄的感觉。过了一百多年,到了颜、柳,情况发生了很大变化。在楷书的结体上固然有一定的发展,更重要的是在运笔上的创新,形成了一套完备的法度。例如,横竖画的逆入和逆出,藏头护尾,转折处突出提按以保持中锋,钩、挑、戈、踢和波捺以至竖画悬针,均先顿笔回锋后再出锋等等。这许多符合力学原理和审美要求的运笔方法,经过了无数人的探索追寻和经验积累,到了颜、柳才算达到了完备定型。运用起来,不仅使写出来的字具有更强的立体感和更充沛的力量,使作者的感情和笔力能够更加鲜明地、生龙活虎般跃然体现在楮墨之上,而且形成了书写的规范,犹如操典中的分解动作,使初学者一目了然,易学易循。这一条实是成熟的唐楷特点所在,也是颜、柳的历史功绩。近代书家沈曾植在评论唐代书法时曾说:“欧、虞乃唐楷中之古隶,颜、柳乃唐楷中之八分。”虽然有些夸张,但明白地指出了笔法上的这种演进。沈尹默更进一步具体地指出了这种演进和区别,说自己在致力于研习唐宋诸大家的书法后,“发现他们有一拓直下和非一拓直下之分。欧阳询属于前者,怀素属于后者。前者是‘二王’的旧法,后者是张长史、颜鲁公以后新法”。这个“一拓直下”和“非一拓直下”的分别和发展过程,实是研究唐楷演进的一个重要契机。

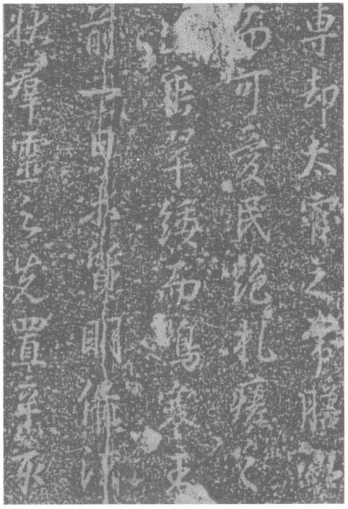

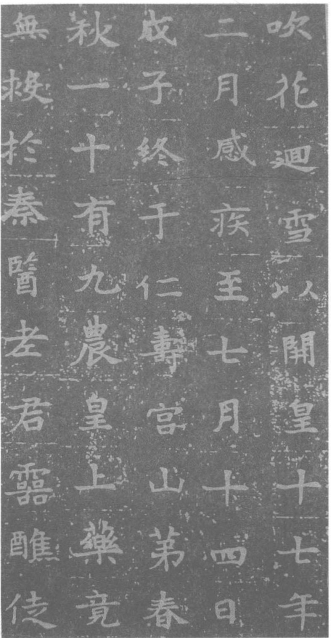

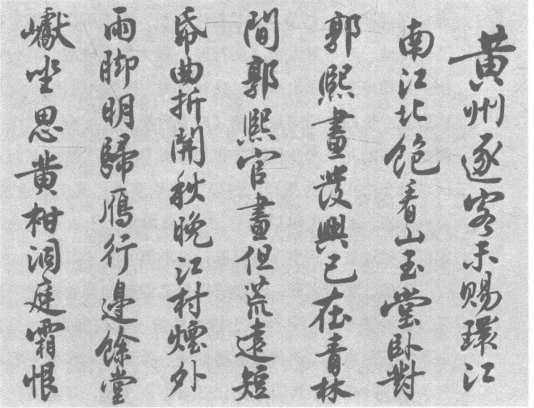

张旭《郎官石柱记》(局部)

弄清了以上的演变发展过程,我们就可以对褚遂良的书法做出进一步的评价和剖析。以褚书为代表的唐楷嬗变阶段,乃是欧、虞与颜、柳之间的桥梁。褚遂良是一个承先启后的人物,他继承和发扬了隋代书法的最高成就,又是唐楷创新的发端者。

褚遂良书法在唐代就产生了巨大影响。褚书的新规范一出,天下翕然相从,竞相学仿,成为一时风尚,与褚同时或稍晚的王知敬、王行满、敬客等人,都是学褚而有成者。从那以后,历代书家均或多或少地受到褚遂良的影响,就唐而言,有薛稷、薛曜、钟绍京和魏栖梧等人,其中在唐代受褚遂良影响并获得最高成就的,是草书第一大家张旭和唐代书法的标志颜真卿。从张旭的《郎官石柱记》上看,与褚遂良早期的书风甚为接近。在颜真卿的书法中,我们虽然已很少能看到其影响的痕迹,但他曾师从张旭,潜心学过褚遂良的书法,这在史料中是有据可查的,他晚年所提出的“屋漏痕”,其实滥觞于褚遂良,这种笔法在薛稷的书法中已表现得相当普遍和成熟。

王澍《竹云题跋》云:“褚河南陶铸有唐一代,稍险劲则为薛曜,稍痛快则为颜真卿,稍坚卓则柳公权,稍纤媚则钟绍京,稍腴润则吕向,稍纵逸则魏栖梧,步趋不失尺寸则为薛稷。”其以偏概全,或有夸饰。然颜、柳诸人受褚遂良影响,尤其颜之《宋璟碑》、魏之《善才寺碑》,可谓俱得褚法之妙。褚遂良是薛曜舅祖,薛氏兄弟对于褚书,可以说是家学。张怀瓘还说:“薛稷书学褚公,尤尚绮丽媚好,肤肉得师之半矣,可谓河南之高足,甚为时所珍尚。”朱景玄《唐朝名画录》中称:“薛稷学书师褚河南,时称‘买褚得薛,不失其节。’”对照薛稷书迹,虽名列“初唐四家”,实际逊色。薛稷虽得其势,达到了可以乱真的地步,但失却了变化的随意和谐与创造性。薛稷较其堂兄薛曜更胜一筹,对褚书不作亦步亦趋的模仿,而是在学褚的基础上,加以发挥,有所创造,以瘦劲之体,直开日后颜书之先河。所以,后世多数学者皆认为薛稷、薛曜才是褚遂良书风之真正传人。

薛曜(642—?),字升华,祖籍蒲州汾阴(今山西万荣),世代为儒雅之家。曾祖父道衡(540—609),字玄卿。隋内史侍郎,为当时名才士,不仅以诗著名,有“才杰”之誉,书法也见称于史,《宣和书谱》记其《和南》正书,“非泯泯众人之笔也”。祖父薛收(592—624),字伯褒,隋名儒王通的及门弟子,为“河东三凤”之一。入唐,以文学受知于李世民门下,官至天策府记室,兼任弘文馆学士。父薛振(622—683),字元超,官至中书令。以荐引寒士、奖掖后学为一代文宗,唐初文士大都出自他的门下。薛曜为元超长子,生平事迹史籍不详,河南登封所立《封祀坛碑》为其代表作。

薛曜《封祀坛碑》(局部)

薛稷《信行禅师碑》(局部)

薛稷(649—713),为薛曜的堂弟,名相魏徵外孙。稷出身太学,日习书一幅,受当时虞世南、褚遂良的影响。及长,得舅氏魏叔瑜的传授。家中又多虞世南、褚遂良等人的手札表疏,稷一一锐意临仿,穷年不倦。其后供职内廷,获观秘府所藏钟、张、“二王”等魏晋名迹,玩赏追摹,遂与表兄弟魏华以书并名天下,开元名相张说誉之谓:“前有虞、褚,后有薛、魏。”其后之论书家,去魏补欧,列欧、虞、褚、薛为初唐四家。

薛稷仕途始显达于睿宗朝。史书记载睿宗在藩时,留意小学,尤重书法,尤其赏识薛稷工书善画和博学鉴定的才华,将他的第五个女儿仙源县主(后册公主,晋凉国公主)下嫁给薛稷之子薛伯阳,结为儿女亲家。睿宗受禅即位后,对薛稷更加器重,累拜为中书侍郎、参知政事。后因薛稷与中书令钟绍京争权,改左散骑常侍。其后历工部、礼部尚书,官至太子少保,史称“薛少保”,又以翊赞之功,封为晋国公。睿宗以其为姻亲,常招引出入宫内,参与朝政,时有恩绝群臣之称。开元元年(713),窦怀贞伏诛,薛稷以知其谋,赐死于万年狱中,年六十五岁。

薛稷多才艺,善画,以画鹤著名,号称一绝。《宣和画谱》说薛稷画鹤,能得其神,宜其精绝千古,有评论道:“世之养鹤者多矣。……然画鹤少有精者,凡顶之浅深,氅之黳淡,喙之长短,胫之细大,膝之高下,未尝见有一一能写生者也。又至于别其雄雌,辨其南北,尤其所难。虽名手号为善画,而画鹤以托爪傅地,亦其失也。故(薛)稷之于此,颇极其妙,宜得名于古今焉。”唐朝著名诗人如李白、杜甫、宋之问诸人都有诗歌赞赏述之。

薛稷的行、楷书始见于开元中叶所撰的《书断》,并入能品。杜甫曾见其普慧寺题额三大字,笔势雄健,有《观薛少保书画壁》诗赞云:“仰看垂露姿,不崩亦不骞,郁郁三大字,蛟龙岌要缠。”宋人董逌《广川书跋》承袭唐人,视作褚氏嫡嗣,其卷七云:“薛稷于书,得欧、虞、褚、陆遗墨至备,故于法可据。然其师承血脉,则于褚为近。至于用笔纤瘦,结字疏通,又自别为一家。”“用笔纤瘦”出于刻意,乃当时风尚,不特薛稷如是,他的堂兄薛曜则更少丰润。薛稷书法出自褚遂良,虽时有新奇,偶能别成风神,终因“超石鼠之效能,愧隋珠之掩类”(见窦臮《述书赋》),未能尽脱褚氏规模而独张一军。其名列初唐四家,实见逊色。所以附骥欧、虞、褚后者,只为求得偶数矣,存世的《信行禅师碑》,赵王贞撰,神龙二年(706)立于长安,是其代表作。

薛稷兄弟之后,同年出生的张旭和李邕,则是将褚遂良书风转变为颜真卿书风的过渡人物。张旭虽为一代草圣,但楷书功底深厚惊人,风貌清虚简淡,仍然是初唐书风,受褚遂良影响很大。李邕楷书却大有改观。和褚遂良楷书一样,都为行楷。褚书中更多地保留了“二王”行书笔意和隶书痕迹,李邕不像褚遂良注重用笔的华丽巧饰,而是体现出碑格,笔画厚实、古拙刚硬,不乏婉转流畅,天趣自然,以“左低右高、上舒下敛”的结构变革“二王”行草,峻拔开张、稳固结实而气宇轩昂。李邕成熟期书法形态中很难找到“二王”的影子,用笔刚健,笔力雄强,无牵丝映带的虚笔连绕。通过横画欹斜来取势,这是李、褚二人的共同点,但和褚书字形长宽扁高变化多相比,李邕字形变化要少一些,又可以说是基本上忠实于“二王”体格的。

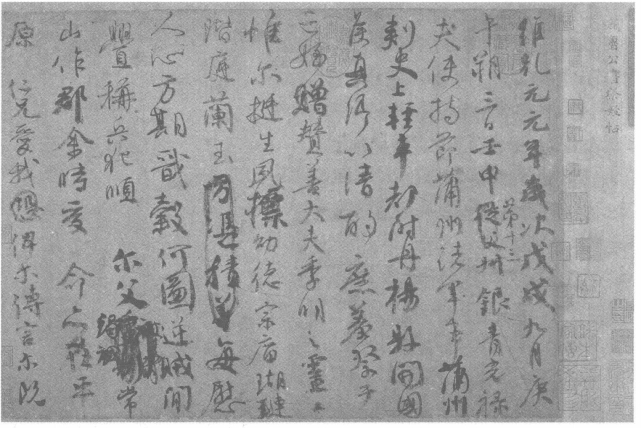

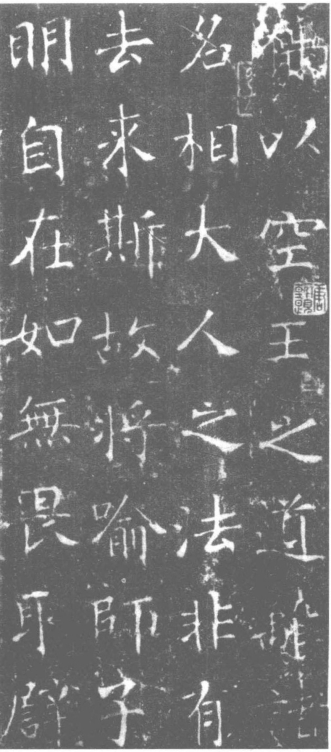

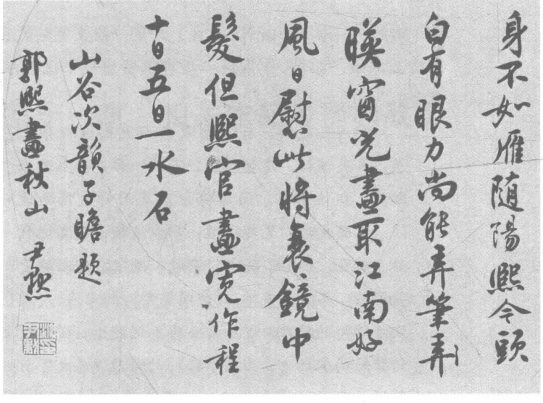

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

颜真卿是唐代除薛稷外受褚遂良影响最大的书家。刘熙载《艺概书概》中“褚河南之书为唐之广大教化主,颜平原得其筋”,从颜成熟期作品的字形上来看,二者悬殊,但实质上同声相息,颜从褚中化出,胜过薛稷仅得皮毛。颜字字形的宽博,捺画一波三折运笔,取法着意篆隶方面,都是受褚的启发。唐代精神暗合“二王”者唯有褚、颜二人。只是颜真卿将褚遂良的清逸变为沉雄,笔画细腻变成粗壮丰满,横画的欹侧变成从“平直到平直”,以正面示人,空间分割极为均匀,最大限度地发挥线条的张力作用,突破“二王”藩篱,洗尽贵族脂粉,以雄浑博大、黄钟大吕的盛唐之音取代了初唐潇洒飘逸的丰姿。在变法上,颜真卿比李邕更彻底。

苏东坡在《题唐六家书后》一文中,曾将隋唐时期的六位书法大师逐一做了评价:

“永禅师书骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反覆不已,乃识其奇趣。”

“欧阳率更书妍紧拔群,尤工于小楷。高句丽遣使购其书,高祖叹曰:‘彼观其书,以为魁梧奇伟人也。’此非真知书也。知书者,凡书像其为人,率更貌寒寝,敏悟绝人,今观其书,劲险刻厉,正称其貌耳。”

“褚河南书清远萧散,微杂隶体。”

“张长史草书颓然天放,略有点画处而意态自足,号称神逸……今长安犹有长史真书《郎官石柱记》,作字简远,如晋宋间人。”

“颜鲁公书雄秀独出,一变古法。如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、唐、宋以来风流,后之作者难复措手。”

“柳少师书本出于颜,而能自出新意。一字百金,非虚语也。”

对褚遂良的书法只用了四个字“清远萧散”。这种清远萧散,正是东坡所追求的意境之美。宋代对褚遂良理解最为深刻的要数米芾,米芾性格癫狂,自视甚高,在书学观念方面是离经叛道之人,借助癫狂之口说出很多骇人听闻之语,诸如“一扫二王恶札,照耀皇宋万古!”“欧虞古法亡矣”“颜书真入俗品”之类的话。但留心米芾言论,一生从未对褚遂良有半点微词。以米芾狂妄的为人,是不会轻易佩服一个人的,除非正对自己胃口。米芾在评书时,对欧阳询、颜真卿、柳公权分别做了评述:

沈尹默行书

“欧阳道林之寺,寒俭无精神。”“欧阳如新疾病人,颜色憔悴,举动辛勤。”

“真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。大抵颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖。从此古法当无遗矣。”“颜行书可观,真便入俗。”“公权国清寺,大小不相称,费尽筋骨。”

“欧怪褚妍不自持,犹能半蹈古人规。公权丑怪恶札祖,从兹古法当无遗。”

这些唐代书法大家没有一个不受到米芾的挑剔,唯独对褚遂良情有独钟,在其《自叙帖》说:“余初学,先写壁,颜七八岁也,字至大一幅,写简不成。见柳而慕紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知出于欧,乃学欧。久之,如印板排算,乃慕褚而学最久。”他是这样赞美褚遂良的:“褚遂良如熟驭战马,举动从人,而别有一种骄色。”对褚遂良《兰亭序》的摹本更是推崇备至,甚至可以说佩服得五体投地。米芾对大字《阴符经》极为称道膺服,其行书用笔灵动多变、锋出八面、爽利有力,不能不归结于受褚氏启发。他的小行书和小楷《向太后挽词》十有七八出于褚法。他的儿子米友仁同样也是如此赞美:“褚书在唐贤诸名世士书中最为秀颖,得羲之法最多者。真字有隶法,自成一家,非诸人可以比肩。”从那以后,十有八九的书家都从褚遂良书法中汲取营养,以求得书法三昧。

近代,学褚遂良一派而获得最高成就的当首推沈尹默了,他的楷书基本上得力于褚遂良的《孟法师碑》,只是少了些苍茫之感。当代书家潘伯鹰、徐无闻和沈觐寿等都是善褚书的高手,皆以《雁塔圣教序》为范,足见其影响之深。

沈尹默行书

熊秉明在《日记摘抄——关于罗丹》中引查德金(Zadkine)的话说:“……在雕刻里要把握的是‘精神结构(structure spirituelle)’,这是唯一的原则,其余则任凭你们创造……褚遂良提供给后人的,正是这样一种‘精神结构’,让学习他的人,从他那里拿走笔法、拿走笔意、拿走结构、拿走法度,然后从事自己的创造、改革、翻新……薛稷学他,瘦硬通神,跻身于‘唐四家’之列;薛曜学他,风骨棱棱,不仅作为一时的名手,而且开启了宋徽宗的瘦金体;颜真卿也学他,颜体楷书是建立在褚遂良楷书的基础之上的。”

褚遂良一生不愿耽于笔墨纸砚,苦役劳顿,做个书工。他的成就可以这样概括:个人永无满足,不断探索,褚遂良实际上是由隋至唐楷书演绎的缩影,他一生墨迹的变化见证了这一点。从中年到晚年,在书法实践中,不断地追求发展变化,表现了极大的创造精神。他广泛汲取了前人书法的优长,具有丰富的笔法,形成了独特的艺术风格。他既能吸收前人的精华,也能把握时代潮流,做到“古不乖时,今不同弊”。这使后代书家得到很大的启发和教益。

最后,引用《中国书法大系》中的一段文字对褚遂良书法艺术做一总结,作为进一步理解褚遂良书法艺术的参考:

褚遂良之书,有龙象之力而无剑拔弩张之态,容夷婉畅,清劲飘逸,不拘一体。其书服膺欧虞,祖述右军。而运笔分隶及用钟太傅之遗法。点画生动,笔趣洋溢,举体流畅,最富近代性。薛稷、张旭、真卿、东坡、徽宗、襄阳均受其影响。其姿态多样,《伊阙佛龛》的奇伟、《孟法师碑》的精严、《房梁公碑》的瘦劲、《倪宽传赞》的婉畅、《圣教序记》的道逸、《大字阴符》的飞扬、《文皇册》饶有情趣、《枯树赋》最具风华,烟霏雾结,似断还连,一钩一捺如用锥画沙,总之胜过天然,集前人书法之大成,不失本体,卓然自成风貌。古人称其古雅绝俗而又风流绰约,欧虞也折服,尚未能尽其态。