第九章 《倪宽赞》和《大字阴符经》赏析

还有两件墨迹也颇能体现褚遂良的优美风格。一是楷书《倪宽赞》。就文字内容来说,这是个讹传已久的名称,应该叫《汉书·公孙弘·卜式·倪宽传赞》。此墨迹传为褚遂良书,年月无考。此帖为白麻纸卷墨迹本,素笺乌丝栏墨迹书,纵25.6厘米,横576厘米。此卷墨迹原藏北京故宫,现藏台北故宫博物院。据《石渠宝笈》载:帖高7寸7分,横5尺2寸7分,字共50行,满行7字,末行3字,共345字。卷后有赵孟坚、邓文原、柳贯、杨士奇、钱溥等人跋记。钤有“杨士奇氏”“韩逢禧印”“陈定书印”“乾隆”“嘉庆”“宣统御览之宝”“梁清标印”等鉴藏印记。曾经为明杨士奇、韩贤良,清梁清标及清内府等收藏。此卷摹刻见于《郁冈斋帖》《滋蕙堂》《三希堂》等,《东图玄览编》《清河书画舫》《续书画题跋记》《珊瑚网》《平生壮观》等均有著录。北京故宫博物院、上海书画出版社《正书》有影印本。

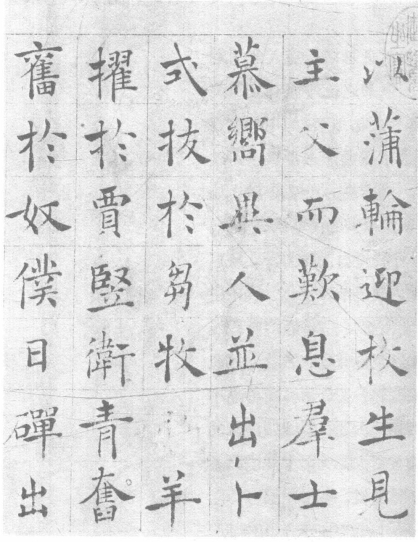

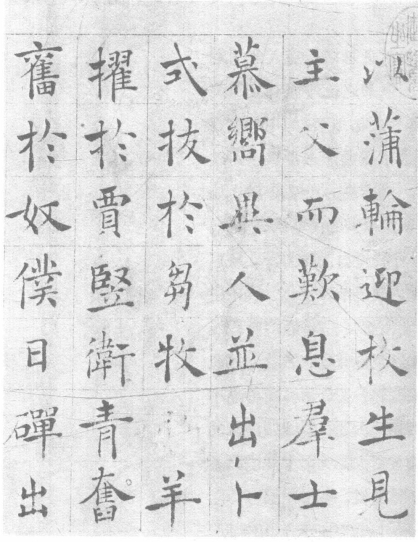

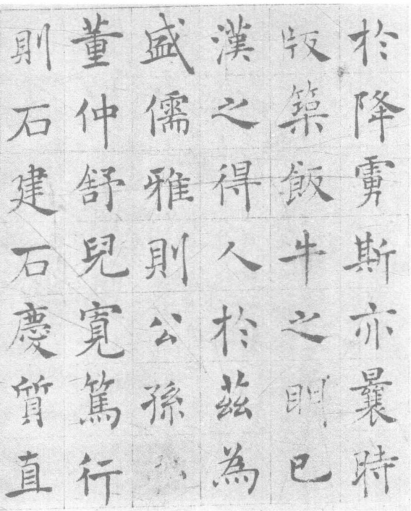

褚遂良《倪宽赞》(局部)

《倪宽赞》虽然肯定为褚书的人较多,但也有认为是宋人临本的。对它的作者是否为褚遂良持否定观点的主要有当代著名书画鉴定家徐邦达,元代柳贯也持怀疑态度。就书法艺术而言,此卷水平较高,秀美明净、平和优雅,用笔和结字都是褚法。但若与可靠的褚书各碑对比,便暴露出明显的缺陷,用笔变化不多,转折与收笔少方棱而呈圆势,结构过分平顺,缺少欹正相生之趣,因而不似褚书诸碑的峻拔精劲,丧失了初唐书法所存留的六朝古意。从文字内容上看,也有疑点。“曩时版筑饭牛之明已”的“明”应作“朋”。《汉书·公孙弘·卜式·倪宽传赞》并不是一篇生僻的文章,博涉文史的褚遂良奉敕书写而沿用俗本误作是不可能的。欧阳询主编的《艺文类聚》卷四五引作“朋”。帖尾署款“臣褚遂良书”,文中“旧”字误作“奋”字,“将相则张安世”句脱“则”字,侧书于“相”字下。“弘”字刮去,此由于宋之国讳,为宋人所刮,然唐太宗李世民和高宗李治之讳字不缺笔,故难断定为真迹。元柳贯跋云:“褚河南《倪宽赞》,正书,三百四十字,中刮去五字,宋国讳也。河南书岂待《赞》而显?子固所谓容夷婉畅者,殆得之矣。”可谓语简识卓,实际上指出了此卷为伪托褚书而艺术上确有成就。也有许多学者认为《倪宽赞》为褚遂良所书的墨迹,宋赵孟坚说是“河南晚年书”,明董其昌“确信为褚遂良书”,当代沈尹默认为非褚遂良不能等等。对唐太宗李世民之“民”字,以及唐高宗李治之“治”字,皆不避讳。陈垣《史讳举例》研究,唐代书法中避讳缺笔的,最早见于唐高宗乾封元年(666),时褚遂良已死去六七年。一些贞观年间名作也有不避讳的:褚遂良《孟法师碑》数处有“世”,欧阳询《虞恭公碑》《皇甫君碑》也数处有“民”“世”等。《旧唐书·太宗上》有记载:“依礼,二名不偏讳。近代已(以)来,两字兼避,废阙已多,率意而行。有违经典。其官号、人名、公私文籍,有‘世民’两字不连续者,并不须讳。”可见,唐太宗时期避讳仅及“世民”二字相连者,单独的“世”“民”均不避讳。从这个角度上来看,褚遂良不避皇帝名讳,是符合当时的常规的。就其笔法的精美性、褚法特点的精熟性、结构特点的时代性、阶段性,神采风韵的灵动性,隐约可见《雁塔圣教序》的艺术神貌等,很可能是比《雁塔圣教序》稍前的褚氏晚年作品,在褚遂良笔法系统完成之际的时代是很难由他人来产生此褚法真迹的。

组成《倪宽赞》最基本的艺术细胞就是富有变化内涵的,对欧、虞平和特征有很大发展的线条。这件墨迹用笔富于变化、气均力匀;在处处表现运锋着实的同时,也往往参用轻盈飘洒、灵活自然的笔墨。起笔轻捷、收笔沉着,主要笔画适当地伸展,给人以笔势翩翩、潇洒大方、平和优雅、神爽超迈的感觉。笔法瘦硬挺劲、结字宽博、章法疏朗、气息古雅。在横画上,褚遂良已经开启了颜真卿楷书的横画处理方式,即起笔颇重,再提笔轻过,然后结尾时又顿笔收锋:甚至他的钩也给了颜真卿以灵感,在稍稍一顿的瞬间,再轻轻提出。褚遂良总结了前人的运笔特点,大胆引进篆书之玉筋笔法,隶书之疏瘦而有波磔的西汉笔法及魏晋风骨神质,以其“外拓取姿”“中擫有法”的拓展舒畅的造势变化,造就了点画形态及联系,线条内涵,结势等变化的丰富多彩。褚遂良的用笔名言“如锥画沙”在此表现得相当深刻。初唐以前的用笔虽讲中锋,但笔道内涵走向单一、匀速少变,中锋主要为得力计,故点画虽饱满但显得有平和之态,线条内缺乏节律变化,线条内涵的造美功能还没有进行自觉开发,而《倪宽赞》通篇线条除均有立体感外,其细处如筋如脉灵性流动,其壮处如肌如腱雄强丰腴,转折之处亦如熔液凝转,置于形体内各显不同意象风韵,明显地体现出褚书的运笔内涵已对线条内涵的造美特质进行了自觉开发。颜真卿被后人称为能够变法出新貌,实际上,唐代楷书的变法始于褚遂良。

宋赵孟坚跋:“此《倪宽赞》与《房碑记序》用笔同,晚年书也。容夷婉畅,如得道之士,世尘不能一毫婴之。观之自鄙束缚于豪楮间耳。”赵孟頫亦说:“褚《倪宽赞》,容夷婉畅,如得道之士,世尘不能一毫婴之。观之自鄙束缚于毫楮间耳。”可见,“容夷婉畅”,是此帖的最大特色。

明人王偁《虚舟集》评此帖说:“其自书乃独得右军之微意,评者谓其字里金生,行间玉润,变化开合,一本右军。其诸帖中《西升经》是学《黄庭》,《度人经》学《洛神》,《阴符》学《画像》。《湖州独孤府君碑》《越州右军祠记》《同州雁塔两圣教序记》是其自家之法。世传《兰亭》诸本亦与率更不类,盖亦多出自家机轴故也。今永新文学邓仲经甫所藏《倪宽赞》正与《兰亭》《圣教序记》诸帖相似,笔意婉美,似瘠而腴,似柔而刚,至于三过三折之妙,时加之意,诚褚法也!”文中所谓“字里金生,行间玉润”,“三过三折之妙”,言简意赅地指出了优美的褚遂良书风。

明胡俨云:“河南博雅通识,工篆隶法则高古,今观褚公所书《倪宽赞》益信。”又云:“此书《倪宽赞》,瑶台青琐,春林、罗绮之喻不虚也。而刚方正直之气溢于翰墨之间,诚类其为人。千载之下,其流风余韵即此,可想见矣。”

明安世凤《墨林快事》云:“此《赞》用意细贴,运笔轻活,而一种老成犹自不可及,盖褚书中之最合作者。”

明王世贞评褚书曰:“一钩一捺有千钧之力,虽外拓取姿,而中擪有法。”由墨迹观之,尤为明显。作为初唐书法,不能不具时代的特征,或学钟繇之体而古雅,或师逸少之法而瘦劲。无怪苏轼说:“清远萧洒,微杂隶体。”胡广说:“观《倪宽赞》笔势翩翩,神爽超越,大胜《家侄帖》诸刻,诚可为希世之玩也。”吴宽也说:“书家谓作真字能寓篆隶法则高古,今观褚公所书《倪宽赞》益信。”

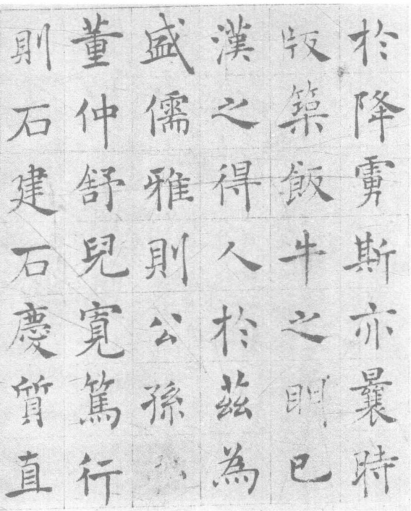

褚遂良《倪宽赞》(局部)

褚遂良《倪宽赞》(局部)

前人之述,虽然对其作为褚遂良真迹的可靠程度看法不一,但对其艺术价值和所表现出来的褚遂良风格,古往今来都是赞赏和肯定的。因而对于今人学习、临摹,从中吸收艺术营养,是有价值的,而且现代人正在学习、临摹之中。

从《倪宽赞》所透露的总体艺术风格讲,可以隐约体味到晋代姿仪雅丽的神韵,缥缈似仙的灵气造化,却又看到分明是从与晋代不同品格的唐代墨韵中飘逸出来,又似乎感觉到柔美中见刚韧气质的汉魏碑刻的底蕴,北碑的外强内刚却在褚书中被披上绮丽的外衣,又掩不住内刚的这种骨气,更明显地感受到隋代与欧、虞造型,以及严谨造势的绰影,却在这婀娜多姿的作品中另成一番天地;在纤细线条的流美中又似乎体味到篆隶玉筋的神韵在唐楷中油然波动。这种种艺术感受使人审美意识得到了升华,这是集众美于一身,融诸优于一体的“这一个”褚遂良的杰作。具体地讲,此帖的艺术特点有三个方面:

第一,境界古雅,容夷婉畅。此帖与《雁塔圣教序》在总体气息上和境界上有相同之处,清雅健丽、朗润流畅、笔势飞动、结体平整、不激不厉,一派晋人风韵。尤其能以细腻的笔法、平和的字形、似瘠而腴的线条,以及疏朗轻松的局部,呈现给人一种容夷婉畅的独特气息和韵致。在保持着高雅古典的气质中,显得十分华美而平易近人,可以说是极易为楷书初学者所钟爱,的确是适合初学者临习的一个规范。

第二,线条自然流畅,凝重而活泼。说此帖是褚遂良真迹,最典型的一点是其线条非常接近《雁塔圣教序》。《雁塔圣教序》最成功的一面,是以王羲之的行书笔法来写楷书,此帖亦然。此帖所有笔法都是完整的楷书,但同时又都有行书之笔意,其所有起笔处,除竖画保持较明显的逆入之外,其他笔画都是直接凌空入笔。除了长横和垂露有收笔之外,其他笔画都是自然出锋。这都是典型的行书笔法。这样一来,才使得楷书有了笔性,有了生命的意味,有了神采。由于此帖是墨迹,比较完整地展示出其线条的速度变化和自然灵动的特色,又让我们完整地体验和看到其线条的凝重之感,确如前人所述“似瘦硬而实腴润”。其横折钩的凝厚与撇画、短横的轻活飞动,相辅相成地构建出其高古典雅的境界。其用笔的简约、直接和走笔过程的一目了然,对我们认识、理解并临摹、掌握,具有明显的引导作用。从这一点说,也是初学者临摹学习起来比较容易的。

第三,结体方正、平中求奇。此帖结体上取长方形,这一点与《雁塔圣教序》有很大的区别。从褚遂良的书法历程看,在结体上更接近其《孟法师碑》。如果此碑是真迹的话,应该是在《孟法师碑》之后的作品。我们不难看出其结体仍然受到欧阳询较多的影响,基本上呈长方形。但其可贵之处在于平整之中求变化:一是靠线条的粗细对比求变化,使得每个字方正而不呆板,比如其横画,尤其短横,还有撇画,轻细而飞动,字中竖画、点画、捺画则凝厚含蓄,从而大大加强了整体的对比因素,增加了灵动感和丰富性;二是靠呼应求变化。有许多字的点画呼应最为明显,甚至有的点画之间有了轻松的映带。再加上一些收放的变化,造就了方正中的灵动和神采飞扬的形象。

但是此帖与《雁塔圣教序》相比也有明显的不足,其一是结体的长方形限制了其舒展和飘逸;其二是有不少笔画,特别是竖画和竖钩多有雷同。

《倪宽赞》释文:

褚遂良《倪宽赞》(局部)

汉兴六十余载,海内艾安,府库充实。而四夷未宾,制度多阙。上方欲用文武,求之如弗及。始以蒲轮迎枚生,见主父而叹息。群士慕向,异人并出。卜式拔于刍牧,弘羊擢于贾竖,卫青奋于奴仆,日磾出于降虏,斯亦曩时版筑饭牛之明已。汉之得人,于兹为盛。儒雅则公孙弘、董仲舒、倪宽,笃行则石建、石庆,质直则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑当时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,滑稽则东方朔、枚皋,应对则严助、朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍玄(去)病,受遗则霍光、金日磾,其余不可胜纪。是以兴造功业,制度遗文,后世莫及。孝宣承统,纂修洪业,亦讲论六艺,招选茂异,而萧望之、梁丘贺、夏侯胜、韦弘成、严彭祖、尹更始以儒术进,刘向、王褒以文章显,将相则张安世、赵充国、魏相、丙吉、于定国、杜延年,治民则黄霸、王成、龚遂、郑弘、召信臣、韩延寿、尹翁归、赵广汉、严延年、张敞之属,皆有功迹见述于世,参其名臣亦其次也。臣褚遂良书。

另一件是《大字阴符经》,传为褚遂良书。正书,纸本墨迹。凡13开,页5行,共96行,计461字。每半开24厘米×19厘米。台北故宫博物院藏。据说褚遂良奉旨书写《阴符经》,有一百九十卷之多。除《小字阴符经》(刻帖)之外,就是这一弥足珍贵的纸本墨迹了。是册前有叶公超题识,李思、罗绍威鉴定,奉敕题识。在帖的背面,有南唐升元四年(940)邵周重装题识、王镕复校题字。从这点上来说,它至少在南唐以前就存在了。还有李惠、罗绍威、苏耆、徐倬、姜宸英等观款,杨无咎、夏原吉、宋荦、魏家枢、高咏、沈尹默等跋。上面钤有“建业文房之印”“番禺叶公超所藏”“河东南路转运使印”等鉴藏印。

褚遂良是在唐永徽五年(654)奉旨书写《阴符经》的,三百多年后,有一份入五代后梁内府。梁末散入民间,为南唐李曰弁所得。二十年后又入民间,北宋大中祥符前为武阳李氏所得。其子孙不能守,转售西京邵氏。兵燹之余,杳无声闻,不知几易其主。明永乐时为资善大夫、户部尚书夏原吉之伯舅颍川郡公所有。清初又为绵津山人宋荦所得。后入内府,成为清宫廷藏物。再后为叶公超所藏,叶氏云:“此帖为先叔遐庵公旧藏,抗战胜利后付余庋藏。……以草书入楷,兼含篆隶,褚书中所罕见者也。”中华人民共和国成立前夕,被蒋介石运往台湾,藏于台北故宫博物院。这是褚书大楷《阴符经》的流传情况。

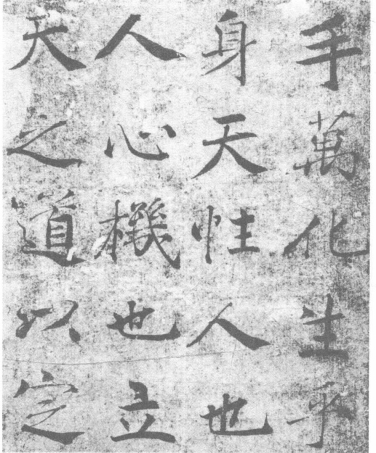

褚遂良《大字阴符经》(局部)

此帖在真伪问题上说法不一,但前人评价非常高,认为褚法的全部特点都在此帖中表现出来。认为它是伪作的人,其佐证之一是褚遂良署款为“起居郎臣褚遂良”就露出了破绽。作伪者只知道褚遂良做过起居郎的官,却不懂得褚遂良的书法风格有一个发展过程。做起居郎时的褚遂良的书法面目是《伊阙佛龛碑》那样,而作伪者学的乃是晚年的《雁塔圣教序》一类,一个大书法家的风格不是一成不变的,也不是一蹴而就的。也就是说,在落款中有“起居郎”字样,褚遂良任起居郎在贞观十年,即六三六年,大字《阴符经》书写时间和《伊阙佛龛碑》大体相同或略早。《阴符经》笔势更加强烈,笔画间连绵牵丝呼应比比皆是。朱和羹《临池心解》说:“褚登善《阴符经》参以《急就》,以楷法行之,遂为千古绝作,其后无闻焉。”对照《阴符经》和《伊阙佛龛碑》,有很明显的差别,故有论者言《阴符经》的真实性要大打折扣。因为那时褚遂良的书风应该是《伊阙佛龛铭》一路的,而不是晚年《雁塔圣教序》式的。作伪者只知道褚遂良做过“起居郎”而不知其他。在《雁塔圣教序》中,褚遂良明明写着“尚书右仆射、上柱国、河南郡开国公”这样一系列官衔,作伪者为什么偏要署“起居郎”呢?

褚遂良《大字阴符经》(局部)

认为它是伪作的人,其佐证之二是卷末题跋者十余人,有唐末五代的罗绍威、邵周、王镕,北宋的苏耆,南宋的杨无咎,明代的夏原吉,清朝的宋荦、徐倬、高咏、姜宸英、魏家枢、施闰章等。大半是见于史传的人物。这样,恰与作伪者的愿望相反而益证其伪。例如,卷前后都有南唐的“建业文房之印”,与《怀素自叙帖真迹》上所钤的真印不符,显然是拙劣的仿刻。又南唐的题识五行“升元四年二月十二日文房副使银青光禄大夫兼御史中丞臣邵周重装,崇英殿副使知崇英院事兼文房官检校工部尚书臣王镕覆校进”。这段题识,除了“十二日”的“十二”和末尾“镕覆校进”四个字外,与《怀素自叙帖真迹》卷后南唐题识完全相同,而问题恰好就出在末尾多出的四个字上。在《怀素自叙帖真迹》中,“……检校工部尚书臣王”以下的字迹已损坏不可见。高士奇跋中说这个“王”是王绍颜,当是南唐人,此人与南唐初宰相宋齐丘同时,曾奉旨书宋齐丘《登金陵凤凰台诗》,见周在浚撰《南唐书注》卷四。可是翻遍有关南唐的史书,根本找不到此卷中的“检校工部尚书王镕”。这个王镕似乎也并非纯属捏造,有个与梁太祖朱温结了亲家的王镕,在唐僖宗中和三年(883),“军中推为留后,授检校工部尚书”(见《新唐书》卷二一一,《王廷凑传附王镕》)。尽管官名衔名都对,但与南唐升元四年(940),相距五十几年,真是风马牛不相及。自以为有知的作伪者所得的结果,仍与愚蠢无知者相同。

认为它是伪作的人,其佐证之三是《大字阴符经》为册页形式,前后余纸各预留一页,以供后人题识,应无此理;册前五代李愚、罗绍威题识语,尤为无稽;盖书迹前之题识,宋以前尚无此风。又帖中剪接之处,历历可数,书误剪换,理之必然,然而褚遂良岂如此哉?

许多人还从书体方面对《大字阴符经》的作者提出了质疑。李郁周认为,综观《大字阴符经》书体,其用笔之藏露、逆顺、方圆,运笔之提按、转折、迟速,笔画之粗细、长短、曲直、断连,间架之宽窄、疏密,结构之斜正、向背、高低、覆承、避让,气局之开阖,意态之敛舒,不仅与褚书《伊阙佛龛碑》《孟法师碑》不同,与《房玄龄碑》《雁塔圣教序》相较,绝非同一人手笔;其行草笔意,更与行书《枯树赋》不可同日而语。盖两种字如两个人,举手投足,神态各异,面貌容或相似,细审动作习惯,绝不相同。以《大字阴符经》与《伊阙》《雁塔》并论,不能服人。于大成以为,《大字阴符经》以行草笔意为之,连笔带画甚多,非唐楷法度。沈尚贤亦以为《大字阴符经》笔法、墨法、字法均非褚书本色。

认为它是真迹的人则以为,褚书的全部特色都体现在其中,同时也最能代表褚遂良的风格。沈尹默便力主其真,他的《跋褚登善书〈阴符经〉真迹》以及《再跋褚书大字〈阴符经〉》两文中,则将时间限定为贞观十年(636)至十五年(641)之间:“其字体笔势亦与《伊阙》为近。《伊阙》既经镌刻摹拓,笔画遂益峻整,少飞翔之致,杂有刀痕,故而褚公楷书真迹传世者,惟此与《倪宽赞》两种。”的确,从字势扁平开阔上来说,《大字阴符经》与《伊阙佛龛铭》有着极为相同的地方;更重要的在于,石刻书法从来就与墨迹书法有着不同的地方。王壮为以为《大字阴符经》与《雁塔圣教序》意态完全相合之字甚多,其奇肆飞动、神势飘扬之处,唯《雁塔圣教序》能传之。

对于《大字阴符经》来说,仍然真伪难辨:一方面,世称《大字阴符经》为赝作;而另一方面,则又确信它的确代表了褚遂良的书风!如果不是褚遂良的作品,那又是谁的呢?谁又能有如此高超的艺术水平?但伪作非劣作,米芾生前就极为推崇该帖,引以为范,受益匪浅。最重要的是,《阴符经》可以体现出褚遂良的艺术水平,抑或是同时代学褚高手的仿摹之作。

我们以今人的眼光考察褚遂良所有可靠的书法作品,并对照《阴符经》,实事求是地讲,此帖确有褚遂良代表性风格。

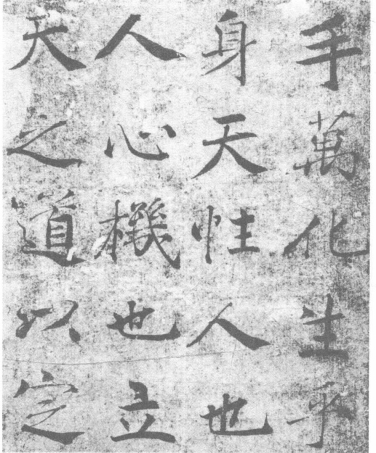

第一,结体方正,变化莫测。此帖结体更接近《雁塔圣教序》,方正开张而大气,同时在开合、欹侧、轻重、疾缓、呼应上极尽变化之能事,谓其不可端倪似不为过。

第二,书写性强,一派天机。此帖与褚遂良所有楷书作品比较,甚至比《雁塔圣教序》都更加自然流畅。尤其是书写性这一书法本体的核心要素,体现得淋漓尽致。总体上看,不拘小节、不饰雕琢,任情恣性,时而如立、时而如行,甚至时而如跑。笔画与笔画之间、字与字之间、行与行之间有排斥有吸引,有轻熟有生硬,有排列有顾盼,总之它就是一个宇宙,是一个大千世界,一派天然、一派天机。观之每每令人激动。

第三,以行入楷,跌宕多姿。此帖作为楷书,将行书笔法运用到了极致,甚至表现了许多草书的意韵。如果说《倪宽赞》还有部分笔画保留了逆入的笔法的话,则在《阴符经》中基本都是直入直出的行书用笔了。最有代表性的是竖画起笔,在《倪宽赞》中大都是欲下先上的藏锋之圆厚,而此帖中则大多是直接下按便走笔下行了,如“神、生、其、郎”等。如果说元代赵孟頫忝列中国四大楷书家行列,是以行书入楷为特点的话,则可以说《阴符经》是赵之始祖,或者说在唐代褚遂良就开启了这一重大课题。更有甚者是作者把明显的草书笔意融进了楷书,如“机、迅、扵、推、胜、思”等。从而使楷书自此平添了许多跌宕,生出了千姿百态,也从而使楷书具备了撩拨人心、令人感动不已的功能。

褚遂良《大字阴符经》(局部)

褚遂良《大字阴符经》(局部)

此外,此帖不但具备了褚体楷书的特点,还与“唐人写经”极其相似,行笔起落多参以写经笔法,写得自然古朴。宋人杨无咎跋云:“草书之法,千变万化,妙理无穷。今于褚中令楷书见之。或评之云:笔力雄赡,气势古淡,皆言中其一。”草书的笔势竟能于楷书中毕现无遗,这是何等神奇的手法!如果细看,可以发现它没有一笔是直的,而是曲的;没有一笔是像欧阳询或虞世南那样保持着每一笔画的平直与匀净,而是偃仰起伏、轻重缓急,极尽变化之能事。从笔法上来看,萧散而恬淡,不衫不履中尤见性情的流露,可谓极尽风流。

当然,平下心来细细揣摩,与《雁塔圣教序》相比,作为楷书,此帖确有粗服乱头之感,缺乏细腻而显得不完美。有一些字如“静、圣、性、宿”等,在结体上尚显得生硬而缺乏和谐之美。这或许恰恰是学书者所需特别注意和警惕的问题。

《阴符经》为谁所著,众说纷纭,世传黄帝所撰。据清嘉庆三年(1798)悟元子刘一明《阴符经注》称:“阴者,暗也,默也,人莫能见,莫能知,而已独见独知之谓。符者,契也,两而相合,彼此如一之谓。经者,径也,道也,常也,常行之道,经久不易之谓。上、中、下三篇,即是申明阴、符、经三字。……会得了阴、符、经三字,则三篇大意可推而知矣。”

总之,从笔法与体势上来说,褚遂良是直接承继晋人风度的;或者说,他在同时代人之中,是最深刻地理解晋人韵致的书家,并将这种风韵表现在自己的书作之中。他既是初唐楷书风格的创造者,同时也是晋人书风的继承者。在他之后,人们便走向了另一种书风,尽管魏晋人的风度仍然是人们所追慕的对象。

《阴符经》释文:

上篇

观天之道,执天之行,尽矣。

故天有五贼,见之者昌;五贼在心,施行于天;宇宙在乎手,万化生乎身。

天性,人也;人心,机也;立天之道,以定人也。

天发杀机,移星易宿;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地反覆;天人合发,万化定基。

性有巧拙,可以伏藏;九窍之邪,在乎三要,可以动静。

火生于木,祸发必克;奸生于国,时动必溃;知之修炼,谓之圣人。

中篇

天生天杀,道之理也。天地,万物之盗;万物,人之盗;人,万物之盗。三盗既宜,三才既安,故曰:食其时,百骸理,动其机,万化安。

人知其神而神,不知不神之所以神也。

日月有数,小大有定,圣功生焉,神明出焉,其盗机也,天下莫能见,莫能知。君子得之固躬,穷人得之轻命。

下篇

督者善听,聋者善视;绝利一源,用师十倍;三返昼夜,用师万倍;心生于物,死于物,机在目。

天之无恩而大恩生,迅雷烈风莫不蠢然;至乐性余,至静性廉。

天之至私,用之至公,禽之制在气。生者死之根,死者生之根。恩生于害,害生于恩,愚人以天地文理圣,我以时物文理哲。人以愚虞圣,我以不愚虞圣;人以期其圣,我以不期其圣。沉水入火,自取灭亡。

自然之道静,故天地万物生。天地之道浸,故阴阳胜,阴阳相推而变化顺矣。

是故圣人知自然之道不可违,因而制之。

至静之道,律历所不能契;爰有奇器,是生万象;八卦甲子,神机鬼藏。阴阳相胜之术,昭昭乎尽乎象矣。

起居郎臣遂良奉敕书