第七章 《房玄龄碑》赏析

自贞观十二年(638),褚遂良迁为侍书以后,曾为唐太宗鉴定王羲之师法真迹,这样,他比任何书家更容易更广泛地接触到“二王”以及前人的名迹,更便于学到王羲之的神髓,有着得天独厚的优越性。这些书迹大都属于南派的书简之作(又称为帖),与他前期所作的“铭石之书”(又称为碑)在使用上属于两种不同的书风和书写形式。前者强调的是笔墨情趣和韵律感,具有很大的随意性;后者注重于平实端严,便于深刻,具有严肃的主题;其功用不同,艺术表现形式与作风也就自然各异。加上史陵的“疏瘦”和唐太宗对王羲之的极力推崇,均对褚遂良晚年书风的形成产生了极为深刻的影响。在他身上,我们可以清晰地看到,初唐书法由陈、隋遗风到对王羲之书法的继承,最终走向个性化的发展道路,其在继承上的广度和深度,在唐代书家中是屈指可数的。从他早期的两件作品上看,他基本是沿着陈、隋以来的“铭石之书”的旧格,写得平和稳健,追求的是骨法用笔的充实感和实在感,并以力取横势的隶书作风展示了与前人继承和发展的关系。也只有达到了这一点,褚遂良才有可能在其晚年表现出属于自己的艺术风格。最终,褚遂良以其独特的审美观和艺术风采,将这种强烈的笔墨情趣、左右映带的书简之风,淋漓尽致地表现在“铭石之书”上,给人以全新的艺术感受,这是褚遂良晚年书法的最大特点。楷书到了他的手里,才真正第一次使碑与帖得到了完美的融合,吟成了千古绝唱,由此开创了一个时代。

晚年的褚遂良,在书法上达到了一个至为高超的美的境界。如果把欧阳询、虞世南的楷书作品和褚遂良的作品放在一起,我们会明显地看到一种风格上的转变。显然是对笔法的追求,造成了这种转变。书法中楷书之有笔意的表现,当以褚遂良为最高。如果说,北碑体现了一种骨气之美,欧书体现出一种法度森严的理性之美,虞书体现的是一种温文尔雅的内敛之美的话,那么褚书则是体现了笔意丰盈的华彩之美。在欧阳询或虞世南那里,线条与笔法是为塑造字形服务的。而褚遂良则不然,他是一位具有唯美气息的大师,他对每一笔画,每一根线条,每一个点与转折的理解和处理,似乎都超出了字形以外,看来好像具有一种脱离了形体的独立意义,使点线变为一种抽象的美。

由欧阳询等人建立起来的严谨的楷书结构,在褚遂良的笔下,已经开始松动。这种松动并不是由于他功力不够,或者别的什么,而是他知道如何运用结构的疏密、用笔的疾缓来表现流动不居的情感。倘若我们将欧阳询推举为“结构大师”的话,褚遂良则是“线条大师”。清王世贞说:“评书者谓河南如瑶台婵娟,不胜罗绮,第状其美丽之态耳。不知其一钩一捺有千钧之力,虽外拓取姿,而中擫有法。”亦把褚书之美归之于线条的功力。褚遂良何以称为“线条大师”?这是因为褚书的“锥画沙”的起伏运笔是伴随着运笔的速度变化、点画形态的势向变化、节律变化、笔力的顺逆运行变化、笔道的粗细和正侧力势变化、笔触及其行笔中变化以及行间气势变化而进行的,使得“锥画沙”的运笔渗入了极为丰富的内涵,这样,褚遂良的线条就具有了丰富的造美功能。褚遂良的线条充满生命,书家的生命意识也融入结构之中,而明显地体现了中国艺术美学中一个重要的审美范畴:飞动之美。

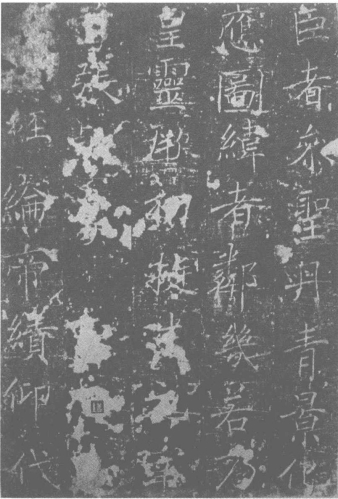

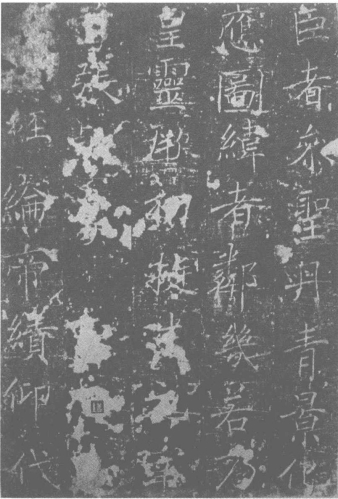

褚遂良《房玄龄碑》(局部)

褚遂良《房玄龄碑》(局部)

这种飞动之美来自于何处?显然,褚遂良比起欧阳询或虞世南都更富于艺术天赋,也就是说,在他的艺术化了的性格之中,更有一种智慧的流露。袁中道在《珂雪斋集》卷一《刘玄度集句诗序》中说:“凡慧则流,流极而趣生焉。天下之趣,未有不自慧生也,山之玲珑而多态,水之涟漪而多姿,花之生动而多致,此皆天地间一种慧黠之气所成,故倍为人所珍玩。”在褚遂良的书法中,的确可以见到这样一种由“慧黠”而带出的流动之美和舞蹈之美。他在用笔时就像舞蹈家灵敏无比的脚尖,纵横自如、卷舒自如。在轻灵飞动的连续动作中,完成一个又一个美的造型。在褚遂良那细劲、遒婉的线条中,有一种神融笔畅似的适意,悠悠地流动于指腕之间,落实在点画之间,从而体现作者刚正、耿直的性格和满腹经纶的学识修养。

蔡希综《法书论》对褚遂良的用笔做了如下的比喻:

仆尝闻褚河南用笔如印印泥,思其所以,久不悟。后因阅江岛平沙细地,令人欲书,复偶一利锋,便取书之,险劲明丽,天然媚好,方悟前志,此盖草、正用笔,悉欲令笔锋透过纸背,用笔如画沙印泥,则成功极致,自然其迹,可得齐于古人。

这种明净媚好却又沉着飞动,正是褚遂良用笔的最大特色。

随着人生阅历的丰富以及艺术个性和情感的变化,褚遂良最终抛弃了早期的那种风格,创造了一种更新、更令人振奋的艺术风格,《房玄龄碑》和《雁塔圣教序》的诞生,就是这一优美风格成熟的标志。

《房玄龄碑》,又称《赠太尉房玄龄碑》《房梁公碑》《太尉梁文昭公房玄龄碑》,全称《大唐故尚书左仆射司空太子太傅上柱国赠太尉并州都督梁文昭房公之碑》。此碑由唐高宗李治撰文,褚遂良书,永徽三年(652)七月立,碑连额高1丈2尺9寸,广5尺,36行,行约81字,原碑额阳文篆书“大唐故左仆射上柱国太尉梁文昭公碑”4行16字。连首385厘米×136厘米。此碑现在陕西礼泉昭陵,但磨泐严重,碑文2000余字,今仅存300余字。立碑年月与撰书衔名,在北宋已损坏。欧阳修的《集古录》判断该碑虽然欠缺,也不见书者和撰文者的名字,但从字体上看出自褚遂良之手。赵明诚的《金石录》卷二十四:“右唐房玄龄碑,文字磨灭断续,不可考究。惟其姓名仅存其后,题‘修国史河南公’,而名姓残缺者褚遂良也。”王昶考定此碑立于永徽三年。房玄龄死于贞观二十二年(648)七月,而贞观只有二十三年,所以也有人认为此碑当立于公元648—649年之间。

从碑文“今上……仍特降旨,许为制碑”可知,此碑是皇上批准同意立的,此碑原在陕西礼泉县昭陵乡刘东村东北处房玄龄墓前,为昭陵陪葬墓碑之一。自唐末宋元明至清末期,昭陵各碑在郊野农田,官府派人拓碑,多踩毁庄稼,故乡人把字凿毁,避免再拓;亦有拓碑者,为了使自己拓本居奇,拓后毁碑。因此,昭陵各碑大都凿毁。现存最旧拓本为宋贾似道藏本,亦为残本,为“临川四宝”之一,笔迹清晰的字有八百多个,后归成亲王并跋,清末归李在铦,民国初在赵尔巽家,民国流入日本,为中村不折氏收藏,也有说在川江落水。原宋本装裱烧毁又重装,传有印本。此拓本较清拓本少凿损三十个字,字口清晰,多显枯笔。

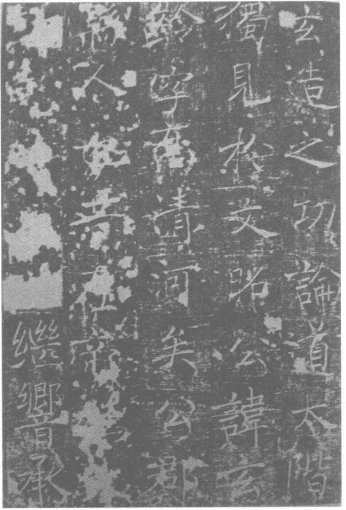

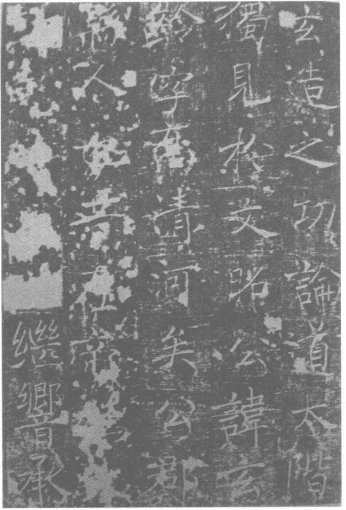

褚遂良《房玄龄碑》(局部)

北京图书馆藏有明拓本,凡17开,每半开3行,行6字,每半开19.5厘米×10厘米。第四行“继”字上半稍损,第五行“都督”二字、第七行“从宾”之“从”字、第十一行“元帅”之“帅”字、第十四行“恩俄”二字、第十五行“御历”之“历”字、第十七行“射当”之“射”字皆未损。有题签“褚书房梁公碑、明拓本、固始张氏所收”,系张仁辅旧藏,尾附赵世骏题跋及印三方。

《房玄龄碑》写于《雁塔圣教序》前一年,所以和《雁塔圣教序》的书风相当接近,渐趋形成个人的风格与面貌,只是笔画线条较细瘦,细如游丝,劲若弯铁,可与《雁塔圣教序》媲美。与《雁塔圣教序》不同之处在于,笔画粗细变化较少而锋芒显露,劲多于逸,但刚劲灵飞的动态特色已显现出来了,而《雁塔圣教序》则是逸多于劲,多一种温婉,但各自有其妙处。这时的褚遂良书风已经明显地发生了变化,不仅与《伊阙佛龛碑》不同,就是与《孟法师碑》也大不一样。在书风上,此碑横画竖画均像百年的古藤,直中有曲,撇带钩,钩更强钩。戈钩如百钧的强弩,转折如壮士弯臂,骨动筋摇,笔锋随意。最明显的是横画已有左低右高的俯仰,竖画的努笔也明显地有向内凹而呈背势;隶书似的捺脚仍然存在,却增加了行书用笔,字势显得极为活泼。褚遂良的碑刻从这个时期开始,已经脱离了欧、虞的风范,树立了自己独特的书风,其书法中特有的婉媚多姿在此时已经定型,并进一步走向成熟,便是以此碑为标志的。

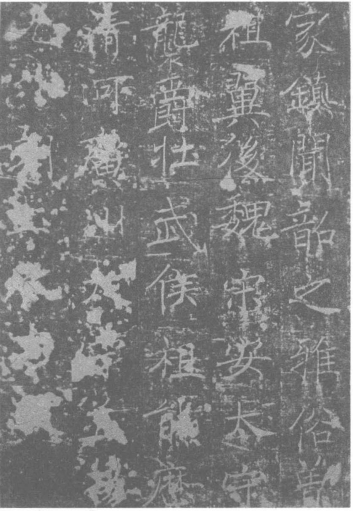

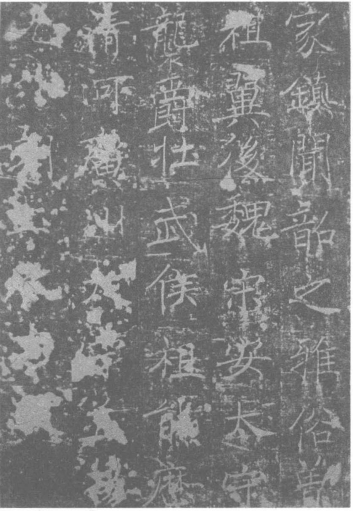

褚遂良《房玄龄碑》(局部)

虽然大多数人认为《房玄龄碑》为褚遂良书中杰作,其书酷似《雁塔圣教序》,笔画瘦劲,韵格超绝。《清郭尚先芳坚馆题跋》评此帖用笔:“飞动沉着,看似离纸一寸,实乃入木七分,而此碑构法尤精熟。”“中书令此最明丽,而骨法却遒峻。”但对此,前人也有不同的看法,如清杨守敬《平碑记》:“与《雁塔圣教序》相似而不及其厚重。”窦臮《述书赋》中说褚遂良的书法“浇漓后学”殆谓此等,然瘦劲异常,终不失大家风范。清梁巘《名人书画论》说:“褚河南《房玄龄碑》字不如《雁塔圣教序》之清逸骀宕。”然而,反过来看,少一分姿媚却多一分拙朴,因此,《房玄龄碑》又有“褚书中第一”之称。梁章钜评此碑“古穆”在《雁塔圣教序》之上。按常理,此碑为已故丞相房玄龄所书,有一个严肃的主题,该写成早年两碑“铭石之书”。写成了现在样子,结果却诞生了千古杰作,这实在是一个创举。从主观上看,褚遂良曾深受史陵的影响,但史陵的字今已不存,其书风应接近于《龙藏寺碑》。再向更远追溯,则与汉《礼器碑》为一脉,均属于疏瘦刚劲的一路。如将《龙藏寺碑》写得流畅一点,华丽一点,就是褚遂良这一书风,只是前者为古质,后者为今妍。在书势上,这三碑均取横势,捺法均与隶书相通,尤其是与《礼器碑》相似,捺法的节奏和轻重均表现得比较夸张,起到了一个支撑全体和“峻拔一角”的作用。故从传统的书学上讲,学褚遂良晚年书,《礼器碑》是必学的,所谓“旁参汉魏,以强筋骨”。薛曜学的虽是褚遂良,然筋骨太露,已失丰润之姿而无肌肤之丽,实开了柳公权和宋徽宗的先河。加上在书写时,褚遂良更多地沉浸在叙述房玄龄一生忠烈的文辞中,忘乎于笔墨之工拙,任情恣性,笔势更为豪放,无拘无束。值得注意的是,宋拓孤本虽仅存八百余字,但明显有枯笔迹象的竟达四十余处,这在楷书的碑文中绝无仅有。笔画虽如游丝,但清雅劲峻,如铁线老藤,毫芒转折,曲尽其妙;又如春蚕吐丝,文章俱在。纵横牵制,八面生势,点画之间,充盈了一种刚正不阿的性格。但他的挺健并非直来直往,而是笔笔三过,呈现出丰富多彩的曲线之美,尤其是横、竖、钩、折,时时有温婉玉润、美丽多方的灵秀之气,有美人婵娟,铅华绰约之称。结体宽绰雅逸,朗洁清丽,如琴韵妙响于空林,余音袅袅,使人赏心悦目,表现出一代忠烈之臣温文尔雅的另一面情愫。

碑主房玄龄,齐州(济南市)临淄人,为唐初名相。李世民自太原入关中,房玄龄就成为李世民亲信,曾参与“玄武门之变”,帮助李世民夺得帝位。李世民即位后,房玄龄长期为宰相之首,有关重大决策,他都是重要谋划者和执行者,与杜如晦并称“房谋杜断”,为实现贞观之治做出了具有决定性的贡献。褚遂良非常敬重房玄龄,曾有一次房玄龄微遣归第,身为黄门侍郎的褚遂良上疏说:“君为元首,臣号股肱,龙跃云兴,不啸而集,苟有时来,千年朝暮。陛下昔在布衣,心怀拯溺,手提轻剑,仗义而起。平诸寇乱,皆自神功,文经之助,颇由辅翼。为臣之勤,玄龄为最。”给予房玄龄非常高的评价。房玄龄是褚遂良的恩公,为褚遂良所敬慕和爱戴,褚遂良奉敕制碑,表达了他对房玄龄的深深悼念。他以满腔虔诚和心血,追忆房玄龄,缅怀贞观之治,书写出了自己独特的内刚外柔的风貌。

从永徽元年(650)褚遂良被贬同州(今陕西大荔县),至永徽三年(652)被召回,同年书《房玄龄碑》,褚遂良的心情是复杂的,甚至是百感交集的。一方面,这时褚遂良在政治上达到了人生的顶峰,这一时期他的心情是最为放松、最为舒畅和愉快的。另一方面,因为褚遂良与房玄龄同在太宗朝共事多年,而且多方面得到了房玄龄的关照和眷顾,而今太宗不在了,房玄龄也不在了,自己被贬而又召回,成为孤身寂寞之人。所以,与前期所书的《伊阙佛龛碑》《孟法师碑》的情景大不相同,他对生命的理解,对世态的认识也大不相同。对人生的感悟,必将带来他对书法的变革,对人生认识的成熟,以及艺术风格的成熟。所以这时褚遂良能创作出《房玄龄碑》这样的杰作,这也许是大家公认《房玄龄碑》是褚遂良书法成熟之标志之关键所在吧。

《房玄龄碑》释文:

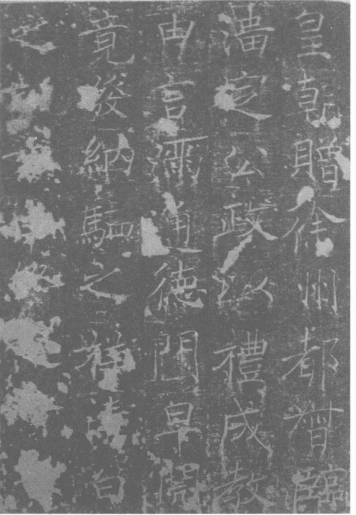

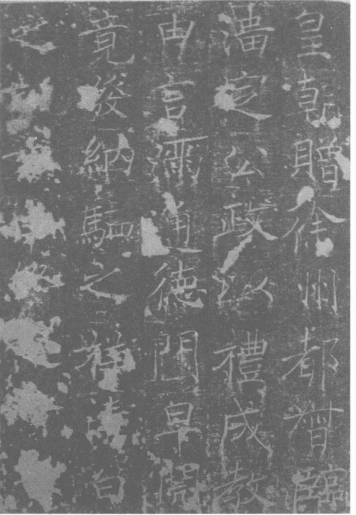

褚遂良《房玄龄碑》(局部)

……□□盖闻翊亮/天仪处师臣者/参圣丹青景化……说华灵诞震台/岳资神齐光合/峻□我天纲圣……□欝掞词雕焕/始发如纶俄成/壮观琁□总务……□□□门当鲁/馆邸照姫车卜/居□俭□□□……