第六章 学习和研究王羲之

唐代书法的风格变化与兴盛是与国君李世民的嗜好分不开的。张彦远在《法书要录》中就记载了李世民的一桩趣事:贞观十八年(644),太宗召三品以上官员,赐宴于玄武门。太宗乘兴取笔作飞白书。众臣也乘着酒兴从太宗的手中竞相争夺。散骑常侍刘泊竟登上龙床,把太宗的手抓住得到了这件书法作品。这样的举动显然把众人吓坏了,同时也因为有妒忌之心,众臣一齐跪下请求按照法律将刘泊处斩。太宗却笑着说:“昔闻婕好辞辇,今见常侍登床。”竟这样轻易地赦免了刘泊的罪过。在这样热爱书法的氛围之中,无疑会产生众多伟大的书法家。

唐太宗不仅是一位深谋远虑的政治家,而且是一名卓越的诗人和书法家,他对文学艺术和书法理论都有着十分深刻的见解。在书法家中,他对王羲之特别欣赏,在《晋书》中,李世民对王羲之的书法这样赞美道:“所以详察古今,研精篆素,尽善尽美,其必王逸少乎?观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。玩之不觉为倦,览之莫识其端。心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!”作为《晋书》主编之一的褚遂良,对这一赞语肯定有刻骨铭心的印象。尤其是后面的几句“状若断而还连”云云,不就是晚年褚遂良的书法风格的重要特色么?对李世民怀有深厚感情的褚遂良,毕生都在追求着与实践着这一点。

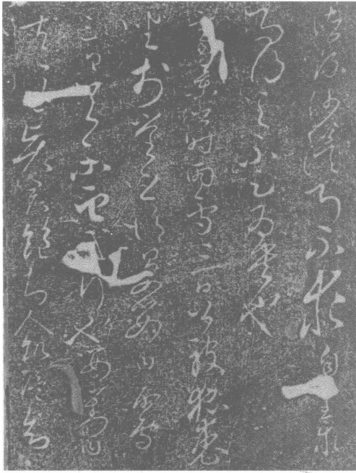

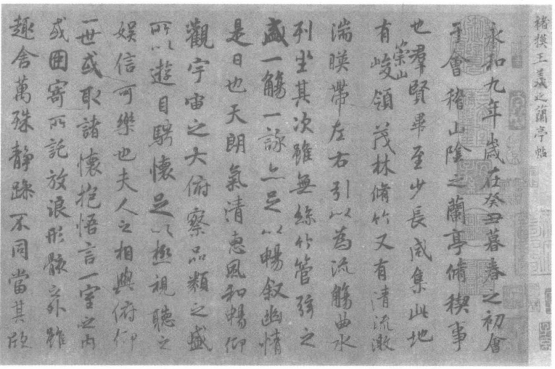

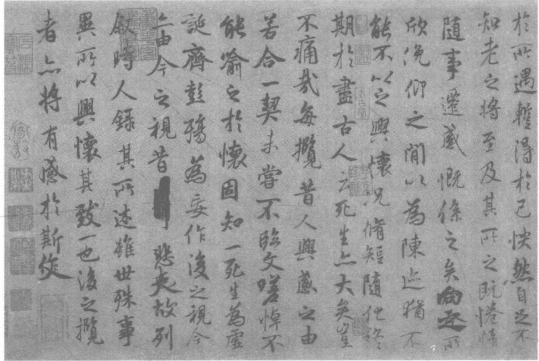

李世民《屏风帖》(局部)

唐太宗批评钟繇“古而不今”“长而逾制”的书体,不满王献之“疏瘦”“拘束”的字势和萧子云无“筋”、无“骨”“无丈夫气”的风韵,而极力赞赏王羲之“烟霏露结”(笔)、“凤翥龙蟠”(势)的书法,既与当时流行的文学思潮相一致,也和他平日的书法语言相贯通。《唐朝叙书录》引述唐太宗论书语一则,他说:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟求其骨力。及得其骨力而形势自生耳,吾之所为,皆先作意,是以果能成也。”骨的本义为骨骼,文学批评引申为作品的理论和笔力,所谓“结言端真,则文骨生焉”“练于骨者,析辞必深”(刘勰《文心雕龙·风骨》)。在书法艺术中,骨就是笔致,即遒劲的笔力和雅正的气质。当时托名为卫铄之“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病”(《书法要录》卷一,《晋卫夫人笔阵图》),即是说此。唐太宗号称学逸少书法,“心摹手追,此人而已”。观此,则可知其为求其骨力,而非取其形势。中原古法拘谨拙陋,多重气质;江左笔札,疏放妍妙,独贵清绮。隋时南北流风渐趋融合,然而萌而未融,尚多中原余意,方严刚正,未兼南北之长。入唐,梁陈书风乘反隋心理,席卷书坛,唐高祖李渊便是典型。他的书法“师王褒、得其妙,故有梁朝风格焉”(窦臮《述书赋》)。梁朝风格是建筑在王献之(包括萧子云)书法艺术基础上形成的。唐太宗排斥王献之,喻之为“隆冬之枯树”“严家之饿隶”,固属于崇尚古雅,以逸少为轨范,亦因梁、陈遗风俱肆巧媚,都乏典重。同样,唐太宗崇仰王羲之,评之为“尽善尽美”,古今第一,固出于个人爱好,近臣倚重,亦因其声望、地位以及艺术造诣足可以号召社会书势。当时社会书势是隋代书势的延续,其发展的趋势与唐太宗的理论主张相一致,故唐太宗缘情设教,以达到纠偏改良、折中南北,倡导雅正书风之目的。由此可知,唐太宗的书法理论,原则上主张继承王字传统,实际上是以陈隋书风为基础,发扬中原古法,引导书法艺术走上健康发展的道路。

初唐不是崇尚清谈的时代,其士大夫勇于任事,富有积极入世的“有为”精神。同时,唐代国家统一,政局稳定,经济繁荣,文艺复兴,史称“贞观之治”,其威震于遐迩而四海的景象,绝非东晋王朝所可企及。因而,无论政治、经济、文化包括书法艺术都具有积极向上,朝气蓬勃的时代精神。身处如此发展的社会,书家的思想气质、情操和胸襟,自与右军迥异。而且唐代书判取士,“楷法遒美”为其铨选标准之一。弘文、崇文两馆学生争取出仕,亦必须“楷书字样,皆得正详”。唐太宗还曾敕令虞世南、欧阳询“教示楷法”。唐太宗大力提倡儒学,兼及佛道,著述典籍蔚然成风,而当时雕版印刷术尚未发明,一切依人工抄写。初唐谀鬼风尚又十分炽热,丰碑巨碣,油然而起,其书体必须深刻,方正得体,自以楷法为宜,而王羲之书法大多简牍“其事率皆吊哀候病,叙睽离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已”(欧阳修《六一题跋》)。斯非高文大册,自可逸笔草草,淋漓挥洒。初唐既重楷法,其于王羲之书法,实难全仿形质矣。唐太宗提倡“殊不学其形势,惟求其骨力”的原则,既是王羲之所处的晋朝的时代精神与唐朝迥异,也是王羲之的书法艺术在唐朝大受欢迎的根本原因。贞观元年(627),唐太宗曾召集京官文武五品以上职事官的子弟:“有性爱学书者,及有书性者,听于(弘文)馆内学书,其书法内出。其年有二十四人入馆,敕虞世南、欧阳询教示楷法。”及至次年国子监恢复书学,设置书学博士收徒讲学,传授《石经》《说文》《字林》等专业。参考弘文馆学生“楷书字体,皆得正详”的要求和当时别置校书郎二十人、楷书手一百人入秘书省缮写校对四部图书的情况分析,无论是敕虞世南、欧阳询教示楷法,还是置设书学专科,其目的或许就是为了培养缮写图书的书法专家,但事实上,这些举措都极大地促进和激发了整个社会学习书法的热情。

李世民即皇帝位后,曾不遗余力地广泛收集王羲之的法帖,天下人争着献上邀赏。王氏之书自南朝以来,真赝相杂,且屡经战火,遗失几近,而唐初搜集竟达千数,自然是鱼目相混、泥沙俱下,如何鉴别真伪,就成为一个摆在唐太宗面前的大难题。褚遂良对王羲之的书法是最熟悉的,他可以丝毫不爽地鉴别王羲之书法的真伪。皇帝要高价收购王羲之的书法,四面八方拿来大量书法墨迹,都说是真迹。褚遂良不仅书法写得“古雅绝俗,瘦硬有余”,而且还有一双精妙神奇的书法鉴赏慧眼。有一次,唐太宗征得一卷古人墨宝,便请褚遂良看看这是否出自王羲之的手笔。褚遂良看了一会儿,便说:“这是王羲之的赝品。”唐太宗听了颇为惊奇,忙问褚遂良是怎么看出来的。褚遂良便要唐太宗把这卷书法拿起来,透过阳光看。褚遂良则用手指着“小”字和“波”字,对唐太宗说:“这个小字的点和波字的捺中,有里层比外层更黑的墨痕。王羲之的书法笔走龙蛇,超妙入神,不应该有这样的败笔。”唐太宗听了,打心眼里佩服褚遂良的眼力。贞观十三年(639),太宗命褚遂良和校书郎王知敬等人,在玄武门外设场子进行辨别,当时褚遂良编有《王羲之书目》正书四十帖,行书十八帖,并拿来真迹进行比较,因此再没有人敢将赝品送来邀功,而且这次在编写《王羲之书目》的过程中,他更加细致地研究了王羲之书法,这对他以后书风的形成起到了非常关键的作用。

褚遂良在书法上,不可避免地卷入了对王羲之书风崇拜的旋涡,并持续地沉湎于其中,专心致志地遵守着王羲之的规范。贞观六年(632),褚遂良已经三十七岁,正是志学之年。据《唐会要》卷三五记载,在该年的正月初八,太宗下令整理内府所藏的钟繇、王羲之等人真迹,计一千五百一十卷。褚遂良参与了这次整理活动,众多的王羲之的真迹,使他大开眼界,他在中国书法的体格与形态中,找到了一种贵族的或属于知识分子的艺术品位。这品位是华美的,而不是朴素的;是如精金美玉的,而不是浑金璞玉的。

那么,褚遂良为什么对王羲之书法艺术有如此深刻的研究呢?关于褚遂良的书法,《书断》称:“少则服膺虞监,长则祖述右军。”褚遂良少时服膺虞世南,从而被领进了王羲之的艺术世界,并且形成了一种渴望、追求和前进的理想,而祖述右军,又直接从王羲之墨迹中进一步琢磨、体悟无形中之性情与笔性。

唐张彦远《法书要录》中有《传授笔法人名》一文,附在《古来能书人名》文后,记述了笔法传授的谱系,共二十三人。他们是:由蔡邕传给崔瑗和女儿蔡文姬,文姬传给钟繇,钟繇传给卫夫人,卫夫人传给王羲之,王羲之传给王献之,王献之传给羊欣,羊欣传给王僧虔,王僧虔传给萧子云,萧子云传给智永,智永传给虞世南。古人历来把书法看得很神秘,掌握了笔法似乎就拥有了人神相通的法宝。这在历代论笔法时多有提及。故笔法一直是被神化的,从不外传,也因此才有了《传授笔法人名》之说。

我们无法想象和断定王羲之的笔法传到虞世南,传承了多少,但依据这历史的笔法神化和传授对象的严格,应该说虞世南是幸运地得到了王羲之的基本笔法和基本要诀的。由于褚遂良自少年时期就受虞世南指教,能及时听到虞、欧教授楷法,并且与虞世南邀论书法;而虞世南又十分欣赏褚遂良,再加上与其父褚亮是朋友,虞世南有意栽培他、提携他,点化他那是经常的事。我们说,褚遂良是从虞世南处得到了一部分王羲之笔法的,所以才使褚遂良生发了对虞世南的敬重和对王羲之的渴望和追求。也正因为如此,在虞世南去世后,魏徵考虑唐太宗钟爱王羲之的心理需要,推荐褚遂良接替虞世南的重要角色,并立即得到了唐太宗的赏识。

由于职业和唐太宗的信任,褚遂良得到了观看和临写王羲之作品的机会。从他摹的《兰亭序》来看,他一方面想把自己纳入王羲之的书风中去,顽强地显露出他自己的趣味,另一方面却仍然保持了王羲之的原有风格。他自己的笔意和王羲之的字形在同一件作品中交相出现,轮流居于主导地位。

《褚临兰亭》有若干种传世。一为黄绢本,二为《唐人摹兰亭序墨迹三种》,其中一种亦传为褚遂良所摹。两书均有米芾等人跋语。另有一篇《褚摹兰亭序》,与前两种不同,帖后不仅有范仲淹题记,而米芾题跋亦与上述两种不同。米芾称:“右米姓秘玩天下兰亭本第一,唐太宗获此书,命起居郎褚遂良检著于张彦远法书要录,此轴在苏氏题为褚遂良,抚观其意,易改为数字,真是褚法,皆率意落笔,余字句填,咸清润有秀气,……与真无异、非真知书者所不能到。世俗所收,乃是工人所作,正以此本为定。”由此可知,米芾对此本是最为看重的。跋文最后,亦有米芾的长子米友仁的审定题记。还有原藏拓本正文第12行后,可能是裱工疏忽还是别的什么原因,漏掉了6行,约35字,现可据《褚摹兰亭》墨迹,将漏字剪辑翻阴补齐。

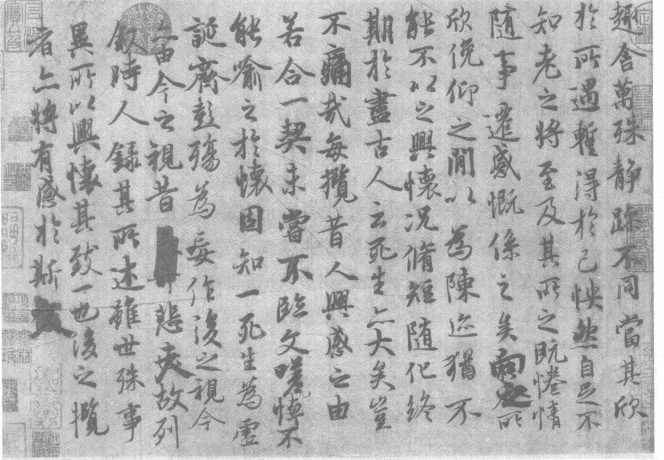

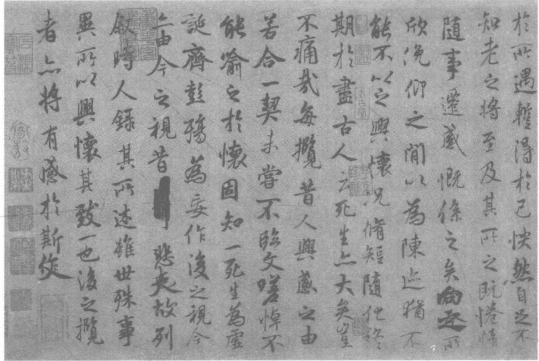

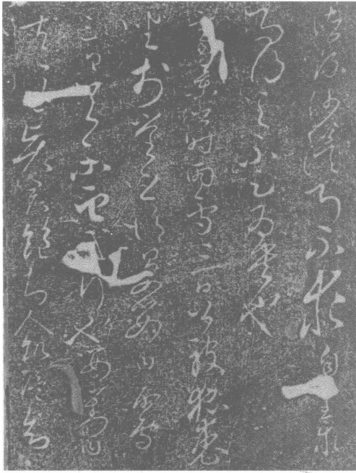

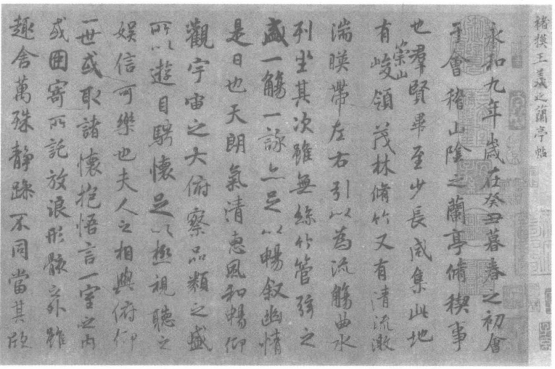

神龙本《兰亭序》(局部)

乾隆御刻《兰亭序》唐摹本,谓《兰亭八柱册》,虞世南摹本为第一本,褚遂良摹本为八柱第二本,故褚遂良此本称为《兰亭八柱第二》。此本为淡黄纸本,凡28行,每行字数不等,计309字。24厘米×88.5厘米。北京故宫博物院藏。此帖有乾隆题鉴并题识,后有米芾、范仲淹、王尧臣等题诗、题跋十数则。米芾题诗一首,见《宝晋英光集》,题为《题永徽中所抚兰亭序》,诗赞是帖。是帖纸墨淳古,神采照人,颂印累累,与黄绢本较之,显得更灵活自如。所谓“褚遂良所临用笔精熟,略不经意,然神气完密,风韵温雅,体格规矩,咄咄逼真,诚非他人所能到者。”也有人说它用笔精熟,风韵温雅,很好地捕捉了原本的精神风貌。是帖刊入《三希堂法帖》。也有人说在清乾隆皇帝所钟爱的八本《兰亭序》摹本中,至少有两件是归于褚遂良名下的。

神龙本《兰亭序》(局部)

褚临兰亭的黄绢本,行书,28行,每行字数不一,共309个字。24.3厘米×70.3厘米(一说24.3厘米×43.5厘米)。有引首乃藏经纸本,20厘米×96.8厘米。又有拖尾一,纸本,24.8厘米×43.5厘米;拖尾二,纸本,28.7厘米×615.2厘米。前有米芾题鉴:“褚河南临兰亭绢本真迹。”拖尾有米芾、莫是龙、王世贞、文嘉等题跋13则。现藏台湾故宫博物院,载于《故宫历代法书全集》(一),是帖又称《明王世贞藏本》。

从摹本来看,这是他成熟期的作品。褚遂良摹写的这件作品,引起了宋人米芾的极大兴趣,以至于在摹本上再三作跋:

虽临王书,全是褚法。其状若岩岩奇峰之峻,英英秾秀之华。翩翩自得,如飞举之仙:爽爽孤骞,类逸群之鹤;蕙若振和风之丽,雾露擢秋千之鲜,肃肃庆云之映霄,矫矫龙章之动彩;九奏万舞,鹓鹭充庭,锵玉鸣珰,窈窕合度,宜其拜章帝所留赏群贤也。

像这样评价古代书家,在米芾那里,除了褚遂良以外,是没有第二人的。米芾还进一步分析说:“至于‘永和’字,全其雅韵,‘九觞’字备著其真标;‘浪’字无异于书名,‘由’字益彰其楷则……信百代之秀,规一时之清鉴也。

唐人摹右军禊帖,自汤普澈、冯承素、韩道政、赵模、诸葛贞等,其严整者必欧阳询,佻险者当属褚遂良。是帖翩翩秀逸,点画之间,多有异处。周天球跋是帖曰:“冯、赵、欧阳辈,双钩填廓,良用逼真,而神韵索然,无复生意。此出河南之笔,结体去其似,用意率其真,所谓克肖右军,正不在点画间也。”此帖与褚临《兰亭八柱第二》相比,差异很大;与《兰亭》其他版本相比,可得出一个结论:即此帖是褚遂良“意临”之作,完全脱离了“母本”。这是褚遂良自己的《兰亭》,只是带有右军的神韵。李后主所谓的“得右军之意”恐怕就指的这种。褚遂良在临此帖时将“母本”中的通借字“领”字改作“嶺”,又将“次”字误写为三点水,似得意而“忘形”了!(也有学者认为是帖“领”字从山,系后人见伪刻本者所妄加)此帖与《兰亭八柱第二》无一字相同。古来善临书者往往不求细节,独追其神。的确,褚遂良的这个摹本,我们更多的是看到了他的“意临”部分,即属于褚遂良个人的审美趣味时常在其中闪现,有时甚至占了上风,充分地体现自己的笔法与意态。王世贞也看出了这一点:“书法翩翩逸秀,点画之间有异趣,襄阳所称庆云丽霄、龙章动采,庶几近之。”虽然作为临书,难以表现自己的意志、性情,难以摆脱被临作品的规范,但是褚遂良控制笔墨点线的能力却在这里展露无遗。有学者认为此帖血脉流畅,神采飞扬,堪称褚遂良学习王羲之最为优秀的一件作品。黄绢本《褚摹兰亭》以意临著称于世。这只是他临习王羲之成熟后的一个片段。他之所以能有自己的笔意趣味,与王羲之的字形在一件作品中交相辉映,是因为在此件摹品面世之前,他已经大量地、持久地临习,并经历了由形似到神似,再到个人审美主张下的意临这样一个过程。在这个过程中不断学习、体验、积累起自己的信心和明确的艺术指向后,才出现了这《褚摹兰亭》的精彩定格。

从这篇《褚摹兰亭》字体上看,已从早年那种稚拙方正的气韵,变为典雅纤秀的风格。从褚字的变化中,我们可以看到魏晋至隋唐书法发展的轨迹,隶书古意逐渐消失,真书楷法日臻完善,粗犷朴野遂被精工秀雅所代替。所以说,初唐“欧”“虞”“褚”都是楷法的典范。褚书既不似欧书的险峻,也不似虞书的劲峭。他用笔灵活多变、风采动人。正如王世贞所说:“《褚摹兰亭》笔法飞舞,神采奕奕,可想见右军真本风流,实为希代之宝。”明董其昌《画禅室随笔》:“笔法飞舞,神采奕奕。”

综观这篇《褚临兰亭》,通篇清风习习,千姿百态,其疏瘦劲练,不减西汉铜筒等书,董逌在《广川书跋》里称“逸少所受书法,有谓多骨微肉者筋书,多肉微骨者墨猪,多力丰筋者圣,无力无筋者病。河南岂所谓瘦硬通神者耶?”褚书“瘦硬通神”,可谓一中肯评语。而唐李嗣真《书后品》讲:“褚氏临写右军,亦为高足。丰艳雕刻,盛为当今所尚。但恨乏自然,功勤精悉耳。”在肯定的同时,又批评此帖的连带间显得有些做作,不够自然。但是,当法度的束缚稍稍松懈一些时,褚遂良自己的趣味就会涌出来,其意态超过了法度,这种精彩的东西尽管稍纵即逝,只是那么连续的两三个字,带着一种温柔洒脱之中沉思的、成熟的精神,充满着精妙的健康气息的温婉和洒脱之中的超越心境。这也是褚遂良临习王羲之书法的与众不同之处。

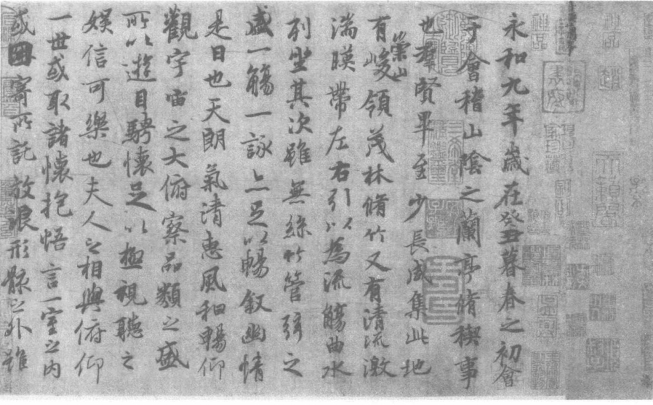

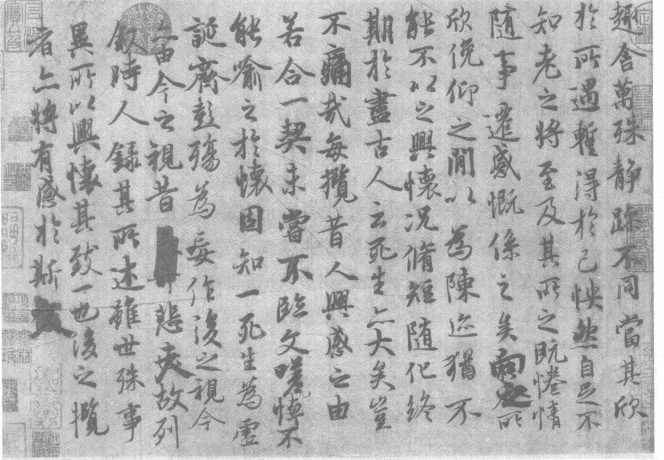

《褚摹兰亭序》(局部)

此外,唐太宗曾命褚遂良临摹《兰亭序》多本,分赐诸臣,有《洛阳宫本兰亭序》,此本称唐太宗赐高士廉者,首题“兰亭正本第十九,洛阳宫赐高士廉,贞观十二年(638)闰二月癸未书”,为褚遂良第十九次临摹本。另有《清梁章钜本》《明陈鉴本》等数种传世。自唐宋以来,传世的各种兰亭摹本、临本和刻本,除了武石本一系外,几乎都被指为褚摹。20世纪60年代影印的《兰亭墨迹汇编》中,《兰亭八柱第二本》《梁章钜本》《陈鉴本》《王世贞本》四种都称为褚摹;称为虞世南摹的《张金界本》,在《秋碧堂帖》中也称褚摹;称为《冯承素本》的,清人也往往以为褚摹。事实上,这些说法都没有确凿的根据。北宋时,米芾是精鉴晋唐书法的专家,就不承认有所谓的《褚摹兰亭》。他在《题兰亭》的诗中说:“彦远记摹不记褚,《要录》班班纪名氏。后生有得苦求奇,寻购褚摹惊一世。寄言好事但赏玩,俗说纷纷那有是。”

大量被称为《褚摹兰亭》的摹本,虽然查无实据,却事出有因,或者说为什么历史上所有《兰亭》摹本大都指为褚摹:一是《兰亭序》是唐太宗酷爱的王羲之的杰作,褚遂良曾奉唐太宗之命,鉴定、整理过王羲之的墨迹;二是说明褚遂良对《兰亭》写得多,用功勤,得到的精髓最多;三是说明褚摹《兰亭》的境界非一日之功,而是有大量的过渡性作品,造就了这一精神乐章。

《褚摹兰亭序》(局部)

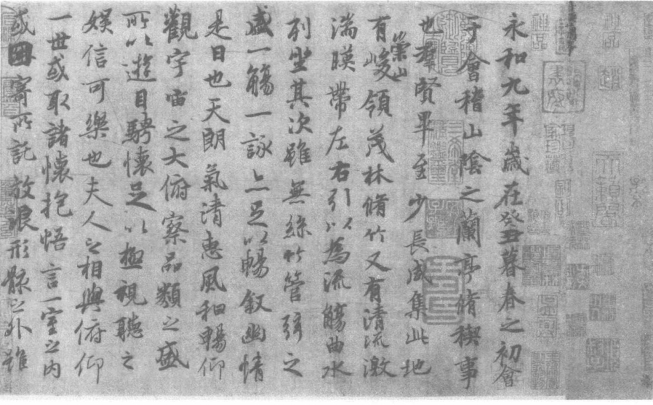

《褚遂良摹兰亭》释文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气青,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,抚养之间,以为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契。未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞。齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫,故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

褚遂良对王羲之行书的追摹不仅是《兰亭序》一帖,传褚临王羲之的《长风帖》《飞鸟帖》便是最好的证明。因为当时褚遂良主持检校王羲之书法时,亲手经历的有“右军书大凡二千二百九十纸,装为十三秩一百二十八卷。真书五十纸,一秩八卷。……行书二百四十纸,四秩四十卷。……草书二千纸,八秩八十卷……并金镂杂保装轴织成帙”。这么大量的右军书法,都经褚遂良之手,我们无法考据他临过多少,但是按照后人学书的方法和心理,只要能临到的一定都要临习。也许正是大量地临习右军之书,才造就了《褚摹兰亭》的成就和光彩,反过来又影响他临习提高其他书法的方法。

这里还需要指出的是:《旧唐书》本传称:“天下争赉古书诣阙以献,当时莫能辨真伪,遂良备论所出,一无舛误。”后人认为《旧唐书》所谓“一无舛误”者,情同应制唱和,盖为奉承阿谀之论,难是事实。综观褚遂良的《右军书目》,正书列为第一的是《乐毅论》,萧梁时已疑为伪,不独梁武帝《答陶隐居书》认为“微粗健,恐非真迹”,而且陶弘景《与梁武帝论书启》也说:“愚心近甚疑是摹,而不敢轻言,今旨以为非真,窃自信频涉有悟。”其列为第二、第三的是《黄庭经》和《东方朔画赞》,唐、宋人亦不敢苟同,徐浩《古迹论》称之为“伪迹不近真”;米芾《书史》称之为“恶札”。至于其他行草书,后人更有异议。张怀瓘《书估》视“二王”行书为下估,其《书断》评之更苛,称其草书“格律非高,功夫又少。虽圆润妍美,乃乏神气,无戈戟铦锐可畏,无物象生动可奇,是以劣于诸子”。又云:“逸少草有女郎才,无丈夫气,不足贵也。”韩愈《石鼓歌》讥之为“俗书趁姿媚”。所有这些评价,并不是评者苛刻,而是王羲之的书法太珍贵、太高雅,并因之导致传世王书多见伪讹之故。鉴于此,有后人认为《旧唐书》所谓“一无舛误”有奉承阿谀之嫌,对褚遂良所编《右军书目》也多有质疑。真伪问题并不是我们这里讨论的重点,重点是我们从中可以窥得褚遂良对王羲之书法所见之多,所用功之勤,所体悟之多,是他人无法比拟的。同时作为中正之臣,也的确能体察唐太宗倡导王羲之的睿旨,“克俭克勤,伏膺《告誓》,锐思猗文”,遂悟入王羲之行法,以虚运实,化实入虚,形成既饶骨力,又丰神韵,瘦润华逸之风采。正因为褚遂良对王羲之行书下功夫之多、体悟之深,才引发了其代表作《雁塔圣教序》之灵动、飘逸和出神入化,矗立起中国书法史上的一座至高的丰碑。