第四章 《伊阙佛龛碑》赏析

唐代有高度发展的文化,就这种文化的总体来说,是高于以前任何一个时代的。在这种文化的熏陶之下,涌现出了一大批一流的政治家、诗人、书法家,他们礼貌周到,谈吐儒雅,有极好的艺术修养和高雅的审美情趣。褚遂良就是其中的一个重要代表。研习书法可以说是褚氏毕生的追求,尤其到了晚年,他在书法上可以说已经达到了一个至高至美的境界。褚遂良不仅在初唐的政治舞台上显赫一时,他在当时的书坛上也是独领风骚的,而他对后世的影响主要在后者。

艺术史研究的目的,像沃尔夫林《艺术史原理》中所说的——就在于把风格设想为一种表现,一种时代与一个民族的性情的表现,而且也是个人气质的表现。褚遂良的书法,正好也体现了这几点。也就是说,在他的书法艺术之中,既可以看到他所处的时代的风气,也是他那个阶层的贵族气息的展示。同时,也可以看出他自己的那种可以称为“唯美”的审美态度,在他身上体现了艺术家的气质。

自有书法以来,人们便对它的美做出种种的探索:在汉、魏,人们对它的“势”赞美不已;在两晋、南北朝,人们对“笔意”津津乐道;在隋唐,人们开始对书法的“结构”之美而感到赏心悦目。但是,他们显然还没有触及一个更关键的问题:书法创作之中的“心”“手”“笔”之间的关系问题。如果说有,那可能是由虞世南开始。虞世南著有《笔髓论》,其中“契妙”一节说:

字有态度,心之辅也;心悟非心,合于妙也。比如铸铜为镜,非匠者之明;假笔转心,非毫端之妙。必在澄心运思至微至妙之间,神应思彻,又同鼓琴,纶指妙响,随意而生;握管使锋,逸态逐毫而应。学者心悟于至道,则书契于无为。苟涉浮华,终懵于斯理也!

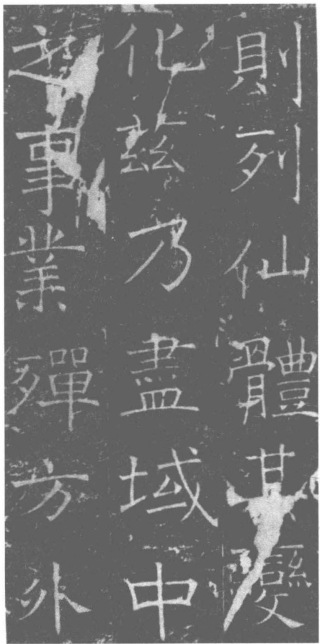

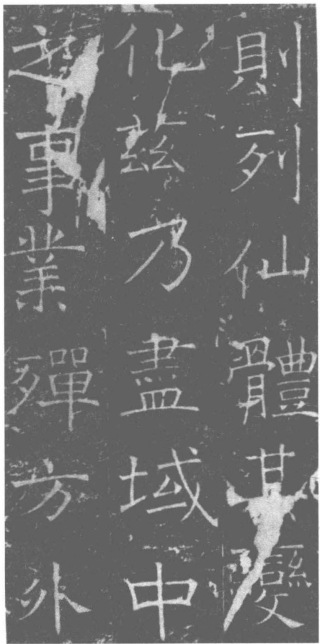

褚遂良《伊阙佛龛碑》(局部)

这是由艺术的形态方面向艺术的根源之地进发的一种标志。因此,褚遂良同虞世南一样,更多地注意到了艺术的修养和创造问题。他们明显地与“尚意”书家们面对的问题相一致了,而这正是中国书法创作史上的一个进步。再引虞世南《笔髓论》中的另两节“释真”与“释行”,来揣摩褚遂良的书法创作:

若轮扁斫轮,不徐不疾,得之于心,而应之于手,口所不能言也。拂掠轻重,若浮云蔽于晴天;波撇勾截,如微风摇于碧海。气如奔马,亦如朵钩。变化出乎心,而妙用应乎手。然则体约八分,势同章草,而各有趣,无间巨细,皆有虚散。

这是一种多么抒情、多么轻灵的风格啊!“体约八分”,不就是含有浓厚的隶书笔意么?“皆有虚散”,晚年的褚遂良,不正是这样地由质实而走向虚散么?

乃按锋而直引其腕,则内旋外拓,而环转纾结也。旋毫不绝,内转锋也;加以掉笔联毫,若石璺玉瑕,自然之理。亦如长空游丝,容曳而来往;又似虫网络壁,劲实而复虚。右军云:“游丝断而能续,皆契以天真,同于轮扁。”又云:“每作点画,皆悬管掉之,令其锋开,自然劲健矣。”

由书法的意象之美,到书法的笔法之美,便铸造了褚遂良的优美的书风。

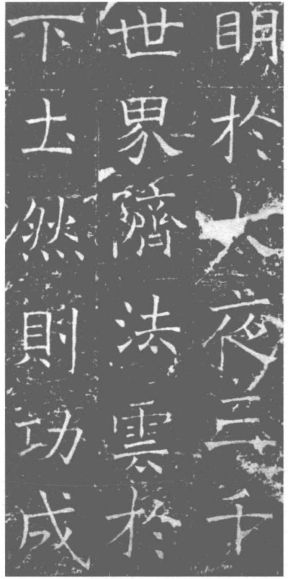

褚遂良书艺最为突出的特色为“空灵”。梁巘《评书帖》中说:“褚书提笔‘空’,运笔‘灵’。瘦硬清挺,自是绝品。”书法的空灵,正是通过运笔与提笔而体现出来的。在欧书或虞书之中,我们都找不到明显的运笔痕迹。但是褚遂良却不同,他不掩饰用笔的痕迹,甚至乐于强调这种痕迹,以表现他所倾心的活泼节奏,一起一伏,一提一按,造成一种韵律,异常明快。像孙过庭《书谱》中要求的“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衂挫于毫芒”,在褚遂良的书法之中,体现得最为彻底。

褚遂良比虞世南或欧阳询的机遇都要好。他生活在优游不迫的环境之中,纸、墨、笔都极其精良,在面对一张纸时,可以仔细地考虑每一点一画如何处理。因此,他的书法表现的是一种风度,一种最微妙、最飘忽的心情的变化。按照这样的意味去看褚遂良的作品时,我们便要惊讶于这些作品,没有一件不是杰作:它自成一个世界,一个整体。当褚遂良将他的书法艺术推向最高峰时,他便以这种种的美,建成他的书法境界:没有一点铺张,一切都是那么单纯、自然和平静,并不要求艺术有意想不到的强烈的刺激,要求用笔、风格、线条都有新奇的效果,它不过是在纸面上,以笔锋展开一种优美至极的舞蹈——它的妙处,就在于它的潇洒自然,既不仓皇失措,也不锋芒毕露。它让人看了,觉得只是一种为之微笑的境界,以及一种精致的趣味。

褚遂良最擅长隶书、楷书和行书。他初学虞世南,后取法王羲之,又曾以疏瘦见称的名书家史陵为师。他的书法主要是沿袭魏晋以来的隶书笔法,又继承了前辈欧阳询、虞世南两人特点,形成了自己的风格。阮元《南北书派论调》里有一句说:“褚遂良虽起吴、越,其书法遒劲,乃本褚亮,与欧阳询同习隋派,实不出于二王。”这是入木三分的见解。他的书学过程,可分四个时期:(一)在初期写《伊阙佛龛碑》时,无“二王”味,完全是半隶半楷;(二)第二个时期由写碑进入帖学;(三)第三个时期进入学“二王”的时期;(四)第四个时期,由学“二王”的帖学又返回到书写碑版。他的书法风格明显地分为学碑和学王两个时期,学碑期宗欧,受北碑书风影响。他的早期作品包括《伊阙佛龛碑》和《孟法师碑》。这里所要分析的“早期作品”,主要是针对他的风格而言,而不是指他的年龄。

褚遂良的最早传世作品,就是《伊阙佛龛碑》,又名《三龛记》《伊阙佛龛记》《龙门山三龛记》《龙门佛龛碑》《龙门山造像伊阙佛龛碑》等。自署立于唐贞观十五年(641)十一月。正书。凡32行,行52字,额篆“伊阙佛龛之碑”3行6字。254厘米×156厘米,碑存河南洛阳龙门山。宋拓本,计42开,每半开30厘米×14.5厘米,北京图书馆藏。它是贞观十五年(641)十一月褚遂良四十六岁时所书,碑文为岑文本所撰,文见《全唐文》卷一五〇。这是魏王李泰为他的母亲长孙皇后所立。能为长孙皇后书碑,可见褚遂良在唐代初期的书法界中,地位是何等之高了。著录首见于《集古录跋尾》卷五,历代皆见著录,为我国著名的古代碑刻之一。

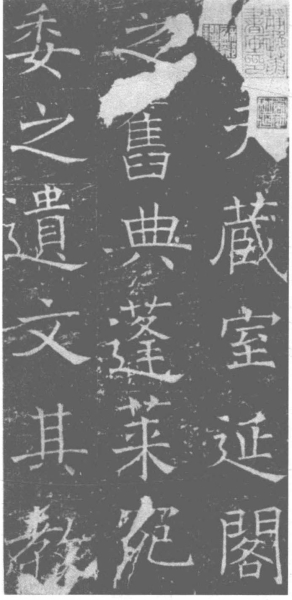

该碑拓本宋有著录,现传最早拓本为明何元朗跋毕沅藏本,今藏北京图书馆,系现存褚书拓本中少见之本。字口锋棱俱在,“道行延”三字完整无损。末三行“至哉”、末二行“希望虽”及末行“皇祚于”八字亦完好,并且末行“五年岁次辛丑”等字,除“五”字仅存末笔,“岁”字左上稍损外,余皆完好。是本首端费念慈题“三龛记、宋拓本、字蠡秘籍”,并钤“费年慈”印。另有题签二:一题“旧拓褚河南三龛像记,明何拓清森阁藏本,广堪斋重装”,并钤“静逸庵图书记”印。二题“宋拓褚河南三龛记,明何元朗清森阁藏本,竹汀钱大昕为静逸主人题”,并钤“臣大昕”“辛楣”“臣志达”琴斋”等印。尾有何元朗、张效彬、沈志达、赵烈文等题跋。钤有“静逸庵书画印”“蓉初珍藏”“毕沅鉴藏”“清森阁书画记”“元朗”等印章。上海博物馆有陈文伯藏叶氏六行至十行未损三十字本,但《金石萃编》未录此三十字本。文物出版社一九六六年影印何良俊拓本,较近拓多出三百几十个字,是目前已知的最好拓本。此本美中不足是缺了碑额。前人无视唐楷书碑额,故多失佚。但此额“伊阙佛龛之碑”六字,是褚遂良仅有的篆书,虽字形不很精严,但笔力挺拔,与当时流行的阳文方格,描填得又肥又大的其他篆额相比,已算是出类拔萃了。

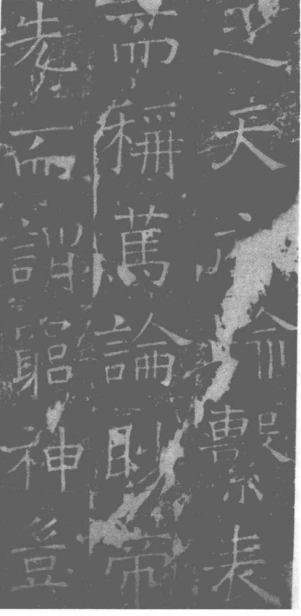

褚遂良《伊阙佛龛碑》(局部)

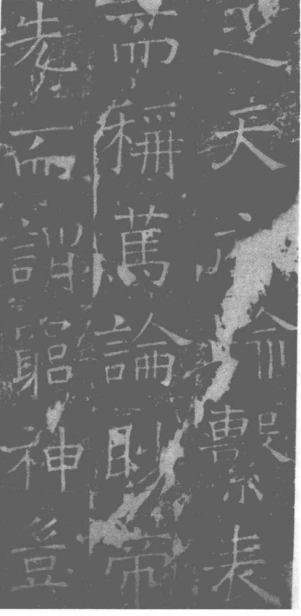

虽说是碑,实际上却是摩崖。它与碑一样,都是为歌功颂德而存在的。两者功用相同,在创作时却面对着不同的环境:一个是光平如镜,而另一个则是凹凸不平,书写的环境也不会那么优游自在。于是,摩崖书法的性格特征也就不言而喻:因无法近观与精雕细琢,于是便在气势上极力铺张,字形比碑志大得多,舒卷自如,开张跌宕。这正是摩崖书刻所具有的魅力,像汉代的《石门颂》《郙阁颂》《西峡颂》以及《开通褒斜道刻石》,它们的大度、自然、拙朴,即使是如《礼器碑》《乙瑛碑》《史晨碑》等真正的碑志精品也无法比拟。著名的“龙门造像题记”以及在山东平度市青杨东北的天柱山摩崖石刻,其气度之开张,韵致之飞扬,都可以视为典型的摩崖书风。褚遂良的《伊阙佛龛碑》,正是这样一种美的延续。

《伊阙佛龛碑》刻在洛阳龙门石窟的宾阳洞南侧。龙门石窟的宾阳洞这个浩大的工程动员了八十万人,历时二十四年,在正光四年(523)完成。洞壁上刻有本尊释迦牟尼和两胁菩萨,天井雕有莲花宝盖以及飘逸的十人伎乐供养天人像,另外,洞口内壁有“维摩变”“佛本生故事”“帝后礼佛图”“十神王像”等四种大型浮雕。宾阳洞的南洞与北洞在北魏时开始营造,唐初完成,《伊阙佛龛碑》就刻于此时。它与北魏雕像的秀骨清像之风极为吻合。魏徵在《隋书·文学传序》中论到南北朝文学的差别时说:“江左官商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质。”引申到书法之中,褚遂良的《伊阙佛龛碑》,正是重乎气质之表现的,而不是他晚年的“清绮”之美。

清人姚鼐《海愚诗序》中论到文艺之美的两种倾向时说:“其得于阳与刚之美者,则其文如霆、如电,如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐骥;其光也,如杲日、如火,如金镠铁;其于人焉,如凭高远视,如君而朝万众,如鼓万勇士而战之。其得于阴与柔之美者,则其文如升初日,如清风、如云、如霞、如烟,如幽林曲涧,如沦、如漾,如珠玉之辉,如鸿鹄之鸣而入寥廓;其于人也,谬乎其如叹,逸乎其如有思,暖乎其如喜,愀乎其如悲。”如果说,褚遂良后期书法表现的是一种阴柔之美的话,如清风、如朗月、如舞女;那么,在这里所看到的,却是一种阳刚之美,如霆如电,如长风之出谷,浩乎沛乎,刚健辉光。欧阳修《集古录》中也说此碑“字画尤奇伟”。清人郭尚先《芳坚馆题跋》中说:“中令晚岁以幽深超俊胜,此其早岁书,专取古淡,与《孟敬素》用意正同。”康有为《广艺舟双楫》则以为:“龙门《佛龛碑》,则宽博俊伟。”上述各论无不是注目于他的雄伟俊逸上面。

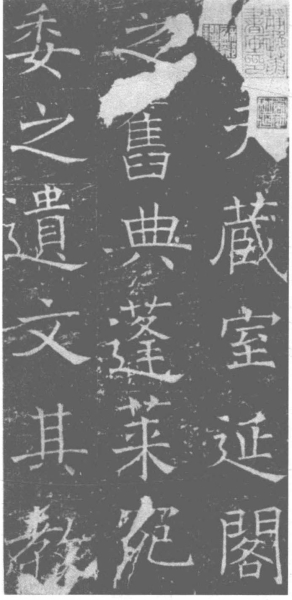

褚遂良《伊阙佛龛碑》(局部)

此碑字大一寸二分,运用方笔、隶意来表达方正宽博之字形,运笔刚健有力,与隋朝的墓志铭有相近的笔意,也掺入了许多欧体和钟繇的《受禅表》的用笔,结构显得稳重、俊伟、精严,具有纯雅清遒之风格。这是一种来自北朝书法风格的美。他在线条之中,没有后来的那种飘逸、轻妙,而是庄严,仿佛含有压倒一切的力量,表现着一种超迈、斩截、充沛、威严的境界。他被称作北朝书风的大师,但与北朝书风又不尽相同。北朝碑刻更多是出自于无意识的流露,因而难免粗糙。褚遂良却加入了文人气质。他那宽泛而稳妥的节奏,他的线条中具有的柔和、深沉、细腻的律动,他的立意准确而并不夸张地讲究着典雅,却又超脱于前者。在满足了所要表现的美的条件的同时,也适应了人们对典雅与自然所具有的那种矛盾而神秘的喜爱。

长孙氏是位贤德的皇后,曾对初唐开明的政治起过积极的作用,朝廷文武大臣以至天下民众,莫不敬崇于她。也许正是出于这种敬慕之心,又加上此碑置于佛窟之内,具有一个庄严的主题。所以,褚遂良将此碑写得特别的端庄静穆、清虚高洁、横平竖直、刚严实在、朴质宽博,犹如仁者之言行,磊落坦荡、清澈见底,没有过多的修饰。笔势往来,时而显露出隶书所特有的波磔之笔,浑朴中似有一种婀娜之气。再从技法和书风上看,褚遂良充分吸收了汉、隋诸碑和欧阳询“铭石之书”的特点,内疏外密、字体较扁、横向取势、重心较低,这与隶书的书势相似;方刚挺劲、纵横质实,又近于欧体;同时又融入了自己从容浑朴的个性和刚严的气度,展示了一种独特的艺术风采。此碑虽有些地方尚显板滞,但已流露出了褚遂良的艺术天才,尤其在情感方面的处理上,是相当杰出的。在他的笔下,书法已成了寄托和表现心境与情感的艺术,达到了“心画”的境界。这只要我们将此碑同其他的碑比较一下,便可悠然会心,对此,后人予以了很高的评价。杨守敬《评碑记》:“方正宽博,伟则有之,非用奇也。”又说:“盖犹沿陈、隋旧格,登善晚年始力求变化耳,又知婵娟婀娜,先有此境界。”翁方刚称此碑为“唐楷中隶法”,而刘熙载赞美更甚,说它“兼有欧、虞之胜”。这些评说,大多着眼于书势用笔。事实上,最为可贵的是其中所包含的情感与个性,这同他为政为人的品格和气度是一致的。此所谓书者如也,如其人,如其志。

总之,《伊阙佛龛碑》前人评价很高。苏轼《东坡集》中道出“褚河南书,清远潇散,微杂隶体。”刘熙载认为“兼有欧虞之胜”,集两家之长。康有为虽讥讽唐楷“状如算子”“截鹤续凫”,却称赞该碑“清虚高简”。这碑的好处在于笔力挺劲,用笔工整,以方笔为主,结字方正平稳,以端庄取胜,极合法度,点画棱角分明,横画两头偏粗中间细瘦,略带波势,平正中见遒劲,捺笔一波三折,既有外拓之险劲,亦有内敛之含蓄,整体具浓厚的隶书笔意,揖让处理受汉隶《礼器碑》影响极大,全碑有庄严博大的效果。但说它“兼有欧虞之胜”则不免溢美。笔法少变化,缺乏轻重虚实的对比,结构上因过分追求严整而使一些字显得不自然,乃至呆板而怪僻,便是该碑的缺点,而这种缺点在欧书《九成宫醴泉铭》《化度寺碑》《皇甫君碑》和虞书《夫子庙堂碑》里是不存在的。相比褚氏后期作品的随意和轻松自然,此碑还有很多刻意之处,笔法方面也缺少灵动的变化。这些都说明褚遂良这时的书法还不够成熟,尚未达到超化。但是为后来的《房梁公碑》和《雁塔圣教序》奠定了牢固的基础。杨守敬说:“褚遂良的《龙门佛龛碑》宽博俊伟,《孟法师碑》方正和畅。即知飞轩的绝迹均来自中规中矩。”

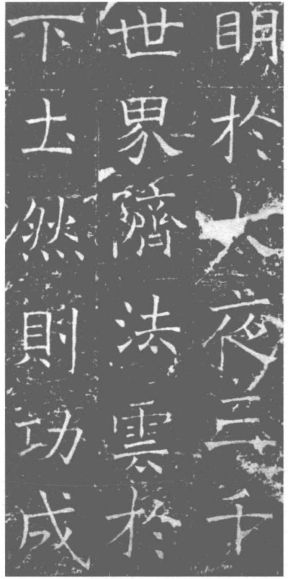

褚遂良《伊阙佛龛碑》(局部)

《伊阙佛龛碑》释文:

夫藏室延阁之旧典,莲蓬宛委之遗文,其教……嘉富贵为崇高。备物致用,则上(圣存其)发育;御气乘云,则列仙体其变化。兹乃尽域中之事业,殚方外之天府。逾系表而称笃论,眇帝先而谓穷神。岂非徇淼漫于陷井者,未从海若而泳天池也。矜峻极于块阜者,未托山祇而窥地轴也。乌识夫无边慧日,垂鸿辉于四衢。无相法宝,韫善价于三藏。泊乎出□器之外,寂焉超筌蹄之表。三界方于禹迹也,犹大林之匹豪端;四天视于侯服也,若龙宫之方蜗舍。升彼岸而舍六度,则周孔尚溺于沈沦;证常乐而捐一乘,则松乔莫追其轨辙。由是见真如之寂灭,悟俗谛之幻化。八儒三墨之所称,其人填邱垅矣;柱史园吏之所述,其旨犹糠粃矣。若夫七觉开绪,八正分涂。离生灭而降灵,排色空而现相。惟妙也掩室以标其实,惟神也降魔以显其权。故登十号而御六天,绝智于无形之地;遗三明而冥五道,应物于有为之域。是以慈悲所及,跨恒沙而同跬步;业缘既启,积僧祇而比崇朝。故能使百亿日月,荡无明于大夜;三千世界,隮法云于下土。然则功成道树,非练金之初;迹灭坚林,岂断筹之末?功既成,俟奥典而垂范;迹既灭,假灵仪而图妙。是以载雕金玉,阐其化于迦维;载饰丹青,发其善于震旦。绳绳乎方便之力至矣。巍巍乎饶益之义大矣。文德皇后道高轩曜,德配坤仪。淑圣表于无疆,柔明极于光大。沙麓蕃祉,涂山发祥。来翼家邦,嗣徽而赞王业,聿修阴教,正位正而叶帝图。求贤显重输之明,逮下彰厚载之德。忠谋著于房闼,孝敬申于宗祀。至诚所感,清□魄于上;至柔所被,荡震腾于下。心系尤勤,行归俭约。胎教克明,本枝冠于三代;阃政攸叙,宫掖光于二南。陋锦绘之华,身安大帛;贱珠玉之宝,志绝名珰。九族所以增睦,万邦所以至道。宏览图籍,雅好艺文。酌黄老之清静,穷诗书之溥博。立德之茂,合大两仪。立言之美,齐明五纬。加以宿殖远因,早成妙果。降神渭涘,明四谛以契无生;应绩昭阳,驰三车以济有结。故绵区表刹,布金犹须达之园。排空散花,涌现同多宝之塔。谅以高视四禅,俯轻末利,深入八藏,顾蔑腾鬘。岂止厘降扬……明德以居宗,膺茂亲而作屏。发挥才艺,兼苞礼乐。朝读百篇,总九流于学海;日摛三赋,备万物于词林。驱鲁卫以骖,驭梁楚使扶毂。长人称善,应乎千里之外;通神曰孝,横乎四海之滨。结巨痛于风枝,缠深哀于霜露。阳陵永翳,怀镜奁而不追,閟宫如在,望堦除而增慕。思欲弭节鹫岳,申陟陟之悲,鼓枻龙池,寄寒泉之思。方愿舍白亭而遐举,莹明珠于兜率。度黄陵而抚运,阴宝树于安养。博求报恩之律,历选集灵之域。以为百王建国,图大必揆于中州;千尊托生,成道不践于边地。惟此三州,实总六合。王城设险,曲阜营定鼎之基。伊阙带坰,文命辟襄陵之□。穹隆极天,峥嵘无景,幽林招隐,洞穴藏金。云生翠谷,横石室而成盖;霞舒丹巘,临松门而建标。崈基拒于嵩山,依希雪岭;□流注于德水,仿佛连河。斯固真俗之名区,人祇之绝境也。王乃磬心而宏喜舍,开藏而散龟贝。楚般竭其思,宋墨骋其奇。疏绝壁于玉绳之表。而灵龛星列,雕□石于金波之外,而尊容月举,或仍旧而增严。或维新而极妙,白豪流照,掩莲花之质,绀发扬晖,分檀林之侣。是故近瞻宝相,俨若全身,远□神光,湛如留影。嗤镂玉之为劣,鄙刻檀之未工。杲果焉逾日轮之丽长汉;峨峨焉迈金山之映巨壑。耆阇在目,□竭可想。宝花降祥,蔽五云之色;天乐振响,夺(万籁)之音。是以睹法身之妙,而八难自殄;闻大觉之风,而六天可陟。非正真者,其孰能与于此也。善建佛事,以报鞠提之业。非纯孝者,其孰能与于此也。昔简狄生商,既轮迴于名相;公旦胙鲁,亦流遁于国城。犹且雅颂美其功,同和于天地;管弦咏其德于鬼神。况乎慧灯普照,甘露遍洒。任姒尊名,具之以妙觉;间平茂实,成之以种智。是用勒绀碣于不朽,譬彼法幢,陈赞述于无穷。同俾夫衣销劫石,与金刚而比坚;芥纳须弥,随铁围而齐固。感□□词,乃作颂曰:十号开绪,二谛分源,有为非实,无相称尊。光宅沙界,辰居给园。仁舟勘溺,智讵排昬。缘发现迹,(化)终还净。色身蹔掩,灵照远镜,布金降真,攻玉图圣。五道有截,三□无竟。帝唐御纪,大姒定祥。功济赤县,德穆紫房。十品散馥,三慧腾光。广辟香地,载纽玄纲。卓尔英王,至哉茂则。丹青神甸,监梅王国。掷(□□□),横海迈德。孝思不匮,报恩罔忒,聿修净业,于兹胜境,梯危紫(□,□□)翠岭。勒石表相,因山摹(□)。希圣难遥,求心宁永。豪疑祇树,楼似增城。飞泉洒汉,危石临星。岩垂日近。□纯孝克宣。胜业载慈圆,邪山灭地。来游皇祚于□□年岁次辛丑……

褚遂良《伊阙佛龛碑》(局部)