第二章 武则天立后之前的政治生涯

褚遂良作为贞观、永徽之名臣,其一生的政治生涯以武则天立后为转折点,可分为两个阶段。前一阶段虽然有升有贬,但总体上是相当顺利的;后一阶段,虽然只有三年时间,但可以说是其一生政治上最为黑暗的日子。

最初,褚遂良随父进入李唐王朝,开始了他的政治生涯。褚遂良是在秦王李世民那里做秦王府铠曹参军。褚遂良入唐,《旧唐书》本传记其初任“秦州都督府铠曹参军”。唐制,州府无铠曹之职,其乃东宫属官,武德初年唯秦王、齐王两府制同东宫,褚遂良既在铠曹,则必为秦王府属。《新唐书》为“秦王府铠曹参军”,可见,“秦州都督府”乃“秦王府”之误。秦王府铠曹参军,这是一个比较重要的掌管军务的位置,掌管器械,公廨营缮。这也可以看出,李世民对褚遂良怀有好感。后来李世民曾对长孙无忌说过这样的话:“褚遂良学问稍长,性亦坚正,既写忠诚,甚亲附于朕,若飞鸟依人,自加怜爱。”

高祖武德九年(626)六月,李世民发动了“玄武门之变”,随后被立为太子。八月,李世民登上了皇位,次年改年号为“贞观”。从此以后,开始了驰名于世的“贞观之治”。唐太宗即位后,居安思危、任用贤良、虚怀纳谏,实行轻徭薄赋,疏缓刑罚的政策,并进行了一系列的政治、经济改革,终于促成了社会安定、生产发展的升平景象。太宗在位期间,除了政治、军事方面有卓越成就外,在社会、文教方面也有新的举措。为了提供优良的教育环境,太宗建立了以国子监为首的京师太学,可以容纳两千名学生学习。又设弘文馆,专供皇族及高级官员子弟入读,一时文教大盛。虞世南和欧阳询一起以本官兼弘文馆学士。据《唐会要》卷六四“史馆下”的记载,弘文馆的日常事务,就是由褚遂良来管理的,当时人们把他称作“馆主”。像这种尊称,在他以前是没有的,在他死后,也为数极少。

太宗大力倡导文教的同时,又注重编修书籍和史书,他命令搜求民间已故学者的遗书。隋末,洛阳的隋代藏书在运往长安途中落入黄河,剩余的只有一万四千部。但到太宗成立弘文馆,于宏文殿聚群书二十余万卷。他精选天下贤良文学之士,讲论经义,商量政事,经常至深夜才结束。褚遂良贞观初年以贵胄子弟出任秘书省秘书郎,在魏徵、虞世南掌领下,执掌省内经史子集等经籍图书,分别贮藏由楷书手缮写的天下之书。

贞观元年(627),虞世南和欧阳询奉皇帝之命入弘文馆教示楷法,时有二十四人入馆学书。褚遂良时为馆主,安排并陪同弘文馆学士轮番进内殿与唐太宗讲论经史,商讨政事。又在魏徵的监修下,随同虞世南、萧德言等诸名儒一起采集经史百家中的嘉言善行,以及明王暗君的事迹,编为五十卷,号《群书理要》,为唐太宗能明鉴前代得失提供了重要的治国参考。

贞观四年(630)九月底,褚遂良随驾幸陇州,其经扶风旧战场,褚遂良不禁想起当年太宗在此大败薛举情景,唐太宗命褚遂良作诗以纪念,褚遂良遂作《奉和行经破薛举战地应诏》,其曰:

王功先美化,帝略蕴戎昭。

鱼骊入丹浦,龙战起鸣条。

长剑星光落,高旗月影摇。

昔往摧勍寇,今巡奏短箫。

旌门丽霜景,帐殿含秋飙。

□池冰未结,宫渡柳初凋。

边烽夕雾卷,关阵晓云销。

鸿名兼辙迹,至圣俯唐尧。

睿藻烟霞焕,天声宫羽调。

平分共饮德,率士更闻韶。

此诗首先描写了当年唐太宗率领大军与薛举激战的壮观场面,那“长剑星光落,高旗月影摇”的战斗场面历历在目,那“帐殿含秋飙”“边烽夕雾卷”的秋瑟和烽火,是那样的悲壮和震撼。其次,此诗描写了秦王乃正义之师,能够“共饮德”“更闻韶”,大唐一统是历史的必然,表达了正义之师必然胜利的客观规律,同时也表达了褚遂良随父颠沛流离,暂栖于薛举幕下,到跟随太宗,遇到明主,得其重用,从而能施展自己的才能和抱负的情怀。唐太宗让褚遂良写此诗应该说是有用意的,从中可以分析褚遂良对往昔的情感和态度。

这年末,唐太宗下诏将隋末战乱时期的战场改修庙宇,一是超度战争中的亡灵,二是纪念战争的胜利,刻石立碑以铭记功业,并颁布了负责人的名单。名单中除了虞世南、李百药、颜师古、岑文本、许敬宗、朱子奢以外,还有年仅三十四岁的褚遂良。在唐太宗大败宋金刚的晋州建慈云寺,寺碑即由褚遂良书写。可惜此碑现在已经看不到了。《唐会要》卷四八“寺”:“贞观三年十二月一日诏……仍命虞世南、李百药、褚遂良、颜师古、岑文本、许敬宗、朱子奢等为碑记,铭功业。……破宋金刚于晋州,立慈云寺,起居郎褚遂良为碑铭。”此说有误,因为此时褚遂良是秘书郎,还没有任起居郎。

贞观十年(636),褚遂良出任起居郎一职,专门记载皇帝的一言一行。贞观十五年(641),迁谏议大夫,兼知起居事。《剑桥中国隋唐史》在提到唐太宗时,曾这样写道:“太宗的许多公开的举止,与其说是似出自本心,倒不如说是想得到朝官——尤其是起居注官——赞许的愿望。”从这个角度上来说,褚遂良的职位是极重要的,至少,他在某种意义上督促了皇帝在有所作为时,应该考虑到会留给人们一个什么印象。史载,有一次李世民问褚遂良:“你记的那些东西,皇帝本人可以看吗?”褚遂良回答说:“今天所设立起居之职,就是古时的左右史官,善恶必记,以使皇帝不犯过错。我是没有听过做皇帝的自己要看这些东西。”李世民又问:“如果我有不好的地方,你一定要记下来吗?”褚遂良回答说:“我的职务就是这样的,所以您的一举一动,都是要写下来的。”旁边的另一位大臣刘泊说:“即使褚遂良不记,天下之人亦会记之。”唐太宗说:“我的行事主要有三个方面:一是监前代成败,以为元龟;二是近善人,共成政道;三是斥远小人,不受谗言。我相信自己能坚持这三个原则,也希望史家不要记载我的过错。”从中可见唐太宗早年英明的一面,以及褚遂良一生的忠贞、耿直和尽责,是典型的刚正不阿的文人。没有唐太宗的英明和博大胸怀,褚遂良的忠贞和耿直就难以持久维持。

贞观十七年(643),太宗问褚遂良说:“舜帝制造了漆器,禹帝雕饰俎器,当时谏诤舜、禹的有十多人。食器之类的事情,为什么要如此苦谏呢?”褚遂良回答说:“雕琢妨害了农事,过分的彩绣耽误了女工。带头奢侈浪费,是危险灭亡的开始。喜好漆器不断,发展下去一定会用金子来做器具;喜好金器不断,发展下去一定会用玉来做器具。因此诤臣必须在刚开始露出奢侈的苗头时进谏,一旦奢侈成风,再进谏就难了。”太宗认为这话说得对。

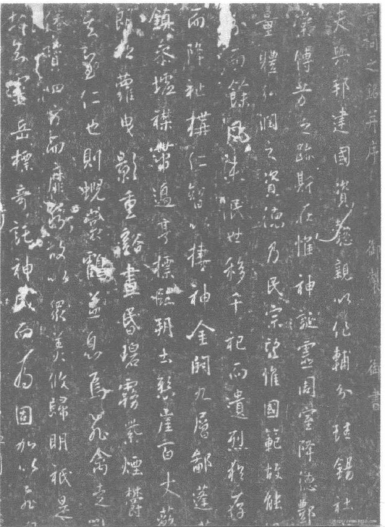

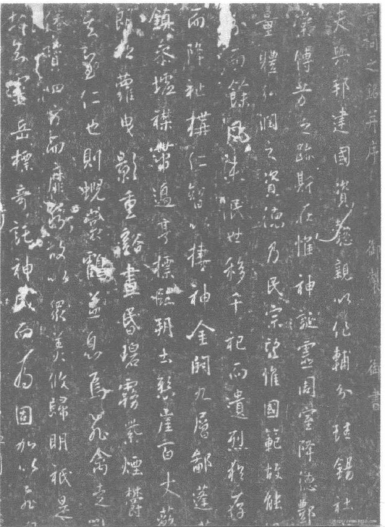

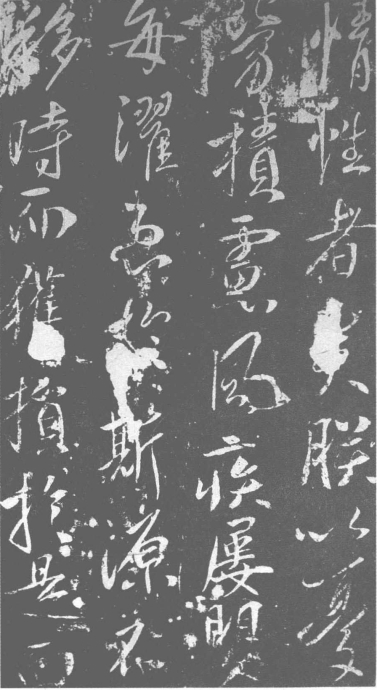

李世民《晋祠铭》(局部)

贞观十二年(638),李世民视同师长的大书法家虞世南逝世,这使李世民感到特别地伤心。他曾叹息:“虞世南死,无与论书者!”魏徵适时地将褚遂良推荐给了李世民,他说:“褚遂良下笔遒劲,甚得王逸少体。”太宗即刻命褚遂良为“侍书”。是时褚遂良尚未博览王书,其所谓“甚得逸少体者,当近虞书”。魏徵所谓下笔遒劲,并非王书。唐太宗宣称学习王羲之,米芾云:“太宗力学右军不能至,复学虞书。”唐太宗学王羲之不能至者,非其功用不够,实乃时代相隔,精神追求差异太大之缘故。且君臣唱和,互为陶染,形势使然。不独唐太宗这样,杨师道、上官仪辈亦然。唐太宗存世的《晋祠铭》书酷似虞书。所以,魏徵心目中之王字,即是虞书。太宗召褚遂良为侍书,或以为其为虞监传人,右军嫡系,可以相继而论书,诚如阮元所说,魏徵推荐褚遂良,“此乃徵知遂良忠直,可任大事,荐其人,非荐其书”(见《揅经室三集》)。确实体会到了魏徵这位杰出的政治家的心意。在中国人心目中,艺术上的再大成就,也没有政治上的人品重要。

褚遂良书法上所取得的成就,对其政治发展上的帮助是不容置疑的。李世民即皇帝位后,曾不遗余力地广泛收集王羲之的法帖,天下人争着献上领赏。如何鉴别真伪?褚遂良对王羲之的书法是最为熟悉的,他可以丝毫不爽地鉴别出王羲之书法的真伪,使得没有人再敢将赝品送来邀功。褚遂良的这一举动得到了李世民的极大欢心与信任,于是便将他提为谏议大夫,兼知起居注。太宗的赏识和信任开启了褚遂良的政治智慧,同时也推动了他书法的长进与成熟。李世民每有大事,几乎都要向褚遂良咨询。同时,褚遂良也确实具有政治家的远见卓识。

虞世南去世,太宗十分悲痛,哭得非常伤心。赐东园秘器,陪葬昭陵,赠礼部尚书,谥号“文懿”。这位经历了几个朝代的老臣,学贯古今,行笃终始,至孝忠直。太宗悲痛中撰诗一首,追述往古兴亡之道,既而叹曰:“钟子期死,伯牙不复鼓琴,朕之此诗,将何以示?”然后令褚遂良到虞世南灵帐前诵读,读完即焚烧,以期虞世南在天之灵神识感悟。这件事对褚遂良来说,是一次精神上的莫大震撼,虞世南在政治上、书学上、人品上都给予褚遂良非常大的影响。从另一个方面说,虞世南的去世,又给褚遂良带来了新的机遇。

贞观十四年(640),唐太宗曾在上朝时询问一位名叫张玄素大臣的出身和历任官职情况。在问话过程中,皇帝带有戏弄的口吻。出身卑微的张玄素当着众人,感到十分惭愧和羞耻。时任谏议大夫的褚遂良说:“我听说君子不失言于人,圣主不戏言于臣。言则史书之,礼成之,乐歌之。如果居上能礼其臣,那么臣下才能尽力以奉上。在近代,宋孝武轻言肆口,侮弄朝臣,攻其门户,乃至狼狈。史书有明确的记载,并且以为这是很不合适的行为。”褚遂良郑重地指出:“大唐创立,任官以才,卜祝庸保,量能使用。您礼重玄素,频年任使,擢授三品,翼赞皇储,自不可更对群臣,穷其门户,弃昔日之殊恩,成一朝之愧耻。人君之御臣下也,礼义以导之,惠泽以驱之,使其负戴玄天,罄输臣节,犹恐德礼不加,人不自励?如果无故忽略,使其感到羞惭,郁结于怀,心灰意冷,而要求其伏节死义,那可能吗?”以上所言,对唐太宗简直成了教诲,一般人听后也会有所不快,但唐太宗对褚遂良太信任了,不但不怒,反而对褚遂良说:“我也很后悔这样的问法,今天听到你这一番话,我感到你说得很对。”褚遂良得到了唐太宗的重用和赏识,事业上可谓春风得意。

作为一名有责任心和政治才干的大臣,褚遂良对西域的边防建设也有自己独特而深刻的见解,只是没有被唐太宗所采纳而已。早在贞观十四年(640),唐太宗派遣侯君集率军远袭依附西突厥的高昌,高昌王麹盛智被迫投降,唐以地置西州。据《旧唐书》本传记载,太宗既灭高昌,每岁调发千余人防遏其地,褚遂良上疏曰:

臣闻古者哲后,明王创业必先事华夏而后夷狄,务广德化,不事遐荒。是以周宣薄伐,至境而反;始皇远塞,中国分离。汉武负文、景之聚财,玩士马之余力,始通西域,初置校尉。军旅连出,将三十年。复得天马于宛城。采葡萄于安息。而海内虚竭,生人失所,所以租及六畜,算至舟车,因之凶年,盗贼并起,搜粟都尉桑弘羊复希主意,遣士卒远田轮台,筑城以威西域。武帝幡然追悔,情发于中,弃轮台之野,下哀痛之诏,以人神感悦,海内乃康。向使武帝复用弘羊之言,天下生灵皆尽之矣。是以光武中兴,不逾葱岭;孝章即位,都护来归。

陛下诛灭高昌,威加西域,收其鲸鲵,以为州县。然则王师初发之岁,河西供役之年,非刍挽粟,十室九空,数郡萧然,五年不复。陛下岁遣千余人远事屯戍,终年离别,万里思归。去者资装,自须营办,既卖菽粟,倾其机杼。经途死亡,复在其外,兼遣罪人,增其边遏。彼罪人者,生于贩肆,终朝惰业,犯禁违公,止能扰于边城,实无益于行阵。所遣之内,复有逃亡,官司捕捉,为国生事。高昌途路,沙碛千里,冬风冰冽,夏风如焚,行人去来,遇之多死。《易》云:“安不忘危,理不忘乱。”设令张掖尘飞,酒泉烽举,陛下岂能得高昌一人菽粟而及事乎?终须发陇右诸州,星驰电击。由斯而言,此河西者方于心腹,彼高昌者他人手足,岂得糜费中华,以事无用?《书》曰:“不作无益害有益。”其此之谓乎?

陛下道映先天,威行无外,平颉利于沙塞,灭吐浑于西海。突厥余落,为立可汗;吐浑遗氓,更树君长。复立高昌,非无前例,此所谓有罪而诛之,既伏而立之。四海百蛮,谁不闻见,蠕动怀生,畏威慕德。宜择高昌可立者立之,徵给首领,遣还本国,负戴洪恩,长为藩翰。中国不扰,既富且宁,传之子孙,以贻永世。

《旧唐书》在此疏后没有后话,《新唐书》是这样说的:“帝既平高昌,岁调兵千人往屯,遂良诵诤不可,帝志取西域,寘其言不用。西突厥寇西州,帝曰:‘往魏徵、褚遂良劝我立麹文泰子弟,不用其计,乃今悔之。’”后人有说唐太宗派侯君集征服了高昌,每年都派兵去占领,褚遂良认为这样不利,应该由高昌自立首领,作为唐朝的藩属,唐太宗也依从了他。这种说法恐有误。事实上,贞观十四年(640),侯君集征服高昌还朝,就将高昌王麹智盛带回长安,封左武卫将军、金城郡公,其家眷、国内贵族亦迁居中原,卒后陪葬昭陵。唐太宗在高昌事件中并未采纳褚遂良的建议。

当时,褚遂良和朝中的大臣也非常团结。他们经常在一起饮酒赋诗。贞观十五年(641)春夏之交,褚遂良与岑文本、刘泊、许敬宗、上官仪等,到驸马都尉杨师道的安德山庄宴会赋诗,当时褚遂良作了一首诗《安德山庄池宴集》:

伏枥丹霞外,遮园焕景舒。

行云泛层阜,蔽月下清渠。

亭中奏赵瑟,席上舞燕裾。

花落春莺晚,风光夏叶初。

良朋比兰蕙,雕藻迈琼琚。

独有狂歌客,来承欢宴余。

据《旧唐书》本传记载:“贞观十五年(641),诏有事太(泰)山,先到了洛阳,有星孛于太微,犯郎位。”褚遂良对唐太宗说:“您拨乱反正,功超前烈,将告成东岳,天下幸甚。先是行到洛阳,彗星辄见,这可能是不吉祥的征兆。就是汉武帝也是考虑了数年,才进行封禅的。臣请您细加考虑,三思而行。”太宗深以为然,下诏罢封禅之事。有后人对这件事却是这样说的:唐太宗晚年不免骄傲自喜,有些臣下也就竭力歌功颂德,有人还多次上表请他封泰山,太宗也下诏准备封禅。褚遂良对此极力劝阻,太宗终于采纳了褚遂良的意见。这种观点有点美化褚遂良之嫌,把唐太宗封禅看得太简单了。

随着政治才华的不断显露,政治阅历的不断磨炼,褚遂良参与国政、思考社会、观照人生、开阔视野,推动了其对书法之理解的不断深入,并逐步提高、成熟起来。贞观十五年(641),褚遂良书《三龛碑》,这是现存可靠的褚遂良最早的书法作品。第二年,书《孟法师碑》。从《孟法师碑》中,可以看出他在书法艺术上逐渐走向独立和成熟,努力探索自家的风格。

史载褚遂良“博涉文史”,并非虚语。贞观十七年(643)五月二日,有雉(野鸡或称山鸡)飞集宫中,唐太宗问褚遂良:“是什么吉祥的征兆呢?”遂良回答说:“昔秦文公时,有童子化为雉,雌者鸣于陈仓,雄者鸣于南阳。童子曰:‘得雄者王,得雌者霸。’文公遂以为宝鸡。后汉光武得雄,遂起南阳而有四海。陛下旧封秦地,此所以彰表明德也。”唐太宗高兴地说:“立身之道,不可以无学,遂良博识,深可重也。”寻授太子宾客。这年,薛延陀向唐王朝请婚,开始唐太宗答应了,但后来又回绝了。褚遂良认为这样做是不合适的,他上疏反对,但唐太宗没有采纳褚遂良的意见。

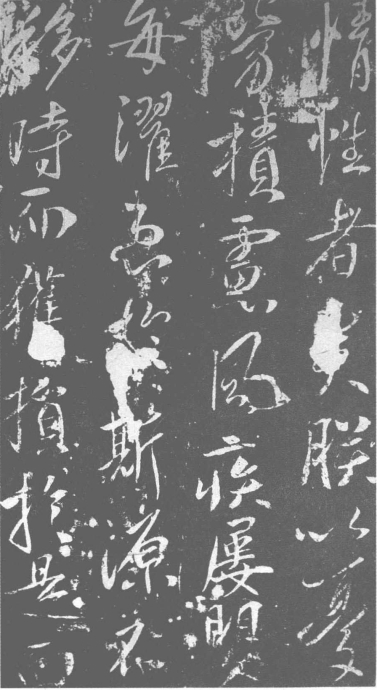

李世民《温泉铭》(局部)

皇子的成长与皇位的继承,历来是帝王们极为关注和焦虑的大事。贞观十七年(643),唐太宗放一些年幼的皇子出去任都督、刺史这样重要的地方长官。褚遂良认为皇子年幼,难以管理众臣、处理公务,不如先把年幼皇子留在京城教育培养,成年以后有了从政能力才能派出。唐太宗以为此议颇为深刻,便予以采纳。贞观二十年(646),唐太宗于寝殿侧别置一院,令太子居住,绝不令往东宫,褚遂良上疏表示不妥,唐太宗随即听从了褚遂良的建议。

当国力日趋强盛,唐太宗便打算进一步扩张领土与势力。贞观十八年(644)二月,唐太宗以高句丽莫离支弑主虐民为由,欲亲率六军攻打高句丽,并对众臣说:“高句丽莫离支贼弑其王,虐用其人。夫出师吊伐,当乘机便,今因其弑虐,诛之甚易。”褚遂良表示反对,他说:“陛下您兵机神算,人莫能知。昔隋末乱离,手平寇乱。及北狄侵边,西蕃失礼,陛下欲命将击之,群臣莫不苦谏,陛下独断进讨,卒并诛夷。海内之人,徼外之国,畏威慑伏,为此举也。今陛下将兴师辽东,臣意荧惑。何者?陛下神武,不比前代人君,兵既渡辽东,指期克捷,万一差跌,无以威示远方,若再发忿兵,则安危难测。”太宗听后,觉得有道理。然而兵部尚书李勣却以当年听信魏徵之言失去了消灭薛延陀的机会,劝太宗征辽。太宗最后采纳了李勣之言,决定继续征辽。此后,褚遂良再次谏阻太宗亲征高句丽,太宗不纳,褚遂良只好从驾征辽。东渡辽水以后,由于遭到了高丽的顽强抵抗,唐军在安市城(今辽宁海城南营城子)久攻不克。征辽之初,褚遂良感慨万千,有诗《春日侍宴望海应诏》:

从军渡蓬海,万里正苍茫。

萦波迴地轴,激浪上天潢。

夕云类鹏徙,春涛疑盖张。

天昊静无际,金驾俨成行。

戈船凌白日,鞭石秋虹梁。

电举潮宗外,风驱韩貊乡。

之罘初播雨,辽碣始分光。

麾城湛□□,□□□□□。

同文渐边服,入塞伫歌倡。

当年六月,高句丽别将高延寿、高惠真率兵十五万增援安市,以拒唐军。李勣率兵奋击,太宗自高峰引军临之,高句丽大溃,杀获不可胜记,延寿等以其众降。因命名所幸山为驻跸山,遂刻石记功,赐天下聚欢二日。

为庆贺征辽之功,褚遂良作诗《辽东侍宴山夜临秋同赋临韵应诏》:

涿野轩皇阵,丹浦帝尧心。

弯弧射封豕,解网纵前禽。

凭高御爽节,流月扬清阴。

雾匝长城险,云归渤澥深。

翻鸿入层汉,落雁警遥岑。

露条疏更响,凉蝉寂不吟。

三韩初静乱,八桂始披襟。

商飙泛轻武,仙涧引衣簪。

酒漾投川醁,歌传芳树音。

边烽良永□,麾旆竦成林。

褚遂良在征辽的过程中两次作诗,虽然是应诏之作,但也真实表达了他对国家大计的思考和对太宗皇朝的忠贞感情。前诗在征辽之初,他担心万一不胜,则安危难测。因此,诗的开头就以“万里正苍茫”和“激浪上天潢”来表达其忧患和焦虑之心情。当然,他希望取胜,希望大唐早日安宁。所以,“电举潮宗外,风驱韩貂乡”,正是一种气势夺人、不可阻挡的趋势。他“入塞伫歌倡”,期待胜利的到来。后诗是庆贺之诗,尽管经过了千难万险,“雾匝长城险,云归渤澥深”,但大战告捷,边境安静下来。“歌传芳树音”,歌舞升平了。同时期待国防之强大,军队严阵以待,边疆永无烽火。这是对朝廷、对国家的一片忠心。

也有人说贞观十八年(644)二月,唐太宗扩张野心很强,处心积虑地要征服高句丽,并想亲自去征讨辽东,此事遭到了褚遂良的反对,但是李世民强硬的态度却使褚遂良感到恐惧。他没有再坚持,并跟随唐太宗远征辽东。但是后来事态的发展,证实了褚遂良的话是对的。唐太宗御驾亲征的结果是遭到了高句丽的坚决抵抗,败兴回师,才后悔不听魏徵、褚遂良之言。《新唐书》《旧唐书》皆无此记载。这种说法恐有误。但两部《唐书》记载了“高丽莫离支遣使贡金,遂良曰:‘古者讨杀君之罪,不受其赂。鲁纳郜鼎太庙,《春秋》讥之。今莫离支所贡不臣之筐,不容受。’诏可,以其使属吏。”大体相同的内容。

贞观十八年(644)九月,已升任黄门侍郎的褚遂良开始参与朝政。随后,他被皇帝派往全国各地,巡察四方,直接可以黜陟官吏。贞观二十一年(647),褚遂良的父亲褚亮去世,他不得不暂时辞去黄门侍郎之职。贞观二十二年(648),太宗的得力助手马周死了,褚遂良才又被起用为黄门侍郎。这一年的九月,他就被提升为中书令,接替了马周的位置,成为继魏徵之后,与刘泊、岑文本、马周、长孙无忌一样在唐初政坛上举足轻重的大臣。

据《旧唐书》卷七四《刘泊传》云:“十九年(645),太宗辽东还,发定州。在道不康。泊与中书令马周入谒。泊、周出,遂良传问起居,泊泣曰:‘圣体患痈,极可忧惧。’遂良诬奏之曰:‘泊云:国家之事不足虑,正当傅少主行伊(尹)、霍(光)故事,大臣有异志者诛之,自然定矣。’太宗疾愈,诏问其故,泊以实对,又引马周以自明。太宗问周,周对与泊所陈不异。遂良又执证不已,乃赐泊自尽。泊临引决,请纸笔欲有所奏,宪司不与。泊死,太宗知宪司不与纸笔,怒之,并令属吏。”到了武则天临朝,刘泊之子弘业上言其父为遂良谮而死,诏令复其官爵。刘泊(?—645),字思道,荆州江陵人。隋朝时官至黄门侍郎。入唐,初为南康州都督府长史,后官至侍中兼太子左庶子。太宗征辽,留辅太子李治监国,为褚遂良所诬陷赐死。《新唐书》《旧唐书》皆有传,见《旧唐书》卷七四,《新唐书》卷九九。对于刘泊其人其死,两部《唐书》皆有评价,《旧唐书》说:“刘泊始以章疏切直,以至位望隆显。至于提纲整带,咨圣嘉猷,籍国士之谈,体廊庙之器。噫,枢机之发,荣辱之主,一言不慎,竟陷诬奏。虽君亲甚悔,而驷不及舌,良足悲矣!”《新唐书》也说:“刘泊之才之烈,《易》所谓‘王臣蹇蹇’者。然性刚疏,辅太子,欲身任安危,以言掩其众,为媢忌所乘,卒陷罪诛。呜呼!以太宗之明,蔽于所忿,泊之忠不能自申于上,况其下哉?古人以言为皆,可不慎欤!”这一点看来是褚遂良人生的污点,所以,后世史家有言:“噫,使长孙不逐江夏、害吴王,褚不谮死刘泊,其盛德可少訾乎?”对于这个问题,喜欢褚遂良书法的人是努力回避的。

史称褚遂良“前后谏奏及陈便宜书数十上,多见采纳。”大都是太宗朝的事,尤其在反对夺嗣换宗事件中,处处表现出其大智大勇和刚正无私,为维护社稷长治久安立下了不可替代的功劳。唐太宗共有十四子,其中长子太子承乾、四子魏王泰、九子晋王治都是长孙皇后所生。承乾自武德九年(626)十月立为太子,后因其渐好声色,又亵狎群小,且患足病,行走不便。贞观十年(636),唐太宗乃移爱于李泰,并生易嗣之意。李泰亦引召学士,接纳朝臣,潜怀夺嫡之志。褚遂良从维护封建礼仪制度出发,反对唐太宗移宠于李泰。贞观十三年(639),针对每月给魏王的料物超过皇太子的现象,褚遂良提出异议:“昔圣人制礼,尊嫡卑庶。谓之储君,道亚霄极,甚为崇重,用物不计,泉货财帛,与王者共止。庶子体卑,不得为例,所以塞嫌疑之渐,除祸乱之源。而先王必本于人情,然后制法,知有国家,必有嫡庶。然庶子虽爱,不得超越嫡子,正礼特须尊亲。如不能明立定分,遂使当亲者疏,当尊者卑,则佞巧之徒,乘机而动,私恩害公,惑志乱国。”(《贞观政要》卷四《太子诸王定分第九》)贞观十六年(642),又催促唐太宗把制定太子、诸王的名分作为最急迫的事来处理,以便成为今后历代帝王可以效仿的一种制度,进而积极地主张嫡尊庶卑的传统礼仪,和自周以来确立的嫡长子继承制度,以维护李承乾的太子地位。然而太子却因图谋魏王,事泄而败,于贞观十七年(643)四月初被废为庶人。

唐太宗很是赞赏四子李泰的兄弟情分。父子之道,本是人之天性,但李泰说如果他当了皇帝,他死之后把帝位不传自己的儿子,而要传给自己的弟弟李治。唐太宗既有了这样明确的想法,给事中崔仁师便立即承旨密奏,请立魏王为太子。中书侍郎岑文本、黄门侍郎刘泊亦劝之。其他大臣即使秦王旧属如司空房玄龄、司徒长孙无忌等人大都坐观时势,缄口不言。唯有褚遂良对唐太宗面许魏王为太子不以为然。褚遂良对唐太宗说:“您这种想法是不对的,愿您仔细思考,不要错下去了。哪有您百年之后,魏王据天下,肯杀其爱子,传位给晋王的道理?您昔日既立承乾为太子,后复宠幸魏王,礼秩超过了承乾,嫡庶不分,所以造成了今日之祸。殷商就有这样的事情,足以为鉴。您今若要立魏王为太子,请您先安排好晋王的安全问题。”唐太宗听后,涕泗交流地说:“我的确不能那样做。”正由于褚遂良一语中的道出:“泰立、承乾、晋王皆不存;晋王立,泰与承乾可无恙。”这种久贮胸中犹豫不决的矛盾心理,使得唐太宗在严峻事实面前改变了初衷。即日与长孙无忌、房玄龄、李勣与褚遂良等大臣商议,共立晋王为太子,终于避免了一场因夺嗣而引起的政治祸乱。

贞观二十三年(649),病重的太宗在弥留之际,将长孙无忌与褚遂良召入卧室,对二人说:“你们两人的忠心,我心里是明白的。过去汉武帝寄孤给霍光,刘备托孤给诸葛亮。我的后事,就托付给你们二人。太子的仁孝,你们是知道的,你们必须尽诚辅佐,永保社稷的安宁。”他又对太子李治说:“有长孙无忌和褚遂良二位老臣在,国家之事,你就可以不用担心了。”于是命令褚遂良起草诏书。在八年后,被黜的褚遂良写给高宗的信中曾提道:“当受遗诏,独臣与无忌二人在,陛下方草土号恸,臣即奏请即位大行柩前。当时陛下手抱臣颈,臣及无忌请即还京,发于大告,内外宁谧。”(《新唐书》本传)事实也确是如此,高宗登上皇位,褚遂良功莫大焉!

太宗在位的后十年,褚遂良在政治上所起的作用日益显著,从起居郎逐步迁升为谏议大夫、黄门侍郎,进而参与朝政,最后位至辅佐天子而执国政的中书令和辅佐太子即位的顾命大臣。褚遂良的成长是与唐太宗分不开的,没有唐太宗的重用,我们就看不到功绩显赫的褚遂良。所以,褚遂良带着万分悲痛与肩负重任的复杂心情,撰写了《太宗哀册文》。太宗病逝,褚遂良内心无限凄凉。他完成《太宗哀册文》自朝中回家,骑马误入他人家的宅地竟然都没有觉察,可见褚遂良当时的悲痛之情和对国事之努力与投入。

永徽初年,褚遂良曾经踌躇满志,承受唐太宗的临终托孤,积极协助秦王府重臣长孙无忌等人共同辅佐新主,执行贞观制度,诚如他后来所说:“臣处众事,咸无废阙,数日之内,内外宁谧。”但高宗李治是个沉溺女色、没有政治才干的人,即位的头几年,由于长孙无忌和褚遂良的辅政,尚有贞观遗风。

褚遂良被太宗和高宗重用和赏识,做事可能就有些无所顾忌。永徽元年(650)十月二十四日,当时监察御史韦思谦上奏说,中书令褚遂良压价买了中书译语人史诃担的私宅。并说,园宅不准上市,岂能估价买卖?而且大理寺少卿张叡册估价低而不当,即使无罪,张叡册作为大理寺少卿这样处理问题也是绝对不可以的。要求“弹劫”张叡册和褚遂良。有一个成语,叫“明目张胆”,说的就是监察御史韦思谦反对位重一时的褚遂良的这件事。看得出,李治并不喜欢这位托孤大臣,所以借处理张叡册之机,把褚遂良贬为同州(今陕西大荔县)刺史。有学者认为褚遂良被太宗和高宗的重用和赏识,自然被许多人嫉妒,遭人陷害,这是不符合历史实际的,有为名人讳之嫌疑。

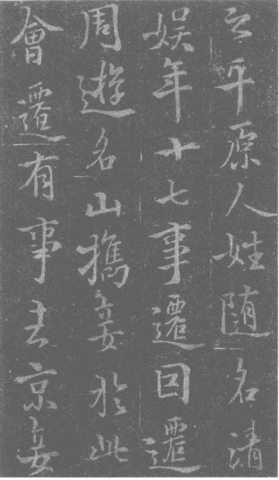

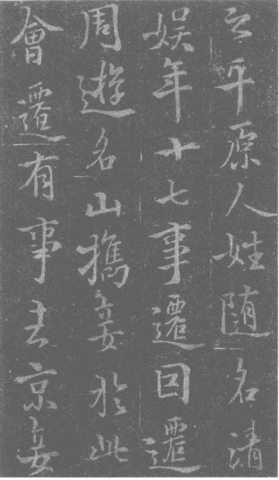

到同州的褚遂良再也没有上朝进谏,没有日理朝政的繁忙,可以把这么多年对王羲之书法的理解重新温习和消化,把胸中的一腔愤懑和热血倾之于笔端。传说褚遂良被贬同州的第二年九月某夜,梦见司马迁之妾平原人隋清娱,并为之撰书铭事。黄本骥《古志石华》卷五收有此志,末云:“褚遂良撰文并书。”但此也有按语说:“此盖小说家因同州有褚书《圣教序记》,遂托此事,而好事者遂为撰志,用褚法书石以实之,其真伪无足深辨。然其书特工,传流已非一日。湘乡令胡君(钧)既摹《圣教序记》置于褚公祠,因并摹此志。”此碑全称《故汉太史司马迁公侍妾隋清娱墓志铭》。

此碑真伪现在看来并不重要,重要的是褚遂良被贬之后思考了很多,犹梦犹醒应该是褚遂良遭贬后曾经出现过的一种精神状态。他好似把自己同隋清娱的命运联系在一起了,用对隋清娱的同情,来暗示自己仕途上的不顺。

永徽三年(652)正月,高宗又把他召回身边,征拜为吏部尚书,同时监修国史,加光禄大夫,又兼为太子宾客,奉诏与太尉长孙无忌、弘文馆学士古那律等二十四人刊定孔颖达《尚书正义》二十卷。《尚书正义》刊定后,即颁布天下,每年明经令依此考试,意义重大。第二年又升为尚书右仆射,执掌朝政大权,成为佐助天子,总管百官、治理万事的首席宰相,这是他政治生涯的顶峰。

回朝后,褚遂良与以前的想法有所改变,想到太宗临死的托孤,想到忠心耿耿的大臣房玄龄被诬陷,想到自己被贬同州,看到朝廷目前的局面,也感到壮志难酬,因而产生了肃清报复的心理。

首先是韦思谦,这个使自己在政治上摔了一个大跟头,致使太宗的遗诏不能顺利实现的人,首先要惩罚他,将其贬谪到清水县当了县令。御史大夫李乾佑也与褚遂良不和,而且是韦思谦的上司,是弹劾褚遂良贱市人宅的支持者,亦被褚遂良所报复,贬为邢州刺史。李乾佑的墓志铭里有这样几句话:“君以天资刚直,权豪惧惮,中书令褚遂良贸易之间,交涉财贿,既挥霜简,因触时蠹,遂良出为同州,寻而缘隙兴嫌,后成诬陷。君坐迁邢州刺史,寻除魏州。”接着是尚书左丞卢承庆,遂良认为他也是韦氏纠劾之支持者,出为益州大都督长史。而后褚遂良又翻出承庆在雍州的旧事参奏,又把卢承庆贬为简州司马。

把这帮当年为买宅地而加害于他的人全部剪除,有他的私心,也有他不辜负太宗托孤,为国家施展政治抱负的追求。

有学者说,政治上的坎坷、生活上的不顺利,当年扶植他的老师、朋友都已经不在了,高宗沉湎于女色,不理朝政,更不把褚遂良这个托孤大臣放在眼里,使得他对政治心灰意冷,而将精力投入到书法中,迎来了书法艺术事业上的最高峰和书法创作的高产期。永徽三年(652),正书《房玄龄碑》。永徽二年(651),正书《雁塔圣教序》。永徽三年(652),又奉敕正书《阴符经》一二〇卷。其中《雁塔圣教序》是褚遂良书法艺术的代表作。这种对褚遂良书法成就产生原因的分析是不对的,前面讲过褚遂良如果有好的心情和纸笔,定能创作出优秀的书法作品,这时褚遂良创作出了一生最为杰出的书法作品,说明当时他的心情是非常好的。褚遂良的思想不是道家的,不是在政治上最失意时,才能创作出优秀的作品;而是儒家的,他的政治成就和艺术成就是同步的。

褚遂良《隋清娱墓志铭》(局部)

可以这样简短地归纳褚遂良在永徽初年的政治生活:贞观二十三年(649)六月,李治继皇帝位,年仅二十一岁。高宗即位后,就封褚遂良为河南县公;次年,又升为河南郡公。所以,后世多称褚遂良为“褚河南”。但是在实际上,李治可能并不喜欢褚遂良这位托孤大臣,所以后来借故把他贬为同州刺史,由柳奭取代了他的中书令的位置。三年后,高宗又把他召回身边,征拜为吏部尚书,同时监修国史,加光禄大夫,又兼为太子宾客。永徽四年(653),又升为尚书右仆射,执掌朝政大权,这是他政治生涯中的顶峰。