-

1.1封面页

-

1.2内容提要

-

1.3序言

-

1.4目录

-

1.5第1章 绪论

-

1.5.11.1 研究背景

-

1.5.21.2 研究意义

-

1.5.31.3 研究目的与内容

-

1.5.41.4 研究方法

-

1.5.51.5 研究框架

-

1.6第2章 理论基础与文献综述

-

1.6.12.1 译创理论概述

-

1.6.1.12.1.1 译创理论的提出和发展

-

1.6.1.22.1.2 译创理论的内涵分析

-

1.6.1.32.1.3 译创者主体性分析

-

1.6.1.42.1.4 译创手段分析

-

1.6.1.52.1.5 对译创理论的批评

-

1.6.1.62.1.6 译创理论在国内的介绍及其现实意义

-

1.6.22.2 林语堂研究述评

-

1.6.2.12.2.1 中国大陆的林语堂研究述评

-

1.6.2.22.2.2 港台地区及海外林语堂研究述评

-

1.6.2.32.2.3 林语堂研究存在的问题与不足

-

1.6.32.3 本章小结

-

1.7第3章 林语堂译创动机、内容和思想研究

-

1.7.13.1 林语堂译创动机分析

-

1.7.1.13.1.1 赛珍珠的发现和《吾国与吾民》的畅销

-

1.7.1.23.1.2 纠正此前传教士对中国文化的误读

-

1.7.1.33.1.3 调和中西文化,构建多元文化

-

1.7.1.43.1.4 从个人兴趣与视角出发讲述中国故事

-

1.7.23.2 林语堂译创内容分析

-

1.7.2.13.2.1 经典哲学

-

1.7.2.23.2.2 抒情哲学

-

1.7.2.33.2.3 影响译创内容的因素分析

-

1.7.33.3 林语堂译创思想分析

-

1.7.3.13.3.1 宏观视角

-

1.7.3.23.3.2 微观视角

-

1.7.43.4 林语堂作为译创主体的贡献和价值分析

-

1.7.53.5 本章小结

-

1.8第4章 林语堂译创手段研究

-

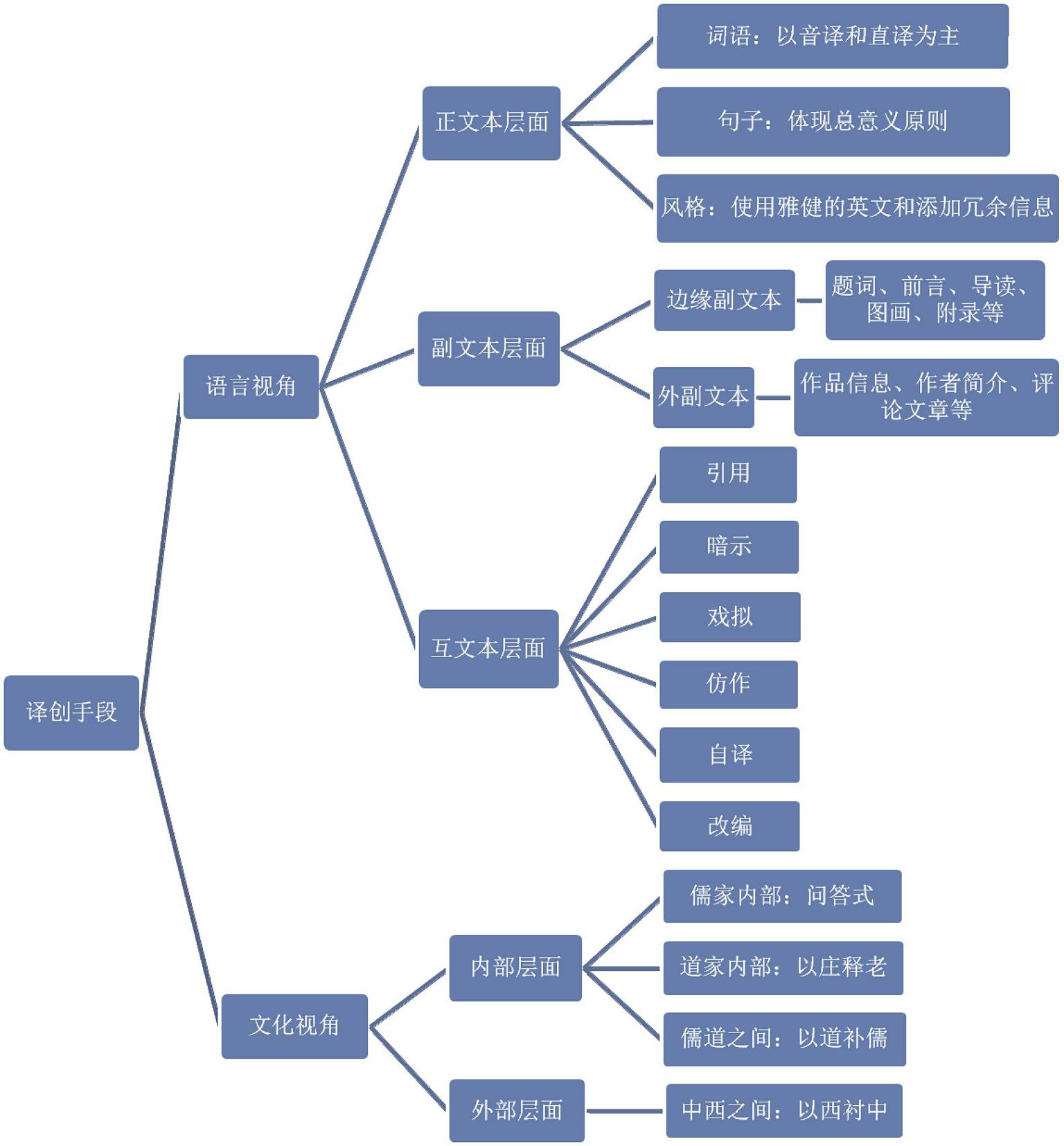

1.8.14.1 语言视角下的译创手段分析

-

1.8.1.14.1.1 正文本层面

-

1.8.1.24.1.2 副文本层面

-

1.8.1.34.1.3 互文本层面

-

1.8.24.2 文化视角下的译创手段分析

-

1.8.2.14.2.1 中国文化的内部层面

-

1.8.2.24.2.2 中西文化的外部层面

-

1.8.34.3 林语堂译创手段的贡献和价值分析

-

1.8.44.4 本章小结

-

1.9第5章 林语堂译创效果研究及对中国文化走出去的启示

-

1.9.15.1 林语堂译创作品海外出版情况分析

-

1.9.25.2 林语堂译创作品读者接受情况分析

-

1.9.2.15.2.1 期刊和报纸上发表的书评文章

-

1.9.2.25.2.2 网络上发表的读者评论

-

1.9.35.3 林语堂译创效果的原因分析

-

1.9.3.15.3.1 西方文化语境的需要

-

1.9.3.25.3.2 中国文化走出去的需要

-

1.9.3.35.3.3 赛珍珠夫妇的作用

-

1.9.45.4 对中国文化走出去的启示

-

1.9.55.5 本章小结

-

1.10第6章 研究绪论

-

1.10.16.1 本书研究成果

-

1.10.26.2 本书的创新之处

-

1.10.36.3 本书的局限

-

1.11参考文献

-

1.12附录1:林语堂作品总目

-

1.13附录2:林语堂生平年表

-

1.14后记

-

1.15索引

1

林语堂英文译创研究