-

1.1目录

-

1.2拉斯·冯·提尔 没有他,戛纳就不热闹

-

1.3小津安二郎 这个鬼子差点娶了个艺伎

-

1.4李天济 他被上官云珠单独传艺,又写出了中国电影最闷骚的剧本

-

1.5埃尼奥·莫里康内 没有他,西西里就没有美丽传说

-

1.6昆汀·塔伦蒂诺 只要你还有什么放不下,就一定会再次败给他

-

1.7马龙·白兰度 二十个私生子、两尊小金人、一场谋杀案,串起他跌宕起伏的一生

-

1.8谢尔盖·帕拉杰诺夫 他只拍了四部长片,就被认为难以超越

-

1.9王羽 “独臂刀王”的江湖往事

-

1.10莱妮·里芬施塔尔 长寿对她而言就是苦役

-

1.11莱奥·卡拉克斯 直接把黑帮金库拍“爆”了的小个子

-

1.12田中绢代 每次脆弱茫然,我都会想起她的奋争

-

1.13哈维·韦恩斯坦 又一个大佬倒在了道德的枪口下

-

1.14赵丹 他是第一个在银幕上骂“册那”的电影巨星

-

1.15米开朗基罗·安东尼奥尼 过去他是中国人民的敌人,现在他是中国文青的偶像

-

1.16让娜·莫罗 她在银幕上创造了最著名的三角恋

-

1.17泰伦斯·马力克 他二十年没拍电影,一出手就是一座“金熊”

-

1.18杨延晋 风流才子情债高筑

-

1.19吉尔莫·德尔·托罗 他在洛杉矶郊外有一座黑暗庄园

-

1.20奥逊·威尔斯 第一次拍电影,电影公司就让他随便拍

-

1.21英格丽·褒曼 地下情重创银幕形象,她一度被好莱坞除名

-

1.22大卫·欧·塞尔兹尼克 没有他,好莱坞的黄金时代成色减半

-

1.23是枝裕和 影迷做着做着就拿了威尼斯大奖

-

1.24杨德昌 他可以十年没有性生活

-

1.25赖纳·维尔纳·法斯宾德 他吸毒滥交家暴,我们却用电影节向他致敬

-

1.26德里克·贾曼 77分钟全屏蓝色是他临死的至善之言

-

1.27徐枫 她是胡金铨的女侠,也是张国荣的贵人

-

1.28约翰·巴里 他曾经丢弃了怀孕中的妻子,最终找回了生命的宁静

-

1.29詹姆斯·卡梅隆 在奥斯卡的领奖台上,只有他敢说自己是世界之王

-

1.30马克·穆勒 他究竟是中国电影的恩人还是恶人

-

1.31邹文怀 小弟叛变,自立门户,两巨头香江厮杀半生

-

1.32克里斯托弗·诺兰 说他是大师,好像还早了点

-

1.33霍伊特·范·霍特玛 他就是诺兰离不开的新欢

-

1.34阿尔·帕西诺 二十六岁还在做保安,五年后他被提名奥斯卡

-

1.35克劳斯·金斯基 他是银幕上的魔鬼,也是生活中的魔鬼

-

1.36科恩兄弟 求求他们,千万不要变成姐妹

-

1.37冯小刚 这回他是在演戏吗

-

1.38让-吕克·戈达尔 电影史因他分成了上下两册

-

1.39艾曼努尔·卢贝兹基 他用镜头玩死影迷

-

1.40英格玛·伯格曼 他总能把痛恨他的女人拉回来拍电影

-

1.41李翰祥 他庄可为历史存照,谐可作风月宝鉴

-

1.42弗朗西斯·福特·科波拉 早年拿奥斯卡,晚年酿葡萄酒,他一直是我们的榜样

-

1.43路易斯·布努埃尔 他就像黄梅天,让资产阶级发霉

-

1.44李屏宾 他是铁汉,却有柔情

-

1.45罗曼·波兰斯基 女人比李小龙对他更有效

-

1.46皮埃尔·保罗·帕索里尼 他是意大利最离经叛道的导演

-

1.47加斯帕·诺 你怎么能把他看成是个A片导演

-

1.48拉夫·迪亚兹 看他的电影,你要准备面包、水和靠枕

-

1.49斯坦利·库布里克 他是电影大师,也是猫和狗的勤务兵

-

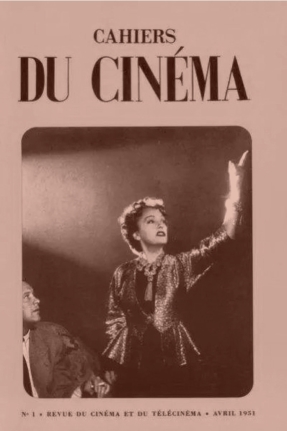

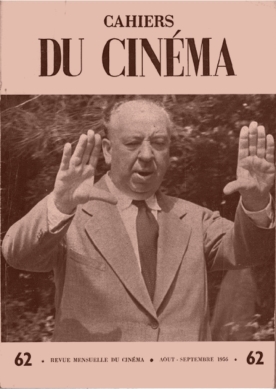

1.50安德烈·巴赞 他没有拍过一部电影,却影响了世界电影的发展

-

1.51代跋 《世界影史50名人传奇》诞生记

1

世界影史50名人传奇