流放人口的年龄结构——流放犯的家庭状况——婚姻——出生率——萨哈林的儿童。

流放人口年龄结构的官方统计数字,纵然比我收集的准确和完整,还是说明不了任何问题。首先,它是偶然的,因为它不是以自然的和经济的条件为前提,而是以法理、现存的惩罚体制、制作监狱统计的长官意志为参数的。随着对流放制度,特别是对萨哈林的看法的转变,人口的年龄结构也会变;如果流放到移民区的妇女增加一倍,或随着铁路通向西伯利亚而开始的自由移民,也会有变化。其次,在流放岛上特殊的生活机制里,这些统计数字完全不具有正常条件下的切列波韦茨县和莫斯科县统计数字的意义。例如,老年人在萨哈林的人口比例中微乎其微,但这并非意味着条件艰苦,譬如死亡率高,而仅仅是大多数流放犯刑期一满,就趁着还没老赶紧回大陆了。

目前,在移民区占第一位的年龄段是25-35岁(24.3%)和35-45岁(24.1%)。[1]20-55岁年龄段,格里亚茨诺夫医生称之为劳动年龄,其人数在移民区占比64.6%,即高于俄国近一半。[2]可叹的是,萨哈林的劳动或有生产能力年龄的高比例乃至过剩,根本不是经济宽裕的标志,而仅仅证明劳动力过剩,因此,即便饥饿、无所事事和缺乏技能的人数量巨大,萨哈林仍在大兴土木,修桥铺路。造价不菲的建筑与衣食无着、一贫如洗的劳动力比肩并列,今天的移民区令人想起古老的过去,那时也是人为地制造劳动力过剩,一边是廊庙和杂技场鳞次栉比,一边是劳动力群体忍受着极度的贫困。

0-5岁年龄段儿童的统计数字占比也很高,达24.9%,虽然相比俄国同一年龄段的统计数字要低,[3]然而以流放区家庭生活环境如此恶劣而言,这个比例算高了。萨哈林妇女的生育率和儿童不高的死亡率,读者接下来可以看到,儿童的比例或许很快就会上升,甚至达到俄国的水平。这是好事,因为除了为各种各样的移民开拓考虑,与孩子的血缘关系亦是流放犯的道德支柱,比别的更让他想起俄国的乡村故土,况且照顾孩子将妇女们从无所事事中拯救出来。这也是坏事,因为这个没有生产能力的年龄段的人需要花销,自己什么都挣不来,增加经济困难,他们使贫困加剧,在此方面移民区的处境比俄国农村愈加差:萨哈林的儿童长大到少年或成年后,都会离开去大陆,这样一来,移民区负担的花销便得不到回报。

对尚未成熟,但正在成熟的移民区而言是希望和基础的年龄段,在萨哈林的比例微乎其微。整个移民区内15-20岁的人仅185人:男89人,女96人,即占比约2%。其中仅27人是真正的移民区儿童,即出生在萨哈林或流放的路上,其余的全都是外来的。但这些出生在萨哈林的儿童也仅住到父母或丈夫去大陆为止,都将随他们一道离开。这27人几乎都是刑期已满的富裕农民的孩子,仍然留在岛上是为了资本更雄厚。譬如,亚历山大罗夫斯克村的拉奇科夫家就属此类人。还有玛利亚·巴拉诺夫斯卡娅,她是自由移民的女儿,出生在奇比桑,现年18岁,也不再待在萨哈林,将随丈夫去大陆。20年前出生在萨哈林,年满21岁的那些人,岛上已经一个不剩了。20岁的人移民区总共27个:其中流放来的7人,7人是自愿随夫的,7人是流放犯的孩子,年轻人都已认识去符拉迪沃斯托克和阿穆尔的路。[4]

萨哈林有860户合法家庭和782户自由组合家庭,这些统计数字足以表明住在移民区的流放犯的家庭状况。一般来说,全部成年人口中近半数的人享有家庭生活。移民区的女性全部都有主,另外一半,将近3千人单身生活的,清一色是男性。不过,这种情况也是偶然的,经常起变化。譬如,每逢特赦,监狱一下子释放约数千名的新移民流放犯,那么移民区单身男性的比例就会上升,这种事我离开不久就遇上一次,当时,萨哈林移民流放犯获准去乌苏里斯克修筑西伯利亚铁路,于是这个比例又下降了。无论如何,流放犯中家庭因素的发展还是相当弱,有人指出,移民区之所以至今未获成功,其主要原因就在单身男性数量多。[5]目前当务之急的问题是,为什么移民区的非法家庭和自由同居得到如此广泛发展,为什么看到流放犯家庭状况的统计数字,会得出这种印象,仿佛流放犯在顽固地逃避合法婚姻?须知假如不是自愿随夫的自由民妻子的话,移民区自由组合家庭将比合法家庭多3倍。[6]总督向我口述这种状况时,称之为“令人发指”,当然不是怪罪流放犯。流放犯大多数拥护父权制,信仰宗教,更喜欢合法婚姻。常有非法夫妇请求长官准许在教堂重新举办婚礼,可是大多数的请求都遭到拒绝,原因既不在于地方行政当局,也不在流放犯本人。问题在于,即便罪犯被剥夺公权包括父权,对于家庭他已不复存在,如同死人一般,但他在流放地的婚姻权仍然不取决于他今后的生活状况,而由不是罪犯,留在家乡的妻子意愿决定。必须征得对方同意解除婚约,同意离婚,届时罪犯方可步入新的婚姻。一般留在家乡的妻子们都不会同意:一种人出于宗教理念,离婚是罪孽;另一种人是因认为解除婚约没有必要,无意义的事,任性胡闹,尤其是夫妻双方已经人近中年。“他是结婚的年龄吗?”收到丈夫提出离婚的信后,妻子琢磨,“这老狗,也不想想他的灵魂。”第三种人拒绝是因为担心,离婚这种事太复杂、太麻烦,太费钱,或者仅仅是因为不晓得去哪里递申请,从何处下手。还有,流放犯不要合法婚姻还得归咎于犯人案卷的不完备,办理时往往需要一系列各种各样的手续,其令人厌倦的繁文缛节,导致流放犯把钱全花在文书身上,还有印花和电报上,最后绝望地直摆手,打定主意,合法家庭他不要了。很多流放犯根本就没有犯人案卷,有的案卷里根本没有记载流放犯的家庭状况,或要么不清楚,要么是错的,此外,除了犯人案卷,流放犯没有任何其他证明文件,以备不时之需。[7]在移民区完婚的数据资料,可以在户籍簿中查到,但是因为合法婚礼在这里办起来太奢侈,不是人人都办得起的,所以这些资料远远不能说明居民对婚姻生活的真实需求,在这里举办教堂婚礼不是何时需要,而是何时能够。资料里举办婚礼的平均年龄的统计数字压根就是摆设:根据它断定晚婚多还是早婚多,要由此处得出某种结论是不可能的,因为大多数流放犯的家庭生活早在教堂仪式完成之前就开始了,在教堂重新举办婚礼时两人已经有孩子了。从户籍簿里暂时只能看出,最近10年间婚礼举办数量最多的是在1月,占全年的1/3。秋季婚礼也不少,但与1月绝对没得比,与国内农村的情况不可同日而语。在正常的条件下,移民流放犯的自由民孩子无一例外都早婚,新郎的年龄18-20岁,新娘的15-19岁。但是15-20岁的自由民姑娘比男人多,他们通常在岛上呆到结婚年龄就走了,大概是由于年轻的未婚夫太少,出于经济的考虑不相称的婚姻很多,年轻的自由民姑娘,几乎还是小女孩,就被父母许配给成年的移民流放犯和农民。经常有士官、上等兵、军医士、文书和看守结婚,但他们只喜欢十五六岁的少女。[8]

婚礼办得都简单而乏味,据说,在特姆斯克区有时候会有快乐的婚礼,热闹得很,最会闹的是霍霍尔。在亚历山大罗夫斯克有印刷所,流放犯都作兴在婚礼前送印好的请柬,印命令印烦了的苦役犯印刷工往往很高兴显摆一下自己的技艺,他们印的请柬在外观和文字上比莫斯科的一点不差。每场婚礼官方都发一瓶食用酒精。

移民区的出生率让流放犯们自己都认为太高,这成为嘲弄女人的笑柄,见解深刻的意见的根据。据说,萨哈林的气候适合妇女怀孕,甚至那些在俄国不能生育,已不再指望有孩子的老太婆都生得出孩子。女人们如同急于要萨哈林人丁兴旺,经常生双胞胎。弗拉基米洛夫卡的一个中年产妇,已经有了一个成年的女儿,听说了太多生双胞胎的,指望自己也生两个,等生出来的只有一个时,大失所望,她求助产士:“再找找看。”可是这里的双胞胎并不比俄国各县多。截至1890年1月1日,之前的10年里移民区共出生2275个男女婴孩,而被称为双胞胎的只有26人。[9]所有这些关于妇女生育率太高、双胞胎等等的夸张说法,说明流放居民对生育的浓厚兴趣和生育在这里具有举足轻重的意义。

由于人口数量总是随着人来人往变化不定,像市场那样具有偶然性,要确定移民区近几年的平均出生率简直是奢望,难上加难的是,我和其他人收集的统计资料少得可怜,近几年的人口数量不清楚,当我查阅了官方资料后,要搞清楚它在我犹如古埃及奴隶之苦役,其结果亦非常可疑,只能大致确定一下出生率,且仅限于当下。1889年4个教区共出生男女婴孩352个,正常条件下,在俄国有7千居民的地区每年才生出这个数量的婴孩,[10]1889年移民区的人口刚好是7千多几百。显然,这里的生育率只比俄国总的平均数(49.8),以及俄国各县的平均数,如切列波韦茨县(45.4)的略高一些。可以承认,1889年萨哈林的出生率与俄国的一样高,如果有所差异但不大,可能就没有特别的意义。如果两个地区的平均生育率一样,而一个地区的妇女怀孕率高一些,另一个地区妇女的怀孕率低一些,那么,很显然,就还可以承认,萨哈林妇女的怀孕率比俄国总体的怀孕率高得多。

饥饿、思乡、恶习、不自由——流放地林林总总的恶劣条件并未扼制流放犯的生育能力,这么说,亦并非它的存在就意味着条件好。妇女生育率和出生率提高的第一原因是,移民区的流放犯无所事事,丈夫和同居男人只好窝在家里,没有打工赚钱的机会,生活单调乏味,因此满足性欲往往就成为唯一可能的娱乐;第二个原因是,这里的大多数妇女都正值育龄。眼前这些原因除外,可能还有一些暂时无法直接观察到的原因。也许,这旺盛的生育力应该被视作大自然赐予人们与危害和破坏斗争的手段,首先是与人口稀少,女性不足等这个大自然秩序的敌人作斗争。人类面临的危险越大,生育得就越多,在此意义上恶劣条件可以被视为出生率高的原因。[11]

10年间出生的2275名婴孩中,秋季出生的最多(29.2%),春季最少(20.8%),冬季(26.2%)出生的比夏季(23.6%)多。至今怀孕和生产数量最多的是在8月到1月的半年里,这段时间昼短夜长,较之耕种和多雨的春夏两季,最有利于怀孕和生产。

目前萨哈林共有儿童2122人,包括1890年满15岁的少年,其中随父母来自俄国的644人,出生在萨哈林和前往流放途中的1473人,我不知道出生地的孩子有5个。第一部分,1/3不到,他们大多是来岛时已经到懂事的年龄:他们记得并喜爱故乡;第二部分,萨哈林生人,从未见过比萨哈林更好的地方,他们理当依恋它,视之为自己真正的故乡。一般说来,这两组人彼此差异较大。譬如第一组的非婚生孩子数量占比仅1.7%,第二组则为37.2%。[12]第一组的孩子自称是自由民;绝大多数是在被判刑之前出生和怀上的,并因此保留着公权。在流放地出生的孩子,对自己无从说起,以后他们会被登记为纳税人,被叫作农民或市民,现在他们的社会地位则被定为:流放苦役犯的私生子,移民流放犯的女儿,移民的私生女等等。曾经有一个贵族妇女,流放犯的妻子,得知她的孩子在户籍簿里被登记为移民流放犯的儿子时,据说失声痛哭。

第一组中几乎没有哺乳期的和4岁以下的孩子:他们多为学龄儿童。第二组里的萨哈林生人里面,恰恰相反,多是幼童,而且孩子越大,人数越少,假如我们用图表显示该组儿童的年龄,得到的图形将是直线下滑。该组1岁以下的孩子有203人,9-10岁的45人,15-16岁的仅11人。出生在萨哈林的20岁青年,我已经说过,一个不剩都走了。如此一来,缺少少年和青年,年轻的未婚夫妻中清一色都是外来者身影。萨哈林生人中大龄儿童比例低还揭示了儿童的死亡率,以及在过去历年中岛上妇女过少,所以孩子出生的就少,但这主要归咎于移民。成年人去大陆时不会留下孩子,自己把他们都带走了。萨哈林生人的父母通常在他出生之前早就开始服刑,待他出生,长到10岁,他们大多都已获得农民资格,能够去大陆了。外来儿童的处境则完全相反。当他的父母被流放萨哈林,他往往已经5-8岁,或者8-10岁,在父母服苦役和移民流放期间,已经过完了童年,等到父母获得农民资格,他已经成为劳动力了,没等全家去大陆,他已经去好过几次符拉迪沃斯托克和尼古拉耶夫斯克,打工赚钱了。反正,无论外来的,还是土生土长的都不会留在移民区,所以萨哈林所有的哨所和村落至今为止确切的称呼不是移民区,而是临时迁居地。

新生儿的出生在家里不受欢迎,给摇篮中的婴儿唱的不是摇篮曲,而是令人惶恐不安的哭诉歌。父亲们和母亲们说,孩子没东西喂养,他们在萨哈林学不到好,“仁慈的老天爷愈早带他走就愈好”。如果孩子哭闹或淘气,就会恶狠狠地朝他吼:“闭嘴,死掉算了!”然而不管怎么说,不管怎么咒,在萨哈林最有益、最需要、最可爱的人,是这些孩子,流放犯本人也最知道这一点和珍惜他们。他们给粗俗的、道德败坏的家庭带来温柔、纯洁、温顺、快乐。尽管孩子们是无辜的,但是他们在这个世界上最爱的是有罪的母亲和强盗父亲,如果身陷囹圄的流放犯尚能被一条狗的温柔所打动,那么孩子的爱对他会是何其珍贵啊!我已经说过,孩子的存在是流放犯的道德支撑,这会儿还要补充说,孩子往往还是男女流放犯与生活联系的唯一纽带,将他们从绝望、彻底堕落中拯救出来。有一次我登记到两个自由民妇女,她们自愿随夫过来,住在一个房间里,一个没有孩子,我在她们木屋里时,一直在怨天尤人,嘲笑自己,骂自己是傻子,作孽了来萨哈林,神经质地握紧双拳,始终都在场的丈夫此时只能负疚地望着我。而另一个有孩子的,这里都这么叫,她有几个孩子,却沉默不语,所以我认为,前面那个没孩子妇女的状况必定更可怕。还记得我在一个木屋里登记到一个3岁鞑靼小男孩,他戴着小圆帽,两只眼睛分得很开,我跟他说了几句好听的话,他父亲,一个喀山鞑靼人原本无动于衷的脸上,突然变得和颜悦色,他开心地点点头,好像赞成我说的话,他儿子真的是非常好的小男孩,我觉得这个鞑靼人是幸福的。

萨哈林的孩子们受的是什么影响,又是什么影响决定了他们的精神活动,读者从前文中应该明了了。在俄国,在城市和乡村,被当作可怕的东西,在这里习以为常。孩子们用无所谓的眼光目送披枷带锁的囚犯,每逢镣铐犯运沙石,孩子们跟在后面起哄。他们玩官兵捉强盗的游戏。小男孩跑到街上,朝自己的伙伴高喊:“看齐!”“稍息!”要么他把自己的玩具和面包装到口袋里,对母亲说:“我逃跑了。”“看着点,小心哨兵给你一枪。”母亲也开玩笑,他走到街上流窜,伙伴们则扮成哨兵捉他。萨哈林的孩子谈的都是逃犯、抽树条、鞭笞,他们都晓得谁是刽子手、镣铐犯、同居者。在上阿尔穆丹村的木屋里巡访时,在一个木屋里我没看到大人,家里只是一个10岁的小男孩,浅色头发,驼背,打着赤脚,苍白的脸布满圆圆的雀斑,像大理石做的。

“你的父称叫什么?”我问。

“我不知道。”他回答。

“怎么会?你跟父亲住,不知道他叫什么?难为情的。”

“他不是我真的父亲。”

“这么说,不是真的?”

“他跟妈妈同居。”

“你母亲是有丈夫的,还是寡妇?”

“寡妇。因为丈夫来的。”

“这么说,是随夫的?”

“是杀夫。”

“你记得自己的父亲吗?”

“不记得。我是私生子。妈妈在喀拉生的我。”

萨哈林的孩子苍白、消瘦、羸弱,他们衣衫褴褛,永远饥肠辘辘。之后读者将会看到,他们差不多都死于消化道疾病。半饥半饱的生活,有时候一连数月的食物只有大头菜,家境过得去的也只有咸鱼,低温和潮湿慢慢地戕害着孩子们的身体,精力的消耗使他们的肌体组织退化,如果不移民,那么2-3代之后,移民区就可能会出现各种各样营养不良的疾病。现在,最穷困的移民流放犯和苦役犯的子女都可以领取官方的“抚养费”:1-15岁的儿童每月可得1个卢布,父母双亡的孤儿、残疾儿和畸形儿每月可得3卢布。儿童获得救助的权力由官员个人酌定,他们对“最穷困”一词的理解各个不同,[13]领来的1-3个卢布由父母支配。由于这笔救济金有如此之裁夺和父母的穷困与狠心,很少能达成其初衷,早该取缔了。它不仅没有减轻穷困,反而伪饰了贫困,使不明真相的人们以为,萨哈林的儿童都有生活保障。

【注释】

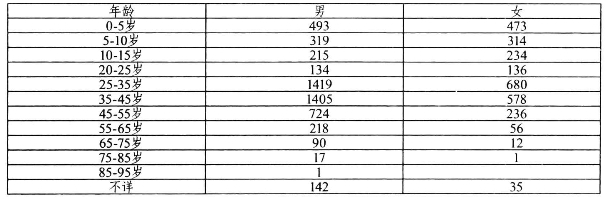

[1]这是我编制的年龄统计表:

[2]切列波韦茨县的劳动年龄占44.9%,莫斯科县45.4%,坦波夫县42.7%。

[3]切列波韦茨县37.3%,坦波夫县39%。

[4]从表格中可以见出,儿童年龄段内的性别基本平衡,而在15-20,20-25年龄段女性甚至有些过剩,不过25-35年龄段的男性超过女性的一倍,中老年年龄段男性可以说是大大超过女性。老年男人数量少到几乎没有,老年女性显示出萨哈林的家庭缺乏经验和传统。顺便说一句,每次去监狱我都感觉到,那里的老年男性相对比移民区多。

[5]但是,无论从哪方面都未见到移民区初期的巩固主要是靠家庭因素的发展,我们知道,弗吉尼亚的富裕早于往那里输送妇女。

[6]如果仅凭统计数字判断,就可能得出结论,即俄国流放犯完全不需要教会婚姻,例如,根据1887年的官方统计可见,亚历山大罗夫斯克区的女苦役犯共211人。其中仅34人的婚姻合法,136人与苦役犯和移民流放犯同居。同一年特姆斯克区的194名女苦役犯中11人与法定丈夫生活,161人属同居。198个村落中33个出嫁,118人同居。科尔萨科夫斯克区没有一个女苦役犯与丈夫生活,115人的婚姻不合法,21个村落仅4人出嫁。

[7]沙霍夫斯基公爵在他《萨哈林岛体制论》中写道,“犯人案卷成为解除婚约不小的困难,里面常常不记载宗教信仰和家庭状况,主要是无法知道是否与留在俄国的配偶离婚,要知道这一点,尤其是从萨哈林岛通过宗教事务所请求离婚几乎是不可能的。”这些典型的例子说明移民区是如何组织家庭的。小塔科伊村的女苦役犯索洛夫耶瓦·普拉斯科维娅与移民流放犯库德林同居,他不能娶她,因为在老家有妻子;这个普拉斯科维娅的女儿,娜塔丽娅,17岁,自由民,与移民流放犯戈罗金斯基同居,他也因同样理由不能娶她。新米哈伊洛夫卡的移民流放犯伊格纳季耶夫跟我抱怨,他不与同居女伴重新结婚,是因为时隔多年不能认定他的家庭状况,他的女伴请求我帮忙,她说:“罪孽呀,这样生活,我们已经不年轻了。”类似的例子达几百个之多。

[8]士官,尤其是看守,在萨哈林都被当作难得的对象,他们很晓得自己的身价,在新娘和她们的父母面前表现出肆无忌惮的傲慢,为此列斯科夫非常不喜欢这些“贪婪的僧侣畜生”(在《僧侣的生活琐事》中,列斯科夫写道,那些行为放荡的高级僧侣的出身上层的亲戚们,在他们的胡作非为面前闭上了眼睛。列斯科夫在这里引用的是彼得一世的命令,命令中称这种人为“贪婪的畜生”。П.叶廖明注。)10年间有过几多不相称的婚姻,十四等文官娶了苦役犯的女儿,七等文官、大尉娶的是移民流放犯的女儿,商人娶流放犯出身的农民的女儿,贵族女子嫁给移民流放犯。知识阶层的人娶流放犯的女儿这种事虽然不多,却相当讨好,当然对移民区不无好影响。1880年1月,杜埃教堂里举办了一场苦役犯和吉利亚克女子的婚礼。在雷科夫斯科耶我登记到11岁的男孩格里高利·西沃科贝尔克,他的母亲是吉利亚克女人。一般来说,俄罗斯人与异族人的婚姻极少。人们给我讲过,有个看守娶了吉利亚克女人,她生了一个儿子,也想受洗改信基督教,然后办个教堂婚礼。伊拉克利神甫认识一个雅库特人苦役犯,他与格鲁吉亚女子结婚,两人的俄语都很差。至于默罕默德教信徒,尽管被流放仍不拒绝多妻,一些人有两个妻子,譬如亚历山大罗夫斯克的贾克桑贝托夫有两个妻子:巴特玛和萨谢娜,科尔萨科夫斯克的阿布巴基洛夫也有两个妻子:加诺斯塔和韦尔霍尼萨。在安德烈-伊万诺夫斯克我看到一个15岁的绝色鞑靼女子,他丈夫花1百卢布把她从她父亲手里买过来,每每丈夫不在家,她坐在床上,移民流放犯们就在门厅里看她,欣赏美色。

《流放犯管理条例》仅允许流放苦役犯双方成为改正类犯人1-3年之后结婚,所以,置身移民区的女犯,如果还是考验类的话,就只能同居,而成不了妻子。男流放犯可以娶女犯,而被剥夺公权的女犯在转为农民之前,只能嫁给流放犯。自由民妇女嫁给流放犯,如果是在西伯利亚,是头婚,可得公家补助50卢布,女移民流放犯嫁给流放犯,头婚,可得15卢布无偿贷款和同样数目的有偿贷款。

《条例》中没涉及逃跑的流放犯的婚姻。根据什么文件确定他们的家庭状况及其举行婚礼时的年龄,我不得而知。在萨哈林也给他们办婚礼,这是我从下面的文件呈文里知道的,“谨呈萨哈林岛长官大人阁下。特姆斯克区雷科夫斯科耶村,出生地不详的伊万,现年35岁。我,涅波姆尼亚希,于过去的1888年11月12日在白桦树村与玛利亚正式结婚”。因为他不识字,上述呈文由2名流放犯代笔。

[9]这些统计资料我摘自教堂出生册,记录的只有东正教人口。

[10]按照扬松的方法计算,平均每1千人能生出49.8或将近50个婴孩。

[11]快速出现的剧烈灾难,如灾荒、战争等等,会降低出生率,长期的灾难,如儿童的高死亡率,可能还有被俘、囚禁、流放等等,却会增强出生率。在一些心理退化的家庭里就观察到出生率的提高。

[12]第一组非婚生的孩子都是女苦役犯的孩子,在被判刑和服刑之前就已出生;而在自愿随伴侣或父母流放的家庭里则完全没有非婚生孩子。

[13]发放的尺度取决于官员是否认定为残疾和崎形,只有跛脚、断手和驼背算,还是肺结核、弱智和瞎子都算。