苦役犯业主——转成移民流放犯——选择新住地——房屋建造业——合伙业主—转成农民——流放犯出身的农民的迁居——村里的生活——毗邻监狱——居民的出生地和阶层——乡村政府。

除了其直接目的——复仇、威慑或改造以外,当惩罚还具有其他目的,譬如移民开拓时,出于需要,那它就应该不断地适应移民的需求,做出让步。监狱是移民的对抗者,两者的利益属对立关系。牢狱生活是在征服囚犯,随着时间的推移完全改变囚犯,他身上的定居、持家、人伦本能被动物般的群体生活压制,他失去健康,衰老,道德弱化,他在监狱待得越久,就越有理由担心,他成不了积极工作、对移民区有用的人,而仅仅是个累赘。所以,移民的实际情况要求首先缩短监狱羁押的期限和强制劳动,在这方面国内《流放犯管理条例》做出很大的让步。例如,改正类苦役犯服刑10个月相当于1年,第二级和第三级,即刑期在4至12年的苦役犯,如果是在矿场干活,那么干活期间1年算1年半。[1]苦役犯转为改正类后法律允许他们住在监狱外,自己盖房,结婚生子。然而实际生活中要比《条例》走得更远。为了使苦役犯的处境变得更宽松,阿穆尔总督于1888年命令提前释放行端品正的劳动苦役犯,在这个第302号令中,科诺诺维奇将军承诺提前2年乃至3年解除苦役。而且即便没有任何公文和命令,根据有利于移民的需要,所有女苦役犯无一例外,还有许多考验类,甚至无期苦役犯,如果他们有家属或者他们是能工巧匠,土地测量员,赶橇人等诸如此类的,都获准在监狱以外,在自己的房子里或自由民的住所内居住。有很多人被准许住在监狱外,仅仅是“因为人道”,再就是考虑到,即便此人不在监狱内,住在外面也不会做坏事,或者假如无期徒刑的Z被准许在自由民那里居住仅仅是因为他携妻带子,而有期徒刑的N却没有获得准许,那就有失公平了。

截至1890年1月1日,萨哈林三个区共有男女苦役犯5095人。其中8年以下刑期的有2124人(36%),8年以上的1567人(26.5%),12年至15年的747人(12.7%),15年至20年的731人(12.3%),无期徒刑的386人(6.5%),刑期20至50年的惯犯175人(3%)。12年以下短期徒刑的占62.5%,即超过总数一多半。苦役犯判刑时的平均年龄我不清楚,但是,根据当下流放人口的年龄构成判断,应该不小于35岁,如果这个年龄加上平均8-10年的苦役,如若再虑及服苦役的人比在平常环境下衰老得更早,便可明了,如果一丝不苟地严格执行判决和照《条例》办事,即严密羁押监狱,在狱警的监视下干活等,不要说长期徒刑,即便是短期徒刑的犯人一旦被释放到移民区,泰半业已失去移民开拓的能力。

在我逗留期间,有宅地的男女苦役犯业主共424人,以妻子、男女同居者、雇工、寄住者身份在移民区生活的男女苦役犯,我一共登记到908人。住在监狱外自己的房子里和自由民家里的共1332人,占苦役犯总数的23%。[2]作为业主,移民区的苦役犯与移民流放犯业主几乎没有区别。做雇工的苦役犯干的活就是国内农村雇工所做的。让囚犯去给同是流放犯的擅长农事的业主干活,暂时属俄国现实造就的独一无二的苦役形式,毫无疑问,这比澳大利亚的雇农做法让人感觉好得多。苦役犯只不过是住在外面而已,仍须像他们在监狱里的难友一样,准时出发干活。有手艺的,譬如鞋匠和木工,经常是在自己的住处完成苦役。[3]

住在监狱外的四分之一流放苦役犯并未制造特别的混乱,我反倒是以为,理顺国内的苦役制难在还有三分之一苦役犯住在监狱里。当然,我们还不能够说监外服刑优于监狱内的群居,因为在这方面我们暂时尚无确切的考察结果,谁都不能证明,住在外面的苦役犯中间,犯罪和逃跑的现象就比住在监狱内少,前者的劳动效率就比后者高,但是极有可能,监狱系统早晚都得研究这个问题,做出对此有利的结论。目前有一点不容置疑,假如每一个苦役犯,不论刑期,自抵达萨哈林的那一刻起就为自己和家人建造住房,趁年轻体壮尽可能早地开始自己的移民活动,那么移民区就会是赢家,而且也不会因此损失丝毫公正,因为从进入移民区的第一天直到转成移民身份为止,犯罪分子就经受着最为严厉的惩罚,而不是之后。

刑期结束后,苦役犯被解除劳役转成移民流放犯。就此不再羁押。新移民流放犯,如果他有钱且有长官庇护,就可以留在亚历山大罗夫斯克或他喜欢的村落,购买或造个房子,如果他在服苦役期间没有成家的话。这种人是不会务农和干活的。如果他属于黎民百姓,像大多数人一样,那么通常就被安置到长官指定的村落,如果这个村落很拥挤,已经没有可做宅地的土地了,他就会被安置到现成的宅地上,做合伙业主或对半分合伙业主,或者将他发派去新地方。[4]新村落的选址需要经验和某些专业知识,负责此事的是当地行政当局,即区长、典狱长和移民流放犯监管官,没有任何明文规定,整件事情成败与否取决于偶然因素,例如任职人选:他们是否任职已久,了解流放人口和地点,譬如北部的布塔科夫和南部的别雷先生和亚尔岑先生;或者是任职不久的官员,好一点的是语言、法律专业的和步兵中尉出身,而差的,完全没受过教育,之前没在任何地方任职,这些人大部分是年轻,不谙世事的城里人。我已经提到过一个官员,不相信异族人和移民流放犯的话,他们提醒过他春天大雨季节时,他选的村址会被水淹。在我逗留期间,一个官员率领随从驱车15-20俄里考察新址,当天来回,两三个小时就看好选定,还说这是一次非常愉快的野游。

高级的,较有经验的官员很少也不愿意外出选址,因为总是忙于其他事务,而下级官员又没经验,不负责任,行政当局办事拖拖拉拉,结果就是现有的村落人满为患。最终不得不求助于那些听说曾选到好地方的苦役犯和狱警。鉴于无论特姆斯克区,还是亚历山大罗夫斯克区都已经无处再寻宅地,与此同时需求量却急剧上升,1888年科诺诺维奇将军在自己的一道命令(第280号)中建议,“火速成立可靠的流放苦役犯小组,由干练的,在此类事情上比较有经验的,有文化的看守,乃至官员监督,前往遴选适合建村的地点”。这些小组在完全没有勘察过,地形测绘员从未涉足过的地方转悠,地点选好了,却不清楚它们的海拔是多少,土壤、水利条件如何等等,它们是否适宜建村和农耕,行政当局只能靠猜,最终决定选这里或那里通常是瞎蒙,碰运气,而且既不咨询医生,也不咨询地形测绘员,萨哈林没有地形测绘员,待土地测量员出现在新地点时,土地已经在开垦,都住上人了。[5]

总督在视察村落之后,告诉过我他的印象,他是这样说的:“苦役劳动的开始不是在苦役场,而是在移民村。”如果用劳动量和体力消耗衡量惩罚的力度,那么在萨哈林,移民流放犯所受惩罚往往比苦役犯严厉得多。新的村址通常布满沼泽和覆盖着森林,移民流放犯身边仅有斧头、锯子和铁锹。他伐木挖树根,开沟排水,在创业的日子里,一直露天睡在潮湿的地上。萨哈林的天气阴晦,几乎每天下雨,温度极低,这种活一连干上几个礼拜,分分钟钟都会感觉全身发潮,透心冰凉。这是正宗的febrissachaliniensis(萨哈林疟疾),头痛,周身酸痛,不是因为传染,而是气候的影响。先建村后修路,而不是倒过来,就因为这样,从哨所往连小路都不通的新地点运送物资时,白白耗费了大量的体力,移民流放犯背着工具、食品等物,走在茂密的原始森林,一会儿水没过膝盖,一会儿腐木枯枝堆积如山,一会儿荆棘丛生,《流放犯管理条例》第307条规定向监外人员提供建房木材,在这里对该条目的理解则是,移民流放犯必须自行砍伐制作成料。过去曾派苦役犯去给移民流放犯帮忙,发给他们雇佣木工和购买材料的现金,可是这个做法被放弃了,因为,一个官员曾对我说,“其结果是养出懒汉来了,苦役犯在干活,而移民流放犯在掷骰子”。现在移民流放犯们都合力建房,互相帮助。木工搭房架,炉匠砌炉灶,拉锯的开木板。没有体力和劳动技能,但是有钱的人,就雇同伴做。身强力壮的人承担最重的劳动,力气小或坐牢坐得疏于干农活的人,如果不掷骰子或不赌牌,或没因怕冷躲起来,就做些力所能及的轻活。很多人干得筋疲力尽,气馁了,丢下未完成的房子走了。蛮子和高加索人不会盖俄罗斯式的木屋,往往第一年就跑路了。在萨哈林将近一半的业主没有房子,在我觉得,这正好说明,移民流放犯创业之艰难。根据我摘自农业视察官报告的内容,1889年特姆斯克区的无房业主占总数的50%,科尔萨科夫斯克区的占42%,而亚历山大罗夫斯克区,在那里成家立业困难最少,比起盖房子,移民流放犯更多的是买房子,无房业主仅占20%。房架搭好后,业主应该贷得到玻璃和铁件,关于此项借贷区长曾在一份命令中提到过,“非常遗憾,这项借贷与其他物品一样,由于等待的时间漫长,以致让人失去建房意愿……去年秋天视察科尔萨科夫斯克区的村落时,我看到有些房子需要玻璃、钉子和铁炉门,至今需要此类东西的房子仍然还有(1889年第318号令)。”[6]

新地点甚至已经住上人了,仍然不做勘察。往新地点发派50-100个业主,之后每年再加几十个新业主,但是却无人知晓,那里的土地究竟容纳得下多少人,而这就是为什么移民后往往很快就人满为患的原因。这种情况唯科尔萨科夫斯克区没有,北部二区的哨所和村落全部人数爆满,甚至类似特姆斯克区长布塔科夫这种毫无疑问负责任的人,也不顾将来地往宅地上随便安置人员,搞得任何一个区都不像他那里一样,有如此多的合伙业主或过剩的业主。这就好像是行政当局本身就不相信什么农业移民区,慢慢满足于这种想法,即移民流放犯对土地需求的时间并不长,总共就6年,因为获得农民身份后,他就会刻不容缓地弃岛而去,在此情况下宅地问题或许仅仅是一种形式罢了。

在我登记的3552个业主中,有638个,或者说有18%的合伙业主,如果不算一块宅地上只安置一个业主的科尔萨科夫斯克区,那么这个比例要高很多。在特姆斯克区村落愈新,对半分合伙业主的比例就愈高,譬如在沃斯克列先斯基村,业主97人,而对半分合伙业主就有77人,这说明,找到新地点,分宅地给移民流放犯一年更比一年难。[7]

置业和品行端正是移民流放犯必须履行的义务。凡懒惰、懈怠和不思置业者会被罚尽义务,即苦役劳动一年,由自由居住转为羁押。《条例》第402条允许阿穆尔总督“可以根据地方当局的意见,向那些没有条件的萨哈林移民流放犯发放官费资助。”目前大部分萨哈林移民流放犯在苦役期满之后的两年内,偶有三年,可以领取相当于囚犯份额的公费衣物和食品。之所以给移民流放犯这种帮助,是行政当局出于人道主义和实际情况考虑的结果。实际上,移民流放犯很难在1年内,或资助期限内一边给自己建造住房,开垦耕地,一边还能搞到每天的吃食。但是免除移民流放犯资助的命令却不少,因为他们懈怠、懒惰,“不动手盖房”等等。[8]

凡服满10年移民流放期限后,移民流放犯便可转为农民。这一新身份拥有更多的权力。流放犯出身的农民可以留在萨哈林,也可以在愿意前往的西伯利亚各地定居,但谢米列琴斯克、阿科莫林斯克和谢米帕拉京斯克等边疆省除外,可以加入农民的村社,但须得他们同意,凡是在城市居住从事手工业,对他的起诉和惩罚就根据普通法律,而非《流放犯管理条例》,可以自由出入,无须像苦役犯和移民流放犯那样事先审批。可是他的新身份仍旧保留了最主要的流放因素:他无权返回故乡。[9]

《条例》中关于满10年就可以取得农民身份未添加任何特别条件。除第375条注释中规定的情况外,唯一的条件就是10年期限,无论移民流放犯务农还是做工。当我与阿穆尔滨海省监狱视察官卡莫尔斯基先生谈到这个话题时,他承认,行政当局无权拖延流放犯的移民流放犯身份超过10年以及期满后增加其获得农民身份的条件。然而在萨哈林我却遇到过一些老头,他们的移民流放犯年限都超过10年,却仍未获得农民身份。不过他们说的,我没来得及对照犯人案卷核查,因此无法判断,他们究竟有多少是真的。老人往往会算错或撒谎,即便如此,由于文书的敷衍了事,下级官员的无能,萨哈林的办事机关什么花样都玩得出。那些“品行端正,从事有益的劳动,已经定居”的移民流放犯,他们的10年期限本可缩短至6年,第377条允准的这一优待,岛长官和区长们都在大尺度地应用,最起码我认识的那些农民,差不多都是满6年就获得这个身份的。然而遗憾的是,《条例》里作为优待条件的“有益的劳动”和“定居”,各行政区领会起来各有不同。譬如,在特姆斯克区,欠公款、木屋尚未用薄木板揭顶的移民流放犯不能转成农民。在亚历山大罗夫斯克区,移民流放犯不务农,不需要农具和种子,因此欠债较少,获得身份就容易些。也有将移民流放犯必须是业主作为必要条件,但流放犯中天生不擅长经营,觉得自己更适合打工的人往往更多。在自己没有产业,故而给官员做厨师或给鞋匠做帮手的移民流放犯是否适用这一优待和获得农民身份的问题上,科尔萨科夫斯克区的回答是肯定的,而北部二区的回答则是不确定的。有这些条件在,就无标准可谈,假如新区长跟移民流放犯要求铁皮屋顶,能在唱诗班唱歌,要向他证明,他这是恣意妄为,将何其之难。

我在西扬恰村时,移民流放犯监管官命令25个移民流放犯在监管所前集合,向他们宣布,遵照岛长官决定他们被转成农民身份了。将军签署决定是在1月27日,宣布给移民流放犯是在9月26日。25个移民流放犯用沉默迎接喜讯,没有一个人划十字,感谢,所有人默默肃立,仿佛因为想到世上一切,甚至痛苦皆有尽头,大家都蓦地悲从中来。当我与亚尔采夫问起他们谁要留在萨哈林,谁要离开时,结果25人中谁都不愿意留下来。大家都说,他们向往大陆,立马就走最好,可是没能力,得想想办法。接着谈到,光有盘缠还不行,大陆当然也爱钱的:加入村社得费周折请客,要买地盖房,算算总共需要150卢布左右。可上哪儿找去?在雷科夫斯科耶村,尽管村落相当大,但我只访到39个农民,他们大家从来没打算在这里扎根,都准备去大陆。其中一个姓别斯帕洛夫的。在自己的宅地上造了一座别墅式带阳台的两层楼房,大家都困惑地看着这座房子,想不通要它干吗,这人有钱,儿子们都已成年,蛮可以在结雅的什么地方安家,却好像要在雷科夫斯科耶村永远待下去了,这可真是咄咄怪事。在杜布基,我问一个好赌牌的农民,他去不去大陆,他傲慢地看着天花板,回答我:“竭尽全力去。”[10]

将农民赶出萨哈林的是意识到没有保障、寂寞、无时无刻为孩子担忧……而主要原因,还是渴望哪怕临死前能呼吸一下自由的空气,过一过真正的,而非囚犯的生活。而大家说起来犹如乐土的乌苏里边疆区和阿穆尔省是如此之近:乘轮船三四天就到了,那里有自由、温暖、好收成……那些已经移居大陆,在那里安家的人写信给自己萨哈林的熟人,说大陆向他们张开着双手,一瓶伏特加只要50戈比。有一次,我在亚历山大罗夫斯克的码头上散步,无意间走进一个快艇棚,看到一个六七十岁的老头和一个老太婆及一堆包裹口袋,看来是准备出门。我们聊了聊。老头不久前获得农民身份,现在要带妻子去大陆,先到符拉迪沃斯托克,然后“听上帝安排”。他们说,钱他们没有,轮船要过一昼夜才开,他们走到码头已经勉为其难,现在带着行李躲在快艇棚里,担惊受怕,怕被送回去。说到大陆,他们充满爱、虔诚和那里就有真正幸福生活的信念。在亚历山大罗夫斯克的墓地,我看到一个画着圣母像的十字架上刻着铭文:“这里埋着处女阿菲米娅·库尔尼科娃的遗骨,她于1888年5月21日辞世,年仅18岁。立此十字架以为纪念,父母于1889年6月离开去大陆。”

如果农民品行不端和欠债,就不放他回大陆。如果他与女流放犯同居,并与她有孩子,那么,只有在他留给同居女伴和非婚生子女足以保障今后生活的财产时,才会开给他暂时离开的证明(1889年第29号令)。到了大陆,农民登记他想去的乡,该乡所在省的省长告知岛长官,后者下令警察局将该农民和他的家庭成员销户,于是,正式少了一个“苦命人”。科尔夫男爵对我说,如果农民在大陆表现差,那他将被强制遣返萨哈林,永远不许离开。

有传言说,萨哈林人在大陆生活得不错。我读到过他们的信件,但却看不出他们在新地方生活得如何。我倒是见到过一个,但不是在农村,是在城里。那是在符拉迪沃斯托克,我同修士祭司伊拉克利,他是萨哈林传教士,神甫,我们一起走出商店,有个穿着白围裙和锃亮高筒靴的人,不是看门人就是搬运工人,他看到伊拉克利神甫非常高兴,走上前来祈求祝福,原来,他是伊拉克利神甫的教民,一个流放犯出身的农民。伊拉克利神甫认出他,记起他的姓名。“喏,在这里过得怎么样?”他问道。“上帝保佑,好的!”那人兴冲冲地回答道。

尚未离开去大陆之前,农民们就住在哨所或村落,在跟移民流放犯和苦役犯一样恶劣的条件下生产置业。他们仍然要继续仰仗监狱的长官们,如果住在南部,还得50步以外就脱帽,他们的待遇好一点了,也不挨饿,但总归不是真正意义的农民,而是囚犯。他们就住在监狱周围,每天都看得到它,流放苦役监狱与和平的庄稼人的生活不可思议地并列共存。有些作者写道,在雷科夫斯科耶看到过有人跳轮舞,在这里听到过手风琴声和唱壮士歌,我却从未看到过听到过,也无法想象姑娘们在监狱旁边跳轮舞,即或被我听到,除了镣铐声和狱警的高叫,竟还有人唱壮士歌,那我也会视之为作恶,因为善良好心的人是不会在监狱旁边唱歌的。农民和移民流放犯及他们的身为自由民的妻儿的压抑来自监狱制度,监狱的条例与军队无异,格外森严,长官的监管无所不在,将他们置于持久的紧张和恐惧之中,监狱当局从他们手里夺走草场、最佳的捕鱼地点、最好的森林,逃犯、监狱高利贷者和贼欺负他们,监狱的刽子手在街上闲逛时吓唬他们,看守们勾引他们的妻女,要命的是监狱分分钟钟在提醒他们想起过去,他们是谁,身在何处。

这里的流放居民尚未成立村社。在萨哈林出生,对他们而言岛屿就是故乡的人尚未成年,老住户非常之少,大部分是新来的,居民每年都有变化,有些人来了,有些人走了,在许多村落,正如我所讲的,居民们不像是务农伙伴,而是乌合之众。他们自称兄弟,因为他们在共患难,然而他们之间的共同点终究极少,他们彼此都不一样。他们的信仰不同,说不同的语言。老头们看不起这些三教九流,笑话说,怎么可能成伙伴,一个村落里住着俄罗斯人、霍霍尔、鞑靼人、波兰人、犹太人、芬兰人、吉尔吉斯人、格鲁吉亚人、茨冈人?……关于非俄罗斯人在各村落的平均分布我已经有所提及。[11]

还有另外一类形形色色的人群给每个村落的人口增长造成不良后果。移民区进来很多老、弱、生理与心理病人、罪犯,那些原本生活在城里,没务过农,也没经过实践培训因而不会劳动的人。我从官方统计资料得知,1890年1月1日,全萨哈林,所有监狱和村落里有贵族91人和城市各阶层的人,即荣誉公民、商人、市民和外国臣民924人,两者相加占流放犯总数的10%。[12]

每个村落都有村长,必须是从移民流放犯和农民业主中选举产生,经移民流放犯监管官确认。当村长的通常都是体面、活络、识字的人,他们的职责还没有完全确定,但他们努力像俄国的村长排解乱七八糟的琐事,摊派徭役,必要时维护自身利益等等,而雷科夫斯科耶村的村长还有自己的私章。有的村长领工资。

每个村落里都驻有监管官,大多是当地驻军最低级士兵担任,他没文化,向过路官员报告平安,监视移民流放犯的举动,不许他们擅自外出,督促他们务农劳动。他是村落的顶头上司,常常是唯一的裁判,他向长官递交的报告,其中对移民流放犯的举止、置业和定居等取得多少进步的评价,具有重要的意义。下面就是一份监管官的报告:

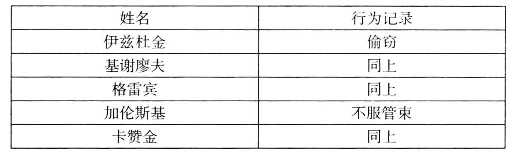

上阿尔穆丹村品行不端者名单:

【注释】

[1]萨哈林的每个办事处都有“刑期计算表”。通过它可以看到,17年半的苦役期实际只有15年零3个月,如遇大赦,只有10年零4个月,6年的刑期5年零2个月就被释放了,大赦时只用3年零6个月。

[2]在这里我未将在官员家中做仆人的苦役犯计算在内。总体上我认为住在监狱外的占25%,即监狱将1/4的苦役犯提供给移民区。一旦《条例》中准许改正级苦役犯住在监狱外的第305条也在科尔萨科夫斯克区执行,这个比例还将大大提高,因为依该区区长别雷先生的想法,所有苦役犯应无一例外都住在监狱内。

[3]在亚历山大罗夫斯克差不多所有的业主都有寄住者,这使它颇像城镇。在一所木屋中我曾登记到17个人。可是这种人数众多的居所与集体牢房无异。

[4]萨哈林属西伯利亚边远地区,大概因为这里极其寒冷的气候,一开始只有在萨哈林服满苦役的移民流放犯才被安置在这里,所以即便他们不习惯,但终究看惯了这里。现在,显然是要改变这种惯例。在我逗留期间,根据科尔夫男爵的命令,将原本准备流放西伯利亚做移民流放犯的犹大·汉别尔克,发配到萨哈林的杰尔宾村,在杜布基村有个移民流放犯,他也不是在萨哈林,而是在西伯利亚服的苦役。这里已经有行政当局发配来的流放犯。

[5]各区今后选新址将由监狱部门、地形测绘员、农学家和医生组成的委员会负责,届时就可以根据委员会的记录判断,为什么选这里或那里,目前只能根据人们更愿意居住的河谷地带和道路两边选择或设计。然而这其中也见出只是墨守成规,而没有某种明确的制度。如果选定一条河谷,那并非因为它优于其它地带,最利于农耕,而是仅仅因为它离行政中心不远。西南海岸一带的气候温和得多,但它比阿尔科夫河谷和阿尔穆丹河谷距离杜埃或亚历山大罗夫斯克还要远,所以才建得最晚。往一条计划中的道路两边安置时,考虑的不是新村落的居民,而是届时将走这条路的官员和赶橇人。假如这么做不是为了区区驿站,养护它,给来往的人提供住宿,那么就很难理解,为什么需要在沿特姆河上游到内斯基湾的驿道设计如此多的村落。养护驿道的居民大概会从官方领到现金和食品。如果在今天的农业移民区继续保存这些村落,行政当局指望他们自己负担黑麦和小麦,那么萨哈林还会增加数千饥肠辘辘、张皇失措、衣食无着的穷人。

[6]由此可见,移民流放犯是多么需要他在服苦役期间的劳动报酬。依照法律,被判流放服苦役,可得全部劳动所得的1/10,如果假定筑路的日工资为50戈比,那么苦役犯每天就应该得到5戈比。在押期间囚犯在必需品上的花费不得超过所得报酬的一半,剩余部分于释放时归还。其收入不能用于偿还任何民事债务和诉讼费用,如遇囚犯死亡,可以付给其继承人。沙霍夫公爵曾在1870年代主管杜埃监狱,他在1878年所著《论萨哈林岛体质》中阐述的观点,应该成为现在的行政当局的领导指南:“苦役犯的劳动报酬使囚犯有了财产,而无论什么财产都使他滞留在原地,报酬让囚犯可以改善伙食,保持服装和住宿整洁,而习惯了舒适,则愈舒适就会对舒适的被剥夺愈加感到痛苦。一点都不舒服,永远阴森压抑的环境使囚犯漠视生活,尤其是漠视惩罚,这使得遭受惩罚的囚犯数量经常达到总数的80%,用鞭笞战胜人的无谓的生理需要丝毫不会奏效,为了满足需要他会自己躺到鞭子底下,苦役犯的报酬在培养他们自立的同时,还去除了服装开销,有助于居家用品生产,大大减少囚犯刑满滞留原地移民的官费支出。”

工具借贷的期限为5年,有条件的移民流放犯每年支付1/5。在科尔萨科夫斯克区,木工斧头每把4卢布,纵锯每把13卢布,铁锹每把1卢布80戈比,锉44戈比,钉子10戈比1俄磅。劈柴斧头每把3卢布50戈比,借贷的条件是移民流放犯不借贷木工斧头。

[7]业主和合伙业主住在同一所木屋里,睡在同一个炉灶上。共有宅地不受宗教信仰不同,甚至性别不同的影响。记得在雷科夫斯科耶村移民流放犯戈卢别夫的对半分合伙业主是犹太人柳巴尔斯基。同村的移民流放犯伊万·哈夫利耶维奇的合伙业主是玛利亚·布罗佳加。

[8]尽管有公家的给养和口粮,这里的流放居民服刑期间所经受着什么样的贫穷,我已经讲过了。下面这幅贫困生活的图景出自一位官员之笔:“在柳托加村我去了最穷的简陋小房,所有者是移民流放犯泽林,他的职业是裁缝,很差,已经安置4年了。贫穷和匮乏极其惊人:除了破旧不堪的桌子和一段木头充当的凳子,再没有家具的影子,除了用一个煤油罐改的茶壶,没有任何餐具和家庭用具,一堆干草就算是铺盖,上面扔着短皮袄和第2件衬衫,没有任何工具,只有几根针、几根灰色的线、几粒纽扣和几个铜顶针,还有一根管子,因为裁缝在它上面打了孔,根据需要在孔里插上用当地芦苇做的细细的小烟嘴:烟草丝极细。”(1889年第318号令)

[9]至1888年,获得农民身份的人仍然被禁止离开萨哈林。此禁令剥夺了萨哈林人过好生活的所有希望,致使他们仇恨萨哈林,作为镇压措施,只会使逃跑、犯罪和自杀的人增加,其存在本身也显失公平,因为萨哈林流放犯被禁止的,西伯利亚的流放犯却不禁止。此措施的出台,是虑及假如农民们都离岛而去,那么萨哈林终将只是一个定期的流放地,而不是移民区。然而难道终身制就能将萨哈林变成第二个澳大利亚吗?移民区的生命力和繁荣靠的不是禁令和命令,而是有条件保障即便不是流放犯本人的,起码是他们子孙的安定富足的生活。

[10]我只遇到过一个人,表示想永远留在萨哈林:这是个苦命人,切尔尼戈夫斯克的庄园主,因为强奸亲生女儿被判刑,他不爱故乡,因为在那里留下的是自己的恶名,也不给自己如今已经成年的孩子们写信,免得他们想起自己,也不去大陆,因为年老了不允许。

[11]有5791人回答了我“是哪省人”的问题:坦波夫省260人,萨马拉省230人,切尔尼戈夫省201人,基辅省201人,波尔塔瓦省199人,沃罗涅日省198人,顿河省168人,萨拉托夫省153人,库尔斯克省151人,彼尔姆省148人,下哥罗德省146人,奔萨省142人,莫斯科省133人,特维尔省133人,赫尔松省131人,叶卡捷琳诺斯拉夫省125人,诺夫哥罗德省122人,哈尔科夫省117人,奥廖尔省115人,其余各省都不到1百人,高加索省总共213人,占比3.6%。监狱里高加索人的比例较移民区内高,这说明他们服苦役时表现不好,绝不是所有人都转成移民流放犯,原因是经常有人逃跑,即高死亡率。波兰王国省共有455人,占比8%,芬兰和奥斯采(波罗的海东部沿岸地区旧称)各省167人,占比2.8%,这些数字仅能给出人口出生地的大致情况,未必就可以下结论,坦波夫省是犯罪率最高的省份,抑或小俄罗斯人在萨哈林极多,就是他们比俄罗斯人犯罪的更多。

[12]贵族和特权阶层的人根本不会耕地和盖木屋,必须干活,必须经受大家都经受的惩罚,但是没有力气。身陷囹圄的他们寻找轻松的劳动,甚至经常什么都不干。然而他们处于无时无刻不在的恐惧中,运气变了,他们被送去矿场,体罚,被戴上镣铐等等。这些人大多数已经厌倦了生活,变得平常,忧郁,看着他们,无论如何不能想象他们是刑事犯。但他们却是滑头和无耻之徒,彻底毁掉了,精神上不能自持,给人感觉像坐牢的暴发户,他们说话、微笑、走路的样子,奴才般的殷勤,全都有种不好的、相当鄙俗的做派。无论如何,他们的处境是可怕的。有个苦役犯,过去是军官,当他被押进去敖德萨的囚犯车厢时,看着窗外“点着焦油树枝和火把捕鱼的诗情画意……小俄罗斯的原野绿了。路旁的橡树和椴树林里看得到蝴蝶花和铃兰,花朵的芳香与失去自由的感觉混做一团”。一个过去的贵族,杀人犯给我讲离开俄国时朋友们怎么为他送行,他说:“我的意识苏醒了,我只想一个人,溜走,消失,可熟人们不明白这个,争先恐后地拼命安慰我,给我各种各样的关心。”对于特(转下页)(接上页)权阶层出身的囚犯,当他们被押解过大街时,没有什么比看到自由的人,特别是熟人时更难过的了。如果在囚犯堆中想认出有名的罪犯,大声问他话,说到他的姓名,这会带给他莫大的痛苦。遗憾的是,在监狱里、在大街上,甚至在报刊杂志上,特权阶层出身的囚犯没少被挖苦嘲笑,在某个日报上我曾读到关于过去的一位商绅(旧俄时授予商人的荣誉称号,译者注)的文字,好像是在西伯利亚某地,押解途中,他被请去用早餐,早餐后就押着他继续走了,而主人数来数去少了一把勺子,被商绅偷走了!一个过去的狱吏写道,流放时他并不寂寞,因为他的香槟非常之多,吉普赛女人要多少有多少。是可忍孰不可忍。