第四章 近代西北商业格局之演变

近代西北商业格局经历三次大的演变,一是回族商业势力与“商帮”的发展与壮大,二是外国洋行商业集团的兴起与壮大,三是官僚商业集团的形成与垄断。近代西北商业格局的演变,有其深厚的经济和社会政治根源。尤其是商业制度、西北经济结构、国际势力格局、军事政治势力及商品种类、商贸路线的演变对近代西北商业集团的兴衰起了决定性的作用。商业格局的演变又极大的影响了在商业中求生存和发展的民族地区社会变迁,对近代西北民族地区生产和生活带来了显著的变化。

一、回族商业与“商帮”势力之历史演变

回族是一个具有浓厚商业传统的民族,而西北特有的半农半牧的经济类型,造成了其内部经济具有强烈的互补特性,这种互补性必然导致商品贸易的必然性和频繁性,而杂处于农耕和游牧经济区的回族自然就成为西北贸易主要承担者之一。担此重任的还有以山陕平津为代表的全国各地的商帮。所谓“商帮”又称“客帮”,是以地域乡土关系结成的商业集团,因其是来自它乡,相对其出生地而言又称“客帮”。《清碑类抄》(“农商类”,“客帮”)载:“客商携货远行者,咸以同乡或同业关系,结成团体,俗称客帮,有京帮、津帮、陕帮、江东帮、江西帮、宁帮、绍帮、广帮、川帮等等。”回族商业与这些大大小小的商帮控制西北商业达数百年之久,到近代其势亦炽,是西北商业势力的主干力量,至抗日战争,其利为官僚商业集团所夺,开始衰微并走向消亡。

回族商业与“商帮”形成于明,壮大于清,鼎盛于晚清和民国初期,衰微于抗日战争。它们的兴起与发展及衰微与政府所推行的商业制度及战争、对外贸易等息息相关。具体地说,它们都兴起于“招商”制度的推行以及“沿边贸易”中的走私活动;发展于“官茶引贩制”及“官歇家”之创设;壮大于“随军经营”及左宗棠的“以票代引制度”;鼎盛于票号钱庄的开设与皮毛等出口商品之开拓。其衰微之原因,一为俄苏专占外蒙和新疆之贸易;二为官僚商业集团之垄断。

(一)明朝“商帮”与回族商业势力的初步形成

在明朝,西北存在两个巨大的消费群体:一是当时驻守在西北的几十万军队,二是西北几百万的“嗜乳酪,不得茶,则困以病”的番人[1]。而“开中制”的实施,使西北潜在的市场变为现实,这为商人势力的发展提供了巨大的舞台。而山陕商人及回族商人利用地理之便,迅速抓住这一难得商机,逐渐在西北初步形成了具有地域和民族色彩的商业集团势力。可以说有明一代,西北商业是以晋商、秦商为主导,回族商人为辅助的商业格局。

回族和山陕商帮在西北及“沿边贸易”中扮演着十分重要的角色是始于明朝,具体说是始于明朝“开中制”的实施。明朝的开中制可分为两个系统。第一个系统是明代统治者为了军事目的而创设的一种招商代销制度。由于封建国家直接控制着盐的生产和盐的专卖权,可以根据边防军事的需要,定期或不定期出榜招商。应召商人则把政府需要的粮食等实物代为输送到边防卫所换取盐引(贩盐专利执照),然后凭引到指定盐场支盐,并在指定行盐地区销售,这套制度可称作“军需开中”。另一系统则是“召商中茶”的实施,我称之为“沿边开中”,其目的是保证军中所需战马的供应和控制西北少数民族。明初“设茶马司於秦、洮、河、雅渚州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千馀里”,后又设茶马司于甘州,移秦州茶马司于西宁[2],至此形成了西北著名的洮州、河州、甘州、西宁四茶马司。因其地域广阔,交易量巨大,官府难以招架,故不时“召商中茶”,实行“开中”。开中制的实质是商人以力役和实物向封建国家换取盐、茶的专卖权,具体内容包括纳粟、纳米、纳马、纳扶、纳帛、纳草等多种项目。

“军需开中”与“沿边开中”最大的区别是,“军需开中”商人代为输送的是政府非专卖的粮食等实物,而“沿边开中”商人代为输送的是政府专卖的茶。因此“沿边开中”的“召商运茶”为茶叶走私埋下隐祸。而大量的走私又迫使明政府不断地调整“沿边开中”的政策。有明一代,茶马贸易之开中大约相继实行“运茶支盐例”[3]与“召商中茶”[4]的政策。其中“运茶支盐例”的政策实施阶段,明政府只把茶运这一环节交给商人办理,而生产、收购和销售这些环节则为政府所专营。而在“召商中茶”政策的实施阶段,明政府不仅把茶运这一环节交给商人办理,而且把销售这一环节的大部也交给了商人,如“清於西宁、河西、洮州三茶马司召商中茶,每引不过百斤,每商不过三十引,官收其十之四,馀者始令货卖”及“著为例永行”的杨一清的建言,“召商买茶,官贸其三之一……商人不愿领价者,以半与商,令自卖”便是明证。虽然明政府有令,不管是官茶还是商茶,只能以茶易马,但茶商时时会突破这些禁令,而大量的私茶,其用来交易什么物品,政府是管不着的。至万历前后,随着官市的衰落,民市的发展,马市已逐渐由官买马匹演变为各民族间的自由贸易,他们在交易中,还相互交换日常用品。[5]

在开中制和大量民间贸易的运作下,处于游牧和农耕经济区域的交接处且善于经商的回族,有了施展本领的小小舞台,初步形成了一定的商业势力。史载:“今茶司居民,窃易番马以待商贩,岁无虚日,及官易时,而马反耗矣。”[6]这说明茶马贸易虽为官办,但实为当地居民及商贩所把持,所谓“今茶司居民”所指大部为回民,因为西北四茶马司皆为回民集聚地,而商贩则多为山、陕商人。回族商人利用开中制,逐渐形成了具有民族特色的商业群体势力。如甘南河州、洮州,为回民集聚地,地近藏区,与青海东部地区的经济往来非常密切,是游牧经济区和农耕经济区交接之处。这种独特的地理位置,使其历来被辟为西北地区茶马互市的中心,也是西北重要的商品集散地和贸易中心之一。河州回族商人利用“开中法”,在茶马互市及其他商品交易中或贩茶及马等牲畜,或贩粮面米布,获利颇丰,有些还成为茶马交易之世家。对藏族日常生活及回族商业经济产生过深远影响,特别对甘青回、藏地区的影响更为明显。史云:“先太祖高皇帝因其利而利之也。置茶马司于河州,岁运巴陕之茶于司,官茶其民得以马易之,夷人亦知有法禁忌畏,杀害之风贴息,而茶之缪恶亦少。数年之间,河州之马如鸡豚之畜,而夷人亦往来,慕知识,效信义,在仕为宦者,不但茶马之贡而已。”[7]除茶马交易外,河州的粮食和畜类贸易也很发达,据明《河州志》载,河州城内有粮货市和畜类市,“五谷充积”,“六畜咸集”,交易均“至午而散”。商业的繁盛,使回族聚居的河州城南关一带就有“客店一十八座,四方商贾居焉”[8]。明代洮州的回藏贸易也十分活跃,洮州“西控番戎,东蔽湟陇,自汉唐以来,备边之要地也”。明初沐英西征之后,此地回族势力逐渐壮大,并以善于经商闻名。但那时以私茶和商茶起家的西北回族商人大多是小商小贩或脚户,规模有限,毕竟政府是严厉禁止私茶的,通看明朝的茶马贸易,其主流还是官方贸易。虽然到明后期商茶(实际上操纵在官府手里)占有一定的份额,但与此同时却严格规定他们只能用茶与马进行交换,严重限制他们商业活动范围。虽然回族商人不断突破这些限制,把茶马贸易逐渐推向多种贸易的发展轨道,但其手脚为政府的贸易政策和目的所束缚,因此这种贸易推进的广度和深度是有限的。所以有明一代回族商业势力得到了一定的发展,但作用却有限,仅仅是回族商业集团势力形成的初步阶段或前奏曲。

“开中法”推行,使处于西北边沿的山陕商人,以其地理之便,抓住了与西北驻军进行贸易的机会,取得了“开中”的特权,同时这种制度也加强了内地农耕区与西北游牧区及半农半牧经济区的贸易往来。这两个市场消费都十分庞大,他们与回族商人仅仅局限于“沿边贸易”的范围不同,他们把触角不仅伸向西北市场的各个领域而且还伸向全国的各个商业领域。尤其“军需开中”庞大市场使山、陕“边商”的商业资本得到了迅速膨胀,早在明中后期时因其商业资本的雄厚已是声名远播,并逐渐在西北形成了“商帮”这一特殊的商业集团势力。

有明一代,在西北各地商人中,以山西人的势力和影响最大。晋帮这一商业集团的产生不仅与明朝的商业制度有关,也有其自身的传统和社会经济根源。三晋商人在汉代已崭露头角,宋代已大显身手,其世代相袭而积累的经营传统及经验,很适合中国传统经济社会的环境,尤其是其地处游牧社会的前沿,长期积累了与军队及游牧民进行贸易的经验,为其在在明清时期开拓西北民族地区的商业打下了坚实的经营基础。早在明代,山西就已人满为患,这又是推动晋帮发展的又一十分重要的动因。山西《太谷县志》卷三《风俗》中说:“阳邑民多而田少,竭丰年之谷,不足供两月,故耕读之外,咸善谋生,跋涉数千里,率以为常,土俗殷富,是由于此。”《五台新志》卷二《生计》中亦说:“晋俗以商贾为重,非弃本逐末,土狭人满,田不足于耕。太原汾州所称铙沃之数大县,及关北之忻州,皆服贾于京畿、三江、两湖、岭表、东、西、北口,致富皆在数千里或万里外,不资地力。”而明朝推行的开中制,为这些具有商业传统而土地不足为生的晋人找到了一条谋生之路,故当时之西北商人,多为晋商。如山西蒲州人范世逵“服贾四方……凡商人占淮浙盐者,悉令施粟甘肃、宁夏等边……然自开中以及支给旷日,且出入戎马,间有烽堠,而盐利又时有眺,是以商人不乐与官为市,公独曰此可居也,遂历关陇,度皋兰(兰州),往来张掖、酒泉、姑威之境,察道里险易……蓄散盈缩,以时废居而低昂,其趋舍每发必奇中,往往谋大利”[9]。祖籍山西洪洞的李氏“自长一公以来,以财雄里中,而月峰公起为边商,输粟延安之柳树涧”[10]。在延绥,开中商人也多为山西商人。曾任延绥巡抚的涂宗浚说:“召集山西商人认淮浙二盐,输粮于各堡仓给引,前去江南投司,领引发卖。”[11]明人璩屏《复宿山房集》卷二十六有山西商人李明性“挟资贾于秦陇间”的记载。光绪《山西通志》卷42载:“明人张荣魁,太平人,商秦陇。”明人蒲州徐山泉“家世业商”,“毅然以四方事自备……西走陇益,居货岐山之城,雍凉诸郡稍稍遍历”。明人吕楠《续泾野先生文集》卷七有蒲州商人在“秦陇业商”的记载。明人杨一清说:“自弘治十八年始,招谕山陕等富买商人,收买官茶五六十万斤。”[12]从上述材料来看,当时晋商之势力已遍及西北各个地区及各个领域,不仅“军需开中”和“沿边开中”处处有其强劲的势力,一般民间贸易中也到处有其活跃的足迹。当时的开中商业利润十分可观,经营盐的利润一般为五比三之比例[13],明晚期人王士性说:“(山西)平阳、泽、潞豪商大贾甲天下,非数十万不称富。”[14]可见当时晋商已形成了相当大势力,出现了一批富商大贾,而其朋合为帮、朋合营利、伙计制等商业经营方式,尤其是伙计制大量出现,使晋商已基本形成了商帮这一特定的商业集团势力[15]。

陕西商人在西北商业势力仅次于晋商,就沿边贸易而言,其势力有过之而无不及。陕西汉中等地是明政府指定重要产茶地,其茶基本上是通过西北四茶马司销往游牧民族地区。洪武四年,户部言:“陕西汉中、金州、石泉、汉阴、平利、西乡诸县,茶园四十五顷,茶八十六万余株。”(朱元璋)尝谓户部尚书郁新:“用陕西汉中茶三百万斤,可得马三万匹,四川松、茂茶如之。贩鬻之禁,不可不严。”[16]可见当时陕西产茶之盛。明开中制的推行为这里的商人发展提供了得天独厚的地理条件。如“明宣德十年冬十月壬寅(1435.10.25)令召商运茶西宁、给以盐引”[17],《宣德实录》卷十又载:“陕西边,急缺粮储,宜召商中纳盐粮。今于西宁、庄浪上纳者,每盐一引,米麦豆四斗。甘州、凉州、肃州上纳者,米麦斗三斗,俱于淮浙运司不拘资格支给。”这些往西宁、甘州、凉州、肃州、兰州诸卫运茶或粮,又凭引至淮浙运盐者,多泾阳、三原之陕西商人。《关中温氏献征集》载,“陕以西称壮县、曰泾阳、三原,而三原为最,沃野百里,多盐荚高赀贾人”,“河浒公以商起家,令君商三原、会宁间,已用盐荚起赀淮上”。《三原县志》卷四(引旧志)则说,本县富商大贾多靠西北中茶及东南盐引致富,故称:“茶盐之利尤巨,非巨商贾不任,第市法有禁,而西北在茶,东南在盐。”“茶盐之利尤巨”此言非虚,据竟凡先生考证茶马比价为“明初易马定例分三等,上等马与茶四十斤,中等三十斤,下等二十斤。……弘治三年,定上马一百斤,中马八十斤。万历中,定上马茶三十斤篦(每篦六斤四两),中马二十余篦,下马十五六篦”[18],从中可看出茶马贸易之利润丰厚。正是商人的参与和丰厚利润的驱动,在明中后期以后茶马互市量不断攀升,因运茶至游牧民族的地区数量大量增加,致使茶马比价节节攀升,从明初“上等马与茶四十斤”升至“上马茶三十斤篦”。据竟凡先生考证“弘治三年,易马约四千匹;弘治十六年至二十年,易马万九千七十余匹;万历二十九年,易马一万一千五百匹”[19],这还不算民间茶马或茶与牲畜的大量的走私贸易,如果加上,其数额要大的多。竟凡先生言“茶马互市……自唐宋以来,都立法甚严,明初制优密,惟其后吏多不法,奸弊日生,洎乎末造,商人多给赏田票,于正引之外,故得私行”,结果“茶司所市者,乃番人中下之马,而上驷尽入商人之厩,以获重利,而将吏有以私马窜易番马,冒支上茶,以至兵无良骑”[20],可见当时茶马走私之猖獗。而所谓“非巨商贾不任,第市法有禁”就也暗含了走私现象的大量存在,并在走私中得“茶盐之巨利”。可见“开中法”等召商制的推行及“沿边贸易”的走私是推动陕西商帮形成的主要力量,除此之外,推动陕西商人势力不断发展另一力量便是与当时驻守在西北的明朝军队进行贸易。明代关中地区为棉花的主要产地,明嘉靖、万历时,西安府大部分州县均产棉花、布,而西北各军镇的军用棉花布匹均产自关中,如每年陕西布政司须交宁夏银库军士冬衣布十三万五千八百一十六匹,棉花五万五千五百斤之折价银,兰州卫、甘州卫、肃州卫、固原镇等地的军士棉花、棉布也都从西安、风翔等地来,所以在明代,西北布商多为陕西人。明万历时人张瀚自称“尝宦游四方,得习闻商贾盈缩”,其著作《松窗梦语》卷四写道:“河以西为古雍地,今为陕西,山河为塞,……自昔多贾,西入陇蜀,往来交易,莫不得其所欲,至今西北多秦人。”“西北多秦人”一语说明了陕西“商帮”在明中后期已成雏形。从上述材料来看,在明中后以后,陕西商人在与西北军镇和“沿边贸易”及走私中已形成了一批巨商大贾,具有相当的商业势力。时人在谈论天下商人时,一般是秦晋并称,如明人宋应星说“商之有本者大抵属秦、晋和徽郡三方之人”[21],嘉庆《江都县志》也称“大约初期寓扬之商,以秦晋商人势力最大”。可见陕西商人与晋商一样已具备了“商帮”这一特殊的商业集团的能力。

总之在明代,西北商业业已形成了以秦商、晋商为主导,回族商人为辅助的商业格局,他们控制着整个西北商业的运行,开拓了西北商业领域,对西北社会经济产生十分重要的影响。

(二)清前中期回族商业与“商帮”势力的发展壮大清朝是西北商业发展最重要的历史时期

原因主要有三:一是“官茶引贩制度”推行和“官歇家”之创设,“官茶引贩制度”大大开拓了西北民族地区商业交换范围,而“官歇家”之创设是近代西北新的商镇兴起的基础;二是蒙古及新疆市场的开拓,这大大扩大西北市场的广度和深度,使西北市场空前壮大;三是对外贸易大规模展开,其中新疆及蒙古地区与俄罗斯大规模的贸易直接影响了整个西北的商业格局,对西北游牧民族的生活产生了十分重要的影响。

清初沿边茶马贸易制沿用明制,在西宁、河州、岷州、兰州、平番设立五个茶马司,管理茶马互市。但随着清朝统治的稳固,尤其是西北及北方边疆的稳定和巩固,作为军事用马的来源比宋明时要广的多,所以到康熙时,官买茶马贸易制不断松弛,故“招中无几,停止易马。雍正时,虽谋恢复,而以供需之不同,未能实现,嗣后番汉交易,另开途径发展,故有官歇家之开设”[22]。在这种情况下,清政府改变了官买垄断茶马贸易的制度,而确立了著名的官茶引贩制度[23]。“官茶引贩制度”与明时的“开中法”等召商制度的最大区别有二,一是明代以“开中法”为核心的召商制只是在茶运领域向商人开放,而销售这一环节直到明中晚期时才把其中一部分交给商人,而“官茶引贩制度”则把茶叶销售从官办全部转为商营,大大地扩展了商人活动领域。二是明的召商制严格规定茶叶只能换取马匹,而“官茶引贩制度”则废除了茶马贸易,茶叶可以换取边疆少数民族的任何物产,这又大大地扩大了商品交换的范围。但政府为了有效地控制“沿边贸易”,在“官茶引贩制度”下实行专买制度,这就是“官歇家”之创设。所谓“官歇家者”,即“内地之行店役,尤似清季广东之洋商”。故平番奏议云:“即系衙役。”竟凡又言“清代以需马不急……设官歇家接待蒙番。此时番汉贸易,盖为官歇家所专营,他人无权染指”[24],显然这是官方指定的“沿边贸易”专卖店。“官歇家”设立不久,“西宁、大通、贵德、循化等地,俱有官歇家之开设,与各地蒙番交易:粮茶、烟酒、布帛等物为出口之大宗;而以皮毛牲畜鹿茸麝香等物易入之,与宋明之仅以茶易马交易,范围已较广大”[25]。

“官歇家”是由国家招募有一定资历的商人来承担国家专卖的一种商业制度,因此能够开设“歇家”的商人,其一开始资金就较雄厚,不然其无法进入专卖行列。而这种巨商大贾一旦获得经营专权,其商业势力会如虎添翼,随着经营范围的不断扩展和经营运行的不断成功,其逐渐控制了整个西北的市场。这为回族商业和以山陕为代表的“商帮”等商业集团不断发展奠定了基础。而这些商业集团的“非同族或同乡人不用”的用人制度又强化了固有的商业集团的势力,加固了回族和“商帮”控制西北商业的格局。

回族因民族情感和地域关系,往往结成一体,形成具有民族特色的商业团体,其用人制度都是非同族同乡人不用。而商帮则因其是内地过来的商人,中国固有的同乡之谊、地域观念在他乡之处表现的特别浓烈,于是其用人肯定是同乡之人,后来这种用人制度被固定下来,形成各个地区来西北开店的定规。查所有的由西北各省政协所编辑的文史资料,这些资料的撰稿人都是西北“商帮”著名店号的后人或亲自在这些店号工作的人。他们都异口同声承认在所有的店号中都严格规定“非同乡人莫用”,从财东到学徒,非亲即故,外人不得插足其间,这种情况一直维持到抗战时期。这就为在某一地区或行业为某一地区的人所垄断奠定了稳固的基础。回族和“商帮”这种用人制度是他们垄断西北市场的一个必要条件,也是回族和“商帮”在清朝不断发展壮大的前提。如甘肃的茶叶经营就是历来由回族和山陕商人所把持,实际上早在明代西北茶马贸易就由回族和“商帮”所把持,前已述的“今茶司居民,窃易番马以待商贩,岁无虚日,及官易时,而马反耗矣”的史料便是明证。逮至清朝,西北已经形成了具有垄断地位的回族及陕帮和晋帮茶商。同光之前,甘肃茶商称“柜”,主要分东柜和西柜。东柜商人主要是陕帮和晋帮,西柜则是回商。左宗棠曰:“甘肃茶商,旧设东西两柜,东柜之商,均籍山陕;西柜则回民充商,而陕帮尤重。”[26]可见“歇家”的开设是要有历史传统的,而其特有的用人制度又保证了它们的商业发展和垄断地位。

在“官茶引贩”和“官歇家”的制度下,处于农耕区和游牧区交接且具有经商传统的西北回族,其经商舞台更为广阔,其商业势力开始取得长足发展。西北众多的“歇家”中相当一部分是由回族商人开设的,尤其是甘宁青地区的“歇家”,回族商人势力更显突出。史载:“吉兰泰盐池在甘肃宁夏口外,原仪分定坐运两商。其坐商由甘肃招募,运商又晋商招募。前因运商马遵义办运迟误,经前山西抚臣成宁会同前任陕甘督臣长龄奏明黜退,交坐商马起龙兼办……马起龙系回民马君选之子因交接外藩,越销渔利,查孥治罪。”[27]所谓的坐商大部就是“歇家”。就这则史料来看,清朝前中期的坐商原则上是招募本地人为主,而当时在甘宁青地区有经商传统和商业势力的本地人大多是回族,因此清政府在本地招募的商人首先的肯定是回族。因此虽然回商马君选因“交接外藩,越销渔利,查孥治罪”,但还是把经营“吉兰泰盐池”的特权交给了其儿子马起龙,可见当时西北回族在商界的势力非同一般。回族不仅取得了经营西北部分地区盐的特权,茶的经营特权也有相当一部分地区为回族所独占。有清一代,贩茶业“向惟山陕商人及回商专其利”[28],如前所述的“甘肃茶商,旧设东西两柜,东柜之商,均籍山陕;西柜则回民充商”便是有力的证据,再如清初,陕西咸阳渭城湾回族茶商木士元,经营茶叶几十年,将茶叶从湖北等产地运销甘肃、新疆,获利甚厚,竟成为茶商中的“通行领袖”。回族商人不仅在大的茶商号中,几占甘肃茶叶销售的半壁江山,而且与藏蒙游牧民直接交易的小贩小商十之八九是回民。至于宁夏,则自清代中叶以后,“回民向多结伙兴贩私茶,潜由北路赴宁夏,沿途售卖,名曰茶家。”[29]而洮洲、河州、拉卜楞、临潭等甘南地区茶叶贸易自明朝开始便是回族的天下。因此在西北的茶叶贸易中,回族获利最丰。如果说盐、茶的部分专利为回族所把持,则药材出口到俄罗斯的特权几乎全为回族所独营。恰克图贸易开辟后,药材为国家出口特定商品。其专营权为回族所独占,此可见于道光二十六年十月二十六日上谕:“其恰克图贩卖大黄者,仅有青海回民一家,最为俄罗斯所信服,他商贩此则不能售。”“他商贩此则不能售”有力说明了药材出口俄罗斯为回族所独占。又谕:“多尔济克图等奏,本年西宁寄什密尔回民应贩大黄至恰克图与俄罗斯交易,逾期未到,恳请饬催一折,每年西宁贩大黄至恰克图与俄罗斯贸易,向有定限,自应依限运至恰克图与俄罗斯交易,乃此项大黄末运到,上年复有亏欠,殊属非是。若交陕甘总督胡松额,西宁办事大臣德楞额,将本年应贩大黄,务须饬催迅速贩往,嗣后务令拾择精良,于每年七、八月间,运至恰克图,以备交易,不得稍亏欠。”此则史料说明清政府把出口俄罗斯的药材专营交给回族是为定规。盐、茶、药材贸易在清前中期为西北商业之大宗,其利润也最丰厚,而其大部为回族所专营,可见其商业势力之盛。在这种情况下,西北出现了大的回族商业集团势力。如宁夏回民起义首领马化龙即为“富甲一方”的大商人,他利用金积堡“当秦汉两渠间,扼黄河之险”的有利条件,长期“擅盐、马、茶大利”,他以金积堡为中心,建立起了一个四通八达的商业贸易网,除了在甘肃各地广设商号外,还在吉林、黑龙江等地开设店铺,可见其商业势力之大;陕西回民起义首领马生彦“向充甘肃茶商”,为关中屈指可数的一大富商。而真正能反映回族商业之势力,则是西北地区主要贸易中心的商人多为回族。如清初肃州回民就以经营商业为副业,至同治年间则许多回民“恃贸易营生”,史称:“肃州回族皆驻东关,或策名仕版,或经营商务,安居乐业。”[30]永登回族“在南关街西居住,创有礼拜寺,约七、八十户,日用异同汉民,以宰牲、剡皮、贩缨、杂货为生,间亦有为农者”[31]。临潭的商业大权“自清代以后,始终操诸回民之手”[32]。湟源(丹噶尔)是西藏与内地贸易的最繁荣的城市,“拥资为商贾”的是回人,史称:“湟城内外皆辐辏,而城东为最,黑番强半食力为人役,回回皆拥资为商贾,以及马贩、屠宰之类。”[33]洮州为清时甘南地区的贸易中心,也是回族集聚地,史称:“旧城堡为洮州旧地,较新城为繁富,其俗重商善贾,汉回杂处,番夷往来,五方人民贸易者络绎不绝。土著以回人为多,无人不商,亦无人不农……其间积货通商可称繁富者惟旧洮州堡一处……居积洮地精华聚于是焉。”[34]连接中原与西北贸易之桥头堡的凉州,史称“平凉府属之盐茶地……都为回民聚处”,并以善商而著名;乾隆时,西安城内回民即“大半耕种、畜牧及贸易经营”,“颇多殷实之家”[35]。

综观上述有关回族商业的史料,至少在清中期的时候,回族不仅有一批巨商大贾,而且业已形成了“亦农亦商”民族群体经商的特色,其在西北的商业势力,至清中期以后,几乎可以与晋商并肩,成为主导西北商业的重大势力。

二、左宗棠西征及皮毛等商品输出与西北商业格局的演变

近代以前,西北(除新疆外)商业是以回族和晋帮为主导,以陕帮等其他商帮为辅的商业格局。但同光之后情况有所变化。一是从整体上而言,回族商业势力受到沉重的打击,但甘南地区回族商业却得到了迅速发展;二是湘帮、津帮势力急剧膨胀。

左宗棠平定西北回民起义和收复新疆的战争给西北社会造成了重大影响,商业格局也发生了重要变化。其变化主要表现在以下三个方面:一是改“官茶引贩制”为“以票代引制度”。这种制度的转变的背景是由于战乱致使“沿边贸易”处于瘫痪状态,尤其是茶叶贸易更是惨不忍睹。1862年,陕西爆发回民起义,其时大批待运的砖茶囤积于陕西泾阳,由于县城“尽被焚掠”,茶叶亦化为灰烬。自嗣后,兵祸连接,茶叶片引不行。而起义被镇压后,作为控制甘肃茶叶贸易的山、陕商人及回商,当时则是“乱作回商多被胁迫,死亡相继,存者寥寥,山陕各商,逃散避匿,焚掠之后,资本荡然”[36],且出现了“积课过多,商情咸畏代偿前之额引,故裹足不前”的局面[37]。根据上述情况,1874年(同治一十三年),陕甘总督左宗棠向清政府奏称:“国家按引收课,东南惟盐,西北惟茶,茶务虽课额甚微,不足与盐务比例。然引课有无为官私之别,与盐务无异也,道光年间,两江盐务废弛,先臣陶力排众议,于淮北奏改票盐,纲顿起,且有益额;曾国藩克服金陵,犹赖票盐为入款一大宗,其明验也。盐可改票,茶何不可?……今拟仿淮盐之例,以票代引。”具体办法是:第一“豁免积欠课银,停止应征杂课”;第二“以督印官茶票代引,不分何省商贩,均准领票运销,不复责成总商……兹拟陕甘两省凡商贩领票均令先纳正课,或一时不能措齐,准觅的实保户,或本地殷商,的保取具,届期欠课不缴,惟保户著赔”;第三“正税照定例征收,杂课归厘税完缴,方期简明核实,课额自不致虚悬……其行销内地者……完纳厘税,大率每引一收银一两数钱为度……其出口之茶,则另于边境所设局卡加完厘一次,以示别而昭平允”[38]。左宗棠推行以票代引制度,共印发835票,每票准贩茶40包、副茶15斤。商人领票后到产茶地贩茶,运到陕西泾阳压砖成封[39],每封5斤,计重4000斤。当时规定,每票征税银258两,初领时先收100两,然后由陕西泾阳运茶到兰州入库时,再交158两。茶入兰州茶库,即为“官茶”,然后由茶库盘查放行,销售各地。从上述材料及其推行的方式来看,“以票代引制度”与“官茶引贩制”最大的区别主要有:一是其销售不再像“官茶引贩制”那样有指定的地点和对象,商人领票纳税以后可随处销售,这实际上是对“官歇家”特许专营制的否定,为西北商业市场的延伸和扩展给予部分制度保障;二是控制茶叶贸易由户部转向地方,“不复责成总商”;三是茶叶的收购环节也实行民营,不再由官府统购,可到产茶地任意购买;四是在茶叶贸易上,政府从重“控制”到重“税收”,完成了从“经理型”向“税收型”的转变。至此,“沿边”茶叶贸易的生产、收购、运输、销售四个环节全由民间经营。这个过程,从明初的“运茶支盐例”算起,历经了明中期的“召商中茶”,清初的“官茶引贩制”,左宗棠的“以票代引制度”三次大的制度变迁,历时四百多年,可谓步履艰难。“以票代引制度”切断了茶叶贸易垄断一途,权力与经济的联系明显减弱,领票成了“自由市场”,茶商此处领票不行,可投他处领票。这与“引盐”改为“票盐”一样,极大方便了商业及商人的发展,户部曾对盐“废引改票”有一总结,其中说道:“夫票盐之所以愈于长商(指垄断性盐商)者,何也?长商受官管束,官吏因之侵渔,长商无可如何,故有费(今之所谓‘回扣’之类),而盐日滞;票商随时认领,官吏既欲需索,票商立许告发,故无费,而盐易销。则减费所以裕课”[40],“引茶改为票茶”其功效应如上同。例如晋商所制作运销的“川字茶”和“米心茶”,这种茶称为“晋茶”,为新疆蒙古、哈萨克族牧民所喜好,当时西北为湘军所控制,所以陕甘总督坚持新疆是“南商”的“引地”,不许“晋茶”行销。但晋商在归化向归化同知缴款领票,把晋茶随杂货经蒙古草地运到新疆销售。据清户部则例内载有“奇台县征茶税一万两”一条,这就是晋商领茶票所纳税款,可见晋商的销茶规模是很大的。因此“晋茶”虽为陕甘总督所严禁销售,但在“南商”的“晋茶”上市前,蒙古、哈萨克族牧民所消费的“晋茶”乃由晋商运销。可见,“以票代引制度”对垄断的打击力量是非常强大的。

“以票代引制度”建立的意义不仅在茶叶贸易实现了“自由市场”,更重要的是随着茶叶贸易的自由,整个“沿边”贸易也得以开放,民族贸易的特许专营终于寿终正寝了。这为后来西北地区皮毛、药材等土产品的大规模出口提供了前提条件,因为如果民族贸易还戴着特许经营的狭窄帽子,西北民族地区尤其是政府防范极严的游牧民族地区,许多商品如羊毛不可能被“洋行”商人开辟出来,即使开辟出来也因特许经营会使其经营规模十分有限。而西北地区皮毛、药材等土产品的大规模出口是推动西北民族地区商业发展和社会消费结构转变的主要力量,而游牧民族社会收入结构和消费结构的近代转变更是倚重于此种商品出口(见前述)。可见此制度所带来的影响是十分深远的。

因此虽然连年的战争使西北人口下降了一半多,西北陷于百业凋敝的史无前例的惨痛境地,但由于左宗棠善后政策中尤其是“以票代引制度”的推行得当,为西北近代商业大规模的拓展奠定了基础。而作为具有经商传统又处于具有极强互补特性的游牧与农耕两个经济区域的过度地带的回族,首先获得发展的机遇。因此回族商人虽然在左宗棠的军事打击下,确实有过“乱作回商多被胁迫,死亡相继,存者寥寥”悲惨的经历,尤其是陕西、宁夏、河西回民,事后被强制迁徙安插于“三边之地”以后,这些地区的回族商业势力基本上被消灭或瓦解。但作为回族商业势力的集中之地的河湟地区,回族商业势力不仅没有受到打击,而且凭借其民族超强的韧性和向心力,在甘南地区迅速会聚,利用左宗棠的善后政策——“以票代引制度”,借鸦片贸易和皮毛大规模的对外出口之机,迅速且强有力地扩张了自己的商业势力,逐渐成为西北最大商业集团势力。同治以后,河州成为甘肃回族最大的聚居区。其原因,一方面因为河州是同治年间西北回民起义中唯一没有受到清政府镇压和洗劫的地区,自元明以来“回多汉少”的局面基本上得以保持,另一方面陕西、宁夏、肃州、青海西宁的回民起义失败后,大量回民避难于此,并有一些汉族因避战祸,改信伊斯兰教,使河州回族人口不断增加。《平定关陇纪略》卷十一载:“同治变乱以来,陕回多避居其中。自陕境肃清,金积扫荡,固原东西山相继平定,所有各处倡乱之回,亦多寄孥其间,以避诛戮……其本籍汉民,有受河回胁制,甘为役使,名为随教以图保全者……其外来汉民,有因陕回裹胁,而随其同窜河境,有被河回裹胁,而认为义子,齿诸奴仆者”。河州回族人口的增长曾使左宗棠甚为不安,他试图将迁居河州的客回分散到各地安插,但未能奏效,只是把在河州的陕西回民三万余人移至平凉、静宁、会宁及定西一带,绝大部分客回仍居留河州。这样一来,“甘肃回族,以河州为总汇之区”。在河州回族集聚的八坊(今临夏南面)一带,就有数万回族,“盖八方(坊)为回民商务聚集之地,富甲省垣,居民三万余人,全系回族”[41]。而“以票代引制度”所造就的较为自由开放的“沿边贸易”为他们开拓广阔藏族市场提供了便利条件。从此以后,回族商业发展进入了一个辉煌的时期。以前由于实行特许专卖政策,所以普通的回族商人难以深入藏地内部交易,就是买卖皮类这样普通商品也靠武装走私,如道光年间,西北回民商贩马噶奴就曾“纠约庄邻番、回二十四人,置备口粮杂货,持械潜运口外,向野番易换羊皮等物”[42],就是一例。至左宗棠时,特许专卖政策被废除,人们可以随便进入藏地交易,正在此时西北羊毛等皮毛类商品开始大量出口,回族利用地理之便和强劲的商业资本开始大规模的开拓藏区。他们用牲口驮运青稞、松州大茶、布匹、装饰品及宗教用品等到藏区赶“丛拉”(集市),向藏民出售;同时又将羊毛、皮张等土特产品贩于临夏内地商人。河州回族谚语曰:“学会藏话值银子”。有些商人还深入川北马尔康,青海海南、果洛、玉树等藏区,认当地千、百户为主人家,穿行于牧民帐篷间,以物易物,换取羊毛、皮张、马匹、麝香、鹿茸等。河州等河湟地区回族社区的繁荣是直接建立在边地藏区与内地商业贸易基础之上的,而近代藏区的商业发展和藏民的消费结构的转变也是由回族商人所造就的。例如甘肃拉卜楞地区“扼四省之咽喉”,又是农耕区与游牧区交接地,处于农牧贸易的便利之地。18世纪末叶,随着拉卜楞寺、黑错(今合作)寺的兴起,依附于寺院的“塔哇”住户逐渐聚集成为村落,并出现了名为“丛拉”的商品交易市场。但那时这里还是季节性市场并没有形成商镇,近代以来,特别是皮毛大规模出口,使这里交易量急剧增加,成为藏区的著名商镇,有商店180多家。清至民国,拉卜楞地区不仅是“牧地货物输出之集合地,又是腹地货物输入之分散地”[43],“商旅云集,为汉蒙藏回各民族往来贸易之中心,故蔚为西鄙一大市场”[44]。特别是民国16年设县以来,商贸愈加兴盛。在拉卜楞经商的主要是回族,其大小买卖全有回族商人操纵,如毛商“拉卜楞多牧畜,每年毛产额,平均在二百三十万斤以上……营业者临夏回商占十分之八”[45];屠户“拉卜楞牧民九倍于农民,牛羊几为主要食品,故吾人沿中山街而行,惟见肉架林立,屠户占全部商民的七分之一弱,业此业务者,皆系临夏移来之回民,资本多借于寺僧”[46];皮商“各商号资本在十万元以上者,皮毛商品占十分之四,资本十万元以下者甚多,约一百三十余家,多系临夏官绅回民之资本,生意较为兴隆”[47],可见拉卜楞商镇的形成和繁荣应是回民经商所造就的。为此时人写道:“回民身体强壮,生活简单故耐劳刻苦,而善于经商,今日拉卜楞商业之牛耳,实操于回人之手中。惟回民所居地方仅限于拉卜楞市一带,拉市回民,人口二百来户,约一千余人,其中汉回占百分之八十,拉回占百分之二十,此外黑错保拉亦有少数之回民。”[48]再如临潭,地处藏区,邻近皆为游牧之地,回藏贸易更得天时、地利、人和之便。临潭回族“最会说一口流利的番话(藏语),入番地经商,是他们的首业”[49]。王树民在20世纪30年代中期考察临潭时所写《洮州日记》道:临潭回族与藏族牧民交易时,商品主要为布匹、铜器及日用品等。布匹以红色为上,酱丹、黄、蓝、青等色次之,质料有红标、市布、府布、套布、直贡缎及人造丝等。铜器有铜锅、铜勺、铜壶等。日用品则有瓷器、临洮黄烟、颜料、针、线、念珠、铁器、面粉及玩具等。从藏区交换和收购的以皮毛、药材及畜生为主。皮毛有羊、猪、狐、狼、水獭、猞猁、鹿、熊、豹等。药材有鹿茸、麝香、牛黄、贝母、大黄、甘草、党参、山药、羚羊角及藏红花等。牲畜以马、牛、羊为主。“临潭商业以番地出产物品为多,若皮毛药材之属,而其商品之需要,亦以番民为多……故临潭商业大权,自清代以后,始终操诸回民之手”[50]。甘南、青海河湟其他回藏杂居地区,情况基本如上述略同,商业为回族所把持。

回族商业在这段时间的发展并走向鼎盛,最典型体现在四个方面。

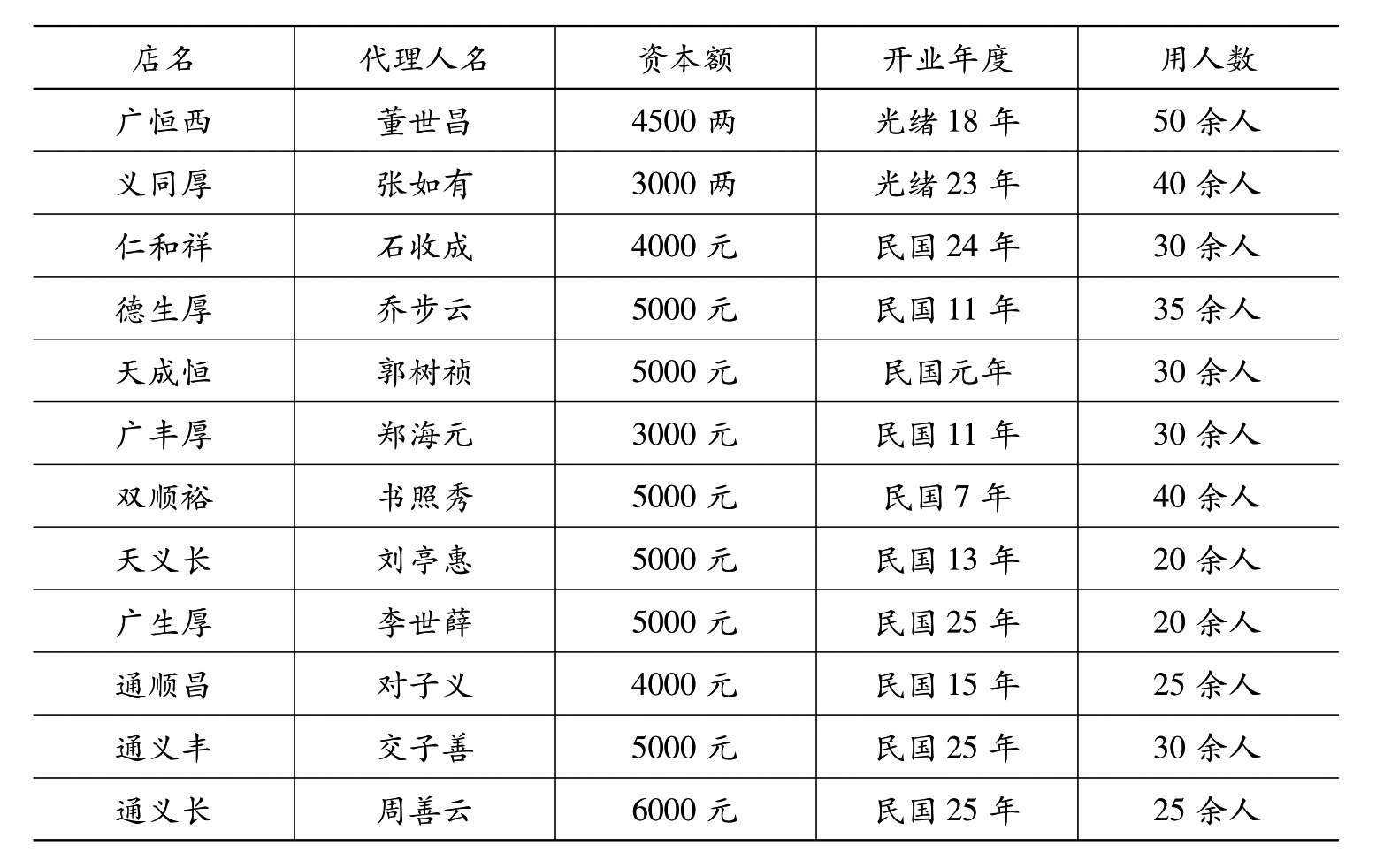

一是在皮毛贸易上其势力足可与晋商相提并论,甚至有过之。如当时西北最大的皮毛交易中心包头,其毛栈分为汉人经营(基本上是晋商)和回人经营两种,据日本人中村信统计,其经营资本额如表4和表5[51]:

表4 汉民经营的毛栈

(续表)

表5 回民经营的毛栈

根据表4和表5可知,回族和汉族的毛栈经营资本额基本持平,说明当时在包头皮毛交易中回族商人占有半壁江山。如上述,甘南及青海的皮毛交易基本上为回民所控制,而皮毛运输业几为回民所垄断,尤其是由黄河筏运包头皮毛运输商队几乎全是回民,因此就皮毛贸易而言,其影响和势力至少可与控制北部商业贸易的晋商一分高下,因为青海、甘南藏区是我国最大的皮毛输出基地,占整个西北羊毛输出的半壁江山。“甘肃、青海底重要贸易,如羊毛业,如与番人间的各种贸易,回教徒占有极重要的地位”[52];在一些地方,“按现在情形来说,回民操藏民的重要经济权”,而“汉人则委蛇于各种人之间”[53]。民国期间,随着羊毛、皮货业的兴盛,回族商人进入藏区贸易者更为普遍。对于回族在皮毛贸易中的重要作用,有人作了较为恰如其分评价,他写道:“介于中原和中亚文化、地理之间的中国西北地区的回族,在羊毛贸易兴旺中国的十九世纪末和二十世纪初,他们当中的许多人都扮演了中间人这一很重要的角色。羊毛贸易给回族商人与青海、甘肃、宁夏和中国北部其他生产和收购羊毛地区的联系提供了经济利益,甚至在后来的1910年至1920年北洋政府软弱无力时,回回商人曾像中央机器一样控制了全中国的羊毛贸易……”而“边境地区的羊毛贸易,无论是从羊毛产地青海、甘肃、宁夏的收购羊毛,还是从正在发展成为商业中心的包头地区转运羊毛,回回商人们被深深地卷进”,在西藏和青海的牧区,可以看到“一些牧民在他们的帐篷附近与从事贩运的回回商人进行贸易,用他们的羊毛和其他一些土特产品换取茶叶、布匹、丝绸、茶壶等日用品”[54]。

二是回族出现了一大批富商大贾。如临潭“旧城的商行、坐庄,过去最盛的时候,数十万或上百万资产的有三、四十家”[55]。临潭商业历来为回族商人独霸天下,这三、四十家百万富商应是回族无疑。其中西道堂从事的商业活动最具代表性,西道堂属“旧城最大的伊斯兰商业集团”,入民国后有人估计“西道堂的资金约在二百万元以上,田地约在六百万上下。尚有山林多座,此外有驮牛千余头,牦牛200余头,马200余匹,驼、骡百余头,羊千余只。又因经商涉远,实需自卫,西道堂又有自卫枪支,据传在300至500支之间。每年春秋两季,西道堂商队一批批向草地进发。他们驮着强人的用品,象佛香、砖茶、珊瑚珠、铜器之属,沿途寻主顾,设法推销。价值一元的钢壶,卖价抬6元。到处都有他们活动的市场。”[56]西道堂商业活动范围之广,亦颇惊人。西北至太子市、河州、贵德、保安、兰州、宁夏、张家门;向西至拉力关·浪木寺、阿哇;向南至松潘、成都、甘孜、打箭炉,各处均有商号代办所,时人认为:“在挑州旧城再也找不出如此有办法的商业组织了!”[57]西道堂的行商队于每年春秋两季成批向草地出发,足迹遍及整个藏区,“商队归来时,就是洮州旧城皮毛市场最活跃的时候”。可见西道堂商业势力足以影响洮州旧城的商业荣梏。甘肃以外,宁夏回商的也开始向“富豪大贾”发展,如宁夏吴忠有八大商号,其中晋商四家,回商四家,资本也达到几十万大洋。青海西宁,民国时的裕丰昶、福顺昌、永和祥、德生隆、昌顺德、洪丰店、福盛店、恒庆栈,湟源的德兴成、德义兴、忠信昌、福兴连,湟中的泰丰店、万兴永,门源的天泰恒等都是当时较大的本地商号,这些商号大部是回民所开,资金最高也过百万。而“富甲省垣”,被称为甘肃四大商镇,且在清末皮毛业开始跃居第一位的河州(今甘肃临夏),在这个市场回族富豪更是众多,仅马麟、马步芳家族上千万的商业资本就叫人瞠目结舌。

三是小商小贩遍及西北。晚清民国时期,就西北回族商业经济来说,除了一部分回族上层官吏和富商大贾有雄厚的资本进行大宗的商品贸易和开设商行外,大部分回族群众,由于社会地位低下,生活贫困,只能从事一些本小利薄,勉强维持生计的摆摊设点、长途贩运、饮食业、百货业以及被人们视为低贱的屠宰业、制革业等。其群体经商的原因在于“回民住在甘肃省,大多在穷山干沟,四野不毛,耕地不够分配,生活至苦。所以在生活逼迫之下,促成回教人经商出外……所以无回不商,无商不苦,人席不暖”[58]。如永登回族“率以贩卖、务农、屠宰为业”。而在藏区拉卜楞“屠户占全体商户百分之十三强,业是务者,皆系临夏移来之回民,资本多借于寺僧”[59]。张家川回族收购贩运皮毛者,一类是资金充足、经营有一定规模者,多去西北邻近各省牧区或皮毛贩运地收购,再运回张家川;一类是小本经营的“背夹客”,多用赶集、串乡、走村的形式零星收购附近村镇及临近各县的皮毛,运回张川镇或龙山镇出售,故“(回族)收购皮毛的大都是破产农民和肩挑商贩”[60]。在回族大小商人的经营下,清末至抗战前,张家川地区以皮毛、布疋集散市场驰名于西北各省,并在上海、天津、南京、汉口、重庆、成都等大商埠享有盛誉。每逢集日,成交额一般在十万元(银元)以上。巍巍成一大商镇。

四是回族商人足迹不仅遍及西北而且开始走向国内各省和国际大舞台。在历史上,由于边地藏区海拔较高,气候严寒,加之语言不通,不懂风俗,内地汉商将其视为蛮荒之地,以至“中外人士鲜有入其境者”[61];而回族或步行,或骑牦牛、骡马,跋山涉水,风餐露宿,穿行于一座座帐篷间,用茶叶、百货易取畜产品,沟通了边地藏区与外界的联系。因此西藏与内地的商业往来关系在近代基本上是回族建立的,回族在汉区与藏区之间,农业民族与牧业民族之间充当“中间商”和“商业二传手”作用。所以回族商人的足迹遍及西藏。而且通过西藏把生意做到南亚地区,如临夏经商的回族,“足迹遍西北……北边跑到蒙古草原,天山峰顶,西边远到西藏、印度”[62]。1939年,马步芳组建“青海商务队”,往来于拉萨、西宁间,并在印度的噶伦堡、拉萨和西宁分设商务办事处,担负长途运输,每次营业额总值约在银币10万元左右。当时正值抗战时期,省内物资奇缺,全省军公人员和大部分群众的衣料及日用品,大都由这个商队供给。除“德兴海”经营青藏贸易外,青海西宁、湟中、湟源等处从事青藏贸易的私商也为数不少,他们还向青海省政府提出申请,要求省政府发给赴藏护照,以便顺利进行贸易;同时还有部分商人远赴加尔各答、新德里等地从事贸易,他们返回青海时携来大批商品,省政府以十抽一征收入口税。1940年12月,马步芳与藏方多次协商,在西宁成立“青藏商务联合办事处”,由冶成荣主事,以青海土特产品和骡马换取西藏及英印物资。次年5月,马步芳派曾任西宁县县长的马峻以青藏商务联合办事处经理的名义,携带现金、骡马等前往西藏贸易。马峻在印度购买大批呢绒、斜布及自行车等返回。同年,陈彦率领商务队赴藏,并由青海田赋粮食管理处副处长马建业驻加尔各答,与英印商人直接接触,进而操纵了西藏部分商务。

三、新疆对外商埠的开辟与西北商业格局的演变

近代以前,新疆所需的茶、布等生活用品和日用品基本上是来自内地诸省份。新疆各城作为全国市场的一个组成部分,其具体从事贸易的承担者,清前中期主要为各项贡市商队、维吾尔族商人及平、津、晋贾。在贡市商队中,最为典型的是上述准噶尔部数次以进藏“熬茶”的名义到丹噶尔进行大规模商贸,而维吾尔族商人在甘清地区颇有势力,是连接内地与西北地区商业的中坚力量之一,如史载:“多巴,在西宁西五十里,今互市地也,黑番、回回筑土室成衢,为逆旅主人,凡九曲、青海大通河之夷为居垄断,远而西域回人,为行贾者,皆于是乎在。”[63]冯一鹏在《塞外杂识》中说:“西宁之西五十里曰多坝,有大市焉,细而珍珠玛瑙,粗而氆氇藏香,中外商贾咸集。一种缠头回子者,万里西来,独富厚于诸国,又能精鉴宝物,年年交易,以千百万计”。[64]从上述材料可窥见维吾尔族商人与西北商业联系之紧密。在各个商帮中,正如上述所论,晋商的作用尤为重要,是新疆沟通内地商务的中坚力量。但近代以来,由于帝俄强逼清政府签订了众多不平等通商条约,在新疆开辟了众多商埠,使新疆的商业格局发生了翻天覆地的变化。由原来以维吾尔族商人和晋商为代表的内地各商帮主导的商业格局逐渐变为以俄商为主导的商业格局,且新疆逐渐演变为帝俄及苏联的经济附庸,成为帝俄及苏联的原料供应地和工业品输出地,其在新疆的经济势力几乎达到了可切断新疆与内地的经贸联系的地步,政治上也逐渐沦为帝俄及苏联的附庸,以至于后来,因形势的变化,盛世才曾两次请求“将新疆划为苏联的领土”[65]。从这两次虚假且带有侮辱性的请求中,可看出当时新疆在经济政治上依赖苏联的程度了。

新疆对外商埠开辟,即不平等通商始于1851年,以俄国强迫清政府签订《伊犁塔尔巴哈台通商章程》为标志。在此条约中,俄商不仅取得了在新疆通商免税的特权,而且还取得了治外法权和领事裁判权,为其在我国新疆扩张商业势力奠定了法外基础。沙俄凭借条约中擢取的特权,在伊犁、塔城两地建屋居住。在伊犁建房48间,有俄商86名;在塔城建房51间(在1855年扩建到98间),有俄商92名。[66]并划定所谓的“贸易圈”,这个“贸易圈”实际上有点商业“租界”的性质。从此俄罗斯开始展开了对新疆大规模的贸易活动,双方贸易急剧上升。如1852、1854、1856年中国新疆出口到俄罗斯货物价值分别为552000、780000、1016692英镑[67],1856年比1852年增加了一倍多;而俄罗斯在1850、1853年出口到新疆的货物价值分别为211500、675700银卢布(按当时英镑与卢布的比价是1∶1)[68],其出口在两年内就增加了两倍多。显然俄罗斯出口新疆的增长速度远远高于新疆出口俄罗斯的增长速度。随后俄罗斯根据1860年的《中俄北京条约》获得了在喀什噶尔通商特权,把贸易推向了南疆,根据1881年的《中俄改订伊犁条约》和《改订陆路通商章程》,俄罗斯不仅取得了在天山南北及蒙古的通商特权,而且中国许俄国商人运到蒙古及天山南北两路的货物,有未经销售者,准其运往天津及肃州或嘉峪关以东内地销售。至此整个大西北都成为了俄罗斯的商业势力范围。此后,俄国商人便蜂拥到新疆做买卖,中俄贸易进入了第二次快速增长的历史时期。据统计,1884、1893、1895年俄新贸易额分别为210、582.86、759.3万卢布,从1884年到1895年11年间,新俄贸易增长了3.6倍。在这个阶段,俄国从新疆输入的商品结构发生了重要变化,以前俄罗斯从新疆输入主要是茶叶,到1893年时,羊毛成为其输入的大宗商品,价值为42.23万卢布,而茶叶退居到第7位,价值仅为5.77万卢布。[69]其输出到新疆的商品结构也发生重要变化,以前俄罗斯出口到新疆的主要是“咯拉洋布”[70],到1895年时则主要是棉布(7222000俄尺)、毛织品(27000俄尺),金属制品(价值为105000卢布),金属(价值为45737普特),石油产品(价值为558普特)。从俄罗斯对新疆输出输入的商品结构的演变状况来看,俄国把新疆作为其获取工业原料和推销工业制成品的重要场所。因此十分看中新疆这一充满财富的市场,所以其不遗余力地开拓和牢牢控制这个中国面积最大的行省。据杨增新说:“新疆四十县中,无一县无俄国之商民”。[71]而且人数众多,如当时宁远城,有俄商1163户,3325人;塔城有俄商291户,3843人;沙城280户,732人。根据《新疆图志》不完全统计,当时沙俄在新疆的商户,共有2503户,10022人。[72],可见当时俄商已遍布新疆各地,势力急剧膨胀,到20世纪初期双方贸易额已突破了2500万卢布,至此新疆已完全沦为帝俄经济附庸。因此一旦苏俄断绝与新疆的贸易,新疆经济便陷入恐慌之中,为此王文宣先生颇有感慨地写道:“回忆民国七年因苏联内乱,与新疆贸易中断,俄货输入数量大减,内地货物虽一时活跃,然新疆所受经济上之打击甚大,至土产(原料品)不能畅销,日用品物价飞腾,一般人民极感痛苦,直至民国十三年(1924年)与俄贸易畅通,始渐解除。”[73]为了证明其上述结论,王先生详细列举了1924年和1926年新疆输出输入33种商品价格表,其中新疆输出的大宗商品如毛类、皮类、棉花、牲畜类的价格相差甚大。如羊毛1924年每磅为21,1926年则为36,价格上涨71%;棉花1924年每磅为34,1926年则为46,价格上涨35%;驼毛1924年每磅为25,1926年则为40,价格上涨60%;牡羊皮1924年每张为0.5,1926年则为1.5,价格上涨200%。而输入商品则相反,贸易畅通时物价低落,反之则物价高涨。如粗制罗纱(一俄尺)1924年为3,1926年则为2,价格下降33%;锦(一俄尺)1924年为4.5,1926年则为2.5,价格下降45%;糖(一磅)1924年为30,1926年则为22,价格下降27%。[74]从上述商品价格之涨落可知新疆对帝俄经济贸易的依赖及其对新疆人民生活影响之剧烈,也可从中窥见帝俄对整个新疆经济之运转的控制程度。故克拉米息夫说:“俄国革命末发生以前,中国西部诸省之市场完全充斥俄国货物。”[75]

苏联推翻了帝俄统治,建立世界上第一个社会主义国家,但其对新疆政策却与帝俄一脉相传,相对当时国民政府逐渐向西方各国收回关税自主权利而言,且有变本加厉之嫌。这可从1931年《新苏临时通商协定》及其附件这一秘密条约中可看出。这个协定及其附件的主要内容有以下几个方面。

一是苏联商务机关及其人民可在喀什、伊犁、塔城、阿山、迪化各地设立代表机构,并可派遣代理人或委员前往莎车、吐鲁番、焉、和田、阿克苏等地,与商民、商号订立契约,并准其在通商各点间自由往返。这实际上是将新疆完全对苏开放,较帝俄时期新疆对其开放的广度和深度都有所扩大。

二是苏联商务机关及其人民,无论现在或将来,完纳中国关税和其他税款,比之中国商民,“不能有较高或加重情事”。即苏联商人纳税只能低于或等于中国商人。而苏联方面则可根据自己的需要,自行调节关税,以鼓励或限制某些商品的入口和出口。这是对中国关税自主权的粗暴干涉,与当时中国国民政府要求收回关税自主权的爱国运动意趣大为相左。

三是准许苏方在新疆设立财政所,除为苏商提供服务外,并可承办中国商民委托的业务。所谓财政所,其实就是苏联国家银行的办事处。其用意“在新设立银行以为销纳俄钞之地”,最终将新疆的金融操纵于其手。这是对中国金融财政自主权的严重侵害。

四是新疆希望苏联方面按照商业合同性质,供应新疆的机器设备。这只是新疆单方面的愿望,对苏方没有什么约束力。

五是新疆希望苏联方面准许新疆商民不经特别许可的手续,将新疆土产无限制地运入苏联,售与苏联国营商业机关;但为苏联现行法律禁止入口的除外。这个“希望”是为了迎合苏联的“希望”而提出的。早在1925年,苏联有关方面即已规定:应无限制地输入新疆的农产品及各种工业原料品。[76]可见这个条约签订的背景实际上是为了满足苏联单方面的贸易要求。

六是新疆希望苏联方面准许新疆与中国内地贸易往来和由第三国购进的货物经由苏联过境。内地和新疆本是一国,至此则乞求苏联准许其与内地可以贸易,可见当时新疆实际上已成为苏联实实在在的附属之地,也可从中窥见苏联对新疆的控制力度了,盛世才两次请求“将新疆划为苏联的领土”,确也并非没有缘故。

其实苏联在此秘密协定之前已在按秘密协定的内容对新贸易,如1922年,苏对外贸易人民委员部代表咯赞司克依来新谈判商务时,即在其草案第13条中提出:苏方在新“得享有经理实业及财政事业之权”。当时新疆当局认为,“俄人提出此条之用意系欲在新设立银行以为销纳俄钞之地”,故予拒绝。但1925年新疆省政府发现苏联已在伊宁开设银行,“放债及收买大宗土产,其交易货币以苏联纸币及省票、喀票各种通用”[77]。可见苏联建国之初,就以大国身份自居,藐视中国的主权。这种不平等的贸易条约十分有利于苏联而不利于新疆,1931年新疆驻喀什干领事陈德立曾说:“吾新商运货来苏,概须售予其国立贸易机关,并须听由彼方规定价格,且均折给成货,不肯付与现金,种种限制压迫,实已无利可图。”[78]不仅如此,苏联对这一阶段的贸易合同很少认真履行。双方贸易,“例先由新方交货,苏方何时按合同交货,殊无定规。合同规定对于苏方并无约束能力。合同规定苏方须交机器,苏方可用种种借口不交机器而交消费品货物,成为常例。”所交消费品也常不配套,致使“迪化、喀什等地商店,电筒、唱片、轮胎充斥货架,而不能搜得一对电池,一架留声机、一辆自行车。其尤甚者,苏方可交出新疆完全不需要之货品,滥竽充数:如交西式女西服、西式女帽等,汉族与突厥族妇女均不服用。”[79]使人更以难以接受的是当时新苏进出口价格的不合理。据《新疆风暴七十年》所引《二十年来苏联对外贸易统计要览》的资料推算,新疆1927~1928年度要用4.5吨棉花才能换回1吨棉织品,这一比价已经很不合理;而至1931年度要用近8吨棉花才能换回1吨棉织品。冯友真也说:“苏联之货,固由彼等自定价格;即新疆之货,亦由彼等任意贬格作价。余等在迪化时,亲见督署因需要汽油,乃签约以羊2万头换苏俄汽油500桶。”[80]平均40只羊换1桶汽油,这样的不平等交换,在国际贸易史上是罕见的。

新疆与苏联贸易既然如此不平等,为何新疆还要与苏联进行大规模贸易?对此王文宣先生和周东郊先生有较详细的解释。王文宣先生认为苏联之所以能独占新疆市场,原因在于内地与新疆相距遥远且交通十分落后、沿途土匪猖獗、税卡林立;而新疆与苏联相邻且交通便利。据他估算,由天津至新疆,用骆驼运输,走归化至奇台路需75日至90日间,由陕甘出嘉峪关经哈密至奇台约需4月。加上卡税林立、沿途土匪猖獗,冒万险,到新疆,成本已成天价。而苏俄贸易中心至塔城约1000公里,在昔日只需10日,自1930年西土铁路完成后,交通更为便利,自阿亚库兹站至塔城仅200余公里,循公路一日可达。且该线与我新疆外郭相并行者,多至700余公里,成一大包围形势[81]。且中国传统的骆驼运输与苏联的近代运输相比,运输成本可谓是天上地下。据当时南京政府司法行政部长兼外交部长罗文干调查,每200公里的运费,如用骆驼,每吨需30元,用汽车则只需6.5元,用火车则其运价比汽车要低得多。据上述种种原因,内地商品于新疆市场,无法与苏联商品互争长短。新疆与印度也因道路险阻交通不便,不能展开大规模的贸易。在这种状况下,新疆对外贸易必形成对苏单一的格局,根本没有选择的余地,自然要受制于人。造成新疆贸易依赖苏联的另一原因在于新疆经济的落后,且其周围诸国与新疆情形一般无二,几乎没有现代工业,既不能消耗大量的农产原料品,又不能为市场提供必要的日用工业品。因此当时新疆的农牧产品销售和日用工业品的供应,都离不开对苏贸易。为此周东郊先生颇有伤感的写道:“缘新疆各项土产,岁有丰盈,本地工艺未昌,既不能自行制造,内省路遥,又不能运往推销,若不输入苏俄,殆皆等于废物。”[82]在这种情形之下,在苏联时期,新疆作为其获取工业原料和推销工业制成品的重要场所的地位,不仅没有任何变化且有不断加深的趋势,现以1928~1929年的新苏贸易为例加以说明。这一年度新疆出口额为1377.8万卢布,其中羊毛、皮类、家畜、棉花即占1337.2万卢布,为出口总额的97%。这一年度由苏进口1605.1万卢布,而其中仅棉织品一项即占1000.8万卢布,占62.35%;如加上砂糖、火柴、玻璃、瓷器,则达1209.4万卢布,占进口总植的75%以上。这样的进出口结构,当然会使新疆处于颇为不利的地位。

由于经济地理及沿革的关系,使新疆形成对苏俄单一贸易格局的局面,加上苏俄获取了有利于其对新贸易秘密协定,所以新苏贸易发展十分迅速,在新疆市场份额不断提升。尤其是苏联在20年代的时候,支使外蒙古独立,中国失去了外蒙这一广袤的土地以后,通往新疆既最为便捷的商路——“大北路”也从此丧失了,新疆与内地北部的贸易只好改走小草地路,即经阿拉善达新疆。此道迂远,需百日方可到达,且山路崎岖,水草缺乏,骆驼常常暴死于途,沿途多匪,运价昂贵,无容赘述。这样一来,中国内地不仅基本上失去了外蒙的市场,而且新疆的市场也日益萎缩,所占市场比例也急剧下滑,这十分利于苏联独占新疆市场。据张之毅估计,1933年前,在新疆贸易中,对苏贸易占82.5%,对印贸易占5%,对其他省市贸易占12.5%。[83]另据张觉人估计,“由新疆输至中国内地的货物总额,在1927~1928年度,计约73.7万卢布,比诸同年度对俄输出的1300余万卢布,仅及其1/20。”[84]这应不是苏联在新疆市场所占份额的最高数据,因为1927~1928年度双方贸易额为2417.5万卢布,且不说与1941年的9079.5万卢布最高年份相比,就是与40年代正常年份相比,其贸易总额不及它们的一半[85]。因此就三四十年代而言,苏联在新疆所占市场份额实际应超过90%。

总之,由于新疆所处的特殊的地理位置以及近代工业的落后,使新疆成为帝俄及苏联经济的附属之地。这种转变使新疆在近代成为中国西北一个特殊的经济区域,其近代社会变迁的主要力量不像其他西北地区,是来自沿海及内地经济文化变化的波及所致,而是来自帝俄及苏联的影响。其半殖民性质不仅比西北其他地区更为明显,而且比最早开放的沿海各口岸有过之而无不及。只不过沿海口岸从半殖民的近代化过程中受益较为明显,而新疆却在极不平等的贸易中并无大的进步,在与帝俄及苏联的交往中,新技术和近代化工业在新疆几乎没有任何进展。

【注释】

[1]《明史》卷80《食货志四》。

[2]《明史》卷80《食货志四》。

[3]《明史》卷80《食货志四》载:“洪武末,置成都、重庆、保宁、播州茶仓四所,令商人纳米中茶。宣德中,定官茶百斤,加耗什一。中茶者,自遣人赴甘州、西宁,而支盐於淮、浙以偿费。商人恃文凭恣私贩,官课数年不完。正统初,都御史罗亨信言其弊,乃罢运茶支盐例,令官运如故,以京官总理之。”

[4]《明史》卷80《食货志四》载:弘治三年,御史李鸾言:“茶马司所积渐少,各边马耗,而陕西诸郡岁稔,无事易粟。请于西宁、河西、洮州三茶马司召商中茶,每引不过百斤,每商不过三十引,官收其十之四,馀者始令货卖,可得茶四十万斤,易马四千匹,数足而止。”从之。十二年,御史王宪又言:“自中茶禁开,遂令私茶莫遏,而易马不利。请停粮茶之例。异时或兵荒,乃更图之。”部覆从其请。四川茶课司旧徵数十万斤易马。永乐以后,番马悉由陕西道,川茶多浥烂。乃令以三分为率,一分收本色,二分折银,粮茶停二年。延绥饥,复召商纳粮草,中四百万斤。寻以御史王绍言,复禁止,并罢正额外召商开中之例。十六年取回御史,以督理马政都御史杨一清兼理之。一清复议开中,言:“召商买茶,官贸其三之一,每岁茶五六十万斤,可得马万匹。”帝从所请。正德元年,一清又建议,商人不愿领价者,以半与商,令自卖。遂著为例永行焉。

[5]峨眉山人:《译语》,转引自张正明:《称雄商界500年晋商兴衰史》,山西古籍出版社,1995年版。

[6]《明史》卷80《食货志四》。

[7]《皇明经世文编》卷11。

[8]〔明〕《河州志》卷1。

[9]张四维:《条麓堂集》卷28。

[10]李恩笃:《受祺堂文集》卷41。

[11]涂宗浚:《边盐壅滞疏》,《明经世文编》卷447。

[12]杨一清:《修复茶马旧制第二疏》,《明经世文编》卷15。

[13]顾炎武:《天下郡国利病书》原编4册《苏上狄橘平洋策》。

[14]王士性:《广志绎》,又见沈思孝《晋录》。

[15]张正明:《称雄商界500年晋商兴衰史》,山西古籍出版社,1995年版,第45~47页。

[16]《明史》卷80《食货志四》。

[17]《续文献通考》卷22《征榷考》。

[18]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第17页。

[19]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第17页。

[20]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第19页。

[21]宋应星:《野议·盐政议》。

[22]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第19页。

[23]官茶引贩制度是清政府向茶商征收茶课,茶商领引赴产茶之地办茶,并在指定区域销售茶叶的制度。这一制度始自1730年(雍正八年)的川茶征税制,其法是由户部颁发茶引,每引一道运茶百斤,每茶1千斤准带附茶140斤,耗茶14斤,然后以斤为基础,按引课税。其后各省推行茶引制度,茶引日增,清政府的茶税收入亦随增加。(参见《清朝文献通考》卷30《征榷考》5《榷茶》“雍正八年”条。并参阅周伯棣著《中国财政史》,上海人民出版社,1981版,第437~438页。)

[24]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第19页。

[25]竟凡:《历代汉番茶马互市考》,《开发西北》第3卷,第5期(民国24年5月31日),第19页。

[26]左宗棠:《变通办理甘肃茶务蔬》,见《新疆通志》卷22,建置,茶法。

[27]那彦成:《那文毅公奏议》卷23,第1页。

[28]左宗棠:《左文襄公全集》卷14《书牍》。

[29]王钟翰点校:《清史列传·左宗棠》。

[30]慕寿祺:《甘宁青史略》正编卷21。

[31]张绍美编:《五凉考治六德集·平番县志》。

[32]王志文:《临潭经济考察记》,《西北问题论坛》1941年第1辑。

[33]梁份:《秦边纪略》卷1《西宁卫》,《中国西藏及甘青川滇藏区方志彙编》第22册,第8页。

[34]光绪《洮州厅志》卷2。

[35]〔道光〕还淳堂:《至圣实录年谱》卷首。

[36]左宗棠:《变通办理甘肃茶务蔬》,见《新疆通志》卷22,建置,茶法。

[37]左宗棠:《变通办理甘肃茶务蔬》,见《新疆通志》卷22,建置,茶法。

[38]左宗棠:《变通办理甘肃茶务蔬》,见《新疆通志》卷22,建置,茶法。

[39]商人之所以将茶叶从湖南运到陕西泾阳压砖成封,据传说,是当地水好,制成砖茶,饮用时味道极佳。

[40]《皇朝政典类篡》卷70《盐法·盐课》,(台)《近代中国史料丛刊》,文海出版社影印本。

[41]慕寿祺:《甘宁青史略》正编卷31。

[42]《清宣宗实录》卷44。

[43]丁明德:《拉卜楞之商务》,载《方志》1936年9卷3、4期。

[44]高一涵:《拉卜楞寺一瞥》,载《新西北》1941年5卷1、2期

[45]高长柱编著:《拉卜楞之近况及其开发意见》,载《边疆问题论文集》,第444页。

[46]高长柱编著:《拉卜楞之近况及其开发意见》,载《边疆问题论文集》,第445页。

[47]高长柱编著:《拉卜楞之近况及其开发意见》,载《边疆问题论文集》,第445页。

[48]《拉卜楞之民族》,载《边政公论》第6卷第1期,第41页。

[49]《西北世纪》,1949年4卷1期。

[50]王志文:《临潭经济考察记》,《西北问题论坛》,1941年第1辑。

[51][日]中村信著,许同功译:《蒙疆经济》,《内蒙古史志资料选编》第9辑,内蒙古地方志编纂委员会总编室,1985年编印。

[52]白寿彝:《西北回教谭》,载《经世战时特刊》第39、40期合刊。

[53]李安宅:《论西北藏民区应用创化教育》,《甘肃科学教育馆学报》1940年第2期。

[54][英]詹姆斯·艾·米尔沃德著,李占魁译:《1880~1909年回族商人与中国边境地区的羊毛贸易》,《甘肃民族研究》1989年第4期。

[55]徐旭:《甘肃藏区畜牧社会的建设问题》,《新中华》1943年9月号。

[56]王树民:《西道堂——新社会的模型》,《西北世纪》1949年4卷8期。

[57]王树民:《西道堂——新社会的模型》,《西北世纪》1949年4卷8期。

[58]《新甘肃》,1947年2卷1期。

[59]甘肃省图书馆编:《西北民族宗教史料文摘》(甘肃分册),甘肃省图书馆,1986年,第547页。

[60]《张家川回族自治县概况》,编写组编,甘肃民族出版社,1985年版,第20页。

[61]张其昀:《洮西区域调查简报》,载《地理学报》1935年,第2卷第1期。

[62]《西北日报》,1944年1月16日。

[63]梁份:《秦边纪略》卷1《西宁卫》,张羽新主编:《中国西藏及甘青川滇藏区方志彙编》第22册,学苑出版社,2003年版,第12页。

[64]芈一之:《青海地方史略》,第13页。

[65]包尔汉:《新疆五十年》,文史资料出版社,1984年版,第194、260页。

[66]咸丰朝《筹边夷务始末》,第5卷,第31页;第6卷,第5页。

[67]刘选民:《中俄早期贸易考》,载《燕京学报》第25期,第207~208页。

[68]斯拉特科夫斯基:《苏中经济关系》,转自《新疆简史》第2册,第26页。

[69]魏永理主编:《中国西北近代开发史》,甘肃人民出版社,第280页。

[70]咸丰朝《筹边夷务始末》第5卷,第31页;第6卷,第5页。

[71]杨增新:《补过斋文牍》甲集下,第3~4页。

[72]袁大化等:《新疆图志》卷57《交涉五》,上海古籍出版社,1992年影印,第512~515页。

[73]王文宣:《新疆之对外贸易》,《开发西北》,第4卷第6期,1936年6月,第2页。

[74]王文宣:《新疆之对外贸易》,《开发西北》,第四卷第六期,1936年6月,第2~13页。

[75]克拉米息夫:《中国西北部之经济状况》,王正旺译,商务印书馆,1934年版,第2页。

[76]于溶春:《解放前新疆对苏贸易性质简论》,《近代史研究》1989年第6期。

[77]新疆维吾尔自治区档案馆1-2-758。

[78]周东郊:《新疆十年》,油印本,第59页。

[79]张之毅:《新疆之经济》,中华书局,1945年版,第65页。

[80]于溶春:《解放前新疆对苏贸易性质简论》,《近代史研究》1989年第6期。

[81]王文宣:《新疆之对外贸易》,《开发西北》,第4卷第6期,1936年6月,第2页。

[82]周东郊:《新疆十年》,油印本,第59页。

[83]张之毅:《新疆之经济》,中华书局,1945年版,第60页。

[84]于溶春:《解放前新疆对苏贸易性质简论》,《近代史研究》1989年第6期。

[85]1946、1947、1948、1949年新苏贸易总额分别是:4760、4420、6080、7200万卢布。