-

1.1序 言

-

1.2目录

-

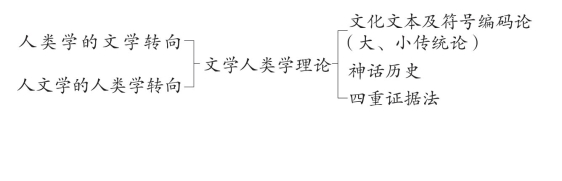

1.3上编 人类学的文学转向

-

1.3.1第一章 人类学的文学转向:从伯克到格尔兹

-

1.3.1.1一、超越科学主义:格尔兹和人类学的转向

-

1.3.1.2二、思想源泉:从维特根斯坦到伯克

-

1.3.1.3三、伯克对文化阐释理论的启示

-

1.3.1.3.1(一)戏剧主义:“五位一体”与“深层斗鸡”

-

1.3.1.3.2(二)视角主义:修辞过程与民族志书写

-

1.3.1.3.3(三)隐喻与文化文本的建构:从伯克到格尔兹

-

1.3.1.4四、跨学科引领创新:伯克与格尔兹的共同经验

-

1.3.2第二章 当代英美人类学的文学转向

-

1.3.2.1一、范式转移:科学民族志的危机

-

1.3.2.2二、承前启后:《 写文化—民族志的诗学与政治学》的话题延续

-

1.3.2.3三、当代实验民族志文类

-

1.3.2.3.1(一)民族志诗歌

-

1.3.2.3.2(二)民族志戏剧

-

1.3.2.3.3(三)自我民族志

-

1.3.2.3.4(四)民族志小说

-

1.3.2.4四、女性写文化

-

1.3.2.5五、世界体系与多点民族志

-

1.3.2.6六、数字化时代的民族志

-

1.3.2.6.1(一)数字化时代的民族志表述形式

-

1.3.2.6.2(二)数字化时代民族志的研究路径

-

1.3.3第三章 文化批评与人类学的文学转向

-

1.3.3.1一、表述危机与人类学写作的实验时代

-

1.3.3.2二、写作:文学转向的契机

-

1.3.3.3三、焦点问题:真实与虚构

-

1.3.4第四章 表述与建构:民族志写作的文学性

-

1.3.4.1一、文学转向与民族志的文学性

-

1.3.4.2二、虚构的图像:英国早期人类学写作

-

1.3.4.3三、文化阐释:美国民族志的探索

-

1.3.4.4四、主观描述:法国民族志写作

-

1.3.4.5五、作为文学的人类学

-

1.3.5第五章 主体性与人类学写作的温度

-

1.3.5.1一、动情/不动情:人类学写作的四场争论

-

1.3.5.2二、我/非我:写作中的人类学家

-

1.3.5.2.1(一)《忧郁的热带》里“诗性与学术交错”[15]的我

-

1.3.5.2.2(二)“抵消偏见,精确而抛弃个人”的埃文斯—普理查德(我)

-

1.3.5.2.3(三)“马林诺夫斯基难题”:我是我与我非我

-

1.3.5.2.4(四)我,露丝·本尼迪克特:彼岸的写作

-

1.3.5.3三、冰点/沸点:人类学写作的温度

-

1.3.6第六章 诗性与民族志成为作品的可能

-

1.3.6.1一、诗性智慧:民族志知识范式的转向

-

1.3.6.2二、诗性自我:民族志研究的共通经验

-

1.3.6.3三、诗性逻辑:民族志研究的文化手段

-

1.3.6.4四、诗性写作:民族志传记

-

1.3.7第七章 文学之翼:人类学文学转向的思考

-

1.3.7.1一、人类学的文学转向

-

1.3.7.2二、书写或表述:人类学内在的文学性

-

1.3.7.3三、养料与助手:人类学史中的文学

-

1.3.7.4四、科学与文学:人类学与生俱来的两翼

-

1.4中编 文学的人类学转向

-

1.4.1第八章 当代中国文学思想的人类学转向

-

1.4.1.1一、文学创作的人类学转向

-

1.4.1.2二、文学人类学在中国

-

1.4.1.3三、四重证据法与文学人类学的前景

-

1.4.2第九章 当代中国文学研究的人类学转向

-

1.4.2.1一、文学人类学与中国古典文学的重释

-

1.4.2.2二、文化诗学:回归文学的文化维度

-

1.4.2.2.1(一)对于“文化”的理解

-

1.4.2.2.2(二)寻求文学现象背后的文化解释

-

1.4.2.2.3(三)文学观念的起源研究

-

1.4.2.3三、中国少数民族文学研究的人类学转向

-

1.4.2.3.1(一)人类学理论的引入

-

1.4.2.3.2(二)田野调研的自觉

-

1.4.3第十章 文史“故事”中的人类学

-

1.4.3.1一、“文学”反思:文化大传统视野

-

1.4.3.2二、西王母“故事”的人类学性

-

1.4.3.3三、文学文本:人类学的另一种田野

-

1.4.4第十一章 当代日本文学的人类学转向

-

1.4.4.1一、再现《金枝》:《1Q84》和《水死》

-

1.4.4.2二、《金枝》密码及其文学影响

-

1.4.4.3三、杀王:古老主题的现代呈现

-

1.5下编 交叉与创新

-

1.5.1第十二章 开放与超越:文学人类学的超学科性

-

1.5.1.1一、思维之镜:认知共性与表述多样性

-

1.5.1.2二、原型之制:从文本到文化

-

1.5.1.3三、方法之技:从国学考据到四重证据

-

1.5.2第十三章 整合与拓展:探求文学人类学的新发展

-

1.5.2.1一、从跨学科研究到新兴交叉学科

-

1.5.2.2二、问题与方法:再文学化与人类学化

-

1.5.2.3三、发展趋势:立足本土与国际对话

-

1.5.3第十四章 反思与推进:中国文学人类学的理论建构

-

1.5.3.1一、范式转向:从中国神话到神话中国

-

1.5.3.2二、四重证据:文化文本的立体建构与阐释

-

1.5.3.3三、神话历史:历史记忆的原始传统回归

-

1.5.3.4四、大小传统:人生识字糊涂始的突破与觉悟

-

1.5.3.5五、玉教:华夏文明核心价值观传播的驱动力

-

1.5.3.6六、N级编码:中国文化的编码与解码自觉

-

1.5.3.7七、玉教新教革命:从物质与精神上再统一中国

-

1.5.4第十五章 图像、器物与文化文本

-

1.5.4.1一、从文学文本到文化文本

-

1.5.4.2二、物与图像:重新讲述“世界故事”

-

1.5.4.3三、从文化符号学看“物的叙事”

-

1.6附录 《文学与人类学之间:跨学科话语》述评[1]

-

1.7参考文献

-

1.8编写说明

1

文学人类学新论—学科交叉的两大转向

1.1

序 言