第十二章 逻辑实证主义者关于必然性和先天知识的学说

本章概要

1.概要和历史先驱

逻辑实证主义简介;艾耶尔的实证主义版本和罗素以及早期维特根斯坦观点的比较

2.分析性,先天性,以及必然性

实证主义者辨别必然和先天,以及用分析性来解释两者的动机

3.对先天知识的语言学解释

对实证主义者先天知识总是能用关于意义的知识来解释这一断言的批评

概要和历史先驱

在这一章里,我们将开始讨论逻辑实证主义(logical positivism)。哲学中的这个运动是不寻常的,因为它之声名卓著,亦或是声名狼藉,都远远超出了专业的哲学圈子。对此的一个原因是,它的支持者都是卓有成效的传播者,并带着一股使命般的热情。另一个原因是他们的主旨,关于“什么是有意义”以及“什么是没有意义”的振聋发聩的宣言,以及消解古老哲学问题的大胆尝试。另外,逻辑实证主义也迎合了当时的科学品味。读逻辑实证主义者的著作,我们会有这样的感觉,他们想,正如现代科学对我们关于自然界的认识进行了革命、现代科技对我们的生活进行了革命那样,一个适当的科学前景也将改变哲学以及一般性的知性文化。

不过,逻辑实证主义真正的学说倒并不是极端脱离于他们之前的哲学体系的。大多数基础性的工作可以在罗素和维特根斯坦那里找到。实证主义者修改了他们的观点,将它们以一种新的形式呈现,并做了一些重要的补充。不过,那并没有开创一个全新的方向。当然,在实证主义者之间还有很重要的不同之处。这里,我们将集中讨论艾耶尔(A. J. Ayer)的实证主义,这主要是在他颇具影响的名著《语言、真理和逻辑》一书里。这本书的第一版于1936年出版,重版于1946年(1)。这一版本的实证主义,尽管跟其他的版本在某些方面有所不同,它对这一运动的一些一般性的倾向还是很具有代表性的。

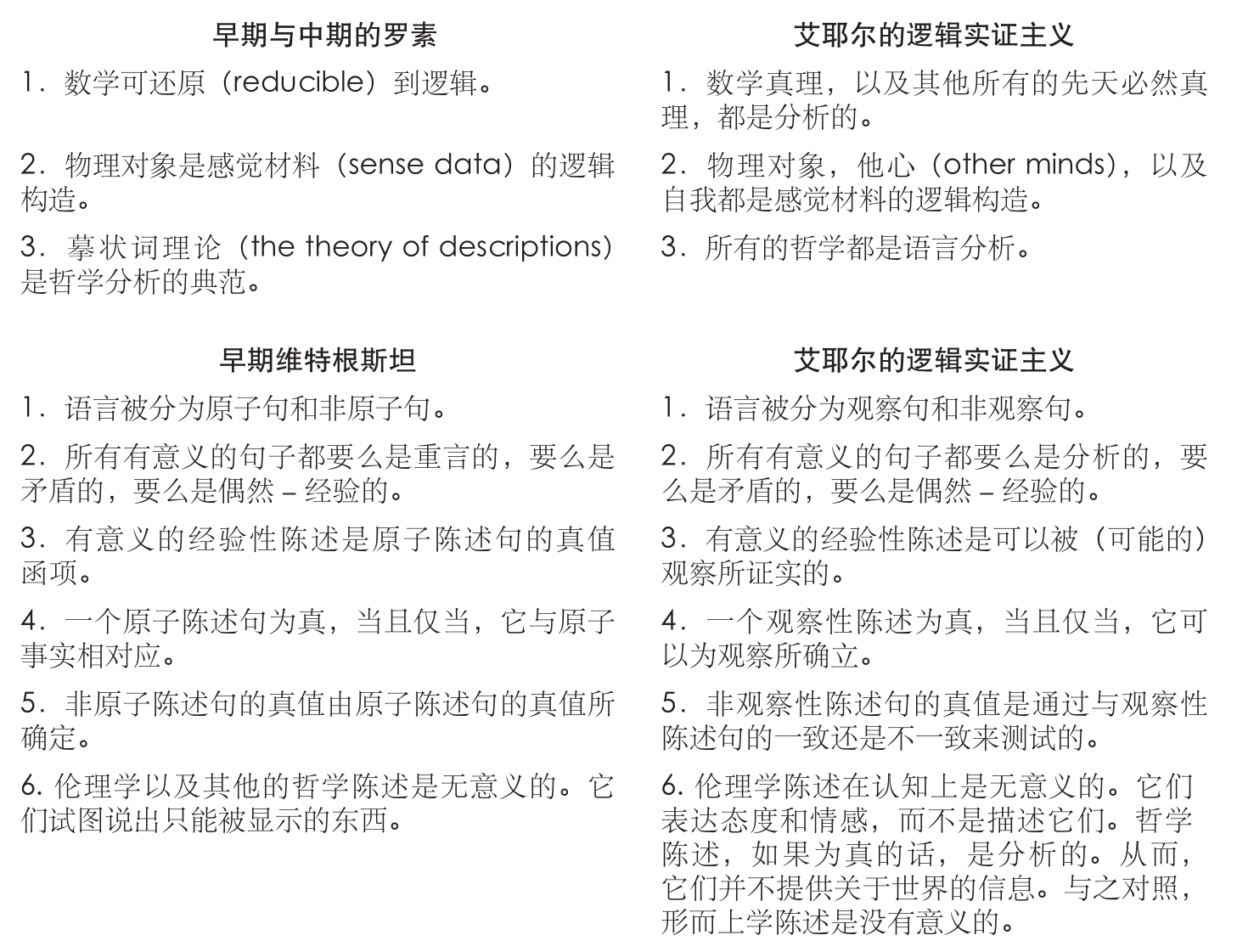

通过比较艾耶尔的中心思想与它的两个最重要的先驱的学说,我们可以感受一下逻辑实证主义和它在罗素和维特根斯坦那里的根源。

简要地说,对于这个对比,我们可以说,逻辑实证主义是结合了这两者:维特根斯坦所强调的对于有意义性的一个明确的测试,和罗素的逻辑技巧以及他对感觉经验和观察的强调。其结果是一个雄心勃勃的传统经验主义的逻辑化版本,作为一个关于意义的范围和界限的理论被提出来。

逻辑实证主义的中心学说是,它用证实性(verification)来分析经验性句子的意义。然而,关于有意义但并非经验性的句子——分析性的真理和矛盾式(分析性的假),实证主义者还有很重要、很有影响力的学说。在这一章里面,我们将讨论这些学说的起源和意义、实证主义者对它们的发展,以及它们所带来的困难。这将为我们的下一章做准备。在那里,我们将检查经验主义者关于意义的标准(或者称之为关于意义的证实性标准),它的支持者试图从中提取出的哲学意涵,以及为了精确地表述它而产生的严重问题。

分析性,先天性,和必然性

在讨论意义的证实性标准的时候,第一步是在这两者之间做出区分:一方面是分析性的句子和陈述,另一方面是综合性的句子与陈述(2)。我们已经在《逻辑哲学论》中看到,维特根斯坦如何将有意义的句子或陈述区分成三类——分析句(或者,用他的话来说,重言句[tautologies]),是单纯就它们的意义而为真的;矛盾句,是单纯就它们的意义而为假的;以及综合句,它们之为真或为假不仅依赖于它们的意义,还依赖于世界的实际状况。综合句的特征可以由这一例子表明:普林斯顿大学是在新泽西。这个句子是真的,因为,(i)它意味着,或者说了,普林斯顿大学是在新泽西,并且还因为(2)这个句子所描述的世界的这一部分——普林斯顿大学——确实是如这个句子所描述的那样。与之对照,维特根斯坦认为,像(1)以及(2)这样的句子,没有告诉我们任何关于这个世界实际是什么样的,或者曾经是什么样的。

1.如果一个男人是个单身汉,那么他是未婚的。

2.要么在1935年5月1日那天牛津下雨了,要么在1935年5月1日那天牛津没有下雨。

因为这样的句子没有告诉我们关于世界的任何事情,维特根斯坦认为,它们的真必然是仅仅只出于它们的意义。艾耶尔以及其他的逻辑实证主义者都同意这一点。

尽管传统上,很多哲学家都区分了分析性陈述与综合性陈述,但他们中并不是所有人都做出了像维特根斯坦和逻辑实证主义者所做出的那种区分。维特根斯坦与逻辑实证主义者做出区分的方式的一个重要特征是,对他们来说,分析/综合的区分与必然/偶然的区分,以及先天/后天的区分完全重合。一个必然真理是一个真的陈述,并且它不可能是别的样子的。如果S是必然的,那么在这个宇宙所能够处于的任何可能的状态w中,S都是(或已经是)真的。关于这样的真理,除了像(1)和(2)那样琐屑的例子之外,传统的例子是逻辑与数学真理。像由25=32所做出的陈述,它不仅是真的,而且不可能为假。

维特根斯坦和逻辑实证主义者认为,所有的必然真理都是分析的,并且,必然性的来源是意义。对于维特根斯坦来说,这一观点的基础来自于,他注意到,一个句子要能够说什么,要能够提供什么信息,是因为它之为真排除了一些世界可能处于的状态。既然必然真理并没有排除任何东西,那么它们没有说出任何东西。既然它们就世界是什么样子的没有说出任何东西,那么世界所是的状态对于它们之为真就不产生任何影响。从而,它们的真就仅仅只出于它们的意义。逻辑实证主义者接受这一结论,不过强调了另一种推理的思路。作为经验主义者,他们相信,所有关于世界的知识都是依赖于观察和感觉经验的。从而,既然先天真理可以独立于观察和感觉经验被知道,那么,它们必然不是关于世界的。并且,如果它们没有告诉我们任何关于世界的知识,那么在决定它们之为真或为假的过程中,世界必然不起任何作用。相反,它们的真假必然只依赖于它们的意义。

如果我们思考这些初衷,我们就会发现,实际上,维特根斯坦的推理是将必然性等同于分析性,而实证主义者是将先天性等同于分析性。(3)尽管在理论上,它们当然可能是两种不同的等同,但在实际上并非如此。在维特根斯坦和实证主义者之间,就这一点并没有实质性的不同。这是因为,他们两者都将必然性等同于先天性。从而,对于这些哲学家们而言,必然性、先天性以及分析性都是同一个东西,是一样的。

事实上,我们可以更进一步。实证主义者特别倾向于引用一种解释优先级。其中的理由是,他们坚持认为,任何句子的必然性或先天性,都是在它们的分析性中找到的。在他们看来,关于什么是必然性,我们如何能够知道任何必然真理,或者我们关于必然真理的知识如何是先天的,如果不诉诸由意义而为真这一观念的话,是不能做出任何解释的。例如,考虑我们关于某些真理是必然的这一知识。实证主义者认为,如果不诉诸分析性,知道什么东西之为真这一观念就不可能具有任何意义,不仅在世界实际所处的状态下是如此,而且在世界所有可能处于的可能状态下都是如此。当然,他们可以坚持,我们并不是检查所有的世界状态,并将句子跟它们一个一个地对比。另一方面,如果一个陈述之为真是由它的意义所保证的,那么通过知道它的意义,我们就知道,或者处于一个可以知道这一点的位置上,它必然是真的,不管这个世界是处于什么样的状态中。从而,关于意义的知识解释了关于必然性的知识。

实证主义者就先天知识的解释做了类似的断言。根据他们的说法,如果p是必然的,那么就可以先天地知道p,从而它是独立于任何可能的与经验相符或不相符而可知的。但是,实证主义者想知道,一个知识如何能以这种方式独立于经验呢?艾耶尔在他的《语言、真理和逻辑》的第4章的开篇提出了这个问题。

既然已经承认了我们是经验主义者,现在我们就必须处理通常那些被用来反对所有形式的经验主义的诘难。这种诘难认为,在经验主义原则的基础上,说明我们关于必然真理的知识是不可能的。因为,正如休谟所决定性地表明的,如果一个一般性命题,其有效性要受到现实经验的检验,那么没有一个这样的命题能够总是逻辑上确定的。(将逻辑上确定的读作先天的。)不管这样的命题在实践中如何经常地被证实;它仍然有可能在某个将来的事例中被推翻。一个规律在n-1次的情况中都被证实,并不逻辑地保证它在第n次的情况下也被证实,不管我们把n这个数字取多么大。这就意味着,没有一个涉及事实的一般命题,可以被证明为必然地、普遍地为真。(因为如果它是必然为真的,那么它将是先天的[逻辑上确定的],并且可独立于任何通过经验的证实而被表明为真。)它最多只是一个或然的假设。(艾耶尔将或然和确定相对照,后者被他和先天可知相提并论。)我们将要发现,这一点不仅适用于一般命题,而且适用于一切具有事实内容的命题。这些命题没有一个是逻辑确定的(即,先天的,从而是必然的)。(4)

艾耶尔的观点是,如果p是必然的,那么它是先天可知的,从而,它就没有任何事实性的内容。这里的推论是,如果p没有任何事实性的内容,那么世界对它之为真就没有任何贡献,在这种情况下,它的真也必须只取决于它的意义。

这一点在后面几页变得更为清楚。

没有必要给出更多的例子。无论我们想找什么样的例子,我们将总会发现,对于那些逻辑或数学原则在其中似乎被反驳的情况,我们总是对其进行解释,从而使得那些原则完好无损。这就表明,密尔关于可能会产生一种推翻数学真理的情况的假设,是错的。(即,密尔否定数学命题是先天/必然的,而这是错的。)逻辑和数学原则之所以普遍为真,就是因为我们从不允许它们是其他样子的。理由是,我们不可能取消这些原则而不发生自相矛盾,或者不违反规范我们语言用法的规则从而使我们说的话荒谬可笑。换言之,逻辑和数学真理是分析命题或重言式命题。(5)

根据艾耶尔的观点,必然真理是真的,而不论世界是什么样的,这是因为它们是由其意义而为真的,类似的,它们是先天可知的,因为这种知识跟关于意义的知识没有什么两样。当然,我们能够知道我们决定用我们的语词意味什么,这里并没有什么哲学秘密可言。并且,实证主义者认为,在这个观点中也当然没有什么神秘之处,即一个句子的真可能完全是由我们对于其意义的决定而得出的,并且我们也知道这一点。将这两个想法放在一起,他们认为,他们为此找到了一个哲学的解释,否则的话它将是成问题的——我们关于必然真理的先天知识。例如,这样的陈述,(1)如果一个男人是单身汉,那么他是未婚的,以及(2)要么在1935年5月1日那天牛津下雨了,要么在1935年5月1日那天牛津没有下雨,它们都是我们先天地知道的必然真理。我们知道这些事情,是因为我们知道(1)和(2)中的语词的意思,我们也知道,这些句子的真是从我们所赋予这些语词的意义而得来的。这对于我们关于任何必然真理的先天知识都适用——包括所有逻辑与数学真理。

尽管几十年来,这幅图景对很多哲学家都很有吸引力,它却存在着很多严重的问题,这些问题可能一下子不是那么的明显。第一,将必然真理等同于先天可知的真理,这充满了困难,正如克里普克近四十年后在《命名与必然性》(6)一书里所表明的那样。因为关于这一点将会在第二卷中有深入的讨论,所以现在我们先把它放在一边。第二,实证主义者的这一断言,即分析性是概念地先于必然性和先天性的概念的,并且可以用来为后两者提供哲学上令人满意的解释,被蒯因在他发表于1951年的文章,“经验论的两个教条”(7),表明是根本性地错误的。——我们将在本卷的最后考察这篇文章。第三,实证主义者严重地低估了通过关于意义的知识来解释先天知识的困难性。

关于先天知识的语言学解释

正如我们所看到的,他们的解释是根据两个他们认为不成问题的语言知识——(i)我们决定我们的语词意味着什么,以及(ii)从我们对一些句子所包含的语词意味着什么所做的决定,推出一些句子为真。然而,在推出一词中有一个问题。显然,我们并没有一个一个地去规定所有必然/先天/分析真理的意义。相反,必须承认,我们只是做了相对来说很少的关于意义的规定,然后从这些规定中得出这样的后承,即一个无限大集合中句子的真。这里后承一词是什么意思?当然不是那种与其前提无任何必然联系的随意猜测或任意的推论。相反,用后承这个词,实证主义者意味着诸如逻辑后承,如果它们的前提为真,它们之为真是先天可知的这样的意思。但是,现在我们陷入了一个循环。根据实证主义者的观点,所有关于必然真理的先天知识——包括我们关于逻辑必然真理的先天知识——都来自于我们关于基本的语言约定或者规定的知识,我们采取这些约定来赋予语词以意义。然而,为了从我们的语言学知识中推导出这个先天知识,我们需要诉诸一个在先的、关于逻辑本身的知识。这个逻辑知识要么是先天的,要么不是。如果它是先天的,那么有一些先天知识不是由语言所解释的;如果它不是先天的,那么我们关于逻辑的知识不是先天的。无论如何,实证主义者的计划都面临失败。

简而言之,这就是蒯因发表于1936年的这篇文章,“由约定而成的真理”(8)的核心论证之一。尽管在发表后没有立即得到承认,它最终还是成为了一个经典,并且因为它对于“将先天知识建立在关于意义的知识的基础上”这一运动的有力批评而现在广为人知。既然按照我的观点,这一运动的问题比有时候所意识到的还要严重,通过一个例子将有助于表明这些问题。

3a.如果x是一个正方形,那么x是一个有四条等边的长方形。

让我们设定,正方形这个词的意思是跟有四条等边的长方形是一样的。那么,句子(3a)与句子(3b)是同义的,它们表达了同一个命题。

3b.如果x是一个有四条等边的长方形,那么x是一个有四条等边的长方形。

接下来我们区分这两个问题。

Q1.我们如何知道(3a)是汉语中的一个真句子?

Q2.我们如何知道,如果x是一个正方形,那么x是一个有四条等边的长方形?

这是两个不同的问题。Q2中所问到的知识,即使是一个不懂汉语的人也会知道。然而,Q1所问的知识,是关于汉语中的某些事实。并且,(3a)是汉语中的一个真句子,这样的知识既不是先天的,也不是必然真理。相反,它只是关于我们的语言的一个偶然事实的日常经验知识——当一个人能熟练地说一门语言的时候,他就会知道这一点。与之对照,我们关于如果什么东西是正方形,那么它就是有四条等边的长方形的知识,是关于一个真正的必然真理的先天知识。

接下来我们要问,如果关于意义的知识确实在回答Q1和Q2的过程中扮演重要的角色,那么具体是如何?首先考虑Q1。如果一个人知道,正方形和有四条等边的长方形是一样的意思,那么我们大概可以假设,他知道(3a)跟(3b)是意味着相同的意思,从而,如果(3b)是真的话,那么(3a)也是真的。但是,他如何确定(3b)为真呢?可能有人会说,(3b)具有这样的形式——如果p,那么p——并且当然,任何人只要知道“如果”,“那么”的意思,就知道任何这一形式的句子都是真的。但是,知道“如果”,“那么”的意思,这究竟意味着什么呢?并且,这样的知识又是怎样被用于得知所有具有这一形式的句子都是真的之上的?这里,我们试图用我们关于意义的知识来回答Q1,碰到这一问题而触底反弹,即我们关于逻辑连接词的意义的知识,是如何解释我们关于什么样的句子是在逻辑上被保证为真的知识的,如果可以解释的话。

接下来考虑Q2。我们可能认为,我们关于意义的假设,给出了这样的结论,即x是一个正方形这个命题,与x是一个具有四条等边的长方形这个命题是等同的。因为,知道如此这般,就是跟如此这般的命题具有“知道”这种关系,由此得出,我们关于如果x是一个正方形,那么x是一个具有四条等边的长方形的知识,就是这一知识:如果x是一个具有四条等边的长方形,则x是一个具有四条等边的长方形。那么,我们是如何知道它的?有人可能会说,知道它就是知道由一个诸如如果p,那么p的逻辑真理所表达的命题。当然,任何知道“如果”,“那么”的意义,以及用来代替“p”的句子的意义的人,都将知道那个命题是真的。我们可能会进一步问,知道这一意义具体是指什么,以及这一知识是如何被用来保证得到所希望的结果的?这里,我们试图用关于意义的知识来回答Q2,碰到这一问题而触底反弹,即关于逻辑连接词的意义的知识,是如何解释了我们关于逻辑地为真的句子所表达的命题的知识,如果可以解释的话。

面对这些问题,实证主义者一般的回应是声称(i)逻辑是由约定而为真的,从而是分析的,以及(ii)从而,关于逻辑真理的知识无异于关于意义的知识。(他们对关于一些推理是保真的这一知识,会说本质上同样的话。)然而,这些观点远远不是显而易见的,这通过对下面这个情况的考虑就可以看出来。假设我要介绍一个简单的逻辑语言L,通过列举一些熟悉的用来形成原子句的谓词和名字,加上逻辑常项“&”“v”“→”“~”和“∀”,以及变量x、y等等。设想你已经理解了名字和谓词,但是逻辑符号对于你来说却是新的。接下来,通过做如下这种复杂的规定,我将赋予逻辑符号以意义:让L中的这些逻辑符号意味任何它们需要意味的,为了使得任何一个如下形式的句子为真:

(Av~A),(A→A),[(A & B)→B],[A→(A v B)],[~ (A & B)→(~A v ~ B)],[(A & (A→B))→B],[∀x Fx→Fn],[(∀x (Fx→Gx) & Fn)→Gn],等等。

这一规定的细节并不是太重要。这里的想法是,做出一个只有在这样的情况下才被满足的规定:只有当“~”“&”“∀”以及所有其他的逻辑连接词都被赋予了这样的解释,该解释保证了L中的所有,并且只有那些通常被认为是逻辑真理的句子,都由逻辑连接词的意义而确保为真。为了论证的需要,让我们假设这是可以做到的。如果一个群体或一个团体决定采用这样的规定作为指导他们使用L的语言约定,那么很自然地,可以将L中的逻辑真理说成是以约定为真的句子,从而是分析的。

无论如何,实证主义者就是这样认为的,并且,到目前为止,我们并没有对此提出什么反驳。然而,这并不是问题的结束。关于以下问题如何处理?(i)关于L中的什么句子是由约定而为真的这一知识,以及(ii)关于由这些真理所表达的命题的知识。关于(i),考虑L中的句子(3c),它跟汉语中的句子(3b)相对应。

3c.(x是一个有四条等边的长方形→x是一个有四条等边的长方形。)

要确定这个句子是由约定而为真的,我们可能进行如下推理:

P1.L中的所有具有(A→A)这一形式的句子都是被规定为真的,从而是由约定而为真的。

P2.(3c)是L中的一个具有这一形式的句子。

C.因而,句子(3c)是由约定而为真的。

对L中的其他逻辑真理也可以提出类似的论证。

关于这些论证没有什么不对的地方,它们每一个都假设了一些逻辑事实。每个论证都具有这样的形式:

P1.所有F都是G。(所有具有如此这般形式的句子都是真的。)

P2.n是一个F。(n是一个具有如此这般形式的句子。)

C.因而,n是G。(句子n是真的。)

为了使一个人看出这个论证的前提为其结论——L中的某个特定句子是真的——提供了辩护,他必须看出,如果所有的F都是G,并且n是一个F,那么n是G(9)。这一知识并不是通过关于L的任何一个规定而得到解释的;相反,它是在这一过程中被预设了的,即使用关于这些规定的知识来得到关于L中的某一个句子为真的知识。相应地,尽管(3c)可以被认为是L中的一个由约定而为真的句子,并且尽管我们可以得到这一知识,即它是通过学习L中的语言约定,我们只有在这种情况下才可以这么做,即当我们有关于具有这种形式的逻辑真理所表达的命题之为真的先天知识:如果所有的F都是G,并且n是一个F,那么n是G。这正是那种逻辑实证主义者要解释的、关于必然真理的真正的先天知识。我们所看到的是,诉诸关于L的语言约定,他们并未能成功地做到这一点。

关于汉语中为逻辑真理的句子,以及它们所表达的命题,我们可以得出同样的结论。唯一的不同之处是,实证主义者变得更加难以证明他们的观点了。当通过规定在这个新的语言L中引入逻辑常项的时候,我可以自由地使用先前已经得到理解的汉语中的表达式来表达这一规定,包括像每个这样的逻辑词项。然而,如果我们要想象,汉语中所有的逻辑词项都是通过规定来获得它们的意义的,我们就不大清楚这样的规定如何能够被表达出来。这样一来,理解在什么意义上汉语中的逻辑真理可以通过约定而为真,就更加困难了。

可能最后这个困难并不是难以克服的。例如,说话者可能有某些信念和意图,是独立于任何在语言中表达它们的能力的。甚至可能是,这些独立于语言的信念和意图,是关于表达式的使用,以及说话者想要赋予给它们的意义的。可能的一种情况是,这些信念和意图具有赋予意义的规定所具有的效果,尽管它们不是在语言中公开地表达出来的。如果是这样的话,那么有人可能辩论说,例如,逻辑词是通过这样的未明确表述的规定而获得它们的意义的。在这种情况下,可以得出,汉语以及其他语言中的逻辑真理,在某种衍生意义上说是通过约定而为真的。

然而,就算这是真的,说话者关于某一句子为真(或通过规定而为真)的知识,似乎仍然预设了在先的、关于逻辑事实的先天知识——例如,关于某些由逻辑地为真的句子所表达的(必然为真的)命题的先天知识。虽然这正是实证主义者所试图解释的那种知识,但很难看出他们的计划如何能够成功。以对我们的例示性问题Q1和Q2的答案为例,我们看到,尽管实证主义者关于这一点是正确的,即认为关于意义的知识可能在对Q1的回答中扮演重要的角色,他们并没有成功地表明,这样的知识自身足以回答Q1(而不诉诸关于逻辑事实的先天知识);他们也没有能够表明,它对于回答Q2有什么用处。

基于以上这些原因,实证主义者试图用分析性和语言约定来解释先天知识的计划,并未获得成功。然而,尽管有蒯因在“以约定而成的真理”中的论证,这一点并没有得到广泛的认识,直到多年后他在“经验论的两个教条”中重新论述了分析性的问题。这一次,通过抓住实证主义者的核心学说——关于意义的经验主义标准——所面临的困难,那篇文章几乎向每一个人表明了,在实证主义哲学理论的核心有着难以克服的困难。

(1) 艾耶尔,Language,Truth,and Logic(New York:Dover, 1952;这是1946年第2版的重印版本)。

(2) 一般而言,在句子和陈述之间的关系上,实证主义者倾向于闪烁其词。一方面,他们并不想简单地将两者等同,毕竟,两个人可以通过说出两个不同的句子,来表达同一个陈述。另一方面,他们也不想说陈述跟用来表达它们的句子是不一样的。总体上说,实证主义者倾向于满足于看到这一点,正如陈述是通过句子来做出的,陈述自身也是一样,当它被做出的时候,跟一个在某种方式上被使用的句子也没有什么两样。这里的一个困难是,关于这样的实体,一个在某种方式上被使用的句子,如果它跟一个句子本身不一样的话,那么关于它是什么并不是很清楚。关于其他的困难,参见Richard Cartwright,“Propositions”,in Analytical Philosophy,1st series,edited by R. J. Butler(Oxford:Basil Blackwell, 1962),第81—103页。在我关于实证主义的讨论中,我大体上忽略这些困难——除了当关于句子和陈述(命题)的区分对于论证来说有至关重要的影响的情况。

(3) 参见《语言、真理和逻辑》的第四章,这一章很适当地题为“先天”。

(4) Language, Truth, and Logic第72页。粗体是我的强调。

(5) Languagek, Truth, and Logic第77页。粗体是我的强调。

(6) Saul Kripke,Naming and Necessity(Cambridge,MA:Harvard University Press, 1980);原初发表于Donald Davidson and Gilbert Harman,eds.,Semantics of Natural Language(Dordrecht:Reidel, 1972)。

(7) Quine,“Two Dogmas of Empiricism”,Philosophical Review 6(1951);重印于Quine,From a Logical Point of View(Cambridge,MA:Harvard University Press, 1953)。

(8) Quine,“Truth by Convention”,首次发表于O. H. Lee,ed.,Philosophical Essays for A.N. Whitehead(New York:Longmans, 1936);重印于H. Feigl and W. Sellars,eds.,Readings in Philosophical Analysis(New York:Appleton, 1949);以及Benacerraf and Putnam,eds.,Readings in the Philosophy of Mathematics(En-glewood,NJ:Prentice Hall, 1964);以及Quine,The Ways of Paradox(New York:Random House, 1966)。

(9) 当然,这里的要点并不是说,为了得出那个结论,他需要加上这个断言作为一个附加的前提,即如果所有的F都是G,并且n是一个F,那么n是G。(我们从刘易斯·卡罗尔[Lewis Carroll]那里知道不是这样。)这里的要点是,(i)如果他是基于知道这些前提来知道其结论的,那么他必须认识到,这个论证为其结论提供了辩护,并且认识到(ii)这相当于知道,如果所有的F都是G,并且n是一个F,那么n是G。