第九章 《逻辑哲学论》的形而上学

本章概要

1.与罗素的对比

两人原子主义体系在结构上的相似与差异

关于形而上学简单物的不同哲学动机和不同构想

维特根斯坦在尝试阐明必然存在形而上学简单对象上的失败

2.维特根斯坦的逻辑化版本的形而上学原子论

与传统(物理的)原子论的类比

作为所有变化和所有可能性之根源的形而上学简单物的组合与重组

3.形而上学简单物的隐藏性

对象没有性质,它们制造性质

4.原子句和原子事实的逻辑独立性

对形而上学简单物隐藏性的影响

与罗素的对比

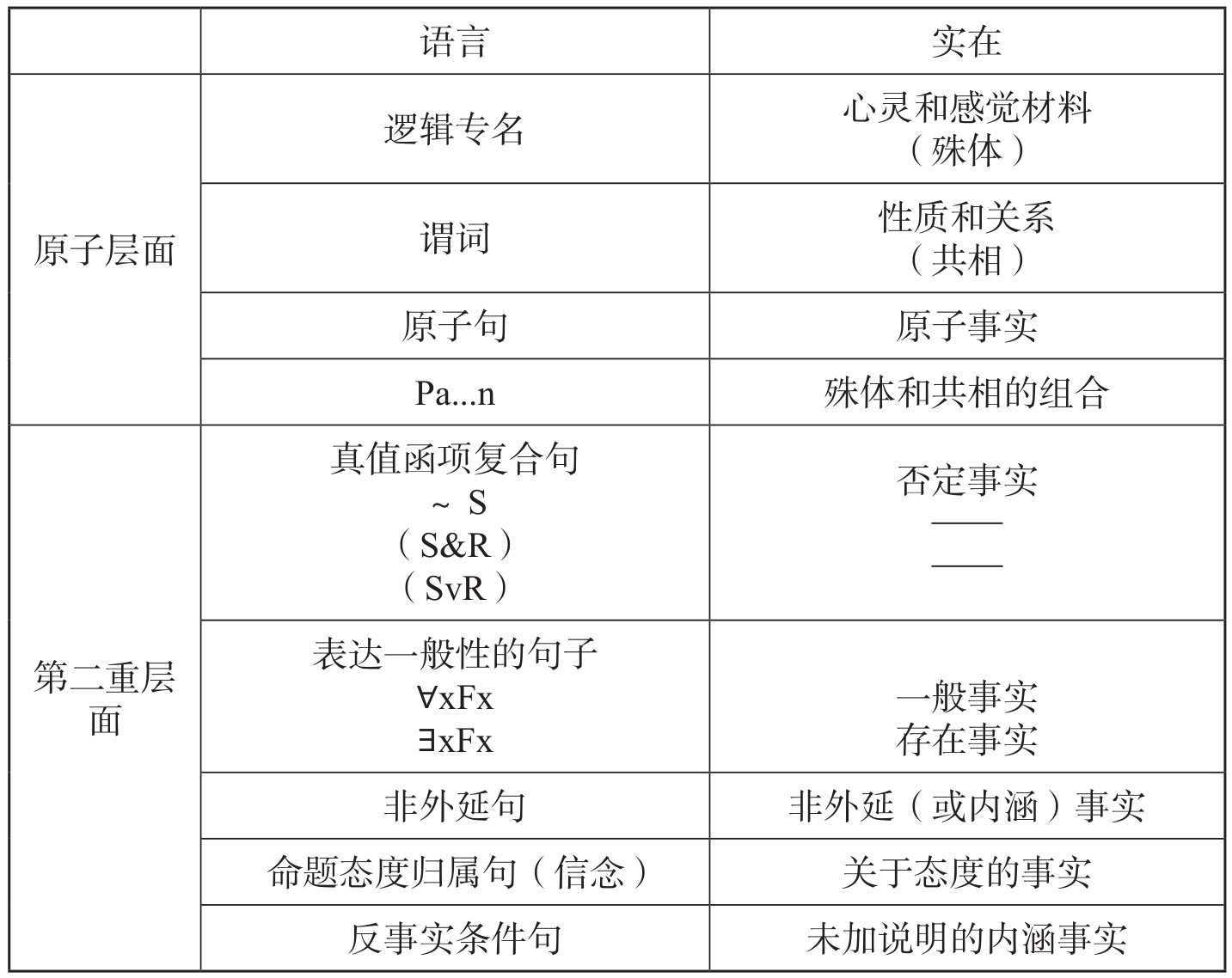

现在我们转向维特根斯坦对逻辑原子主义令人称道的发展。一般而言,所有的原子主义观点都可以被视作具有一种双重结构。第一重结构,或曰原子层面,由关于原子事实和组成这些事实的形而上学简单物的诸种原则组成;此外还包括关于实在的简单成分和语言的基本要素——原子句以及那些组成原子句的语言上的简单表达式——之间关系的诸种理论。第二重结构则由如下一些原则组成:它们是关于非原子句的,也关涉这些句子与原子句以及非语言上的实在之间的关系。

我们看到,对罗素而言,构成实在的基本的形而上学简单物的是心灵和感觉材料,再加上这些要素的性质及其相互之间的关系。我们可以把罗素的观点用图示表达如下:

罗素的逻辑原子主义的精要在于,所有的经验性实在和所有能够被有意义地说出的东西,都可以被整合在这个框架之下。

维特根斯坦的逻辑原子主义版本具有同样的双重结构,而且同样强调语言和世界之间的平行关系。然而,他体系的内容最终还是与罗素的非常不同。尽管罗素认为感觉材料和心灵是基本的形而上学简单物(被逻辑专名所命名),维氏却并没有做出这种断言,而且他似乎认为真正的形而上学简单物是一种与之非常不同的对象。尽管罗素认为,存在着与特定的逻辑上复杂的复合句相应的否定事实和一般事实,维氏却不这么想。相反,他认为所有复合句的真或假,可以仅仅依据关于原子事实的情况而加以解释。尽管罗素似乎要求非外延句和非外延事实的存在,维氏却认为所有有意义的句子都是原子句的真值函项复合句,并且所有的事实都是原子事实。

罗素和维氏的另一点基本不同,涉及激发两人体系的相异的哲学视野。对罗素来说,基本的形而上学简单物是心灵、感觉材料和柏拉图式的共相。他把这些东西当作基本的,这主要出自认识论上的动机。他认为,如果这些是实在的基本要素,那么我们就很有机会能够解释关于世界的知识是如何可能的。维氏则不认同罗素的经验主义的认识论动机;实际上,关于我们最后如何知道作为其系统其他部分之根基的基本原子陈述的真假,他所言甚少。他一度确实试图辩护自己对如下主张的承诺:必定存在着某种形而上学简单物,而它们被他假定为逻辑专名的指称。但这种辩护与罗素可能提出的辩护非常不同;维氏没有把自己的原子论建立在一种明确的认识论上的考量的基础上,而是似乎认为,那些原子主义论题产生自如下事实,即我们能够在语言中表现世界。但是,正如我们将要看到的那样,他所概述的动机是缺乏说服力的,而且,这最终无助于辩护他对原子主义形而上学(atomist metaphysics)的基本承诺。

《逻辑哲学论》中的相关段落如下(1):

2.02 对象是简单的。

2.0201 每一个关于某些复合物的陈述都可以分析为一个关于其构成成分的陈述和那些完全地描述了这些复合物的陈述。

2.021 诸对象构成了世界的实体。正因如此,它们不能是复合而成的。

2.0211 如果世界没有实体,那么任何一个命题是否有意义就要取决于某个其他命题是否是真的。

2.0212 这时,我们就不能(以真或假的方式)勾画关于世界的图像了。(2)

2.02告诉我们,存在着形而上学简单对象(维氏认为它们是逻辑专名的指称)。2.0201则是他对语言与世界间根本性的平行关系所做承诺的精炼陈述。既然简单句由谓词和逻辑专名组成,那么它们就报告了形而上学简单物之间所承载的关系;因此,那些谈论复合对象的句子自身也一定是复合的。既然所有的复合句最终说来要依据它们在逻辑上所依赖的原子句来加以解释,那么复合对象最终说来要依据那些关于组成它们的简单对象的句子来加以分析。2.021提示我们,这种分析的过程,从较多的复合性到较少的复合性的转变过程,必须要有一个终点——这个终点在形而上学简单对象中,在世界这一侧(同样也在逻辑专名和由逻辑专名组成的原子句中,在语言这一侧)。

目前为止,这些原则都只是未加论证地被断言出来。2.0211和2.0212则意图为最后一项主张提供论证——也就是下述这个主张:所有分解和分析的过程必须终结在形而上学简单物之中。准确地说,这个论证应当是什么样子,这一点并不清楚。然而,考虑到《逻辑哲学论》中的其他假设,人们可以做出有根据的猜想。依我所见,最可能的论证是这样的:(i)假设不存在形而上学简单物;(ii)那么语言中的简单要素——逻辑专名——就会指称复合对象;例如,逻辑专名n可能指称对象o,该对象由a、b、c以某种特定方式组成;(iii)在这种情况下,o是否存在,以及n是否指称某物,这些都依赖于a、b和c以必需的方式组合在一起这一点是否为真;(iv)因为n的意义不过就是它的指称,这就意味着,n是否有某种意义以及包含n的原子句是否具有某种意义,都将依赖于如下命题的真假:a、b和c以必需的方式组合在一起;(v)此外,如果不存在形而上学简单物,那么对于a、b、c来说,这个过程将重复下去——也就是说,a、b和c以所需的方式关联在一起是否有意义这一点,将依赖于更进一层命题的真假——如此以至无穷;(vi)对每一个名称和每一个原子句来说,这个过程都会重复;(vii)最终,这种结果会扩展到所有的逻辑复合句,因为(如我们将看到的那样)《逻辑哲学论》有这样的核心原则,即所有复合句的意义均依赖于原子句的意义;(viii)因此,如果没有形而上学简单对象,那么无论什么句子是否有意义这一点,都依赖于更进一层陈述的真值和有意义性,以此类推。既然维氏认为这种剧情是荒谬的,他便得出结论:形而上学简单对象确实必定存在。

上述论证中有两点值得注意。第一,其中充斥着关于语言的假设——也就是说,关于逻辑专名、原子句以及原子和非原子句之间的关系的假设。尽管维氏在《逻辑哲学论》随后的部分引入了这些假设,但它们本身既不是自明的,也未得到有说服力的独立辩护。因此,根据上述解释,这种对形而上学简单物的辩护依托于一种自身漏洞百出的语言学基础。第二,即使一个人信赖维氏的语言学假设,他也必须做更多工作来表明,由这些假设所产生的归谬法确实揭示了某种荒谬性——就像维氏想用它做的那样。有些或所有句子的意义需要依赖于更进一层命题(句子)(3)的真,这为何是荒谬的?

在对这个问题的回答中,至关重要之处是,澄清当一个人说句子P的意义依赖于另一个句子或命题Q的真时,他的意思究竟是什么。假设他的意思是,为了确定或知道P是有意义的,人们必须首先确定或知道Q是真的。根据这种解释,上述论证所说的就是,为了确定或知道一个句子是否有意义,人们必须首先确定或知道另一个句子是否既是真的又是有意义的,由此以至无穷。这确实是荒谬的,因为它导致如下的结论,即我们绝不会确定或知道任何一个句子是否有某种意义。

但这个论证并未证实这样的观点,即这种荒谬性(在维氏其他关于语言的假设面前)得自如下假定:不存在形而上学简单物;因为根据那种解释,步骤(iii)和(iv)并非得自步骤(ii)。为了看清这一点,请设想我使用语词这个(this)作为指涉我此刻坐着的椅子的逻辑专名。为了使得对该词的独特使用具有某种意义,我意图用它所指涉的那把椅子必须存在。现在设想我的椅子由这样一大群分子组成:它们以某种方式排布。既然我的椅子由如此排布的分子组成,那么为了我椅子的存在,以及为了我对这个一词的使用在此时此刻同时具备指称和某种意义,这些分子以正确的方式排布就是必要的。但为了知道这把椅子的存在,或者知道我的言说的意思是我所意图用它表示的意思,我并不需要知道上述这些事。

我们甚至可以设想一群根本没有任何关于分子结构观念的人,他们说着一种恰好具有维氏所设想的逻辑结构的语言L,在其中逻辑专名被限于指涉人群和他们所熟知的中等大小的对象。即使情况是这样的,即如果不是因为特定分子排布的存在这个事实,语言L中所有的名词、原子句和非原子句均不具有意义,说L语言的人也无需知道上述事宜,就可以知道他们的语词具有它们所应当具有的意义。《逻辑哲学论》式的对形而上学简单物的论证存在这样的缺陷,即没有排除如下可能性:我们的语言或许像语言L那样从未指涉任何形而上学简单物。因而它并未证明形而上学简单物的存在。

当然,人们可以修补上述论证,使得步骤(iii)和(iv)确实得自步骤(ii)。但是为了做到这点,人们将不得不规定,一个句子S的有意义性依赖于一个关于如此这般的事情的主张的真,这不过就是说情况是这样的:如果那个如此这般的事情不是事实,则S就不会是有意义的。但是,依据这种对依赖性的解释,我们从不存在形而上学简单物这个假设中所得出的结论就不再是荒谬的了。为什么情况不会是这样呢:对于任何一个句子S来说,如果事实不是如此这般,那么S就不会有意义;而如果另一个事实不是如此这般,那么这个事实就不会是这个事实,如此以至无穷?或许有某种合适的理由去认为这确实是不可能的,或荒谬的。但即便如此,维氏却没有给出这种理由。

那么,他就像罗素一样,既没有证明形而上学简单物的存在,也没有证明如果它们存在,则它们——也只有它们——可以是逻辑专名的指称。因此,我认为最好是把这些学说视作《逻辑哲学论》体系的基本假定,而不是视作维氏由其他更基本的假定所推导出的定理。在我看来,他对语言持有某种特定的设想,也对实在持有相应的设想。尽管这二者被优美地拼接在一起,但其中任何一方都不能单独地从另一方导出;而且没有任何一方可以从某个清楚可信或自明的起点开始得到证实。相反,这个体系将作为一个整体而被判定为是成功还是失败的。考虑到维氏的形而上学视野,这似乎是一种传统形而上学原子论的彻底的逻辑化版本。(4)

维特根斯坦的逻辑化版本的形而上学原子论

传统原子论认为,存在着某些简单的、不可分的、被称为“原子”的小物件,它们是宇宙中所有事物得以被建造出来所用的积木。宇宙中的所有变化都可以被认为是旧有原子组合的毁灭和取而代之的新组合的诞生。此外,尽管原子是所有改变的根源,但它们自身却是永恒和不变的。维氏接过这种传统图景并重塑了它。传统的原子论表述披着某种非常一般性的经验论假设的外衣,这些假设可能通过科学的不断进步而最终被确证、驳倒、部分地支持或架空。维氏的原子论版本却不属于这种类型。他的表述不可能被科学确证或驳倒,而是应当先于科学。除此之外,维氏所谈论的这种简单物不仅是所有改变的永恒不变的根源,也是所有概念的和逻辑的可能性的根源。正如所有的改变——所有时光流逝中的变迁——是不变的简单物组合和重组的结果一样,在人们可称之为逻辑空间的东西中,从一种可能事态到另一种可能事态的所有变迁,也不过就是同样的形而上学简单物组合在一起的那种变迁。

维氏在不同地方、以不同方式表达了这种想法。例如,从2.027、2.0271和2.0272中我们可以得到这样的想法:形而上学简单对象是所有变化的不变的根源。(5)

2.027 稳定的东西、存在的东西和对象是同一种东西。

(对象,稳定的东西和存在的东西,是一个东西而且是相同的东西。)

2.0271 对象是稳定的东西,持续存在的东西;而配置则是变动的东西,非持久的东西。

(对象是稳定和存在的东西;它们的排布则是变化和不稳定的东西。)

2.0272 诸对象的配置构成基本事态。

维氏还清楚地表述到,世界中的形而上学简单对象存在于这个世界所有可能的状态中,而且是所有逻辑可能性的根源。根据这种观点,说某物虽不是这样的,但却可以是这样的,就等于说基本对象虽然没有以某种特定方式组合在一起,但却可以这样组合。阐释这种观点的典型段落如下:

2 实际情况,事实,是诸基本事态的成立。

2.01 基本事态是诸对象(物件,物)的结合。

2.011 能成为基本事态的构成成分,这一点对于物来说具有本质的意义。

2.012 在逻辑中不存在任何偶然的东西:一个物,如果它能出现在一个基本事态之中,那么该基本事态的可能性便已经被预先断定在该物之中了。

2.0122 在其可以出现于所有可能的事态之中这种意义上,一个物是独立的。但是,这种形式的独立性是与基本事态的关联的一种形式,是一种非独立性……

2.0123 如果我知道了一个对象,那么我也知道了其在诸基本事态中出现的所有可能性。

2.0124 给出了所有对象,由此也就给出了所有可能的基本事态。

2.013 每一个物可以说都处于一个由诸可能的基本事态构成的空间之中……

2.014 对象包含了所有事态的可能性。

2.0141 一个对象在诸基本事态中出现的那种可能性是其形式。

2.0201 每一个关于某些复合物的陈述都可以分析为一个关于其构成成分的陈述和那些完全地描述了这些复合物的陈述。

2.021 诸对象构成了世界的实体。正因如此,它们不能是复合而成的。

2.022 显然,一个设想出来的世界,无论它被设想的与实际的世界有多么大的不同,它都必然与其具有某种共同的东西。这种共同的东西就是它们的形式。

2.023 这个稳定的形式恰恰是由对象构成的。

根据《逻辑哲学论》,简单对象是稳定和不变的。所有的可能性和变化都可以依据同样的简单对象的组合与重组来理解。正因为简单物是永恒的,并且在所有时间中都存在,所以它们的存在是必然的,并且它们存在于世界可以具有的所有可能的状态中。在《逻辑哲学论》里,所有可能性——逻辑空间中的所有变迁——都不过是同样的形而上学简单物组合在一起的那种变迁。但这些对象是什么样子的呢?根据我们目前所讲的,人们可能认为它们像是某种传统版本的原子论中所构想的那种小台球似的小物件。但这却不是维氏心中所想的。

形而上学简单物的隐藏性

在维氏看来,对象是简单的。它们无形无色,而且一般说来不具有我们在日常生活中遇到的那些中等大小的普通事物所示例的、为人熟知的性质。这些形而上学简单物不仅不具有这些为人熟知的性质,而且可以说,它们制造或构成这些性质。人们可以说,这些日常生活中为人熟知的性质只有在简单对象的配置里才“成立”。因此,我们没有任何方法来描述这些对象,尽管据说我们可以命名它们。

就这一点而言,在维氏写作《逻辑哲学论》期间所保存的笔记中有这样一条关于形状的富于启示性的评论:

假定我们看到一个圆形的斑点:这个圆形是它的性质吗?肯定不是。它似乎是一种结构“性质”。当我注意到一个斑点是圆形的时,在此难道我没有注意到一个无穷复杂的结构性质吗?(6)(7)

我认为这里的要点是,当我们说自己感知到的是圆的时,我们真正说出的是:那些组成它的形而上学简单对象彼此间具有某种特定的结构(在此是空间上的)关系。如果这是正确的话,那么这个如此这般的东西(The so and so)是圆形的这个句子的逻辑形式就是——或至少包含了——如下这种复合陈述:a以如此这般的方式与b相关联,b又以某种方式与c相关联,c又与d相关联……(以此类推)。在此“a”“b”“c”“d”均是对应形而上学简单物的逻辑专名,这些形而上学简单物构成了那个原初句子的主语所指称的复合物。这意味着所有关于环形的谈论,都可以被分析为关于一群简单物如何彼此相关的谈论。如果现在我们问这些形而上学简单物自身是否是圆的,那么这是无意义的。说某物是圆的,甚或说某物具有任何形状,这都预设了该物是复合物,其各部分彼此处于某些关系当中。既然根据定义,简单物没有部分,那么它们就没有形状。根据维氏的观点,形状是一种只出现于对象的组合这个层面上的性质;设想形而上学简单对象具有任何一种形状,是无意义的。

这一点不仅适用于形状,也适用于其他那些在日常生活中所遇到的、为人熟知的性质。无论何时,当我们说到某个具有其中一种性质的东西,我们所说的就是组成它的简单物以某种特定方式进行的排列。既然所有这些性质只出现于对象的组合这个层面上,把它们归属于简单物本身就是无意义的。从原则上说,我们可以用逻辑专名命名这些简单物,也可以谈论它们是如何被排布的,但我们不能说它们自身是什么样子。

形而上学简单物的隐藏性,以及我们在给出关于它们是什么样子的正面特征上的无能,这些对于维氏来说,并非我们这一方的任何一种可矫正的无知所带来的结果。相反,笼罩着它们的神秘性,对它们来说在某种意义上说是本质上的,这与《逻辑哲学论》的核心原则息息相关。

2.021 诸对象构成了世界的实体。正因如此,它们不能是复合而成的。

2.0231 世界的实体只能决定一种形式,而不能决定任何实质性质。因为后者只有通过命题才被表现出来——只有通过对象的配置才被构建出来。

(世界的实体只能决定一种形式,而不能决定任何物理性质。因为物理性质只有通过命题才被表现出来——只有通过产生它们的对象的排布才被表现出来。)

2.0232 顺便说一下:对象是没有颜色的。

2.0233 具有相同的逻辑形式的两个对象彼此间的区别仅仅在于:它们是不同的(这里我们不考虑它们的外在性质)。

上述引文中的第一段将对象等同于世界的实体。第二段则告诉我们,世界的实体——形而上学简单对象——只能决定形式;也即它们只具有进入不同配置的可能性。当维氏说它们不决定“物理性质”的时候,我认为他的意思是说,它们自身并不呈现或具有形状或颜色这样的特定性质,而对象自身也不决定究竟是哪些事物实际上示例这些性质。相反,我们被告知,这些性质只通过命题被表现出来,而且它们在对象的“配置”中形成。换言之,这些性质可以依据简单物之间的关系而加以分析。在第三段中我们得到了一个例子。诸种颜色是维氏所谈论的“物理性质”。由于具有某种颜色——比如红——只不过是由处于某种配置中的简单物所构成的事项,因此简单物自身不可能具有某种颜色。所以,我们被告知它们是无色的。最后,在第四段中我们被告知,拥有相同逻辑形式的两个形而上学简单物——即这二者具有与其他对象组合的同样的可能性——不具有任何可以将它们区分开的内在性质。它们可能具有不同的外在或关系性质;它们可能事实上碰巧与不同对象组合在一起,并由此具有不同的关系性质。然而,除此之外,不存在内在性质可以将二者区分开来。它们中的一个,a,仅仅具有这种性质:与b不等同;而另一个,b,仅仅具有这种性质:与a不等同。

鉴于这一点,显而易见,维氏认为我们可以说的关于简单对象的唯一的事情,就是它们是如何组合的。他在3.221中明确地得出了这条结论:

3.221 我只能命名对象。符号代表它们。我只能谈论它们,我不能言说它们。一个命题只能说一个物是如何的,而不能说它是什么。

(对象只能被命名。符号是它们的代表。我只能谈论它们:我不能在语词中言说它们。命题只能说事物是如何的,而不能说它们是什么。)

尽管我们不能说形而上学简单物是怎样的,可我们应当可以阐明它们是如何组合的。但是,有这样一个真正的问题:即使在这方面我们又能取得多大的成功呢?《逻辑哲学论》的其他原则,对我们可以理智地做出的关于形而上学简单对象的理性陈述,有着严格的限定。这些原则通向《逻辑哲学论》的核心,并且涉及必然性和可能性的本质。

原子句和原子事实的逻辑独立性

在维氏的文本中有多处关于必然性和可能性相关原则的表达。在6.375中我们被告知,唯一的必然性就是逻辑的必然性,而唯一的可能性就是逻辑的可能性。在5.13、5.131和4.1211中我们被告知,只要诸命题彼此间处于某种逻辑关系中,那就是由于它们的结构(因此可以通过一种揭示其逻辑形式的分析而被显示出来)。

5.13 一个命题的真得自于其他命题的真,我们从这些命题的结构中就能看出这点。

5.131 如果一个命题的真得自于其他命题的真,那么这点通过这些命题的形式、彼此所处的关系而表达自身……

4.1211 ……如果两个命题彼此矛盾,则它们的结构就显示了这点;同样,如果一个命题得自于另一个命题,则它们的结构也显示了这点,等等。

从这些观点可以得出的两个推论是:(i)一个原子句绝不会是另一个原子句的必然的后承——也就是说,一个原子句的真绝不会必然得自另一个原子句的真;(ii)诸原子句彼此间绝不会是不相容的。第一个推论在5.134中有清晰的表述:

5.134 从一个基本命题不能推导出其他任何一个基本命题。

(一个基本命题不可能从另一个基本命题中得出。)

第二个推论的明晰表述则在6.3751中:

6.3751 ……显然,两个基本命题的逻辑积既不能是同语反复式也不能是矛盾式。

基本命题(基本句子)就是原子命题(原子句)。(8)两个命题的逻辑积是它们的合取。如果两个原子命题的合取不会是矛盾式,那么这两个命题不会是不相容的。

这些推论背后的想法是很清楚的。如果一个原子命题Ha逻辑上蕴涵——或逻辑上不相容于——原子命题Gb,那么这二者间的逻辑关系不会是这两个命题间的结构关系,而是关于它们的素材(subject matter)或内容的。这是因为逻辑自身不包含任何独特的素材。相反,不同句子间的逻辑关系总是纯粹形式上的;对于维氏来说,这些关系总是可以通过对句子结构的考察而被发现。

既然逻辑自身不含有任何素材,那么人们也就不可能发现哪些原子句为真,哪些为假。逻辑的一项核心任务就是找出这样的句子——逻辑真理或重言式——无论真值被如何赋予诸原子句,它们总是被担保为真;另一项任务是找出这样的句子——矛盾式——无论真值被如何赋予诸原子句,它们总被担保为假。与这些任务相关的是,逻辑告诉我们,何时一个或一组句子的真保证了另一个句子的真(无论哪些原子句为真或为假),以及何时一组句子不可能同时为真。如果将《逻辑哲学论》的原则——所有的必然性都是逻辑的必然性,而所有的不可能性都是逻辑的不可能性——加入上述关于逻辑的设想中,那么人们就会得出如下结论:所有必然真理都是一种逻辑真理,或曰重言式,而所有必然假也都是一种逻辑假,或曰矛盾式。人们同样可以得出结论:如果一个命题的真必然蕴涵另一个命题的真或假,那么后一个命题要么是前一个命题的逻辑后承,要么与前一个命题在逻辑上不相容。

此时假设维氏是正确的:如果p和q是原子命题,那么p的真或假总是相容于q的真或假;二者可能同时为真或同时为假,或其中之一为真而另一为假。简言之,二者是相互独立的。因为《逻辑哲学论》在原子命题和原子事实之间设置了一种平行关系,所以我们可以将同样的结论推广到原子事实上。因此,在5.134中我们被告知一个基本命题绝不会从另一个基本命题逻辑地推导出之后,在5.135中我们又被告知“绝对不可能从任何一个事态的存在推导出另一个与之完全不同的事态的存在”。(9)同样,在2.061和2.062中我们得到下述评论:

2.061 基本事实彼此独立。

2.062 从一个基本事实的存在或者不存在不能推导出另一个基本事实的存在或者不存在。

这些关于原子句和原子事实相互独立的原则可以被用于揭示哪些原子句真正谈论了形而上学简单物,而哪些原子事实是真正可能的。在6.3751中维氏给出这样一个可供使用的论证的实例:

6.3751 比如,两种颜色同时出现于视野中的一个位置,这是不可能的,而且从逻辑上说就是不可能的,因为颜色的逻辑结构就排除了这样的事情。

[显然,两个基本命题的逻辑积既不能是同语反复式也不能是矛盾式。视野中的一个点在同一时间具有两种不同的颜色,这个断言是一个矛盾式。](10)

从这些评论中可以得出,不存在这样一个有意义的原子句a是红色的,它谈论了某个独特的红色对象。因为如果存在这样的原子句,那么它的真就不相容于另一个原子句a是绿色的。因此,这些句子——a是红色的和a是绿色的——不可能是原子句。同理,不存在“a是红色的”这样可能的基本事态(11),因为这个事态不会独立于“a是绿色的”这个可能的事态。

现在,这似乎是令人惊讶的,因为我们已经确定,根据维氏的观点对象不可能具有颜色甚或其他任何物理性质。然而,问题的要点还远不止这些。例如,请考虑这样一些合理的陈述:

1a.a在b的右侧。

b.b在a的右侧。

c.a在a的右侧。

2a.a比b重。

b.b比a重。

c.a比a重。

3a.a距离b恰有两英尺远。

b.a距离b恰有一英尺远。

c.a距离a恰有一英尺远。

4a.a紧挨着b。

b.b紧挨着a。

在每种情形下,(a)和(b)都不是相互独立的。在前三种情形下,它们彼此是不相容的——换言之,二者不可能同时为真。在第四种情形中它们彼此是对方的必然后承——如果其中一个为真,那么另一个必为真。同样,在前三种情形下句子(c)都必然为假。这些考察和《逻辑哲学论》关于原子命题的原则共同蕴涵了这样的结论,即每个例子中的句子都不是原子句。既然在每个例子中我们都有充分的理由认为,如果其中一个是原子句则所有的就都是原子句,那么从它们不是逻辑上相互独立的这个事实可以得出,它们中没有一个有资格成为《逻辑哲学论》所设定的意义上的原子句或原子命题。此外,我们实际上可以为所有涉及空间关系、时间关系、度量关系或相对的大小程度关系的陈述构造出同样的论证。由此可以得出,这种类型的陈述不可能是《逻辑哲学论》所假定的那种原子命题。这意味着原子命题不可能将日常性质归属给形而上学简单物,也不可能将为人熟知的空间、时间、度量、程度等关系归属给这些简单对象。

这几乎没有为我们留下空间去想象原子命题究竟可以说什么。这诚然是一个不可思议的结论。根据维氏的观点,原子句是所有意义得以被建造出来所需的积木。但如果这个原则是正确的,我们几乎不可能设想任何原子句,或它们可能具有的任何独特内容。最终,维氏似乎不得不说,我们关于世界的所有谈论应当被还原为关于简单对象的谈论,但这些对象不具有任何性质,不能以任何我们可以想象的方式进行组合,但却能以我们无法解释或理解的方式组合。我们确实很难理解这究竟意味着什么,更别说人们为什么要相信这些了。我认为,平心而论几乎不会有哲学家真正相信它。维氏关于形而上学简单物以及它们如何组合以形成原子事实的观点,处于《逻辑哲学论》最黑暗和最难以置信的方面。但是,《逻辑哲学论》的其他一些方面倒是更为有趣和有影响力。尤其重要的是关于如下这些事项的原则:意义的本质、逻辑的本质、必然性和可能性的观念等;此外还有维氏关于逻辑复合句与原子句之间关系的原则。这些将是我们在下一章会考察的方面。

(1) Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, translated by C. K. Ogden (Mineola, NY: Dover, 1999); originally published in English in 1922 by Routledge.

(2) 译者注:本书中,所有原作者未加括号的《逻辑哲学论》引文,无论其英译本引自奥格登还是佩尔斯、麦吉尼斯译本,其中文译文均引自韩林合译《逻辑哲学论》,商务印书馆2013年版;括号中的引文则由译者译出。以下不再一一赘述。参阅原作者在本章中228页的脚注①。

(3) 这种论证的其中一个问题在于,它利用了某种在句子和命题之间区分上的草率。既然对于维氏来说这是一项棘手的话题,而且这种论证可以在不讨论上述区分的情况下被解开,我在此便不涉足此问题。

(4) 这个要点在罗伯特·富格林(Robert Fogelin)的《维特根斯坦》(Wittgenstein,London and NewYork:Routledge, 1987)一书的第二版中被加以强调。

(5) Wittgenstein,Tractatus,奥格登(Ogden)译。括号中的材料出自大卫·弗朗西斯·佩尔斯(David Francis Pears)和布雷恩·麦吉尼斯(Brain McGuinness)的另一个译本(London:Routledge, 1974)。在下文中,除了另外的标注,未加括号的材料均出自奥格登译本;皮尔斯和麦吉尼斯的译本则会出现在括号中。

(6) Wittgenstein,Notebooks 1914—1916(Oxford:Basil Blackwell,1961),p. 18.

(7) 译者注:译文引自韩林合译《战时笔记(1914—1917)》,商务印书馆2013年版。脚注中原著者标明的页码为第18页,经查证后应为第65页。

(8) 笼统地讲,在《逻辑哲学论》中一个命题就是一个句子加上它自己的释义。

(9) 奥格登译本。

(10) 这是在奥格登译本中维氏自己所加的括号。

(11) 译者注:在此“可能的基本事态”原文为“possible atomic state of affairs”,这也是这种用法在本书中唯一一次出现。作者或许并没有严格区分“可能的基本事实”(possible atomic facts)和“基本事态”这两个概念。在此使用“possible atomic facts”似乎更为合适。