1

2

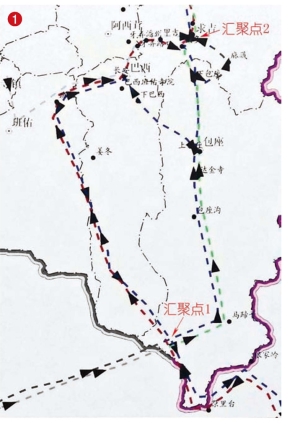

重走长征路. 红四方面军

-

2.1目录

-

2.2开篇 自驾重走红四方面军长征路

-

2.3第001站 万源市

-

2.4第002站 王坪村

-

2.5第003站 通江县城

-

2.6第004站 巴中市

-

2.7第005站 阆中市

-

2.8第006站 苍溪红军渡

-

2.9第007站 江油市

-

2.10第008站 禹里镇

-

2.11第009站 墩上乡

-

2.12第010站 土门镇

-

2.13第011站 茂县县城

-

2.14第012站 汶川县城

-

2.15第013站 理 县

-

2.16第014站 卓克基

-

2.17第015站 两河口

-

2.18第016站 猛固桥、马鞍桥

-

2.19第017站 小金县城

-

2.20第018站 达维镇

-

2.21第019站 夹金山

-

2.22第020站 硗碛镇

-

2.23第021站 宝兴县城

-

2.24第022站 芦山县城

-

2.25第023站 双石镇

-

2.26第024站 蒙顶山

-

2.27第025站 荥经县

-

2.28第026站 天全县

-

2.29第027站 程家窝村

-

2.30第028站 泸定县城

-

2.31第029站 道孚县城

-

2.32第030站 炉霍县城

-

2.33第031站 甘孜县城

-

2.34第032站 新龙县

-

2.35第033站 班玛县

-

2.36第034站 阿坝县

-

2.37第035站 丹巴县城

-

2.38第036站 金川县城

-

2.39第037站 卓木碉

-

2.40第038站 马尔康县城

-

2.41第039站 达古雪山

-

2.42第040站 黑水县城

-

2.43第041站 沙窝寨

-

2.44第042站 索花村

-

2.45第043站 松潘古城

-

2.46第044站 川主寺

-

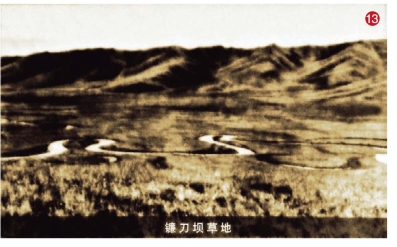

2.47第045站 日干乔

-

2.48第046站 班 佑

-

2.49第047站 巴西乡

-

2.50第048站 牙弄村

-

2.51第049站 钦多路口

-

2.52第050站 包 座

-

2.53第051站 求吉乡

-

2.54第052站 高吉村

-

2.55第053站 茨日那村

-

2.56第054站 腊子口

-

2.57第055站 哈达铺

-

2.58第056站 三十里铺村

-

2.59第057站 鸳鸯镇

-

2.60第058站 榜罗镇

-

2.61第059站 通渭县城

-

2.62第060站 大墩梁

-

2.63第061站 会宁城

-

2.64附 篇 七里坪乡

-

2.65后记