-

1.1第一编 导 论

-

1.1.1第一章 法理学的研究对象、性质和历史

-

1.1.1.1第一节 法学与法理学

-

1.1.1.1.1一、法学的概念和品格

-

1.1.1.1.2二、法理学的性质与沿革

-

1.1.1.1.3三、学习研究法理学的重要意义

-

1.1.1.1.4四、法理学的课程体系

-

1.1.1.2第二节 法理学史纲

-

1.1.1.2.1一、古代法理学思想

-

1.1.1.2.2二、近代的法理学

-

1.1.1.2.3三、西方现代法理学

-

1.1.1.3第三节 马克思主义法理学

-

1.1.1.3.1一、马克思主义法理学的创立

-

1.1.1.3.2二、马克思主义法理学的发展

-

1.1.1.3.3三、列宁对马克思主义法理学的丰富与创新

-

1.1.1.3.4四、马克思主义法理学的主要内容

-

1.1.1.3.5五、马克思主义法理学的重大意义

-

1.1.2第二章 马克思主义法学中国化的最新成果

-

1.1.2.1第一节 社会主义法治理念

-

1.1.2.1.1一、社会主义法治理念的科学内涵

-

1.1.2.1.2二、社会主义法治理念的基本构成

-

1.1.2.1.3三、社会主义法治的理论渊源

-

1.1.2.1.4四、社会主义法治理念的根本特征

-

1.1.2.1.5五、社会主义法治理念的重大意义

-

1.1.2.2第二节 党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一

-

1.1.2.2.1一、治国方略根本原则的历史考察

-

1.1.2.2.2二、“三者统一”是我国民主法治的科学总结

-

1.1.2.2.3三、“三者统一”的辩证关系

-

1.1.2.3第三节 尊重与保障人权

-

1.1.2.3.1一、人权属性上的突破

-

1.1.2.3.2二、人权主体上的突破

-

1.1.2.3.3三、人权内容上的突破

-

1.1.2.3.4四、人权实现上的突破

-

1.1.2.4第四节 创新社会管理与法治的保障

-

1.1.2.4.1一、创新社会管理与法治理念的更新

-

1.1.2.4.2二、创新社会管理与法的功能的发挥

-

1.1.2.4.3三、创新社会管理与法治价值的实现

-

1.1.3第三章 法学方法论

-

1.1.3.1第一节 法学方法概述

-

1.1.3.1.1一、法学方法的含义

-

1.1.3.1.2二、法学方法的作用

-

1.1.3.1.3三、法学方法应当坚持的基本原则

-

1.1.3.1.4四、法学基本方法

-

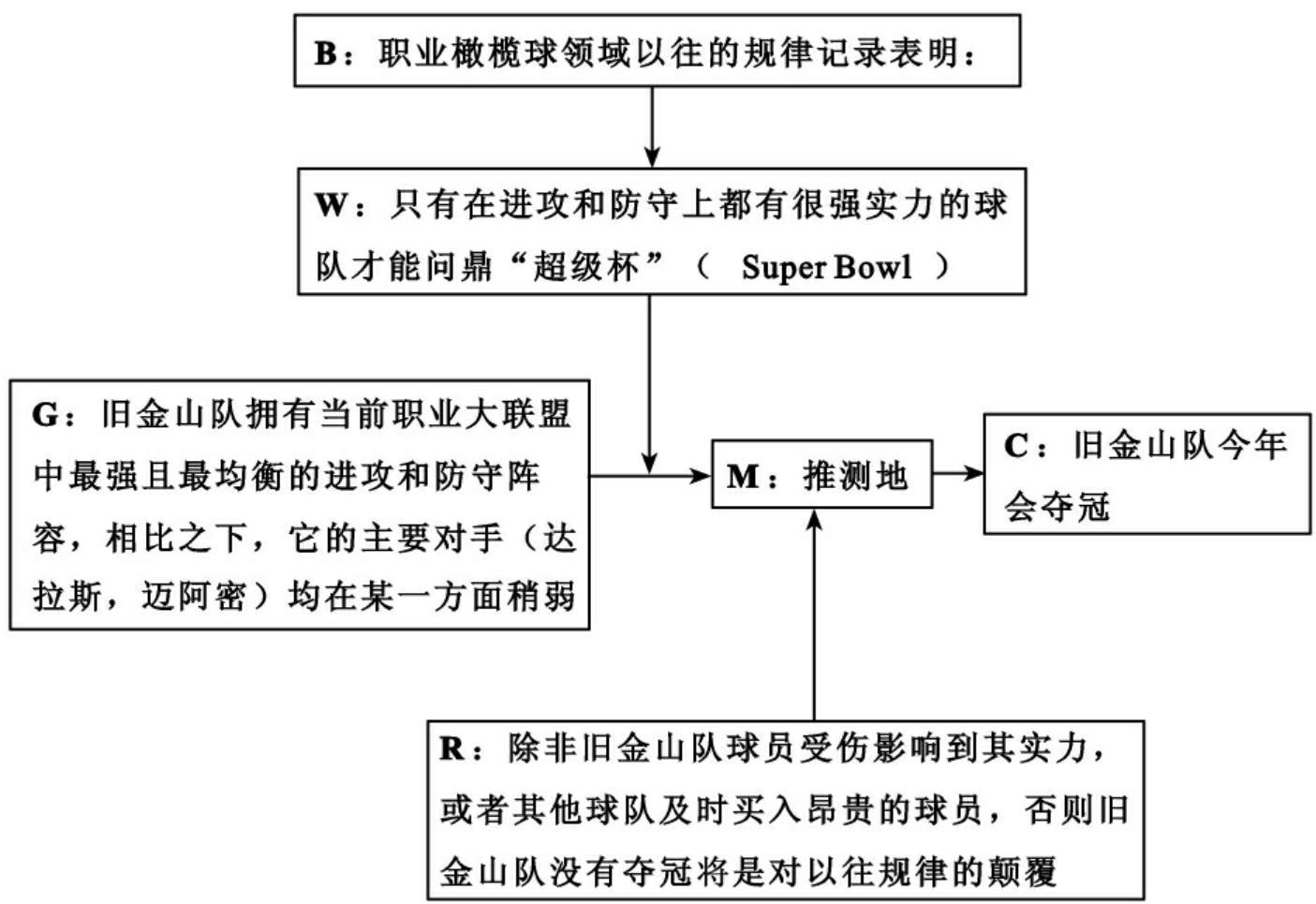

1.1.3.2第二节 法律推理

-

1.1.3.2.1一、法律推理概述

-

1.1.3.2.2二、形式推理

-

1.1.3.2.3三、辩证推理

-

1.1.3.3第三节 法律论证

-

1.1.3.3.1一、法律论证的含义与作用

-

1.1.3.3.2二、法律论证的理论模型

-

1.1.3.3.3三、法律论证的方法

-

1.1.3.3.4四、法律论证的基本要求

-

1.2第二编 本 体 论

-

1.2.1第四章 法的本质

-

1.2.1.1第一节 法的词源与词义

-

1.2.1.1.1一、“法”的中文词源

-

1.2.1.1.2二、“法”的西文词源

-

1.2.1.1.3三、现代汉语中的法的词义

-

1.2.1.2第二节 法的本质

-

1.2.1.2.1一、中国古代礼法传统观念与法的本质

-

1.2.1.2.2二、西方主要法学流派对法的本质的认识

-

1.2.1.2.3三、当代中国法理学对法的本质问题的认识

-

1.2.1.3第三节 法的基本特征

-

1.2.1.3.1一、法是通过调整人们的行为调整社会关系的社会规范

-

1.2.1.3.2二、法是出自国家的社会规范

-

1.2.1.3.3三、法是规定人们权利义务的社会规范

-

1.2.1.3.4四、法是由国家强制力保证实施的社会规范

-

1.2.1.4第四节 法的分类

-

1.2.1.4.1一、法的一般分类

-

1.2.1.4.2二、法的特殊分类

-

1.2.2第五章 法的本原

-

1.2.2.1第一节 法的本原的重要性

-

1.2.2.1.1一、对法的本原的不同态度

-

1.2.2.1.2二、正确认识法的本原的重大意义

-

1.2.2.2第二节 经济基础——法的本原

-

1.2.2.2.1一、法根源于一定的经济基础

-

1.2.2.2.2二、法决定于一定的经济基础

-

1.2.2.2.3三、法服务于经济基础

-

1.2.2.3第三节 法与商品经济、市场经济关系的历史发展

-

1.2.2.3.1一、商品交换与法的产生

-

1.2.2.3.2二、商品经济与法的发展

-

1.2.2.3.3三、市场经济与法律体系的形成

-

1.2.2.4第四节 法在建立与完善社会主义市场经济体制中的作用

-

1.2.2.4.1一、法在宏观调控中的作用

-

1.2.2.4.2二、法在规范微观经济行为中的作用

-

1.2.3第六章 法的要素

-

1.2.3.1第一节 法的要素释义

-

1.2.3.1.1一、法的要素的定义与形成

-

1.2.3.1.2二、法的要素的学说与分类

-

1.2.3.2第二节 法律概念

-

1.2.3.2.1一、法律概念释义

-

1.2.3.2.2二、法律概念的分类

-

1.2.3.2.3三、法律概念的特征与要求

-

1.2.3.3第三节 法律规则

-

1.2.3.3.1一、法律规则释义

-

1.2.3.3.2二、法律规则的结构

-

1.2.3.3.3三、法律规则的分类

-

1.2.3.4第四节 法律原则

-

1.2.3.4.1一、法律原则释义

-

1.2.3.4.2二、法律原则与法律规则的区别

-

1.2.3.4.3三、法律原则的分类

-

1.2.3.4.4四、法律原则的形式与适用

-

1.2.3.5第五节 技术性事项

-

1.2.3.5.1一、法律技术性事项的由来

-

1.2.3.5.2二、法律技术性事项的类别

-

1.3第三编 发 展 论

-

1.3.1第七章 法律发展概论

-

1.3.1.1第一节 法律发展的概念与特征

-

1.3.1.1.1一、法律发展的概念

-

1.3.1.1.2二、法律发展的特征

-

1.3.1.2第二节 法律发展的过程

-

1.3.1.2.1一、法律发展过程的种种解说

-

1.3.1.2.2二、当代中国法理学对法律发展过程的阐释

-

1.3.1.3第三节 法律发展的依据

-

1.3.1.3.1一、外部因素

-

1.3.1.3.2二、内部因素

-

1.3.2第八章 法律的起源与演进

-

1.3.2.1第一节 法律的起源

-

1.3.2.1.1一、法律是人类社会发展到一定阶段的产物

-

1.3.2.1.2二、法律起源的一般规律

-

1.3.2.2第二节 法律的演进

-

1.3.2.2.1一、奴隶制法

-

1.3.2.2.2二、封建制法

-

1.3.2.2.3三、资本主义法

-

1.3.2.2.4四、社会主义法

-

1.3.2.3第三节 法律的现代化与全球化

-

1.3.2.3.1一、法律的现代化

-

1.3.2.3.2二、法律的全球化

-

1.3.2.3.3三、中国法律的现代化与全球化

-

1.3.3第九章 法律发展的路径

-

1.3.3.1第一节 法律继承

-

1.3.3.1.1一、法律继承的含义

-

1.3.3.1.2二、法律继承的内容

-

1.3.3.1.3三、法律继承的依据

-

1.3.3.2第二节 法律移植

-

1.3.3.2.1一、法律移植的含义与依据

-

1.3.3.2.2二、法律移植的原则与方法

-

1.3.3.3第三节 法律改革

-

1.3.3.3.1一、法律改革的基本依据

-

1.3.3.3.2二、法律改革的主要原则

-

1.3.3.3.3三、法律改革的基本内容

-

1.3.3.4第四节 法律革命

-

1.3.3.4.1一、法律革命的含义与本质

-

1.3.3.4.2二、中国的法律革命

-

1.4第四编 运 行 论

-

1.4.1第十章 立法

-

1.4.1.1第一节 立法概述

-

1.4.1.1.1一、立法的由来

-

1.4.1.1.2二、立法的概念与特征

-

1.4.1.1.3三、立法的形式和分类

-

1.4.1.2第二节 立法的基本原则

-

1.4.1.2.1一、合法性原则

-

1.4.1.2.2二、民主性原则

-

1.4.1.2.3三、实效性原则

-

1.4.1.3第三节 立法体制

-

1.4.1.3.1一、立法体制的概念和类型

-

1.4.1.3.2二、我国现行的立法程序

-

1.4.1.3.3三、我国的法律冲突与解决

-

1.4.1.4第四节 中国特色社会主义法律体系的基本框架

-

1.4.1.4.1一、宪法及其相关法

-

1.4.1.4.2二、民商法

-

1.4.1.4.3三、行政法

-

1.4.1.4.4四、经济法

-

1.4.1.4.5五、社会法

-

1.4.1.4.6六、刑法

-

1.4.1.4.7七、诉讼与非诉讼程序法

-

1.4.2第十一章 执法

-

1.4.2.1第一节 执法的概念与原则

-

1.4.2.1.1一、法的实施与执法的概念

-

1.4.2.1.2二、执法的分类

-

1.4.2.2第二节 执法的原则

-

1.4.2.2.1一、合法性原则

-

1.4.2.2.2二、合理性原则

-

1.4.2.2.3三、效率原则

-

1.4.2.2.4四、应急性原则

-

1.4.2.3第三节 执法的体系

-

1.4.2.3.1一、政府的执法

-

1.4.2.3.2二、政府职能部门的执法

-

1.4.2.3.3三、法律、法规授权的社会组织的执法

-

1.4.2.3.4四、行政委托的社会组织的执法

-

1.4.2.4第四节 执法的基本要求与保障

-

1.4.2.4.1一、执法的基本要求

-

1.4.2.4.2二、执法的保障

-

1.4.3第十二章 司法

-

1.4.3.1第一节 司法的概念

-

1.4.3.1.1一、司法的含义

-

1.4.3.1.2二、司法的特征

-

1.4.3.1.3三、司法的功能与价值

-

1.4.3.2第二节 司法的过程

-

1.4.3.2.1一、启动

-

1.4.3.2.2二、审理

-

1.4.3.3第三节 当代中国司法体制及改革

-

1.4.3.3.1一、当代中国司法体制概况

-

1.4.3.3.2二、当代中国司法体制改革要点

-

1.4.4第十三章 守法

-

1.4.4.1第一节 守法的概念、要素

-

1.4.4.1.1一、守法的概念

-

1.4.4.1.2二、守法的要素

-

1.4.4.2第二节 守法的动机和理由

-

1.4.4.2.1一、守法的动机

-

1.4.4.2.2二、守法的理由

-

1.4.4.3第三节 守法的途径

-

1.4.4.3.1一、以普法教育塑造公民守法精神

-

1.4.4.3.2二、以良法理念培植公民守法内在信念

-

1.4.4.3.3三、以完善的法律适用提升法律公信力

-

1.4.5第十四章 法律监督

-

1.4.5.1第一节 法律监督释义

-

1.4.5.1.1一、法律监督的含义与特征

-

1.4.5.1.2二、法律监督的意义

-

1.4.5.1.3三、法律监督的原则

-

1.4.5.2第二节 当代中国法律监督体系

-

1.4.5.2.1一、国家机关的法律监督

-

1.4.5.2.2二、社会的法律监督

-

1.4.6第十五章 法律解释

-

1.4.6.1第一节 作为立法活动的法律解释

-

1.4.6.1.1一、作为立法活动的法律解释的含义

-

1.4.6.1.2二、现行中国法律解释体制

-

1.4.6.2第二节 作为司法活动的法律解释

-

1.4.6.2.1一、作为司法活动的法律解释的含义

-

1.4.6.2.2二、作为司法活动的法律解释的必要性

-

1.4.6.2.3三、作为司法活动的法律解释的目标

-

1.4.6.2.4四、作为司法活动的法律解释的方法

-

1.5第五编 范 畴 论

-

1.5.1第十六章 权利与义务

-

1.5.1.1第一节 权利与义务释义

-

1.5.1.1.1一、权利与义务的含义

-

1.5.1.1.2二、权利与义务的类型

-

1.5.1.2第二节 权利与义务的关系

-

1.5.1.2.1一、权利与义务的相关相存

-

1.5.1.2.2二、权利与义务的互补互促

-

1.5.1.2.3三、权利与义务的等量等值

-

1.5.1.2.4四、权利与义务的对立一致

-

1.5.1.3第三节 权利与权力的关系

-

1.5.1.3.1一、依存

-

1.5.1.3.2二、区别

-

1.5.1.3.3三、冲突

-

1.5.1.4第四节 法律关系、法律责任和法律制裁

-

1.5.1.4.1一、法律关系概述

-

1.5.1.4.2二、法律关系的要素

-

1.5.1.4.3三、法律责任

-

1.5.1.4.4四、法律制裁

-

1.5.2第十七章 人治与法治

-

1.5.2.1第一节 人治及其主要历史形态

-

1.5.2.1.1一、神治

-

1.5.2.1.2二、德治

-

1.5.2.2第二节 法治及其历史表现

-

1.5.2.2.1一、法治的思想脉络

-

1.5.2.2.2二、法治的制度演变

-

1.5.2.3第三节 依法治国与社会主义法治国家建设

-

1.5.2.3.1一、当代中国依法治国理论的基本范畴

-

1.5.2.3.2二、依法治国与中国共产党执政方式的转变

-

1.5.3第十八章 法律规范与法律事实

-

1.5.3.1第一节 法律规范

-

1.5.3.1.1一、法律规范释义

-

1.5.3.1.2二、法律规范与相关概念辨析

-

1.5.3.2第二节 法律事实

-

1.5.3.2.1一、法律事实的含义与特征

-

1.5.3.2.2二、法律事实的分类

-

1.5.3.2.3三、法律事实与客观事实的关系

-

1.5.3.2.4四、法律事实的认定

-

1.5.3.3第三节 法律规范与法律事实的关系

-

1.5.3.3.1一、事实的法律意义

-

1.5.3.3.2二、法律的事实意义

-

1.5.3.3.3三、法律事实与规范的连接方式

-

1.5.3.4第四节 以事实为根据,以法律为准绳

-

1.5.3.4.1一、基本要求

-

1.5.3.4.2二、内在根据

-

1.5.4第十九章 法律意识与法律行为

-

1.5.4.1第一节 法律意识

-

1.5.4.1.1一、法律意识的界定

-

1.5.4.1.2二、法律意识的类型

-

1.5.4.2第二节 法律行为

-

1.5.4.2.1一、法律行为释义

-

1.5.4.2.2二、法律行为的构成要件

-

1.5.4.2.3三、法律行为的类型

-

1.5.4.3第三节 法律意识与法律行为的关系

-

1.5.4.3.1一、法律意识与法律行为相互区别

-

1.5.4.3.2二、法律意识与法律行为相互联系

-

1.5.5第二十章 法的应然与实然

-

1.5.5.1第一节 法的应然与实然范畴的历史演变

-

1.5.5.1.1一、自然法学说对法的应然的追问

-

1.5.5.1.2二、分析实证主义法学对法的实然的探究

-

1.5.5.1.3三、现代西方自然法学和实证主义法学的争论

-

1.5.5.2第二节 法的应然与实然的法学意义

-

1.5.5.2.1一、道德与法律

-

1.5.5.2.2二、价值与事实

-

1.5.5.2.3三、规律与法律

-

1.5.6第二十一章 法的实体与程序

-

1.5.6.1第一节 实体法与程序法

-

1.5.6.1.1一、实体、实体法与程序、程序法的定义

-

1.5.6.1.2二、实体法与程序法的关系

-

1.5.6.2第二节 法律程序的意义

-

1.5.6.2.1一、程序性是法的基本特征

-

1.5.6.2.2二、正当性是衡量法律程序的独特标准

-

1.5.6.2.3三、正当程序具有独立价值

-

1.6第六编 价 值 论

-

1.6.1第二十二章 法的价值的一般理论

-

1.6.1.1第一节 法的价值的释义与分类

-

1.6.1.1.1一、法的价值的释义

-

1.6.1.1.2二、法的内在价值与外在价值

-

1.6.1.2第二节 法的价值的功能与流变

-

1.6.1.2.1一、法的价值的功能

-

1.6.1.2.2二、法的价值的流变

-

1.6.1.3第三节 法的价值冲突与整合

-

1.6.1.3.1一、法的价值冲突界定

-

1.6.1.3.2二、法的价值冲突的原因

-

1.6.1.3.3三、法的价值冲突的表现模式

-

1.6.1.3.4四、法的价值冲突的整合

-

1.6.2第二十三章 人权

-

1.6.2.1第一节 人权的基本含义

-

1.6.2.1.1一、对“人权”一词的不同解说

-

1.6.2.1.2二、人权的定义与构造

-

1.6.2.2第二节 人权的本质属性

-

1.6.2.2.1一、西方学者的观点

-

1.6.2.2.2二、人权的本质属性

-

1.6.2.3第三节 人权的分类

-

1.6.2.4第四节 人权与法律的相互关系

-

1.6.2.4.1一、人权和法律相互结合的历程

-

1.6.2.4.2二、人权法律化的内在根据

-

1.6.2.4.3三、法对人权的作用

-

1.6.3第二十四章 正义

-

1.6.3.1第一节 正义理论的历史回顾

-

1.6.3.1.1一、古代法哲学时期

-

1.6.3.1.2二、中世纪法哲学时期

-

1.6.3.1.3三、近代法哲学时期

-

1.6.3.2第二节 正义的法律价值

-

1.6.3.2.1一、作为法律价值批判标准的正义

-

1.6.3.2.2二、作为法律基本原则的正义

-

1.6.3.3第三节 法律正义的当代主题

-

1.6.3.3.1一、宪政人权

-

1.6.3.3.2二、多样宽容

-

1.6.3.3.3三、形式平等

-

1.6.3.3.4四、社会利益

-

1.6.4第二十五章 法律与秩序

-

1.6.4.1第一节 秩序

-

1.6.4.1.1一、秩序

-

1.6.4.1.2二、社会秩序

-

1.6.4.2第二节 法律秩序

-

1.6.4.2.1一、法律秩序

-

1.6.4.2.2二、法律秩序的基本特征

-

1.6.4.3第三节 法律的秩序价值

-

1.6.4.3.1一、秩序是法律的基本价值

-

1.6.4.3.2二、法律对秩序的作用

-

1.6.4.4第四节 秩序与自由

-

1.6.4.4.1一、法律自由

-

1.6.4.4.2二、法律自由的存在形式

-

1.6.4.4.3三、秩序对自由的功能

-

1.6.4.4.4四、自由对秩序的功能

-

1.6.4.4.5五、秩序与自由的冲突与整合

-

1.6.5第二十六章 效率

-

1.6.5.1第一节 效率与法律的效率分析

-

1.6.5.1.1一、效率的含义

-

1.6.5.1.2二、法律的效率分析

-

1.6.5.2第二节 效率与法律的关系

-

1.6.5.2.1一、法律对效率的功能

-

1.6.5.2.2二、效率对法律的价值

-

1.6.5.3第三节 效率与公平的关系

-

1.6.5.3.1一、公平的含义

-

1.6.5.3.2二、公平的分类

-

1.6.5.3.3三、公平与效率的冲突与协调

-

1.7第七编 关 联 论

-

1.7.1第二十七章 法与政治

-

1.7.1.1第一节 法与政治的一般关系

-

1.7.1.1.1一、政治的概念

-

1.7.1.1.2二、法与政治的联系和区别

-

1.7.1.2第二节 法与政策

-

1.7.1.2.1一、政策的概念

-

1.7.1.2.2二、法与政策的一致性和区别

-

1.7.1.2.3三、法与政策的相互作用

-

1.7.1.3第三节 法与民主

-

1.7.1.3.1一、民主的概念及其分类

-

1.7.1.3.2二、法与民主的关系

-

1.7.1.4第四节 法与政治文明

-

1.7.1.4.1一、政治文明的概念和构成要素

-

1.7.1.4.2二、法与政治文明的关系

-

1.7.1.4.3三、法治国家对政治文明的意义

-

1.7.2第二十八章 法律与道德

-

1.7.2.1第一节 法律与道德关系的由来

-

1.7.2.1.1一、西方法学史上有关法律与道德关系的理论观点

-

1.7.2.1.2二、“二战”后围绕法与道德关系的几次重要论战

-

1.7.2.2第二节 法律与道德的关系

-

1.7.2.2.1一、法律与道德的一致性

-

1.7.2.2.2二、法律与道德的区别

-

1.7.2.2.3三、社会主义国家法律与道德的相互作用

-

1.7.3第二十九章 法与文化

-

1.7.3.1第一节 文化的内涵与外延

-

1.7.3.1.1一、文化的定义

-

1.7.3.1.2二、文化的内在结构

-

1.7.3.1.3三、文化的外在分类

-

1.7.3.2第二节 法与文化的关系

-

1.7.3.2.1一、作为文化现象的法律

-

1.7.3.2.2二、法律的文化解释

-

1.7.4第三十章 法律与科学技术

-

1.7.4.1第一节 法律与科学技术的联系与区别

-

1.7.4.1.1一、科学技术概说

-

1.7.4.1.2二、法律与科学技术的联系

-

1.7.4.1.3三、法律与科学技术的区别

-

1.7.4.2第二节 科学技术对法律的影响

-

1.7.4.2.1一、科学技术对法律意识的影响

-

1.7.4.2.2二、科学技术对法律规范的影响

-

1.7.4.2.3三、科学技术对法律运行的影响

-

1.7.4.2.4四、科学技术对法学教育的影响

-

1.7.4.3第三节 法律对科学技术的作用

-

1.7.4.3.1一、法律为科学技术发展营造良好的社会环境

-

1.7.4.3.2二、法律引导、组织和管理科技活动

-

1.7.4.3.3三、法律促进科技成果的合理利用

-

1.7.4.3.4四、法律推动国际科技合作

-

1.7.4.3.5五、法律防范与消解科技的负面效应

-

1.7.4.4第四节 依法治国与建设创新型国家

-

1.7.4.4.1一、建设创新型国家战略的确立

-

1.7.4.4.2二、依法治国方略与创新型国家战略

-

1.7.5第三十一章 和谐与法律

-

1.7.5.1第一节 和谐与法律的思想渊源

-

1.7.5.1.1一、西方的和谐法律观

-

1.7.5.1.2二、中国历史上的和谐法律观

-

1.7.5.1.3三、当代中国的和谐法律观

-

1.7.5.2第二节 和谐的立法观

-

1.7.5.2.1一、从斗争法律观向人本法律观的转变

-

1.7.5.2.2二、从形式正义向社会公平立法观的转变

-

1.7.5.2.3三、从利益分化向多元利益整合的立法观转变

-

1.7.5.3第三节 和谐的执法观

-

1.7.5.3.1一、和谐司法观

-

1.7.5.3.2二、和谐执法观

-

1.7.5.4第四节 法律对和谐的意义

-

1.7.5.4.1一、法律促进主体维度的和谐

-

1.7.5.4.2二、法律促进客体维度的和谐

-

1.7.5.4.3三、法律促进空间维度的和谐

-

1.7.5.4.4四、法律促进时间维度的和谐

-

1.7.6参考文献

-

1.7.7后 记

1

法理学