-

1.1《古籍研究》编辑委员会

-

1.2《古籍研究》主办单位

-

1.3目录

-

1.4■文史专论

-

1.4.1《太平广记》的编纂与成书考论[1]

-

1.4.1.1一、“老英雄法”之说

-

1.4.1.2二、《太平广记》的诏修缘起

-

1.4.1.3三、《太平广记》参纂人员的构成及其简况

-

1.4.1.4四、《太平广记》参纂人员的小说知识背景

-

1.4.1.5五、《太平广记》的成书

-

1.4.2傅咸“七经诗”研究

-

1.4.2.1一、“七经诗”之名及其篇目考证

-

1.4.2.2二、“断章取义”在传统文化中的演绎

-

1.4.2.3三、“别有机杼”还是“非为正则”

-

1.4.3南宋说话四家发覆[1]

-

1.4.3.1一、对北宋说话伎艺有无家数的考察:《东京梦华录》

-

1.4.3.2二、对南宋说话伎艺家数记载的考察:《都城纪胜》与《西湖老人繁胜录》

-

1.4.3.3三、宋元之际对南宋说话伎艺家数记载的考察:《武林旧事》与《梦粱录》

-

1.4.3.4四、对南宋说话伎艺家数考察的重要补充:罗烨《醉翁谈录》

-

1.4.4《吕氏家塾读诗记》姓氏考

-

1.4.4.1一、《读诗记》与姓氏表列名体例

-

1.4.4.2二、姓氏表漏列与多列者

-

1.4.4.3三、未列籍贯者

-

1.4.4.4四、姓氏对应有疑者

-

1.4.4.5五、姓氏对应无疑者

-

1.4.4.6六、姓氏表列名顺序

-

1.4.4.7七、结语

-

1.4.5儒家思想在19世纪越南诗歌中的表现

-

1.4.5.1一、儒家思想对越南封建时期的影响

-

1.4.5.1.11.儒家思想对越南政体和治国思想的作用

-

1.4.5.1.22.儒教思想对越南封建社会教育的作用

-

1.4.5.2二、儒家思想对越南封建时期文学的影响

-

1.4.5.3三、儒家思想对19世纪越南封建时期诗歌的影响

-

1.4.5.3.11.忠君爱国观念

-

1.4.5.3.22.入世行动观念

-

1.4.5.3.33.修身观念

-

1.4.5.3.44.天命思想及儒士的人生观

-

1.4.5.3.55.闲逸观念

-

1.4.5.4四、结语

-

1.5■目录与版本

-

1.5.1南京图书馆藏抄本《经纬集笺注》的文献价值[1]

-

1.5.1.1一、校勘价值

-

1.5.1.2二、字词注释价值

-

1.5.1.2.11.简洁明了型

-

1.5.1.2.22.详细解释型

-

1.5.1.2.33.详列多义型

-

1.5.1.3三、其他注释价值

-

1.5.1.4四、《经纬集笺注》的独特地位

-

1.5.2清越缦堂抄本《文选楼藏书记》诗文集目录刊误

-

1.5.2.11.《续文选》三十二卷

-

1.5.2.22.《古诗类苑》一百三十卷

-

1.5.2.33.《万首唐人绝句》四十卷

-

1.5.2.44.《圣宋文选》三十二卷

-

1.5.2.55.《天下同文》五十卷

-

1.5.2.66.《闽南唐雅》十二卷

-

1.5.2.77.《岭南五朝语选》三十五卷

-

1.5.2.88.《广东诗粹》十二卷

-

1.5.2.99.《婺贤之轨》四卷

-

1.5.2.1010.《金华诗粹》十二卷

-

1.5.2.1111.《小昆山杂录》二十六卷

-

1.5.2.1212.《河汾诸志诗》一册

-

1.5.2.1313.《玉山纪游》一册

-

1.5.2.1414.《豳风概》一卷《续》一卷

-

1.5.2.1515.《唐宋元各表》上册三卷下册三卷

-

1.5.3杨仁山居士文集传本述略

-

1.5.3.1一、著述结集与版本流传

-

1.5.3.2二、各本体例之差异

-

1.5.3.3三、校勘举例

-

1.5.3.3.1(一)讹误

-

1.5.3.3.2(二)衍

-

1.5.3.3.3(三)脱

-

1.5.3.3.4(四)其他如标点问题亦有可商者

-

1.5.4颜师古《匡谬正俗》的版本系统

-

1.5.4.1一、《匡谬正俗》的著录概况及存世版本

-

1.5.4.2二、《匡谬正俗》的版本系统

-

1.5.5敦煌《金刚经》八十老人抄本考

-

1.5.5.1一、存有题署的八十老人本

-

1.5.5.2二、八十老人本的缀合之一

-

1.5.5.2.1(一)S.5443号+S.5534号[7]

-

1.5.5.2.2(二)Дх.4867 号+Дх.339 号+Дх.3873 号+Дх.1569 号…BD8847 号...

-

1.5.5.2.3(三)BD9154号…BD8894号+BD8890号+BD8895号+BD8892号+BD10900...

-

1.5.5.2.4(四)S.5538号…S.5965号

-

1.5.5.3三、八十老人本的缀合之二

-

1.5.5.3.1(一)Дх.1976 号+Дх.11041 号+Дх.11651 号(2—1)+Дх.2741 号+...

-

1.5.5.3.2(二)“Дх.6684号+Дх.6729号”+Дх.5896号

-

1.5.5.3.3(三)Дх.329号(1—4)+Дх.6208号…Дх.329号(5—16)

-

1.5.5.3.4(四)Дх.12698V+Дх.11046+Дх.12698R

-

1.5.5.3.5(五)Дх.11651号(2—2)+Дх.10954号(2—1)

-

1.5.5.3.6(六)Дх.6094号+Дх.11042号

-

1.5.5.3.7(七)S.6250V+Дх.6054V…“Дх.88V+Дх.99V”

-

1.5.5.4四、其他疑似八十老人本叙录

-

1.5.5.5五、小结

-

1.5.6中国国家博物馆藏《瓯乘补遗》稿本考略[1]

-

1.5.6.1一、《瓯乘补遗》作者之生平及史料记载

-

1.5.6.2二、《瓯乘补遗》的编纂及其过程

-

1.5.6.3三、中国国家博物馆藏《瓯乘补遗》的基本情况

-

1.5.6.4四、国博《瓯乘补遗》稿本和通行《瓯乘拾遗》刻本内容之对校

-

1.6■校勘与注释

-

1.6.1古籍整理中的异体字、讹字处理——以《龙眠风雅全编》整理为例

-

1.6.1.1一

-

1.6.1.2二

-

1.6.1.3三

-

1.6.2阮元《毛诗注疏校勘记》勘误——兼谈《十三经注疏》的整理对阮《校勘记》的参考问题

-

1.6.2.1一、阮元《毛诗注疏校勘记》案断错误之处

-

1.6.2.1.11.《风》也、《小雅》也、《大雅》也、《颂》也,此四者,人君行之则为兴。

-

1.6.2.1.22.若关雎之有别焉。

-

1.6.2.1.33.《南山》笺云姜与侄娣及傅母同处。

-

1.6.2.1.44.则禄父也外。

-

1.6.2.1.55.宋襄公之母则身已归宋。

-

1.6.2.1.66.今雌雉鸣也。

-

1.6.2.1.77.又云为幽王大司徒。

-

1.6.2.1.88.是突前篡之笺。

-

1.6.2.1.99.宜是初田事也。

-

1.6.2.1.1010.周缁衣卿士所服。

-

1.6.2.1.1111.诸侯佩山玄玉。

-

1.6.2.1.1212.止自胡公之所杀。

-

1.6.2.1.1313.有姝姝美好之子。

-

1.6.2.1.1414.奇天数矣。

-

1.6.2.1.1515.与上古文相通也。

-

1.6.2.1.1616.止此诗并刺君。

-

1.6.2.1.1717.税三不得薄也。

-

1.6.2.1.1818.非徒薄于十。

-

1.6.2.1.1919.郑以为鱼食飧则非传所云熟食也。

-

1.6.2.1.2020.翳之变风始作。

-

1.6.2.1.2121.不须便言其西。

-

1.6.2.1.2222.桧国在禹贡豫州。

-

1.6.2.1.2323.谓如不以散。

-

1.6.2.1.2424.綦常服也。

-

1.6.2.1.2525.见能未形。

-

1.6.2.1.2626.兴废于人也。

-

1.6.2.1.2727.仍有故取、袭、克、围、灭、入之名。

-

1.6.2.1.2828.实阴阳而得阳名者。

-

1.6.2.1.2929.无文论其形,故云同异未制闻。

-

1.6.2.1.3030.艮为石,地文也。

-

1.6.2.1.3131.礼诸侯之制也有夹室。

-

1.6.2.1.3232.快快快然其昼日居之也。

-

1.6.2.1.3333.此篇讥曰皇父擅恣。

-

1.6.2.1.3434.事国家之权。

-

1.6.2.1.3535.虽子则《尔雅》小异。

-

1.6.2.1.3636.故安汉时不同。

-

1.6.2.1.3737.故变文以云义也。

-

1.6.2.1.3838.于女亦何病乎。

-

1.6.2.1.3939.四恶如此。

-

1.6.2.1.4040.传鼛大淮上地。

-

1.6.2.1.4141.如是音磐舒合。

-

1.6.2.1.4242.必祭祀所用。

-

1.6.2.1.4343.其若合符。

-

1.6.2.1.4444.故经曰山川悠远维其劳病矣。

-

1.6.2.1.4545.四时迎气于四郊祭帝。

-

1.6.2.2二、阮刻《校勘记》指出异同,缺乏证据不下案断

-

1.6.2.2.11.后人作诗谟摩旧法。

-

1.6.2.2.22.华注节间。

-

1.6.2.2.33.佩玉有衡牙。

-

1.6.2.2.44.复思于郑。

-

1.6.2.2.55.当复褖衣。

-

1.6.2.2.66.至于女嫁。

-

1.6.2.2.77.尾于正鹄之事。

-

1.6.2.2.88.声伯恶见食之。

-

1.6.2.2.99.警如为室。

-

1.6.2.2.1010.瘗谓之堙于土。

-

1.6.2.2.1111.祭于祖者。

-

1.6.2.2.1212.言愍公之适辞。

-

1.6.2.3三、整理本关于阮元《校勘记》的参考问题

-

1.6.3北京大学出版社本《礼记正义》校勘记[1]——兼校其阮刻底本

-

1.6.3.1一、错字34例

-

1.6.3.2二、衍文4例

-

1.6.3.3三、脱文9例

-

1.6.3.4四、倒文1例

-

1.6.3.5五、异文5例

-

1.6.4《仪礼·丧服》贾公彦疏标点志疑[1]

-

1.6.5标校本《汉学商兑》再订正

-

1.6.5.1一、标点之误

-

1.6.5.1.1(一)不明词义

-

1.6.5.1.2(二)不通文法

-

1.6.5.1.3(三)不解文义

-

1.6.5.1.4(四)未细核原书

-

1.6.5.1.5(五)不合标点规范

-

1.6.5.2二、文字之误

-

1.6.5.2.1(一)形体相近

-

1.6.5.2.2(二)涉上下文

-

1.6.6《道教灵验记》校读札记[1]

-

1.7■文献辑考

-

1.7.1《冒广生友朋书札》函作者补考十一则[1]

-

1.7.1.11.陈光宪,见原稿第十八册(江苏)。(? —?)生平不详。(第368页)

-

1.7.1.22.陈国璋,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第368页)

-

1.7.1.33.□蝶生,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第370页)

-

1.7.1.44.洪承祺,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第372页)

-

1.7.1.55.灵照,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)温州头陀寺僧。(第377—378页)。

-

1.7.1.66.□泉,见原稿第十九册(江苏)。(? —?)生平不详。(第381页)

-

1.7.1.77.□,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第383页)

-

1.7.1.88.王文治,见原稿第十六册(江苏)(? —?)生平不详。(第386页)

-

1.7.1.99.王兆芳,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第387页)

-

1.7.1.1010.余愭,见原稿第十一册(湖南)。(? —?)生平不详。有《求实学斋文集》。(第392页)

-

1.7.1.1111.郑文煦,见原稿二十二册(江苏)。(? —?)生平不详。(第396页)

-

1.7.2《文选集注》所见唐前佚文辑校——以永明诗文为考察核心

-

1.8■古文字研究

-

1.8.1《古文四声韵》所引“古孝经”字形考论

-

1.8.1.1一、字形考释与分析

-

1.8.1.1.1(一)颇具古形古风

-

1.8.1.1.2(二)多音字形重复出现

-

1.8.1.1.3(三)部分字头隶定讹误

-

1.8.1.1.4(四)一字多形现象较多

-

1.8.1.1.5(五)有些字不见于《孝经》经文

-

1.8.1.2二、字形与现有各版本之关系

-

1.8.1.2.1(一)今文本、宋本两个系统,与日传本有异文,但《四声韵》同时收有二者的异文。如以下三例:

-

1.8.1.2.2(二)今文本、宋本两个系统,与日传本有异文,但《四声韵》仅有前者的异文,而无后者的异文。如以下三例:

-

1.8.1.2.3(三)今文本、宋本两个系统,与日传本有异文,但《四声韵》仅有日传本的异文,而无前两版本的异文。亦有三...

-

1.8.1.2.4(四)宋本、日传本两个系统,与今文本文字不同,《四声韵》同于前者。

-

1.8.1.2.5(五)《四声韵》收字字形与宋本不同。

-

1.8.1.3三、字形来源研究

-

1.8.1.3.1第一,来源非常驳杂,远自不止一个“古孝经”版本

-

1.8.1.3.2第二,某些字形来自后人辑古字伪造或因书法创作形成的“古文孝经”

-

1.8.1.3.3第三,假中有真,不能否认部分字形确有可靠来源

-

1.8.1.4四、结语

-

1.8.2《上博八·李颂》首句疏释

-

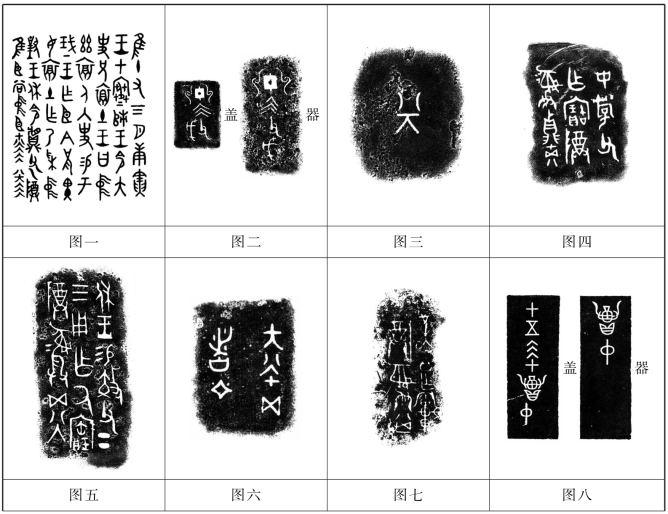

1.8.3商周金文数字卦辑证[1]

-

1.9■年谱与传记

-

1.9.1黄休复生平考略

-

1.9.1.11.生年不详,或生于后蜀孟昶广政(938—965)中,初步推测为广政十三年(950)前后,入宋时或尚...

-

1.9.1.22.字端本,又作归本。里贯不详,或题为江夏。考其著述,或当为蜀人。

-

1.9.1.33.生性恬淡,不乐仕进,颇好释道,尤精画学,平日鬻丹养亲,旷达自处。任玠、李畋等均为其同道,彼此颇有...

-

1.9.1.44.受教于处士李谌,精于《春秋》,并曾校订《左氏》、《公羊》、《榖梁》三传。李谌对杜预合并《春秋》、...

-

1.9.1.55.太平兴国(976—984)初,休复谒见光禄卿高保寅,并得张藻山水、羲之墨迹《兰亭》各一轴。当时蜀...

-

1.9.1.66.太平兴国(976—984)末,休复与处士胡本立、进士史载诗、僧隐峦游双流县保国观。

-

1.9.1.77.雍熙二年(985),居于成都,得见善捕猎者李吹口,并问及饮虎血之缘由。

-

1.9.1.88.雍熙(984—987)中,问遂州刘山人女道士游氏事。

-

1.9.1.99.淳化甲午(994),蜀地经王小波、李顺之乱。官军平叛后,蜀地残破,死亡相藉,士民流离,荆榛遍野。...

-

1.9.1.1010.咸平庚子(1000),王小波、李顺乱后,蜀中再经丧乱,休复避乱西山,友杨锡、于玄困于成都,忧愤...

-

1.9.1.1111.咸平(998—1003)中,孙知微、黄延矩来访。黄休复喜与博雅之士交往,会于茅亭,并展玩绘画。...

-

1.9.1.1212.景德(1004—1007)中,毕藏用两次来访,休复因得见其所藏铁镜。毕氏后封通真大师,入蜀,再...

-

1.9.1.1313.景德三年(1006),《益州名画录》著毕,请李畋为序。休复此书,为淳化甲午乱后,感愤于蜀地绘画...

-

1.9.1.1414.大中祥符(1008—1016)中,童益善画,曾于休复所居茅亭图水石六堵。休复与论图画见解,颇可...

-

1.9.1.1515.天禧元年(1017),任玠、张逵同访休复于茅亭,观旧友之题壁,感友人之多殂,叹人生之将休,年寿...

-

1.9.1.1616.天禧庚申(1020)之后,完成《茅亭客话》之创作。因此书所载故实“合道旨、属惩劝”,且多为他书...

-

1.9.1.1717.以下数条虽年岁不明,但所载休复植树种果、流连蚕市、目击访龙、获赠孔雀等事,颇能显示休复日常生活...

-

1.9.1.1818.黄休复卒年不详,或卒于北宋仁宗天圣(1023—1031)间,享寿七十以上。

-

1.9.2晚明作家陈仁锡行年考

-

1.9.2.1万历七年(1579)己卯 一岁

-

1.9.2.2万历二十一年(1593)癸巳 十五岁

-

1.9.2.3万历二十二年(1594)甲午 十六岁

-

1.9.2.4万历二十三年(1595)乙未 十七岁

-

1.9.2.5万历二十五年(1597)丁酉 十九岁

-

1.9.2.6万历二十六年(1598)戊戌 二十岁

-

1.9.2.7万历三十年(1602)壬寅 二十四岁

-

1.9.2.8万历三十二年(1604)甲辰 二十六岁

-

1.9.2.9万历三十九年(1611)辛亥 三十三岁

-

1.9.2.10万历四十年(1612)壬子 三十四岁

-

1.9.2.11万历四十一年(1613)癸丑 三十五岁

-

1.9.2.12万历四十二年(1614)甲寅 三十六岁

-

1.9.2.13万历四十三年(1615)乙卯 三十七岁

-

1.9.2.14万历四十四年(1616)丙辰 三十八岁

-

1.9.2.15万历四十五年(1617)丁巳 三十九岁

-

1.9.2.16万历四十六年(1618)戊午 四十岁

-

1.9.2.17万历四十七年(1619)己未 四十一岁

-

1.9.2.18泰昌元年(1620)庚申 四十二岁

-

1.9.2.19天启元年(1621)辛酉 四十三岁

-

1.9.2.20天启二年(1622)壬戌 四十四岁

-

1.9.2.21天启三年(1623)癸亥 四十五岁

-

1.9.2.22天启四年(1624)甲子 四十六岁

-

1.9.2.23天启五年(1625)乙丑 四十七岁

-

1.9.2.24天启六年(1626)丙寅 四十八岁

-

1.9.2.25天启七年(1627)丁卯 四十九岁

-

1.9.2.26崇祯元年(1628)戊辰 五十岁

-

1.9.2.27崇祯二年(1629)己巳 五十一岁

-

1.9.2.28崇祯三年(1630)庚午 五十二岁

-

1.9.2.29崇祯四年(1631)辛未 五十三岁

-

1.9.2.30崇祯五年(1632)壬申 五十四岁

-

1.9.2.31崇祯六年(1633)癸酉 五十五岁

-

1.9.2.32崇祯七年(1634)甲戌 五十六岁

-

1.9.3何道生年表[1]

-

1.9.3.1乾隆三十一年丙戌(1766) 一岁

-

1.9.3.2乾隆三十六年辛卯(1771) 六岁

-

1.9.3.3乾隆三十七年壬辰(1772) 七岁

-

1.9.3.4乾隆三十九年甲午(1774) 九岁

-

1.9.3.5乾隆四十年乙未(1775) 十岁

-

1.9.3.6乾隆四十二年丁酉(1777) 十二岁

-

1.9.3.7乾隆四十三年戊戌(1778) 十三岁

-

1.9.3.8乾隆四十四年己亥(1779) 十四岁

-

1.9.3.9乾隆四十五年庚子(1780) 十五岁

-

1.9.3.10乾隆四十六年辛丑(1781) 十六岁

-

1.9.3.11乾隆四十七年壬寅(1782) 十七岁

-

1.9.3.12乾隆四十八年癸卯(1783) 十八岁

-

1.9.3.13乾隆五十年乙巳(1785) 二十岁

-

1.9.3.14乾隆五十一年丙午(1786) 二十一岁

-

1.9.3.15乾隆五十二年丁未(1787) 二十二岁

-

1.9.3.16乾隆五十三年戊申(1788) 二十三岁

-

1.9.3.17乾隆五十四年己酉(1789) 二十四岁

-

1.9.3.18乾隆五十五年庚戌(1790) 二十五岁

-

1.9.3.19乾隆五十六年辛亥(1791) 二十六岁

-

1.9.3.20乾隆五十七年壬子(1792) 二十七岁

-

1.9.3.21乾隆五十八年癸丑(1793) 二十八岁

-

1.9.3.22乾隆五十九年甲寅(1794) 二十九岁

-

1.9.3.23乾隆六十年乙卯(1795) 三十岁

-

1.9.3.24嘉庆元年丙辰(1796) 三十一岁

-

1.9.3.25嘉庆二年丁巳(1797) 三十二岁

-

1.9.3.26嘉庆三年戊午(1798) 三十三岁

-

1.9.3.27嘉庆四年己未(1799) 三十四岁

-

1.9.3.28嘉庆五年庚申(1800) 三十五岁

-

1.9.3.29嘉庆六年辛酉(1801) 三十六岁

-

1.9.3.30嘉庆八年癸亥(1803) 三十八岁

-

1.9.3.31嘉庆九年甲子(1804) 三十九岁

-

1.9.3.32嘉庆十年乙丑(1805) 四十岁

-

1.9.3.33嘉庆十一年丙寅(1806) 四十一岁

-

1.9.3.34嘉庆十二年丁卯(1807)

-

1.9.3.35道光元年辛巳(1821)

-

1.10■皖籍文献专题

-

1.10.1中国人民大学藏善本《支百集》文献价值探析

-

1.10.1.1一、《支百集》概述

-

1.10.1.2二、《支百集》的辑佚学价值

-

1.10.1.3三、《支百集》的文学价值

-

1.10.1.4四、《支百集》的史学价值

-

1.10.1.5五、余论

-

1.10.2安徽师范大学图书馆藏清代硃卷述略[1]

-

1.10.2.1一

-

1.10.2.1.1(一)会试硃卷

-

1.10.2.1.2(二)乡试硃卷

-

1.10.2.2二

-

1.10.2.3三

-

1.11■学术丛札

-

1.11.1《黔诗纪略》周瑛诗歌误收考辨

-

1.11.1.1一

-

1.11.1.2二

-

1.11.1.3三

-

1.11.1.4四

-

1.11.1.5五

-

1.11.1.6六

-

1.11.2敦煌文献与佛经异文研究释例[1]

-

1.12■文献学评论

-

1.12.1古籍整理研究的优秀之作——评《〈周礼正义〉点校考订》

-

1.12.1.1一、多家参比,详加校勘

-

1.12.1.1.1(一)抉发善本,还原孙疏

-

1.12.1.1.2(二)据孙校本以证楚本、中华本之失

-

1.12.1.1.3(三)多家比勘,择善而从

-

1.12.1.2二、精熟孙疏,深谙微旨

-

1.12.1.2.1(一)了解孙疏用字规则

-

1.12.1.2.2(二)知晓孙疏常用语

-

1.12.1.2.3(三)熟悉孙疏表达方式

-

1.12.1.3三、审慎周详,精于考辨。

-

1.12.1.3.1(一)核实引文,去伪存真

-

1.12.1.3.2(二)标点精确,依据可靠

-

1.12.1.3.3(三)考证词义,纠正缪改

-

1.12.1.4四、归纳方法,津逮来学

-

1.12.1.4.1(一)总结归纳避免破句之法

-

1.12.1.4.2(二)总结归纳引文讫止判断方法

-

1.12.2日本江户及明治时期《国语》著述综论[1]

-

1.12.2.1一、著录日本《国语》著述的书目资料

-

1.12.2.1.11.《近代著述目录》

-

1.12.2.1.22.《近代著述目录后编》

-

1.12.2.1.33.《越佐名家著述目录(未定稿)》

-

1.12.2.1.44.《大阪名家著述目录》

-

1.12.2.1.55.《庆长以来诸家著述考·汉学家之部》

-

1.12.2.1.66.《国语国字解》

-

1.12.2.1.77.大野峻译注《国语》

-

1.12.2.2二、以上各书目资料著录《国语》研究著作简况

-

1.12.2.3三、对江户及明治时期《国语》研究著作的考述

-

1.12.2.3.1(一)日本学者对江户及明治时期《国语》研究著作的考述

-

1.12.2.3.2(二)中国学者对江户及明治时期《国语》研究著作的关注

-

1.12.2.4四、日本江户及明治时期《国语》研究概观

-

1.12.2.4.1(一)订补音注

-

1.12.2.4.2(二)释文

-

1.12.2.4.3(三)考注

-

1.12.2.4.4(四)校异

-

1.12.2.4.5(五)评点

-

1.12.2.4.6(六)专门问题研究

-

1.12.32014年类书研究综述[1]

-

1.12.3.1一、类书通论

-

1.12.3.2二、魏晋南北朝类书

-

1.12.3.3三、隋唐五代类书

-

1.12.3.4四、宋元类书

-

1.12.3.5五、明清类书

-

1.12.3.6六、结语

-

1.12.4商承祚汉字学思想述略[1]

-

1.12.4.1一、汉字起源

-

1.12.4.2二、汉字发展

-

1.12.4.2.1(一)文字发展观

-

1.12.4.2.2(二)汉字繁简

-

1.12.4.2.3(三)汉字讹变

-

1.12.4.3三、汉字结构方式

-

1.12.5《古籍研究》征稿启事

1

古籍研究 总第66卷

”,末两字较特别。《博古》释为“赫赫”“铭五十七字”,视为两字[5]。《薛氏》隶定为

”,末两字较特别。《博古》释为“赫赫”“铭五十七字”,视为两字[5]。《薛氏》隶定为 ”,亦释“赫赫”,“后云惟臣尚中臣

”,亦释“赫赫”,“后云惟臣尚中臣 =者如赫=师尹之义”[6]。《啸堂》则释作“十八大夫八大夫”[7]。800年来,这两个“奇字”一直难解。1935年,郭沫若《两周金文辞大系考释》释“隹臣尚中臣□□”,认为“末二奇字殆中之族徽”[8]。1957年,唐兰先生提出这些奇字是“用数目当作字母来组成的”“宋人把他们释成赫字是错的。按铜器铭刻的一般规律,这两字在铭文最后,应该是氏族的名称”[9]。唐兰《两周青铜器铭文分代史征》卷四下四十六“中乍父乙方鼎”,“疑当以臣尚中断句,臣是中的氏族名”“这是用数目字构成的氏族名称,当时我国古代西北部少数民族的文字,已失传,遗留下来的资料还很少,未能通读”[10]。管燮初先生曾猜想“可能是‘兄’的官职或氏族图记”“推想这是上古时代曾使用过的卦爻之类表示思想意识的图形”[11]。应该说在上述观点中,管先生的猜想是最具启发性的,惜未能详述,与真相擦肩而过。

=者如赫=师尹之义”[6]。《啸堂》则释作“十八大夫八大夫”[7]。800年来,这两个“奇字”一直难解。1935年,郭沫若《两周金文辞大系考释》释“隹臣尚中臣□□”,认为“末二奇字殆中之族徽”[8]。1957年,唐兰先生提出这些奇字是“用数目当作字母来组成的”“宋人把他们释成赫字是错的。按铜器铭刻的一般规律,这两字在铭文最后,应该是氏族的名称”[9]。唐兰《两周青铜器铭文分代史征》卷四下四十六“中乍父乙方鼎”,“疑当以臣尚中断句,臣是中的氏族名”“这是用数目字构成的氏族名称,当时我国古代西北部少数民族的文字,已失传,遗留下来的资料还很少,未能通读”[10]。管燮初先生曾猜想“可能是‘兄’的官职或氏族图记”“推想这是上古时代曾使用过的卦爻之类表示思想意识的图形”[11]。应该说在上述观点中,管先生的猜想是最具启发性的,惜未能详述,与真相擦肩而过。 ,坤下艮上,剥卦;“八七六六六六”即

,坤下艮上,剥卦;“八七六六六六”即 ,坤下坎上,比卦,遇比之剥[18]。“用卦名称呼新邑实属可能。而且这种用数字组成的卦不仅是邑名,也已是氏名,即以邑为氏”[19]。“安州六器……除中鼎外,其它五器皆无此二卦,也不记作采邑之事。可见卦和采邑是分不开的,卦是采邑的名字,因此也就成了中新加的族徽。铭文中著易卦的,文辞都简古,无法探究其意义,唯中鼎铭文篇幅稍长,有文义可寻”[20]。管燮初先生亦认为中方鼎末两字是“太史兄”的氏族图徽,但他否定文字说,认为“卦爻是语言文字之外的一套表意符号”[21]。张亚初及刘雨先生以“隹(唯)臣尚中臣”为句,“在作此器的时候,曾经占了两个卦”[22]。李学勤先生将铭文末句“惟臣尚中臣”视为筮辞中的命辞,并按《左传》、《国语》筮例定为“遇《剥》之《比》”,两者的关系是变卦,剥为本卦,比为之卦,与命辞对照,大吉大利,故将这一占筮铸于彝器[23]。李零先生认为“彝铭铸卦可能皆与占问铸器之由有关,而与族徽无涉”“可能是用来为铸器择日的”[24]。

,坤下坎上,比卦,遇比之剥[18]。“用卦名称呼新邑实属可能。而且这种用数字组成的卦不仅是邑名,也已是氏名,即以邑为氏”[19]。“安州六器……除中鼎外,其它五器皆无此二卦,也不记作采邑之事。可见卦和采邑是分不开的,卦是采邑的名字,因此也就成了中新加的族徽。铭文中著易卦的,文辞都简古,无法探究其意义,唯中鼎铭文篇幅稍长,有文义可寻”[20]。管燮初先生亦认为中方鼎末两字是“太史兄”的氏族图徽,但他否定文字说,认为“卦爻是语言文字之外的一套表意符号”[21]。张亚初及刘雨先生以“隹(唯)臣尚中臣”为句,“在作此器的时候,曾经占了两个卦”[22]。李学勤先生将铭文末句“惟臣尚中臣”视为筮辞中的命辞,并按《左传》、《国语》筮例定为“遇《剥》之《比》”,两者的关系是变卦,剥为本卦,比为之卦,与命辞对照,大吉大利,故将这一占筮铸于彝器[23]。李零先生认为“彝铭铸卦可能皆与占问铸器之由有关,而与族徽无涉”“可能是用来为铸器择日的”[24]。 ”,张政烺先生认为是数字“六六六”,译写作坤卦,并说“同一氏族所作之器又有一斝、一䍌,皆无

”,张政烺先生认为是数字“六六六”,译写作坤卦,并说“同一氏族所作之器又有一斝、一䍌,皆无 (《商周金文录遗》287和518号),说明

(《商周金文录遗》287和518号),说明 在族徽中是新添的部分”[26]。但也有一些学者坚持认为是族徽,李朝远先生据铭文中的“

在族徽中是新添的部分”[26]。但也有一些学者坚持认为是族徽,李朝远先生据铭文中的“ ”,指出“不会再有‘六六六’这样叠床架屋式的族徽了”[27]。然而诚如孟宪武先生所言,“商代铜器铭文中铸有卦象符号的少见,且时代不明确,多为推测”[28]。但殷墟的一些铸铜遗址中已发现了不少带有数字卦的陶范[29],我们期待考古发现中能早日出现年代确切的商代金文数字卦。

”,指出“不会再有‘六六六’这样叠床架屋式的族徽了”[27]。然而诚如孟宪武先生所言,“商代铜器铭文中铸有卦象符号的少见,且时代不明确,多为推测”[28]。但殷墟的一些铸铜遗址中已发现了不少带有数字卦的陶范[29],我们期待考古发现中能早日出现年代确切的商代金文数字卦。 ”,唐兰先生认为“在族氏徽号的地位上写的…至于铜器上一般写作

”,唐兰先生认为“在族氏徽号的地位上写的…至于铜器上一般写作 则是较晚的形式,似乎因字形长而横了过来…有些周铜器,却只用三个数字,可能是简化了”[35]。张政烺先生据《周易》译写为巽卦[36]。张亚初、刘雨两位先生将铭文中的“

则是较晚的形式,似乎因字形长而横了过来…有些周铜器,却只用三个数字,可能是简化了”[35]。张政烺先生据《周易》译写为巽卦[36]。张亚初、刘雨两位先生将铭文中的“ ”改释为“贞”,认为“

”改释为“贞”,认为“ 当是占筮以后得出的八卦符号,‘贞’与

当是占筮以后得出的八卦符号,‘贞’与 相连,是这类符号为八卦数字符号的有力证据…‘史官’‘斿父’自己占筮,并把占得的八卦数字符号铸于铭文之末,也就是很自然的事情了”[37]。李零先生亦将鼎铭释作“史斿父作宝尊彝,贞:七五八”[38]。李朝远先生认为是“简单的作器之语”“这是铸器择吉的一种记录方式”[39]。《铭图》释作“史斿父乍(作)宝

相连,是这类符号为八卦数字符号的有力证据…‘史官’‘斿父’自己占筮,并把占得的八卦数字符号铸于铭文之末,也就是很自然的事情了”[37]。李零先生亦将鼎铭释作“史斿父作宝尊彝,贞:七五八”[38]。李朝远先生认为是“简单的作器之语”“这是铸器择吉的一种记录方式”[39]。《铭图》释作“史斿父乍(作)宝 (尊)彝鼑(鼎)。七五八”并备注“铭后所附数字是八卦符号,表明铸造此鼎时曾经进行一次卜筮。占筮之单卦符号以一字计”[40]。

(尊)彝鼑(鼎)。七五八”并备注“铭后所附数字是八卦符号,表明铸造此鼎时曾经进行一次卜筮。占筮之单卦符号以一字计”[40]。 ”[45]。

”[45]。 字。召字显然是氏族名,所以这个字也应该是氏族徽号。”[47]管燮初先生亦认为“

字。召字显然是氏族名,所以这个字也应该是氏族徽号。”[47]管燮初先生亦认为“ ”“是‘召’的氏族图徽”[48]。张政烺先生认为“原铭召字正写,卦文倒写,倒写则不可读”,并据《周易》将“六一八六一一”译写为兑下坎上,节卦[49]。李朝远先生则认为“这种倒写明显是特意为之,器主不可能把本族的族徽倒过来书写”,进而否定“数字卦是族徽”的观点[50]。

”“是‘召’的氏族图徽”[48]。张政烺先生认为“原铭召字正写,卦文倒写,倒写则不可读”,并据《周易》将“六一八六一一”译写为兑下坎上,节卦[49]。李朝远先生则认为“这种倒写明显是特意为之,器主不可能把本族的族徽倒过来书写”,进而否定“数字卦是族徽”的观点[50]。 ”,陈梦家先生说“底下有阳文的相重三角形,三代17.1.2以为铭文,恐是铸工所作符号。此器花文与伊簋相同,故可定为夷王时器。”[52]张政烺先生释“六六一一六一”[53],译写为离下震上,丰卦[54]。

”,陈梦家先生说“底下有阳文的相重三角形,三代17.1.2以为铭文,恐是铸工所作符号。此器花文与伊簋相同,故可定为夷王时器。”[52]张政烺先生释“六六一一六一”[53],译写为离下震上,丰卦[54]。 父乙盉(图十四),[61]盖铭作“

父乙盉(图十四),[61]盖铭作“

”,张政烺先生释为“七六七六七六”,转写为《易》下坎上离,未济[62]。李零先生认为这件盉是商代的[63]。《图铭》释作“六七六六七六”,并备注“盖铭疑伪刻”[64]。

”,张政烺先生释为“七六七六七六”,转写为《易》下坎上离,未济[62]。李零先生认为这件盉是商代的[63]。《图铭》释作“六七六六七六”,并备注“盖铭疑伪刻”[64]。 ,坤卦,“鼎铭却以为氏(族)名”[68]。蔡运章先生认为这件鼎是商末周初的,筮数“可译为《周易》的卦画

,坤卦,“鼎铭却以为氏(族)名”[68]。蔡运章先生认为这件鼎是商末周初的,筮数“可译为《周易》的卦画 。按四画互体卦通例求之,当译为《周易》的《坤》卦

。按四画互体卦通例求之,当译为《周易》的《坤》卦 。“鼎、坤的含义相近,故《坤》卦可以作为铜鼎的象征”[69]。李朝远先生曾撰文重新介绍了这件鼎,认为“上博此鼎上的四个数字符号应是互体卦的卦爻”,并认为“四个数字的互体卦不应是族徽,也并非‘尚象’,应该是合范浇铸前的策筮”“这是铸器择吉的一种记录方式。上博此鼎上的八八六八,为记录方式的减省,大致可绎读为‘乍宝尊彝吉’”[70]。《铭图》备注“这是四个数字组成的互体卦卦爻”[71]。白军鹏先生则认为鼎铭数字卦“这与商周金文中只铸有族氏铭文的那些铜器相同,极有可能是作为族氏铭文的”[72]。

。“鼎、坤的含义相近,故《坤》卦可以作为铜鼎的象征”[69]。李朝远先生曾撰文重新介绍了这件鼎,认为“上博此鼎上的四个数字符号应是互体卦的卦爻”,并认为“四个数字的互体卦不应是族徽,也并非‘尚象’,应该是合范浇铸前的策筮”“这是铸器择吉的一种记录方式。上博此鼎上的八八六八,为记录方式的减省,大致可绎读为‘乍宝尊彝吉’”[70]。《铭图》备注“这是四个数字组成的互体卦卦爻”[71]。白军鹏先生则认为鼎铭数字卦“这与商周金文中只铸有族氏铭文的那些铜器相同,极有可能是作为族氏铭文的”[72]。 ”首字“九”下一笔不是泐痕,而是第一个“六”之左面一笔,“六”右面一笔与“九”之捺笔共用一画,此数字卦应是“九六六一”[75]。并据此指出周初数字卦已经用“九”,鼎铭上这一筮例为张政烺先生讨论的“四爻卦”提供了例证,“然而‘互体’之说存于今者,仅只言片语,很多地方还难以理解。而且就考古发现而言,除‘四爻卦’外尚有‘五爻卦’,若依‘互体’之说,似乎无法解释。因此我们还是同意其‘重新拟测’之法”。鼎铭上数字卦的性质,白先生认为“学者们否定‘数字卦’与族氏有关,前提是承认其为占筮。有些铜器铭文中的‘数字卦’也似乎确与纯粹的占筮有关……但也绝不能因此否认‘数字卦’与族氏有关”“‘九六六一白鼎’中的数字则几乎可以确定是作为族氏的”“不太可能是国名,只能是氏名”,并认为鼎铭“白(伯)”为伯仲之伯,族氏铭文冠于私名前[76]。吴镇烽先生称作“伯鼎甲”、“伯鼎乙”,铭文释作“又六六一,白(伯)乍(作)宝

”首字“九”下一笔不是泐痕,而是第一个“六”之左面一笔,“六”右面一笔与“九”之捺笔共用一画,此数字卦应是“九六六一”[75]。并据此指出周初数字卦已经用“九”,鼎铭上这一筮例为张政烺先生讨论的“四爻卦”提供了例证,“然而‘互体’之说存于今者,仅只言片语,很多地方还难以理解。而且就考古发现而言,除‘四爻卦’外尚有‘五爻卦’,若依‘互体’之说,似乎无法解释。因此我们还是同意其‘重新拟测’之法”。鼎铭上数字卦的性质,白先生认为“学者们否定‘数字卦’与族氏有关,前提是承认其为占筮。有些铜器铭文中的‘数字卦’也似乎确与纯粹的占筮有关……但也绝不能因此否认‘数字卦’与族氏有关”“‘九六六一白鼎’中的数字则几乎可以确定是作为族氏的”“不太可能是国名,只能是氏名”,并认为鼎铭“白(伯)”为伯仲之伯,族氏铭文冠于私名前[76]。吴镇烽先生称作“伯鼎甲”、“伯鼎乙”,铭文释作“又六六一,白(伯)乍(作)宝 (尊)彝”[77],其意难晓。

(尊)彝”[77],其意难晓。 即《离》卦,《易传·说卦》说《离》的卦象‘为甲胄,为戈兵’,这恐非巧合。戈铭《离》卦,应取离卦之象戈兵”[84]。

即《离》卦,《易传·说卦》说《离》的卦象‘为甲胄,为戈兵’,这恐非巧合。戈铭《离》卦,应取离卦之象戈兵”[84]。 ”,可称为“鼎卦戈”。董珊先生将“一六一一一六”、“五六一一五八”两个筮数不同的筮例分别转换为阴阳爻卦,得到相同的两卦,即离上巽下,鼎卦

”,可称为“鼎卦戈”。董珊先生将“一六一一一六”、“五六一一五八”两个筮数不同的筮例分别转换为阴阳爻卦,得到相同的两卦,即离上巽下,鼎卦 。并认为“在戈上铸卦,应当跟铸器之前举行占筮的迷信有关”“将占筮结果铸于器物上,还有卦象方面的原因……以制器者尚其象……戈铭所见的数字卦也是取法卦、爻之象……《鼎》卦为‘巽下离上’,《说卦》巽为木,离为兵戈,卦象正是在木柲上缚戈兵之形”[85]。贾连翔先生认爲“一六一一一六”并非数字卦例,而是与之同形的代表阴阳爻的卦画图形,后面附抄了筮书中的卦爻辞,第二个卦例是实占记录。这件器物乃是数字卦与单纯卦画并存的例子[86]。王化平先生认爲“一六一一一六”是《周易》卦象,紧随其后的繇辞也出自《周易》,只不过是与通行本不同的某个古本。第二个卦象“五六一一五八”确实是数字卦,所用筮法和解卦方法可能与清华简《筮法》相同[87]。

。并认为“在戈上铸卦,应当跟铸器之前举行占筮的迷信有关”“将占筮结果铸于器物上,还有卦象方面的原因……以制器者尚其象……戈铭所见的数字卦也是取法卦、爻之象……《鼎》卦为‘巽下离上’,《说卦》巽为木,离为兵戈,卦象正是在木柲上缚戈兵之形”[85]。贾连翔先生认爲“一六一一一六”并非数字卦例,而是与之同形的代表阴阳爻的卦画图形,后面附抄了筮书中的卦爻辞,第二个卦例是实占记录。这件器物乃是数字卦与单纯卦画并存的例子[86]。王化平先生认爲“一六一一一六”是《周易》卦象,紧随其后的繇辞也出自《周易》,只不过是与通行本不同的某个古本。第二个卦象“五六一一五八”确实是数字卦,所用筮法和解卦方法可能与清华简《筮法》相同[87]。 爵(图二二),[88]爵的左柱上铸有“

爵(图二二),[88]爵的左柱上铸有“ ”,刘雨释作“八六七六七”五个纪数字,并认为“其中‘六’字的写法,是以前所未见过的。这样,八卦纪数符号除有三个数、四个数外,又发现了五个数的符号”[89]。《新收》释作“八六一七六一七”,《近出》释作“八六七六七”,将其断为商代后期。《图铭》则释作“八六七六一七”。从铭文字数看,与其他数字卦多为三爻、四爻、六爻不同,所以这是否一定为数字卦,仍有讨论的必要[90]。

”,刘雨释作“八六七六七”五个纪数字,并认为“其中‘六’字的写法,是以前所未见过的。这样,八卦纪数符号除有三个数、四个数外,又发现了五个数的符号”[89]。《新收》释作“八六一七六一七”,《近出》释作“八六七六七”,将其断为商代后期。《图铭》则释作“八六七六一七”。从铭文字数看,与其他数字卦多为三爻、四爻、六爻不同,所以这是否一定为数字卦,仍有讨论的必要[90]。 戈,认为戚家庄铜戈上铸有所谓“数字卦”的说法不能成立。戈内部边缘的“

戈,认为戚家庄铜戈上铸有所谓“数字卦”的说法不能成立。戈内部边缘的“ ”形阳文的数量也不尽一致[104],这只是为填满镂空花冠鸷鸟纹的空白,属于整体鸟纹的一部分,不能割裂出来视作数字“六”[105]。另蔡运章先生曾公布过一件战国晚期的成君鼎,认为铭文中“

”形阳文的数量也不尽一致[104],这只是为填满镂空花冠鸷鸟纹的空白,属于整体鸟纹的一部分,不能割裂出来视作数字“六”[105]。另蔡运章先生曾公布过一件战国晚期的成君鼎,认为铭文中“ ”是筮数“七六六六”的连书,并用四画互体卦解读为《周易》的剥卦[106]。从时间看,战国晚期金文中仍存有数字卦,是很值得怀疑的。已有学者从文字学角度做了订正,改释为“夫人”二字[107]。

”是筮数“七六六六”的连书,并用四画互体卦解读为《周易》的剥卦[106]。从时间看,战国晚期金文中仍存有数字卦,是很值得怀疑的。已有学者从文字学角度做了订正,改释为“夫人”二字[107]。

”形体特点,指出“

”形体特点,指出“ ”为“史”字省文,改读为“史斿父”,参看《从商周八卦数字符号谈筮法的几个问题》,第156—157页。

”为“史”字省文,改读为“史斿父”,参看《从商周八卦数字符号谈筮法的几个问题》,第156—157页。 ”(如《铭图》00259、03766、03801 等)、“

”(如《铭图》00259、03766、03801 等)、“ ”(如《铭图》00781、01139、01605、03195等),一般认为是族氏文字(参何景成《商周青铜器族氏铭文研究》,济南:齐鲁书社,2009年,第377—378页),故本文不将这类符号视为数字卦。

”(如《铭图》00781、01139、01605、03195等),一般认为是族氏文字(参何景成《商周青铜器族氏铭文研究》,济南:齐鲁书社,2009年,第377—378页),故本文不将这类符号视为数字卦。 盘”),《陶斋吉金录》3.39(旧称“重屋形盘”),《续殷》下74.1,《小校》9.68.1(旧称“重屋形盘”),《美集》A821,《集成》10019(旧“

盘”),《陶斋吉金录》3.39(旧称“重屋形盘”),《续殷》下74.1,《小校》9.68.1(旧称“重屋形盘”),《美集》A821,《集成》10019(旧“ 盘”),《总集》6666(旧称“

盘”),《总集》6666(旧称“ 盘”),《铭图》14374

盘”),《铭图》14374 族戈内部边缘的“

族戈内部边缘的“ ”形 的 数 量 不 一,或3 个(《铭 图》16015)、4 个(《铭 图》16012)、5 个(《铭 图》16010),甚至多达6戈(《铭图》16009)。

”形 的 数 量 不 一,或3 个(《铭 图》16015)、4 个(《铭 图》16012)、5 个(《铭 图》16010),甚至多达6戈(《铭图》16009)。