-

1.1《暨南哲学文库》总序

-

1.2综合研究是先秦诸子研究的创新之路(代前言)

-

1.3目录

-

1.4文本解读与历史语境:《大学》格致说本义探析

-

1.5客卿政策与周秦易代之际文学思想的变化——以韩非、李斯为例

-

1.5.1一 秦客卿制度与韩非、李斯之客秦

-

1.5.2二 秦始皇时期客卿政策的三次变化

-

1.5.3三 李斯之死与秦二世时期客卿政策的变化

-

1.5.4四 秦代文学思想与风格的变化

-

1.6子书编集、经典生成与“轴心时代”的再认识——以《韩非子》为个案的考察

-

1.6.1一 “经典生成”视野下的古书体例

-

1.6.2二 《韩非子》成书诸说平议

-

1.6.3三 《韩非子》的二次编集

-

1.6.4四 《初见秦》与《存韩》的意义

-

1.6.5五 “轴心时代”的再认识

-

1.7诸子文献与子学研究

-

1.7.1一 诸子文献之界定

-

1.7.2二 诸子文献的搜集与整理情况

-

1.7.3三 诸子文献在子学研究中的应用情况

-

1.7.4四 诸子文献在子学研究中的价值与意义

-

1.8从出土文献看先秦“圣”观念的起源与演变[1]

-

1.8.1一

-

1.8.2二

-

1.8.3三

-

1.8.4四

-

1.8.5五

-

1.8.6六

-

1.9关于孔子办学的几个基本问题

-

1.9.1一 孔子办学的时间地点

-

1.9.2二 孔子办学的层次规模

-

1.9.3三 孔子办学的组织管理

-

1.9.4四 孔子办学的经费来源

-

1.10孟子“久假而不归”的王霸之辨

-

1.11《春秋》的文本性质及记事原则[1]

-

1.11.1一 《春秋》的作者群体和时间框架

-

1.11.2二 《春秋》:鲁国的告庙文本

-

1.11.3三 《春秋》的记事原则

-

1.11.4结 语

-

1.12再论《中庸》的成书及作者问题

-

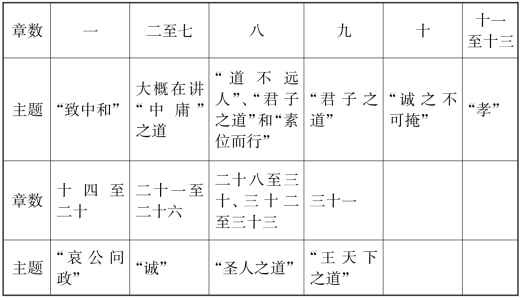

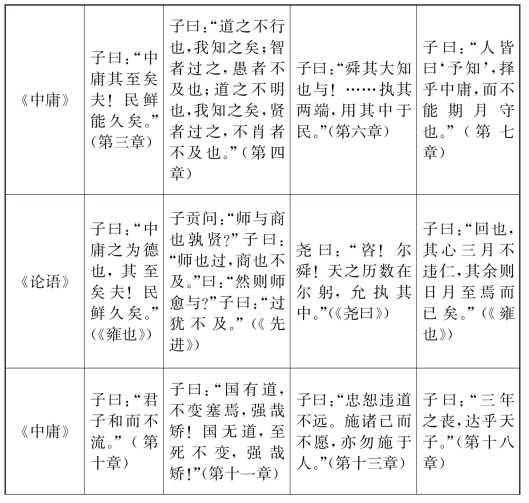

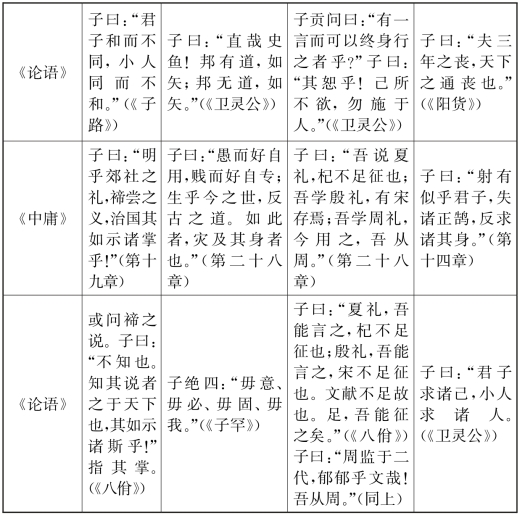

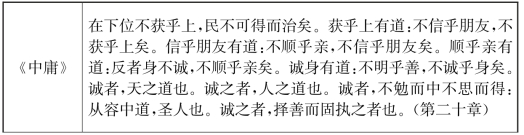

1.12.1一 关于《中庸》文本的争议

-

1.12.2二 文本特征

-

1.12.3三 余论

-

1.13协调与服从:早期儒墨的政治学

-

1.13.1一 弃同求和:西周到春秋时代政治学的演进

-

1.13.2二 和而不同:孔子的协调政治论

-

1.13.3三 尚同:墨子的服从政治学

-

1.13.4四 人性之“同”与政治之“和”:孟、荀的政治学

-

1.14墨家三书略考

-

1.14.1一 《胡非子》小考

-

1.14.2二 《缠子》小考

-

1.14.3三 《田俅子》小考

-

1.14.4三 余论

-

1.15“学”、“术”之间:梁启超的墨学观及其思想主张的演变

-

1.15.1一 墨家精神与“新民”的塑造

-

1.15.2二 东方文化视野下的墨学观

-

1.15.3三 小结

-

1.16老子哲学的生存论特征及与儒家的分判

-

1.16.1一

-

1.16.2二

-

1.17《老子》第三十六章新研[1]

-

1.17.1引 言

-

1.17.2一 上下两段与古之谚语的关系

-

1.17.3二 战国秦汉时期对这两组谚语的解释

-

1.17.4三 老子对于上下两段谚语的哲学提炼

-

1.17.5余 论

-

1.18语词损益与哲理变迁——读《老子》札记

-

1.18.1一 “天下”与“神器”

-

1.18.2二 “知常”与“袭常”

-

1.18.3三 “袭明”与“曳明”

-

1.18.4四 “知”与“智”

-

1.18.5五 “声”与“圣”

-

1.18.6六 “圣”与“知”(智)

-

1.19道家无为观的思想内涵、诠释倾向与现代转化

-

1.19.1一 无为观念的提出及其基本内涵

-

1.19.2二 无为观念的诠释倾向

-

1.19.3三 无为观念的现代转化

-

1.20公孙龙“指物论”新解

-

1.20.1一 公孙龙“指物论”研究现状

-

1.20.2二 《指物论》疏解

-

1.20.3三 “指”、“物”概念之辨析

-

1.21今本先秦诸子书与《庄子》之关系

-

1.21.1一 《管子》与《庄子》之关系

-

1.21.2二 《慎子》与《庄子》之关系

-

1.21.3三 《鹖冠子》与《庄子》之关系

-

1.22论《庄子》内篇中“圣人”的基本涵义

-

1.22.1一 《逍遥游》与《齐物论》中的“圣人”

-

1.22.2二 《人间世》到《应帝王》的“圣人”

-

1.22.3三 内篇所论“圣人”的主要涵义

-

1.23楚简《恒先》分章与语译

-

1.23.1一 缘起

-

1.23.2二 分章

-

1.23.3三 语译

-

1.23.4四 说明

-

1.24《论语》“君子”意义分疏

-

1.24.1一 “君子”指称有官位者

-

1.24.2二 “君子”指称兼有德位者

-

1.24.3三 “君子”泛指有道德者

-

1.24.4四 “君子”指称兼有道德和生活理性者

-

1.25先秦文献中的“太一”概念及相关问题

-

1.25.1一 “太一”与“道”——作为哲学的终极概念

-

1.25.2二 “太一”概念在战国时期的发展演变

-

1.25.3三 《文子》的成书年代问题——由“太一”引发的思考

-

1.26《汉志·诸子略·农家》通考

-

1.27《吕氏春秋》的阴阳五行思想[1]

-

1.27.1一 “四时教令”思想

-

1.27.2二 “五德终始”思想

-

1.27.3三 “祥符应”思想

-

1.28谈谈《吕氏春秋》“十二纪”之“三秋”思想——兼论杂家与中国文学观念的确立

-

1.28.1一 杂家代表人物之特殊身份与立场

-

1.28.2二 诸子融汇于杂家之内在逻辑

-

1.28.3三 《吕氏春秋》的兵刑农战之说

-

1.28.4四 杂家与中国文学观念之确立

-

1.29论《吕氏春秋》对先秦诸子百家的学术批评

-

1.29.1一 《吕氏春秋》的主导思想和基本原则

-

1.29.2二 “兼儒、墨”——《吕氏春秋》对儒、墨的学术批评

-

1.29.3三 “合名、法”——《吕氏春秋》对名家和法家的批评

-

1.29.4四 《吕氏春秋》对从农家、纵横家、小说家的学术批评

1

先秦诸子研究论文集