我怀着沉痛心情提笔写下这最后一案,记下夏洛克·福尔摩斯这位杰出的天才。这是一桩让我一生都惆怅的案件。最近詹姆斯·莫里亚蒂上校发表了几封信,为他已故的兄弟辩护。我是唯一了解全部真相的人,时机已到,没有必要再保守秘密了。

自从我结婚及婚后开业行医以来,福尔摩斯和我之间亲密的关系在某种程度上变疏远了。1891年初春,我从报上看到福尔摩斯受法国政府聘请,承办一件极为重要的案子。我猜想他一定要在法国逗留很长时间。而意外的是,4月24日晚间,我见他走进我的诊室,更使我吃惊的是他比平日更为苍白和瘦削。

“不错,我近来过于精疲力尽了,”他说,“你不反对我把你的百叶窗关上吧?”他顺墙边走过去,把两扇百叶窗关了。

“你是在害怕什么?”我问道。

“对,我害怕。”

“怕什么?”

“怕气枪袭击。”

“我亲爱的福尔摩斯,你这是什么意思呢?”

“你知道我并不是一个胆小怕事的人。能不能给我一根火柴?”他好像很喜欢香烟的镇静作用。“很抱歉这么晚来打扰你,我必须请你破例允许我现在从你花园后墙翻出去。”

“可是这一切都是怎么回事呢?”我问道。

我借着灯光看见他两个指关节受了伤。

“尊夫人在家吗?”

“她外出访友去了。”

“真的!就剩你一个人吗?”

“对。”

“啊,那我想请你和我一起到欧洲大陆去作一周旅行了。”

“到什么地方?”

“啊,什么地方都行,我无所谓。”

一切都太奇怪了,我了解福尔摩斯,他从来都不热衷于漫无目的的度假,眼前的他苍白而憔悴,神经已紧张到了极点。他从我的眼神中看到了疑问,便作了一番解释。

“你可能从没听说过有个莫里亚蒂教授吧?”

“从来没有。”

“这人的势力遍及整个伦敦,犯罪记录数不胜数,可没一个人听说过他。如果我能战胜他,如果我能为社会除掉这个败类,我就会觉得我的事业也达到了顶峰,然后我就准备换一种比较安静的生活了。”

“那么,他干了些什么坏事呢?”

“他出身良家,受过极好的教育,有非凡的数学天赋。他21岁时写了一篇关于二项式定理的论文,曾在欧洲风行一时。借此机会,他在一些小学院里获得了数学教授的职位,显然,他的前程也是光辉灿烂的。可这人秉承了他祖先的极为凶恶的本性,血液中奔流着的犯罪的血缘不但没减轻,由于他那非凡的智能,反而更具有无限的危险性。大学区也流传着他的劣迹,他终于被迫辞去教授职务,来到伦敦,打算做一名军事教练。人们只知道他这些情况,不过我现在准备告诉你的是我自己发现的情况。最近这些年来,我一直意识到在那些犯罪分子背后有一股势力,有一股阴险的势力总是成为法律的障碍,庇护着那些作恶的人。我所办理的案件五花八门,我一而再、再而三地感到这股力量的存在,多年来,我想尽办法去揭开隐蔽这股势力的黑幕,这一时刻终于来了。我抓住线索,跟踪追击,经过千百次的曲折迂回才找到了那位数学名流莫里亚蒂。

“他是犯罪界的拿破仑,华生。伦敦城中的犯罪活动有一半是他组织的,几乎所有未被侦破的犯罪活动都是他组织的。他有一个人类一流的头脑。他像一只蜘蛛蛰伏于蛛网的中心,安然不动,可蛛网却有千丝万缕,他对其中每一丝的震颤都了如指掌。他自己很少动手,只是出谋划策。他的党羽众多,组织严密。我一直在全力揭露和破获这一组织。可这位教授周围的防范措施非常严密,尽管我千方百计,还是不能获得可以把他送上法庭的罪证。经过三个月的努力,我不得不承认,我碰到了一个势均力敌的对手。我佩服他的本事胜过厌恶他的罪行。可他终于出了一个很小很小的纰漏,我便从这一点开始,在他周围布下法网。在三天之内——也就是在下星期一,教授和他那一帮主要党羽就要全部落网。那时就会进行本世纪以来对罪犯最大的审判,弄清四十多件未结的疑案。可如果我们行动略有不周,他们可能在最后关头从我们手中溜走。

“如果能把这件事做得使莫里亚蒂教授毫无觉察,就万事顺利了。不过他实在诡计多端,我在他周围设网的每一步,他都知道。他一次又一次竭力破网而逃,我就一次又一次阻止。如果把我和他暗斗的详细情况记载下来,必能以光辉的一页载入侦探史册。今早我完成最后部署,正坐在室内通盘考虑这件事,房门突然开了,莫里亚蒂教授站在我面前。我不免吃了一惊。他个子特别高,削瘦,双目深陷,面色苍白,保持着某种教授风度。他的肩背有些佝偻。他眯缝着眼,好奇地打量着我。

“‘你的前额并不像我想象的那样发达,先生,’他终于说道,‘摆弄睡衣口袋里子弹上膛的手枪,是一个危险的习惯。’

“在他进来时,我立即意识到我面临的巨大危险。因为对他来说,唯一摆脱困境的方法就是杀我灭口。所以我急忙从抽屉抓起手枪偷偷塞进口袋里,并隔着衣服对准了他。他一提到这点,我便把手枪拿出来,放到桌上。他依然笑容可掬,可他眼神中有一种表情使我暗自为我手头有这支手枪而感到庆幸。

“‘你显然不了解我。’他说道。

“‘恰恰相反,’我答道,‘请坐。如果有什么话要说,我可以给你五分钟时间。’

“‘凡是我要说的,你早就知道了。’他说。

“‘那么说,我的回答你也早已知道了。’

“‘你不肯让步吗?’

“‘绝不让步。’

“他猛地把手插进口袋,我拿起桌上的手枪。可他只是掏出一本备忘录,上面潦草地写着一些日期。‘1月4日你阻碍过我行事,23日你又碍了我的手脚;2月中旬你给我制造了大麻烦;3月底你完全破坏了我的计划。4月将尽时,我发现由于你不断迫害,我肯定有丧失自由的危险。事情已经是忍无可忍了。’

“‘你有什么打算吗?’我问道。

“‘你必须住手,福尔摩斯先生!’

“‘过了星期一再说。’我说道。

“‘啧,啧!我确信,像你这样聪明的人会明白这种事只能有一种结局,那就是你必须住手。我真诚地告诉你,如果我被迫采取任何极端措施,那是令人痛心的,我向你保证。’

“‘干我们这行危险是不可避免的。’我说。

“‘这不是危险,是不可避免的毁灭。你所阻挠的不单是一个人,而是一个强大的组织。’

“‘恐怕,’我站起身说道,‘由于我们谈得太起劲,我会把别处等我去办的事情耽搁了。’

“他也站起身来,默默地望着我,悲伤地摇摇头。‘好,’他终于说道,‘很可惜,不过我尽力了。我对你的把戏都很清楚。星期一以前你毫无办法。这是你死我活的一场决斗,福尔摩斯先生。你想把我置于被告席上,我告诉你,我决不会站到被告席上。你想击败我,我告诉你,你决不会击败我的。如果你的聪明足以使我遭到毁灭,请放心好了,你会与我同归于尽。’

“‘你过奖了,莫里亚蒂先生,如果能保证毁灭你,那么,为了社会的利益,即使和你同归于尽,我也心甘情愿。’

“‘我答应与你同归于尽,但不是你毁灭我。’他咆哮如雷地说道,转身走出屋去。

“这就是我和莫里亚蒂教授那场奇特的谈话。我承认,它在我心中产生了不愉快的影响,一个简单的恶棍办不到这一点。”

“你已经遭到袭击了吗?”

“莫里亚蒂教授是一个不失时机的人。那天,我中午到牛津街处理事务,刚走过从本廷克街到韦尔贝克街十字路口的转角时,一辆双马货车像闪电一般向我猛冲过来。我急忙跳到人行便道上,在千钧一发间幸免于难。货车一瞬间冲过马里利本巷飞驰而去。经历了这次事故,我便只走人行道,可当我走到维尔街时,突然从一家屋顶上落下一块砖,在我脚旁摔得粉碎。我把警察找来,检查了那个地方。屋顶上堆满了修房用的石板和砖瓦,他们说是风把一块砖刮下来了。我当然很明白,却无法证明有人害我。这以后,我便叫了一辆马车到蓓尔美尔街我哥哥家。刚才我到你这里来时,在路上又遭到暴徒用大头棒袭击。我打倒了他,警察把他拘留起来。我因打在那个人的门牙上,指关节擦破了。不过我绝对有把握地告诉你,不可能查出被拘留的那位先生和那个退职的数学教授之间的关系。我敢断定,那位教授正站在十英里外的一块黑板前解答问题。”

我一向佩服我朋友的无畏精神。今天发生的这一系列事件,简直称得上恐怖了。

“你在这里过夜吗?”我问道。

“不,我在这里过夜会给你造成危险。我已经拟定了计划,就逮捕而言,事情已进展到不用我帮忙他们也可以逮捕那些不法之徒的程度了,只是将来还需要我出庭作证。所以,在逮捕前这几天,我显然离开此地为妙,这样也便于警察们能自由行动。如果你能同我一起到大陆去旅行一番,那我就太高兴了。”

“最近医务正好清闲,我很高兴同你去。”“明天早晨动身可以吗?”“如果需要,当然可以。”

“好,你一定要严格遵照我的指令执行。不管你打算带什么行李,上面一定不要写发往何处,并于今夜派一个可靠的人送往维多利亚车站。明早你雇一辆双轮马车,但吩咐仆人不要雇第一辆和第二辆主动来揽生意的马车。你跳上双轮马车,用纸条写个地址交给车夫,上面写着驶往劳瑟街斯特兰德尽头处,吩咐他不要丢掉纸条。你要事先把车费付清,车一停,马上穿过街道,于九点一刻到达街的另一端。你会见到一辆四轮轿式小马车等在街边,赶车的人披深黑色斗篷,领子上镶有红边,你上了车便能及时赶到维多利亚车站搭乘开往欧洲大陆的快车。”

“我在哪里和你碰头?”

“从前往后数第二节头等车厢里的座位。”

我留福尔摩斯住宿,他执意不肯。他仓促讲了一下我们明天的计划,便站起身来和我一同走进花园,翻墙到了莫蒂默街,立即呼哨一声,唤来一辆马车,我听见他乘车驶去。

第二天早晨,我严格按照福尔摩斯的指令行事,采取谨慎的措施。我吃过早饭,选定了一辆双轮马车,立即驶往劳瑟街。我飞奔着穿过这条街。一位身材异常魁梧的车夫,披着黑斗篷,驾着一辆四轮小马车正等在那里,我一步跨上车,他立即挥鞭策马,驶往维多利亚车站,我一下车,他便调过车头疾驰而去。

到目前为止,一切进行得令人佩服不已。我的行李已在车上,我毫不费力就找到了福尔摩斯指定的车厢,因为只有一节车厢上标着“预定”字样。现在唯一令我着急就是福尔摩斯没来。离开车时间只有七分钟了,我那朋友却毫无踪影。我见到一位高龄的意大利教士,说着蹩脚的英语,尽力想让搬运工明白,他的行李要托运到巴黎。我上前帮忙,耽搁了几分钟。然后,他又向四周打量了一番。我回到车厢,发现那个搬运工不管票号对不对,竟把那位意大利朋友领来和我做伴。尽管我对他解释说不要侵占别人的座位,可丝毫没用,因为我说意大利语比他说英语更糟,我只好无奈地耸了耸肩,继续焦灼不安地向外张望,寻找我的朋友。我想到昨夜他可能是遭到了袭击,所以今天没来,吓得心惊肉跳。

火车所有的门都关了,汽笛响了,此时……

“亲爱的华生!”一个声音传来。

我大吃一惊,回过头来,那老教士已向我转过脸来。他那满脸皱纹顷刻不见了,鼻子变高了,下嘴唇不突出了,嘴也不瘪了,呆滞的双眼变得炯炯有神,弯曲的身体舒展开了。

“天哪!”我高声叫道,“你吓死我了!”

“严密防范依然是必要的,我有理由认为他们正紧追我们。啊,那就是莫里亚蒂教授本人。”

火车开动,我向后望了一眼,见一个身材高大的人从人群中闯出来,不住挥手,仿佛想叫火车停下似的,不过为时太晚。

“由于做了防范,我们利索地脱身了。”福尔摩斯笑容满面地说着站起身来,脱下化装用的黑色教士衣帽,装进手提袋里。

“你看过今天的晨报了吗,华生?”

“没有。”

“那么,你不知道贝克街的事吗?”

“贝克街?”

“昨晚他们把我们的房子点着了。”

“我的天哪!福尔摩斯,这是不能容忍的!”

“从那个用大头棒袭击我的人被捕以后,他们就找不到我的行踪了,否则他们不会以为我已回家了。不过,他们显然预先对你进行了监视,这就是莫里亚蒂来到维多利亚车站的原因。你来时没有留下一点漏洞吗?”

“我完全按你吩咐行事的。”

“你找到那辆双轮马车了吗?”

“对,它正等在那里。”

“你认识那个马车夫吗?”

“不认识。”

“那是我哥哥。办这种事时最好别依赖雇用者。我们现在必须制订好对付莫里亚蒂的计划。”

“既然这是快车,而轮船又和这列车联运,我认为我们已经成功地把他甩掉了。”

“我曾对你说过这个人的智力水平和我不相上下。那么,你又怎能这样小看他呢?”

“他能怎么办呢?”“我能怎么办,他就能怎么办。”

“那么,你要怎么办呢?”“定一辆专车。”

“可是那一定太晚了。”“不晚。这趟车要在坎特伯雷站停,平常总至少耽搁一刻钟才能上船,他会在码头堵我们。”

“别人还以为我们是罪犯呢。我们何不在他来时先逮捕他?”

“那我三个月的心血就白费了。我们虽然能捉住大鱼,可那些小鱼就会横冲直撞,脱网而逃。但到星期一我们就可以把他们一网打尽。”

“那怎么办呢?”

“我们从坎特伯雷站下车。”

“然后呢?”

“然后我们来一次横贯全国的旅行,到纽黑文去,然后去迪埃普。同时,我们买两个毡睡袋,从容自在地经过卢森堡和巴塞尔到瑞士一游。”

所以,我们在坎特伯雷站下了车,可下车一看,还要等一小时才有车到纽黑文。载着我全套行装的行李车疾驰而去,我心情沮丧地望着,这时,福尔摩斯拉了拉我的衣袖,向远处指着。

“你看,果然来了。”他说道。

远方,从肯特森林中升起一缕黑烟,一分钟后,可以看到机车沿着列车爬过弯道,向车站疾驰而来。我们刚在一堆行李后面藏好,列车就鸣着汽笛隆隆驶过,一股热气向我们迎面扑来。

“他走了,”我们见那列车飞快地越过几个小丘,福尔摩斯说道,“你看,我们朋友的智力毕竟有限。他要是能把我推断的事推断出来,并采取相应的行动,那就非常高超了。”

“他要是赶上我们,会怎么样呢?”

“他一定要杀死我。不过,这是一场胜负未定的格斗。”

当夜我们到达布鲁塞尔,逗留两天后到达施特拉斯堡。星期一早晨福尔摩斯向苏格兰场发了一封电报,当晚我们回旅店时回电已经到了。福尔摩斯拆开电报,痛骂一声把它扔进了火炉。

“我早该预料这点!他跑了。”他愤愤地说,苏格兰场破获了整个集团,可就是没抓住莫里亚蒂。既然我离开了英国,当然谁也对付不了他了。我看,你最好还是回英国去,华生。”

“为什么?”

“因为现在你和我一起很危险。他的老巢被端了,如果他回伦敦去,他也要完蛋。以他的性格,他必定一心要找我复仇。”

我曾多次协助他办案,又是他的老友,很难同意他的建议。我们在施特拉斯堡饭馆争论了半小时,当夜决定继续旅行,我们平安到达日内瓦。我们一路漫游,在隆河峡谷度过了令人神往的一周,然后从洛伊克转路前往吉米山隘,山上依然积雪很厚,最后取道因特拉肯,去迈林根。山下春光明媚,一片嫩绿,山上白雪皑皑,依然寒冬。我很清楚,福尔摩斯一时一刻也没忘掉横在他心上的阴影。他对每一个从我们身旁经过的人都投以警惕的目光,仔细打量着。他确信,不管我们走到哪里,都有被人跟踪的危险。我记得有一次我们通过吉米山隘,沿道本尼山边界步行,突然一块大山石从山脊上坠落,滚到我们身后的湖中。福尔摩斯立刻跑上山脊,站在高耸的峰顶,延颈四望。向导说,春季这个地方山石经常坠落。但福尔摩斯默不作声,带着早已料到会有此事的神情。尽管他十分警惕,但并不灰心。恰恰相反,我从未见过他如此精神抖擞过。他反复提起:如果他能为社会除掉莫里亚蒂教授,他就心甘情愿结束侦探生涯。

“华生,我可以说,我完全没有虚度此生,由于我的存在,伦敦的空气得以清新。有一天,当我把那位欧洲最危险又最有能耐的罪犯捕获或消灭时,我的侦探生涯也就告终了。”

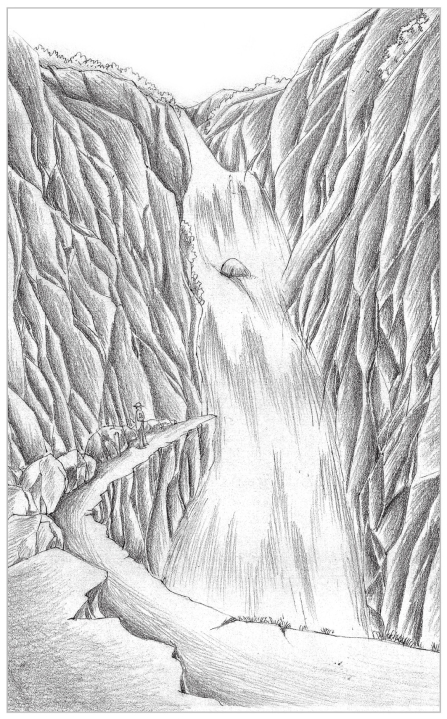

5月3日,我们到了荷兰迈林根的一个村镇,住在老彼得·斯太勒开设的“大英旅馆”里。店主曾在伦敦格罗夫纳旅馆当过三年侍者,英语流利。4日下午,在他的建议下,我们两人打算翻山越岭到罗森洛依的一个小村庄去过夜。不过,他郑重向我们建议不要错过半山腰上的莱辛巴赫瀑布,可以稍微绕路去欣赏一番。那是个险恶之处。融雪汇成激流,倾泻进万丈深渊。河流注入的谷口本身就有一个巨大的裂罅,两岸矗立着黑煤般的山岩,往下裂罅变窄,乳白色的、沸腾般的水流泻入无底深壑,涌溢进溅出一股激流从豁口处流下,连绵不断的绿波发出雷鸣般巨声倾泻而下,浓密而晃动的水帘经久不息地发出响声,水花飞溅,湍流与喧嚣声使人头晕目眩。半山坡上,环绕瀑布辟出一条小径,使人能饱览瀑布全景,可小径断然终止,游客只好原路返回。我们也只好返回,忽然看到一个瑞士少年手拿一封信顺小路跑来,信上有我们刚刚离开的那家旅馆的印章,是店主写给我的。信上说,我们离开不久,来了一位英国妇女,已到肺结核后期。她到卢塞恩旅游访友,不料突然咯血,颇有生命危险,如能有一位英国医生为她诊治,她将感到宽慰,问我可否返回一趟等等。店主在附言中又说,因为她拒绝让瑞士医生诊治,他别无办法,我如允诺,他将对我蒙感大德。

这种请求不能置之不理。可要离开福尔摩斯,又使我踌躇不决。最后我俩一致决定,他把送信的瑞士青年留在身边做向导和旅伴。福尔摩斯说,他要在这瀑布旁稍事逗留,然后翻山而过前往罗森洛依,我在傍晚时分到那里和他相会。我转身走开时,看到他背靠山石,双手抱臂,俯瞰着飞泻的水流。不料,这竟是我和他今世的永别。当我走下山坡扭头回顾时,瀑布已杳不可见,不过仍可看到山腰通往瀑布的蜿蜒崎岖的小径。我记得当时看见一个人顺小径快步走上去。在他身后绿荫的衬托之下,我很清楚地看到他黑色的身影。大约走了一个多小时,我才到迈林根。老斯太勒正站在旅馆门口。

我急忙走过去说:“她病情没有恶化吧?”

他顿时面呈惊异之色,我的心不由沉重起来。“你没有写过信吗?旅馆里没有一位生病的英国女人吗?”

“当然没有!可这信上有旅馆的印章!哈,一定是那个高个英国人写的,他是在你们走后来到这里。他说……”

我没等店主说完,便惊恐失色沿村路急速奔向刚才走过的小径。尽管我拼命快跑,返回莱辛巴赫瀑布时,还是过了两个多小时。福尔摩斯的登山杖依然靠在我们分手时他靠过的那块岩石上。可是却不见他的踪影,我大声呼唤,可耳边只有山谷传来的回声。看到登山杖,不由使我不寒而栗。那么说,他没有到罗森洛依去,在遭到仇敌袭击时,他依然待在这条一边是陡壁、一边是深涧的三英尺宽的小径上。瑞士少年也不见了。我竭力使自己镇静,然后运用福尔摩斯的方法去查明这场悲剧。微黑的土壤受到水花经常不断的溅洒,始终松软,在我脚下,有两排清晰的脚印一直通向小径尽头处,并没有返回的痕迹。离小路尽头处几码的地方,地面被践踏成泥泞小道裂罅边上的荆棘和羊齿草被扯乱,倒伏在泥水中。我伏在罅边查看,水花在我周围喷溅。我离开旅馆时,天色已经开始黑下来,现在我只能看到黑色的峭壁上的水珠熠熠发光以及峡谷远处浪花冲击的闪光。我大声呼唤,可是只有那瀑布的奔腾犹如人声传入我的耳中。

不过命中注定,我终于找到了我的朋友的临终遗言。我刚才说过,他的登山杖斜靠在小径旁的一块凸出的岩石上。在这块圆石顶上有一件东西闪闪发光,映入我的眼帘,我取下后发现那是福尔摩斯经常随身携带的银烟盒。我拿起烟盒,烟盒下面压着的叠成小方块的纸飞落到地面。我打开它,原来是从笔记本上撕下来的三页纸,是写给我的。它完全显出福尔摩斯的特性,指示照样准确,笔法刚劲有力,仿佛是在书房写成的。

亲爱的华生:

承蒙莫里亚蒂先生的好意,我写下这几行书信,他正等着对我们之间存在的问题进行最后的讨论。他已向我概述了他摆脱英国警察并查明我们行踪的方法。这更加肯定地证实了我对他的才能所作的极高评价。我一想到我能为社会除掉由于他的存在而带来的祸害,就很高兴,尽管这恐怕要给我的朋友们,特别是给你,我亲爱的华生,带来悲哀。不过,我已经向你解释过了,我的生涯已经到了紧要关头,而对我来说,再没有比这样的结局更使我心满意足的了。诚然,如果我对你彻底坦白说,我完全知道迈林根的来信是一场骗局,而我让你走开,是因为我确信,一系列类似的事情会接踵而至。请告诉警长帕特森,他所需要的给那个匪帮定罪的证据放在字首为M的文件夹里,里面有一个蓝信封,上写“莫里亚蒂”。在离开英国时,我已将薄产作了处理,并已付与我兄迈克罗夫特。请代我向华生夫人问候,我的朋友。

你忠诚的夏洛克·福尔摩斯

经专家现场勘察,两人进行过激烈搏斗,在如此险恶的环境下,其结果只能是两人紧紧扭打在一起,摇摇晃晃地坠入裂罅。当代最危险的罪犯和最杰出的护法卫士将永远葬身在旋涡激荡的无底深渊。后来再没人见到那个瑞士少年,他无疑是莫里亚蒂的爪牙。至于那个匪帮,福尔摩斯搜集的完整罪证揭露了他们的组织。在诉讼过程中,对他们那可怕首领的详情很少涉及,而现在我之所以把他的罪恶勾当和盘托出,是由于那些枉费心机的辩护师们妄想用攻击福尔摩斯的手段来纪念莫里亚蒂,而我永远把福尔摩斯看作我所知道的最好的人,最明智的人。