-

1.1目录

-

1.2序言

-

1.3绪论

-

1.3.1一、国外的拜占庭研究

-

1.3.2二、我国的拜占庭研究

-

1.3.3三、基本知识

-

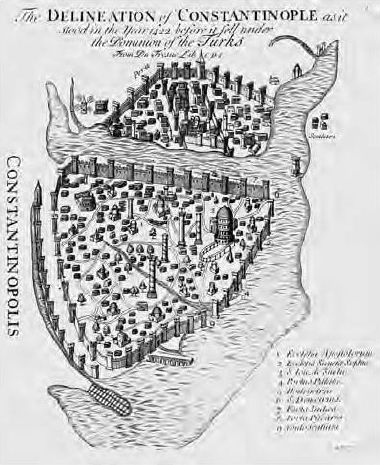

1.4第一章 君士坦丁时代

-

1.4.1一、艰难的过渡时期

-

1.4.1.11.晚期罗马帝国的危机

-

1.4.1.22.蛮族入侵

-

1.4.1.33.东、西罗马帝国的差异

-

1.4.2二、君士坦丁王朝的统治

-

1.4.2.11.君士坦丁王朝的建立

-

1.4.2.22.君士坦丁的基督教政策

-

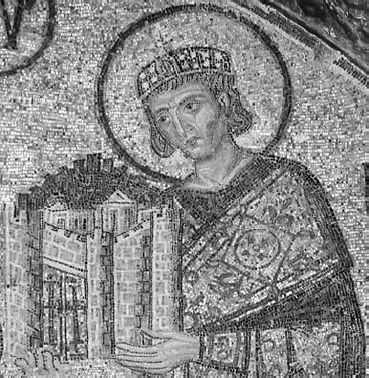

1.4.2.33.新罗马的建设

-

1.4.2.44.内政改革

-

1.4.2.55.蛮族问题

-

1.4.3三、狄奥多西王朝和利奥王朝

-

1.4.3.11.狄奥多西王朝的内政

-

1.4.3.22.狄奥多西王朝的外交

-

1.4.3.33.狄奥多西一世的后人和利奥王朝

-

1.4.4四、精神文化生活

-

1.5第二章 查士丁尼时代

-

1.5.1一、查士丁尼一世

-

1.5.1.11.查士丁尼一世其人

-

1.5.1.22.《罗马民法大全》

-

1.5.1.33.强化皇权

-

1.5.1.44.经济改革

-

1.5.1.55.宗教政策

-

1.5.2二、昙花一现的光荣

-

1.5.2.11.大兴土木重建首都

-

1.5.2.22.波斯战争

-

1.5.2.33.汪达尔战争

-

1.5.2.44.东哥特战争

-

1.5.2.55.天灾与瘟疫

-

1.5.2.66.查士丁尼帝国的危机

-

1.5.3三、查士丁尼时代的文化成就

-

1.6第三章 希拉克略时代

-

1.6.1一、希拉克略王朝的统治

-

1.6.1.11.希拉克略王朝

-

1.6.1.22.军区制改革

-

1.6.1.33.农兵和小农经济的发展

-

1.6.1.44.波斯战争

-

1.6.2二、阿拉伯战争

-

1.6.2.11.伊斯兰教的兴起和阿拉伯人的扩张

-

1.6.2.22.拜占庭阿拉伯战争

-

1.6.3三、希拉克略一世的后人

-

1.7第四章 毁坏圣像运动时代

-

1.7.1一、伊苏利亚王朝的对外战争

-

1.7.1.11.抵抗阿拉伯人入侵

-

1.7.1.22.对外扩张

-

1.7.2二、毁坏圣像运动

-

1.7.2.11.毁坏圣像运动的爆发

-

1.7.2.22.运动的发展与结束

-

1.7.2.33.深远的影响

-

1.7.3三、立法活动与农村社会

-

1.7.3.11.立法活动

-

1.7.3.22.《农业法》反映的农村社会

-

1.7.4四、弗里吉亚王朝

-

1.8第五章 马其顿王朝的统治

-

1.8.1一、马其顿王朝的兴起

-

1.8.2二、保加利亚战争

-

1.8.2.11.马其顿王朝以前的保加利亚人

-

1.8.2.22.传教活动的成功

-

1.8.2.33.第四次保加利亚战争

-

1.8.2.44.巴西尔二世的内政改革

-

1.8.2.55.保加利亚王国的灭亡

-

1.8.3三、对外扩张

-

1.8.4四、“拜占庭帝国黄金时代”

-

1.8.4.11.立法活动

-

1.8.4.22.宗教政策

-

1.8.4.33.文化政策

-

1.9第六章 拜占庭帝国的衰落和十字军运动

-

1.9.1一、拜占庭帝国的衰败

-

1.9.1.11.衰败的根源

-

1.9.1.22.科穆宁—杜卡王朝②

-

1.9.1.33.十字军狂潮的兴起

-

1.9.1.44.安格洛斯王朝内讧

-

1.9.2二、十字军占领君士坦丁堡

-

1.9.2.11.第四次十字军的阴谋

-

1.9.2.22.西欧骑士洗劫君士坦丁堡

-

1.9.2.33.西欧骑士对拜占庭帝国的分赃

-

1.9.2.44.拉丁帝国的统治

-

1.10第七章 尼西亚流亡政府

-

1.10.1一、拉斯卡里斯王朝

-

1.10.1.11.在流亡中崛起的政府

-

1.10.1.22.改革和重建军区

-

1.10.1.33.文化救亡运动

-

1.10.2二、推翻拉丁帝国的斗争

-

1.11第八章 拜占庭末代王朝统治及帝国灭亡

-

1.11.1一、巴列奥略王朝的统治

-

1.11.1.11.末代王朝

-

1.11.1.22.皇族内战

-

1.11.1.33.“二等小国”

-

1.11.1.44.王朝内战的后果

-

1.11.2二、拜占庭帝国的灭亡

-

1.11.2.11.奥斯曼土耳其人的兴起

-

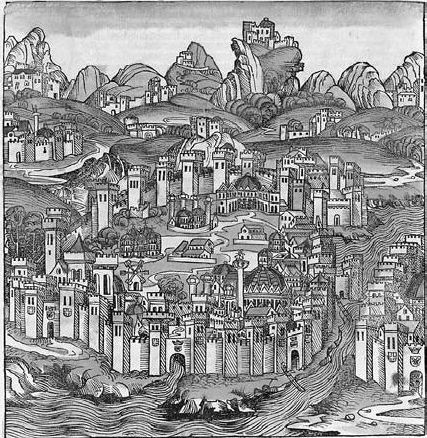

1.11.2.22.君士坦丁堡的陷落

-

1.12第九章 拜占庭文化

-

1.12.1一、拜占庭文化的曲折发展

-

1.12.2二、拜占庭文化

-

1.12.2.11.教育

-

1.12.2.22.文学

-

1.12.2.33.艺术

-

1.12.2.44.自然科学

-

1.12.2.55.天文历法

-

1.12.3三、拜占庭文化的特征

-

1.12.3.11.拜占庭文化的传统特征

-

1.12.3.22.拜占庭文化的开放性

-

1.12.3.33.教俗文化并存共荣

-

1.12.4四、拜占庭文化的历史地位

-

1.12.4.11.对斯拉夫世界的影响

-

1.12.4.22.对阿拉伯文化的影响

-

1.12.4.33.对中古西欧的影响

-

1.12.4.44.对忽视拜占庭文化意见的一点分析

-

1.13第十章 拜占庭帝国的对外关系

-

1.13.1一、拜占庭帝国在亚洲西部地区

-

1.13.1.11.拜占庭帝国与波斯人

-

1.13.1.22.拜占庭帝国与阿拉伯人

-

1.13.1.33.拜占庭帝国与土耳其人

-

1.13.1.44.拜占庭帝国与其他西亚民族

-

1.13.2二、拜占庭帝国在东欧

-

1.13.2.11.拜占庭帝国与保加利亚人

-

1.13.2.22.拜占庭帝国与俄罗斯人

-

1.13.2.33.拜占庭帝国与其他东欧民族

-

1.13.3三、拜占庭帝国在西欧

-

1.13.3.11.拜占庭帝国与日耳曼人

-

1.13.3.22.拜占庭帝国与意大利

-

1.13.3.33.拜占庭帝国与教皇

-

1.13.3.44.拜占庭帝国与十字军

-

1.13.3.55.拜占庭帝国与西欧其他民族

-

1.13.4四、拜占庭帝国与古代中国

-

1.14附录一 基本参考史料

-

1.14.1一、主要文献资料

-

1.14.1.11.教会史

-

1.14.1.22.年代记

-

1.14.1.33.人物传记

-

1.14.1.44.编年史

-

1.14.1.55.其他文献史料

-

1.14.2二、文物资料

-

1.14.2.11.拜占庭铸币

-

1.14.2.22.拜占庭印章

-

1.14.3三、原始资料

-

1.14.3.11.教会史

-

1.14.3.22.当代史

-

1.14.3.33.编年史

-

1.14.3.44.典章制度

-

1.14.3.55.人物传记

-

1.14.3.66.书信札记

-

1.15附录二 重要参考书目

-

1.15.11.通史、断代史

-

1.15.22.政治、军事和外交

-

1.15.33.经济、技术

-

1.15.44.宗教文化

-

1.15.55.人物传记

-

1.15.66.其他

-

1.16附录三 拜占庭帝国皇帝年表

1

拜占庭帝国通史