三、基本知识

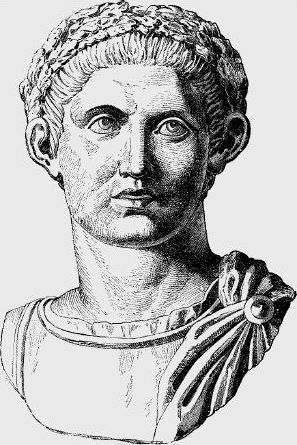

拜占庭(Byzantium)这一名称最初是指位于博斯普鲁斯海峡的古城拜占庭。该城市始建于古希腊商业殖民时代,4世纪君士坦丁大帝(Constantine the Great,306—337年在位)在古城旧址上扩建罗马帝国的东都,此后,拜占庭城迅速发展,成为地中海第一大都市,而拜占庭这个名字也因此闻名于世。

然而,在中古欧洲并不存在所谓“拜占庭帝国”,也没有任何民族自称为“拜占庭人”。当时,原罗马帝国东部被称为“东罗马帝国”(the Eastern Roman Empire),其君主自称为“罗马皇帝”,当地的居民则自称“罗马人”,连他们的首都也冠以“新罗马”。那么,我们使用的“拜占庭帝国”、“拜占庭国家”和“拜占庭人”等名称究竟从何而来?这些称谓实际上是近代学者在其研究工作中开始采用的。1526年,德国学者赫罗尼姆斯·沃尔夫(H. Wolf)在最初奠定《波恩大全》编辑基础工作中,首次使用“拜占庭的”一词,以示这部丛书的内容有别于古希腊和近代希腊的历史文献。1680年,法国学者西维奥尔·杜康也使用这一名称作为其《拜占庭史》一书的题目,用来说明这个以古城拜占庭为首都的东地中海国家的历史。从此,学者就将涉及这个古国的事物冠以“拜占庭的”,东罗马帝国也被称为“拜占庭帝国”。在历史文献中,“拜占庭”大多是指这个城市,而非我们今天的含义。

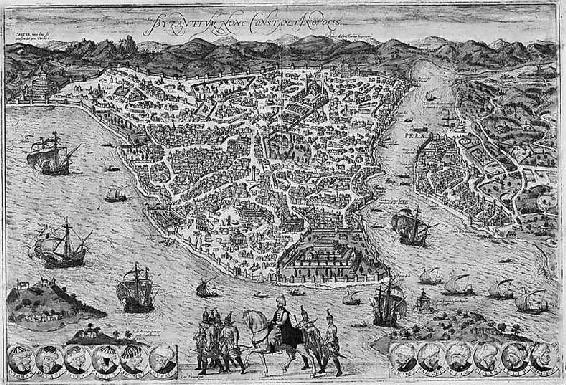

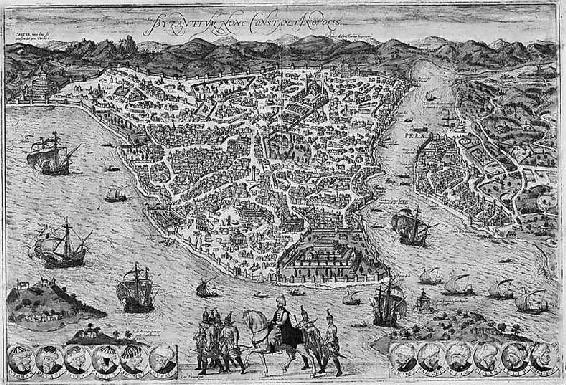

拜占庭国家历史始于330年,这一年,君士坦丁大帝正式启用古城拜占庭为东都“新罗马”,后来该城改称为君士坦丁堡(图0-3),意为“君士坦丁之城”。长期以来拜占庭历史起始年代一直是史学界聚讼不休的问题,学者对这一年代的判断相去甚远,意见多达近10种。本书采用330年作为拜占庭国家史的开端。

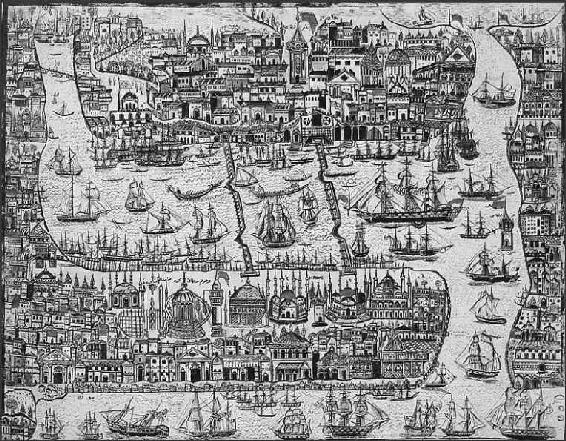

图0-3 16世纪的君士坦丁堡

事实上,拜占庭国家在330年时已经形成比较完整的政治实体。3世纪危机是罗马帝国历史发展的转折点,这场危机使罗马帝国陷于全面的社会动荡和政治混乱。在动荡的局势中,相对稳定的东罗马帝国(即后人所称拜占庭帝国)逐步发展,其作为帝国统治中心的政治地位逐步超过帝国西部。皇帝戴克里先及其后的多位皇帝将行宫设在帝国东部。君士坦丁大帝正式启用扩建后的拜占庭城为新罗马,标志着具有独立政治中心的政治实体的形成。而此时的罗马古城和亚平宁半岛作为帝国政治中心的地位已经名存实亡。新国家还建立了与旧罗马帝制不同的血亲世袭制王朝,君士坦丁大帝将皇帝的位置传给其子君士坦丁二世(Constantine II,337—340年在位),并后传4位血亲皇帝,从而开始了拜占庭帝国王朝的历史。同时,新帝国建立了由皇帝任免、对皇帝效忠并领取薪俸的中央和地方官僚机构,在拜占庭社会中,形成庞大的官僚阶层,这个阶层与罗马帝国时期作为公民代表和“公仆”的官员有本质区别。而作为国家机器重要组成部分的军队和法律也成为皇帝统治的工具,皇帝成为军队最高统帅,是立法者和最高法官。

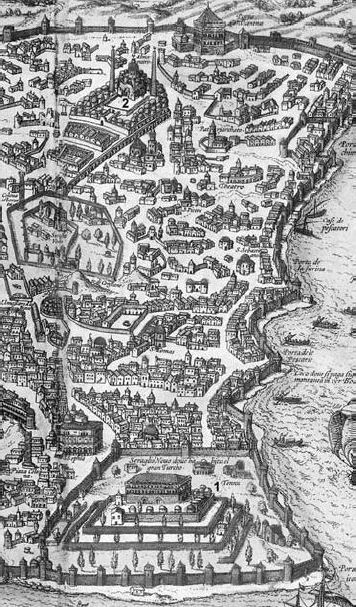

拜占庭国家政治制度的演化有其深刻的经济背景。自3世纪危机以后,西罗马帝国即陷入经济萧条、人口锐减、城市破败、商业凋敝的境况之中,衰亡之势不可逆转。而东罗马帝国则由于多种经济形式并存,具有较大的灵活性和适应能力。早期拜占庭农村存在的公社制、隶农制、自由小农制使农业经济一直比较发达的东地中海沿海地区没有出现类似西罗马帝国那样严重的农业危机,因而,也为早期拜占庭国家提供了相对稳定的经济基础。早期拜占庭国家相对稳定的政治局势也使占有商业贸易地理优势的拜占庭帝国能够继承古代世界开创的东西方贸易传统,发展起活跃的国际商业活动,以致君士坦丁堡成为“沟通东西方的金桥”(马克思语)。显然,330年时,以君士坦丁堡为中心的东地中海经济区已经形成,它不再是西罗马帝国经济的附属部分,而是一个具有独立经济系统的区域,其繁荣和发达的程度远远超过罗马帝国的西部(图0-4)。

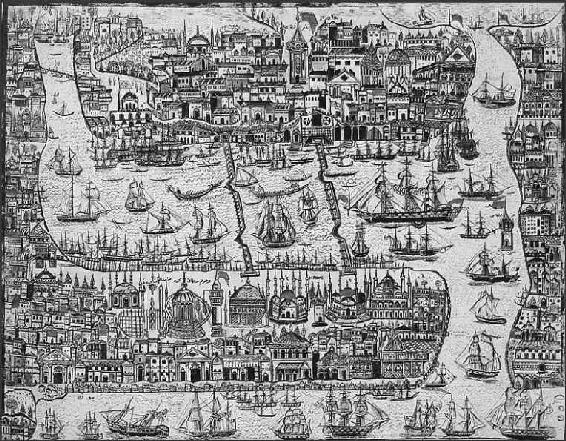

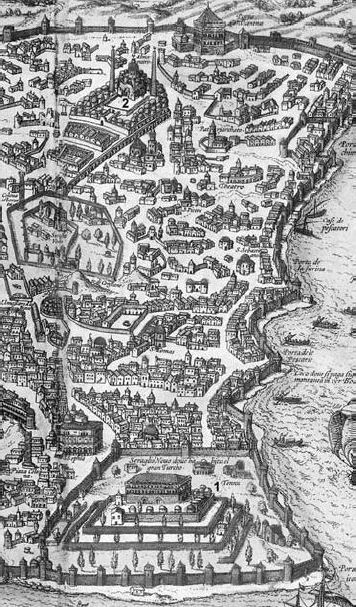

图0-4 15世纪的君士坦丁堡

拜占庭帝国在宗教和社会意识形态方面也发生了深刻的变化,这主要表现为基督教的迅速发展。基督教产生于1世纪的古代罗马世界,并广泛流传于东地中海沿岸地区,至3—4世纪时,它已经从被压迫被剥削的下层人民的宗教逐步演化成为受统治阶级推崇的宗教,其早期的性质、社会基础、教义、教会组织和教规礼仪都发生了巨大且深刻的变化,日益与罗马帝国政府合流。4世纪上半叶君士坦丁大帝颁布的《米兰敕令》和他亲自主持召开的尼西亚会议实际上使基督教获得了国教的地位。基督教的发展与传播为普遍存在的对现实生活绝望的社会心理和颓废思想提供了精神寄托,使意识形态的混乱局面得到调整。在拜占庭帝国,基督教已经从屡受官方迫害的民间宗教发展成为受到统治集团支持的宗教。由于东罗马帝国政治相对稳定、经济相对繁荣,以希腊人和希腊化的其他民族为主体的拜占庭人就开始兼收并蓄古代希腊罗马文化、古代东方文化和基督教文化,积极发展具有独立文化特征的拜占庭文化。可以说,东地中海地区一直是古典文化的中心,也是拜占庭文化发展的温床。

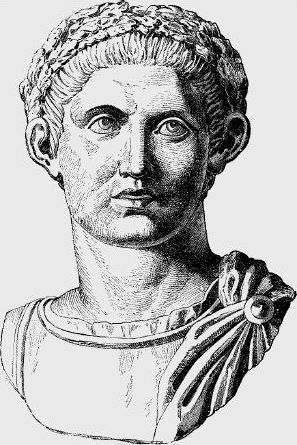

笔者近读古人书,发现在中古时期,拜占庭作家也大多以君士坦丁大帝(图0-5)为其新帝国(东罗马帝国)的首位君主,直到1453年奥斯曼土耳其军队攻陷帝国都城的最后时刻,预感到大难临头的城中居民仍在流传着帝国首位君主君士坦丁的种种预言。【67】显然,我们在这个问题上的看法与古人暗合,具有合理的历史感。

图0-5 君士坦丁大帝

拜占庭史分期也是个见仁见智的问题,因为历史本无分期,是后人为了学习和理解的方便人为划定的。目前有多种拜占庭历史分期法,本书仍坚持早、中、晚的分期,主要是在大体符合拜占庭历史起伏发展的趋势基础上,更便于记忆和理解问题。自330年至1453年君士坦丁堡被奥斯曼土耳其军队攻陷,拜占庭历史经历了1100余年。在此期间,拜占庭历史发展大体可以划分为3个阶段:即330—610年的早期历史阶段,610—1056年的中期历史阶段和1056—1453年的晚期历史阶段。【68】

早期拜占庭国家经历了由古代社会向中古社会的转变,为了能够在普遍的混乱和动荡中找到维持稳定的统治形式,拜占庭帝国皇帝作了多种尝试,其中以君士坦丁大帝和查士丁尼一世(Justinian I,527—565年在位)的改革为突出的代表。查士丁尼一世以其毕生精力企图重建罗马帝国昔日的辉煌,力图恢复古代罗马帝国的旧疆界,其努力最终失败,标志着在旧社会的框架和制度中寻求建立新秩序的时代的结束。565年查士丁尼一世去世后,拜占庭帝国陷入内外交困的危机,政变不断、外敌入侵、农田荒芜、城市缩小、人口减少,包括大地主和小农在内的农业经济瓦解,特别是斯拉夫人、阿瓦尔人、波斯人、阿拉伯人、伦巴底人等周边民族的四面围攻加剧了形势的恶化。

希拉克略一世(Heraclius I,610—641年在位)登上拜占庭帝国皇位标志拜占庭帝国中期历史的开始(图0-6)。在此期间,拜占庭统治者推行以军区制为中心的社会改革,加速社会组织的军事化。这一制度适合当时形势发展的需要,为缓解危机形势、稳定局势、加强国力提供有力的保障。在拜占庭帝国国力不断增强的基础上,拜占庭军队以巴尔干半岛和小亚细亚为基地,不断对外扩张。在马其顿王朝统治时期,拜占庭帝国势力达到鼎盛,巴西尔二世(Basil II,976—1025年在位)发动的一系列成功的对外战争成为拜占庭国家强盛的外在标志。但是,“成也萧何,败也萧何”,曾经一度挽救拜占庭帝国危亡形势的军区制,在发展过程中暴露了大量内部无法克服的矛盾,军区制下兴起的大土地贵族日益强大,在经济和政治上与帝国中央集权相对抗,而军区制赖以存在的小农经济基础的瓦解则成为拜占庭帝国衰落的开端。马其顿王朝统治末期,拜占庭帝国再度陷入内外交困的境地,这标志着拜占庭帝国晚期衰亡史的开始。

图0-6 希拉克略一世夺回真十字架并将其送往耶路撒冷

晚期拜占庭历史是帝国急剧衰落,直至灭亡的历史。11世纪末,军区制彻底瓦解,帝国经济实力急剧下降,国库空虚,以农兵为主体的小农经济的瓦解使拜占庭不仅陷入经济危机,而且兵源枯竭。以大地产为后盾的贵族特别是军事贵族参与朝政,角逐皇位,他们相互残杀,引狼入室,致使君士坦丁堡于1204年失陷于十字军骑士之手。此后,拜占庭国土分裂,中央集权瓦解,领土不断缩小,沦为东地中海的小国,在奥斯曼土耳其、塞尔维亚和保加利亚等强国之间周旋,苟延残喘。1453年奥斯曼土耳其帝国攻陷君士坦丁堡,末代皇帝君士坦丁十一世(Constantine XI Palaiologos,1449—1453年在位)阵亡,其后,末代王朝巴列奥略家族男性成员被土耳其人尽数屠杀,拜占庭帝国最终灭亡。

在1100多年期间,拜占庭帝国疆域变动不定。早期拜占庭帝国疆域基本上囊括原罗马帝国的全部领土,到君士坦丁大帝去世时(337年),其领土包括多瑙河以南的巴尔干半岛、黑海及其沿岸地区、幼发拉底河以西的小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、尼罗河第二瀑布以北的埃及、北非的马格里布地区、西班牙、高卢和意大利。5世纪初,拜占庭帝国仍然保持上述疆域,分划为120个左右省份。

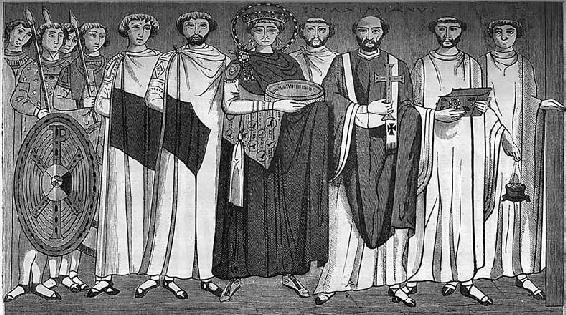

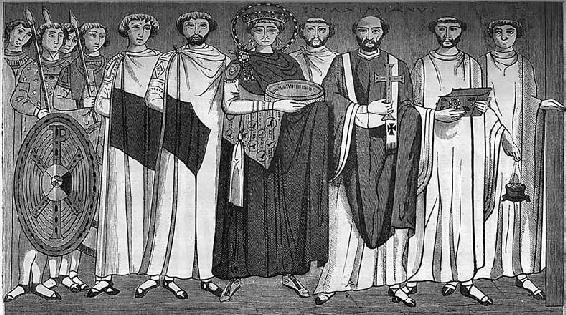

查士丁尼一世继承皇帝权力时,帝国西部几乎全部丧失于日耳曼各小王国,拜占庭帝国的领土仅包括巴尔干半岛、黑海南岸、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和埃及。他在位期间致力于恢复罗马帝国昔日的疆域,多次对西地中海世界发动远征,帝国西部领土部分得到恢复,重新控制意大利、北非马格里布沿地中海地区、西班牙南部和直布罗陀海峡。到查士丁尼一世(图0-7)去世时(565年),除高卢和西班牙北部地区外,拜占庭帝国基本重新占据了罗马帝国的旧领土,地中海再次成为帝国的内海。

图0-7 查士丁尼一世及其部属

6世纪末,斯拉夫人和阿瓦尔人大举侵入巴尔干半岛,波斯军队则进犯帝国亚洲领土,兵抵地中海东部沿海,伦巴底人的进攻也使拜占庭军队龟缩于拉韦纳总督区。至7世纪中期,阿拉伯人更以凶猛的进攻夺取拜占庭帝国在亚洲和非洲的领土,从而导致帝国疆域的巨大变化。8世纪时,拜占庭帝国疆域仅包括以阿纳多利亚高原和幼发拉底河上游为东部界标的小亚细亚地区,和以马其顿北部为边界的巴尔干半岛,以及爱琴海及其海岛。此后,这一边界大体保持不变,上述领土构成拜占庭帝国版图。

9世纪,随着拜占庭帝国国力增强和对外扩张,其疆域有所扩大。巴尔干半岛包括阿尔巴尼亚和伊庇鲁斯,直到多瑙河南岸地区尽为拜占庭帝国所有,意大利南部和西西里岛也重新为拜占庭人所控制,拜占庭帝国的海上势力远达塞浦路斯岛和克里特岛。10—11世纪帝国对外战争再度得手,其疆域又有扩大,东部边界推进到两河流域中、上游和美索不达米亚地区,南部直到叙利亚地区的凯撒里亚城。此期,帝国西部疆界基本没有发生变化。

第四次十字军攻占拜占庭帝国首都君士坦丁堡开启了拜占庭人丢城失地的历史。在博斯普鲁斯海峡东岸的尼西亚城流亡57年的拜占庭政府只控制小亚细亚的中部地区。拜占庭帝国原有的领土大部分成为拉丁帝国封建骑士的领地和各个希腊人小政权实体。1261年拜占庭帝国巴列奥略王朝重新入主君士坦丁堡后,其疆域仅剩京城附近地区,黑海南岸的特拉比仲德王公、伯罗奔尼撒半岛南部的莫利亚地区和伊庇鲁斯山区虽然承认拜占庭中央政府的宗主权,但实行独立统治。这种情况一直持续到拜占庭帝国最后灭亡。

从拜占庭帝国疆域变动的过程来看,拜占庭帝国继续保持了古代罗马帝国濒水的特性,也就是说拜占庭帝国仍然是个围绕在海洋周围的帝国,只不过将古代罗马帝国围绕地中海东、西方向的中轴线改变为从黑海、经博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海、达达尼尔海峡、爱琴海至东地中海的南、北方向的中轴线,且将罗马帝国时期的东西向中轴线之中央核心点罗马古都政治中心,迁移到新帝国南北向中轴线的中央核心点新罗马,即君士坦丁堡(图0-8)。这样外在的空间变动反映出拜占庭帝国的“遗传与变异”,是值得我们深入思考的。

图0-8 繁华的君士坦丁堡

拜占庭帝国的居民最初基本上是由原罗马帝国东部地区各民族构成的。他们包括东地中海沿海地区各民族,即巴尔干半岛南部的希腊人、希腊化的埃及人、叙利亚人、约旦人、亚美尼亚人,以及小亚细亚地区的古老民族,如伊苏利亚人和卡帕多利亚人等,还包括西地中海的西班牙人和意大利人等。虽然,拜占庭帝国的民族构成比较复杂,但是,希腊人和希腊化的各个民族是拜占庭帝国的主要民族。这一时期,帝国的官方语言是拉丁语,民间语言则主要包括希腊语、叙利亚语、亚美尼亚语、柯普特语等。

6—7世纪时,早期拜占庭民族构成发生了巨大变化。首先,拜占庭帝国非洲的全部领土和亚洲的部分领土丧失于阿拉伯人,在这些领土上居住的民族脱离拜占庭人控制,成为阿拉伯哈里发国家的臣民,例如埃及人和约旦人就是从这一时期开始伊斯兰化的。此外,西班牙人也逐步摆脱了拜占庭帝国的控制。其次,斯拉夫人大举迁徙进入巴尔干半岛,并作为帝国的臣民定居在拜占庭帝国腹地,在与希腊民族融合的过程中逐渐成为拜占庭帝国的主要民族之一。这样,拜占庭帝国中期历史上的主要居民包括希腊人、小亚细亚地区各民族和斯拉夫人,他们使用的官方语言是希腊语和拉丁语。这里要特别指出的是,作为帝国臣民的斯拉夫人与巴尔干半岛北部地区独立的斯拉夫人有很大区别。前者与希腊人融合,成为现代希腊人的祖先之一,后者则独立发展成为现代斯拉夫人的祖先。前者使用希腊语为母语,而后者以斯拉夫语为母语。这种状况此后没有发生重大变化。

12世纪以后,拜占庭帝国的主要民族成分基本上与拜占庭帝国中期历史上的民族成分一样,只是拉丁语不再为拜占庭人所使用,只有少数官员和高级知识分子偶尔使用拉丁语。我们这里所谓“主要民族”是指在国家政治生活和文化生活中起主要作用的民族。在拜占庭帝国,统治阶层和贵族大多是由希腊人和希腊化的小亚细亚人,如希腊和伊苏利亚等民族构成。拜占庭的皇帝大多是来自这些民族,特别是6世纪以后,统治集团的成员几乎全部由希腊贵族和小亚细亚贵族组成。他们虽然自称为“罗马人”,并在政治方面力图保持古代罗马帝国的传统,但是,他们所用的语言以希腊语为主,他们生活的文化环境也是东地中海的希腊化世界,即公元前4—前1世纪亚历山大大帝及其部将征服和统治的东地中海和近东地区。在这些地区,高度发展的古代希腊文化已经被当地各民族所接受,成为此后各自发展的文化基础。

注释

【1】 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1985年版,第3卷,第444-445页。

【2】 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, London 1905-1906, Vol.1, p.53.

【3】 吉本的这部名著由黄宜思和黄雨石翻译的中文节选本已经由商务印书馆于1997年出版。吉本著,黄宜思和黄雨石译:《罗马帝国衰亡史》,商务印书馆1997年版。

【4】 Cambridge History of European Economy, Cambridge 1952.

【5】 K .Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum ende des ostromischen reiches, Munich 1891, Athens 1974.

【6】 Παπαρριγοπουλος, Ιστορια του Ελληνικου εθνους απο των αρχαιοτατων χρονων μεχρι τωννεωτερων, Αϑηνα 1860-1877. Paparrigopoulos, Histoire de la civilisation hellenique, Paris 1878. Lampros, Ιστορια της Ελλαδος. μετ εικονων απο των αρχαιοτατωνχρονων μεχρι τηςΚωνσταντινουπολεως, Athens 1886, 1908.

【7】 A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Wisconsin 1958.

【8】 G.Ostrogorsky, History of the Byzantine State, tr.J.Hussey, Oxford 1956, 1968.美国新生代拜占庭学家Warren T.Treadgold近年来屡有佳作问世,其《拜占庭国家与社会史》最为得意,曾放言为Ostrogorsky之后第一杰作。该书多有新意,但总体水平尚未突破奥氏经典作品,此已为国际拜占庭学界的共识。参见W.T. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society,Stanford 1997.这从另一个侧面反映了Ostrogorsky作品的强大生命力。2002年出版的《牛津拜占庭史》也值得一读,其中最大的亮点在于,主编Cyril Mango允许作者纳入了许多新见解和对传统意见的质疑。Cyril Mango ed., The Oxford History of Byzantine,Oxford University Press, 2002.

【9】 N .Iorga, Histoire de la vie byzantine,empire et civilisation,Bucarest, édition de l'auteur, 1934.

【10】 S. Runciman, Byzantine Civilization,London 1933, 1959.S.Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and His Reign. A Study of Tenth Century, Cambridge 1929.S.Runciman, A History of the Crusades, Cambridge 1951.S.Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930.

【11】 列夫臣柯:《拜占庭》,三联书店1962年版。

【12】 N .H.Baynes and H.Moss (eds.), Byzantium.An Introduction to East Roman Civilization, Oxford 1948.

【13】 E.Stein, Geschichte des spatromischen Reiches, Vienna 1928.

【14】 H .G.Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Munich 1971.I.Karayannopulos,Πηγαι της βυζαντινης ιστοριας, Θεσσαλονικη 1978.

【15】 W.Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum,London 1908.A.R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Washington 1966. Cecile Morrisson, Catalogue des monnaies byzantine de la Bibliotheque Nationale(491-1204), Paris 1970.I.Tolstoj, Vizantijskie monety, Amsterdam 1968.

【16】 R.Browning, The Byzantine Empire, London 1980.C.Mango, Byzantium and its Image, London 1984. D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453, London 1971.I.Karagiannoulos, Το Βυζαντινον Κρατος, Θεσσαλονικη 1983.I.Karagiannoulos, ΙστοριαΒυζαντινου Κρατους, Θεσσαλονικη 1992.P.Schreiner, Byanz, Munich 1986.A. P. Kazdan, The History of the Byzantines, N. Y. 1985.这些书在我国大都可以找到。

【17】 I .Karagiannopoulos, Η Πολιτικη Θεωρια των Βυζαντινων, Θεσσαλονικη 1988. I.J. Maksimovic, The Byzantine Provincial Administration, Amsterdam 1988.S.Vryonis, Byzantine Imperial Authority, Paris 1982.

【18】 N.Oikonomidis, Byzantine Lead Seals, Washington D.C.1985.W.Hummel, Katalog der byzantinischen, Munich 1982.Tony Hackens, Le Monnayage byzantin:émission, usage, message, Louvainla-Neuve : Séminaire de numismatique Marcel Hoc, Collège Erasme, 1984.

【19】 A.P.Kazdan, People and Power in Byzantium: an introduction to the Modern Byzantine Studies, Washington D.C.:Dumbarton Oaks 1991. A.Cameron, The Byzantines, Malden, MA: Blackwell Pub.2006.

【20】 国际拜占庭学研究机构的网站和主页为:http://www.sc.edu; http://www.eie.gr.aieb,各国拜占庭学研究机构的网址和拜占庭学者的电子信箱可从中查询。

【21】 我国学者在这一课题上取得的初步成果一经发表,立即引起国际拜占庭学界的普遍关注,国外一些学术机构分别向我国学者提出合作意向,其中某些项目正在进行中。

【22】 该报告发表于哥本哈根会议正式文件,笔者已经将其翻译为中文,将另行发表。

【23】 张联芳、马细谱编译:《世界各国对拜占庭学的研究状况》,《世界历史研究动态》1979年第1期;齐思和:《苏联历史学家对拜占庭研究的卓越贡献》,《历史研究》1957年第11期,第98页。

【24】 齐思和,前引文,第98页。

【25】 这类文章中比较有代表性的包括许宏杰:《拜占庭封建化过程的几个问题》,《新史学通讯》1956年第2期;杨连山:《关于拜占庭封建制起源与封建化问题的探讨——对许宏杰同志〈拜占庭封建化过程的几个问题〉一文的商榷》,《史学月刊》1959年第1期;陈兆璋:《试论拜占庭帝国奴隶制向封建制过渡的几个问题》,《厦门大学学报》1964年第1期;郑如霖:《关于东罗马帝国从奴隶制向封建制过渡中的几个问题》,《华南师大学报》1983年第1期。

【26】 尹曲:《拜占庭帝国是怎样灭亡的》,《历史教学》1956年第3期,第28页。

【27】 国家图书馆每年购置世界各地最新出版的拜占庭学书籍,而《前荷马至后拜占庭时期希腊文古籍数据库》(简称TLG)已经落户南开大学5年以上,并正式对全国学者开放。

【28】 20年前,我国尚未建立拜占庭学全面的人才培养体系,只有两三所高校开设本科层次的拜占庭史选修课。目前,南开大学、东北师范大学、清华大学等高校可以培养博士和硕士研究生,更多学校的本科课程表中也都设有拜占庭历史和文化方面的课程。

【29】 “从50年代中期至80年代中期,共刊出关于拜占庭史的各类文章35篇,其中译作6篇,我国学者的学术论文11篇,包括转译在内的通讯和综述12篇,常识性文章6篇。从中外学者的17篇论文来看,讨论的问题如下:关于拜占庭封建化问题9篇,关于拜占庭灭亡及其原因3篇,有关考古及中国与拜占庭关系3篇,关于拜占庭文化与生活1篇,关于查士丁尼1篇。此外出版了一本译自俄文的中文本简史,列夫臣柯的《拜占庭》”。郑玮:《中国学者对拜占庭史研究综述》,《史学理论研究》2000年第1期。近20多年来,我国学人撰写的拜占庭学方面的论文总数百篇左右,一批以拜占庭历史和文化为主题的著作和译作相继出版,将近30种,研究状况之改善可见一斑。

【30】 凌强:《应该加强对拜占庭历史的研究》,《世界历史》1986年第11期。

【31】 陈志强、徐家玲:《试论拜占庭文化在中世纪欧洲和东地中海文化发展中的地位和作用》,《历史教学》1986年第8期。陈志强:《拜占庭文化特征初探》,《世界历史研究动态》1988年第8期。1996年《天津统一战线》连续登载希腊拜占庭文化方面的文章。

【32】 《历史教学》1986年第6-12期。

【33】 我们不可能一一列举这百余篇文章,现代研究技术开发的多种论文数据库可以为读者提供检索方便。但是在此列举几篇有特色的文章对于我们说明问题还是必要的。缪良云的《拜占庭染织艺术》(苏州大学学报(工科版)2002年第3期)细致地讨论了拜占庭帝国的两种主要纹织物;许美琪的《拜占庭文明及其家具》(《家具与室内装饰》2006年2月19日)详细介绍了豪华的拜占庭室内装饰和家具设计,分析了其脱离写实主义倾向于抽象的象征性的特点;张煜琼等的《由圣索菲亚大教堂看拜占庭建筑与其结构的整合》(《长沙铁道学院学报(社会科学版)》2006年第3期)以建筑工程师的专业眼光具体分析了拜占庭建筑的力学和美学特点;钱俊龙摘编的《锶同位素用来研究早期玻璃生产——来自近东拜占庭和早期伊斯兰玻璃》(《文物保护与考古科学》2003年总第15卷)对古代拜占庭玻璃样本进行了化学分析,以确定其制造原料的来源;陈志强的《拜占庭帝国历法特点研究》(《世界历史》1999年第4期)专门探讨多种拜占庭历法及其现代的计算方法;姜丹翻译的长篇《拜占庭音乐》(《中央音乐学院学报》2002年第4期)并非一般性的介绍文章,而是翻译者在维也纳大学音乐系进修学习的成果,其对古代拜占庭音乐文本、旋律等的解读具有极高的专业水平。黄坤坊的《拜占庭帝国的档案工作》(《档案与建设》1995年第7期)、郭健的《拜占庭教育概述》(《河北大学学报》1997年第3期)、林英的《新疆波马出土的虎柄金杯中的拜占庭因素》(《艺术史研究》,中山大学出版社2001年12月第3辑)、陈志强:《“查士丁尼瘟疫”影响初探》(《世界历史》2008年第2期)、陈志强:《拜占庭文化与巴尔干火药桶》(《史学理论研究》2007年第3期)、陈志强:《研究与视角——“查士丁尼瘟疫”研究》(《中国历史上的环境与社会》,王利华主编,三联书店2007年版,第293-307页)、陈志强:《“查士丁尼瘟疫”辨析》(《世界历史》2006年第1期)都是就拜占庭历史和文化的某个方面做出的专题研究成果。

【34】 2012年6月17日,在南开大学历史学院举行了我国首次拜占庭研究圆桌会议,来自清华大学、中山大学、东北师范大学等全国各地高校的20多名教师同学参加了会议。

【35】 陈志强、徐家玲,前引文,《历史教学》1986年第8期,第28页。

【36】 陈志强:《拜占庭毁坏圣像运动的原因》,《世界历史》1996年第3期。李丽:《试论拜占庭帝国的圣像破坏运动》,《吉林师范学院学报》1996年第1期,《拜占庭毁坏圣像运动的影响》,《吉林师范学院学报》1999年第6期和《毁坏圣像运动时期拜占庭帝国的军事和外交》,《社会科学战线》2000年第5期。苑一博:《圣像与破坏圣像运动》,《历史教学问题》2004年第3期。祁颍:《再析圣像破坏运动的影响》,《学术交流》1997年第5期。

【37】 吴舒屏:《试析东正教的遁世主义修道理念在拜占庭时期的发展》,《世界宗教研究》2002年第1期。

【38】 谭建华:《查士丁尼立法活动的经济原因探析》,《湖南第一师范学报》2003年第4期。武鹏:《拜占庭皇帝尤利安宗教政策的经济社会原因分析》,《历史教学》2005年第6期。

【39】 徐家玲:《论4至6世纪拜占庭帝国的经济复苏与转轨》,《历史教学》2000年第4期,第23页。徐家玲:《拜占庭在中世纪地中海商业复兴中的地位》,《求是学刊》1997年第5期,第101页。

【40】 对这一重要理论问题,陈志强的《研究视角与史料》(《史学集刊》2006年第1期)和《拜占庭文化研究的新动向》(《世界历史》2007年第6期)作了实证性的探讨。有关1986年前我国拜占庭史研究状况的总结可以参考郑玮前引文章。

【41】 前引陈志强:《拜占庭文化特征初探》和解素蔚的《拜占庭文化及其对西欧文艺复兴的影响》(《江西师范大学学报》1987年第4期)分别进行了探讨。

【42】 沈坚:《希腊化与拜占庭帝国》,《华东师范大学学报》1993年第2期;沈坚:《关于希腊化时代的历史考察》,《史学集刊》1992年第3期。

【43】 刘伟冬:《拜占庭帝国与拜占庭文化的传统》,《南京艺术学院学报》2006年第2期。乔丹:《论拜占庭文化对欧洲文化的影响》,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2005年第5期。徐家玲:《拜占庭与西方世界的文化联系》,《河北大学学报》2001年第2期。杨翠红:《拜占庭基督教传入对罗斯文化具有积极影响解析》,《西伯利亚研究》2006年第4期。孔丽娜:《罗斯时期的拜占庭文化痕迹》,《硕士论文文库》2006年。

【44】 北京大学历史系马克垚先生在2003年8月全国世界史学科武汉会议上的发言作如是说,笔者深以为然。

【45】 唐亦功:《东西方文化特征在城市布局上的体现——长安城与君士坦丁堡》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》1996年第4期。

【46】 王三义:《阿拉伯文明与拜占庭文明的碰撞与融合》,《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2004年第2期。《河西五凉文化与拜占庭文化之比较》,《西北史地》1994年第2期。

【47】 吴长春:《中世纪西欧吸收古希腊文化渠道问题初探》,《历史教学》1988年第2期。陈志强:《拜占庭对西欧文化的影响》,《历史教学》1991年第2期,该文引用了16种外文专著。

【48】 陈志强:《拜占庭皇帝继承制特点研究》,《中国社会科学》1999年第1期。《拜占庭皇帝谱牒简表》,《南开大学历史系建系七十五周年纪念文集》,南开大学出版社1998年版,第361-369页。

【49】 郑玮的博士论文《雅典的基督教化(267-582年)》(2005年)即是以拜占庭早期历史文献和雅典保存的拜占庭教堂遗址为研究对象,该论文已经正式出版,见天津人民出版社2009年版。

【50】 有关研究状况林英在其《20世纪中国与拜占庭帝国关系研究综述》(《世界历史》2006年第5期)长篇文章中作了系统全面的回顾。

【51】 张绪山:《从中国到拜占庭》(其博士论文原名为《6至9世纪中国与拜占庭帝国的关系研究》),雅典1998年版。陈志强:《中文史料关于拜占庭记载的初步报告》(The Preliminary Report of Chinese Sources about the Byzantine State),《拜占庭研究》(Buzantiaka)1992年总第2期。《中文史书中关于罗马希腊世界地理资料的辨析》(The Analysis of Geographical Sources on the Roman-Greek World in Ancient and Medieval Chinese Books),《历史地理》(Istorikogewgrafika)1992年总第5期。《中文古籍中的“大秦”概念》(The Conception of Ta-tsin in Ancient and Medieval Chinese Books),《拜占庭研究》(Buzantiaka)1993年总第13期。《中国与拜占庭之间的路道交通》(Οι Χερσαιοι δρομοι Εοκοινωνια μεταξυ Κιναs καιΒυζαντιου),《历史地理》(Istorikogewgrafika)1994年第7期。《中文史书中关于罗马希腊世界的资料研究》(The Sources on the Roman-Greek World in Ancient and Medieval Chinese Books),《历史地理》(Istorikogewgrafika)2005年总第13期。《中国与拜占庭之间交通的考察——陆、海商路研究》(Μελεθ τηs Επικινωνιαs μεταξυ τηs Κιναs και του Βυζαντιου −− Εμπορικοι δρομοι απο χερα και θαλασσα),《拜占庭研究》(Buzantiaka)1995年总第15期。《中文古籍中有关拜占庭人的叙述资料》(Narrative Materials about the Byzantines in Chinese Sources),《描述拜占庭》(Byzantine Narrative),墨尔本2006年版。徐家玲:《中文古籍中有关罗马拜占庭世界的描述》(Narratives of the Roman-Byzantine World in Ancient Chinese Sources),《描述拜占庭》(Byzantine Narrative),墨尔本2006年版。

【52】 徐苹芳:《考古学上所见中国境内的丝绸之路》,《燕京学报》1995版新1期。陈志强:《我国所见拜占庭铸币相关问题研究》,《考古学报》2004年第3期,另见《丝绸之路古国钱币暨丝路文化国际学术研讨会论文集》,上海博物馆2011年版。在大量的研究成果中,郭云艳博士的长篇博士论文《拜占庭金币及其仿制品研究》对这方面的情况所作探讨最为深入详细,文后所附总表提供了我国发现的近百枚拜占庭钱币的详细信息。希望该论文能够尽早出版。

【53】 张绪山:《6-7世纪拜占庭帝国与西突厥汗国的交往》,《世界历史》2002年第1期。

【54】 陈志强:《拜占庭〈农业法〉研究》,《历史研究》1999年第6期。

【55】 陈志强:《地中海首次鼠疫研究》,《历史研究》2008年第1期。

【56】 吴舒屏:《试析东正教的遁世主义修道理念在拜占庭时期的发展》,《世界宗教研究》2002年第1期。陈志强:《拜占庭军区制和农兵》,《历史研究》1996年第5期。

【57】 该文使用了拜占庭作家优西比乌的《君士坦丁大帝传》、马拉拉斯的《编年史》、格力高拉斯的《罗马史》、颇塞留斯的《编年史》、劳尼西的《当代史》、塞奥发尼的《编年史》、侯尼亚迪斯的《历史》、司基里兹的《当代史》和查士丁尼《法典》。

【58】 李秀玲:《论阿历克塞一世的政治体制改革》,《史学集刊》2006年第6期。陈志强:《巴列奥略王朝外交政策研究》,《南开学报》1997年第1期。

【59】 崔艳红:《查士丁尼大瘟疫述论》,《史学集刊》2003年第3期。郑玮:《7-9世纪拜占庭帝国乡村和小农勃兴的原因分析》,《历史教学》2004年第6期。

【60】 徐家玲:《早期拜占庭的政教关系和查士丁尼的宗教政策》,《东北师大学报》1993年第6期。《中国丝织技术西传考》,《东北师大学报》1995年第6期。其中使用的其他原始材料如凯撒里亚的优西比乌的《基督教会史》和《狄奥多西法典》都转引自瓦西列夫的《拜占庭帝国史》。徐家玲:《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》,东北师范大学出版社1998年版。

【61】 赵法欣:《论第四次十字军东征转向及君士坦丁堡陷落的原因》,《雁北师范学院学报》2005年第4期。田明:《论古代埃及基督教的变迁》,《内蒙古民族大学学报》2006年第4期。凯撒里亚的优西比乌的《教会史》及《君士坦丁大帝传》也被陈志强和马巍合写的《君士坦丁基督教政策的政治分析》(《南开学报》1999年第6期)所引用。

【62】 武鹏:《拜占庭史料中公元6世纪安条克的地震灾害述论》,《世界历史》2009年第6期。董晓佳:《浅析拜占庭帝国早期阶段皇位继承制度的发展》,《世界历史》2011年第2期。刘榕榕、董晓佳:《浅议“查士丁尼瘟疫”复发的特征及社会影响》,《世界历史》2012年第2期。

【63】 厉以宁:《论拜占庭帝国的灭亡》,《北京大学学报》2005年第5期。肖牛:《欧洲文化史上的重要一环——论拜占庭文化对欧洲文化发展的贡献》,《贵州师范大学学报》1990年第2期。郭云艳:《查士丁尼宗教政策失败原因初探》,《历史教学》2005年第11期。黄良军:《早期拜占庭帝国执事官的政治地位及影响》,《东北师大学报》1998年第3期。

【64】 杨翠红:《罗斯引进拜占庭基督教原因探微》,《北方论丛》2006年第6期。希望国春雷博士的论文经过加工,早日面世,弥补我们在俄语拜占庭研究领域的不足。毛晨岚近年来发表的一系列有关文章也反映出我国学者在这个领域涉足越来越多,但需要更熟练地掌握俄语。

【65】 张晓校:《君士坦丁军事改革刍议》,《北方论丛》2004年第5期,其不足之处在于未能提供引用的时间。

【66】 为方便读者,特此将近年出版的相关书籍按照问世先后排列在此。陈志强:《君士坦丁堡陷落记》,广东人民出版社1996年。张绪山:《从中国到拜占庭》,雅典1998年版。徐家玲:《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》,东北师范大学出版社1998年版。乐峰:《东正教史》,中国社会科学出版社1999年版。陈志强:《独特的拜占庭文化》,中国青年出版社1998年版。陈志强:《拜占庭学研究》,人民出版社2001年版。陈志强:《拜占庭文明探秘》,云南人民出版社2001年版。徐家玲:《拜占庭文明》,山西教育出版社2001年版。李铁生编著:《古希腊罗马币鉴赏》,北京出版社2001年版。陈志强:《拜占庭帝国史》,商务印书馆2003年版,2006年版。林英:《金钱之旅——从君士坦丁堡到长安》,人民美术出版社2004年版。叶民:《最后的古典:阿米安和他笔下的晚期罗马帝国》,天津人民出版社2004年版。厉以宁:《罗马拜占庭经济史》,商务印书馆2006年版。徐家玲:《拜占庭文明》,人民出版社2006年版。崔艳红:《古战争——普罗柯比〈战史〉研究》,时事出版社2007年版。林英:《唐代拂菻丛说》,中华书局2006年版。陈志强:《巴尔干古代史》,中华书局2007年版。赵彦编著:《拜占庭文明》,北京出版社2008年版。郑玮:《雅典的基督教化(267-582)》,天津人民出版社2009年版。田明:《罗马拜占庭时代的埃及》,天津人民出版社2009年版。王其钧编著:《拜占庭的故事》,机械工业出版社2009年版。陈志强:《拜占庭史研究入门》,北京大学出版社2012年版。还有若干翻译作品。吉本著,黄宜思和黄雨石译:《罗马帝国衰亡史》,商务印书馆1997年版。布尔加科夫:《东正教——教会学说概要》,商务印书馆2001年版。弗·洛斯基著,杨德友译:《东正教神学导论》,河北教育出版社2002年版。玛丽·坎宁安著,李志雨译:《拜占庭的信仰》,北京大学出版社2005年版。奥斯特洛格尔斯基著,陈志强译:《拜占庭帝国》,青海人民出版社2006年版。雅各布·布克哈特著,宋立宏等译,宋立宏审校:《君士坦丁大帝时代》,上海三联书店2006年版。普罗柯比著,吴舒屏、吕丽蓉译:《秘史》,上海三联书店2007年版。沃伦·特里高德著,崔艳红译:《拜占庭简史》,上海人民出版社2008年版。优西比乌著,瞿旭彤译:《教会史》,三联书店2009年版。普罗柯比著,崔艳红译:《战史》,大象出版社2010年版。普罗科皮乌斯著,王以铸等译:《战争史》,商务印书馆2010年版。拜尼斯主编,陈志强、郑玮、孙鹏译:《拜占庭:东罗马文明概论》,大象出版社2012年版。

【67】 Nicolo Barbaro's Diary of the Siege of Constantinaople, 1453, by J.B.Jones, New York 1969.

【68】 例如目前国际古代中古史学界将4世纪至650年前后的时期单独划分为“晚期古代”(Late Antiquity),虽然“这一概念的独特性仅仅在最近50年方才得到承认,但已变成一个学术上的热点问题”。Cyril Mango ed., The Oxford History of Byzantine, Oxford University Press, 2002, p.5.按照这一划分,拜占庭早期历史的下限还要作出调整。