3 抢修铁路

名家导读

这是继粉碎暴乱之后的第二场严峻考验:木柴问题。由于阴谋分子的从中作梗,新政权的保卫者们只能用自己的双手修筑铁路来运送冬季必需的木材。修路的过程是艰苦的,不仅仅有恶劣的环境,还有反动分子甚至匪帮的阻挠,最可怕的是人心不齐。读一读并思考一下,大家是如何克服这些困难来抢修铁路的。

省党委的会议开了近两个钟头,可木柴的问题仍旧没有头绪。朱赫来敏锐地感觉到铁路林业委员会主席不止是工作能力低的问题,而是存心与苏维埃政权过不去,于是果断地对他进行了处理,并让他离开了房间。然后,其余的人的脑袋就都凑到了地图上。

“你们看……”朱赫来用手指按着地图说,“这是博雅尔卡站,离车站七公里就是伐木场,堆积着二十一万立方米木柴。同志们在这儿付出了大量的心血,结果咱们被出卖了,铁路和城市还是得不到燃料。按照计划,伐木应该从这里开始,向车站方向推进,这帮混蛋却把伐木队向森林里引。并且他们专挑了个匪帮经常活动的地方,我们要把木材运到车站都非常困难……他们的算盘倒是打得挺如意,这跟搞暴动有什么两样呢?”朱赫来紧握着的拳头沉重地落在了地图上。

每个人都陷入了沉思。

朱赫来松开了拳头,说:“同志们,现在我们只有一条出路,这就是在三个月内,从车站到伐木场修筑一条轻便铁路,全长超过七公里。要完成这项工程,需要三百五十个工人和两个工程师。共青团员们已经在仓库里找到了足够的铁轨和七个火车头。不过,工人在博雅尔卡没有地方住。那儿只有一所破房子,过去是林业学校。工人只能分批派去,两个星期轮换一次,时间长是挺不住的。阿基姆,咱们把共青团员调上去怎么样?”

他没有等回答,又接着说:“共青团把能派的人都派去,首先是索洛缅卡区的团员和城里的一部分团员。任务艰巨,但是只要跟同志们讲清楚,是为了拯救全城和铁路,他们一定会干好的。”

铁路局长怀疑地摇了摇头,显出一脸倦意,说:“这样干未必会有什么结果。现在是秋季,雨水多,而且很快就要上冻。”

大家的话不约而同地从侧面反映出了形势的严峻和筑路队即将面临的难以想象的考验。但无论多大的困难,共青团员永远是先锋队。

朱赫来没有朝他回过头去,语气尖锐地说:“你本来应该多长个心眼儿,管好伐木工作的。现在铁路支线一定要建成,总不能等着冻死。”

动员工作已经进行到第三天,索洛缅卡区的团组织几乎全体出动。工程实在重要,团省委委员也得去三个——杜巴瓦、潘克拉托夫和保尔。这三个人是朱赫来同志点名要的。

乘务员各就各位了。小雨淅淅沥沥地下着。丽达的夹克衫湿得发亮,雨珠跟小玻璃球似的往下滚。丽达在送别老爷子托卡列夫。她紧紧握住老人的手,轻声说:“祝你们成功。”老人的两眼从灰白的眉毛底下亲切地看了看她,说:“好,我们会拼一下的。你们在这儿多留点神儿。要是谁使坏作梗,你们就给点压力。哦,孩子,我该上车了。”

托卡列夫裹紧了短外衣。丽达像是随口问一声:“保尔不跟你们一块儿去?没见他在这儿呀。”

“他昨天就坐检道车走了,跟技术指导员打前站去了。”

汽笛响了。火车向博雅尔卡驶去。

打前站:行军或集体出行的时候,先有人到将要停留或到达的地点去办理食宿等事务。

秋雨打着人们的脸。一堆堆深灰色的雨云,在低空缓缓移动。秋深了,车站孤独地隐在树林里。它有一个装卸货物的石头月台。一条新修的路基一直从这里通过森林。人们像蚁群一样在新修的路基周围忙碌着。

“一切景语皆情语”,对环境的描写其实也是对人们心情的描写,如此沉重而紧迫的任务,每个人的心情都是深灰色的,郁闷而孤独。但与环境不同的是,大家有着强大的精神支柱。

稀泥真讨厌,在靴子下面不住地吧唧吧唧直响。人们在路基旁疯狂地掘着土,铁器沉重地呼呼响着,铁锹碰着石头,发出了咔嚓咔嚓的声音。像筛子筛过一般的细雨不停地下着。寒冷的雨点浸透了衣服。雨水冲坏了人们的劳动成果,衣服全都淋透了,又沉又冷。但是,他们每天一直干到很晚才收工。

新筑的窄长的路基一天比一天长,不断地伸进了森林。在离车站不远的地方,立着一座石头房子的骨架。里面一切可以搬动或拆卸的东西,都被匪帮抢走了,炉灶的铁门变成了大黑窟窿,门窗变成了张口的大洞。从破屋顶的窟窿里看得见椽子。

唯一残留的东西就是四间房子里的水泥地面。每夜,那四百个人就穿着给雨淋透了的和沾满了泥浆的衣服,躺在这块地上睡觉。大家都在门口拧衣服,泥水从衣服上流下来。

厨房是在一间东倒西歪的板棚里。早上大家在这里喝了茶,就到路基上去干活。午饭每天都是素扁豆汤和一磅半像煤一样黑的面包。天天都是这些,真是单调得要命。

但是城里只能供给这么多东西。

工程队已经有九个人开了小差,几天之后,又有五个人逃跑了。才第二个星期,筑路工地就遭到了打击——这天晚上,火车没有从城里运来面包。

杜巴瓦叫醒托卡列夫,报告了这件事。

托卡列夫跟朱赫来通了电话。“什么?面包没送到?我马上就查,看是谁干的!”听筒里响起了朱赫来的怒吼声。

“你说吧,明天我们拿什么给大伙吃?”托卡列夫也生气地喊。

朱赫来显然在考虑怎么解决。过了好一会儿,托卡列夫听见他说:“面包我们连夜送去。我派小利特克开车去,他认识路,车速又快,天亮前一定送到。”

天刚亮,一辆沾满泥浆的汽车开到了火车站,车上是一袋袋面包。古戈·利特克疲乏地从车上爬下来,他一夜没合眼,脸色苍白。

为修筑铁路而进行的斗争越来越艰苦。铁路管理局来了通知,说枕木没有了,城里也找不到车辆,无法把铁轨和火车头运到工地,而且发现那些火车头还需要大修。第一批筑路人员即将到期,可接班的人员还没有着落。让这批已经筋疲力尽的人留下来再干,简直不可能。

旧板棚里点着一盏油灯,积极分子在这里开会,直到深夜。

第二天早晨,托卡列夫、杜巴瓦和克拉维切克到城里去了。他们带着六个人去检修火车头,运送铁轨。克拉维切克是面包工人出身,现在还要到供应部门去当监督员。

雨还在不停地下着。

保尔好不容易才把脚从黏糊糊的泥里拔出来。他感到脚底下冰冷刺骨,知道是那只破靴底整个儿掉下来了。他从来到这儿的第一天起就吃这双破靴子的苦头。靴子总是湿漉漉的,里面的泥浆嘎吱嘎吱响。这下更好了,一只靴底掉了下来,他只好光着脚板泡在冰冷刺骨的烂泥里。他提着破靴子朝板棚走去。他在行军灶旁边坐下,解开沾满污泥的包脚布,把那只冻得麻木的脚伸到炉子跟前。一个养路工的妻子奥达尔卡正在给厨师打下手,她给保尔拿了一只长筒的套鞋和一块厚布来。当他把烤热的脚包在厚布里,穿起那只套鞋的时候,默默地带着感谢的神情,看了看养路工的妻子。

一个筑路过程中的微小的细节,却让我们读出了人民大众对筑路队的理解、支持与感谢。

托卡列夫从城里气愤地回来了,他匆忙召集积极分子开会,把令人不愉快的消息告诉他们。

“到处都在怠工。无论你到什么地方,都可以看到轮子在原地打转,一点儿也不往前走。足见那些坏家伙咱们抓得还太少,一辈子都要碰到这种人!”托卡列夫报告说。

工作不负责任、给集体拖后腿的人永远都是被大家唾弃的。

“同志们我对你们直说吧:情况很不妙。他们还没有把第二批人召集好,究竟能送多少人到这里来,现在还不知道。但是马上就要上冻了!”

托卡列夫说这些话的时候,他的声音已经不是平常那沙哑的声音,而是像从绷紧的钢丝发出来的一样。他紧皱着的眉毛下面那双发光的眼睛说明了他的决心和坚定。

“今天咱们就召集一次全体党员和团员的大会,把目前的情况充分向自己的同志们说明白,明天大家照常上工。非党非团人员明天早晨回去,党团员都留下,这是团省委的决议。”说着他把一张折成四叠的纸交给了潘克拉托夫。“至于那些捣鬼的人,城里会有人收拾他们的。”

在作为会场的狭小的厨房里,已经没有插足的余地了。一百二十个人全挤在里头。他们有的靠墙站立着,有的上了桌子,有的甚至站在灶头上。

潘克拉托夫宣布开会。接着托卡列夫说了几句话,但是他说的最后一句话让所有人的心都凉了:“所有的共产党员和共青团员,明天都必须留在这里。”

老头子的手在空中挥了一下,表明这个决定是不能更改的,这个手势把大家返回城里、返回老家和摆脱污泥等等的希望全都打消了。在开头一分钟,人们吵得简直什么也听不清。人体的晃动把暗淡的灯光弄得摇曳不定。由于昏暗,看不清人的脸。吵声越来越大了。有的开始谈起“家庭的舒适”,有的气愤地喊着说太疲倦了,也有许多人不说话。只有一个人大喊大叫着要离队。

那个喊叫的人正站在奥库涅夫的背后,奥库涅夫划了一根火柴,想看看这个要吵闹的人是谁。火柴一瞬间从黑暗里照出了一个气得走了相的脸和张着的大嘴。奥库涅夫认出他是本省粮食委员会会计的儿子。

火柴熄了。潘克拉托夫全身直挺挺地站起来。

“谁在那里胡说八道?谁说党的任务是罚人做苦工?”他的声音很粗,他用眼睛严厉地扫着站在他附近的人群。

“同志们,咱们绝对不能回城里去,咱们的岗位就在这儿。如果咱们从这儿逃跑,许多人就得冻死。同志们,咱们早些做完,就早些回家。但是从这儿逃走,像刚才那混蛋想的那样,是咱们的思想和咱们的纪律所不容许的。”

这个码头工人不喜欢作长篇演说,然而就是这简短的话,也被刚才那个人的声音打断了:“那么,非党非团的可以走吗?”

潘克拉托夫的话表明了他个人,也是所有党员和团员按时修好铁路的坚定决心,这与那个喊叫着要离队的家伙形成了鲜明的对照,也为接下来更剧烈的冲突作了铺垫。

“可以。”潘克拉托夫斩钉截铁地回答。

那个家伙穿着城里人常穿的短大衣,朝桌子挤过来。他扔出一张小卡片,卡片像蝙蝠似的从桌子上方翻下来,撞在潘克拉托夫的胸口,跳回来,落在桌沿上。“这是我的团员证,你请收回吧,我可不愿意为了这一小块硬纸卖命!”

最后那句话给整个房间里突然发出的叱骂声淹没了。

“你扔掉了什么?”

“你这出卖灵魂的家伙!”

从这些话语中可以看出人们对背叛者的极度鄙视。

“他钻到共青团里来,为的就是升官发财。”

“把他撵出去!”

“看我们不揍你一顿,你这传染伤寒病的虱子!”

扔掉团员证的家伙低着头朝门口走去。大家都让开他,就像回避传染病病人一样地放他出去。他一走出去,门就砰的一声关上了。潘克拉托夫用指头捏着掷过来的团员证,把它放在油灯的火上。烧着了的硬卡片变成了一个黑色的小圆筒。

树林里响了一枪,一个骑马的匪兵迅速逃离破旧的板棚,钻进黑暗的树林里去。人们从学校里和板棚里一齐往外跑。有人无意撞到一块塞在门缝里的小木板上。他们划了根火柴,用大衣的下摆挡住风,借着火光,看见小木板上面这样写着:

通通滚出这车站,从哪儿来,滚回哪儿去!谁赖在这里,谁就当心脑袋吃子弹。我们要把你们杀光,一点也不留情。限期到明天晚上为止。

签名是“大头目切斯诺克”。他是奥尔利克匪帮的人。

马谨慎地踏在柔软的雪上。马蹄有时候踏着积雪下面的树枝,发出喀嚓的响声。十来个骑马的人已经翻过山坡,山坡下面是一片黑色的、没有被雪覆盖的地面,他们就在这里把马勒住。马镫碰到一块儿,当的一响。领头的那匹公马跑得浑身冒汗,使劲抖擞了一下身子。

领头的人指着那破屋子,对其余的人说:“他们住在这儿的人,真他妈的不少。我们只要吓一吓他们就行了。大头目说,一定让他们明天都滚蛋,要不,他妈的这些臭工人是会弄到木柴的。”

他们排成单行,沿着那窄轨道朝车站前进。马缓缓地跑到了林业学校旁边那块空地的边儿上。他们始终隐匿在树后面,不敢跑到空地上来。

一阵枪声打破了黑夜的沉寂。短筒枪在树林里冒着火光,子弹飞出树林,打掉了破墙上的泥皮,把潘克拉托夫前几天给屋子运来的玻璃窗也打得粉碎。

这一排枪声惊醒了那些睡在水泥地上的人,他们都爬了起来。但是房间里子弹嗡嗡乱飞,人们吓得重新趴下。有的人还压到别人身上。

杜巴瓦和保尔紧紧挨着,躲在大门旁。杜巴瓦匍匐在地,握着枪的手伸向门口;保尔蹲着,手指紧张地摸了摸转轮手枪的弹槽,里面有五颗子弹。他摸到空槽,便把转轮转过去。枪声突然停止了。现在是一片令人惊奇的死寂。

“同志们,有枪的跟我来。”杜巴瓦低声指挥那些伏在地上的人。保尔小心地打开门,空地上没一个人影。

对于杜巴瓦和保尔动作的描写反映出了他们机警的战斗意识,这是政权建设者与保卫者们的必备基本能力。

那十来个人使劲打着马匹,逃入了树林之中。

快到中午,城里飞快地驶来一辆检道车。朱赫来和阿基姆走下来,托卡列夫和车站的肃反工作人员霍利亚瓦迎接他们。一挺机枪、几箱机枪子弹和二十支步枪,卸到了站台上。

他们匆匆地向工地走去。朱赫来的大衣下摆在厚厚的积雪上划出不规则的曲线。他的步子像熊一样,左右摇晃,还是老习惯:两条腿像圆规,叉开着,仿佛脚下仍然是晃动的甲板。高个子的阿基姆跟得上朱赫来,托卡列夫常常得跑几步,才能跟上他们。

省领导亲自来到工地,说明了他们对修筑铁路工作的重视和对工人们的关心。

“匪徒袭击,没什么大不了的。眼前有个山包挡道,却给我们带来麻烦。这必须挖很多土方才行。”

阿基姆问托卡列夫:“那么你们能按时修成吗?”托卡列夫说:“老弟,一般来说是根本无法如期修成的,但是非修成不可呀,所以这事儿是不行也得行。工地上只有我和工程师帕托什金两个人明白:条件这样恶劣,人力和设备又不足,按期完工是办不到的。我们在这儿挖土已经快两个月了,第四班眼看又要到期,可是基本成员一直没换过班,全靠青春活力支撑着。但有一半人已经着凉受寒了。看着这些小伙子,心里像刀割似的疼。他们全是我们组织的无价之宝……”

从车站开始,已经筑好了一公里铁路。往前约一公里半,是平整好的路基,上面挖好的座槽里,铺着一排长木头。这就是枕木。再往前,一直到小山包跟前,是一条刚平整出来的路面。

在这里干活的是潘克拉托夫的第一筑路队。四十个人正在铺枕木。铺枕木是细致活儿,不能光求快的,必须铺得既牢固又平稳,让所有的枕木均匀地承担铁轨的压力。只有筑路工卡拉古京一个人懂得铺路技术。这老汉已经五十四岁。他自愿留下,接连干到第四班了。他跟年轻人一起迎着困难上,因此在筑路队里受到普遍的尊敬。这位非党同志(他是烟厂女工塔莉亚的爸爸),党组织开会总是请他出席,坐荣誉席。

已经五十多岁的老筑路工都留在了工地,很多年轻人却怕吃苦逃回了城里,鲜明的对比更加突出了老筑路工的高大形象。

“我怎么能扔下你们不管呢?这儿需要我的一双眼睛,需要实践经验。我在俄罗斯铺了一辈子的枕木……”每到换班的时候,他都笑呵呵地这样说,然后一次次地留下。

这时候,大家正在干活儿,朱赫来他们三个人走到了跟前。潘克拉托夫脸通红,汗直冒。阿基姆好不容易才认出了这个码头工人。他大颧骨更加突出,又黑又憔悴。

对潘克拉托夫外貌的描写,以及阿基姆“好不容易”认出他的这些语言,体现出修筑铁路环境的恶劣,烘托出潘克拉托夫的英雄主义。

“啊,省领导来了!”说着,他把热乎乎、湿漉漉的手伸给阿基姆。铁锹声停了下来。阿基姆看见周围的人脸色都很苍白。人们脱下的大衣和皮袄全堆在旁边的雪地上。

托卡列夫跟卡拉古京说了几句话,就拉上潘克拉托夫,陪同朱赫来和阿基姆向小山包走去。潘克拉托夫和朱赫来并肩走着。离车站四公里半的地方,大家在挥动铁锹,猛攻坚硬的冻土。他们要避开挡道的小山包。

工地周围,有七个人担任警戒。他们带着一支马枪和四支手枪。这是筑路队的全部武器了。

帕托什金正坐在土坡上,把数字记在笔记本上。现在只剩下他一个工程师了,他的助手瓦库林科怕给土匪打死,宁可犯法也不干了,今天一早就溜回城去了。

“你看,谁来了?”在铁路工厂里当过镟工的特洛菲莫夫,一个斜眼小伙子,穿着破得露出胳膊肘的厚绒线衫,用胳膊肘碰了保尔一下,指着坡下的人喊道。

保尔立刻拿着铁锹跑下斜坡。他那对眼睛在军帽帽檐下面热情地微笑着,朱赫来紧握着他的手,握的时间比握谁的手都长。“你好啊,保尔。你穿了这么一套胡乱拼凑的衣服,真叫人认不出你来了。”

潘克拉托夫苦笑了一下,愁眉不展地对阿基姆说:“他那个五个脚趾头倒是行动一致,总是一齐露在外面。而且,跑回城的家伙临走还偷走了他的大衣。好在奥库涅夫是他们公社的社员,把自己的短上衣送给了他。没有关系,保尔是一个热血青年。他可以在水泥的地上躺上一两个星期,有没有麦秸全一个样。然后,他还可以躺到棺材里去。”

眉毛漆黑、鼻子有点翘的奥库涅夫,眯缝着他那调皮的眼睛反驳说:“我们才不让保尔累垮呢。我们可以建议让他去当厨子,作奥达尔卡的一名后备军。在那里,如果他不是傻瓜,他不但可以吃饱,还可以取暖——他愿意在火炉旁边取暖也行,愿意在奥达尔卡身边取暖也行。”

大伙一阵开心的哄笑淹没了他的话,这也是大伙头一次笑。

朱赫来察看了小山包,然后就和托卡列夫、帕托什金坐着雪橇到伐木场去了一趟,又转了回来。大伙仍旧在小土坡上顽强地挖着土。朱赫来看着闪光的铁锹和那些在紧张的劳动中弯着的脊梁,低声对阿基姆说:“不用开群众大会了。这里谁也用不着鼓动。托卡列夫,你说得对,他们真的是无价之宝。钢铁就是这样炼成的!”

筑路队不仅要战胜饥饿和传染病,而且更要应付残匪的突然袭击,负责人朱赫来感动地说“钢铁就是这样炼成的”。他的话照应了整部小说的标题和中心思想,热烈而自豪的话语中,充满了对建设新社会的年轻人的赞扬与钦佩,使读者也受到深深的感染。

朱赫来看着这些挖土的人,眼睛里现出了钦佩和自豪的神情。他们中间有一部分人,不久之前,在肃反的前夜,曾经背起过枪,而现在,他们又都抱着同一个志愿:把这钢铁动脉通到那堆放大量木材资源——温暖与生命的泉源那里为止。

工程师帕托什金终于以适当的礼貌和有力的理由,向朱赫来证明:没有两个星期的时间,要挖开这个小山包是不可能的。

朱赫来仔细听了帕托什金的计算之后,心里想出了一个办法。他说:“您把斜坡上的人撤下来,调到前面去修路。咱们另外想个法子,对付这个小山包。”

在车站的电话机旁,朱赫来待了很长时间。

在板棚里,朱赫来同大家亲切交谈。他说:“原定计划不变。我们要把筑路队转入战时状态。全体党员编成一个特勤组,杜巴瓦同志任组长、六个筑路小队都接受固定的任务。尚未完成的工程平均分成六段,每队承包一段。提前完工的小队可以回城休息。另外,我们还要向全乌克兰中央执行委员会呈报,给这个小队最优秀的工人颁发红旗勋章。”

各队的队长已经派定:第一队是潘克拉托夫,第二队由杜巴瓦兼任,第三队是霍穆托夫,第四队是卡拉古京,第五队是保尔,第六队是奥库涅夫。

“总负责人,”朱赫来在结束发言时说,“仍是托卡列夫同志。姜还是老的辣啊。”

二十几个人簇拥着阿基姆和朱赫来,一直把他们送到检道车旁边。朱赫来同保尔话别,望着他那只灌满雪的套鞋,低声说:“我给你带来一双靴子,你的两只脚还没冻坏吧?”

“好像有点冻坏,已经肿起来了。”保尔回答。他想起了一个很久以前提出过的请求,便抓住朱赫来的袖子,说:“能给我几发手枪子弹吗?我这儿只有三发了。”

朱赫来毅然解下了自己的毛瑟枪:“这是我送给你的礼物。”

保尔开头简直不敢相信,自己会得到这盼望已久的礼物。朱赫来把枪带挂上他的肩膀,说:“拿着吧!我知道你早就眼红了。这支枪还有满满三夹子弹,也给你啦。”

一道道异常羡慕的目光射向保尔。朱赫来一只脚踏着检道车的跳板,正在给保尔开持枪许可证。

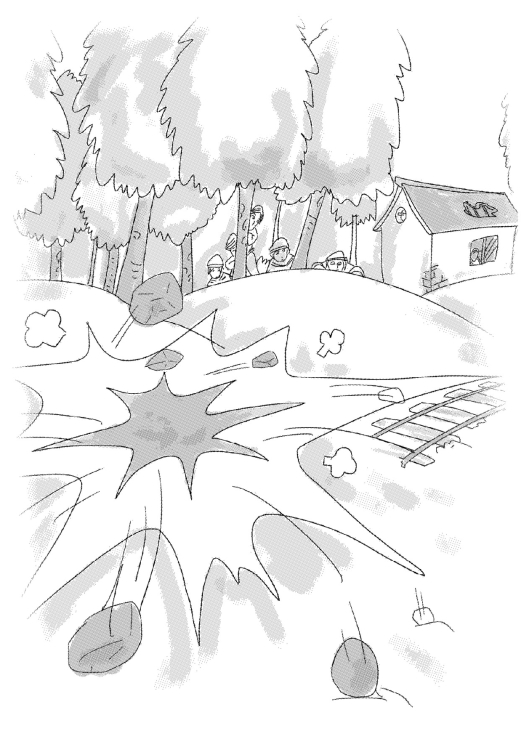

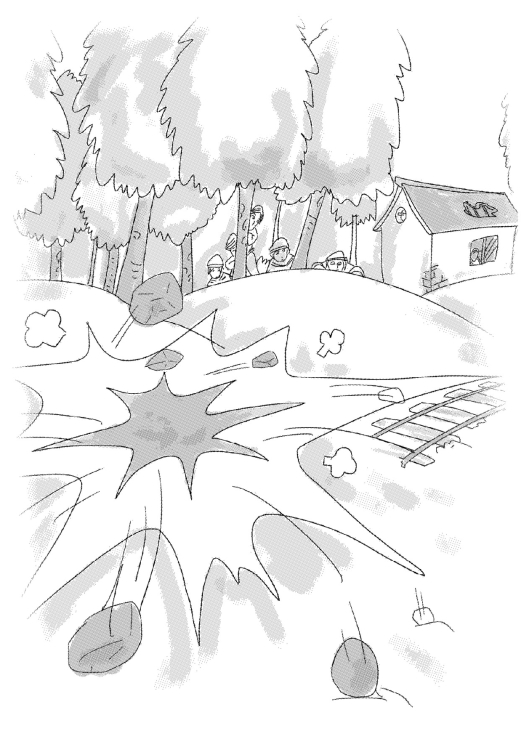

第二天一早,一列装甲车隆隆作响,开进了车站。从装甲车厢里走出几个穿皮大衣的人。几小时后,装甲车送来的三名爆破手,在斜坡上深深地埋下两个深蓝色的大南瓜,接上长长的导火线,然后便放了信号弹。人们纷纷远离小山包,四下隐蔽。火柴触到了导火线,磷光一闪。人们紧张地等待着。终于,两声震耳欲聋的爆炸声回荡开来。

小山包消失了,出现了一个深坑,大张着嘴巴。方圆数十米内,在像白糖一样的雪地上,撒满了飞溅出来的土块。

人们拿着镐和锹,冲向炸开的深坑。

从朱赫来走后,各筑路队为了争夺目标展开了顽强的竞赛。离天亮还早,保尔就悄悄地起了床,不惊醒任何人,勉强移动着他那在凉地上冻麻了的脚,独自走到厨房里去。他用锅把沏茶的水烧开之后,才回去叫醒同队的伙伴。

保尔天还没亮就起床准备,并喊醒同队的伙伴,这不仅仅是为了与其他组竞争,更重要的是源于保尔的积极性和他的筑路热情。

当其他各队的人都醒了的时候,天已经亮了。

在板棚里吃早点的时候,潘克拉托夫挤过人群,走到杜巴瓦和他的伙伴们(兵工厂的工人)的桌子跟前,对他说:“德米特里,你瞧,保尔这家伙,天还没有亮就把他那一伙人喊起来了。他把我们大伙都看做傻瓜。但是,对不起,谁胜谁败咱们还得走着瞧!”潘克拉托夫现出了非常愤慨的样子。

杜巴瓦苦笑了一下。他心里十分明白为什么铁路工厂那一队的行动会这样刺痛这码头工人团委书记的心。虽然杜巴瓦是保尔的好朋友,可是他也觉得不好受。因为保尔竟连招呼也不打就向全体挑战了。

几天后,保尔收到哥哥的来信,哥哥说他快要结婚了,要保尔无论如何回去一趟。

风吹走了保尔手中的信纸。他知道自己不能去参加婚礼,现在离开工地,简直无法想象。昨天,潘克拉托夫这头大熊已经赶过了他们小队,正在以令人目瞪口呆的速度前进。

克拉维切克带着自己亲手烤的最后一批面包从城里来了。见过托卡列夫以后,他在工地上找到保尔,笑嘻嘻地从麻袋里拿出一件瑞典精制的毛皮短上衣,拍一下那富有弹性的黄色皮面,说:“这是给你的,不知道是谁送的吧?咳!小伙子,你可真傻呀!丽达同志让带来的,怕你这个傻瓜冻死。这件大衣是搞外交的奥利申斯基同志送给她的,她刚接过来就交给我,说给保尔捎去吧。阿基姆曾经告诉她说,你在大冷天穿一件上衣干活。这倒叫奥利申斯基的鼻子有点皱起来了。他说:‘我可以把另外一件军大衣送给那位同志嘛。’但是丽达笑着说:‘不必了,他穿短的干活方便!’这就是那件短大衣,拿去吧!”

保尔惊异地拿着这件珍贵的短大衣,恍恍惚惚,穿到冻得冰凉的身上。才一会儿,柔软的毛皮就使他后背前胸都感到暖烘烘的。

名家品读

这一章极为详尽地记叙了苏维埃政权的保卫者们抢修运木材的铁路线的过程。作者详细地描述了他们遇到的各种困难,却丝毫不显冗长累赘,这得益于作者巧妙的安排。作者先是借会议上的人之口说出了修筑铁路的重重困难,然后又借助环境描写表现工程的艰难和人们的心情。由于环境的恶劣和工作的劳累,不断有人逃离,在这一点上,作者集中写了一个在会上大喊大叫,想要离队的人,从而制造了一次激烈的矛盾冲突。而关于匪帮的骚扰,自然比任何困难都要让人紧张。但朱赫来的到来明显是一个转机,鼓舞了大家的斗志。各种情节交错安排,使文章紧紧扣住了读者的心弦。