6 从被捕到逃亡

名家导读

这一章记述了保尔一生中具有重大意义的一个转折点。他进行了第一次真正意义上的抗争,却被捕入狱,后来又奇迹般地逃出,并从此远离家乡。认真阅读本章,看看年轻的保尔经历了一段怎样的惊险历程。

红军猛烈地进攻着哥萨克大头目佩特留拉的部队,因此戈卢勃的联队也被调上了火线。城里只留下司令部和少数的后方警备队。

哥萨克:是一群生活在东欧大草原(乌克兰、俄罗斯南部)的以游牧为生的人,十月革命后多数参加了反动武装。

人们开始活动了。犹太居民利用这暂时的平静,掩埋了被杀的亲人,犹太人居住区的那些矮小的屋子里,又出现了生机。铁路工人成群离开车站,到各乡去找寻工作。学校已经关门。镇上宣布了戒严。夜昏暗而阴郁。

“夜昏暗而阴郁”描写的不仅仅是自然环境,更是当时的社会现实,在反动势力的统治下,动荡不安的社会的确是处在“昏暗而阴郁”的黑夜里。

就在这样的一个黑夜里,有一个人正独自向前走着。他走到柯察金家,小心地敲着窗框,没人应答,他就又敲了敲,比头一次更响、更坚决。这时保尔正在做梦。敲击声把窗玻璃震得直响。

保尔跳下床来,走到窗边。家里只有他一个人。他的母亲到他姐姐的家里去了——他的姐夫是糖厂的机务员。阿尔焦姆在邻近一个乡村里当铁匠,靠抡铁锤过活。他看清了敲窗子的人,是朱赫来。

朱赫来有一点担心:“我们会不会吵醒你妈妈?”

保尔告诉他,家里只有他一个人。这样,朱赫来就放心地进了屋。他在窗旁仔细听了好久,然后观察了路上的情况,才转过身来,声音也稍稍提高了一些:“小弟弟,那帮残暴的家伙正在到处抓我。为了车站上最近发生的事,他们决心要和我算账。幸运的是我看见了他们埋伏的人,便转身就跑,一直跑到你家来了。我打算在你家抛几天锚,你不反对吧?”

朱赫来的到来使保尔十分高兴。发电厂已经停工,保尔一个人在这冷清清的屋子里很无聊。

朱赫来和保尔一同住了八天。保尔头一次从他嘴里听到许多重要的道理,新鲜而激动人心。这八天对年轻的保尔的成长,有着决定性的意义。

朱赫来每天总是黄昏出去,深夜才回来。在出发之前,他忙着给那些留在本镇的党员布置他们应做的工作。

有一天,朱赫来整夜没有回来,保尔预感到出事儿了。他锁好屋门,找到克利姆卡家里,又找到谢廖沙的家里,都没有消息。他跑回来,希望看见朱赫来已经到家。但是,屋门仍然紧锁着。保尔站在门前,心情沉重。他左思右想,一股莫名的力量驱使他去取了那支用破布包着的手枪。

沉甸甸的手枪藏在口袋里,保尔朝车站走去,他还是得不到关于朱赫来的消息。

在十字路口,维克托和漂亮的女中学生莉莎在依依不舍地分别。莉莎刚走出十几步,看见有两个人拐上大路。前面的是一个工人,他的腿略微有点弯,迈着坚实有力的步子。在他后面约三步远,是一个黄胡子匪兵。他端着步枪,刺刀尖几乎要碰到前面那人的后背。莉莎走到公路的另一边。这时候在她后面不远的地方,保尔走上了公路。他也发现了那两个人,并且认出了被押着走的朱赫来。他仿佛生了根似的,两只脚再也挪不动了。

脚“仿佛生了根似的”,心却在“狂跳”,这鲜明的反差表现出了保尔第一次正式参与斗争的紧张心情。

朱赫来越走越近。保尔心头狂跳,时间紧迫,但一时拿不定主意。保尔想到了口袋里的手枪。只要等他们走过去,朝押送兵的后背放一枪,朱赫来就能得救。

保尔急速地朝后面看去,大路上空荡荡的,没有人影。前面倒是走着一个穿春季短大衣的女人,看样子不会碍事的。

保尔走到公路边上,到了相隔只有几步的时候,朱赫来也看见了保尔。朱赫来很感意外,不由愣了一下。

“喂,快走,再磨磨蹭蹭,我就给你两枪!”押送兵刺耳地吆喝。

朱赫来加快了脚步,他真想对保尔说几句话,但是忍住了,仅仅挥了挥手,像打个招呼。保尔生怕引起黄胡子押送兵的疑心,赶紧背过身去。这当儿,他脑子里倏地钻出个令人不安的念头:“万一我一枪打偏,难保子弹不打着朱赫来……”

“扑”“抓住”“拼命”这些动作描写,刻画了一个勇敢、机智的小男孩形象。

那匪兵已经走到他身旁。紧急关头,哪能多想!保尔出其不意,朝黄胡子匪兵扑过去,抓住步枪,拼命地向下压。“啪”的一声,刺刀刺在石头路面上。

匪兵没想到会有袭击,一时间惊呆了。但他立刻使足劲儿,往回夺枪。保尔把整个身子的重量都压在步枪上,死也不松开手。突然一声枪响,子弹打在石头上,弹起来,落到路边的壕沟里去了。

朱赫来听到枪声,往旁边一闪,回过头去,见押送兵正狂怒地从保尔手里夺枪。这家伙转动枪柄,扭绞着少年的双手,但保尔依旧死死抓住不放。押送兵发疯了似的,猛一用力,把保尔摔倒在地。即使这样,枪还是没被夺走。保尔跌倒,顺势把押送兵也拖倒了。在这生死关头,根本没有什么力量能使保尔松手。

朱赫来一个箭步冲到他们跟前,抡起拳头,猛击押送兵的脑袋,紧接着,又是重重的两拳,打在这家伙的脸面上。押送兵手一松,放开了保尔,自己如同一只装满粮食的口袋,滚进了壕沟。朱赫来用自己的一双强劲有力的手,把保尔扶了起来。

公路上很快聚集了许多人,很多人受到盘问,其中就有维克托和莉莎。其实莉莎认识保尔,但她什么都没说。

从警备司令部出来,莉莎跟维克托说,那个人是保尔。维克托很惊奇地问她:“那为什么不向警备司令告发呢?”

莉莎吃了一惊,气愤地说:“我怎么能干出这种卑鄙的事情呢?您把这些人干的事都忘记了?您难道不知道学校里有多少犹太孤儿,还想着让我去告发保尔·柯察金?”

莉莎是一位资产阶级小姐,然而她选择了保护保尔,因为她也痛恨匪帮的暴虐行径,由此可以看出她的人道主义精神,这与维克托形成了鲜明对比。

两人不欢而散。但维克托转身就用最快的速度回到了警备司令部,不一会儿就领着匪兵向保尔家走去。

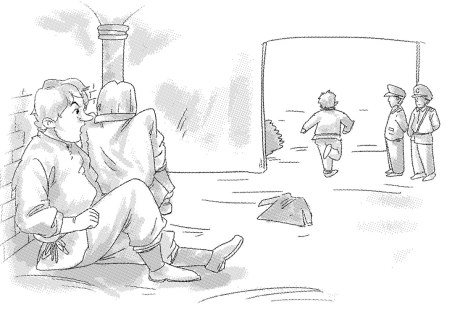

保尔就这样被逮捕了。他被带到了警备司令部,那个押送兵兽性大发,狠狠地揍了他一顿,然后把他扔进了牢房。他摸到一张像木板床一样的东西就坐了下去,浑身都是伤,心情十分沮丧。

他坐在那里,心神不宁地打起瞌睡来,母亲的形象却浮现在了脑海里。他想:幸亏妈妈没在家,可以少受惊。

黑暗在逐渐隐去,黎明马上就要到来了。

“黑暗在逐渐隐去,黎明马上就要到来了。”这同样不仅仅是一句环境描写,而是反动势力即将灭亡的预告,既与上文的“夜昏暗而阴郁”形成对比,也是前后呼应。

城防司令官嘴角叼着一支纸烟,用一笔花体草字结束了一份文件之后,门口传来了马靴的响声,他抬起头来。一只手扎着绷带的警卫连长萨洛梅加站在他的面前。

他一屁股坐在凳子上,摘下带帽徽的军帽,那帽徽是三支交叉的枪——乌克兰人民共和国的国徽。

“哪阵风把你给吹来了?”司令欢迎他说。

“戈卢勃派我来的。”他低声地说,“谢乔夫狙击师团就要开到这里来了。你这里可要有大麻烦啦,所以我先到这里来整顿一下。‘大头目’自己也可能要来,并且还有什么外国的大佬们一同来,因此这里的人谁也不许提起那次的‘消遣’。你在写什么?”

司令官把嘴角叼着的纸烟移到另一边嘴角,说道:“我这儿押着一个小坏蛋。我们在车站上捉到了那个朱赫来,你知道吗,就是那个煽动铁路工人反抗我们的家伙。”

“哦,哦,怎么样呢?”萨洛梅加兴奋地移近前去。

“咳,车站司令奥麦利钦科那个混蛋只派了一个哥萨克兵押解他到这儿来。就是在我这儿押着的这个小家伙,公然在大白天里拦截了他。他和朱赫来两个人解除了哥萨克兵的武装,打落了他的门牙,然后一道逃跑了。现在朱赫来逃掉了,这个小家伙却落了网。材料都在这里,你看吧。”他把写好的一摞文件推到萨洛梅加面前。

“我已经审问他五天了。他始终不肯招供,现在没有理由再把他关下去,我正呈请司令部批准我枪毙他。”

萨洛梅加轻蔑地啐了一口,说:“如果他在我的手里,包管他什么都招。老实说,你这个神父的儿子懂得怎样审问他?一个神学院的学生还能当城防司令?你用通条打过他吗?要是你真的想结果他,应该把十六岁改成十八岁。”

昨天保尔从窗子里看见谢廖沙在街上站了很久,悲伤地眺望着牢房的窗户。他想:显然,谢廖沙已经知道我在这儿了。

一连几天都有人送来带酸味的黑面包。是什么人送来的呢?他们没说。两天以来,司令官不断地提审他。

晚上,又有一个人被押进来,保尔认出他是制糖厂的木匠多林尼克。他长得矮壮敦实,破外套里面是件褪了色的黄衬衫。他用审慎的目光把仓库迅速地环视了一遍。保尔见过他。当时,这小城也受到了革命浪潮的冲击,保尔听过一个布尔什维克的演说,那个人就是多林尼克。

多林尼克坐到保尔身边,问他:“你是为什么给抓进来的?”

多林尼克是布尔什维克,自然是“重犯”,可他被捕后毫不慌乱,保持着高度的警惕性,显示了革命者的英雄气概。

保尔的回答只有简单的一两个字。多林尼克感觉出了他的不信任。

“朱赫来是你救走的吧?我还不知道你被抓了呢。”

保尔警觉起来,急忙用胳膊支撑起身子,说:“哪个朱赫来?我一点也不知道。他们把什么罪名都往我头上乱扣!”

保尔的“警觉”说明他渐渐具备了阶级斗争所需要的心理素质,不平静的生活加速了少年的成长。

多林尼克却笑了,凑到他跟前说:“算了,小兄弟,别瞒我了。我知道得比你多。”

他怕其他的囚犯听到,把嗓音再压低些,说:“是我亲自送走朱赫来的,现在他八成儿已经到了目的地。他把事情的经过全告诉了我。”他沉默了一会儿,似乎在考虑什么,随后又说:“你让他们关在这儿,情况他们又都知道,这可太糟糕了。简直无法可想。”

到了晚上,保尔已经知道,多林尼克被捕,是因为他在佩特留拉的哥萨克士兵中间进行鼓动。当时他正在散发省革命委员会的传单,号召他们投诚,参加红军,结果当场给抓住了。

多林尼克很谨慎,没有向保尔讲多少东西。

铁轨从谢佩托夫卡朝五个方向伸展出去。对佩特留拉来说,失去这个据点,就等于一切都完了。他那个“政府”的地盘现在只有巴掌大,小小的温尼察居然成了首都。大头目佩特留拉要亲自前来视察部队。一切准备就绪,就等着欢迎他了。一个团的新兵被安排在广场后边的角落里,那儿最不显眼。他们光着脚板,穿着五颜六色的衣服,全是农村小伙子,是被硬抓来充数的。这些人穷得连鞋都没有,只好光着脚参加阅兵式。步兵后面,是戈卢勃的骑兵团。

加了引号的“政府”表现了作者对反动政权无情的嘲讽,“巴掌大”这种夸张的说法与“居然”的使用更加重了这种意味。

教堂的台阶上,站着校官和尉官,瓦西里神父的两个女儿,还有一大堆经过挑选的“各界人士”代表队。身穿长袍的步兵总监也站在这群人中间,他是阅兵式的总指挥。

教堂里,瓦西里神父穿起了只有复活节才穿的法衣。

从开头我们就知道瓦西里神父对底层人民一向飞扬跋扈,而现在为了欢迎白匪头子,他竟然打扮得如此郑重,鲜明的对比揭露出了他的丑恶嘴脸。

欢迎佩特留拉的仪式准备得十分隆重。蓝黄色的旗子也升了起来。新兵要向旗子举行效忠的宣誓。

师长坐着一辆掉了漆的、痨病鬼似的福特牌汽车,去车站迎接佩特留拉。而步兵总监在忙着派人去检查一向乱七八糟的警备司令部和后方机关。

突然,一个骑兵飞驰而来,挥着手高叫:“来啦!”军官们慌忙回到自己的队列中。

大头目佩特留拉笨拙地从汽车里钻了出来。他听完了步兵总监的简短报告,似乎对什么不太满意。然后,市长向他致欢迎词,他心不在焉地听着。“开始检阅吧。”他向步兵总监点了点头。

佩特留拉登上旗杆旁边的检阅台,向士兵们发表了十分钟的演说。他讲得空空洞洞,一直提不起精神来,大概是路上累着了。随后部队开始接受检阅。

新兵开始宣誓。他们参差不齐地列队走到旗子跟前,先吻一下瓦西里神父手里的《圣经》,再吻一下旗角。其中有个新兵的步枪一不留神摔在石路上,咔啦啦乱响,滑出好远。小伙子拼命爬起来,可后面的人又把他撞倒了。观众哄笑起来,队伍更乱了。那个小伙子慌忙捡起步枪,去追自己的队列。

佩特留拉把脸扭向一旁,不愿再看这个大煞风景的场面,他不等队伍过完,就气冲冲地向轿车走去。

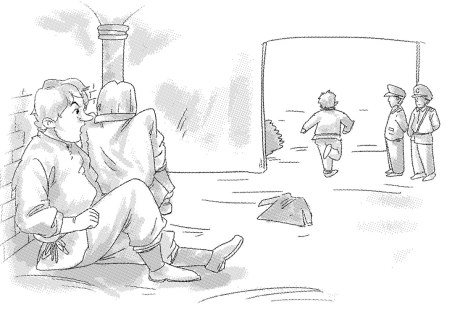

谢廖沙和他姐姐瓦莉亚,还有克利姆卡也挤在教堂大围墙后的人群里看热闹。谢廖沙紧紧抓住栏杆,眼里充满仇恨,盯着下面的队伍,然后径直向围墙门口走去。姐姐瓦莉亚和克利姆卡跟在他后面。

与此同时,切尔尼亚克上校和哥萨克大尉赶去整顿警备司令部。他们从警卫室一直“整顿”到牢房,准备把无关紧要的犯人放走,以免被“大头目”看见。于是一个被诬陷偷马的老头和一个贩私酒的老太婆马上被赶出了牢房。

被关押的人面面相觑,谁也不明白这是怎么回事,只有一点是清楚的:来的这两个人是大官,有权处置犯人。

面面相觑(qù):你看我,我看你,形容大家因惊惧或无可奈何而互相望着,都不说话。

“你是怎么回事?”切尔尼亚克厉声问多林尼克。

多林尼克看了上校几秒钟,看着他翘起来的胡子和刮得光溜溜的脸,看着他那缀着珐琅帽徽的新克伦斯基帽的帽檐,突然闪出一个使人兴奋的念头:“说不定能混出去呢!”

“我是因为晚上八点钟以后在大街上走给抓来的。”他顺口编了一个理由。

说完,他全身都紧张起来,焦急地等待着反应。

“你不知道戒严令吗?深更半夜逛什么大街?”

“不到半夜,也就十一点钟。”他说这话的时候,已经不相信自己也能交好运了。

切尔尼亚克上校看似严厉,实则无比荒唐,连“重犯”都能放走。作者在此用讽刺的笔法不动声色地营造出了一种喜剧效果。

“走吧!”他突然听到了这简短的命令,两条腿的膝盖不由得哆嗦了一下。多林尼克连外套都忘了拿,一步就跨到门口,这时哥萨克大尉已经在问下一个人了。

保尔在最里面。他仍然坐在地板上,眼前发生的事情完全把他弄糊涂了。他甚至不明白多林尼克为什么也被放出去了。他们都被释放了,但是多林尼克,他说是在戒严以后上街被捕的……终于,保尔也明白了。现在牢房里只剩下他和另一个人了。

切尔尼亚克站在保尔前面,他那对黑眼睛上下打量他。“喂,你是为什么关进来的?”

上校的问题得到了迅速的回答:“我把旧马鞍子的一边割下来做鞋底。”“谁的马鞍子呢?”切尔尼亚克不明白。

“有两个哥萨克兵住在我们家里,我把他们的一只旧马鞍子割一块下来做鞋底,哥萨克兵就把我带到这儿来了。”因为满怀着可能得到释放的狂热希望,他又补充说:“要是我知道这是不许可的……”

上校不在意地看了看保尔:“我真不明白这个城防司令官干的是什么事情,关了这么多这样的犯人!”于是喊道:“你回家去吧。告诉你父亲,好好收拾你一顿。赶快走吧!”

保尔简直不相信他的运气,心几乎要从胸口跳出来。他朝门口冲去,穿过卫兵室,走上大街。

保尔明白接下来警备司令还会抓捕他,只能选择逃亡。他设法联系到了谢廖沙和哥哥阿尔焦姆。

保尔嘱咐谢廖沙把他藏起来的手枪给他带来。谢廖沙告诉他到处都是佩特留拉匪兵,没法取回来。保尔安慰谢廖沙说:“也许这样更好,路上查出来会掉脑袋的。不过,你以后有机会一定要把枪拿走,算是我送给你的礼物。”

阿尔焦姆先前得知保尔被捕,已经担心了好久,这会儿看见弟弟,别提多高兴了。但保尔需要逃走,于是阿尔焦姆匆匆找勃鲁扎克帮忙,将保尔偷偷地带上了开往卡扎京的火车。

名家品读

白匪头子佩特留拉的“检阅”是本章一个极富喜剧性的场景,也正是因为这次“检阅”,被捕的保尔才得以逃亡。本章的情节安排峰峦迭起,从莉莎的缄口到维克托的告发,保尔被捕入狱;正不知后事如何,一个匪徒建议警备司令将保尔年龄修改以便枪毙他,使读者的心一下子悬了起来;多林尼克的话更证明了保尔处境的危险;正在千钧一发之际,他们却都在“检阅”之际被侥幸释放了。而牢房外正在进行的“检阅”不啻妙趣横生,迎接“大头目”的车子因为匪徒的失势而像“痨病鬼”,演说则“空空洞洞”,新兵的宣誓则以其乱七八糟博得了民众的捧腹大笑。这么多戏剧性的场景同时出现,既是意料之外,也是情理之中。