结语 四川保路风潮——辛亥革命的导火线

孙中山先生等资产阶级革命派领导的中国资产阶级民主革命,如果从1894年孙中山成立兴中会算起,到1912年孙中山辞去中华民国临时大总统、袁世凯就任临时大总统止,历时达18年之久。因其高潮发生在1911年,即旧历辛亥年,通常就将这次革命称为辛亥革命。2011年是辛亥革命100周年纪念之年,是海内外中国人隆重回顾和纪念辛亥革命之年。

辛亥革命是20世纪中国所发生的第一次历史性巨变。说它是历史性巨变,因为辛亥革命有着前所未有的成功之处,这主要体现在:辛亥革命推翻了中国两千多年的封建制度和统治中国260余年的清朝统治集团;这次革命使民主共和的意识开始深入人心,任何复辟倒退都必然会遭到失败;辛亥革命推动了中国资本主义,包括资本主义企业、近代教育、思想文化等方方面面的发展;以孙中山先生为代表的资产阶级革命派的革命精神、革命勇气和革命智慧以及他们所提出的三民主义纲领鼓舞和启迪了后来的革命者,等等。当然,辛亥革命并没有改变近代中国半殖民地半封建社会的性质,也没有改变中国广大人民群众的政治地位和经济地位,中国农村的境况依然没有大的变动。尤其是其后的军阀统治和军阀混战,还进一步将中国推向黑暗的深渊。但不容否认的是,辛亥革命的成就是主要的,它的丰功伟绩已经载入中华民族的史册。

1911年的四川保路风潮是辛亥革命的导火线,对促成中国资产阶级革命高潮的到来和最终成功有着不可替代的历史作用。说保路风潮是辛亥革命的导火线,因为这次风潮具有近代中国历史上前所未有的独特之处和成功之处,不仅“破约保路”这个直接目的完全实现,而且保路同志军的武装斗争将清朝政府推向万劫不复的境地。

从时间上看,四川保路风潮的持续时间很长。从清政府颁布“铁道干线收归国有”政策的1911年5月上旬起,到1911年11月下旬“大汉四川军政府”的成立,即四川保路同志军基本停止武装斗争时为止,时间跨度已经超过半年。1911年保路风潮之前,孙中山先生、黄兴先生等直接筹划的黄花岗起义影响很大,但遭失败。黄花岗起义后到武昌起义前,能够长时间与清朝政府“软磨硬抗”的只有四川的广大民众。换言之,清朝政府在这段时间内,不得不将它的主要精力放在四川,这当然有利于其他地区革命派开展活动。

从规模上看,四川保路风潮中四川各界各族民众大多直接以各种方式参与了保路斗争。上层社会的士绅如省咨议局的议员、一部分官员、铁路公司的高层管理人员、学堂的教员、商人,一般平民百姓如学生、小商人,下层民众如工人、学徒、商店店员、小贩、青楼女子,纷纷参与到运动中来。他们有力出力,有钱出钱,万众一心。汉族之外,满族、回族、羌族、彝族等民族的群众也卷入了这场斗争。即便是王人文、赵尔丰这样的封疆大吏,也曾不同程度地对保路运动表示过同情或支持。在晚清,这样大规模的群众合法斗争还是第一次,而地方政府官员给予不同程度支持的群众斗争,更为罕见。这就更加迫使清政府将其注意力放在四川,而它在解决诸多问题的方式方法上所犯的严重错误,不断地暴露了其专制蛮横的面目,从而加速了它的灭亡。

四川地方政府与清朝中央政府的对峙态势,也在长达半年的时间中形成。护理四川总督王人文默许保路同志会的成立,并让其在一定条件下发展。王人文、赵尔丰多次为四川绅民代奏,成都将军玉昆以及不少四川官员参与联名代奏,还有一些州县的官员同情或支持保路运动。他们的言行,实际上就是对抗中央政府,使“铁道干线收归国有”政策不能贯彻落实。在晚清历史上,这种地方政府与中央政府形成僵持状态,实为对峙的态势达半年之久,仅此一次。这样的说理斗争使清政府的官员也深切体会到了中央政府的无知与专横,离心离德的倾向有所发展。成都等地后来的官绅协商独立,正是四川部分地方官员对大清王朝深感失望的写照。

与四川地方政府同清朝中央政府的对峙态势相辅相成的,就是四川地方官员与士绅的官绅会商、官绅合作的局面的继续。从川汉铁路的筹建开始,在四川就逐渐形成了官绅会商、官绅合作的局面。在爱国爱家乡思想的支配下,在拟议中的川汉铁路需要巨款的具体情况下,绅士们不断地出主意、提建议,官方也需要士绅的支持、配合和示范作用。由官方提出修筑川汉铁路的建议,在士绅们的推动中开始逐步推进。在这个过程中,在新政实施的背景下,尤其是咨议局成立以后,士绅们的发言权越来越大,建言的积极性越来越高,在民众中的威信也与日俱增。四川立宪派在这个过程中形成,保路运动的领导集团也随之形成。“破约保路”斗争之所以能够出现登高一呼、四方景从的局面,与此相关。四川地方官员之所以能在相当长一段时间内同情、纵容甚至支持保路风潮,也与此相关。从大量的历史文献资料中,我们可以看到,如何为修建川汉铁路筹集足够的股款,是当时官绅会商、官绅合作的主要纽带,他们也曾经为此绞尽脑汁。这种官绅会商、官绅合作的局面,湖北、湖南、广东三省就没有出现过,在晚清历史上也极为罕见。当这种官绅会商、官绅合作局面结束,即“成都血案”发生以后,大清王朝在中国的统治也就很快走到了尽头。

人们很少注意到,导致大清王朝灭亡的一个重要原因是来自统治集团内部的因素。追溯四川保路风潮的兴起和发展变化,可以就此提供一个极好的范例。清政府自己推行的新政自不待言,造就了自身的对立面即一大批资产阶级和小资产阶级知识分子。在极为有限地开放言论的同时,清政府自身就陷于舆论的汪洋之中。就川汉铁路而言,四川地方政府和四川地方官员其实从不同角度,不同程度地将大清王朝推向坟墓而浑然不觉。锡良修筑川汉铁路的决策未经过任何科学的论证,锡良的心腹爱将、后来的署理四川总督赵尔丰主持了官办川汉铁路公司的成立,继任四川总督赵尔巽也不得不尽力推进川汉铁路的筹建事务。可想而知,在此基础上的川汉铁路公司,无论官办、官督商办或者商办,必然举步维艰。从这个意义而言,锡良、赵尔丰两人是导致大清王朝走向末日的始作俑者。从铁路股款的征收到征收机构的成立,主政四川的官员都是革命导火线的制造者。而他们在保路风潮中的言行举措,也在不自觉地点燃这条导火线。

四川立宪派人的斗争策略是高明的。从初期的不知所措到“文明争路”,从罢市、罢课到抗粮、抗捐,立宪派人步步为营。其中“文明争路”的作用不可低估。正是在“文明争路”期间,立宪派人进行了卓有成效的组织、宣传工作,把四川广大民众组织起来,聚集在“破约保路”的旗帜下。当民气激扬、万众心惟一的之时,不失时机地直接倡导并实施了抗粮抗捐斗争。在斗争手段方面,他们得心应手地交替使用了“合法”与“非法”的斗争手段,既使中央政府难以骤然下狠手,也使主政的四川地方官员不得不暂时隐忍。与此同时,还进一步争取广大民众的支持与参与。完全可以想象,如果一开始就摆出你死我活的武装斗争的架势,结局很可能是被迅速压制或镇压。

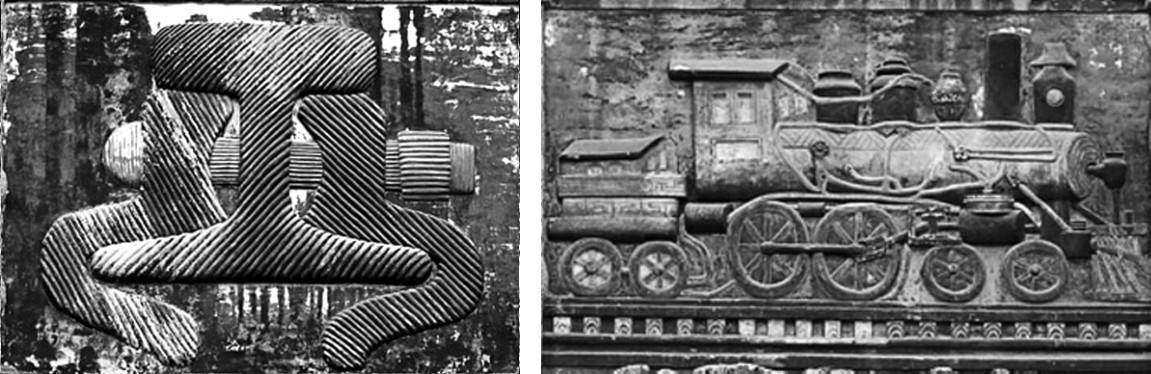

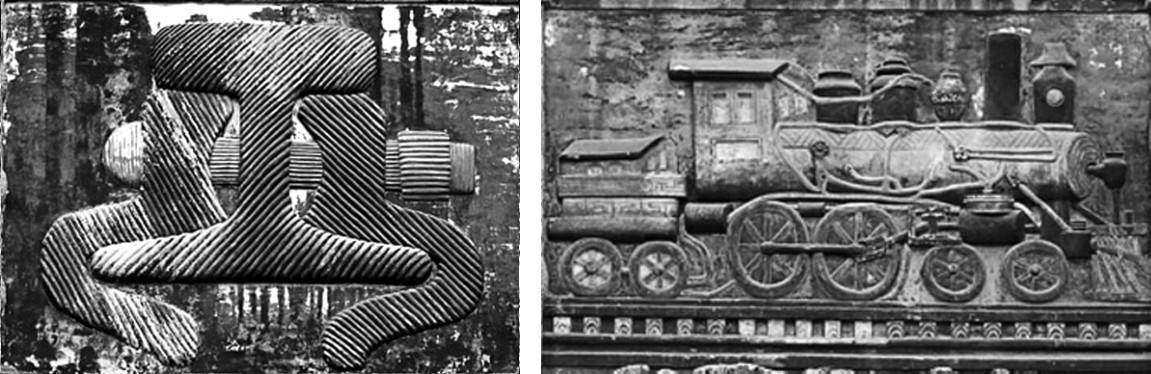

辛亥秋保路死事纪念碑上的浮雕

“成都血案”以后,保路风潮迅速演进为保路同志军的武装斗争。保路同志军出文告,剪电线,在新津、温江、郫县、灌县、简阳等地与清军血战,还数次进逼成都。同志军的武装斗争极大地搅乱了封建统治秩序,震动了大清王朝。面对烽火遍及巴蜀大地的群众性武装斗争,赵尔丰防不胜防。新军不可靠,警察也靠不住,八旗兵也未见出战,剩下的只有为数不多的巡防军。面对保路同志军要杀其家属的威胁,主要来自省内的巡防军官兵只有对天放枪,虚应故事而已。成都几乎成了一座孤城,对外联系时有中断。清朝中央政府也束手无策,只得先后下令急调陕西、云南、贵州等邻省的军队,甚至还打算调动海军赶赴重庆,但最终只有湖北新军在端方带领下缓慢地开赴四川。显然,清朝政府的阵脚已经大乱。值得注意的是,同志军中的同盟会会员已经揭示了反对清朝统治、直捣黄龙、杀出民权、实现独立、共和创政的斗争目标。仅从时间上而言,这些口号的提出还早于武昌首义。

四川的资产阶级革命党人,在保路斗争中也作出了相当的贡献。他们参与了保路斗争的决策以及各种方式的斗争,直至大规模的保路同志军的武装斗争。四川保路同志会的讲演部长是同盟会会员程莹度,赴京代表刘声元也是同盟会会员,他们在宣传群众方面进行了有声有色的工作。同盟会会员所发明的“水电报”起到了尽快动员群众了解真相、参与武装斗争的巨大作用。在成都附近龙泉驿起义的新军排长夏之时也是同盟会会员,对辛亥革命时期的四川,尤其是重庆地区的独立影响甚大。此外,同盟会会员侯宝斋就武装斗争的开展曾召集会议作出部署,率领保路同志军的部分负责人也是同盟会会员。尤其是在成都兵变以后,以同盟会会员为代表的四川资产阶级革命党人的作用越来越大。

1936年,为纪念辛亥革命25周年,吴玉章同志撰文指出:“自来每个革命的成功,必定是动员了广大民众,各阶层的革命力量。什么东西能够发动这些群众呢?第一是国家的存亡问题,第二是人民的利益问题。四川铁路风潮之所以能发动极广大的民众,使他能坚持到底,成为革命的主要动力,就在于他包含了这两个条件。而且在这两个条件之下,建立了各党派各阶层的统一战线,革命党人又善于利用这一统一战线,才得到了革命的胜利。”“这次铁路风潮,咨议局起了极大的作用,他反对赵尔丰,反对满清政府所属国有政策,他们要斗争,就不能不拉拢群众。”吴玉章的这些评说,较为深刻地阐明了四川保路运动发生的政治的、经济的和社会的原因,以及保路运动的领导集团、群众性斗争风暴的形成原因。

近年来,出现了质疑四川保路运动是辛亥革命导火线的声音。笔者以为,四川保路运动的历史地位是不容置疑的,它的确是辛亥革命的导火线。早在20世纪七八十年代,四川大学的隗瀛涛教授率先就四川保路运动是辛亥革命的导火线这一论断做了有力的探索和研究。他在1981年出版的《四川保路运动史》一书中,以详尽的历史资料论证了这一重大问题。

中国同盟会会员宋教仁非常关注四川,武昌首义前在《民立报》上发表了多篇关于四川保路风潮的通讯和评论。其中,1911年9月14日的《论川人争路事》一文指出:“假全川人潜察政治盛衰倚伏之故,达观世界大势变化推移之数,不复规规于争路,由消极而进于积极,为四万万汉、满、蒙、回、藏人民首先请命,以建设真正民权立宪政治为期;湘、鄂、粤人及各省人亦同时并发,风起水涌,以与川人同其目的。吾恐数千年充塞东亚大地之专制恶毒或将因此一扫而尽亦未可知。区区借债夺路之虐政云乎哉!”不仅如此,宋教仁还在四川保路风潮日盛之时,“拟定乘时大举,乃决定长江上下游及秦、晋为整备,即于八、九月间起义”。

在湖北,“铁路事起,清失人心,天下骚然。凡有血气者,莫不痛心疾首,力锄专制。自蜀发难,武汉各镇翕然响应”。1911年9月3日,黄兴致书尚在加拿大的冯自由,提出:“近以蜀路风潮激烈,各人主张急进办法,现殆有满弦欲发之势。……际此路潮鼓涌之时,尤易推广。”黄兴主张拟议中的起义“以武昌为中枢,湘、粤为后劲,宁、皖、陕、蜀亦同时响应以牵制之,大事不难一举而定也。急宜趁此机会,猛勇精进,较之徒在粤谋发起者,事半功倍”。10月3日,黄兴在《致同盟会中部总部书》中又写道:“自蜀事起,回念蜀同志死事之烈,已灰之心复然。是以有电公等规划一切,长江上下可联贯一气,更能力争武汉。……光复之基即肇于此,何庆如之!”

在湖南,“是岁七月间,四川铁路风潮益加扩大。鄂湘两省军界有一触即动之势。焦达峰、邹永成时约军界同志安定超……在(长沙)府东街作民译社计划加紧发难方法”。

在云南,“是岁六七月蜀路风潮起,滇中军界早受同盟会策动,跃然欲试”。

在陕西,“宣统三年农历七月间,四川人民争路风潮愈演愈烈。影响所及,更给陕西正在酝酿发动革命的暗潮加上了推动力量”。

实际上,和保路同志军交手的署理四川总督赵尔丰早就意识到,同盟会会员会利用四川保路风潮举起革命大旗。他在1911年9月19日一篇布告所附的《劝民歌》中非常清楚地宣称:“此次川省为争路,乱党借船来过渡。邪正分明不混淆,告示屡经广刊布。”文中所说的“乱党”,既指主要目的为救蒲殿俊等人的保路同志军,也包括趁机起事的革命党人。《劝民歌》有“东门流出油粉牌,沿江捞获无其数”等语,所称的“油粉牌”,其实就是同盟会会员龙鸣剑等人所做的“水电报”。

孙中山先生曾经指出:“若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者要迟一年半载的。”朱德委员长也高度评价了四川保路运动的丰功伟绩:“群众争修铁路权,志同道合会全川。排山倒海人民力,引起中华革命先。”郭沫若先生甚至还曾经提出:“真正的历史家,他用公平的眼光看来,他会知道辛亥革命只是四川保路同志会的延长。”

说四川保路运动是辛亥革命导火线,不仅是为了说明四川保路运动的历史地位,也是为了清楚地阐明辛亥革命高潮之所以到来的一个极为重要的社会历史条件。

说四川保路运动是辛亥革命导火线,毫无贬低武昌首义或中国资产阶级革命党人的意思,反而表明中国同盟会的领导人及武汉等地的革命党人善于利用有利于发动革命的时机,并最终予清王朝以致命的打击。

与此同时,也有必要说明不能将四川保路运动等同于革命。

我们的主要理由是:

其一,四川保路运动的宗旨是“破约保路”,基本不涉及推翻封建专制王朝的革命事宜;

其二,四川保路同志军起事的主要目的是迫使赵尔丰释放被捕的保路运动领导人,明显有别于反清革命;

其三,四川保路运动的领导人基本是立宪派人,他们没有制订过推翻清王朝的计划和行动;

其四,武昌首义爆发之前,四川立宪派人的政治主张是“以独立要求宪政”,是以保留清王朝为前提的;

其五,四川革命党人确曾“借船过渡”,但他们不是四川保路运动或四川保路同志军的主体力量。

轰轰烈烈的四川保路风潮在近代中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。

四川各族人民在保路风潮中所显现的精神风貌将永垂史册。

四川保路风潮中死难烈士永垂不朽!