第十二节 梁启超与近代词学研究的进展

梁启超字卓如,号任公。广东新会人。清同治十二年 (1873)正月生。早年参与戊戌变法,变法失败后流亡日本。辛亥革命后曾一度任财政总长,旋漫游欧洲。晚年为清华大学研究院导师,专心著述。1929年1月19日卒于北平,仅五十六岁。著述繁富,汇为《饮冰室合集》,有词一卷。

梁启超像

在梁启超一千四百余万字的著述里涉及了极广泛的政治与学术领域,其有关词学的论著不足十万字,这似乎是微不足道的。值得我们思索的是:他晚年为什么忽然对词学有了浓厚的兴趣,而且其绝笔之作竟是 《辛稼轩先生年谱》。清代初年即开始出现词学复兴之势,而近代的词学更呈极盛的局面,但令人惋惜的是:近代的词学家除王国维外基本上都是属于守旧的文人和学者,他们的文艺思想和研究方法都深受传统的束缚。作为我国近代著名的政治家和思想家的梁启超,他在词学研究中所投入的新思想和新方法,才使近代词学在王国维之后又增添了近代学术的色彩。在某种意义上,近代词学的光辉终结者不是王国维,而是梁启超。因此,探讨梁启超与近代词学的关系,这在词学史上是非常有意义的,然而却长期为词学界所忽视。

梁启超是一位学术兴趣极为广泛的学者,词学研究仅仅是其中国文学研究的一部分。他在学习中国古代经典的过程中具有了古典文学的深厚修养,爱好诗词创作,能用旧的文学样式表现新的思想感受。其女公子梁令娴在清光绪三十四年 (1908)编的《艺蘅馆词选》里说:“家大人于十五年前,好填词,然不自以为工,随手弃去。令娴从诸父执处裒集,得数十首。”梁启超今存的四十七首词[1],其中最早的一首为光绪二十年 (1894)作的,恰如梁令娴所言。他对词学的研究是在其人生旅程的最后十年间。这时期梁启超从政治活动转向了中国学术研究,而且在思想上发生了重大的变化。许多年来,梁启超为了改变中国的命运,希望中国以平等的地位进入世界现代行列,于是努力向西方寻求真理。第一次世界大战后,使他对西方文明感到失望。“从1919年开始,梁启超带着价值观回到中国历史中来,因为对西方必须重新评价。保护中国精神对中国人来说,不再简单地是一个盲目的负担。当西方精神不是好而是坏的时候,中国精神也就不仅仅是中国的而且是好的精神了”。[2]于是他潜心研究中国文化史、中国学术史、中国历史和中国文学史,重新来认识中国文化并以此进行历史的反思。他感到一种 “精神饥荒”,以为 “东方的主要精神,即精神生活的绝对自由”是 “救济精神饥荒的方法”。因此,他说:“我常觉快乐,悲愁不足扰我,即此信仰之光明所照。”[3]但实际上他的内心是充满痛苦与困惑的。他在1923年初写的 《苦痛中的小玩意儿》里真切地表述了苦痛的情绪:

我在病榻旁边,这几个月拿什么事消遣呢?我桌子上和枕边摆着一部汲古阁的 《宋六十家词》,一部王幼遐刻的 《四印斋词》,一部朱古微刻的 《彊村丛书》。除却我的爱女之外,这些 “词人”,便是我唯一的伴侣。我在无聊的时候,把他们的好句子集句做对联闹着玩。久而久之,竟集成二三百副之多……我做这些玩意儿,免不了孔夫子骂的 “好行小慧”。但是 “人生愁恨谁能免”。我在伤心时节寻些消遣,我想无论何人也该和我表点同情。[4]

为了解脱精神的苦痛,梁启超对宋词忽然发生兴趣。这些作品可能给予他感性的安慰,因为他深信:“人生关涉理智方面的事项,绝对要用科学方法来解决;关涉情感方面的事项,绝对的超科学。”[5]谁知这却成为他研究词学的契机。在研究宋词时,南宋爱国词人辛弃疾引起了他的兴趣,并为这位词人的英雄事迹及其悲剧命运所感动,于1928年9月10日开始编著 《辛稼轩先生年谱》。梁启勋 《辛稼轩先生年谱跋》云:

伯兄所著 《辛稼轩先生年谱》属稿于十七年 (1928)九月十日,不旬日而痔疮发,乃于同月之二十七日入协和医院就医。病榻岑寂,惟以书自遣,无意中获得资料数种,可为著述之助,遂不俟痊愈,携药出院。于十月五日回天津,执笔侧身坐,继续草此稿,如是者凡七日,至月之十二日,不能支,乃搁笔卧床,旋又到北平入医院,遂以不起。谱中录存稼轩 《祭朱晦翁文》至 “凛凛犹生”之“生”字,实伯兄生平所书最后之一字矣。[6]

次年 (1929)1月19日,梁启超逝世于北平协和医院。很可能他在写 《辛稼轩先生年谱》时,尚在探寻一种东方的精神。

梁启超曾高度评价了清代的学术成就,将它与欧洲文艺复兴相比较,以为相类之处甚多,只是美术与文学不如文艺复兴发达。关于清词,他说:“清代固有作者,驾元明而上,若纳兰性德、郭麐、张惠言、项鸿祚、谭献、郑文焯、王鹏运、朱祖谋,皆名其家,然词固所共指为小道者也。”[7]从这评价里,可见出他对词体在整个文化系统中的认识,但与古人视词为“小道”的出发点却大不相同,因为他并不轻视词的文学价值和社会意义,清楚地见到它在一定范围内的特殊社会功能。梁启超是从音乐文学的意义来认识词体的,以为它是改造国民品质所必需的一种精神教育手段。他说:

盖欲改造国民之品质,则诗歌音乐为精神教育之一要件,此稍有识者所能知也。中国乐学,发达尚早,自明以前,虽进步稍缓,而其统犹绵绵不绝。前此凡有韵之文,半皆可以入乐者也。《诗》三百篇皆为乐章,尚矣。如 《楚辞》之 《招魂》《九歌》,汉之 《大风》《柏梁》,皆应弦赴节,不徒乐府之名如其实而已。下至唐代绝句,如“云想衣裳”、“黄河远上”,莫不被诸弦管。宋之词,元之曲,又其显而易见者也。盖自明以前,文学家多通音律,而无论雅乐、剧曲,大率皆由士大夫主持之,虽或衰靡,而俚俗犹不至太甚。本朝以来,则音律之学,士大夫无复过问,而先王乐教,乃全委诸教坊优伎之手矣。读泰西文明史,无论何代,无论何国,无不食文学家之赐;其国民于诸文豪,亦顶礼而尸祝之。若中国之词章家,则于国民岂有丝毫之影响耶?推其原故,不得不谓诗与乐分之所致也。[8]

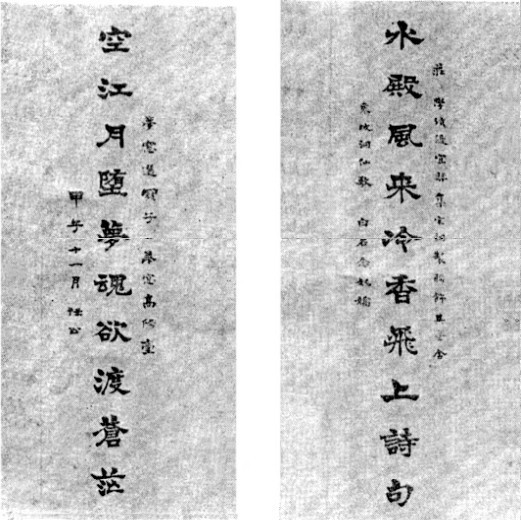

梁启超手迹

这将儒家的诗乐论与资产阶级政治改良主张联系起来,肯定了明代以前音乐文学的社会意义,而对明以后文学与音乐分裂的状况表示不满。梁启超曾有改良词体的动机,填写过一些口语化的词[9],而且对配合新音乐而作的歌词甚为赞赏,希望找到文学与音乐的新的结合点。这个愿望,他曾对女儿梁令娴表示说:

凡诗歌之文学,以能入乐为贵。在吾国古代有然,在泰西诸国亦靡不然。以入乐论,则长短句最便,故吾国韵文,由四言而五七言,由五七言而长短句,实进化之轨辙使然也。诗与乐离盖数百年矣,近今西风沾被,乐之一科,渐复占教育界一重要位置,而国乐独立之一问题,士夫间或莫厝意。后有作者,就词曲而改良之,斯其选也。[10]

词体被认为是我国音乐文学中最高的与最理想的形式了,因此在近代西方音乐引入之时,梁启超产生了改良词体的设想。这对清末民初数十年间的新歌词的创作确曾产生过重大的影响。

梁启超关于词学批评的意见散见于其著述中,关于唐宋词作品的艺术鉴赏则散存于 《艺蘅馆词选》中。我们由此可见到他的审美趣味和批评方法与近代词学家颇为相异之处,反映了一种新的文化思潮。

对于宋词,梁启超有很全面的认识。他在 《国学入门书目及其读法》里所介绍的重要宋人词集有周邦彦、欧阳修、苏轼、柳永、秦观、朱敦儒、辛弃疾、刘克庄、姜夔、王沂孙、吴文英的词[11],并不偏向某一种艺术风格的作品。宋代女词人李清照在其 《词论》里,从词 “别是一家”的观点出发,评论北宋词人甚有不公正之处。梁启超不赞成这种偏颇的意见,在谈到王安石词说:“荆公词不能名家,然亦有绝佳者。李易安谓王介甫、曾子固,文章似西汉,若作小词则人必绝倒,不可议。此自过刻之论。易安于二晏、欧阳、东坡、耆卿、子野、方回、少游之词,无一许可,况荆公哉!”[12]他虽无 “过刻之论”,但按照其审美兴趣,又最喜那种 “气象壮阔,神思激扬”的词作,这自然应是苏轼和辛弃疾等人的豪放作品了。梁启超研究过中国韵文里情感表达的方式,将它们分为 “奔迸的”、“回荡的”和 “蕴藉的”三种。宋词中的大多数作品是属于第三种,而第一、二种的甚少。梁启超最欣赏的宋词是属于第一、二种的。他说:“奔迸的表情……词里头这种表现方法也很少,因为词家最讲究缠绵悱恻,也不是写这种情感的好工具,若勉强要我举个例,那么辛稼轩的 《菩萨蛮》(书江西造口壁)……这首词是在徽、钦二宗北行所经过的地方题壁的。稼轩是比岳飞稍为晚辈的一位爱国军人,带着兵驻在边界,常常想要恢复中原,但那时小朝廷的君臣都不许他,到了这个地方,忽然受到很大的刺激,由不得把那满腔热泪都喷出来了。”属于这类的词作,他还举了苏轼的 《水调歌头》,认为 “这全是表现情感的一种亢进的状态,忽然得着一个 ‘超现世的’新生命。令我们读起来,不知不觉,也跟着到他那新生命的领域去了。这种情感的这种表现方法,西洋文学里头恐怕很多,我们中国却太少了。我希望,今后的文学家,努力从这方面开拓境界”。[13]王国维曾以自己的艺术偏见,因喜爱北宋词便竭力诋毁南宋词。梁启超却不这样。他虽然喜欢气象宏伟、情感热烈的豪放词,却并不否定蕴藉细腻的婉约词,如说:“回荡的表情法,用来填词,当然是最相宜,但向来词学批评家,还是推尊蕴藉,对于热烈盘礴这一派,总认为别调。我对于这两派,也不能偏有抑扬。”他以为稼轩词是最富于表达回荡情感的:

词中用回荡的表情法用得最好的,当然要推辛稼轩。稼轩的性格和履历,前头已经说过:他是个爱国军人,满腔义愤,都拿词来发泄;所以那一种元气淋漓,前前后后的词家都赶不上……凡文学家多半寄物托兴,我们读好的作品原不必逐首逐句比附他的身世和事实,但稼轩这几首有点不同,它与时事有关,是很看得出来;大概都是恢复中原的希望已经断绝,发出来的感慨。 《摸鱼儿》里头“长门”、“蛾眉”等句,的确是对于宋高宗不肯奉迎二帝下诛心之论…… 《念奴娇》那首,题目是 “书东流村壁”,正是徽、钦北行经过的地方,所以把他的 “旧恨新恨”一齐招惹出来。《贺新郎》那首是和他兄弟话别之作,自然把他胸中的垒块,尽情倾吐。所以这三首词都有本事藏在里头,不能把它当一般伤春伤别之作。前两首都是千回百折,一层深似一层,属于我所说的螺旋式。后一首却似堆垒式,你看他一起手硬硼硼的举了三个鸟名,中间错错落落引了许多离别的故事,全是语无伦次的样子,却是在极倔强里头显示极妩媚。“三百篇”、《楚辞》以后,敢用此法的,我就只见这一首。

从这段分析里,表现了论者以新的审美趣味进行艺术鉴赏,而特别值得注意的是以社会批评方式肯定了辛词的价值。王国维于南宋词人中只赞赏辛弃疾,见到其佳处在于 “有性情,有境界”。梁启超的批评是比王国维进步多了。他将苏轼与姜夔都看作稼轩一派的,对他们的词评价也很高,认为:“这一派的词,除稼轩外,还有苏东坡和姜白石都是大家。苏辛同派,向来词家都已公认;我觉得白石也是这一路,他的好处不在微词,而在壮采,但苏、姜所处地位与辛不同。辛词自然格外真切,所以我拿他做这派的代表。”非常奇怪的是:宋词中大量描写女性的作品,梁启超最推崇的却是苏轼的 《洞仙歌》。他说:“词里头写女性最好的,我推苏东坡的 《洞仙歌》……好处在情绪的幽艳,品格的清贵,和工部 (杜甫)《佳人》不相上下。”[14]可能这首词最合其审美趣味了。由于梁启超采用了社会批评方法,较能发现辛词的社会意义,揭示辛词的思想远比以往的词学家深刻。在 《辛稼轩先生年谱》里,关于 《摸鱼儿》词的辨析,这是梁启超使用社会批评方法的典型例子。他说:

归正北人,骤跻通显,已不为南士所喜,而先生以磊落英多之姿,好评天下大略,又遇事负责任,与南朝士夫泄沓柔靡风习尤不相容。前此两任帅府皆不能久于其任,或即缘此。诗可以怨,怨固宜矣。然移漕未久,旋即帅潭,且在职六七年,谮言屡闻,而天眷不替。岂寿皇读此词后感其朴忠,悯其孤危,特加赏拔调护耶?[15]

这探索了 《摸鱼儿》词的政治寓意,发挥了前人 “词意殊怨”之说,作了具体的分析。 《艺蘅馆词选》选录辛词二十七首,为诸家词选之冠,梁令娴录其父的评语也最多。其中我们可以见到梁启超对辛词所作的社会批评,如评 《念奴娇·书东流村壁》云:“此南渡之感”;评 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》云:“无限感慨,哀同甫,亦自哀也”;评 《菩萨蛮·书江西造口壁》云:“如此大声镗鎝,未曾有也。”稼轩词自来视为词之 “别调”,清代无论浙西词派和常州词派对它的评价都不甚高。梁启超对它的评价因此具有反传统的意义。他为南宋词人辛弃疾作年谱,为北宋政治改革家王安石作评传,这不是偶然的,当与其政治改良主张有关。他似乎希望从中找到中国政治改良的经验教训,或从中认识中华民族的伟大精神。林志钧认为,梁启超对辛词 “好之尤笃,平时谈词辄及稼轩,盖其性情怀抱均相近”。[16]这是很可能的,因此辛弃疾的词和命运能引起他思想与情感的共鸣。

在向西方寻求真理的过程中,梁启超吸收了欧洲近代的科学研究方法。他曾大力介绍英国哲学家培根的科学方法,将它归结为:

人欲求得真理,当即先一物频频观察,反复试验,作一所谓有无级度之表以记之。如初则有是事,次则无是事,初则达于甲之级度,次则达到乙之级度,凡是皆一一考证,记载无遗,积之既久,而一定理出焉者矣。[17]

他以为使用培根的科学方法便可 “一洗从前空想臆度之旧习”。这种方法具有局限性,有一定的适应范围。梁启超在晚年说:

现代所谓科学,人人都知道是从归纳研究法产生出来……整理史料要用归纳法,自然毫无疑义。若说用归纳法就能知道 “历史其物”这却太不成问题了……我想归纳法之在史学界,其效率只到整理史料而止,不能更进一步。[18]

以近代西方科学方法审视清代考据学方法,梁启超发现:

清儒之治学,纯用归纳法,纯用科学精神;此法此精神,果用何种程序始能表现耶?第一步:必先留心观察事物,觑出某点某点有应特别注意之价值;第二步:既注意于一事项,则凡与此事项同类者或相关系者,皆罗列比较以研究之;第三步:比较研究的结果,立出自己一种意见;第四步:根据此意见,更从正面旁面反面博求证据,证据备则泐为定说,遇有力之反证则弃之;凡今世一切科学之成立,皆循此步骤,而清考据家每立一说,亦必循此步骤也。[19]

梁启超是以近代科学方法对传统考据学的改造,其词学考证便是采用这种方法的。培根忽视推测在研究过程中的作用。梁启超以为 “实验与推测常相随”,只有先设一推测之说,才可能求得现象的原因。他在晚年短暂的词学研究中也借助于近代科学的方法取得了前人所难达到的成就。

《中国之美文及其历史》是梁启超计划研究中国韵文史的巨著,可惜只完成了先秦至汉魏部分,其中关于乐府诗的研究和五言诗起源的论述,即使现在的文学史论著都未超过其水平。这部未完稿中关于 “唐宋时代之美文”只留下了第一章《词的起源》,而且这一章也仅论述到词与唐代声诗的关系,但它已显示了一种科学研究的态度,找到了可靠的历史线索。他认为:

汉魏乐府,什九皆四言或五言古诗,齐梁乐府皆类似绝句的五言四句,皆句法字数篇篇相同,而谱词各别。汉魏之谱,六朝时已渐次沦亡,齐梁之谱,至唐景龙间尚存六十三曲,中叶后仅存三十七曲。音乐随时好而蜕变,本是自然之理,加以唐时武功极盛,与西北诸种落交通频繁,所谓 “胡部乐”者,纷纷输入。玄宗以右文之主,御宇四十年,其间各种文化进步皆达高潮,而音乐尤为其所笃嗜,有名之 《霓裳羽衣曲》即其手制,以故开元、天宝间新声迭起。崔令钦 《教坊记》载三百二十四调,其中所有后世词调名不少,但其歌词之有无,不可深考。郭茂倩《乐府诗集》有 “近代曲词”一门,所收皆盛唐以后新声也。内中八十余调……或为后此词调所本……内中所载歌辞,虽半属中唐作品,然亦有在盛唐及其以前者……凡此声诗——即词之鼻祖,自初盛唐之间已发生者。[20]

这对词与声诗的关系作了翔实的论证,理清了有关的几个重要线索。可惜原稿至此为止,未能继续探究词体起源的关键问题:唐代声诗是怎样发展为长短句词体的。

1928年的数月间,梁启超完成了一组词学研究论文:《跋程正伯书舟词》 《跋四卷本稼轩词》 《吴梦窗年齿与姜石帚》《记兰畹集》《记时贤本事曲子集》和 《静春词跋》。[21]这一组考证文章深受词学界的重视,而且至今看来,其结论仍然是正确的。兹谨就关于 《时贤本事曲子集》《书舟词》和吴梦窗年齿问题的研究略述:

梁启超在读唐宋词集时,于欧阳修 《近体乐府》卷二 《渔家傲》调下小字注、《唐宋名贤百家词》本 《东坡词》及南宋绍兴辑本 《南唐二主词》之 《蝶恋花》调下注,都发现了引用《时贤本事曲子集》佚文。他又从南宋尤袤的 《遂初堂书目》内发现有杨元素 《本事曲》的著录。经过进一步的考证,梁启超认为 《时贤本事曲子集》为北宋熙宁间杨绘编集的,所辑时人词于本事之下具录全词原文;这是最早的一部词话,南宋时尚有传本,元以后散佚了。他根据这些线索辑得佚文五则,稍后赵万里补了四则,最近又有学者作了补辑。这样使我们可以略见中国第一部词话的大致面目,为研究中国词学史提供了十分宝贵的文献资料。

关于 《书舟词》的作者及其时代归属,自来是宋词研究中的一个难解的学术问题。自明代杨慎断定作者程垓为 “眉山人,东坡之中表也”(《词品》卷三),此后毛晋及近世词家况周颐等皆沿其误,以为他是北宋人,与苏轼为表亲,且有交游关系。梁启超从南宋人王称的 《书舟词序》发现程垓与王称为同时代人,根本不可能与苏轼同时。这一发现又在陆游的 《渭南文集》卷三一内的 《跋程正伯藏山谷帖》得到证实。于是断定程垓为南宋中期人,与陆游、尤袤、王称等同时代且有交谊;他确为蜀人,但是否眉山人则尚待考证;他可算是宋词一名家。

在南宋词人吴文英的词集中有赠姜石帚词六首,以致清代学者误认姜石帚即姜夔,于是推论吴文英与姜夔的交游关系,断定他们是同时代人,生活在南宋中期。王国维对此曾表示过怀疑,但没有找到充分的根据。梁启超从南宋遗民周密的词集里有关吴文英的词判断,吴文英绝不可能与姜夔同时。他又从清乾隆间写本 《白石集》所附录明初姜夔八世孙关于世系的记载,推测姜夔之子姜琼,可能号石帚而与吴文英有交游。因考证吴文英的生卒年缺乏可靠的依据,以致十分困难[22],但梁启超断定姜夔与姜石帚并非一人,断定吴文英与姜夔不是同时人,这已为考证姜夔和吴文英生平事迹指出了一个正确的方向,使后来的词学家由此线索而在研究中取得了可喜的成就。[23]

梁启超词学研究的重大成果自应是其绝笔之作 《辛稼轩先生年谱》。1928年初秋,他研究了稼轩词的版本。将新近的《景刊宋金元明本词》本 《稼轩词》甲乙丙三集,与明抄 《唐宋名贤百家词》本之 《稼轩集》相较,完全相同,明抄本有丁集见存,而且发现甲集即辛弃疾门人范开所编,皆录淳熙十五年以前作品。于是继而推断乙集当编于绍熙二年以前,丙集收宦闽时期作品,丁集则是杂补前三集之遗。发现了这个线索,他很有信心来进行作品的编年并旁考其来往人物,而且可以对稼轩词进行分期。这样便依据 《宋史·辛弃疾传》及四卷本《稼轩词》的题注,考实了辛弃疾平生仕历的大略:

考稼轩以二十九岁通判建康府,三十一岁知滁州,三十五岁提点江西刑狱,三十七岁知江陵府,三十八岁移帅隆兴 (江西),仅三月被召内用,旋出为湖北转运副使,四十岁移湖南,寻知潭州兼湖南安抚,四十二三岁之间,转知隆兴府兼江西安抚,五十间 (?)以言者落职,久之主管冲佑观,五十二岁起福建提点刑狱,旋知福州兼福建安抚,五十五岁被召还行在,五十六岁落职家居,五十九岁复职奉祠,六十一二岁间起知绍兴府兼浙东安抚,六十五岁知镇江府,明年乞祠归,六十七岁差知绍兴府又转江陵府,皆辞免,未几遂卒。[24]

继而梁启超又遍校各种版本稼轩词,考证了元大德间广信书院刊印的十二卷本 《稼轩长短句》[25]所未收的集外词四十八首,作了详细的札记。[26]在准备工作完成后,于九月十日开始了《辛稼轩先生年谱》的写作。关于梁启超的写作动机,据其弟梁启勋说:“伯兄尝语余曰:‘稼轩先生之人格与事业,未免为其雄杰之词所掩,使世人仅以词人目先生,则失之远矣。意欲提出整个之辛弃疾以公诸世。’其作 《辛稼轩年谱》之动机实缘于此。”[27]梁启超异常勤奋,在病中坚持写作,将年谱已编至“辛弃疾六十一岁”,只剩最后几年了,终于所志未竟而绝笔。但是这个年谱是基本上完成了的,关于谱主一生的主要事迹、作品编年、交游考证以及家世等,也基本上考辨清楚了。像这样翔实谨严的词人年谱的编订,在词学史上实属首创。虽然它在某些具体问题的考证方面尚未尽善,但其所达到的学术水平则是永远为学术界所钦佩的。梁启勋为其兄所志中断而惋惜,决心继续完成先兄遗愿,于1929年底撰成 《稼轩词疏证》。他在 《稼轩词疏证序例》中说:“启勋不揣其谫陋,继伯兄未竟之业……十月十九日始属稿,于每首之下,先录饮冰室校勘,次录饮冰室考证,又次为启勋之按语。其间因伯兄翻检未周、考证不甚正确者则修正之,未备者则补充之。”因此现在我们所见重新影印出版的 《稼轩词疏证》应是梁氏兄弟研究辛词的共同成果。有了 《辛稼轩先生年谱》和 《稼轩词疏证》这样的基础研究工作,为现代研究辛弃疾提供了丰富的文献资料和事实的根据,而其影响则在于显示了研究一位古典作家时应当采取的一种科学的方法。

梁启超是我国近代历史上著名的政治人物。中国新文化运动之后,他明智地退出了政治舞台而专致于学术研究。他的学术观点和研究方法对我国现代学术发展的意义,尚值得我们认真地总结并进行历史的反思。仅从其词学研究,我们便不难发现它对现代词学的影响。梁启超在我国新旧文化思想交替之际,第一个在严格意义上以社会批评方式来探讨宋词的社会意义,一反传统的偏见高度评价了辛弃疾及宋代豪放词的思想成就和艺术成就,开启了现代词学的社会批评倾向。他关于作品的分析,完全摆脱了旧的词话和评点的形式,而能从政治的与历史的,或心理的与文学的角度进行具体的分析,尤其体现出一种新的美学理想和美学趣味。他吸收了西方科学的实证方法,继承了清代考据学优长,使词学研究脱离了旧的考据模式,使词学成为一种真正的学术研究。梁启超虽然不是专门的词学家,其词学研究却为现代词学开辟了一条新路。中国现代词学研究基本上呈现两种趋势,即在理论批评方面非常强调词人及其作品的社会意义,普遍采用社会学的分析方法,特别推崇苏轼与辛弃疾一派豪放词;在基础研究方面注重传统的考据学与近代西方科学方法的结合,对词人生平事迹、作品及词学基本问题进行周密的考证,取得了卓著的成就。如果我们将这两种主要趋势与梁启超的词学研究联系起来,则不难见到他在研究中已具有这两种趋势了。从这一意义而言,梁启超在词学史上是中国近代词学的光辉终结者,也为现代词学的发展开辟了道路。当我们对近数十年来现代词学进行历史反思时,追溯梁启超的词学研究的意义则会进入更深一层的历史反思。

[1] 梁启超:《饮冰室合集·文集》第16册第83~100页,上海中华书局1936年版。

[2] [美]约瑟夫·阿·勒文森:《梁启超与中国近代思想》第276页,四川人民出版社1986年版。

[3] 梁启超:《东南大学课毕告别辞》(1923年1月13日),《饮冰室合集·文集》第14册,上海中华书局1936年版。

[4] 梁启超:《饮冰室合集·文集》第16册第113~127页,上海中华书局1936年版。

[5] 梁启超:《人生观与科学》(1923年5月29日),《饮冰室合集·文集》第14册,上海中华书局1936年版。

[6] 跋语见 《辛稼轩先生年谱》后附,《饮冰室合集·专集》第22册,上海中华书局1936年版。

[7] 梁启超:《清代学术概论》第61页,商务印书馆1921年版。

[8] 梁启超:《饮冰室诗话》第58~59页,人民文学出版社1982年版。

[9] 丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》第1039~1045页所录诸词,上海人民出版社1983年版。

[10] 梁令娴:《艺蘅馆词选自序》,《艺蘅馆词选》,广东人民出版社1981年版。

[11] 梁启超:《饮冰室文集》卷七○,曼殊室刊本,上海中华书局1936年版。

[12] 梁启超:《王荆公》,《饮冰室合集·专集》第7册第216页,上海中华书局1936年版。

[13] 梁启超:《中国韵文里头所表现的情感》,《饮冰室合集·文集》第13册,上海中华书局1936年版。

[14] 梁启超:《中国韵文里头所表现的情感》,《饮冰室合集·文集》第13册,上海中华书局1936年版。

[15] 梁启超:《饮冰室合集·专集》第22册第20页,上海中华书局1936年版。

[16] 林志钧:《稼轩词疏证·序》。

[17] 梁高超:《近世文明初祖二大家之学说》,《饮冰室合集·专集》第1册第119~120页,上海中华书局1936年版。

[18] 梁启超:《研究文化史的几个重要问题》,《饮冰室合集·文集》第14册,上海中华书局1936年版。

[19] 梁启超:《清代学术概论》第37页,商务印书馆1921年版。

[20] 梁启超:《中国之美文及其历史》,《饮冰室合集·专集》第16册第180页,上海中华书局1936年版。

[21] 梁启超:《饮冰室合集·文集》第16册,上海中华书局1936年版。

[22] 参见夏承焘:《石帚辨》,《姜白石词编年笺校》第283~286页,上海古籍出版社1981年版。

[23] 参见谢桃坊:《词人吴文英事迹考辨》,《词学》第5辑,华东师范大学出版社1986年版。

[24] 梁启超:《跋四卷本稼轩词》,《饮冰室合集·文集》第16册,上海中华书局1936年版。

[25] 《稼轩长短句》今有上海人民出版社1975年点校本。

[26] 梁启超:《跋稼轩集外词》,《词学季刊》第1卷第2号,1933年8月。

[27] 梁启勋:《稼轩词疏证序例》。