第七节 陈廷焯的沉郁说

继张惠言、周济、谭献、冯煦之后,陈廷焯再将常州词派的理论推向了新的高峰。陈廷焯 “由王沂孙以上师周邦彦,崇风格、尚比兴、重寄托,提出 ‘沉郁’两字为词旨,影响词学颇巨”。[1]

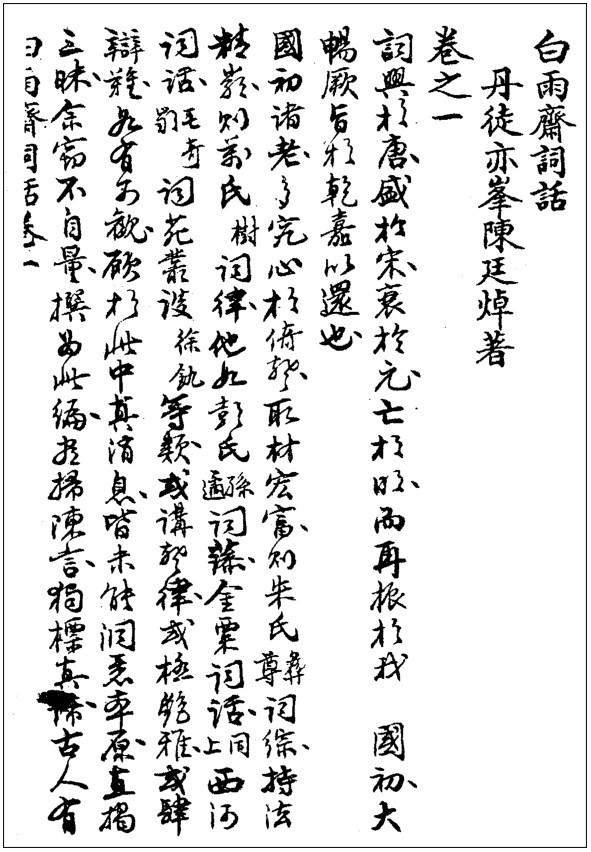

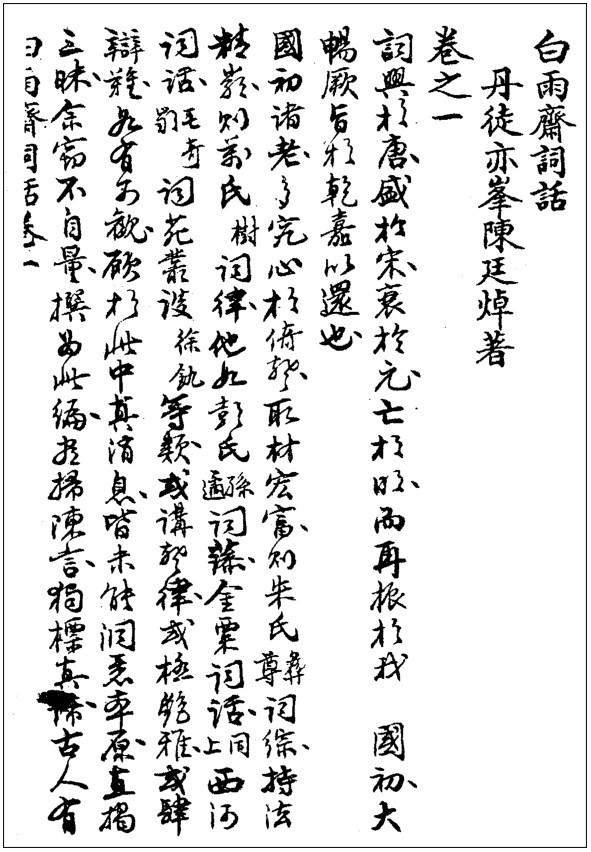

陈廷焯,原名世焜,字亦峰。江苏丹徒人。生于清咸丰三年 (1853)。光绪十四年 (1888)举人。精医学,工诗文,最长于词。编有 《云韶集》和 《词则》,著有 《词坛丛话》和《白雨斋词话》。卒于光绪十八年 (1892),年仅四十。陈氏“尝言四十后当委弃词章,力求经世性命之蕴”[2],由于早卒而未能如愿。可以说,他一生都致力于词学研究了。他研究词学可分为两个阶段:第一阶段是同治十三年 (1874)即他二十二岁为止,完成了 《云韶集》和 《词坛丛话》形成了初步的词学观点,受浙西词派的影响颇大;第二阶段自光绪六年 (1880)至十七年 (1891)完成了 《词则》和 《白雨斋词话》,转向常州词派,词学观点趋于成熟。

《词坛丛话》是在编选古今词 《云韶集》二十卷的基础上完成的,代表陈廷焯早期的词学观点。陈氏晚年说:“今自观之,殊病芜杂,然其中议论,亦有一二足采者。”(《白雨斋词话》卷七)他早年对浙西词派领袖朱彝尊极为推崇,认为:

朱竹垞词,艳而不浮,疏而不流,工丽芊绵中而笔墨飞舞。其源出自白石,而绝不相似。盖白石之妙,正如大江无风,波涛自涌。竹垞之妙,其咏物诸作,则杯水可以作波涛,一篑可以成泰山。其感怀诸作,意之所到,笔即随之。笔之所到,信手拈来,都成异彩。是又泰山不辞土壤,河海不择细流也。与白石并峙千古,岂有愧哉!

他非常同意朱彝尊选词的 “雅正”标准,以为 “竹垞所选 《词综》,自唐至元,凡三十八卷,一以雅正为宗,诚千古词坛之圭臬也。其所自作,浓淡相兼,疏密相称,深得风雅之正”。这时他的词学观点是倾向于浙西词派的,但又并不赞成专主南宋词,以为两宋词各有优长。他说:

词至于宋,声色大开,八音俱备,论词者以北宋为最。竹垞独推南宋,向独得之境,后人往往宗其说。然平心而论,风格之高断推北宋。且要言不烦,以少胜多。南宋诸家,或之未闻焉。南宋非不尚风格,然不免有生硬处,且太著力,终不若北宋之自然也。北宋间有俚词,间有伉语。南宋则一归纯正,此北宋不及南宋处。北宋词,诗中之风也。南宋词,诗中之雅也。不可偏废,世人亦何必妄为轩轾。

—— 《词坛丛话》

他所标举的学习对象,有北宋词人,也有南宋的;有豪放词人,也有婉约的;有古代的词人,也有清代的:显然是超越了浙西词派和常州词派的范围。他说:“古今词人众矣,余以为圣于词者有五家:北宋之贺方回、周美成,南宋之姜白石,国朝之朱竹垞、陈其年也。”(《词坛丛话》)这些基本的论点,在陈廷焯的后期都有变化和发展。

从光绪六年 (1880),陈廷焯开始编纂大型的古今词选集《词则》,历十二载,至光绪十六年 (1890)始完成。这部选集分 《大雅》《放歌》《闲情》《别调》四集,每集六卷,共二十四卷;收录唐至清代道光间词人四百七十余家,词二千三百余首。[3]其 《词则总序》云:

风骚既息,乐府代兴。自五七言盛行于唐,长短句无所依,词于是作焉。词也者,乐府之变调,风骚之流派也。温、韦发其端,两宋名贤畅其绪。风雅正宗,于斯不坠。金、元而后,竞为新声。众喙争鸣,古调绝响。操选政者,率昧正始之义,媸妍不分,雅郑并奏。后之为词者,茫乎不知其所从。卓哉皋文,《词选》一编,宗风赖以不灭,可谓独具只眼矣。惜篇幅狭隘,不足以见诸贤之面目,而去取未当,十亦有二三。夫风会既衰,不必无一篇之偶合,而求诸古作者,又不少靡曼之词。衡鉴不精,贻误匪浅。余窃不自揣,自唐迄今,择其尤雅者五百余阕,汇为一集,名曰 《大雅》。长吟短讽,觉南豳雅化,湘汉骚音,至今犹在人间也。顾境以地迁,才有偏至。执是以寻源,不能执是以穷变。《大雅》而外,爰取纵横排奡、感激豪宕之作四百余阕为一集,名曰 《放歌》。取尽态极妍、哀感顽艳之作六百余阕为一集,名曰 《闲情》。其一切清圆柔脆、争奇斗巧之作,别录一集,得六百馀阕,名曰 《别调》。《大雅》为正,三集副之,而总名之曰《词则》。求诸 《大雅》,固有余师,即遁而之他,亦即可于 《放歌》《闲情》《别调》中求 《大雅》,不至入于歧趋。古乐虽亡,流风未阒,好古之士,庶几得所宗焉。

陈廷焯继张惠言 《词选》之后,进一步较全面地阐明词体源流正变的观念,为学词者树立准则,启示途径。他所示的途径比张惠言和周济的广阔多了。他对古今词的源流正变有了深入认识之后,于 《词则》完稿的次年——光绪十七年 (1891)完成了 《白雨斋词话》八卷。[4]这部论著旨在 “本诸风骚,正其情性;温厚以为体,沉郁以为用。引以千端,衷诸一是”(《白雨斋词话自序》)。陈廷焯在这部著作里表现出很成熟的词学观点,提出了 “沉郁”说。

《白雨斋词话》完成时,陈廷焯已转向了常州词派的立场。浙西词派的汪森在 《词综序》里曾说:“鄱阳姜夔出,句琢字炼,归之醇雅;于是史达祖、高观国羽翼之,张辑、吴文英师之于前,赵以夫、蒋捷、周密、陈允平、王沂孙、张炎、张翥效之于后。譬之于乐,舞箾至九变,而词之能事毕矣。”陈廷焯很不同意这种词史观点,他批评说:

此论盖阿附竹垞之意,而不知词中源流正变也。窃谓白石 (姜夔)一家,如闲云野鹤,超然物外,未易学步。竹屋 (高观国)所造之境,不见高妙,乌能为之羽翼。至梅溪 (史达祖)全祖清真 (周邦彦),与白石分道扬镳,判然两途。东泽 (张辑)得诗法于白石,却有似处;词则取径狭小,去白石甚远。梦窗 (吴文英)才能横逸,斟酌于周、秦、姜、史之外,自树一帜,亦不专师白石也。虚斋乐府 (赵以夫)较之小山 (晏几道)、淮海 (秦观)则嫌平浅,方之美成、梅溪,则嫌伉坠,似郁不纡,亦是一病,绝非取径于白石。竹山 (蒋捷)则全袭辛、刘之貌,而益以疏快,直率无味,与白石尤属歧途。草窗 (周密)、西麓 (陈允平)两家,则皆以清真为宗,而草窗得其姿态,西麓得其意趣,草窗间有与白石相似处,而亦十难获一。碧山 (王沂孙)则源出风骚,兼采众美,托体甚高,与白石亦最异。至玉田 (张炎)乃全祖白石,面目虽变,托根有归,可为白石羽翼。仲举 (张翥)则规模于南宋诸家,而意味渐失,亦非专师白石。总之,谓白石拔帜于周、秦之外,与之各有千古则可,谓南宋名家以迄仲举皆取法于白石,则吾不谓然也。

—— 《白雨斋词话》卷八

这段批评表现了作者对宋词源流的精深理解,反对夸大姜夔在词史上的意义,无疑是向浙西词派理论的攻击。同时陈廷焯却极力赞扬张惠言的历史功绩。他说:“词盛于宋,亡于明。国初诸老,具复古之才,惜于本原所在,未能穷究。乾嘉以还,日就衰靡,安所底止。二张出而溯其源流,辨别真伪。”他特别重视常州词派在清代词学复兴中的作用。他以为张惠言的《词选》超轶了以前各种选本, “扫靡曼之浮音,接风雅之真脉”(《白雨斋词话》卷四)。陈廷焯虽然以为 《词选》规模狭隘,去取略有不当,仍对它充分肯定。他说: “张氏 《词选》可称精当,识见之超,有过于竹垞十倍者,古今选本,以此为最。但唐五代两宋词仅取百十六首,未免太隘……总之小疵不能尽免,于词中大段却有体会。温、韦宗风,一灯不灭,赖有此耳。”(白雨斋词话》卷一)陈廷焯词学理论的形成主要是受常州词派张惠言和冯煦的影响,他没有谈到周济的理论。陈廷焯与冯煦相识。冯煦对他说:“唐以后诗,元以后词,必不可入目,方有独造处。”陈氏表示:“此论甚精。”(《白雨斋词话》卷八)他又说:“近时冯梦华所刻乔巢笙 《宋六十一家词选》甚属精雅,议论亦多可采处。”(《白雨斋词话》卷五)冯煦关于王沂孙的评论,对陈廷焯有很大的影响。他说:“求词于宋,其为碧山 (王沂孙)乎!然自宋迄今,鲜有知者。知碧山者唯蒿庵,即皋文尚非碧山真知己也。”(《白雨斋词话》卷八)所以他认为清代词学 “复古之功,兴于茗柯,必也成于蒿庵乎”(《白雨斋词话》卷五)。刘熙载的词品说对陈廷焯也发生了影响。他承认 “近时兴化刘熙载论词,颇有合处”(《白雨斋词话》卷六),但指出了以人品决定词品之说的缺陷:

陈廷焯手迹

诗词原可观人品,而亦不尽然。诗中之谢灵运、杨武人,人品皆不足取,而诗品最高。尤可怪者,陈伯玉扫除陈隋之习,首复古之功,其诗雄深苍茫中,一归于纯正。就其诗以论人品,应有可以表见者,而谄事武后,腾笑千古。词中如刘改之辈,词本卑鄙,虽负一时重名,然观其词,即可知其人之不足取。独怪史梅溪之沉郁顿挫,温厚缠绵,似其人气节文章可以并传不朽,而乃甘作权相堂吏,致与耿檉、董如璧辈并送大理,身败名裂;其才虽佳,其人无足称矣。视陈西麓之不肯仕元,当时有海上盗魁之目,宁不愧死。蒋竹山至元大德间,臧陆辈交荐其才,卒不肯起;词不必足法,人品却高绝。冯正中 《蝶恋花》四章,忠爱缠绵,已臻绝顶,然其人殊无足取,尚何疑于史梅溪耶?诗词不尽能定人品,信矣!

—— 《白雨斋词话》卷五

这有力地说明了词品与人品的复杂性,主张分别对待,不能以人品定词品。陈廷焯认识到这点,所以主张 “诗有诗品,词有词品”时,克服了纯以人品定词品的错误。由此可见,陈廷焯继承了常州词派的理论,也批判地吸收了刘熙载的词品说,按照自己的审美价值观念,在新的文化条件下发展了常州词派的理论,而且很有个人的特色。

在 《白雨斋词话自叙》里,陈廷焯表述了对词体性能的认识。他说:

夫人心不能无所感,有感不能无所寄,寄托不厚,感人不深;感其所感,不能感其所不感。伊古词章,不外比兴。《谷风》“阴雨”,狭自期以同心;“攘垢”“忍尤”,卒不改夫此度。为一室之悲歌,下千年之血泪,所感者深且远也。后人之感,感于文不若感于诗,感于诗不若感于词。

这以为人必然有感受,而且要求将它表达出来。这种表达不应是直接的,而是间接的曲折的以寄寓的方式。寄寓应该深厚,才能起到感染作用;寄寓还应沉郁,其感染作用才有广泛的效应。如何寄寓呢?这就只能依赖于比兴的表现方法了。《诗经》和 《离骚》是我国古代文学优良传统,它们即是以比兴方法起到感染作用的。此后的文学样式中,词体以抒情见长,所以最能使人受到感动。陈廷焯摈弃了张惠言的政治寄托说和儒家的政治教化观念,他所谈的寄托的内容是属于个人的情感。他说:“情有所感,不能无所寄。意有所郁,不能无所泄。古之为词者,自抒其性情,所以悦己也。”(白雨斋词话》卷八)意谓人产生了情感,需要寄托;内心郁结的意念,需要宣泄。以词体表现出来,自抒性情,自我表现,自我满足。所以他虽然主张比兴寄托,实际上与正统的常州词派有了非常重大的区别,更接近词体的本性。他对 “比”与 “兴”加以区别并解释说:

或问比与兴之别。余曰:宋德祐太学生 《百字令》《祝英台近》两篇,字字譬喻,然不得不谓之比也。以词太浅露,未合风人之旨。如王碧山咏萤、咏蝉诸篇,低回深婉,托讽于有意无意之间,可谓精于比义。其兴则难言之矣。托喻不深,树义不厚,不足以言兴。深矣厚矣,而喻可专指,义可强附,亦不足以言兴。所谓兴者,意在笔先,神余言外,极虚极活,极沉极郁,若远若近,可喻不可喻,反复缠绵,都归忠厚。求之两宋,如东坡 《水调歌头》《卜算子》,白石 《暗香》《疏影》,碧山 《眉妩》《庆清朝》《高阳台》等篇,亦庶乎近之矣。

—— 《白雨斋词话》卷六

他是反对简单地牵强地浅露地以比兴方式寄意,反对那种将比兴仅仅作为达到政治教化的手段。当然并不排斥政治寄意,但这必须在主体意识中转化为深沉的感受,与个人情性融和之后,自然而含蓄地表达出来,才是比兴的真义所在。因此陈廷焯更重视创作时,主体是否有真实的感受,它是否深厚沉郁。他并不以为有了比兴寄托便是词的高境,而是强调情感的沉郁为词中的高境。他为学词者指示的途径是: “入门之始,先辨雅俗。雅俗既分,归诸忠厚。既得忠厚,再求沉郁。沉郁之中,运以顿挫,方是词中最上乘。”(《白雨斋词话》卷七)这与其所一再说明的有感—寄托—深厚—沉郁的创作构思过程是一致的,将 “沉郁”视为终极的要求和标准。“沉郁”是陈廷焯词论的核心。

“沉郁顿挫”意指文章深沉蕴藉,抑扬有致,原是唐代诗人杜甫 《进雕赋表》中之语。《新唐书》卷二○一 《杜甫传》云:“臣之述作,虽不足鼓吹 《六经》,先鸣数子;至沉郁顿挫,随时敏给,扬雄、枚皋可企及也。”自宋以来多以 “沉郁顿挫”来表示杜诗的艺术风格,这并不很确切。[5]陈廷焯青年时代最喜好杜诗,故借用此语论词,对此他有自己独特的解释:

所谓沉郁者,意在笔先,神余言外,写怨夫思妇之怀,寓孽子孤臣之感。凡交情之冷淡,身世之飘零,皆可于一草一木发之;而发之又必若隐若见,欲露不露,反复缠绵,终不许一语道破,匪独体格之高,亦见情性之厚。飞卿词如 “懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟”,无限伤心,溢于言表。又 “春梦正关情,镜中蝉鬓轻”,凄凉哀怨,真有欲言难言之苦。又 “花落子规啼,绿窗残梦迷”,又 “鸾镜与花枝,此情谁得知”。皆含情意。此种词,第自写性情,不必求胜人,已成绝响。后人刻意争奇,愈趋愈下,安得一二豪杰之士,与之挽回风气哉!

陈氏曾说: “情有所感,不能无所寄;意有所郁,不能无所泄。”所谓 “沉郁”,即意的深沉郁结,此 “意”即是一种个人或个人关于社会的忧患意识,要求将它含蓄地表达,纯是自我真实性情的流露。当然诗与词都可能作到沉郁,但陈氏特别强调沉郁是词的生命和最高境界,因此它在诗与词中的地位和作用有所不同。他说:

诗词一理,然亦有不尽同者。诗之高境亦在沉郁,然或以古朴胜,或以冲淡胜,或以巨丽胜,或以雄苍胜。纳沉郁于四者之中,固是化境,即不尽沉郁,如五七言大篇,畅所欲言者,亦别有可观。若词则舍沉郁之外,更无以为词。盖篇幅狭小,倘一直说去,不留余地,虽极工巧之致,识者终笑其浅矣。

—— 《白雨斋词话》卷一

沉郁虽然是诗的高境,但好诗不必一定是沉郁的,而词则必须是沉郁的。所以作词时首先要求沉郁。陈廷焯说:“作词之法,首贵沉郁,沉则不浮,郁则不薄。顾沉郁未易强求,不根柢于《风》《骚》,乌能沉郁?十三国变风,二十五篇楚辞,忠厚之至,亦沉郁之至,词之源也。”以沉郁论词的观点来看自明以来词学界关于婉约与豪放之争,陈廷焯以为这与词的本质无关,因而是毫无意义的争论。他说:“张云:‘少游多婉约,子瞻多豪放,当以婉约为主。’此亦似是而非,不关痛痒语也。诚能本诸忠厚,而出以沉郁,豪放亦可,婉约亦可;否则豪放嫌其粗鲁,婉约又病其纤弱矣。”陈氏对其所提出的以沉郁为论词标准颇为自矜,他历论唐以来词家的成就都以有无沉郁为标准。如他评李璟 《山花子》“还与韶光共憔悴,不堪看”云:“沉之至,郁之至,凄然欲绝。”评贺方回词云:“方回词极沉郁,而笔势却又飞舞,变化无端,不可方物,吾乌乎测其所至。”评周邦彦词云: “词至美成,乃有大宗。前收苏、秦之终,复开姜、史之始。自有词人以来,不得不推为巨擘。后之为词者,亦难出其范围。然其妙处亦不外沉郁顿挫。”评辛弃疾词云: “辛稼轩,词中之龙也,气魄极雄大,意境却极沉郁。”他以为辛词 《贺新郎·别茂嘉十二弟》“沉郁苍凉,跳跃动荡,古今无此笔力”。(以上 《白雨斋词话》卷一)评姜夔词云:“南渡以后,国势日非。白石目击心伤,多于词中寄慨。不独 《暗香》《疏影》二章,发二帝之忧愤,伤在位之无人也。特感慨全在虚处,无迹可寻,人自不察耳。感慨时事,发为诗歌,便已力据上游,特不宜说破,只有用比兴体。即比兴中,亦须含蓄不露,斯为沉郁,斯为忠厚。”评吴文英词云:“梦窗长处,正在超逸之中,见沉郁之意。”评张炎 《高阳台·西湖春感》云:“凄凉幽怨,郁之至,厚之至,与碧山如出一手,乐笑翁集中亦不多觏。”又云:“大抵读玉田词者,贵取其沉郁处。徒赏其一字一句之工,遂惊叹欲绝,转失玉田矣。”(《白雨斋词话》卷二)评明人词云:“有明三百年中,习倚声者不乏其人,然以沉郁顿挫绳之,竟无一篇满人意者。”(白雨斋词话》卷三)从以上可见,陈廷焯以 “沉郁”为论词的唯一的标准了。

以沉郁论词,陈廷焯认为古今词人最能充分达到沉郁高境的应是王沂孙。自清初以来,朱彝尊论词标举姜夔、张炎,张惠言标举温庭筠、秦观,周济标举周邦彦,刘熙载标举苏轼、辛弃疾;这都是他们论词的必然归宿,具体体现了他们的文学价值观念。陈廷焯虽属常州词派,但他标举的学习对象却特别不同。他标举王沂孙固然是受了周济和冯煦的一些影响,而他对王沂孙的评价在词史上则是最高的了;这自有其特殊的时代意义。他说:“王碧山词,品最高,味最厚,意境最深,力量最重。感时伤世之言,而出以缠绵忠爱。诗中之曹子建、杜子美也。词人至此,庶几无憾。”在宋代词人中,陈廷焯以为周邦彦、姜夔和王沂孙三家为词坛三绝,但将他们加以比较,认为仍是王沂孙第一。他说:

词法之密,无过清真;词格之高,无过白石;词味之厚,无过碧山:词坛三绝也。诗有诗品,词有词品。碧山词性情和厚,学力精深,本诸忠厚而以顿挫之姿,沉郁之笔。论其词品,已臻绝顶,古今不可无一,不能有二。白石词雅矣,正矣,沉郁顿挫矣,然以碧山较之,觉白石犹有未能免俗处。少游、美成,词坛领袖也,所可议者,好作艳语,不免于俚耳。故大雅一席,终让碧山。

—— 《白雨斋词话》卷二

他又将王沂孙与诗圣杜甫相比较,以为他们最能体现古代 “风骚”的传统:

少陵每饭不忘君国,碧山亦然。然两人负质不同,所处时势又不同。少陵负沉雄博大之才,正值唐室中兴之际,故其为诗也悲以壮。碧山以和平中正之音,却值宋室败亡之后,故其为词也哀以思。推而至于 《国风》《离骚》则一也。

—— 《白雨斋词话》卷二

清初以来,词学家们致力于尊体活动,但却难以落到实处。陈廷焯在高度评价了王沂孙词的社会意义之后认为:“词有碧山,而词乃尊。否则以为诗之余事,游戏之为耳。必读碧山词,乃知词所以补诗之阙,非诗之余也。”(《白雨斋词话》卷二)他谈到读词的感受说:“读碧山词,何尝不沉著痛快,而无处不郁,无处不厚。反复吟咏数十过,有不知涕之何从者。粗心人读之,戛釜撞瓮,何由识其真哉?”(《白雨斋词话》卷六)陈廷焯以沉郁论词,标举王沂孙,这是其时代的知识阶层中优秀分子的爱国思想和忧患意识在词学中的反映。

《白雨斋词话》完稿时 (1891),中国近代历史已经历了鸦片战争、第二次鸦片战争、太平天国革命、中法战争和洋务运动。中国处于被西方列强瓜分的危险境地,中国最后一个封建王朝已腐朽衰弱而即将覆亡了。这个时代知识阶层中最先进的分子积极向西方寻找拯救中国的真理,而其中受传统思想影响很深的优秀分子也普遍具有民族思想和爱国思想,具体情形十分复杂。他们的社会忧患意识非常强烈,有其特定的历史内容。陈廷焯是属于受传统思想影响很深的知识分子,他以为词应真诚地 “写怨夫思妇之怀,寓孽子孤臣之感”,表现 “交情之冷淡,身世之飘零”,而且要表现得思意沉郁。这些论词意见里都渗透着其深沉的忧患意识。王沂孙在南宋灭亡后的许多咏物词里巧妙地寄寓了其深厚的爱国思想情感,其艺术表现极为含蓄曲折,艺术技巧精湛圆熟。陈廷焯以他为最高典范,这很适应当时士人的社会文化心理。以沉郁论词在晚清的社会条件下,能够激励人们关心国家和民族的命运,改变人们的词为艳科的观念,真正能起到尊体的作用。以沉郁论词能将思想性和艺术性二者统一起来,它既强调主体的思想品格和作品的内容,也要求相应的含蕴的寄意深厚的表现方式,因而在理论上摆脱了二元的困境。以沉郁论词其渊源虽然来自儒家的政治教化说及常州词派的比兴寄托说,但却又是对它们的超越,因为这个理论更接近文学本位,更注意文学与个人的性情的关系。所以陈廷焯以沉郁论词比清代其他许多词学家更有理论的深度和理论的统一性,在具体评论作家作品时都很有说服力,使人们可以感受到评论者所特具的时代意识。我们可以说,以沉郁论词是一个非常特殊的标准,它表现了晚清知识阶层中某些人的特有的审美理想和审美趣味。它虽然在词学史上是进步的,但毕竟这种观念过于狭隘,只强调单一的艺术风格;因而其适应范围是有限的。以这种标准来认识词史,必然在某些情形下作了非常不适当的,甚至歪曲的解释。因为 “沉郁”不可能是唯一的最高的词境,而王沂孙也不可能是宋代最高成就的词人。以沉郁论词是晚清社会文化现象中的一个极端的例子,尽管它产生了积极的社会影响。

陈廷焯在以沉郁论词时接触到了词的意境问题,这应对稍后王国维的境界说的形成有所启发的,因此值得我们留意。陈廷焯认为诗词皆有境,他说:

诗有诗境,词有词境,诗词一理也。然有诗人所辟之境,词人尚未见者,则以时代先后远近不同之故。一则如渊明之诗,淡而弥永,朴而愈厚,极疏极冷,极平极正之中,自有一片热肠,缠绵往复。此陶公所以独有千古,无能为继也。求之于词,未见有造此境者。一则如杜陵之诗,包括万有,空诸依傍,纵横博大,千变万化之中,却极沉郁顿挫,忠厚和平。此子美所以横绝古今,无与为敌也。求之于词,亦未见有造此境者。若子建之诗,飞卿词固已讥之。太白之诗,东坡词可以敌之。子昂高古,摩诘名贵,则子野、碧山正不多让。退之生凿,柳州幽峭,则稼轩、玉田,时或过之。至谓白石似渊明,大晟 (指周邦彦)似子美,则吾尚不谓然。然则词中未造之境,以待后贤者尚多也。有志倚声者,可不勉诸!

—— 《白雨斋词话》卷八

在论南宋初年的爱国词时,陈廷焯举了许多例子之后说:“此类皆慷慨激烈,发欲上指。词境虽不高,然足以使懦夫有立志。”(《白雨斋词话》卷六)。这里提出了 “词境”的概念。因为沉郁与主体的意有关,在具体评论词人时,陈廷焯多次使用了 “意境”的概念,如说:“耆卿词善于铺叙,羁旅行役,尤属擅长,然意境不高”;“辛稼轩,词中之龙也,气魄极博大,意境却极沈郁”(《白雨斋词话》卷一)。又说:“王碧山词,品最高,味最厚,意境最深”(《白雨斋词话》卷二);“观稼轩词,才力何尝不大,而意境何尝不沈郁”(《白雨斋词话》卷六)。

从上可见,陈廷焯认为诗与词各有境,词有词境,这是“境界”的概念;而词的 “意境”则有高低深浅之别。他之主张以沉郁论词,则是以为它是 “意境”中最高或最深的一个层次。可惜他未能将 “意境”作进一步的理论的探讨,然而却为王国维导夫先路了。

[1] 唐圭璋:《词则后记》,《词学论丛》第1053页,上海古籍出版社1986年版。

[2] 王耕心:《白雨斋词话叙》。

[3] 参见屈兴国:《〈词则〉与 〈白雨斋词话〉的关系》,《词学》第5辑,华东师范大学出版社1986年。《词则》稿本,于1984年由上海古籍出版社影印出版。

[4] 《白雨斋词话》原稿十卷,光绪二十年 (1894)刊出时门人删为八卷。参见唐圭璋:《白雨斋词话》后记,《词学论丛》第1054页,上海古籍出版社1986年。

[5] 参见郭预衡:《论杜诗思想和艺术的主要特征》,《古代文学探讨集》第133~134页,北京师范大学出版社1981年版。