第一节 清代词学复兴的文化背景

清代初年是我国文学史上词学复兴的时期。对此,清初文人颇以为自豪。康熙十六年 (1677)邓汉仪为孙默编的时人词集 《十五家词》作序时说:“词学至今日可谓盛矣。”康熙二十五年 (1686)蒋景祁编选刻印清初人词 《瑶华集》时称:“国家文教蔚兴,词为特盛……词学盛行,直省十五国,多有作者。”宋荦在 《瑶华集序》里赞颂云:“今天子右文兴治,挥弦解愠,睿藻炳然。公卿大夫,精心好古,诗律之高,远迈前代;而以其余业溢为填词,咏歌酬赠,累有篇什,骎骎乎方驾两宋。呜呼,其盛矣!”这种复兴的盛况一直延续到乾隆中期以后。嘉庆七年 (1802)学者王昶编 《国朝词综》时还认为:“方今人文辈出,词学亦盛于往时。”近世词学家也肯定了清初词学复兴是真实的。第一部词史的著者刘毓盘说:“词者诗之余,句萌于隋,发育于唐,敷舒于五代,茂盛于北宋,煊灿于南宋,剪伐于金,散漫于元,摇落于明,灌溉于清初,收获于乾嘉之际。”[1]1936年叶恭绰为 《清名家词》作序云:“余尝论清代学术有数事超轶明代,而词居其一。盖词学滥觞于唐,滋衍于五代,极盛于宋而剥于明,至清乃复兴。”在上述词家和学者的论断里, “词学”是指词的创作,而所谓 “词学复兴”即是在元明中衰之后,词的创作又呈现繁荣的景象。以词体文学创作及其历史为研究对象的词学,虽然创始于宋代,建立于宋元之际,但直到清初,这一学科的名称才渐渐确定下来。

康熙十八年 (1679)查培继将 《填词名解》 《填词图谱》《词韵》和 《古今词论》合编为 《词学全书》,确切地使用了“词学”的名称。然而,在很长一段时期里,仍存在概念混乱的情形。康熙皇帝晚年的 《御制词谱序》云:

唐之中叶,始为填词,制调倚声,历五代北宋而极盛。崇宁间大晟府所集有十二律,六十家,八十四调,后遂增至二百余;移羽换商,品目详具。逮南宋后,宫调失传,而词学亦渐紊矣。

这里 “词学”既指词的创作,也指研究词体之学。他以为自北宋的词乐文献失传,而词的创作与理论研究都陷入紊乱了。这就是其重订词谱以振兴词学、繁荣创作的原因。后来 《词律补遗》的著者杜文澜总结这一段历史时,认为清初的词学复兴是包括词的创作繁荣和理论成就两个方面的。他说:

我朝振兴词学,国初诸老辈,能矫明词委靡之失,铸为伟词。如朱竹垞、陈迦陵、厉樊榭诸先生,均卓然大雅,自成一家。阳羡万氏红友,独求声律之原,广取唐宋十国之词,折衷剖白,精撰 《词律》二十卷,虽不免尚有遗漏舛误,而能于荆棘之内,力辟康庄,实为词家正轨。我圣祖 (康熙)既选 《历代诗余》,复御制 《词谱》,标明体调,中分句韵,旁列平仄,俾承学之士,有所遵循。词书于是大备。

—— 《憩园词话》卷一

事实确是如此。当清初词的创作走向繁荣时,词的理论研究也受到学术界的重视而得到发展,于是词的创作与理论研究,相互促进,共同形成了辉煌繁盛的复兴局面。这个复兴是从词和词学发展过程的观点而作出的相对的认识,即是将清初的情况与宋以后词体衰微的情况进行比较而言的。

词作为隋唐以来配合燕乐的音乐文学,在南宋灭亡之后,由于它与音乐关系的断裂而结束了其发展过程。元代与明代的三百余年间,词体虽然仍为少数文人所沿用,但已非音乐文学了,仅仅是一种古典的诗歌体式而已;社会的审美兴趣已转向于戏曲与小说等新的文学形式去了。明人以浅俗香弱为词的艺术特征,这种观念大大削弱了词体的社会意义。同时由于词体失去了音乐的准度以后,人们对词体创作规律缺乏认识,不能很好掌握这种古典诗歌体式,于是出现了疏于词律的现象。纵观词体文学的发展过程,可以分为音乐文学的阶段和纯文学体式的阶段。从元代起,词的发展即进入了后一阶段:“音律之事变为吟咏之事,词遂为文章之一种。” (《宋名家词提要》,《四库全书总目》卷二○○)这段时期无论词的创作和理论研究与宋代 (包括宋元之际)相比较是显得大大的衰落了。因此清初词坛和词学界继宋之后再度出现繁荣局面便被誉为词学的复兴了。但这不是音乐文学的词的复兴,而是纯文学的词体经过不断的总结经验,在适合其发展的文化环境里开始繁荣兴盛起来,而又促进了词学研究的开展。

清初词学复兴是一个很复杂的文学现象。从文体演进的观点来看,一种文体有其自然的生成过程,即发生、发展和衰落;其过程是受外在的社会原因和内部的艺术规律所制约的。我国的古典文体,在其黄金时代过去之后便很少有复兴的可能。词体在两宋的黄金时代之后已经趋于衰落了,为何又会在清初复兴?清初和元初的历史条件极为相似,这两朝都是以少数民族落后的生活与生产方式取代了高度文明的汉族统治而建立新政权的。它们对汉民族施行了残酷的民族压迫和文化专制。可是词体没有在元初复兴,而为什么会在清初复兴呢?从文学批评史来看,理论批评总是落后于创作实践的。词也是这样,从五代到两宋是词的光辉发展时期,但真正建立词学却是在宋元之际。清初为什么会出现词的创作与理论批评同时发展而又相互促进的现象呢?对于这几个颇令人感到困惑的问题,只有将它们置于清初特定文化背景下,并探寻其间的联系,才可能寻到解答的线索。

清代的文学成就与学术相比较是相形见绌的。梁启超在总结清代学术的历史经验时说:“前清一代学风,与欧洲文艺复兴时代相类甚多;其最相异之一点,则美术文学不发达也。”但他对清词的成就则是较为肯定的,承认 “清代固有作者,驾元明而上”。[2]清词的繁荣兴盛确实超轶其前代。20世纪30年代词学家叶恭绰编集清词时,曾作过极为粗略的统计,估计词家总共二千余;顺治朝一百八十八人,康熙朝一百一十七人,雍正朝三十人,乾隆朝三百六十二人,嘉庆朝三百二十八人,道光朝四百四十四人,咸丰朝二百零二人,同治朝一百一十人,光绪朝一百七十八人,宣统朝一百三十二人。[3]清词的发展明显地呈现两个阶段。以嘉庆初为限,可分为前期和后期。前期以浙西词派的兴起与发展为主,是词的复兴时期,约有词人七百余家,其中收入 《清名家词》者四十七家。后期以常州词派的兴起与发展为主,是清词的极盛时期,约有词人一千三百余家,其中收入 《清名家词》者五十三家。清代词学的复兴是与清代前期词的发展——特别是浙西词派的兴起有非常密切的关系。

在清代初年,词坛仍染有明人习气,以 《花间集》和 《草堂诗余》为作词的范本,流于浅俗香弱。孙默自康熙三年(1664)开始编刻的 《十五家词》,其中不少词家便未脱离明词的影响。但是在明清之际由于易代所引起的社会政治的重大变化,使一些词人如陈子龙、李雯、吴伟业、曹溶、宋琬、屈大均等,开始以严肃的态度来对待词的创作,流露出忧愤悲怆的情绪,艺术风格逐渐有所转变。康熙十七年 (1678)朱彝尊编的唐、宋、元词选集 《词综》问世,它以雅正为宗,体现了新的社会审美兴趣,标志了浙西词派的崛起。朱彝尊追溯明以来的词史说:

宋元诗人无不兼工乐章者,明初亦然。自李献吉 (梦阳)论诗,谓唐以后书勿可读,唐以后事勿可使。使学者笃信其说,见宋人诗集辄置之不观。诗既屏置,词亦在所勿道。焦氏 (竑)编 《经籍志》,其于二氏百家,搜采勿遗。独乐章不见录,宜作之者寥寥矣。崇祯之季,江左渐有工之者。吾乡 (浙江秀水)魏塘诸子和之,前辈曹学士子顾雄视其间,守其派者无异豫章诗人之宗涪翁 (黄庭坚)也。[4]

自来论清词者都将朱彝尊视为是浙西词派的创始人,但他认为浙词之兴乃源于曹溶。他为曹溶的 《静惕堂词》作序云:

彝尊忆壮日从先生南游岭表,西北至云中,酒阑灯灺,往往以小令慢词,更迭倡和,有井水处,辄为银筝檀板所歌。念倚声虽小道,当其为之,必崇尔雅、斥淫哇;极其能事,则亦足以宣昭六义,鼓吹元音。往者,明三百祀,词学失传。先生搜辑南宋遗集,尊曾表而出之。数十年来,浙西填词者,家白石 (姜夔)而户玉田 (张炎),舂容大雅,风气之变,实由先生。[5]

关于浙派词的远源,朱彝尊追溯到宋代。他在 《孟彦林词序》里说:

宋以词名家者浙东西为多。钱塘之周邦彦、孙惟信、张炎、仇远,秀州之吕渭老,吴兴之张先,此浙西之最著者也。三衢之毛滂,天台之左誉,永嘉之卢祖皋,东阳之黄机,四明之吴文英、陈允平,皆以词名浙东。而越州才尤盛,陆游、高观国、尹焕倚声于前,王沂孙辈继和于后。今所传 《乐府补题》大都越人制作也。自元以后,词人之赋合乎古者盖寡。三十年来,作者奋起浙之西,家娴而户习,顾浙江以东鲜好之者。

—— 《曝书亭集》卷四○

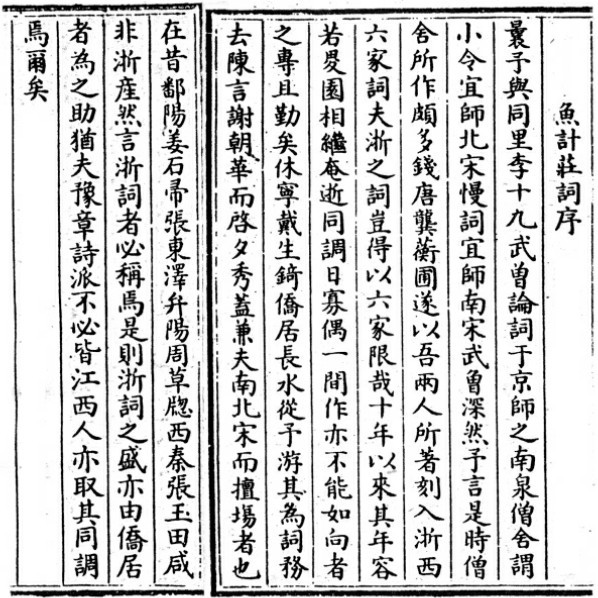

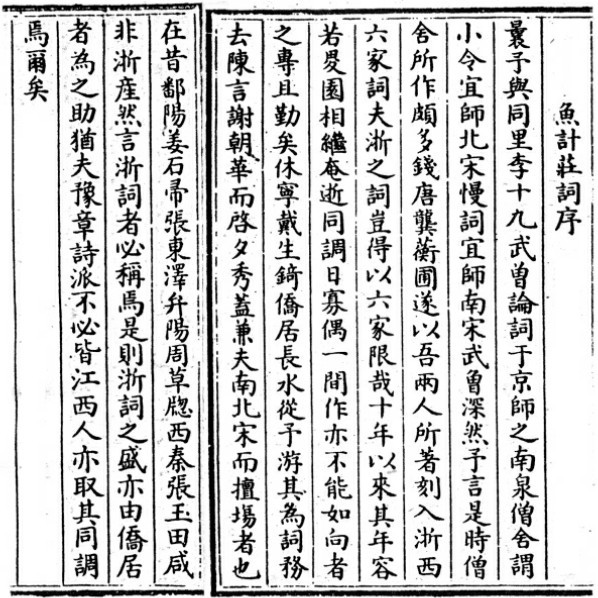

稍后龚翔麟编刻了 《浙西六家词》收朱彝尊、李良年、沈皞日、李符、沈岸登和龚翔麟六家。浙西词派远不止此六家,也并不局限于浙西词人,如朱彝尊所说:“是则浙词之盛,亦由侨居者为之助,犹乎豫章诗派不必皆江西人,亦取其同调焉尔矣。”(《鱼计庄词序》,《曝书亭集》卷四○)与浙西词派同时而艺术风格相异的重要词人尚有陈维崧、纳兰成德、曹贞吉、吴绮、顾贞观等。康熙二十五年 《瑶华集》问世,它收了顺治和康熙两朝词人五百余家,选录词二千余首,反映了这一时期词作的兴旺发展。此后浙西词派盛极一时,支配了词坛,出现了厉鹗、郭麐、王策、项鸿祚等著名的词人,而尤以厉鹗的成就最高。

《四库全书》本 《曝书亭集》书影

明清之际出现短暂的词体复兴之势是由于社会生活的重大变化对文学创作所产生的影响所致。宋元之际也出现过这种现象,但在元蒙统治稳固之后,这种短暂的兴旺之势很快即消失了。为什么词的创作在明清之际一度繁荣之后能够持续下去而终于形成复兴的局面呢?这应归功于浙西词派在清词发展过程中的作用。它非常巧妙地适应了清初的文化政策,争得了自身发展的有利文化条件。

清王朝虽然轻而易举地建立起政权,但征服高度文明的汉民族的任务并未完成,而且遇到了未曾估计到的困难。清政权是在康熙皇帝亲政之后才渐渐巩固下来。康熙十二年 (1673)以前,清王朝在中国对汉族人民采取了利用和镇压的政策,特别是对汉族知识分子采取了种种的迫害与摧残,结果却激起了汉族的不断反抗,收效甚微。康熙皇帝是一位明智而有很高文化修养的君主,在其亲政之后,对汉民族采取了怀柔政策:举荐山林隐逸、举荐博学鸿儒,开馆修明史。这体现了右文的精神,对有清一代文化的发展产生了良好的影响,有利于巩固政权。康熙为贯彻其右文政策,仅在词学方面即躬亲主持编订了《词谱》和编选了 《历代诗余》两部大型词籍。由于他是满族人,对汉族文化有较为客观的认识,不易受传统思想偏见支配,这表现在他对词体的认识上颇为特别。自宋以来的统治阶级和文人,他们基本上都以词为小道,甚为轻视。康熙却认为它有诗一样的社会政治教化功能。其 《御制选历代诗余序》云:

诗余之作,盖自昔乐府之遗音,而后人之审音选调,所由以缘起也。而要皆昉于诗,则其本末源流之故有可言者。古帝舜之命夔典乐曰: “诗言志,歌永言,声依永,律和声。”可见唐虞时即有诗,而诗必谐于声,是近代倚声之词,其理固已寓焉……诗之流而为词,已权舆于唐矣。宋初其风渐广,至周邦彦领大晟乐府,比切声调,篇目颇繁;柳永复增置之。词遂有专家,一时绮制,可谓极盛。虽体殊乐府,而句栉字比,帘内节奏,不爽寸黍。其于古者依永和声之道,洵有合也。然则词亦何可废欤!朕万几清暇,博综典籍,于经史诸书,有关政教而裨益身心者,良已纂辑无遗。因流览风雅,广识名物,欲极赋学之全而有 《赋汇》,欲萃诗学之富而有 《全唐诗》,刊本 《宋金元明四代诗选》,更以词者继响夫诗者也。

这将词与风骚传统联结起来,以为可以继响古代的诗乐,有裨于政教,于是升之为正统文学的序列。尽管康熙仍沿明人之习采用 “诗余”的概念,在关于其内涵的理解方面却与明人有很大的区别了。满族在入关之初未曾接受汉族儒家文化的礼教束缚,所以康熙对历代词的内容也采取宽容的态度,引孔子论诗之语 “以 ‘思无邪’之一言该之”。因此,我们可以理解,清初词体观念的变化绝非偶然。

自词体与音乐的关系分裂之后,它的体性发生了变化,不再是遣兴娱宾的工具了。词体既成为纯文学,则它应有新的艺术形式的规范,而明代文人并未清楚地认识到这点。清初词家鉴于明词失败的经验,在新的文化条件下重新去认识词体。邓汉仪在 《十五家词序》里首先对当时词坛残存的明人词体观念表示异议:

词至今日可谓盛矣,顾理与体有不能不深讲者。夫词而犹谓之诗余,则犹未离夫诗,而非下等于优伶之杂曲也。感旧思离,追欢赠别,怀古忧时,昔人皆一一寓之于词;而今人顾习山谷之空语,效屯田之靡音,满纸淫哇,总乖正始。此其理未辨而伤于世道人心者一也。温、李厥倡风格,周、辛各极才情,顿挫淋漓,原同乐府,缠绵婉恻,何殊 《国风》;而摭失浮华,读之了无生气,强填涩语,按之几欲昼眠。此其体未明,而有戾于 《花间》《草堂》之遗法者一也。

这是以新的词体观念,批评了明人词的创作倾向。许多清初词家都反对将词体视为 “小道”。曹尔堪以欧阳修和苏轼为例辩驳说:“欧、苏两公,千古之伟人也,其文章事业,炳耀天壤,而此地 (扬州)独以两公之词传。至今读 《朝中措》《西江月》诸什,如见两公之须眉生动,偕游于千载之上也。世乃目词学为雕虫小技者,抑独何欤?以词学为小技,谓欧、苏非伟人乎!”(《锦瑟词序》)朱彝尊指出词体的特殊功能,以为它通于骚雅之义,他说: “词虽小技,昔之通儒钜公,往往为之。盖有诗之所难言者,委曲倚之于声,其辞愈微,而其旨益远。善言词者假闺房儿女子之言,通之于 《离骚》 《变雅》之义。此尤不得志于时者所宜寄情焉耳。”(《陈纬云 〈红盐词〉序》,《曝书亭集》卷四○)宋荦从古代儒家诗乐论的观点,重新肯定了词体的政治教化意义,其 《瑶华集序》云:

古之圣人,悬 《六经》以垂教,唯乐无传……夫填词非小物也。其音以宫商徵角,其按以阴阳岁序,其法以上生下生,其变以犯调侧调。调有定格,字有定数,韵有定声,法严而义备。后之欲知乐者,必于此求之……古诗与乐一也,今诗与乐二也。诗自言志而依永、而和声、而成文,而后谓之音。古乐不可得见,而宋之填词,太宗亲定之,大晟府领之,煌煌乎一代之制。今其声律较然可考……当时大儒皆所不废,则词其可以已乎?而今日诸名家之词,可任其湮没弗传矣乎?审音知乐者知必有取乎尔也。

似乎当封建统治者制礼作乐以体现一代文教之盛时,词是必不可少的了。这种理论得到统治者承认之后,对于词的尊体是非常有作用的,而且易于为文人们所接受。尊崇词体必然要否定明以来的 “词为诗余”说。汪森认为:“古诗之于乐府,近体之于词,分镳并驰,非有先后。谓诗降为词,以词为诗之余,殆非通论矣。”(《词综序》)王昶在 《国朝词综序》里发挥朱彝尊、汪森、宋荦等关于词体的意见,具有总结性地说:

汪氏晋贤叙竹垞太史 《词综》,谓长短句本于 “三百篇”并汉之乐府。其见卓矣,而犹未尽也。盖词实继古诗而作,而诗本于乐,乐本乎音……词以续乐府之后,不知者谓诗之变,而其实诗之正也。由唐而宋,多取词入于乐府,不知者所谓乐之变,而其实词正所以合乐也。

王昶从传统儒家诗乐论的观点,彻底清除了词为 “诗余”之说,以为 “实诗之正”,可见词的地位确被清人荣升为正统文学了。词家们便可在新的词体观念指引下理直气壮地积极作词了。

清初词体观念的转变,在其深层的意义上是反映了当时汉族士人的隐密而特殊的政治意图。他们试图以词这种含蕴的文学样式来曲折而巧妙地表达在清朝统治下的复杂的思想情感,发现唯有词体是最理想的形式,于是在新的文化条件下改造并利用了它。近世词学家都曾指出这点,如龙榆生说:

三百年来,屡经剧变,文坛豪杰之士,所有幽忧愤悱、缠绵芳洁之情,不能无所寄托,乃复取沈晦已久之词体,而相习用之,风气既开,兹学遂呈中兴之象。[6]

浙西词派在康熙朝兴起,他们以雅正为号召,发扬南宋浙词传统,提倡向姜夔与张炎学习,意在利用古典的文学样式以寄寓其家国与身世的感慨。南宋遗民张炎的词集 《山中白云词》长期以抄本流传,朱彝尊得到明抄本后厘为八卷,由龚翔麟刊行于世,又附刊于 《浙西六家词》后以行。朱彝尊自述其词的艺术渊源是来自张炎:“倚新声玉田稍近。”他还得到常熟吴氏抄本 《乐府补题》一卷,携至京都由蒋氏镂版以传。《乐府补题》是宋亡后王沂孙、周密、张炎等宋遗民咏物唱和的词集,其中深切地寄托了他们亡国的哀思,表现了 “黍离之感”与 “桑梓之悲”。[7]张炎及宋遗民词集得到朱彝尊的宣传与提倡之后,对当时词坛风气的转变和浙西词派的发展起了很大的作用。朱彝尊的 《乐府补题序》云:“诵其词可以观其志意所存,虽有山林友朋之娱,而身世之感,别有凄然言外者,其骚人 《橘颂》之遗音乎!”(《曝书亭集》卷三六)他深深理解宋遗民词中的寄托之意。在其倡导之下,京都词人展开了 《乐府补题》唱和运动,它带有一定的政治色彩,而又是极为隐晦的。蒋景祁叙述这次唱和运动的影响说:“得 《乐府补题》而辇下诸公之词体一变,继此复拟作后补题,益见洞筋擢髓之力。又景祁在京师与诸子为岁寒集,倚而和者亦不下数十人。风气日上,有自来矣。”(《刻瑶华集述》)为什么宋遗民之作能有如此大的反响呢?这应是清初与元初,又好似历史的重演,文化背景又极为相似了。浙西词派的词学主张及其艺术倾向在康熙朝文化政策的许可下得到了发展,并受到了广大汉族士人的支持,于是风靡一时,“家白石而户玉田”的盛况一直延续到了乾隆朝之末。浙西词派的兴起与发展,是清初词体复兴的标志,使词体在元明中衰之后得以再度兴盛繁荣。这又是清初和元初文化现象的差异,历史又似没有完全的重复。

《四库全书》本 《曝书亭集》书影

清初词体复兴的同时,词学研究也呈现复兴的局面。如果说清词的成就不能超越宋词,但清初的词学研究却已基本上超越了以往的成就,因而清初是词学史上的一个重要阶段。这一时期的词选集很多,而且鉴于明人选词的粗疏与浅俗,清人力图按新的审美趣味精选前人和时人的作品为创作的范本。当时较有影响的选本有邹祇谟与王士祯的 《倚声初集》、纳兰成德与顾贞观的 《今词初集》、佟世南的 《东白堂词选》、卓回的《古今词汇》、聂先与曾王孙的 《名家词抄》、蒋景祁的 《瑶华集》、朱彝尊的 《词综》、顾彩的 《草堂嗣响》、沈辰垣等的《历代诗余》、沈时栋的 《古今词选》等。清初对前人的词论、词话做了搜辑与整理的工作,出现了王又华的 《古今词论》、徐煞釚的 《词苑丛谈》、沈雄的 《古今词话》和王奕清等的《历代词话》等词学资料汇编,查培继还编辑了 《词学全书》。清人继明人而很重视词的评点工作,认真地研究具体的作品。这方面有金圣叹的 《唱经堂批欧阳永叔词》、先著的 《词洁》、许昂霄的 《词综偶评》。词的格律研究的成就最为突出,万树的 《词律》、王奕清等的 《词谱》和戈载的 《词林正韵》都体现了清代较高的学术水平。这时期的词话著作共约十余种,其中较有理论建树的如刘体仁的 《七颂堂词绎》、邹祇谟的 《远志斋词衷》、王士祯的 《花草蒙拾》、贺裳的 《皱水轩词筌》、郭麐的 《灵芬馆词话》。词籍整理方面有厉鹗的 《绝妙好词笺》、江昱的 《山中白云词疏证》和 《蘋洲渔笛谱考证》等很好的笺注本。张宗橚的 《词林纪事》也堪称谨严之作。凌廷堪研究词乐的 《燕乐考原》,则是这时期杰出的词乐专著了。这些都足以表明:词学研究在明代中衰之后又走向复兴了。

词体从音乐文学转变为纯文学样式时,如何继承其声韵格律方面的成功经验,发挥 “音乐婉转,较诗易于言情”的优点,以改进词体创作的混乱状态,使它真正成为一种古典格律诗体,这是清初词学界所面临的现实任务。严绳孙说:“今则音亡而欲存其言,于寻章摘句之末,犹不能尽言,至凌夷舛谬,以渐失唐宋之旧。三百余年来,寥寥数公之外,词几乎亡;虽欲不亡,为放失滋甚。”(《词律序》)如果没有古典格律的规范,词体是不可能得到再度繁荣兴盛的。因而总结词体格律成为热潮,这应是由清初词的创作所推动的。王士祯叙述当时作词面临的困难情形说:

宋诸名家,要皆妙解丝肉,精于抑扬抗坠之间,故能意在笔先,声协字表。今人不解音律,勿论不能创调,即按谱征词,亦格格有心手不相赴之病,故欲与古人较工拙于毫厘,难矣。

—— 《花草蒙拾》

于是有词家严肃指摘明人所制的图谱而呼吁创制新的词谱,如邹祇谟说: “今人作诗余多据张南湖 《诗余图谱》及程明善《啸余谱》二书。南湖谱平仄差核,而用黑白及半黑半白圈以分别之,不无鱼豕之讹……至 《啸余谱》则舛误益甚……或列数体,或逸本名,甚至错乱句读,增减字数,而强缀标目,妄分韵脚。又如 《千年调》《六州歌头》《阳关引》《帝台春》之类,句数率皆淆乱。成谱如是,学者奉为金科玉律,何以迄今无驳正者耶?”(《远志斋词衷》)朱彝尊编辑 《词综》,其目的在于为词界树立一个新的范本,希望 “可一洗 《草堂》之陋,而倚声者知所宗矣” (汪森 《词综序》)。康熙二十六年(1687)万树的 《词律》刊行,非常有力地矫正了明以来填词疏于律的通病:“作者以为,欲救其弊,更无他求,惟有字栉句比于昔人原词,以为章程已耳。”(吴兴祚 《词律序》)严绳孙高度评价了 《词综》与 《词律》的意义,他说:“比年词学,以文则竹垞之 《词综》,以格则红友之 《词律》。窃喜二书出,而后学者可以为词。虽起宋诸家而质之,亦无间然矣。”(《词律序》)以后相继刊行的 《词谱》和 《词林正韵》最终完成了词体格律的规范。显然,清初关于词体格律的总结,为此后词学开创了良好的风气。清初的词学兼有双重的任务,即既要总结词体发展的历史经验,又要以其总结的经验作为现实创作的指导。所以清初词坛出现理论研究与创作实际相互关联,相互促进,同步复兴的现象。这在我国文学史和文学批评史上都是较为特殊的,正反映了词体在我国由音乐文学演化为纯古典格律诗体的特殊历程。

批判明代空疏的学风是清初学术思想的出发点,从而形成新的学术思潮。学者们将晚明的学风与晋人的清淡相联系,视之为是汉民族历史厄运的重要文化原因。他们由此产生一种“拨乱世反诸正”的历史责任感,表现出对明代学术的反动。词学也是如此。在朱彝尊、万树等人的著述及许多词话里有激烈的对明代词学的指摘。万树在 《词律自序》里说:

嘅自曲调既兴,诗余遂废。纵览 《草堂》之遗帙,谁知大晟之元音。然而时届金元,人工声律,迹其编著,尚有典型。明兴之初,余风未泯,青邱 (高启)之体裁幽秀,文成 (刘基)之风格高华,矩矱犹存,风流可想。既而斯道愈远愈离,即世所脍炙之娄东 (王世贞)、新都(杨慎)两家,撷芳则可佩,就轨则多歧。按律之学未精,自度之腔乃出。虽云自我作古,实则英雄欺人。盖缘数百年来,士大夫辈帖括之外,惟事于诗,长短之音,多置弗论。即南曲盛行于代,作家多擅其名,而试付校雠,类皆龃龉。况乎词句不付歌喉,涉历已称通材,模仿莫求精审。故维扬张氏 (綖)据词而为图,钱塘谢氏 (天瑞)广之,吴江徐氏 (师曾)去图而著谱,新安程氏 (明善)辑之。于是 《啸余谱》一书,通行天壤,靡不骇称博核,奉作章程矣。百年以来,蒸尝弗缀。近岁所见剞劂载新,而未察其触目瑕癜,通身罅漏也。

万树等词学家在当时的文化条件下,不可能很客观地评价明代词学,他们没有见到明人在某些方面的创新精神,他们也不承认在某些方面是受到了明人的启发或是以明人的著述为基础的。事实上,清人将杨慎 “词品”的概念发展为词体研究;很重视张綖关于词体婉约与豪放之分的意见,开展了词派正变之争;虽不赞成顾从敬关于词调的分类,而注意了对词的体制的探讨;万树的 《词律》和戈载的 《词林正韵》则完全是在明人《诗余图谱》和 《词韵略》的基础上构建的。自来文化史上的反拨都不是简单的否定。尽管清代词学家们具有清代学者朴实谨严的治学态度,但却较为缺乏开创的精神。我们从词学史来看,清初词学领域的重大成就大都是明代词学的发展,而在发展过程中经过批评修正则更趋于完善了。

清初词学复兴是清代学术复兴的一个组成部分。词学能达到超轶前代的辉煌成就,是与清初良好的学术环境和学术风气分不开的。这段时期正是克服了明代空疏学术风气之后,以“实事求是”、“无征不信”为口号的考据学的兴起、发展而达到全盛的时代。造成清代学术以古典考据学方法为主,这是有其很复杂的文化原因的。梁启超说:

他们的研究精神和方法确有一部分可以做我们模范的,我们万不可以看轻他。他们所做过的工作,也确有一部分把我们所应该的已经做去,或者替我们开出许多门路来。我们不能不感谢。[8]

这段时期的词学家如朱彝尊、万树、王士祯、刘体仁、厉鹗、郭麐、凌廷堪、江昱、戈载等都曾受到当时考据学的习染,有的还在经学与小学研究方面卓有成就。他们在其著述里保持了重视考证,治学谨严的特点。如朱彝尊编辑 《词综》时查阅了宋元词集一百七十家,小说杂书及地方志共三百余种,辛勤搜集,历时八年而成。万树的 《词律》乃据众多的词集和词谱,考其调之异同,酌其句之分合,辨其字之平仄,序其篇之短长,驳谬纠讹,其考证一一有据。凌廷堪的 《燕乐考原》最能体现乾嘉学风,以精审的考证探清了词乐的渊源;其研究方法确为后人开一新路。可以说这一时期的词学研究都受了考据学的影响,其最有特色和成就之处也正在于此。清初良好的学术环境造成了词学复兴的精神气候。学者们在新的词体观念的指引下与新的文化政策影响下,不再将词学视为小道,而是将它作为一种严肃的学问来研究;尤其将它与经学、声韵学、文献学等联系起来,作为真正的学术事业来对待。“词学”学科的名称正式出现于清初,最能说明清初词学复兴的意义了。

词体在宋以后的数百年间趋于衰亡,在清初再度出现繁荣兴盛的局面,关于词的理论与格律的研究在清初也受到重视并取得非常卓越的成就;它们相互促进,同步发展,被文学史家称为词学复兴。“词学”作为一种研究词体文学的学科,这个概念也是在清初被确认的。浙西词派的兴起、发展和鼎盛的过程便具体地表现了清初的词学复兴。在新的文化条件下,文人们改造传统的词体成为一种新的纯古典格律诗体。他们认真地总结了前人的创作经验,并在明人草创的基础上完善了词体格律,使词体有了声韵的准度,于是词体获得了新生,从而推动了词学理论研究。清朝统治阶级和汉族文人由于各自的政治利益与美学考虑,都从古代儒家诗乐理论为词体找到渊源,不再将词体视为 “小技”或 “诗余”,而将它抬高到正统文学的地位,词学研究也不再是 “小道”而成为严肃的学术事业。从大的文化环境而言,清代康熙开始的发扬中国传统文化的政策,清政权的巩固使社会相对安定下来,以经学为中心并以考据方法为优势的学术事业的昌盛,这使词学研究有一个非常良好的学术环境。清初词学复兴的内部与外部的原因都是较为复杂的,有着较为广阔的文化背景。我们从清初词学复兴的过程,可以见到这个时代文化发展的一般特点,也可见到这个时代汉族知识阶层复杂隐晦的民族心理和文化心理。

[1] 刘毓盘:《词史》第213页,上海群众图书公司1931年版。

[2] 梁启超:《清代学术概论》第61页,商务印书馆1944年版。

[3] 据黄孝纾:《清名家词序》。

[4] 朱彝尊:《柯寓匏 〈振雅堂词〉序》,《曝书亭集》卷四○。

[5] 朱彝尊:《静惕堂词序》未收入 《曝书亭集》,见于 《清名家词·静惕堂词》。

[6] 龙榆生:《近三百年名家词选》后记,上海古籍出版社1979年版。

[7] 参见谢桃坊: 《黍离之感与桑梓之悲——试论宋末婉约词的爱国主义思想》,《社会科学研究》1983年第6期。

[8] 梁启超:《中国近三百年学术史》第176页,中国书店1987年版。