老人孤身一人来到远离海港的深海区碰运气。浩瀚的大海会让这位已经连续八十四天没有捕到鱼的老人如愿吗?

他把桨上的绳圈套在桨座的钉子上,身子朝前冲,抵消桨片在水中所遇到的阻力,在黑暗中动手划出港去。其他那些海滩上也有别的船只在出海,老人听到他们的桨落水和划动的声音,尽管此刻月亮已掉到了山背后,他还看不清他们。

偶尔有条船上有人在说话,但是除了桨声外,大多数船只都寂静无声。它们一出港口就分散开来,每一条都驶向希望能找到鱼的那片海面。老人知道自己要驶向远方,所以把陆地的气息抛在后方,划进清晨的海洋的清新气息中。他划过海里的某一片水域,看见果囊马尾藻闪出的磷光。渔夫们管这片水域叫“大井”,因为那儿水深突然达到七百英寻[1],海流冲击在海底深渊的峭壁上,激起了漩涡,种种鱼儿都聚集在那儿。那儿集中着海虾和作鱼饵用的小鱼,在那些深不可测的水底洞穴里,有时还有成群的柔鱼,它们在夜间浮到紧靠海面的地方,所有在那儿转悠的鱼类都拿它们当食物。

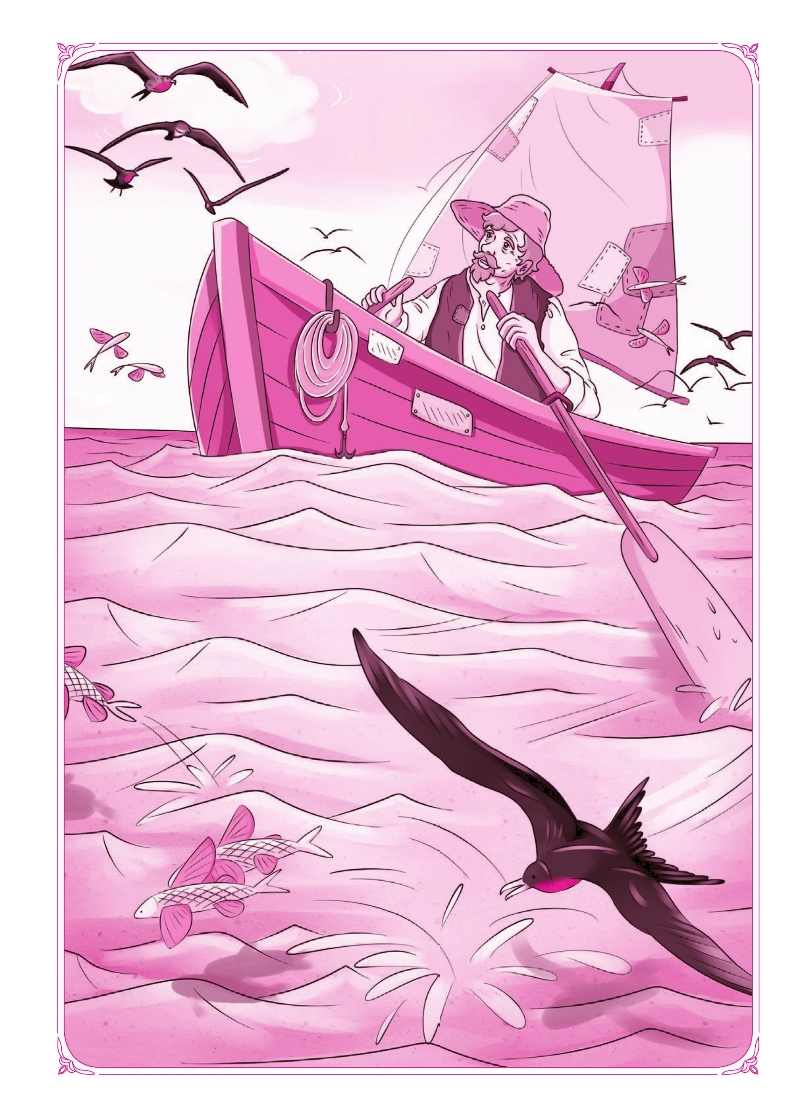

老人在黑暗中感觉到早晨在来临,他划着划着,听见飞鱼出水时的颤抖声,还有它们在黑暗中凌空飞翔时挺直的翅膀所发出的咝咝声。他非常喜爱飞鱼,拿它们当作他在海洋上的主要朋友。他替鸟儿伤心,尤其是那些柔弱的黑色小燕鸥,它们始终在飞翔,在找食,但几乎从没找到过,于是他想,鸟儿的生活过得比我们的还要艰难,除了那些猛禽和强有力的大鸟。既然海洋这样残暴,为什么像海燕那样的鸟儿生来就如此柔弱和纤巧?海洋是仁慈而又美丽的,可是她又会变得残暴,而且还很突然,而这些飞翔的鸟儿,从空中落下觅食,发出细微的哀鸣,在大海的映衬下更显柔弱。

名师指导

既体现了老人对生命的怜悯和热爱,又表现出他对待生活的乐观心态。

他每想到海洋,老是称她为Lamar,这是人们对海洋抱着好感时用西班牙语对她的称呼。有时候,对海洋抱着好感的人们也说她的坏话,不过总是拿她当女性看待。有些较年轻的渔夫,用浮标当钓索上的浮子,并且在把鲨鱼肝卖了,存了好多钱后置备了汽艇,他们都管海洋叫Elmar,这是表示男性的说法。他们提起她时,把她当作一个竞争者或是一个去处,甚至当作一个敌人。可是这老人总是把海洋当作女性,她给人或者不愿给人莫大的恩惠,如果她干出了任性或缺德的事儿来,那是因为她由不得自己。月亮对她的影响,如同一个男人对一个女人那样,他想。

他从容地划着,这对他来说并不吃力,因为他保持在自己的最高速度以内,而且除了偶尔水流打个漩儿以外,海面是平坦无浪的。他正让海流帮他干三分之一的活儿。这时天渐渐亮了,他发现自己已经划到比预期此刻能达到的更远的地方了。

我在这海底的深渊上转悠了一个礼拜,可是一无作为,他想。今天,我要找到那些鲣鱼和长鳍金枪鱼群在什么地方,说不定还有条大鱼跟它们在一起呢。

不等天色大亮,他就放出了一个个鱼饵,让船随着海流漂荡。有个鱼饵下沉到四十英寻的深处,第二个在七十五英寻的深处,第三个和第四个分别在蓝色海水中一百英寻和一百二十五英寻的深处。每个由新鲜沙丁鱼做的鱼饵都是头朝下的,钓钩的钩身穿进小鱼的身子,扎好,缝牢;钓钩的所有突出部分,弯钩和尖端,都被包在鱼肉里。每条沙丁鱼都用钓钩穿过双眼,这样鱼的身子在突出的钢钩上构成了半个环形。不管一条大鱼接触到钓钩的哪一部分,都是喷香而美味的。

孩子给了他两条新鲜的小金枪鱼,或者叫作长鳍金枪鱼,它们正像铅垂般挂在那两根最深的钓索上,在另外两根上,他挂上了一条蓝色大鲹鱼和一条黄色金银鱼,它们已被使用过,但依然完好,而且还有出色的沙丁鱼给它们添上香味和吸引力。每根钓索都像一支大铅笔那么粗,一端给缠在一根青皮钓竿上,这样,只要鱼在鱼饵上一拉或一碰,就能使钓竿朝下落,而每根钓索有两个四十英寻长的卷儿,它们可以牢系在其他备用的卷儿上,这一来,如果用得着的话,一条鱼可以拉出三百多英寻长的钓索。

这时老人一边紧盯着那三根挑出在小船一边的钓竿,看看有没有动静,一边缓缓地划着,使钓索保持上下笔直,停留在水底适当的深处。天相当亮了,太阳随时会升起来。

淡淡的太阳从海上升起,老人看见其他船只低低地挨着水面,在离海岸不远处,和海流的方向垂直地展开着捕鱼工作。跟着太阳越发明亮了,耀眼的阳光射在水面上,随后从地平线上完全升起。平坦的海面把阳光反射到他眼睛里,使眼睛剧烈地刺痛,因此他不朝太阳看,顾自划着。他俯视水中,注视着那几根一直下垂到黑魆魆的深水里的钓索。他把钓索垂得比任何人更直,这样,在黑魆魆的湾流深处的几个不同的深度,都会有一个鱼饵刚好在他所指望的地方等待着在那儿游动的鱼来吃。别的渔夫让钓索随着海流漂去,有时候钓索在六十英寻的深处,他们却自以为在一百英寻的深处呢。

名师指导

对比其他渔夫突出老人丰富的钓鱼经验。

不过,他想,我总是把它们精确地放在适当的地方,问题只在于我的运气不好。可是谁说得准呢?说不定今天就转运,每一天都是一个新的日子,走运当然是好。不过我情愿做到分毫不差,这样,运气来的时候,你就有所准备了。

两小时过去了,太阳升得更高了,他朝东望时不再感到那么刺眼了。眼前只看得见三条船,它们显得特别低矮,远在近岸的海面上。

我这一辈子,初升的太阳老是刺痛我的眼睛,他想。然而眼睛还是好好的,傍晚时分,我可以直望着太阳,不会有眼前发黑的感觉。阳光的力量在傍晚也要强一些,不过在早上它叫人感到眼痛。

名师指导

根据鸟儿来判断是否有鱼,说明老人经验丰富。

就在这时,他看见一只长翅膀的黑色军舰鸟在他前方的天空中盘旋飞翔。它倏地斜着后掠的双翅俯冲,然后又盘旋起来。

“它逮住了什么东西啦,”老人说出声来,“它不光是找找罢了。”

他慢慢划着,直朝鸟儿盘旋的地方划去。他并不匆忙,让那些钓索始终保持上下笔直。不过他还是挨近了一点儿海流,这样,他依然在用正确的方式捕鱼,尽管他的速度要比他不打算利用鸟儿来指路时来得快。

军舰鸟在空中飞得高些了,又盘旋起来,双翅纹丝不动。它随即猛然俯冲下来,老人看见飞鱼从海里跃出,军舰鸟在海面上拼命地将鱼掠去。

“鲯鳅,”老人说出声来,“大鲯鳅。”

他把双桨从桨架上取下,从船头下面拿出一根细钓丝。钓丝上系着一段铁丝导线和一只中号钓钩,他拿一条沙丁鱼挂在上面。他把钓丝从船舷放下水去,将上端紧系在船艄一只拳头大小的螺栓上,跟着他在另一根钓丝上安上了鱼饵,把它盘绕着搁在船头的阴影里。他又划起船来,注视着那只此刻正在水面上低低飞掠的长翅膀黑鸟。

他看着看着,那鸟儿又朝下冲,为了俯冲,它把翅膀朝后掠,然后猛地展开,追踪着飞鱼,可是没有成效。老人看见那些大鲯鳅跟在那脱逃的鱼后面,把海面弄得微微隆起。鲯鳅在飞掠的鱼下面破水而行,只等飞鱼一掉下,就飞快地钻进水里。这群鲯鳅真大啊,他想。它们分布得很广,飞鱼很少有脱逃的机会。那只鸟可没有成功的机会。飞鱼对它来说个头太大了,而且又飞得太快。

他看着飞鱼不断地从海里冒出来,看着那只鸟儿一无所获的行动。那群鱼从我附近逃走啦,他想。它们逃得太快,游得太远啦。不过说不定我能逮住一条掉队的,说不定我向往的大鱼就在它们周围转悠着,我的大鱼总该在某处地方啊。

名师指导

美妙的色彩在眼前幻化,构成了一幅美丽的画卷。

陆地上空的云块这时像山岗般耸立着,海岸只剩下一长条绿色的线,背后是些灰青色的小山。海水此刻呈深蓝色,深得简直发紫了。他仔细俯视着海水,只见深蓝色的水中穿梭地闪出点点红色的浮游生物,阳光这时在水中变幻出奇异的光彩。他注视着那几根钓索,看见它们一直朝下没入水中看不见的地方,他很高兴看到这么多浮游生物,因为这说明有鱼。太阳此刻升得更高了,阳光在水中变幻出奇异的光彩,说明天气晴朗,陆地上空的云块的形状也说明了这一点。可是那只鸟儿这时几乎看不见了,水面上没什么东西,只有几摊被太阳晒得发白的黄色马尾藻和一只紧靠着船舷浮动的僧帽水母,它那胶质的浮囊呈紫色,具有一定的外形,闪现出彩虹般的颜色。它倒向一边,然后又竖直了身子。它像个大气泡般高高兴兴地浮动着,那些厉害的紫色长触须拖在身后,长达一码[2]。

老人说:“水母。”他从坐着轻轻荡桨的地方低头朝水中望去,看见一些颜色跟那些拖在水中的触须一样的小鱼,它们在触须和触须之间以及浮囊在浮动时所投下的一小摊阴影中游着。它们是不受水母的毒素影响的。可是人就不同了,当老人把一条鱼拉回船来时,有些触须会缠在钓丝上,紫色的黏液附在上面,他的胳臂和手上就会出现伤痕和疮肿,就像被毒漆树或栎叶毒漆树感染时一样。但是这水母的毒素发作得更快,痛得像挨鞭子抽一般。

这些闪着彩虹般颜色的大气泡很美。然而它们正是海里最欺诈成性的生物,所以老人乐意看到大海龟把它们吃掉。海龟发现了它们,就从正面向它们进逼,然后闭上眼睛,这样,从头到尾完全被龟背所保护着,把它们连同触须一并吃掉。老人喜欢观看海龟把它们吃掉,喜欢在风暴过后在海滩上遇上它们,喜欢听到自己用长着老茧的硬脚掌踩在它们上面时“啪”的爆裂的声音。

他喜欢绿色的海龟和玳瑁,它们形态优美,游水迅速,价值很高;他还对那又大又笨的蠵龟[3]抱着不怀恶意的轻蔑,它们的甲壳是黄色的,高高兴兴地吞食僧帽水母时会闭上眼睛。

他对海龟并不抱着神秘的看法,尽管他曾多年乘小船去捕海龟。

他替所有的海龟伤心,甚至包括那些跟小船一样长、重达一吨的大梭龟。人们大都对海龟残酷无情,因为一只海龟被剖开、杀死之后,它的心脏还要跳动好几个钟点。然而老人想,我也有这样一颗心脏,我的手脚也跟它们的一样。他吃白色的海龟蛋,为了使身子长力气。他在五月份连吃了整整一个月,使自己到九十月份能身强力壮,去逮地道的大鱼。

名师指导

老人替海龟的命运担心,表现了老人对生命的尊重和对自然的热爱。

他每天还从不少渔夫存放家什的棚屋中的一只大圆桶里舀一杯鲨鱼肝油喝。这桶就放在那儿,想喝的渔夫都可以去。大多数渔夫厌恶这种油的味道,但是也并不比摸黑早起更叫人难受,而且它对防治一切伤风流感都非常有效,对眼睛也有好处。

老人此刻抬眼望去,看见那只鸟儿又在盘旋了。

“它找到鱼啦!”他说出声来,这时没有一条飞鱼冲出海面,也没有小鱼纷纷四处逃窜。然而老人望着望着,只见一条小金枪鱼跃到空中,一个转身,头朝下掉进水里。这条金枪鱼在阳光中闪出银白色的光。等它回到了水里,又有些金枪鱼一条接着一条跃出水面,它们是朝四面八方跳的,搅得海水翻腾起来,跳得很远去捕食小鱼。它们正绕着小鱼转,驱赶着小鱼。

名师指导

几句简单的动作描写道出了老人熟练高超的捕鱼技术。

要不是它们游得这么快,我可以赶到它们中间去的,老人想。他注视着这群鱼把水搅得泛出白色的水沫,还注视着那鸟儿这时正俯冲下来,扎进在惊慌中被迫浮上海面的小鱼群中。

“这只鸟真是个大帮手。”老人说。就在这当儿,船艄的那根细钓丝在他脚下绷紧了,原来他在脚上绕了一圈,于是他放下双桨,紧紧抓住细钓丝,动手往回拉,感到那小金枪鱼正在颤巍巍地拉着,有点儿分量。他越往回拉,钓丝就越是颤巍,他看见水里蓝色的鱼背和金色的两侧,然后把钓丝呼地一甩,使鱼越过船舷,掉在船中。鱼躺在船艄的阳光里,身子结实,形状像颗子弹,一双痴呆的大眼睛直瞪着,动作干净利落,尾巴敏捷,发抖似的打着船板,砰砰有声,逐渐耗尽了力气。老人出于好意,猛击了一下它的头,又踢了一脚,把它那还在抖动的身子踢到船艄背阴的地方。

“长鳍金枪鱼,”他说出声来,“拿来钓大鱼倒蛮好。它有十磅[4]重。”

他记不起他是从什么时候开始在独自待着的当儿自言自语的了。往年他独自待着时曾唱歌来着,有时候在夜里唱,那是在小渔船或捕海龟的小艇上值班掌舵时的事。他大概是在那孩子离开了他,独自待着时开始自言自语的。不过他记不清了。他跟孩子一块儿捕鱼时,一般只在有必要时才说话。他们在夜间说话,要不就是碰到坏天气,被暴风雨困在海上的时候。在海上没有必要就不说话,被认为是种好规矩,老人一向认为的确如此,并始终遵守它。可是这会儿他把心里想说的话说出声来有好几次了,因为没有旁人会受到他说话的打扰。

“要是别人听到我在自言自语,会当我发疯了。”他说出声来,“不过既然我没有发疯,我就不管,还是要说。有钱人在船上有收音机对他们谈话,还把棒球赛的消息告诉他们。”现在可不是思量棒球赛的时刻,他想。现在只应该思量一桩事,就是我生来要干的那桩事。那个鱼群周围很可能有一条大的,他想。

我只逮住了正在吃小鱼的金枪鱼群中一条失散的。可是它们正游向远方,游得很快。今天凡是在海面上露面的都游得很快,向着东北方向。难道一天的这个时辰该如此吗?要不,这是什么我不懂得的天气征兆?

他眼下已看不见海岸的那一道绿色了,只看得见那些仿佛积着白雪的山峰,以及山峰上空像是高耸的雪山般的云块。海水颜色深极了,阳光在海水中幻化成彩虹七色。那数不清的斑斑点点的浮游生物,由于此刻太阳升到了头顶上空,都看不见了,眼下老人看得见的仅仅是蓝色海水深处幻成的巨大的七色光带,还有他那几根笔直垂在有一英里[5]深的水中的钓索。

渔夫们管所有这种鱼都叫金枪鱼,只有等到把它们卖出,或者拿来换鱼饵时,才分别叫它们各自的专用名字。这时它们又沉下海去了。阳光此刻很热,老人感到脖颈上热辣辣的,划着划着,觉得汗水一滴滴地从背上往下淌。

我大可随波逐流,他想,尽管睡去,预先把钓索在脚趾上绕上一圈,有动静时可以把我弄醒。不过今天是第八十五天,我该一整天好好钓鱼。就在这时,他凝视着钓索,看见其中有一根跳出在水面上的绿色钓竿猛地往水中一沉。

“来啦,”他说,“来啦!”说着从桨架上取下双桨,没有让船颠簸一下。他伸手去拉钓索,把它轻轻地夹在右手大拇指和食指之间。他感到钓索并不抽紧,也没什么分量,就轻松地握住。跟着它又动了一下。这回是试探性地一拉,拉得既不紧又不重,他就完全明白这是怎么回事了。在一百英寻的深处有条大马林鱼正在吃包住钓钩尖端和钩身的沙丁鱼,这个手工制的钓钩从一条小金枪鱼的头部穿过去。

老人轻巧地攥着钓索,用左手把它从竿子上轻轻地解下来。他现在可以让钓线在手指间滑动,不会让鱼感到一点儿牵引力。

在离岸这么远的地方,它长到这个月份,个头一定挺大了,他想。吃鱼饵吧,鱼啊,吃吧,请你吃吧。这些鱼饵多新鲜,而你啊,待在这六百英尺的深处,在这漆黑黑的冷水里,在黑暗里再绕个弯子,拐回来把它们吃了吧。

心理描写

内心独白体现出老人想要捕到一条大鱼的急切心情。

他感到钓竿被微弱而轻巧地拉了一下,跟着又被较猛烈地一拉,这准是有条沙丁鱼的头很难从钓钩上扯下来的表现。然后没有一丝动静了。

“来吧,”老人说出声来,“再绕个弯子吧。闻闻这些鱼饵。它们不是挺鲜美吗?趁它们还新鲜的时候吃了,回头还有那条金枪鱼,又结实,又凉快,又鲜美。别怕难为情,鱼儿,把它们吃了吧。”

他把钓索夹在大拇指和食指之间等待着,同时盯着其他那几根钓索,因为这鱼可能已游到了高一点儿的地方或低一点儿的地方,跟着又是那么轻巧地一拉。

“它会咬饵的,”老人说出声来,“求天主帮它咬饵吧。”然而它没有咬饵。它游走了,老人没感到有任何动静。

“它不可能游走的,”他说,“天知道它是不可能游走的。它正在绕弯子呢。也许它以前上过钩,还有点儿记得。”

跟着他感到钓索轻轻地动了一下,他高兴了。

“它刚才不过是在转身,”他说,“它会咬饵的。”

感觉到这轻微的一拉,他很高兴,接着他感到有些猛拉的感觉,很有分量,叫人难以相信。这是鱼本身的重量造成的,他就松手让钓索朝下溜,一直朝下溜,从那两卷备用钓索中的一卷上放出钓索。它从老人的指间轻轻地滑下去的时候,他依旧感到很大的分量,尽管他的大拇指和食指施加的压力简直小得觉察不到。

名师指导

简洁的语言体现出老人对生命的尊重和赞美。

“多棒的鱼啊,”他说,“它正把鱼饵斜叼在嘴里,带着它在游走呢。”

它会掉过头来把饵吞下去的,他想。他没有把这句话说出声来,因为他知道,一桩好事如果说破了,也许就不会发生了。他知道这条鱼有多大,他想象着它嘴里横衔着金枪鱼,在黑暗中游走。这时他觉得它停止不动了,可是分量还是没变。跟着分量越来越重了,他就再放出一点钓索。他一时加强了大拇指和食指上的压力,于是钓索上的分量增加了,一直传到水中深处。

“它咬饵啦,”他说,“现在我来让它美美地吃一顿。”

他让钓索在指间朝下溜,同时伸出左手,把两卷备用钓索的一端紧系在旁边那根钓索的两卷备用钓索上。他已经准备好了。他除了眼下正在使用的那钓索卷儿,还有三个四十英寻长的卷儿可供备用。

“再吃一些吧,”他说,“美美地吃吧。”

吃了吧,这样可以让钓钩的尖端扎进你的心脏,把你弄死,他想。轻松愉快地浮上来吧,让我把渔叉刺进你的身子得了。你准备好了?你进餐的时间够长了吧?

“吃啊!”他说出声来,用双手使劲猛拉钓索,收进了一码,然后连连猛拉,使出胳膊上的全部劲儿,拿身子的重量作为支撑,挥动双臂,轮换地把钓索往回拉。

什么用也没有。那鱼只顾慢慢地游去,老人无法把它往上拉一英寸[6]。他这钓索很结实,是用来钓大鱼的,他把它套在背上猛拉,钓索被绷得太紧,上面竟蹦出水珠来。

随后它在水里渐渐发出一阵拖长的咝咝声,但他依旧攥着它,在座板上使劲撑住自己的身子,仰着上半身来抵消鱼的拉力。船儿慢慢地向西北方向驶去。

大鱼一刻不停地游着,鱼和船在平静的水面上慢慢地行进。另外那几个鱼饵还在水里,没有动静,用不着应付。

“要是那孩子在这儿就好了,”老人说出声来,“我正被一条鱼拖着走,成了一根系纤绳的短柱啦。我可以把钓索系在船舷上。不过这一来鱼儿会把它扯断的。我得拼命牵住它,必要的时候放出钓索。谢谢老天,它还在朝前游,没有朝下沉。如果它决意朝下沉,我该怎么办?我不知道。如果它潜人海底,死在那儿,我该怎么办?我不知道。可是我必须干些什么。我能做的事情多着呢。”

他攥住了勒在背脊上的钓索,紧盯着它直往水中斜去,小船呢,不停地朝西北方驶去。

这样能叫它送命,老人想。它不能一直这样干下去。然而过了四个钟点,那鱼照样拖着这条小船,不停地向大海游去,老人呢,依然紧紧攥着勒在背脊上的钓索。“我是中午把它钓上的,”他说,“可我始终还没见过它。”

他在钓上这鱼以前,把草帽拉下,紧扣在头上,草帽勒得他的脑门好痛。他还觉得口渴,就双膝跪下,小心不让钓索扯动,尽量朝船头爬去,伸手去取水瓶。他打开瓶盖,喝了一点儿,然后靠在船头上休息。他坐在从桅座上拔下的绕着帆的桅杆上,竭力不去想什么,只顾熬下去。

名师指导

“平静的水面”暗示一场“恶战”即将开始。

名师指导

“熬”字生动形象地写出了老人捕鱼的艰辛。

等他回顾背后时,一看陆地已没有一丝踪影了。这没有关系,他想:我总能靠着哈瓦那的灯火回港的。离太阳下去还有两个钟点,也许不到那时鱼就会浮上来。如果它不上来,也许会随着月亮浮上来。如果它不这样干,也许会随着日出浮上来。我手脚没有抽筋,我感到身强力壮。是它的嘴给钓住了啊,不过拉力这样大,该是条多大的鱼啊。它的嘴准是死死地咬住了钢丝钓钩。但愿能看到它。但愿能知道我这对手是什么样儿的,哪怕只看一眼也好。

名师指导

既写出了老人的孤独无助,又体现了老人的自豪。

老人通过观察天上的星斗,看出那鱼整整一夜始终没有改变它的路线和方向。太阳下去后,天气转凉了,老人的背脊、胳膊和衰老的腿上的汗水都干了,他感到发冷。白天里,他曾把盖在鱼饵匣上的麻袋取下,摊在阳光里晒干。太阳下去了,他把麻袋系在脖子上,让它披在背上,他还小心地把它塞在如今正挂在肩上的钓索下面。有麻袋垫着钓索,他就可以弯腰向船头靠去,这样简直可以说很舒服了。这姿势实在只能说是多少叫人好受一点儿,可是他自以为已经很舒服了。

我拿它一点儿没办法,它也拿我一点儿没办法,他想。只要它老是这样干下去,双方都一点儿没办法。

他有一回站起身来,隔着船舷撒尿,然后抬眼望着星斗,核对他的航向。钓索从他肩上一直钻进水里,看来像一道磷光。鱼和船此刻行驶放慢了。哈瓦那的灯火也不大辉煌,他于是明白,海流准是在把他们双方带向东方。如果我就此看不见哈瓦那炫目的灯光,我们一定是到了更东的地方,他想。因为,如果这条鱼的路线没有变的话,我准会有好几个钟点看得见灯光。不知今天的棒球大联赛结果如何,他想。干这行当有台收音机才美哪。接着他想,老是惦记着这玩意儿,想你正在干的事情吧!他哪能干蠢事啊。

然后他说出声来:“要是孩子在就好了。可以帮我一手,让他见识见识这种光景。”

谁也不该上了年纪独个儿待着,他想。不过这也是避免不了的。为了保存体力,我一定要记住趁金枪鱼没坏时就吃。记住了,哪怕你只想吃一点点,也必须在早上吃。记住了,他对自己说。

夜间,两条海豚游到小船边来,他听见它们翻腾和喷水的声音。他能辨别出那雄的发出的喧闹的喷水声和那雌的发出的喘息般的喷水声。

“它们都是好样的,”他说,“它们嬉耍,打闹,相亲相爱。它们是我们的兄弟,就像飞鱼一样。”

跟着他开始怜悯起这条被他钓住的大鱼来了。

它真出色,真奇特,而且有谁知道它年龄多大呢,他想。我从没钓到过这样强大的鱼,也没见过行动这样奇特的鱼。也许它太机灵,不愿跳出水来。它可以跳出水来,或者来个猛冲,把我搞垮。不过,也许它曾上钩过好多次,所以知道应该如何搏斗。它哪会知道它的对手只有一个人,而且是个老头儿。不过它是条多大的鱼啊,如果鱼肉良好的话,在市场上能卖多大一笔钱啊,它咬起饵来像条雄鱼,拉起钓索来也像雄鱼,搏斗起来一点儿也不惊慌。不知道它有没有什么打算,还是就跟我一样地不顾死活?

名师指导

暗示下文的搏斗将更加激烈。

他想起有一回钓到了一对大马林鱼中的一条。雄鱼总是让雌的先吃,那条上了钩的正是雌鱼,它发了狂,惊慌失措而绝望地挣扎着,不久就筋疲力尽了,那条雄鱼始终待在它身边,在钓索下窜来窜去,陪着它在水面上一起打转。这雄鱼离钓索好近,老人生怕它会用它的尾巴把钓索割断,它的尾巴像大镰刀般锋利,大小和形状都和大镰刀差不多。老人用渔钩把雌渔钩上来,用棍子打它,握住了那边缘如砂纸似的轻剑般的长嘴,连连朝它头顶打去,直打得它的颜色变成和镜子背面的红色差不多,然后由孩子帮忙,把它拖上船去,而这当儿,雄鱼也一直待在船舷边。跟着,当老人忙着解下钓索、拿起渔叉的时候,雄鱼在船边高高地跳到空中,看看雌鱼在哪里,然后落下去,钻进深水里,它那淡紫色的翅膀,其实正是它的胸鳍,大大地张开来,于是它身上所有的淡紫色的宽条纹都露出来了。它是美丽的,老人想起,它始终待在那儿不走。

名师指导

突出了老人的无助,他渴望得到别人的帮助。

它们这情景是我看到的最伤心的了,老人想。孩子也很伤心,因此他们请求这条雌鱼的原谅,并马上把它宰了。

“要是孩子在这儿就好了。”他说出声来,把身子安靠在船头的边缘已被磨圆的木板上,通过勒在肩上的钓索,感到这条大鱼的力量,它正朝着它所选择的方向稳稳地游去。

由于我干下了欺骗它的勾当,它不得不作出选择了,老人想。

它选择的是待在黑暗的深水里,远远地避开一切圈套、罗网和诡计。我选择的是赶到谁也没到过的地方去找它,到世界上没人去过的地方。现在我跟它拴在一起了,从中午起就是如此,而且我和它都没有谁来帮忙。

也许我不该当渔夫,他想。然而这正是我生来该干的行当。我一定要记住,天亮后就吃那条金枪鱼。

天亮前的时候,有什么东西咬住了他背后的一个鱼饵。他听见钓竿啪的折断了,于是那根钓索越过船舷朝外直溜。他摸黑拔出鞘中的刀子,用左肩承担着大鱼所有的拉力,身子朝后靠,就着木头的船舷,把那根钓索割断了,然后把另一根离他最近的钓索也割断了,摸黑把这两个没有放出去的钓索卷儿的断头系在一起。他用一只手熟练地干着,在牢牢地打结时,一只脚踩住了钓索卷儿,免得它移动。他现在有六卷备用钓索了。他刚才割断的那两根有鱼饵的钓索各有两卷备用钓索,加上被大鱼咬住鱼饵的那根上的两卷,它们全都接在一起了。

等天亮了,他想,我好歹要回到那根把鱼饵放在水下四十英寻深处的钓索边,把它也割断了,联结在那些备用钓索卷儿上。我将丢掉两百英寻的卡塔卢尼亚钓索,还有钓钩和导线。这些都是能再置备的。万一钓上了别的小鱼,把这条大鱼搞丢了,那再往哪儿去找呢?我不知道刚才咬饵的是什么鱼,很可能是条大马林鱼,或者剑鱼,或者鲨鱼。我根本来不及琢磨,不得不赶快把它摆脱掉。

他说出声来:“但愿那孩子在这里。”

可是孩子并不在这里,他想。你只有你自己一个人,还是好歹回到最末的那根钓索边,不管天黑不黑,把它割断了,系上那两卷备用钓索。

他就这样做了。摸黑干很困难,有一阵,那条大鱼掀动了一下,把他拖倒在地,他脸朝下,眼睛下划破了一道口子。鲜血从他脸颊上淌下来。但还没流到下巴上就凝固了,干掉了,于是他挪动身子回到船头,靠在木船舷上歇息。他拉好麻袋,把钓索小心地挪到肩上另一个地方,用肩膀把它固定住,握住后小心地试那鱼拉拽的分量,然后用手在水里感觉了一下小船航行的速度。

不知道这鱼刚才为什么突然摇晃了一下,他想。敢情是钓索在它高高隆起的背脊上滑动了一下,它的背脊的痛当然及不上我的。然而不管它力气多大,总不能永远拖着这条小船跑吧。眼下凡是会惹出乱子来的东西都除掉了,我却还有好多备用的钓索,一个人还能有什么要求呢。

“鱼啊,”他轻轻地说出声来,“我对你奉陪到死。”依我看,它也要跟我奉陪到死的,老人想,他等待着天明。眼下正当破晓前的时分,天气很冷,他把身子紧贴着木船舷来取暖。它能熬多久,我也能熬多久,他想。天色微明中,钓索伸展着,朝下通到水中。小船平稳地移动着,初升的太阳一露边儿,阳光直射在老人的右肩上。

心理描写

心理描写表明老人与大鱼斗争到底的决心,体现出他不服输的精神。

“它在朝北走啊!”老人说。海流会把我们远远地向东方送去,他想。但愿它会随着海流拐弯,这样就说明它越来越疲乏了。

等太阳升得更高了,老人发觉这鱼并不疲乏。只有一个有利的征兆,钓索的斜度说明它正在较浅的地方游着,这不一定表示它会跃出水来,但它也许会这样。

“天主啊,叫它跳跃吧,”老人说,“我的钓索够长,可以对付它。”

也许我把钓索稍微拉紧一点儿,让它觉得痛,它就会跳跃了,他想。既然是白天了,就让它跳跃吧,这样它会把沿着背脊的那些液囊装满空气,就没法沉到海底去死了。

他动手拉紧钓索,可是自从他钓上这条鱼以来,钓索已经紧到快要绷断了,他向后仰着身子来拉,感到钓索硬邦邦的,就知道没法拉得更紧了。我千万不能猛地一拉,他想。每猛拉一次,会把钓钩划出的口子弄得更宽些,等它当真跳跃起来时,也许会把钓钩甩掉。反正太阳出了,我觉得好过些了,这一回我不用盯着太阳看了。

钓索上粘着黄色的海藻,可是老人知道这只会给鱼增加一些拉力,所以很高兴。正是这种黄色的果囊马尾藻在夜间发出很强的磷光。

“鱼啊,”他说,“我爱你,非常尊敬你。不过今天无论如何要把你杀死。”

但愿如此,他想。一只小鸟从北方朝小船飞来。那是只鸣禽,在水面上飞得很低。老人看出来它已经非常疲乏了。

鸟儿飞到船艄上,在那儿歇一口气。然后它绕着老人的头飞了一圈,落在那根钓索上,在那儿它觉得比较舒服。“你多大了?”老人问鸟儿。“你这是第一次出门吗?”

他说话的时候,鸟儿望着他。它太疲乏了,竟没有细看这钓索,就用小巧的双脚紧抓住了钓索,在上面摇啊晃的。“这钓索很稳当,”老人对它说,“太稳当啦。夜里风息全无,你怎么会这样疲乏啊。鸟儿都怎么啦?”

因为有老鹰,他想,飞到海上来追捕它们。但是这话他没跟这鸟儿说,反正它也不懂他的话,而且很快就会知道老鹰的厉害。

“好好儿歇歇吧,小鸟,”他说,“然后投身进去,碰碰运气,像任何人或者鸟或者鱼那样。”

他靠说话来鼓劲,因为他的背脊在夜里变得僵直,眼下正痛得厉害。

“鸟儿,你乐意的话就住在我家吧,”他说,“很抱歉,我不能趁眼下刮起小风的当儿,扯起帆来把你带回去。可是我总算有个朋友在一起了。”

就在这当儿,那鱼陡地一歪,把老人拖倒在船头上,要不是他撑住了身子,放出一段钓索,早被拖到海里去了。钓索猛地一抽时,鸟儿飞走了,老人竟没有看到它飞走。

他用右手小心地摸摸钓索,发现手上正在淌血。

“这么说这鱼给什么东西弄伤了。”他说出声来,把钓索往回拉,看能不能叫鱼转回来。但是拉到快绷断的当儿,他就握稳了钓索,身子朝后倒,来抵消钓索上的那股拉力。

“你现在觉得痛了吧,鱼,”他说,“老实说,我也是如此啊。”

他掉头寻找那只小鸟,因为他很乐意有它来做伴。可鸟儿飞走了。

你没有待多久,老人想。但是你去的地方风浪较大,要飞到了岸上才平安。我怎么会让那鱼猛地一拉,划破了手?我一定是越来越笨了。要不,也许是因为只顾望着那只小鸟,想着它的事儿。现在我要关心自己的活儿,过后得把那金枪鱼吃下去,这样才不致没力气。

“但愿那孩子在这儿,并且我手边有点儿盐就好了。”他说出声来。

他把沉甸甸的钓索挪到左肩上,小心地跪下,在海水里洗手,把手在水里浸了一分多钟,注视着血液在水中漂开去,海水随着船的移动在他手上平稳地拍打着。

阅读鉴赏

作者采用了对比的手法来写。对老人身处大海之上的心理进行了深刻描写,配合着大海幽静的环境,让故事在一种安静平稳的节奏中发展,然后突然笔锋一转,描写大鱼上钩之后老人和大鱼激烈紧张的搏斗,两种节奏的前后反差让故事形成一种跌宕感,引人入胜。

知识拓展

-飞 鱼-

飞鱼长相奇特,长长的胸鳍非常发达,一直延伸到尾部,整个身体像织布的“长梭”,有一对像鸟类一样的“翅膀”。飞鱼的背部颜色和海水接近,经常在海水表面活动。它凭借自己流线型的优美体型,能够跃出水面十几米,空中停留最长时间为四十多秒,飞行的最远距离约400米,在海中以每秒10米的速度高速运动。在蓝色的海面上,飞鱼时隐时现,破浪前进的情景十分壮观,是海上一道亮丽的风景线。

【注释】

[1]海洋测量中的深度单位,1英寻=1.8288米。

[2]1码=0.9144米。

[3]海产的大龟,身体长约一米,四肢呈桨状,吃鱼虾等,卵可食,龟甲可以入药。

[4]1磅=0.4536千克。

[5]1英里=1.6093千米。

[6]1英寸=2.54厘米。