-

1.1前 言

-

1.2目录

-

1.3第一编 总 论

-

1.3.1第一章 文学之目的

-

1.3.2第二章 历史文学与文学史

-

1.3.3第三章 文学史之效用

-

1.4第二编 略 论

-

1.4.1第一章 文学之起源

-

1.4.2第二章 文学之种类

-

1.4.3第三章 文学全盛期

-

1.4.4第四章 文学华离期

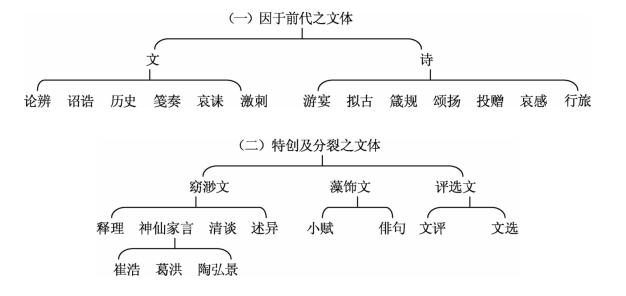

-

1.4.5第五章 暧昧期

-

1.4.6第六章 第二暧昧期

-

1.4.7第七章 文学之反动力

-

1.5第三编 文学之种类

-

1.5.1第一章 命、令、制、诏、敕、策、书谕、谕告、玺书等

-

1.5.2第二章 诗

-

1.5.3第三章 诗 余

-

1.5.4第四章 词 余

-

1.6第四编 分 论

-

1.6.1第一章 文学之起源

-

1.6.1.1第一节 文学定义

-

1.6.1.2第二节 文字之起源

-

1.6.1.3第三节 音 韵

-

1.6.1.4第四节 书 体

-

1.6.1.5第五节 文 典

-

1.6.2第二章 上世文学史

-

1.6.2.1第一节 文学之胚胎

-

1.6.2.1.1一、诗歌

-

1.6.2.1.2二、神话

-

1.6.2.1.3三、格言

-

1.6.2.2第二节 文学之全盛期

-

1.6.2.2.1一、六经

-

1.6.2.2.2二、儒家

-

1.6.2.2.3三、道家

-

1.6.2.2.4四、墨家

-

1.6.2.2.5五、法家

-

1.6.2.2.6六、兵家

-

1.6.2.2.7七、古小说

-

1.6.2.3第三节 文学全盛中期

-

1.6.2.3.1一、南方文学

-

1.6.2.3.2二、秦之文学

-

1.6.2.3.3三、两汉文学

-

1.6.2.4第四节 文学全盛末期

-

1.6.2.4.1一、史学文学

-

1.6.2.4.2二、西汉司马迁以前文学家代表并文

-

1.6.2.4.3三、西汉司马迁以后文学家代表并文

-

1.6.2.4.4四、东汉文学家代表并文

-

1.6.3第三章 中世文学史

-

1.6.3.1第一节 文学华离期

-

1.6.3.1.1一、晋至宋元文学之弊

-

1.6.3.1.2二、两晋六朝

-

1.6.3.2第二节 魏晋文学

-

1.6.3.2.1一、三国文学代表

-

1.6.3.2.2二、三国杂文(作品选读)(辉按:下三国文选,文略,仅存其目及黄人的评骘之语)

-

1.6.3.2.3三、魏诗歌

-

1.6.3.2.4四、两晋文学代表

-

1.6.3.2.5五、晋人矫俗文(作品选读)

-

1.6.3.2.6六、两晋杂文(作品选读)(辉按:下录晋人杂文,文略,仅存其目)

-

1.6.3.2.7七、两晋诗赋(作品选读)(辉按:下录晋人杂文,文略,仅存其目)

-

1.6.3.3第三节 南北朝文学

-

1.6.3.3.1一、南北朝文学家代表

-

1.6.3.3.2二、南北朝杂文(作品选读)(辉按:仅存其目及黄人的评骘语,文略)

-

1.6.3.3.3三、南北朝诗赋(作品选读)(辉按:仅存其目及黄人的评骘语,诗赋原文略)

-

1.6.3.3.4四、魏晋南北朝小说(作品选读)

-

1.6.3.4第四节 唐代文学

-

1.6.3.4.1一、唐初、盛文学家代表

-

1.6.3.4.2二、唐中、晚文学家代表

-

1.6.3.4.3三、唐骈文(作品选读)(辉按:仅存其目及黄人的评骘语,文略)

-

1.6.3.4.4四、唐散文(作品选读)(辉按:仅存其目及黄人的评骘语,文略)

-

1.6.3.4.5五、唐诗(作品选读)(辉按:仅存其目及黄人的评骘语,诗略)

-

1.6.3.4.6六、唐新文体

-

1.6.3.5第五节 五代文学

-

1.6.3.5.1一、五代文(作品选读)(辉按:下录五代文,文不录,仅存其目如下)

-

1.6.3.5.2二、五代诗

-

1.6.3.5.3三、五代诗余(作品选读)(辉按:下录五代词,作品不录,仅存其目如下)

-

1.6.3.6第六节 两宋文学

-

1.6.3.6.1一、绪论

-

1.6.3.6.2二、北宋文学家代表

-

1.6.3.6.3三、北宋散文(作品选读)(辉按:以下录北宋散文,仅存其目,文略)

-

1.6.3.6.4四、两宋诗(作品选读)(辉按:以下录两宋诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.6.5五、两宋诗余家人名表

-

1.6.3.6.6六、南宋文学家代表

-

1.6.3.6.7七、南宋散文(作品选读)(辉按:以下录北宋散文,仅存其目,文略)

-

1.6.3.6.8八、两宋新文体

-

1.6.3.7第七节 辽、西夏、高丽文学

-

1.6.3.7.1一、辽诗(作品选读)(辉按:以下录辽代诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.7.2二、西夏诗(作品选读)(辉按:以下录西夏诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.7.3三、高丽诗(作品选读)(辉按:以下录高丽诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.7.4四、辽诗余(作品选读)(辉按:以下录辽代词作,仅存其目,词略)

-

1.6.3.7.5五、高丽诗余(作品选读)(辉按:以下录高丽词作,仅存其目,词略)

-

1.6.3.8第八节 金代文学

-

1.6.3.8.1一、金文学家代表

-

1.6.3.8.2二、金文(元好问作品选读)(辉按:仅录元好问一家作品,仅存其目,原作略)

-

1.6.3.8.3三、金诗(作品选读)(辉按:以下录金代诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.8.4四、金诗余(作品选读)(辉按:以下录金代词作,仅存其目,词略)

-

1.6.3.9第九节 元代文学

-

1.6.3.9.1一、元文学家代表人物

-

1.6.3.9.2二、元文(作品选读)(辉按:以下录元代文,仅存其目,文略)

-

1.6.3.9.3三、元诗(作品选读)(辉按:以下录元代诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.3.9.4四、元诗余(作品选读)(辉按:以下录元代词作,仅存其目,词略)

-

1.6.3.9.5五、金元人乐府目

-

1.6.3.9.6六、乐府格势(元一百八十七人)

-

1.6.4第四章 近世文学史

-

1.6.4.1第一节 文学暧昧期

-

1.6.4.1.1一、明初文士受祸略记

-

1.6.4.1.2二、明前期文学代表

-

1.6.4.1.3三、明杂文(洪武至正德,作品选读)(辉按:以下录明代前期文,仅存其目,文略)

-

1.6.4.1.4四、明韵语(洪武至正德,作品选读)(辉按:以下录明代前期韵文,仅存其目及黄人的评骘语,原作略)

-

1.6.4.1.5五、明后期文学代表

-

1.6.4.1.6六、明杂文(嘉靖至崇祯,作品选读)(辉按:以下录明代后期文,仅存其目,文略)

-

1.6.4.1.7七、明次期诗录(附诗余,作品选读)(辉按:以下录明代前期诗歌,仅存其目,诗略)

-

1.6.4.1.8八、明之新文学

1

中国文学史

张馈蔡,悉有可观,皆足以为法。惟当途受禅之际,数并世载笔之家,茂先巨擘伯

张馈蔡,悉有可观,皆足以为法。惟当途受禅之际,数并世载笔之家,茂先巨擘伯 乎远矣!略举其一以概诸家。”

乎远矣!略举其一以概诸家。” ,并无堆垛装点,视南五朝有文质之别。帝王之度,文人之笔,诚不可及也。”

,并无堆垛装点,视南五朝有文质之别。帝王之度,文人之笔,诚不可及也。” 守法欤!

守法欤!