第三节 音 韵

声音者,空气之波动也。然形质之作用最神者,惟声与光。世界开花数千年,而其学之发明者,仅千万分之一耳。声之现象,其在自然界者,大者为风霆之流行,微者为虚室之作响,以至折木陨星、秋虫春鸟,万籁迭起于前,彼著《齐物论》之哲学家,亦无从穷其种类得其归宿也。即以吾人一身中验之,默居一室,而呼吸之出纳,细包之变化,么虫血液之竞争,世真有得天耳通者,一一谛审,盖无一空间、无一时间之或闲也。物质虽极微,而必有运动变化之事,而必有生热发光之事,而必大气激动而成声音之事,特细微而复杂,不能察别。(声点之刺激耳膜,有一定之限,过与不及,皆不得成声。)古云:“静者能闻蚁斗若昆阳、巨鹿之战。”非谰语也。然此别属专门问题,兹不具论。吾所欲言者,文学之与音韵有若何关系,而音韵之与人声又有若何关系,而人声与一切物及一切物之声又有若何关系。夫文学者,世界文明之一原素也;音韵者,文学之一原素也;人声者,为世界文明之一原素,而又为文学、音韵之一原素也。人声之所以成立,有数原因:

(一)感情

(二)思想

(三)发声机

(四)空气依的而

声之出于感情者,最为单纯,不独人类有之,即下等动物亦有之。(腔肠动物以下,其发声机甚不完全,故肉耳不能谛听,其实有饮食、牝牡、苦乐、爱憎之事者。无不有感情,即无不有声为代表。无论动物,虽植物亦有呼吸作用、遗传作用,则未必无感情,惟不及动物发达耳。惟无机物类,则全由内界变化、外界刺激而摩荡作声,若无感情之可言。人类感情虽最完全发达,然就全部观之则然,若就分析之一部察之,亦有无异于下等动物者,且亦有无异于植物、无机物者。精于生理者,自能明其故。)惟人类感情,较寻常动物为复杂,动物多感觉而少情操,人类则神经作用特敏,无一时无感觉,无一事无情操。故代表其感情者,亦千差万别,始与欢笑哭泣,继以唏嘘叱咤、沉吟咏叹,又进则抒为淋漓慷慨、缠绵悱恻之事,非特能以一己之情感他人之情,并能感无情者为有情。故声之发于感情者,在人声中最为简单,而在应用上最为有力,以其纯出以自然作用也。故妇竖之一歌一泣,其激动人心,恒有胜于讲师辩才之费洋洋千百万言而不得一当者矣!盖衡之以理者,须视受者之程度为迎拒,而情之所感者,则几范围血气之伦而不过。所谓声音之道通于神明者,以情感之声音言也,《乐记》云:“言之不足,故长言之,长言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”摩写入微,不特深知乎人声为音乐之源,且知感情为人声之源者也。感情为自然的,而思想则为当然的也,感情倾向于客观的一方面,而思想则倾向于主观的一方面者也。感情之程度,其受感者,虽文野、智愚万有不齐,而其能感者则一,即其表现者亦有一定之程式,故人类与动物狎处浸久,能互辨其声音,即能互通其感情;思想则不然,下等动物之思想与高等动物之思想,野蛮人之思想与文明人之思想,如地球之与各星界,万不可通,即今人之思想,与古人之思想,自国人之思想与他国人之思想,亦如沧桑陵谷之变迁、重瀛广漠之隔阂,有无数空间、时间之阻力,非一旦夕、一跬步所能投合,何况一刹那间思想之起落万态者,少纵即逝,不可把持。故感情即无声音为之表显,而容色动止,亦可代传;而此顷刻有三世对面若万里,少纵即逝、不可把持之思想,除文字外,而欲有一物焉,为精神界之历史、之梯航、之仪器,则全赖乎口耳两机官耳。是以思想而无声音言语为之代表,即谓之无思想可也。内观独觉,自是神学家事,而非所语于一般之思想也。(孔子云:“予欲无言”,老子云:“名可名,非常名”,悉达氏之所谓“不可说、不可说”者,皆指绝对的原理不可思,故不可议也。)思想既种种不同,而其发为声音者亦自有别,大略分之如下:

(甲)仅对于一己而表其思想者:独语歌唱(此二种多与感情混合)

(乙)对于他人而表其思想者:会话(有情话、理论、世故语等之异)讲解演说申诉辩讼裁判佐证命令传宣恶口(如诅骂、谤毁、啁谑等)口技

(丙)对于非人而表其思想者:昭告宣誓祈祷加持

以上各种,其应用之去取多寡,一视其人格而分,即有深沉缄默之人,或所表者与思想矛盾,或有思想而不肯具表者,亦有全出于无意识举动者,要非人情之常,不足以破我声音代表思想之通例。盖对于甲而不然者,对于乙而未必不然也,对于乙与丙而不然者,对于甲而又未必不然也。深山潜修之士,厌于晋接,而独寐寤歌与鬼神相告语;即生而喑哑者,心有所思,虽发声机不全,而咿嚘吽呀,尚强聒而不休。世界之所以演进,人生之所营营扰扰而不止者,皆此种声音为之机括也。

以上之声音,皆本于心理者也,盖不出于感情,则与风条、水石、匏笙、土鼓之受动者无异,即不出于思想,亦猩猩、鹦鹉之伦耳。人声之所以高尚于一切物者,岂不在有意识哉?然人声之根源,虽出于心理的,而非生理的则不能发施,非物理的则不能流行,体用表里,实相须而相成者也。生理者何?发声机也是也。物理者何?空气依的而等是也。

人身之一切机官,皆繁复于动物,发声机亦其一大部分也,其发声之作用,就正当生理学言之,虽累纸不能尽,约略而言,则由呼出气(有时亦有由吸入气者)通过喉头之际,使紧张之真气带,秩然震动,而发一种调音者也。盖喉头之真声带,为弹力性之膜舌,此弹力性板紧张时,几全蔽喉间空处,而一运动则必留小隙,而从舌下之管所称风管者,向舌以吹空气,其空气之紧张过于舌之弹力紧张时,其舌忽离开,多量之空气急遁去,而减其紧张力,舌仍复原位,而后气续之,使舌再离,如此循环往复之作用,可就以下各事件知之。

(一)舌振动时,空气更番往还,必有厚薄,较专发调音于舌者略异。

(二)风管者,为向膜舌引导空气之管,其属于人类之发声机者,在喉头之下部,为气管及气管枝,其气鞴则为胸廓呼息之际,由筋而变小。

(三)舌上之气管名副管,其属于人类者,则在喉头之上部咽头、口腔及鼻腔。

声之高下则关于以下诸件:

(甲)因弹力板之长短。盖音之高低与弹力板之长短为反比例,板愈长声愈小,由振动多也;小儿声带短,而声音较成人为高。

(乙)其他音之高低,则与弹力板之弹力量为正比例。

(丙)膜舌吹气强时,不仅使音强(震动广也),且可使音高(振动增广而弹力膜之聚张亦增大)。

以外尚有兼关于物理学者如下:

(子)发音于喉头之际,空气亦大变其形,通过副管内,其固有音混于弹力舌之调音,而其某片音较强,是以各人固有之音,专关于副管之形状。(在舌筒者,加减其副管之长短,而变化音之高低在发声器者,不然。)

(丑)当舌发音之际,风管出最强之同响,因有浓稠之空气在其中也,以耳贴胸,可闻胸中之振动,即原因于此。同响发音,强者胸壁必皆振动,若为弱声与假声(假声犹曰管声,非从真声带出,仅为声带之游离缘与基底线振动所生之结节线,并响于风管中),则其振动甚微弱。

(寅)声门之广狭,虽无关于声音之高低,然声门广者,必通过多量空气,亦增胸廓之振动。

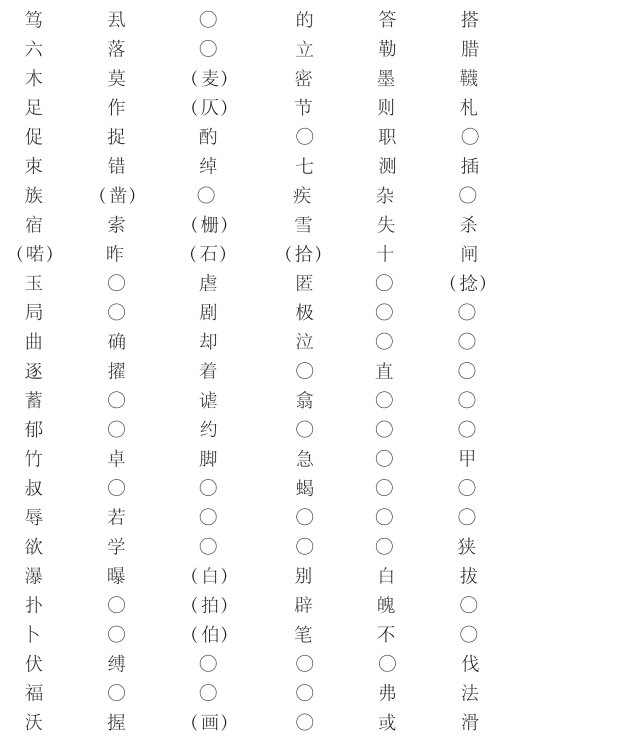

声音之境域

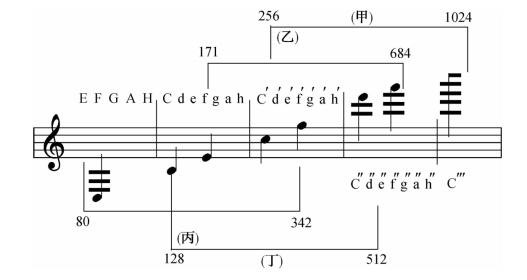

人声之境域在于胸声者,可由下图知之。图中数目字示该音一秒间振动之数,而自C′至f各声位,虽皆通有之,其音色自有差异。最低之音,一秒间有四十二回之振动,位置在F外声之最高者(如图中之甲),其位置在C,而一秒间有千七百八回之振动。(附:声音境域图)

附:音色。人之音声,皆有固有之音色,属于发声器诸腔构造者也。有所谓口盖音者,从后咽头壁软口盖所生,其在于鼻音者,空气入鼻腔内挟之俱发。

人声虽出于发声机,然无受声机则不能辨别,无空气则亦不能传布。受声机者,听官是也。听官之构造,亦甚繁复,兹不具论。其所以能受声者,则声点之波动触于耳膜也。声之触于耳,何以有远近、高低、迟速之分,则声浪之疏密、大小及空气之动静、寒暑、燥湿为之也。声之为物,果如香气等别有本来之体质乎?抑仅为大气中之一种作用乎?此问题在今日尚难解决,以今日人类之知识,但能知其现象而不能知其实际也。故研究声音之学,列于物理门。第就物理学之知识推之,可矣。声何以成?成于空气之颤动也。然当其未成声时,空气即声,声即空气;成声以后,则空气自空气,而声自声,故此空气之声可留而以他空气传之,惟声仍不能离空气而独立(真空中不能传声),则谓空气即混合之声,声即有规则之空气,亦无不可也。空气何以能成声?又何以能传声?则依的儿为之也。依的儿何物?即列御寇所谓形形者、色色者、声声者是也。以现象言之,则空气之动静、寒暑、燥湿,声浪之疏密、大小,为受声者高低、远近、迟速之分。以实际言之,则世界虽极静,而无处无声,无时无声(所谓大真空者,亦留空气十万分之一,作正比例,则声亦当有此数)。如心脏之跳动、毛孔之呼吸,其显者察之而可知也,而其不可察者正多也。声虽极微,而业已成声,虽越千万里、垂千万年而不减也。惟声点过稀、过少,无一器可取验耳。然旷之与,其受声同,而其所得千万不同,则高低、远近、迟速之分,又不尽空气与其声浪为之也。则在所受者之中,亦有利钝之别,故闻优施之曲,审音者能辨析毫芒而是非其音律,至懵懵者,仅知其声之悦耳,而未审其美恶之所在。无他,习乎此,则所受者无所窒碍,而其音固未尝有变,一通一塞,正是征其所习者何如,是声音之间又不仅有高低、远近、迟速之分而已。夫齿、喉、唇、舌,天下同似也,而异处每多逆耳,疾徐变化,异口亦同声也,而相知者,又若易明,则声音之与惯习,亦有所关者在焉。天下之耳虽同,而所以用其耳者,则又各异,此言无或爽也。

不特此也,声音者又随时代而变。故居今世而能读古音者盖鲜,此小学之所以可贵也。特治此者每多拘滞,执而不化,夫“之”、“支”同声,宜分唇舌,“宗”、“”异轨,所重阴阳,执此相例,则此学之要,又不独考核古今之异同也。梁唐之间,华胡杂处,士夫征逐,好为胡声,古音之亡,当在此际。即有辨“许”、“徐”之指,究南北之源,而书帙既鲜,考核维艰,休文孱弱,亦足独步江东。唐时士习颇重声韵,而放纷罗络,已非正声。故时代之迁,声韵亦不无关系。昭代学者,厘正最多;亭林以来,斯途大启,乾嘉之间,以此学相切磋者指不胜偻。古代之音,粗有端倪。然所谓古音者,亦昭代之古音也。要之,时代既迁,声音亦渐趋于微异,其声音之属于语言者,既随风气之通塞,人事之繁简,而纷歧万态。而在文字上,则重形而不重声,徇目而不徇耳,不似他国文字之必始于调音合韵,而后能从事于文法也。故文字发达垂数千年,至梵典西来,始有音韵之学,其初则文字自文字,音韵自音韵,一若绝无关系者。而我国文字,遂成为一种特色。据其点画,则虽极山陬海遖,而通辨其音声,则虽一乡之中、一人之口,而绝无定准。彼斤斤于音读者,就一字而妄生分别,谓某字当读某音,某字不当读某音,试叩其所以然之故,及与文字有何关系之故,亦瞠目而不能答也,即强为之解,曰此古今南北之分耳。然古人所留文字,仅可接之以目,而不能接之以耳。彼讲求古音家,所谓文字源流正变者,既无以母摄子,似西文上溯希、罗古音之法,但执几卷死书为证,而欲以今人一时之目,代齐古人数千百年之口耳,抑亦莐矣!南北异音,固也。然必能通今日之方言,始能悉前人声音交通之故,若出门不千里,即不能与今人会话,而悍然欲为千百年上貌不相接之古人任舌人之职,亦多见其不知量也。且我国声音之应用于文字上者,仅有二事:(一)读诵(声音之应用于有形者);(二)韵文(声音之应用于无形者)。

诵读者,文字之不能仅赖乎目谋,而必以口耳助之也。韵文如词、赋、诗歌之类,其立法之始,所谓韵者,未尝不系乎口耳。而今日习用之者,但就旧式模仿,而初不问其韵之何以为韵,而仅与目谋足矣,故曰无形也。即诵读之種哔咿唔声满一室者,亦似鸡犬之鸣吠,其发动在有形无形之间。所操者固自然成音韵,而其目的不在音韵也。彼所谓韵学家、训诂家者,虽未尝不于音韵上妄加分别,而其所分别者,实与文字与音韵之关系上绝无价值也。故韵文虽无形,而与研究音韵之原则尚可相合;诵读虽用口耳,而与音韵之学固毫不相关也。

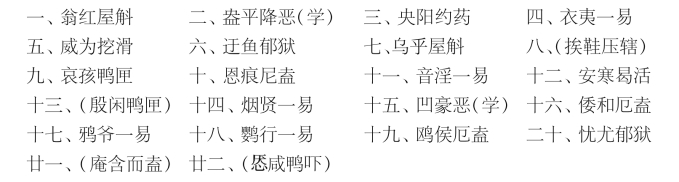

是以我国研究音韵学者,著书立说,虽不乏其人,而支离佶屈,往往格不相入,尚不如屠沽、盗贼、骄童、荡妇所操以通秘密者之适于用也。(我国下流社会,有所谓土翻者,其种类甚多,有暗翻、明翻、硬翻、软翻、长翻、短翻,“短至半音,长至十二音合之分”,然立法甚简捷,稍敏者数小时即能尽通,洞庭山中人尤精于此。故别有洞庭翻之名,洞庭山人行商半天下,持此以为交易秘语,故能专精。)其所以适于用者,约有数事:

(一)无一定之字母。字母当以元音为主,与仆音相合,而生一切音。元音者音大同,仆音则就时地而酌定,此世界上文明诸国字音学之公例也。独我国不然,其所设字母,初无一定,又不循子母相生之原理,但任意取其近音者强列为母,或多至数百十字,或仅有十余字,故一字之音,而其为翻切之音不同,且既列母音,而所谓上翻者,又非母音之字,此所以令人眩惑也。

(二)无特别之字母符号。他国之文字仅有五声,独我国之字则尚六法,用声者,则持此数声之符号,变化离合虽极数千万,而无铢累之差,盖与乐工之审律无异,但能辨宫、商、羽、徵之调合,则不论今乐、古乐、雅乐、俗乐,而无不可通。我国文字则不然,偏旁波磔为主,而音读为宾,其性质几与图画相等,画一形始命以一名,易地则更命以他名,形无定而名亦无定,形无尽而名亦无尽,故一字而数音,或数字而一音,欲辨识其字,则虽聋喑可以见功,而审正其音,则博闻绩学之士亦不免雌霓金根之误。譬之算学,他国则用几何、代数之法,可以执简而御繁,而我国则如野蛮人之计数,或累砾,或结绳,或屈指而擢发,而此数事又不尽为计数之用,其便与不便,固无待计较而知矣。

(三)传习之歧异。我国文字,苦于一切体词皆无定名。其名大半皆由假借而成(详见上节),然此弊各国皆有之,但能久假不归,则非其名者一经公认即视为定名可也。而所最不可通者,则好古家之考据,与村学究之教授,若深恐其名之有定,特以纷纭疑似之声音,淆乱学者之脑筋,而使之多一重困难也。略举其例:如敦敦(“玉敦之敦”)、免免(“免服之免”)、滑稽、禣、粃罕、隆虑、曲逆、朱提、番禺之类,相沿成声,尚有本义者无能矣。而如休屠(屠音储)、月氏(音肉支)、身毒(音天竺)、龟兹(音丘慈)、冒顿(音墨突)、阏氏(音焉支)、日銸(音密低)等,本为译音,当时姑取音之相近者著之文字,以便记忆而已。然译事之难,在今日交通世界,以立为专门之学,而所译之音,犹十人而九殊,盖不求诸声音之原,而徒以死字代活音,毋惑乎其棘人唇吻也。惟翻译释典者,正文字之后,辄附加字母,以便 绎,为译事之最善者。惟字母之音,仍以本国死字代之,其音仍多出入。夫绳尺本为量度之用,而所谓绳尺者先无定准,则其应用于量度者亦可知矣!且专名之字,其有音而无字者,不仅异域输入者有然,即原有名词中(地名、人名是)如是者亦不少。又如《尔雅》所载干支、古名,如困敦、二

绎,为译事之最善者。惟字母之音,仍以本国死字代之,其音仍多出入。夫绳尺本为量度之用,而所谓绳尺者先无定准,则其应用于量度者亦可知矣!且专名之字,其有音而无字者,不仅异域输入者有然,即原有名词中(地名、人名是)如是者亦不少。又如《尔雅》所载干支、古名,如困敦、二 、玄默之类,好事者附会穿凿,强为解释,而不知实巴比仑之旧名词,而袭用于我国者。亦有音无义,而其音亦未必尽合者也。是则音之与字,本为偶合,而好古者张皇考订,分析其异同,其迷信之深,直与闻塔铃牛铎而占验吉凶者无殊。然此犹得托为尊古阙疑以自解也。其最不可通而为教育上一大阻碍者,则村先生授徒之字音是也。余吴人也,即以吴中村塾现象及身所亲历者言之。如语助之“之乎者也”,郡中则之读为“诸”,下邑则曰“支”;乎,郡音为“河”,下邑则为“乌”;者字,郡韵为“肘”,而下邑曰有读“毡”者,有读“

、玄默之类,好事者附会穿凿,强为解释,而不知实巴比仑之旧名词,而袭用于我国者。亦有音无义,而其音亦未必尽合者也。是则音之与字,本为偶合,而好古者张皇考订,分析其异同,其迷信之深,直与闻塔铃牛铎而占验吉凶者无殊。然此犹得托为尊古阙疑以自解也。其最不可通而为教育上一大阻碍者,则村先生授徒之字音是也。余吴人也,即以吴中村塾现象及身所亲历者言之。如语助之“之乎者也”,郡中则之读为“诸”,下邑则曰“支”;乎,郡音为“河”,下邑则为“乌”;者字,郡韵为“肘”,而下邑曰有读“毡”者,有读“ ”者;也字,郡音为“野”,而下邑则有读“焉”者,有读“耶”者。此犹无甚大异也。最奇者,如吴人之“吴”,下邑有读“洪”音者,而十三覃中之字,常熟音皆与“真”、“蒸”相混(如:“覃”作“砤”,“南”作“能”,“蚕”作“层”,“参”作“村”,“岚”作“伦”)。土音尚略有分别,文言则全然相混,而西北乡读“酒”为“祖”,读“钟”为“宗”,东乡则读“枕”为“井”,读“安”为“海”,读“吾”为“或”,而东南乡之五瞿则“真”、“支”、“青”、“先”不分,犹是太古之音也。使东乡之师而诲西乡之子弟,则必以东乡之音读诲之,否则以夏楚相加,故学者于土音之外,必当通所谓文言者。虽通文言,出门不十里,其文言即不可通,若一人而四乡各从一师,则其文言必当有四种,而一逾其境,则不能通如故,其难几与今之通各国文字等,其应用则尚不如土音之便也。顾师之终日谆谆提命,弟子之毕生拳拳服膺者,惟此为重,而其中仍不免与土音及他处之音混合,而先后歧异,业已画地为牢,仍无确守之法律,可谓苛矣!一邑如是,一郡可知,一国尤可知。嘻,坏我青年国民最可宝之脑筋,而使之不能进化者,此亦其一大原因也。近日热心之士奔走呼号曰:教育宜改良,私塾教育尤宜改良,造简字,编课本,惨淡经营,力求完备,而未闻有提议及此,谋为矫正者,尤可怪也。

”者;也字,郡音为“野”,而下邑则有读“焉”者,有读“耶”者。此犹无甚大异也。最奇者,如吴人之“吴”,下邑有读“洪”音者,而十三覃中之字,常熟音皆与“真”、“蒸”相混(如:“覃”作“砤”,“南”作“能”,“蚕”作“层”,“参”作“村”,“岚”作“伦”)。土音尚略有分别,文言则全然相混,而西北乡读“酒”为“祖”,读“钟”为“宗”,东乡则读“枕”为“井”,读“安”为“海”,读“吾”为“或”,而东南乡之五瞿则“真”、“支”、“青”、“先”不分,犹是太古之音也。使东乡之师而诲西乡之子弟,则必以东乡之音读诲之,否则以夏楚相加,故学者于土音之外,必当通所谓文言者。虽通文言,出门不十里,其文言即不可通,若一人而四乡各从一师,则其文言必当有四种,而一逾其境,则不能通如故,其难几与今之通各国文字等,其应用则尚不如土音之便也。顾师之终日谆谆提命,弟子之毕生拳拳服膺者,惟此为重,而其中仍不免与土音及他处之音混合,而先后歧异,业已画地为牢,仍无确守之法律,可谓苛矣!一邑如是,一郡可知,一国尤可知。嘻,坏我青年国民最可宝之脑筋,而使之不能进化者,此亦其一大原因也。近日热心之士奔走呼号曰:教育宜改良,私塾教育尤宜改良,造简字,编课本,惨淡经营,力求完备,而未闻有提议及此,谋为矫正者,尤可怪也。

然则吾国所谓音韵之学者,以实际言之,惟乐师之工尺,与下流社会之土翻,最适于用,而不足为文学之助,以其与文字为混合,而非化合者也。以名式言之,专家之言几于充栋,而终不免以上之三弊,然改良纠正,别一问题。兹姑举其最著者,列之下方,以示为文学史上之一原素云。

梵音字母

迦、佉、伽、歹、结、茄、桀、聂、打、塔、大、纳、巴、爬、跁、麻、匝、擦、杂、挖、屑、萨、图、雅、 、拉、协、沙、哈、遏(舍利三十字母)

、拉、协、沙、哈、遏(舍利三十字母)

迦、佉、杰、歹、打、塔、大、纳、宅、茶、 、籋、巴、爬、跁、麻、法、

、籋、巴、爬、跁、麻、法、 、代、

、代、 、市、擦、杂、覣、斜、遮、车、贳、奢、、壹、苛、耶、协、拉、

、市、擦、杂、覣、斜、遮、车、贳、奢、、壹、苛、耶、协、拉、 (西域音三十六字母)

(西域音三十六字母)

遏、阿、壹、医、嗢、污、哩、梨、鲁、卢、伊、爱、邬、奥、暗、恶、葛、渴、 、竭、鵨、鳹、擦、惹、嗟、儿、哳、诧、

、竭、鵨、鳹、擦、惹、嗟、儿、哳、诧、 、茶、籋、怛、挞、捺、达、那、钵、发、末、婆、摩、邪、、罗、缚、设、沙、萨、诃、利(《金刚经》五十字母)

、茶、籋、怛、挞、捺、达、那、钵、发、末、婆、摩、邪、、罗、缚、设、沙、萨、诃、利(《金刚经》五十字母)

阿、逻、波、遮、那、罗、陀、婆、跎、沙、 、多、计、吒、挲、摩、迦、瘅、、波、陀呵(二合)、奢、稪、又、尸瘅(二合)、诺怆

、多、计、吒、挲、摩、迦、瘅、、波、陀呵(二合)、奢、稪、又、尸瘅(二合)、诺怆 、咤呵(二合)、披何(二合)、车、那、沙波(二合)、嗟、迦何(二合)、咤除(二合)、籋、颇、尸迦(二合)、磋、伊陀(二合)、侈、吒(《般若经》四十一字母)

、咤呵(二合)、披何(二合)、车、那、沙波(二合)、嗟、迦何(二合)、咤除(二合)、籋、颇、尸迦(二合)、磋、伊陀(二合)、侈、吒(《般若经》四十一字母)

阿、多、波、左、那、逻、拖、婆、茶、沙、副、缚、哆、也、瑟吒(二合)、迦、婆、么、伽、他、社、锁、柁、奢、佉、又、娑多(二合)、攘、曷罗(二合)、多娑(二合)、车、娑摩(二合)、订婆(二合)、 、伽、吒、挐、娑颇(二合)、娑迦(二合)、也婆(二合)、室在(二合)、侘陀(二合)(《华严经》四十二字母)

、伽、吒、挐、娑颇(二合)、娑迦(二合)、也婆(二合)、室在(二合)、侘陀(二合)(《华严经》四十二字母)

以上字母,同出梵典,为吾国字母所窻,虽字数多寡不齐,而其音相同,惟从分合而见殊异耳。其所以必用合音者,因吾国原有字音不能代表也,而译者又限于其侨居之地方言,而可以代表之字,亦仅限于其习用者,故梵语、梵咒非经口授,第就文字求音,其音断不能准也。声音之学,印度发明最早,而视之亦綦重,故声明一门,为梵学五明门之一,与因明为表里(因明即希腊之名学)。梵语讲声明曰悉昙,不通悉昙,则一切经典皆无从入手。至禅学大昌,专恃因明为用,始恶悉昙为烦琐而吐弃之。其实避难趋易,与吾国者空谈心性而不通训诂者,其失正同。今欲知文学之源流,不能不推本于文字,音韵为文字之一要素,而悉昙则为吾国音韵学之所出,不可不略述其颠末,以明声音离合变化之故。

按:悉昙,倡于婆罗门波尔尼,托言受自梵天,一字之音有七例:一体、二业、三作(一为具)、四为、五因、六属、七所在,合之呼名,共为八例(此即西国文典各种用词所本)。其声有三性:一男声、二女声、三非男非女声(即西国文典男女性词之所本)。三性各有八例,共为二十四种声音,而此二十四种,又各分为三类:一声身、二声身、三多声身(此即文典中音合及各种名词所本)。故穷一字声音之变化,盖为七十二种云,此悉昙之大概也。欲深通其义,虽穷年累月,不能卒业。其应用之妙,胜于欧美各国文典,而研究之难亦倍之。执简御繁,则仍以唐时吐蕃阿努所译天竺五十字母,列之于后,以便学者之隅反。

母音十六字

阿:喉音;天竺字,阿为元音,诸字皆根于此,今文明各国字母首字,皆不离此声,惟稍有清浊耳。胎儿下地第一声,即此声也。厄鸦切。

阿阿:喉音;阿之长音也。

伊:喉音;乙依切。

伊伊:喉音;伊之长音也。

乌:喉音;屋巫切。

乌乌:喉音;乌之长音也。

綟:弹舌;哩伊切。

綟伊:弹舌。

利:半舌;力伊切。

利伊:半舌。

厄:喉;吾禾切,今用遏 切。

切。

厄厄:喉;厄之长音也。

鄂:喉;五格切,今用乌倭切。

鄂鄂:喉;鄂之长音也。

昂:喉;阿冈切。

阿斯:半喉半齿。

仆音三十四字

嘎:牙紧;古黠切,今用哥阿切。

喀:牙;苦格切,今用珂阿切。

噶:牙缓;歌阿切。

噶哈:半牙半喉;噶哈切。

迎阿:半鼻半喉;迎阿切。

匝:齿头紧;咨阿切。

擦:齿头;雌阿切。

杂:齿头缓;资阿切。

杂哈:半齿半喉;杂哈切。

尼鸦:舌头;尼鸦切。

查:正齿紧;支阿切。

叉:正齿;蚩阿切。

楂:正齿缓;之阿切。

楂哈:半齿半喉;楂哈切。

那:卷舌;呐阿切。

答:舌头紧;得阿切。

塔:舌头;忒阿切。

达:舌头缓;德阿切。

达哈:半舌半侯;达哈切。

纳:舌头;讷阿切。

巴:重唇紧;逋阿切。

葩:重唇;铺阿切。

拔:重唇缓;铺阿切。

拔哈:半唇半喉;拔哈切。

嘛:重唇;模阿切。

鸦:喉;衣阿切。

喇:弹舌;时阿切。

拉:半舌;勒阿切。

翰:轻唇;无阿切。

沙:正齿;师阿切。

卡:喉;嗑阿切。

萨:齿头;思阿切。

哈:喉;呵阿切。

嘎刹:正齿;螭阿切。

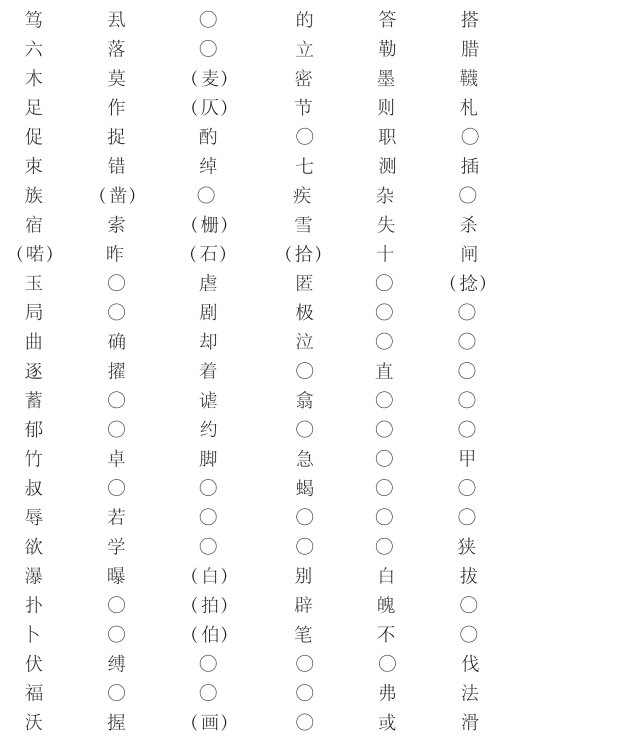

仆音三十四字,附合母音十六字,除配“阿”字仍得本音外,每字各成十五字,共成五百一十字;又仆音三十四字,除末一字不用外,余三十三字,各系以鸦、喇、拉、斡四字,合成一百三十二字;又仆音三十四字,除末九字不用外,余二十五字为五类,将每类末一字,加于前四字之上,叠书成二十字;又于仆音五类二十五字之上,各加拉、沙、卡、萨四字之上,叠书成一百字;又于仆音三十四字之上,各加喇字,叠书成三十四字。又举“锅”字为例,加一“3”(巴鲁达)记号,呼长三分者,则于字旁加一圈成一字,又加巴鲁答达“三”记号,呼长九分者,则于字旁加三圈成一字,又于“嘎”、“喀”二字上各加一“X”(札嘛鲁)记号,应带“阿”字发声者,则于该字上各加“阿”字,叠书成二字;又于“巴”、“葩”二字上,各加“M”(乌巴达嘛)记号(此记号有反正二写法,其用并同),应带“阿”字发声者,亦于字上加“阿”字,叠书成二字。又举数字叠书为例,成二十六字;又以字母内阿、伊、乌、厄、鄂五字,及仆音三十四字,并三十四字,配合伊、乌、厄、鄂四字所生之一百三十六字,共一百七十五字,每字配合,以“纳”字,以“哈兰答”记号联之,即成“焉因”字收声。又每字配合“迎阿”字,以“哈兰答”记号联之,即成“阳英”字收声,各成一百七十五字。以上共成一千二百一十二字,为十二谱(详见《皇朝通志》)。而亚洲中部、东北部之言语文字,即皆天竺以西,今日所号为文明各国者,稽其古今字谱,无不一一与此吻合。但以字母对译,皆可贯澈,而独吾国音韵之学,直接由梵音成立者,反对支离隔阂之病,则以死字表活音,不恃口授而恃目识,以致天然一定之字音,反为万有不齐之字体所累,而愈求合而愈离,愈求同而愈异也。兹举吾国历代音韵家所制之字母谱,并列于下。试一比较之,则胶唇棘吻之所由来,可瞭然矣。

元音(即用为音韵者):阿、伊、乌、厄、鄂。此五元音,东西字谱皆首列,而吾国字谱则皆略去。

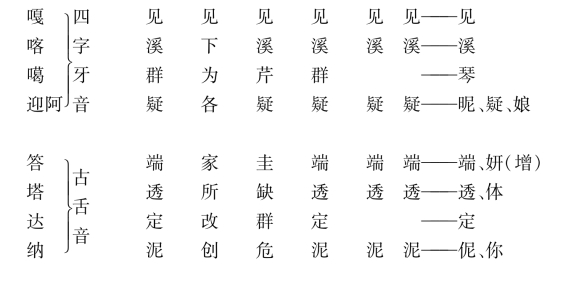

梵字仆音三十四字(演为三十六字,诸家各有增损,今并列之):

附:诸家字母诗

东(舌音)风(重唇)破(重唇)早(齿音)梅(重唇),向(喉舌)暖(舌音)一(喉音)枝(齿音)开(牙音)。冰(重唇)雪(齿音)无(轻唇)人(齿舌)见(牙音),春(齿音)从(齿音)天(舌音)上(齿音)来(卷舌)。

水(齿音)鸟(舌音)报(重唇)潮(正齿)平(重唇),秋(齿头)林(齿舌)数(齿音)点(齿舌)明(重唇)。鼋(牙音)鼍(舌音)窥(牙音)曲(牙音)岸(牙音),鼓(牙音)角(牙音)混(牙音)寒(喉音)更(牙音)。

春(齿音)暖(舌音)莺(喉音)狂(牙音)花(喉音)团(舌音)蝶(舌音),嚷(舌齿)云(喉音)岚(舌齿),滋(齿音)味(轻唇)曾(齿音)尝(齿舌)。劝(牙音)君(牙音)频(重唇)举(牙音)觥(牙音),软(牙音)饱(重唇)醉(齿舌)乡(喉音)黑(喉音)甜(舌音)睡(舌音),方(轻唇)悬(牙音)琴(牙音)端(舌音)按(喉音)宫(喉音)商(牙音),宁(舌音)知(齿音)音(齿音)苦(牙音)忙(轻唇)。

以上略举其例,但检等韵,其余即可类推,故所列各诗词不注字母本音。

五更疏漏转,按辔道途间。客梦留残驿,事喧出晓关。

风寒飘碧树,日暖照青山。鸟去天明早,长空定不还。

《凤凰阁字母词》:喜窥巢新燕,低飞屋角呢喃。频对清问阁。争把柳绵桃蕊,常时舍却。盼将予,数来庭幕。

《锦缠道字母词》:对酒南楼,门掩春花天晓。林边千点苍山小。三桥腾跨波纹袅。明镜平铺,舟放人归早。

《行香子字母词》:柳媚花朝,日暖风调。大空晓碧鸟歌娇。山低黛色,草抱裙腰。酒旆微飘,卖饧路,早吹箫。

又:明媚春饶,送暖风飘。鸟音喧新黛柯条。村前低路,沽酒帘招。半醉黄娇,贪盼望,水边桥。

又:载酒危颠,酌向飞泉。碧芊排翠秀漫天。桃似锦,嫩柳如烟。到处频看,失归路,伴花眠。

《青玉案字母词》:垂杨低现红桥路,看碧鸟飞无数。残照平塘人过渡,清樽把酒。迷离秀树,南浦天街暮。

《谢池春字母词》:细雨才晴,便踏春泥沽酒。指人家、数条嫩柳。酩酊独醉,把汉书评剖。看闭门问奇来否。

《行香子字母词》:春满尧天,溪水清涟。嫩红飘粉蝶惊眠。松峦空翠,鸥鸟盘隨。对酒陶然,便博个,醉中仙。

《三犯剪梅花字母词》:莺花院,隔溪禽语。点透苔泥,零蕤剪取。细裁词者窗纱沉,树碧喷薄梦霏微。

以上各字母,但以意为之,取其便于诵习。其实仍不免囿于方音,而于先后字母之秩序,离合增损之体例,多不甚理会,故只能自制自用,而不可普及。虽有等韵为之支配,击鼓传声之法为之统合,然慧者仍藉强记之功,钝者不胜检查之苦。且以数核之,铢锱不爽,而以音考之,仍齐楚相咻,不足为公例也。近日有心人颇思改良,若沈氏之《盛世元音》,王氏、劳氏之造简字,其意非不欲矫以字代音之弊,然所立之字母及法则,不过从欧文、东文中豪夺巧偷,改头换面而为之,而于己国语言文字,古今、远近、迁流、变化之故,曾未一加研究,故其应用,不如直习东西文言者之明瞭便捷,且不如市井之土翻、教会中之罗马拼音纯熟而自然也。

双声叠韵

字音之同母者,谓之双声,同韵者谓之叠韵。吾国反切之学,即每切一字,上一字为双声,下一字为叠韵,化合而成一字之声。

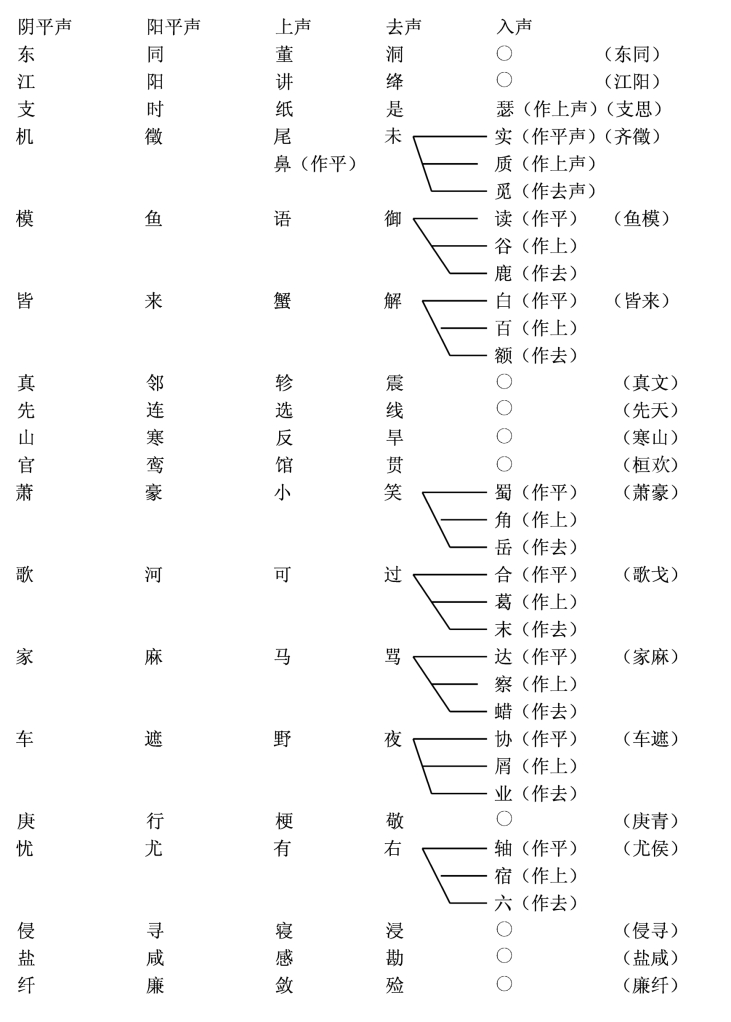

四声五声

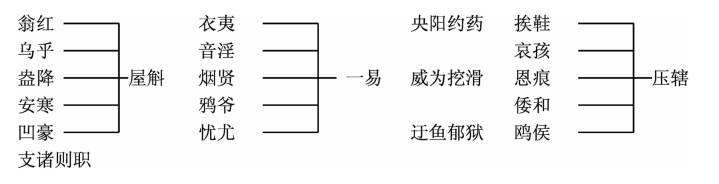

古有四声之用,而无四声之学,至梁沈约始著韵书,编分平、上、去、入之谱,内调节于宫商,外根源于梵学,遂为文学家律令之一部。盖古人有韵之文,其用韵之字,各随五方本音,四声互用,不能指定何者为平,何者为上、去、入也。自约为四声韵,以一时一地之声,黑天下后世之唇舌。而辞章之士,始苦其拘牵矣,然亦古今文学界由浑至划一之一征也。其后,隋陆法言撰《广韵》,潘徽撰《韵纂》,唐孙愐撰《唐韵》,而宋则有《礼部韵》,明则有《洪武正韵》,更颁为功令,使人遵守,然字数多寡不同,隶属亦异,而韵目又互有详略,可见非通法也。分平声为阴、阳,则称五声(阴阳如翁红、依夷、央扬、安韩、烟贤、拗豪、欧侯之类)。要之,四声一门,亦为吾国文学界上一种附属品,当略著其例,兹录王圻《续文献通考》三十六字母、《切韵》法于下:

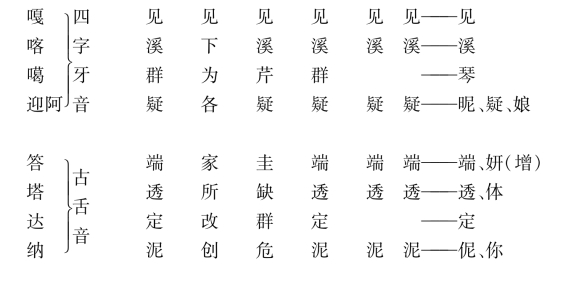

《续文献通考》三十六字

见(经电):经经坚见 溪(牵奚):牵轻牵溪 群(衢云):衢勤虔群 疑(鱼其):鱼银言疑

端(多宫):多丁颠端 透(他候):他汀天透 定(徒经):徒廷田定 泥(年题):年宁年泥

知(珍离):珍珍鍃知 彻(敕列):敕称辉彻 澄(持陵):持陈廛澄 娘(女良):女宁年娘

帮(博旁):博宾边帮 滂(普郎):普娉偏滂 並(部回):部频

明(眉兵):眉民绵明

明(眉兵):眉民绵明

非(匪微):匪分蕃非 敷(芳无):芳芬番敷 奉(父勇):父坟烦奉 微(无非):无文顽微

精(盈子):子津煎精 清(七情):七亲千清 从(墙容):墙秦钱从 心(思寻):思新仙心

邪(徐嗟):徐饧涎邪 照(之笑):之征毡照 穿(昌缘):昌称辉穿 床(仕庄):仕秦前床

审(式荏):式身砄审 禅(时运):时展然禅 影(于警):于殷焉影 晓(馨鸟):馨馨衿晓

匣(甲辖):辖荆贤匣 喻(喻戍):俞匀缘喻 来(郎才):郎邻连来 日(入质):入仁然日

《切韵六十字诀》

因烟 人然 新鲜 饧涎 迎妍 零连

清千 宾边 经坚 神禅 秦前 宁年

寅延 真毡 娉偏 亭田 澄缠 平便

檠虔 轻牵 称辉 丁颠 兴掀 汀天

精笺 民眠 声砄 刑贤 兄喧 营员

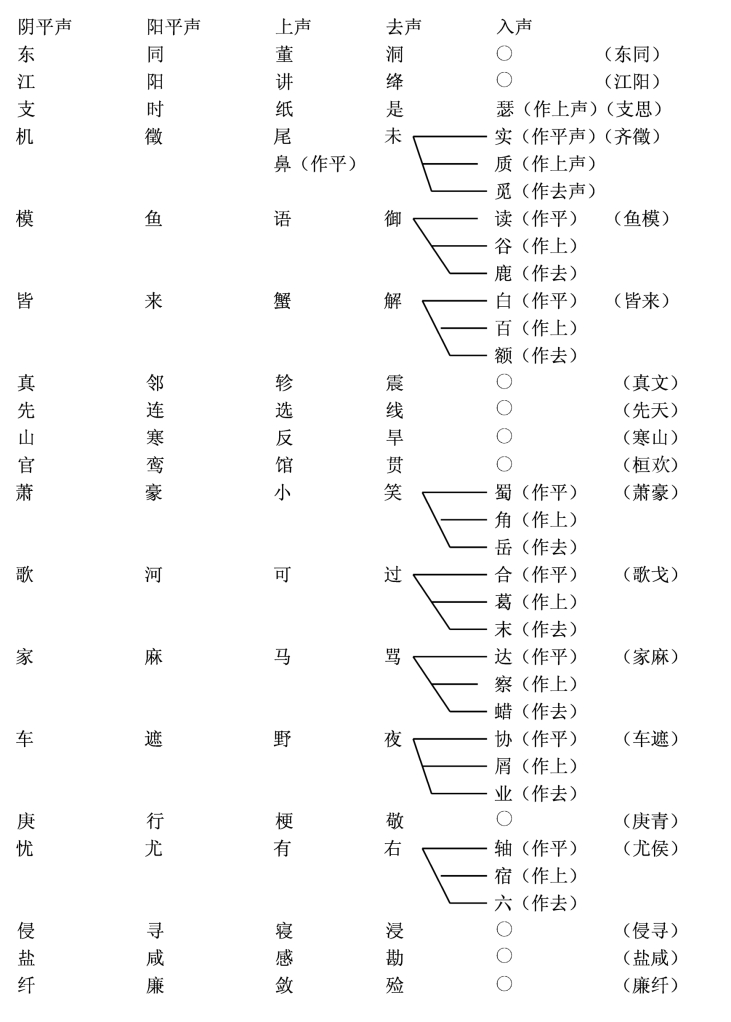

《中原音韵》

四声之学,至宋元时,诗韵之外,更编为词韵、曲韵,而以元人周德清所著《中原音韵》为最著。盖依时代而为之,填词制曲家皆奉为金科玉律者也。诗家虽有声律之名,而不甚拘守,除押韵立体外,其所谓竞病诸例、声调各谱者,不过耽僻者一种之迷信而已。自有《中原音韵》而五声之上、去、阴阳平,始犁然区别,而又以入声派入三声,使人知南北方音之分合,其体例实详密于诗韵,故应用亦较远久。今音韵之书,能亘数百年、历千余省而遵守一律者,独此书耳。(古书多北音,而今之通行官话,亦为北音,豫省居吾国本部之中,古今远近,视为枢纽,故效果如此。)其目如下,又详下曲韵:

节录《中原音韵》起例

声分平仄者,谓无入声,以入声派入平、上、去三声也。作平者,最为紧切,施之句中,不可不谨。派入三声者,广其韵耳。字别阴阳者,阴阳字平声有二,上、去俱无,上、去止各一声,平则阴阳二声,且有上平声,有下平声。上平声非指一东至二十八山而言,下平声非指一先至二十七咸而言。前辈为《广韵》,平声多分为上下卷,非分其音也。殊不知平声字字有上平、下平之二分,但有有音无字之别,非一东至山皆上平,一先至咸皆下平声也。

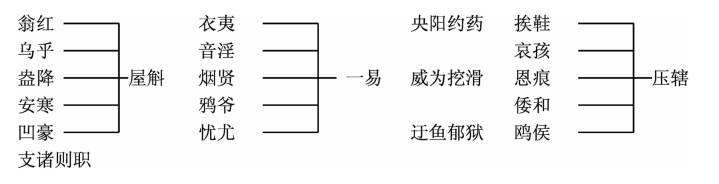

附:挹陶梦梨拜石悼烟室字母

母音(俗音用括弧)

拗音

廿三、支诸则职

以上用字注音故不能不多加分析,若第以口授,则可并合如下:

支诸则职

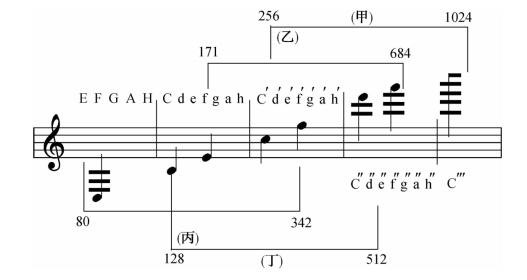

此即梵文之阿、衣等母音,西文之五有音字,日文五十音之首五字。合之则仅有五声,衍之则为七音、为九音。即鼻舌齿腭、轻重疾徐之相关,而有异,其实除拗音外,均出于喉者也。与之相合者为父音,父音仅用入声,与母音调和,而生种种之音,其表如下:

以上用法,如父音之“谷”,与母音之“翁”,相合则为“公”,以“哭”字相合则为“空”,以“秃”字相合则为“通”,以“独”字相合则为“同”,以“笃”字相合则为“东”,以“木”字相合为“蒙”,以“足”字相合则为“宗”,以“促”字相合则为“葱”,以“族”字相合则为“戎”,以“宿”字相合则为“松”,以“喏”字相合则为“茸”,以“玉”字相合则为“浓”,以“局”字相合则为“躬”,以“曲”字相合则为“穹”,以“逐”字相合则为“重”,以“蓄”字相合则为“凶”,以“郁”字相合则为“容”,以“竹”字相合则为“中”,以“叔”字相合则为“舂”,以“辱”字相合则为“虫”,以“欲”字相合则为“熊”,以“瀑”字相合则为“ ”,以“扑”字相合则为“

”,以“扑”字相合则为“ ”,以“卜”字相合则为“

”,以“卜”字相合则为“ ”,以“伏”字相合则为“风”,以“福”字相合则为“逢”,以“沃”字相合则为“

”,以“伏”字相合则为“风”,以“福”字相合则为“逢”,以“沃”字相合则为“ ”,余可类推。但就母音顺读父音,合之即得。唯以字切音,方音必多不准。如苏州一郡,郡人中“乌乎”与“倭和”不分,而下县则且有“烟”与“腌”,“音”与“行”同音,“威”“为”与“欧”“侯”同声者,又多有音无字之字,故不经口授,声音断不能合。若为便宜计,则必切定五声所出,别制字母,或仍用古之打马法而变通之。如翁为“一”,红为“

”,余可类推。但就母音顺读父音,合之即得。唯以字切音,方音必多不准。如苏州一郡,郡人中“乌乎”与“倭和”不分,而下县则且有“烟”与“腌”,“音”与“行”同音,“威”“为”与“欧”“侯”同声者,又多有音无字之字,故不经口授,声音断不能合。若为便宜计,则必切定五声所出,别制字母,或仍用古之打马法而变通之。如翁为“一”,红为“ ”,乌为“

”,乌为“ ”,挨为“

”,挨为“ ”,威为“

”,威为“ ”,而父音之屋为“|”,斛为“

”,而父音之屋为“|”,斛为“ ”,谷为“|”,哭为“||”,秃为“

”,谷为“|”,哭为“||”,秃为“ ”,独为“⊥”,笃为“

”,独为“⊥”,笃为“ ”,大为“

”,大为“ ”。如记号作“

”。如记号作“ ”,即翁字;作“

”,即翁字;作“ ”,即公字;作“

”,即公字;作“ ”,即空字;作“

”,即空字;作“ ”,即共字;作“

”,即共字;作“ ”,即盎字;作“

”,即盎字;作“ ”,即刚字;作“

”,即刚字;作“ ”,即康字;作“

”,即康字;作“ ”,即央字;作“

”,即央字;作“ ”,即

”,即 字;作“

字;作“ ”,即阬字;作“

”,即阬字;作“ ”,即挨字;作“

”,即挨字;作“ ”,即街字;作“

”,即街字;作“ ”,即楷字;作“

”,即楷字;作“ ”,即恩字;作“

”,即恩字;作“ ”,即根字;作“

”,即根字;作“ ”,即铿字;作“

”,即铿字;作“ ”,即衣字;作“

”,即衣字;作“ ”,即梯字;作“

”,即梯字;作“ ”,为提字;作“

”,为提字;作“ ”,为瓜字;作“

”,为瓜字;作“ ”,为枯字;作“

”,为枯字;作“ ”,为闾字;作“

”,为闾字;作“ ”,为沮字;作“

”,为沮字;作“ ”,为高字;作“

”,为高字;作“ ”,为敲字;作“

”,为敲字;作“ ”,为加字;作“

”,为加字;作“ ”,为该字;作“

”,为该字;作“ ”,为开字;作“

”,为开字;作“ ”,为推字;作“

”,为推字;作“ ”,为颓字;作“

”,为颓字;作“ ”,为干字;作“

”,为干字;作“ ”,为刊字;作“

”,为刊字;作“ ”,为戈字;作“

”,为戈字;作“ ”,为科字;作“

”,为科字;作“ ”,为听字;作“

”,为听字;作“ ”,为廷字;作“

”,为廷字;作“ ”,为天字;作“

”,为天字;作“ ”,为田字;作“

”,为田字;作“ ”,为鸠字;作“

”,为鸠字;作“ ”,为丘字;作“

”,为丘字;作“ ”,为钩字;作“

”,为钩字;作“ ”,为枢字。而上、去、入则用俗例,以圈别之,而拗音则附于第五种之后,更加以“⊥”“┬”记号,如“

”,为枢字。而上、去、入则用俗例,以圈别之,而拗音则附于第五种之后,更加以“⊥”“┬”记号,如“ ”为而,“

”为而,“ ”为痴,“

”为痴,“ ”为迟,“

”为迟,“ ”为除,余可类推。用者但记准母音,更熟读父音,一行能贯串,则其他可顺流而下,即再书父音一行于下:

”为除,余可类推。用者但记准母音,更熟读父音,一行能贯串,则其他可顺流而下,即再书父音一行于下:

屋谷哭 秃独笃六木足促束族宿(喏)玉局曲逐蓄郁竹叔辱欲瀑扑卜伏福沃

秃独笃六木足促束族宿(喏)玉局曲逐蓄郁竹叔辱欲瀑扑卜伏福沃

七音

五声指韵,七音指音。以音之所自出,而区别为七也。吾国原有专名,曰:宫、商、角、徵、羽及半商、变徵,又简作五、六、工、尺、上、四、合,其实从喉、舌、齿、牙、唇所发之声而命之也。喉音为宫,齿音为商,牙音为角,舌音为徵,唇音为羽,半舌半齿音为变徵、变商,更分舌头、舌上,重唇、轻唇,斜齿、正齿,则成九音,歌曲家则加“伊”、“凡”两记号。而五音皆有正、变,则成十音,回环而归于原位,则为十二音(即配十二律)。此十二音者,非但为一国言语文字之用,凡空气中之足以成声者,皆得以此律之。前人作乐,亦由乎此。而人身之发声器最为完备,精口技者能得种种物音,擅耳通者能审种种物音,其神妙不可测如此。若欲以有限之字,限无限之声,特不免为鹦猩所笑矣。

古韵与今韵

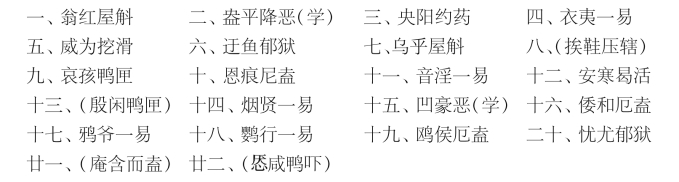

音韵出于自然,本无区别。自有韵书定为四声,于是有平上去入、阴阳清浊之目,即有古今南北之殊。其实音由方域而异,而一方域中且互有参差。若古今之界,更无定点。世所谓古韵者,盖以韵书所列之韵相较,而强为区别耳。顾韵书之分类,亦人自为说,而无一定。故谈韵者愈多,而其道愈歧。古人之押韵无成格,用韵亦无一律,惟就喉吻之便以成声,自北魏李登始取其声之同者而分聚之,名曰《声类》。而至齐周又于声类中分为四等,谓之四声,而沈约因之,然未尝强人必押之也。唐以诗赋取士,欲困难之,遂以《切韵》一书为考试之律令,然应制外仍自由也。但自有韵书,便如法家定律,动以文法束人。韵语云今韵已拘牵,而并取古韵之自由者,亦强作解事,支分而缕析之,可谓多事矣!岂知凡属文字,每字皆有五声,随人随地而成声。今之所定为平上去入者,不过取习用少多之声而强定之名,已非其本原矣!真欲定其源流分合之旨,必先于天然所以成五音之故,如工师之于乐,一一审定,而寻其本。又当于地理、社会、种族、雅俗、清浊之互殊,而知其流别,而尤当胪举古今有韵之辞,一切比较以通其变,虽穷年累世不能尽也。今之分析古今者,未尝不知此意,然力有不逮,仍得其偏而不能揽其全,徒滋聚讼,而迄无一是。如国朝亭林顾氏、西河毛氏,其用力虽勤,而终不能尽餍人心,职此故也。然已有古韵今韵之名、之例,则文学历史上,亦当略存其说,以供学者之研究。大约今韵与古韵之分合,其例有三:一为通韵,如东冬、江阳、支微、鱼虞、佳灰、真文、寒删、萧豪、歌麻、庚青、覃咸等;二为转韵,如东冬之与江阳,庚青蒸支微之与鱼齐佳灰真文,之与元寒删先覃咸,之与侵盐等,又转而为支之与青,青之与先,虞之与豪,豪之与尤,真之与支、与先、与青,佳之与麻,元之与真文寒删先,则几乎无不可转矣!故又强分之为全通、半通,全转、半转,而上去入三声亦遵此(或以支微齐佳灰鱼虞萧肴豪歌麻尤为无入声者,盖第就今韵言之耳。);三为叶韵,则凡字之同母者,无不可叶,而无四声之别。则用韵最古之法,而亦全球韵语之通例也。然通之与转、与叶,但就后世之韵书分部计较之,而天然之音,实无是区域焉。

最初韵本二百六部,至宋刘渊始并为一百七部,则今韵之分合异同,亦甚淆杂矣!兹录宋《礼部韵》之未并旧目于后。(辉按:原书援引韵目略)

词韵与诗韵之异同(据沈谦《词韵略》)

唐人之词,仍遵诗韵,至宋始渐滥,且惟平声独押,上去则通押,间有三声通押者。沈氏《韵略》,多搜词家为证,而未明所以异同之故,与万氏《词律》同一用意,盖但举成案而不下断语,谓之尊古则可,愈以探音韵之源,则未也。故后附毛氏《韵论》及戈氏《词林正韵·发凡》,俾互相发明。平声通用,诗家已然。(辉按:原书援引韵目略)

毛氏《声音韵统论》曰:夫人欲明韵理者,先须晓识声、音、韵三说。盖一字之成,必有首、有腹、有尾。声者,出声也,是字之音;《孟子》云:“金声而玉振之”,声之为名,盖始事也。音者,度音也,是字之腹,字至成音,而其字始正矣。韵者,收韵也,是字之尾,故曰余韵。然三者之中,韵居其殿而最为要。凡字之有韵,如水之趋海,其势始定,如画之点睛,其神始完。故古来律学之士,于声与音固未尝置于弗讲,而惟审韵尤兢兢。所以沈约、孙愐而下,所著之书,即声音之理未尝弗贯,而癩以“韵”名书也。然韵理精微而法烦苛,又古今诗骚、词曲体制不同,因造损益相沿亦异,拟为指示,益增眩惑。今余姑以唐人诗韵为准,而约以六条,简之有以统韵之繁,精之有以悉韵之变,标位明白,庶便通晓。一曰穿鼻,二曰展辅,三曰敛唇,四曰抵腭,五曰直喉,六曰闭口。穿鼻者,口中得字之后,其音必更穿鼻而出作收韵也。“东”、“冬”、“江”、“阳”、“庚”、“青”、“蒸”七韵是也。展辅者,口之两旁角为辅,凡字出口之后,必展开两辅,如笑状作收韵也,“支”、“微”、“齐”、“佳”、“灰”五韵是也。敛唇者,口半启半闭,聚敛其唇作收韵也,“鱼”、“虞”、“萧”、“肴”、“豪”、“尤”六韵是也。抵腭者,其字将终时,以舌抵着上腭作收韵也,“真”、“文”、“元”、“寒”、“删”、“先”六韵是也。直喉者,收韵直如本音者也,“歌”、“麻”二韵是也。闭口者,却闭其口作收韵也,“侵”、“覃”、“盐”、“咸”四韵是也。凡三十平声,已尽于此。上、去即可缘是而推之。唯入声有异,余别著唐人四声表以钩稽之,斯理尽矣。凡是六条,其本条之内,往往可通出其外者,即不相借假,或有通者,必竟作别读,乃相通耳。古今韵学离合递变,原其大略,不外于斯,能缘是六条,极求精诣,一贯之悟,于是乎在。夫自有生人,即有此道。元音既散,舛伪实多,余故略繁举最,以相觉悟。金石或泐,斯谈不渝,谓予不信,请质诸神瞽云。

毛氏《七声略例》云:阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入之七声,其音易晓而鲜成谱。周德清但分平声阴阳,范善臻《中州全韵》兼分去、入,而作者不甚承用,故鲜见之。予今略举其例,每部以四字为准,谐声寻理,连类可通。初涉之士,庶无迷谬。计凡七部,惟上声无阴阳云。叙次先阴而后阳,亦姑袭周氏之旧尔。

邹祗谟《词韵衷》云:阮亭尝与予论韵,谓周挺斋《中原音韵》为曲韵,则范善溱《中州全韵》当为词韵。至《洪武正韵》,斟酌诸书而成,其于诗韵有独用并为通用者(东冬、清青之属),有一韵拆为两韵者(虞模、麻遮之属),如冬、钟并入东韵,江并入阳韵,挑出元字等入先韵,翻字、残字等入删韵,俱与宋词暗合,填词者所当援据,义极简核。但愚按《中州》之比《中原》,止省阴阳之别,及所收字微宽耳,其减入声作三声及分车、遮等韵,则一本《中原》,尚与词韵有别。即阮亭旧作,如《南乡子》、《卜算子》、《念奴娇》、《贺新郎》诸阕,所用鱼模仄韵,有将入声转叶者,俱用“中州”韵故耳。揆诸宋人,韵脚所拘,借用一二,亦转本音,竟尔通叶,昔人少觏。至毛氏南曲韵十九则,乃全依《正韵》分部,而又云沈氏词均《中原音韵》,可以参用。大约词韵宽于诗韵,合诸书参伍以尽变,则瞭如指掌矣。

沈天羽云:曲韵近于词韵,而支纸置上下,分作支思、齐微两韵;麻马 上下,分作家麻、车遮两韵,及减去入声,故曲韵不可为词韵。胡文焕《词韵》三声用曲韵,而入声用诗韵,居然大盲,将词韵不亡于无而亡于有,深可叹也!今有去矜《词韵考》,据该洽部分秩,如可为填词之指南,但内中如支纸、佳蟹二部,与周韵齐微、皆来近,元阮一部,与周韵寒山、桓欢、先天殊。周韵平上去声十九部,而沈韵平上去声止十四部,故通用处较宽。然四支竟全通十灰半,元寒、删先全通用,虽宋词苏、柳间然,毕竟稍滥,不如周韵之有别。且上去二声,宋词上如纸、尾、语、闒、荠,去如置、未、遇、御、霁,多有通用,近词亦然;而平韵如支、微、鱼、虞、齐,则断无合理,似又未能概以平贯去入。盖词韵本无萧画,作者遽难曹随,分合之间,辨极铢黍。苟能多引古籍,参以神明,源流自见。

上下,分作家麻、车遮两韵,及减去入声,故曲韵不可为词韵。胡文焕《词韵》三声用曲韵,而入声用诗韵,居然大盲,将词韵不亡于无而亡于有,深可叹也!今有去矜《词韵考》,据该洽部分秩,如可为填词之指南,但内中如支纸、佳蟹二部,与周韵齐微、皆来近,元阮一部,与周韵寒山、桓欢、先天殊。周韵平上去声十九部,而沈韵平上去声止十四部,故通用处较宽。然四支竟全通十灰半,元寒、删先全通用,虽宋词苏、柳间然,毕竟稍滥,不如周韵之有别。且上去二声,宋词上如纸、尾、语、闒、荠,去如置、未、遇、御、霁,多有通用,近词亦然;而平韵如支、微、鱼、虞、齐,则断无合理,似又未能概以平贯去入。盖词韵本无萧画,作者遽难曹随,分合之间,辨极铢黍。苟能多引古籍,参以神明,源流自见。

戈氏《词林正韵·发凡》云:词韵与诗韵有别,然其源即由出于诗韵,乃以诗韵分合之耳。诗韵自南齐永明时,谢緿、王融、刘绘、范云之徒,盛为文章,始分平上去入为四声,汝南周子乃作《四声切韵》,梁沈约继之为《四声谱》,此四声之始,而其书已久失传。隋仁寿初,陆法言与刘臻、颜之推、魏渊等八人,论定南北古今,是非通塞,撰《切韵》五卷。唐仪凤时,郭知元等又附益之。天宝中,孙愐诸人复加增补,更名曰《唐韵》。宋祥符初,陈彭年、邱邕重修,易名曰《广韵》。景德四年,戚纶等承诏详定,考试声韵,别名曰《韵略》。景祐初,宋祁、郑戬建言,以《广韵》为繁略失当,乞别刊定,即命祁、戬与贾昌朝同修,而丁度、李淑典领之。宝元二年书成,诏名曰《集韵》。是自《切韵》始而《唐韵》,而《广韵》,而《韵略》,而《集韵》,名虽屡易,而其书之体例未易,总分为二百六部,独用、同用,所注了然,非特可用之于诗,即用之于词,亦无不可也。至江北平水刘渊师心变古,一切改并,省至一百七部,而元初黄公绍《古今韵会》因之,又有阴氏时中、时夫著《韵府群玉》,复并上声之拯部,存一百六部,字亦删剩八千八百余字,较《广韵》十之四,《集韵》仅十之二。此即通行韵本,考之于古,鲜有合焉者矣。即以词论,灰、稵本为二韵,灰可以入支微,稵可以入皆来;元、魂、痕本为三韵,元可以入寒删,魂、痕可以入真文;即佳、泰、卦三韵,于词有半通之例,其字皆以切音分类,各有经界,分合自明,乃妄为删并,纷纭淆乱,而填词者亦不知所宗矣。是书俱从旧目,以词盛于宋,用宋代之书。《广韵》、《集韵》稍有异同,而《集韵》纂辑较后,字最该广。近顾丈涧 以曹通政寅所刊朱氏传抄本,渐已损泐,重为补完,得还旧观,更可据依,因以《集韵》为本,而字之次、字之音俱从焉。

以曹通政寅所刊朱氏传抄本,渐已损泐,重为补完,得还旧观,更可据依,因以《集韵》为本,而字之次、字之音俱从焉。

词韵与曲韵亦不同,制曲用韵,可以平上去通叶,且无入声。如周德清《中原音韵》,列东钟江阳等十九部,入声则以之配隶三声,例曰:“广其押韵为作词而设。”以予推之,入为哑音,欲调曼声,必谐三声,故凡入声之正次清音转上声,正浊作平,次浊作去,随音转协,始有所归耳。高安虽未明言其理,而予测其大略如此。实则宋时已有《中州韵》之书,载《啸余谱》中,不著撰人姓氏,而凡例谓为宋太祖时所编,毛驰黄亦从其说,是高安已有所本。明范善溱又撰《中州全韵》。国初李书云有《音韵须知》,王 有《音韵辑要》,此又高安而广之者。至《词林韵释》与《中原音韵》亦同,而标目大异,如东钟则曰东红,鱼模则曰车夫,桓欢则曰鸾端之类,要其为十九部,以入声配三声,则一也。此皆曲韵也。盖《中原音韵》诸书,支思与齐微分二部,寒山、桓欢、先天分三部,家麻、车遮分二部,盐咸、廉纤分二部,于曲则然,于词则不然。况四声缺入声,而词则明明有必须用入之调,断不能缺,故曲韵不可为词韵也。惟入声作三声,词家亦多承用。如:晏几道《梁州令》:“莫唱阳关曲”,“曲”字作邱雨切,叶鱼虞韵。柳永《女冠子》:“楼台悄似玉”,“玉”字作于句切,又《黄莺儿》:“暖律潜催幽谷”,“谷”字作公五切,皆叶鱼虞韵。晁补之《黄莺儿》:“两两三三修竹”,“竹”字作张汝切,亦叶鱼虞韵。黄庭坚《鼓笛令》:“眼厮打过如拳踢”,“踢”字作他礼切,叶支微韵。辛弃疾《丑奴儿慢》:“过者一霎”,“霎”字作双切,叶家麻韵。杜安世《惜春令》:“闷无绪玉箫抛掷”,“掷”字作征移切,叶支微韵。张炎《西子妆》:“漫遥岑寸碧”,“碧”字作邦彼切,亦叶支微韵。又《徵招换头》:“京洛染缁尘”,“洛”字须韵作郎到切,叶萧豪韵。此皆以入声作三声而押韵也。又有作三声而在句中者,如:欧阳修《摸鱼子》:“恨无人去寂寂,凤枕孤难宿”,“寂寂”叶精妻切。柳永《满江红》:“待到头终久问伊著”,“著”字叶池烧切;又《望远行》:“斗酒十千”,“十”字叶绳知切。苏载《行香子》:“酒斟时须满十分”,周邦彦《一寸金》:“便入鱼钩乐”,“十”字、“乐”字同。李景元《帝台春》:“忆得盈盈拾翠侣”,“拾”字亦同。周邦彦又有《瑞鹤仙》:“正值寒食”,“值”字叶征移切。秦观《望海潮》:“金谷俊游”,“谷”字叶公五切;又《金明池》:“才子倒,玉山休诉”,“玉”字叶语居切。吴文英《无闷》:“鸾驾弄玉”,“玉”字同。黄庭坚《品令》:“心下快活自省”,“活”字叶华戈切。辛弃疾《千年调》:“万斛泉”,“斛”字叶红姑切。吕渭老《薄幸》:“携手处,花明月满”,“月”字叶胡靴切。姜夔《暗香》:“旧时月色”,吴文英《江城梅花引》:“带着傍月自锄畦”,两“月”字同。万俟《雅言梅花引》:“家在日边”,“日”字叶人智切;又《三台》:“饧香更酒冷踏青路”,“踏”字叶当加切。方千里《瑞龙吟》:“暮山翠接”,“接”字叶兹野切;又《倒犯》:“楼阁参差帘栊悄”,“阁”字叶冈懊切。陈允平《应天长》:“曾惯识凄凉岑寂”,“识”字叶伤以切。周密《醉太平》:“眉锁额黄”,“额”字叶移介切。诸如此类,不可悉数。故用其以入作三声之例,而末仍列入声五部,则入声既不缺,而以入声作三声者,皆有切音,人亦知有限度,不能滥施以自便矣。

有《音韵辑要》,此又高安而广之者。至《词林韵释》与《中原音韵》亦同,而标目大异,如东钟则曰东红,鱼模则曰车夫,桓欢则曰鸾端之类,要其为十九部,以入声配三声,则一也。此皆曲韵也。盖《中原音韵》诸书,支思与齐微分二部,寒山、桓欢、先天分三部,家麻、车遮分二部,盐咸、廉纤分二部,于曲则然,于词则不然。况四声缺入声,而词则明明有必须用入之调,断不能缺,故曲韵不可为词韵也。惟入声作三声,词家亦多承用。如:晏几道《梁州令》:“莫唱阳关曲”,“曲”字作邱雨切,叶鱼虞韵。柳永《女冠子》:“楼台悄似玉”,“玉”字作于句切,又《黄莺儿》:“暖律潜催幽谷”,“谷”字作公五切,皆叶鱼虞韵。晁补之《黄莺儿》:“两两三三修竹”,“竹”字作张汝切,亦叶鱼虞韵。黄庭坚《鼓笛令》:“眼厮打过如拳踢”,“踢”字作他礼切,叶支微韵。辛弃疾《丑奴儿慢》:“过者一霎”,“霎”字作双切,叶家麻韵。杜安世《惜春令》:“闷无绪玉箫抛掷”,“掷”字作征移切,叶支微韵。张炎《西子妆》:“漫遥岑寸碧”,“碧”字作邦彼切,亦叶支微韵。又《徵招换头》:“京洛染缁尘”,“洛”字须韵作郎到切,叶萧豪韵。此皆以入声作三声而押韵也。又有作三声而在句中者,如:欧阳修《摸鱼子》:“恨无人去寂寂,凤枕孤难宿”,“寂寂”叶精妻切。柳永《满江红》:“待到头终久问伊著”,“著”字叶池烧切;又《望远行》:“斗酒十千”,“十”字叶绳知切。苏载《行香子》:“酒斟时须满十分”,周邦彦《一寸金》:“便入鱼钩乐”,“十”字、“乐”字同。李景元《帝台春》:“忆得盈盈拾翠侣”,“拾”字亦同。周邦彦又有《瑞鹤仙》:“正值寒食”,“值”字叶征移切。秦观《望海潮》:“金谷俊游”,“谷”字叶公五切;又《金明池》:“才子倒,玉山休诉”,“玉”字叶语居切。吴文英《无闷》:“鸾驾弄玉”,“玉”字同。黄庭坚《品令》:“心下快活自省”,“活”字叶华戈切。辛弃疾《千年调》:“万斛泉”,“斛”字叶红姑切。吕渭老《薄幸》:“携手处,花明月满”,“月”字叶胡靴切。姜夔《暗香》:“旧时月色”,吴文英《江城梅花引》:“带着傍月自锄畦”,两“月”字同。万俟《雅言梅花引》:“家在日边”,“日”字叶人智切;又《三台》:“饧香更酒冷踏青路”,“踏”字叶当加切。方千里《瑞龙吟》:“暮山翠接”,“接”字叶兹野切;又《倒犯》:“楼阁参差帘栊悄”,“阁”字叶冈懊切。陈允平《应天长》:“曾惯识凄凉岑寂”,“识”字叶伤以切。周密《醉太平》:“眉锁额黄”,“额”字叶移介切。诸如此类,不可悉数。故用其以入作三声之例,而末仍列入声五部,则入声既不缺,而以入声作三声者,皆有切音,人亦知有限度,不能滥施以自便矣。

(辉按:下列曲韵,略)

绎,为译事之最善者。惟字母之音,仍以本国死字代之,其音仍多出入。夫绳尺本为量度之用,而所谓绳尺者先无定准,则其应用于量度者亦可知矣!且专名之字,其有音而无字者,不仅异域输入者有然,即原有名词中(地名、人名是)如是者亦不少。又如《尔雅》所载干支、古名,如困敦、二

绎,为译事之最善者。惟字母之音,仍以本国死字代之,其音仍多出入。夫绳尺本为量度之用,而所谓绳尺者先无定准,则其应用于量度者亦可知矣!且专名之字,其有音而无字者,不仅异域输入者有然,即原有名词中(地名、人名是)如是者亦不少。又如《尔雅》所载干支、古名,如困敦、二 、玄默之类,好事者附会穿凿,强为解释,而不知实巴比仑之旧名词,而袭用于我国者。亦有音无义,而其音亦未必尽合者也。是则音之与字,本为偶合,而好古者张皇考订,分析其异同,其迷信之深,直与闻塔铃牛铎而占验吉凶者无殊。然此犹得托为尊古阙疑以自解也。其最不可通而为教育上一大阻碍者,则村先生授徒之字音是也。余吴人也,即以吴中村塾现象及身所亲历者言之。如语助之“之乎者也”,郡中则之读为“诸”,下邑则曰“支”;乎,郡音为“河”,下邑则为“乌”;者字,郡韵为“肘”,而下邑曰有读“毡”者,有读“

、玄默之类,好事者附会穿凿,强为解释,而不知实巴比仑之旧名词,而袭用于我国者。亦有音无义,而其音亦未必尽合者也。是则音之与字,本为偶合,而好古者张皇考订,分析其异同,其迷信之深,直与闻塔铃牛铎而占验吉凶者无殊。然此犹得托为尊古阙疑以自解也。其最不可通而为教育上一大阻碍者,则村先生授徒之字音是也。余吴人也,即以吴中村塾现象及身所亲历者言之。如语助之“之乎者也”,郡中则之读为“诸”,下邑则曰“支”;乎,郡音为“河”,下邑则为“乌”;者字,郡韵为“肘”,而下邑曰有读“毡”者,有读“ ”者;也字,郡音为“野”,而下邑则有读“焉”者,有读“耶”者。此犹无甚大异也。最奇者,如吴人之“吴”,下邑有读“洪”音者,而十三覃中之字,常熟音皆与“真”、“蒸”相混(如:“覃”作“砤”,“南”作“能”,“蚕”作“层”,“参”作“村”,“岚”作“伦”)。土音尚略有分别,文言则全然相混,而西北乡读“酒”为“祖”,读“钟”为“宗”,东乡则读“枕”为“井”,读“安”为“海”,读“吾”为“或”,而东南乡之五瞿则“真”、“支”、“青”、“先”不分,犹是太古之音也。使东乡之师而诲西乡之子弟,则必以东乡之音读诲之,否则以夏楚相加,故学者于土音之外,必当通所谓文言者。虽通文言,出门不十里,其文言即不可通,若一人而四乡各从一师,则其文言必当有四种,而一逾其境,则不能通如故,其难几与今之通各国文字等,其应用则尚不如土音之便也。顾师之终日谆谆提命,弟子之毕生拳拳服膺者,惟此为重,而其中仍不免与土音及他处之音混合,而先后歧异,业已画地为牢,仍无确守之法律,可谓苛矣!一邑如是,一郡可知,一国尤可知。嘻,坏我青年国民最可宝之脑筋,而使之不能进化者,此亦其一大原因也。近日热心之士奔走呼号曰:教育宜改良,私塾教育尤宜改良,造简字,编课本,惨淡经营,力求完备,而未闻有提议及此,谋为矫正者,尤可怪也。

”者;也字,郡音为“野”,而下邑则有读“焉”者,有读“耶”者。此犹无甚大异也。最奇者,如吴人之“吴”,下邑有读“洪”音者,而十三覃中之字,常熟音皆与“真”、“蒸”相混(如:“覃”作“砤”,“南”作“能”,“蚕”作“层”,“参”作“村”,“岚”作“伦”)。土音尚略有分别,文言则全然相混,而西北乡读“酒”为“祖”,读“钟”为“宗”,东乡则读“枕”为“井”,读“安”为“海”,读“吾”为“或”,而东南乡之五瞿则“真”、“支”、“青”、“先”不分,犹是太古之音也。使东乡之师而诲西乡之子弟,则必以东乡之音读诲之,否则以夏楚相加,故学者于土音之外,必当通所谓文言者。虽通文言,出门不十里,其文言即不可通,若一人而四乡各从一师,则其文言必当有四种,而一逾其境,则不能通如故,其难几与今之通各国文字等,其应用则尚不如土音之便也。顾师之终日谆谆提命,弟子之毕生拳拳服膺者,惟此为重,而其中仍不免与土音及他处之音混合,而先后歧异,业已画地为牢,仍无确守之法律,可谓苛矣!一邑如是,一郡可知,一国尤可知。嘻,坏我青年国民最可宝之脑筋,而使之不能进化者,此亦其一大原因也。近日热心之士奔走呼号曰:教育宜改良,私塾教育尤宜改良,造简字,编课本,惨淡经营,力求完备,而未闻有提议及此,谋为矫正者,尤可怪也。 、拉、协、沙、哈、遏(舍利三十字母)

、拉、协、沙、哈、遏(舍利三十字母) 、籋、巴、爬、跁、麻、法、

、籋、巴、爬、跁、麻、法、 、代、

、代、 、市、擦、杂、覣、斜、遮、车、贳、奢、、壹、苛、耶、协、拉、

、市、擦、杂、覣、斜、遮、车、贳、奢、、壹、苛、耶、协、拉、 (西域音三十六字母)

(西域音三十六字母) 、竭、鵨、鳹、擦、惹、嗟、儿、哳、诧、

、竭、鵨、鳹、擦、惹、嗟、儿、哳、诧、 、茶、籋、怛、挞、捺、达、那、钵、发、末、婆、摩、邪、、罗、缚、设、沙、萨、诃、利(《金刚经》五十字母)

、茶、籋、怛、挞、捺、达、那、钵、发、末、婆、摩、邪、、罗、缚、设、沙、萨、诃、利(《金刚经》五十字母) 、多、计、吒、挲、摩、迦、瘅、、波、陀呵(二合)、奢、稪、又、尸瘅(二合)、诺怆

、多、计、吒、挲、摩、迦、瘅、、波、陀呵(二合)、奢、稪、又、尸瘅(二合)、诺怆 、咤呵(二合)、披何(二合)、车、那、沙波(二合)、嗟、迦何(二合)、咤除(二合)、籋、颇、尸迦(二合)、磋、伊陀(二合)、侈、吒(《般若经》四十一字母)

、咤呵(二合)、披何(二合)、车、那、沙波(二合)、嗟、迦何(二合)、咤除(二合)、籋、颇、尸迦(二合)、磋、伊陀(二合)、侈、吒(《般若经》四十一字母) 、伽、吒、挐、娑颇(二合)、娑迦(二合)、也婆(二合)、室在(二合)、侘陀(二合)(《华严经》四十二字母)

、伽、吒、挐、娑颇(二合)、娑迦(二合)、也婆(二合)、室在(二合)、侘陀(二合)(《华严经》四十二字母) 切。

切。

明(眉兵):眉民绵明

明(眉兵):眉民绵明

”,乌为“

”,乌为“ ”,挨为“

”,挨为“ ”,威为“

”,威为“ ”,而父音之屋为“|”,斛为“

”,而父音之屋为“|”,斛为“ ”,谷为“|”,哭为“||”,秃为“

”,谷为“|”,哭为“||”,秃为“ ”,独为“⊥”,笃为“

”,独为“⊥”,笃为“ ”,大为“

”,大为“ ”。如记号作“

”。如记号作“ ”,即翁字;作“

”,即翁字;作“ ”,即公字;作“

”,即公字;作“ ”,即空字;作“

”,即空字;作“ ”,即共字;作“

”,即共字;作“ ”,即盎字;作“

”,即盎字;作“ ”,即刚字;作“

”,即刚字;作“ ”,即康字;作“

”,即康字;作“ ”,即央字;作“

”,即央字;作“ ”,即

”,即 字;作“

字;作“ ”,即阬字;作“

”,即阬字;作“ ”,即挨字;作“

”,即挨字;作“ ”,即街字;作“

”,即街字;作“ ”,即楷字;作“

”,即楷字;作“ ”,即恩字;作“

”,即恩字;作“ ”,即根字;作“

”,即根字;作“ ”,即铿字;作“

”,即铿字;作“ ”,即衣字;作“

”,即衣字;作“ ”,即梯字;作“

”,即梯字;作“ ”,为提字;作“

”,为提字;作“ ”,为瓜字;作“

”,为瓜字;作“ ”,为枯字;作“

”,为枯字;作“ ”,为闾字;作“

”,为闾字;作“ ”,为沮字;作“

”,为沮字;作“ ”,为高字;作“

”,为高字;作“ ”,为敲字;作“

”,为敲字;作“ ”,为加字;作“

”,为加字;作“ ”,为该字;作“

”,为该字;作“ ”,为开字;作“

”,为开字;作“ ”,为推字;作“

”,为推字;作“ ”,为颓字;作“

”,为颓字;作“ ”,为干字;作“

”,为干字;作“ ”,为刊字;作“

”,为刊字;作“ ”,为戈字;作“

”,为戈字;作“ ”,为科字;作“

”,为科字;作“ ”,为听字;作“

”,为听字;作“ ”,为廷字;作“

”,为廷字;作“ ”,为天字;作“

”,为天字;作“ ”,为田字;作“

”,为田字;作“ ”,为鸠字;作“

”,为鸠字;作“ ”,为丘字;作“

”,为丘字;作“ ”,为钩字;作“

”,为钩字;作“ ”,为枢字。而上、去、入则用俗例,以圈别之,而拗音则附于第五种之后,更加以“⊥”“┬”记号,如“

”,为枢字。而上、去、入则用俗例,以圈别之,而拗音则附于第五种之后,更加以“⊥”“┬”记号,如“ ”为而,“

”为而,“ ”为痴,“

”为痴,“ ”为迟,“

”为迟,“ ”为除,余可类推。用者但记准母音,更熟读父音,一行能贯串,则其他可顺流而下,即再书父音一行于下:

”为除,余可类推。用者但记准母音,更熟读父音,一行能贯串,则其他可顺流而下,即再书父音一行于下:

以曹通政寅所刊朱氏传抄本,渐已损泐,重为补完,得还旧观,更可据依,因以《集韵》为本,而字之次、字之音俱从焉。

以曹通政寅所刊朱氏传抄本,渐已损泐,重为补完,得还旧观,更可据依,因以《集韵》为本,而字之次、字之音俱从焉。 有《音韵辑要》,此又高安而广之者。至《词林韵释》与《中原音韵》亦同,而标目大异,如东钟则曰东红,鱼模则曰车夫,桓欢则曰鸾端之类,要其为十九部,以入声配三声,则一也。此皆曲韵也。盖《中原音韵》诸书,支思与齐微分二部,寒山、桓欢、先天分三部,家麻、车遮分二部,盐咸、廉纤分二部,于曲则然,于词则不然。况四声缺入声,而词则明明有必须用入之调,断不能缺,故曲韵不可为词韵也。惟入声作三声,词家亦多承用。如:晏几道《梁州令》:“莫唱阳关曲”,“曲”字作邱雨切,叶鱼虞韵。柳永《女冠子》:“楼台悄似玉”,“玉”字作于句切,又《黄莺儿》:“暖律潜催幽谷”,“谷”字作公五切,皆叶鱼虞韵。晁补之《黄莺儿》:“两两三三修竹”,“竹”字作张汝切,亦叶鱼虞韵。黄庭坚《鼓笛令》:“眼厮打过如拳踢”,“踢”字作他礼切,叶支微韵。辛弃疾《丑奴儿慢》:“过者一霎”,“霎”字作双切,叶家麻韵。杜安世《惜春令》:“闷无绪玉箫抛掷”,“掷”字作征移切,叶支微韵。张炎《西子妆》:“漫遥岑寸碧”,“碧”字作邦彼切,亦叶支微韵。又《徵招换头》:“京洛染缁尘”,“洛”字须韵作郎到切,叶萧豪韵。此皆以入声作三声而押韵也。又有作三声而在句中者,如:欧阳修《摸鱼子》:“恨无人去寂寂,凤枕孤难宿”,“寂寂”叶精妻切。柳永《满江红》:“待到头终久问伊著”,“著”字叶池烧切;又《望远行》:“斗酒十千”,“十”字叶绳知切。苏载《行香子》:“酒斟时须满十分”,周邦彦《一寸金》:“便入鱼钩乐”,“十”字、“乐”字同。李景元《帝台春》:“忆得盈盈拾翠侣”,“拾”字亦同。周邦彦又有《瑞鹤仙》:“正值寒食”,“值”字叶征移切。秦观《望海潮》:“金谷俊游”,“谷”字叶公五切;又《金明池》:“才子倒,玉山休诉”,“玉”字叶语居切。吴文英《无闷》:“鸾驾弄玉”,“玉”字同。黄庭坚《品令》:“心下快活自省”,“活”字叶华戈切。辛弃疾《千年调》:“万斛泉”,“斛”字叶红姑切。吕渭老《薄幸》:“携手处,花明月满”,“月”字叶胡靴切。姜夔《暗香》:“旧时月色”,吴文英《江城梅花引》:“带着傍月自锄畦”,两“月”字同。万俟《雅言梅花引》:“家在日边”,“日”字叶人智切;又《三台》:“饧香更酒冷踏青路”,“踏”字叶当加切。方千里《瑞龙吟》:“暮山翠接”,“接”字叶兹野切;又《倒犯》:“楼阁参差帘栊悄”,“阁”字叶冈懊切。陈允平《应天长》:“曾惯识凄凉岑寂”,“识”字叶伤以切。周密《醉太平》:“眉锁额黄”,“额”字叶移介切。诸如此类,不可悉数。故用其以入作三声之例,而末仍列入声五部,则入声既不缺,而以入声作三声者,皆有切音,人亦知有限度,不能滥施以自便矣。

有《音韵辑要》,此又高安而广之者。至《词林韵释》与《中原音韵》亦同,而标目大异,如东钟则曰东红,鱼模则曰车夫,桓欢则曰鸾端之类,要其为十九部,以入声配三声,则一也。此皆曲韵也。盖《中原音韵》诸书,支思与齐微分二部,寒山、桓欢、先天分三部,家麻、车遮分二部,盐咸、廉纤分二部,于曲则然,于词则不然。况四声缺入声,而词则明明有必须用入之调,断不能缺,故曲韵不可为词韵也。惟入声作三声,词家亦多承用。如:晏几道《梁州令》:“莫唱阳关曲”,“曲”字作邱雨切,叶鱼虞韵。柳永《女冠子》:“楼台悄似玉”,“玉”字作于句切,又《黄莺儿》:“暖律潜催幽谷”,“谷”字作公五切,皆叶鱼虞韵。晁补之《黄莺儿》:“两两三三修竹”,“竹”字作张汝切,亦叶鱼虞韵。黄庭坚《鼓笛令》:“眼厮打过如拳踢”,“踢”字作他礼切,叶支微韵。辛弃疾《丑奴儿慢》:“过者一霎”,“霎”字作双切,叶家麻韵。杜安世《惜春令》:“闷无绪玉箫抛掷”,“掷”字作征移切,叶支微韵。张炎《西子妆》:“漫遥岑寸碧”,“碧”字作邦彼切,亦叶支微韵。又《徵招换头》:“京洛染缁尘”,“洛”字须韵作郎到切,叶萧豪韵。此皆以入声作三声而押韵也。又有作三声而在句中者,如:欧阳修《摸鱼子》:“恨无人去寂寂,凤枕孤难宿”,“寂寂”叶精妻切。柳永《满江红》:“待到头终久问伊著”,“著”字叶池烧切;又《望远行》:“斗酒十千”,“十”字叶绳知切。苏载《行香子》:“酒斟时须满十分”,周邦彦《一寸金》:“便入鱼钩乐”,“十”字、“乐”字同。李景元《帝台春》:“忆得盈盈拾翠侣”,“拾”字亦同。周邦彦又有《瑞鹤仙》:“正值寒食”,“值”字叶征移切。秦观《望海潮》:“金谷俊游”,“谷”字叶公五切;又《金明池》:“才子倒,玉山休诉”,“玉”字叶语居切。吴文英《无闷》:“鸾驾弄玉”,“玉”字同。黄庭坚《品令》:“心下快活自省”,“活”字叶华戈切。辛弃疾《千年调》:“万斛泉”,“斛”字叶红姑切。吕渭老《薄幸》:“携手处,花明月满”,“月”字叶胡靴切。姜夔《暗香》:“旧时月色”,吴文英《江城梅花引》:“带着傍月自锄畦”,两“月”字同。万俟《雅言梅花引》:“家在日边”,“日”字叶人智切;又《三台》:“饧香更酒冷踏青路”,“踏”字叶当加切。方千里《瑞龙吟》:“暮山翠接”,“接”字叶兹野切;又《倒犯》:“楼阁参差帘栊悄”,“阁”字叶冈懊切。陈允平《应天长》:“曾惯识凄凉岑寂”,“识”字叶伤以切。周密《醉太平》:“眉锁额黄”,“额”字叶移介切。诸如此类,不可悉数。故用其以入作三声之例,而末仍列入声五部,则入声既不缺,而以入声作三声者,皆有切音,人亦知有限度,不能滥施以自便矣。